生物医学研究生分子病理实验课程建设与效果分析

2022-08-31蓝章彰徐锦岳刘依林魏洁帆任铭新张文勇

李 兰,蓝章彰,徐锦岳,孟 煊,刘依林,魏洁帆,肖 坚,任铭新,张 静,张文勇

(南方科技大学医学院病理系, 深圳 518055; △通讯作者)

生物医学研究生教育是提升我国医学研究水平和医疗保障能力的核心要素[1],医学院校培养的学生将成为未来精准医学研究的主力军。如何高质量地培养生物医学研究生科研实操技能、科研思维与创新精神是高等医学教育的重要内容[1,2]。

分子病理学作为病理学亚专科和临床医学分支学科,近年来随着精准医学时代下基因分子检测技术的进步,得到了飞速发展并在医学科研中得到广泛应用。它在临床诊断和基础研究中的作用已日益受到重视,可以说分子病理学是衡量一所医学院校基础科研能力和教学水平的标准之一。在此背景下,开展研究生分子病理教学十分必要,但目前国内少有医学院校开设此课程。南方科技大学医学院教学团队通过前期大量调研考察和深入的教学内容设计探讨[3,4],开设了一门紧密衔接前沿科研成果和方法,以培养科研实操能力为目标的分子病理课程。通过两年的教学实践,已取得初步成效,该课程于2020年入选广东省研究生示范性建设课程。为进一步提升教学水平,教学团队在选课研究生中开展问卷调查,客观评估教学质量,为课程教学改革和改进建设提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为南方科技大学医学院2019级和2020级选修了分子病理实验的58名研究生,包括硕士研究生43名,博士研究生15名,均在第一学年第一学期选修课程。

1.2 课程设计

为保障设计的课程内容符合切实需求,课程在开设前针对选课学生进行了科研背景调研。结果表明,学生迫切希望了解分子病理学前沿科研成果和新技术,但理论和实验技能基础普遍薄弱。对此,教学团队设计教学内容(见表1)时以细胞实验、肿瘤动物模型建立和常规病理技术为基础,结合常用的分子病理技术如肝癌标志物HepPar-1免疫组化检测、EB病毒EBER核酸原位杂交检测、新型冠状病毒检测引物设计、BRAF基因V600E突变qPCR检测等,并增加了数字病理、生物信息学常用数据库如TCGA和cBioportal检索、NGS测序原理和数据分析等内容。课程同时引入了自主实验设计环节,设定参考选题,由学生设计实验内容、实施方案并总结讨论,加强学生自主学习能力和科研创新能力。课程共设16个教学周,共64学时,以自编英文实验手册为授课教材。

1.3 教学实施方法

课程采用小班分组教学,教学班不超过30人,每个小组不超过4人。教师在开课前已经对学生的科研背景进行了调研,分组不是随机而是均衡了每组学生的科研背景。每个小组里科研背景较强的学生可以选为小组负责人,负责协调小组中实验动物的准备等工作,保障实验教学顺利开展。进行小鼠成瘤实验时,每位学生都会领取自己专属的小鼠,独立操作后续肿瘤大小测量、取瘤、冰冻切片、免疫组化、核酸原位杂交等实验。PCR引物设计、生信数据库的使用和NGS数据在线分析等,学生均独立在线操作完成。大部分的授课内容均在4 h内完成,个别实验依据具体需求需在课前课后准备,包括连续细胞培养、成瘤实验连续观察2周等需要每个小组根据实际需求自己安排时间在实验室和动物中心进行操作。

课程的考核采用形成性评价,包括实验记录占10%、出勤与课堂平时表现占10%、实验报告占40%、期末论文和学生汇报占40%。实验记录包括实验过程的记录和课程配套习题的讨论。实验报告包括实验背景、仪器设备、方法、实验结果、分析与讨论等内容。论文要求查重率不超过15%。学生需要在课程最后一周用英文进行汇报。课程同时设计了1-2次自主设计实验环节,由学生撰写实验方案并做报告,经教师点评,学生修改实验方案和完善实验方法之后再操作。

教学团队由1名教授、2-3名实验教学人员和多名助教组成。课程在医学院基础医学实验教学中心开展,使用到的实验室包括分子医学教学实验室、细胞培养室、数字化病理学实验教学中心、显微数码互动教学实验室与流式细胞仪室等。

1.4 教学效果评价方法

教学效果评价采用问卷对每一项实验技能的掌握情况进行追溯性调查,比较修读前后的知识能力水平,同时收集学生对课程的真实反馈意见。数据分析采用在线SPSS软件,课前与课后的组间比较用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。掌握度以均数±标准差表示。

2 调研结果

2.1 课前、课后掌握情况调查

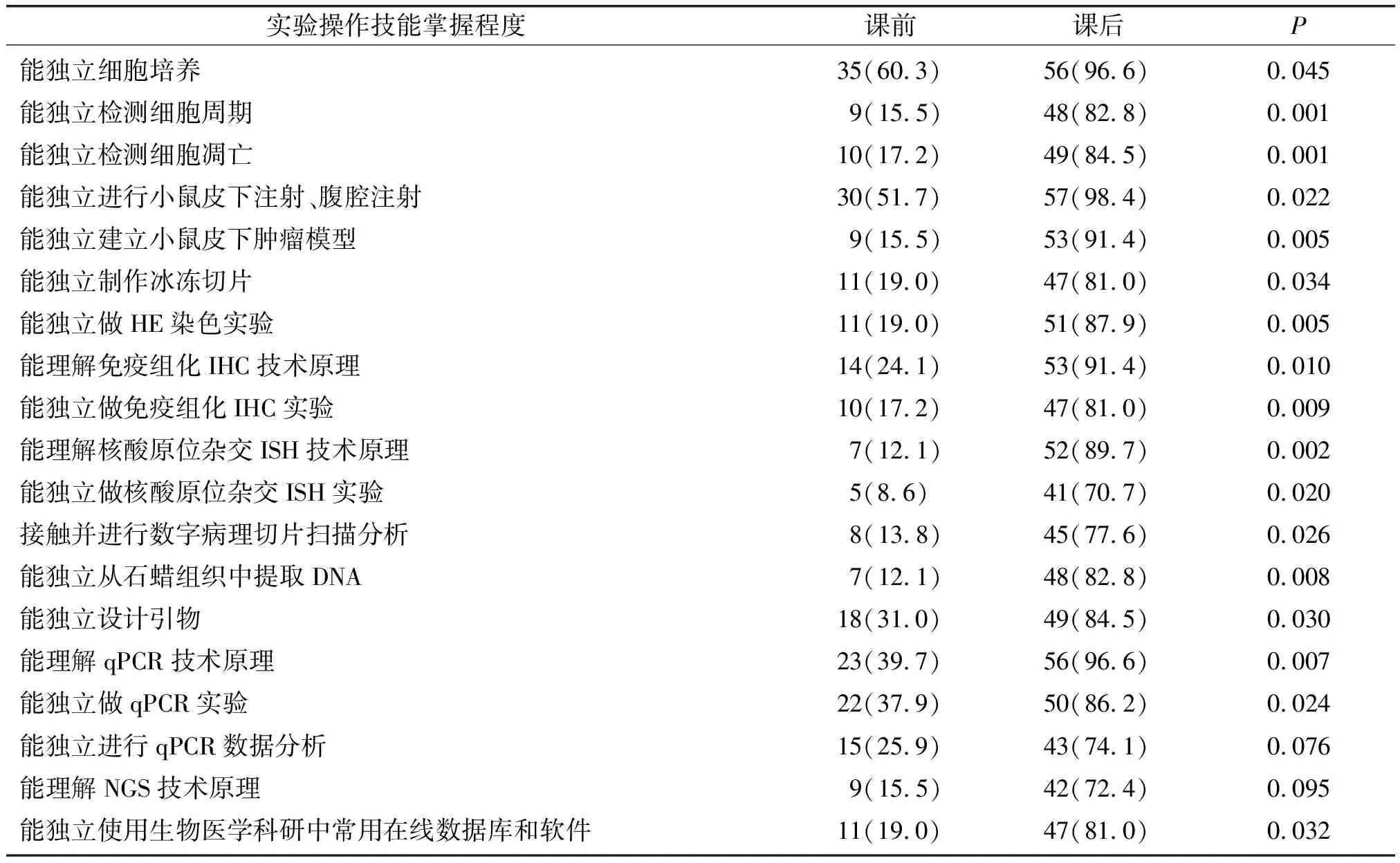

教学调查在开课前、结课后两个时段开展,分别向连续两期共58名选课学生发放在线问卷,回收率100%,全部为有效问卷。经课程学习,学生的理论知识和实验操作水平均有大幅提升(见表1)。

表1 实验技能掌握情况调查 人(%)

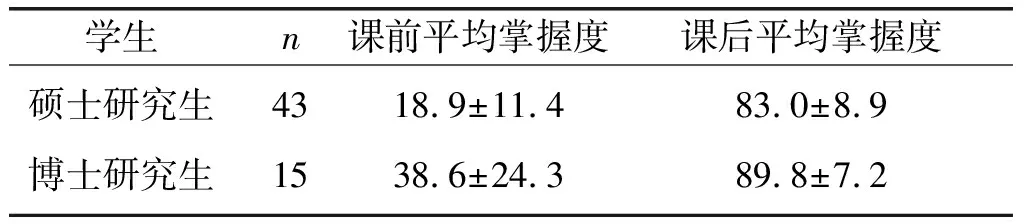

2.2 硕士、博士掌握情况对比

我们进一步对选课学生背景进行分析(见表2),发现硕士研究生课前基础比博士研究生弱(平均掌握度18.9%vs38.6%),但在经过课程训练后二者平均掌握度都有大幅提升且达到80%以上(83.0%vs89.8%)。这表明该课程对于提升硕士研究生和博士研究生实验技能都有明显帮助。

表2 硕博学生掌握情况对比 (%)

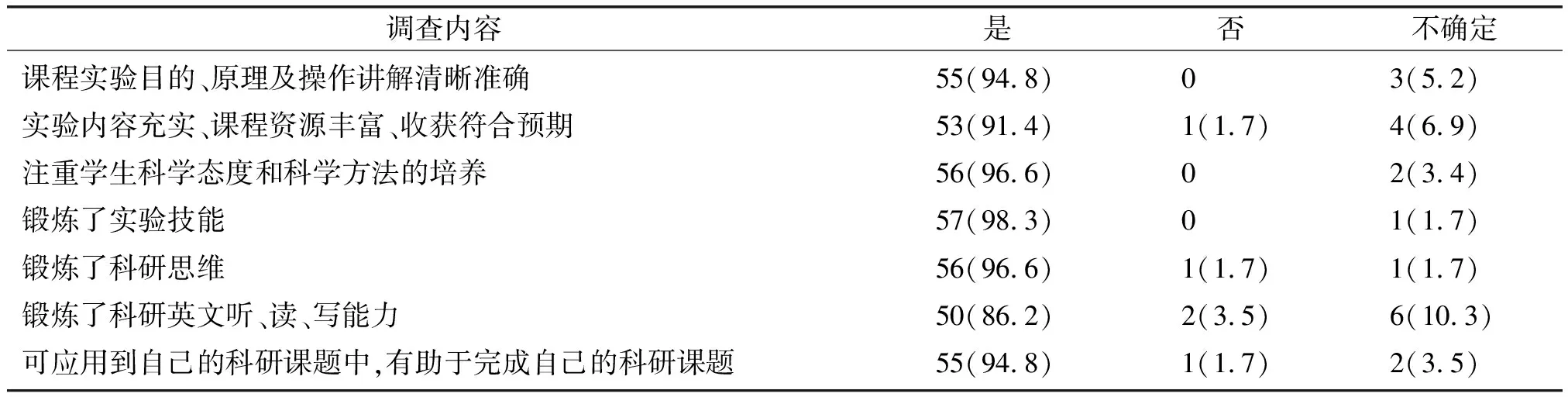

2.3 实验教学满意度调查

我们共发放和回收调查问卷各58份。学生对课程收获普遍感到满意(见表3)。满意度项目最高为锻炼了实验技能(98.3%),最低为锻炼了科研听、读、写能力(86.2%)。满意度调查显示实验课程对学生的实验技能进行了针对性的训练。

表3 实验教学满意度调查 人(%)

3 讨论分析

本研究表明,给入校研究生开设以培养科研素质和实验操作能力为目的的分子病理实验课具有一定意义。研究者采用课后调查问卷的形式分析发现,约95%的学生反馈该课程实验教学及操作示范清晰准确,注重科学方法培养,认同课程锻炼实验技能与科研思维的理念,所学技能有助于完成自己的科研课题。通过课程学习,学生实验操作能力得到显著加强。各项基本实验技能中,独立操作细胞周期和凋亡实验的学生比例分别从15.5%和17.2%提升到82.8%和84.5%,独立操作冰冻切片制备和HE染色的学生比例均从19.0%分别提升到81.0%和87.9%,独立操作石蜡组织DNA提取、引物设计、qPCR实验的学生比例也从低于50%提升到高于80%。通过课程学习,学生对常用生物信息数据库、NGS测序原理也有了初步了解。尽管以问卷调查来评估技能的掌握程度可能存在一定主观性,但通过前后的对比可见技能提升变化的趋势。研究者对于博士研究生和硕士研究生对课程的反馈也进行了分析。该课程对于硕士研究生和博士研究生实验技能的提高均非常显著。从硕士研究生和博士研究生的实验技能背景调研结果分析,硕士研究生的科研经历比较有限,因此该课程作为一门强调实验技能培养的课程,对于硕士研究生帮助更加显著。此外,因为课程是英文授课,学生要用英文进行口头汇报和论文撰写,通过课程提升了自身英文听、读、写能力。我们的经验表明,在研究生进入项目科研阶段前期,为他们开设一门内容丰富、着重训练常用分子病理学实验技术的实验课程确实具有很好的效果。

该课程在内容设计方面遵循以学生科研能力培养为本的原则,在开课前对学生的科研背景进行详细调研,因此可以更加有针对性地设计课程内容。同时,教师也适当引入对于临床分子病理诊断有实际应用价值的课程内容,比如在实时荧光PCR课程中以BRAFV600E检测为例,让学生了解该实验对于多种癌症诊断和精准治疗的重要意义,在免疫组化课程中采用对于肝癌诊断具有重要意义的HepPar-1为例进行教学,在PCR引物设计课程中以COVID-19核酸诊断为例,引导学生对于重大医学问题进行自主思考。该课程在内容设计方面也考虑到对学生科研思路的培养,因此课程以模拟一个肿瘤分子病理课题的形式开展。课程内容包括癌细胞培养、细胞周期检测、细胞凋亡检测、小鼠移植性肿瘤模型建立、肿瘤形态学分析、免疫组化分析、PCR引物和Probe设计、从FFPE肿瘤组织中提取gDNA,采用qPCR进行基因变异分析、数字病理分析、代表性肿瘤数据库如TCGA、cBioPortal、COSMIC检索与二代测序数据分析等。通过课程的学习,学生对于肿瘤分子病理科研项目的核心实验技术有一个比较完整的理解和掌握,对于今后进入课题组开展研究有很强的实用价值。

课程对于线上线下混合式教学模式进行了探索。课程建立了专属课程网站,课程的大纲、实验手册、课程视频、实验操作视频等内容均上传。学生可通过线上学习对课程内容进行补充学习。分子病理学的发展非常迅速,学生熟悉掌握各种线上数据库和分析工具也成为科研工作的切实需要。因此,课程有针对性地引入了生物信息分析模块,目的是让学生了解常用生物信息软件、基因信息数据库、核酸数据库、蛋白数据库和信号通路数据库,同时使其充分利用线上公共测序数据学习FastQC测序报告解读、熟悉常用NGS分析流程与方法,以培养面向未来的医学研究者。

分子病理学课程非常重视在教学工作中有机融入课程思政内容,帮助学生科研素质的培养。教师在课程中反复强调科研诚信、实验操作安全和实验室环境维护、合作精神与创新能力培养几个方面。科研诚信体现在论文查重和对实验记录真实全面性的重视。论文要附查重报告,实验当日对照组与实验组要有详细规范的流程记录与结果记录,实验结果与分析必须真实、无虚假挪用图等情况。实验安全和实验室环境维护的内容在第一节课内容中就重点强调,所有学生要签署实验室安全责任书。分组实验增加了学生之间的互动与合作,培养了合作精神。在创新能力培养方面,课程引入自主设计实验环节,设定参考选题,由学生设计实验、实施实验与总结讨论。课程中引入新冠病毒检测方法的开发与应用等方面,鼓励学生将科研工作与社会需求相结合,培养解决实际问题的意识和能力[5]。

国内分子病理教学尚处于起步阶段[6,7],在医学院校开展相关课程顺应了生物医学的发展趋势。该课程在分子病理学实验教学领域已探索出一套实用性强、行之有效的教学模式,实践证明对研究生综合科研能力提高有明显效果,为相关医学院校开展研究生起步阶段分子病理教学提供了可行的借鉴模式,具有一定的参考和推广价值。