探赜索隐 古代道教经幢钩沉

2022-08-31左金众

文 图/左金众

道教经幢是以道教信仰为中心,在吸收传统丝帛质幢、幡后,又在唐代佛教经幢带动下而兴起,更在皇权政令推动下率先流行于全国。

道 教经幢作为道教文化遗迹,虽然数量有限,但却是道教碑刻的典型形式,并在古代石幢中占有重要地位。大概由于道教经幢数量少及佛教经幢率先兴起的缘故,目前学术界通常站在佛教文化领域,将道教经幢视为佛教经幢的产物,并进行捎带性陈述。缺乏在道教视野中对道教经幢予以独立探索。随着道教考古新发现以及道教碑刻文献整理的推进,一些道教经幢得以重现于世,虽然道教经幢的总量仍十分有限,但却足以支撑在道教信仰视角下,对古代道教经幢进行一次有益的探索。

道教经幢的由来与兴起

道教经幢,省称为道幢,即一种刻写道教文化题材的石幢。道幢,是道教信仰的产物。传统观点多认为道幢是在佛教经幢直接作用下形成的,这种认识有失偏颇,忽视了道幢产生的内在道教信仰因素。道幢与佛幢均为经幢之属,学术界认为经幢产生主要有丝帛质幢、幡,石塔、石柱四种来源。道幢,作为道教建筑小品的一个重要类型,是本土早期丝帛质幢、幡与外来佛教经幢经过长期交融、演化的产物。

道幢产生的内、外根源

幢,由来已久,本为古代一种旌旗。《说文新附·巾部》:“幢,旌旗之属也。”《广韵·江韵》:“幢,旛幢。”旛亦为旌旗之属,并与幡相通,《释名·释兵》称“旛,幡也”,故而“旛幢”又作“幡幢”。在“国之大事,在祀与戎”的古代中国,丝帛幢、幡被用在兵家军事与祭祀丧葬中,并演变为一种仪仗器物。东汉后期,道教成形后,将幢吸纳到道教宫观、醮坛之中,成为一种可悬挂于竿上的长筒状仪仗器具,其上题写道教经典、符咒,或绣画图像等,种类众多,根据名称有朝元朱幢、命魔幢、极玄幢等。《道教文化辞典》:“幢,物名,旌旗之属,以杂色丝帛高出于竿,以示庄严,制服众魔。坛场常与幡合用,而称‘幢幡’。”《上清灵宝济度大成金书》卷二十五:“用朱竿、宝盖、珠结幢身,幢,木造,成六面,每面篆符一道,硃漆装金。”道教认为,幢与旌、节、旆等均是神仙的手持物,既具庄严道场威仪,又可令人生起敬畏心、恭敬心。

历史上最早的道幢,概产生于东汉桓帝时期。据北宋治平四年(1067)《成都府玉局观新建五符幢记》传云:“东京桓永寿年时,正一道陵患魑魅恣杂,辟人鬼,使异行,植幢岷山,誓刻严毒。自是判然,幽明不淆。”“东京桓永寿年”即东汉桓帝永寿年间(155—158 年),“正一道陵”即正一教前身五斗米道的创始人张道陵,他担忧人、鬼杂居,邪魅肆行,故在岷山建造石幢,刻写符咒,以使人鬼相分,阴阳有序。玉局观五符幢可能是文字记载的最早道教经幢,然而关于五符幢的形制,因记载不详,甚为可惜。东汉后,道教丝帛质幢在魏晋南北朝时期进一步流行,并筑成后世道幢兴起的内在根基。

道幢又是在佛教经幢刺激下兴起的。东汉永平年间(公元58—75 年)后,佛教经幢作为佛教的一种名相与器物,伴随佛教由印度传入我国。幢是梵文“Dhvaja”的意译,音译为“驮缚若”“计度”。《大日经疏》卷九:“梵云驮嚩若,此翻为幢;梵云计都,此翻为旗,其相稍异。幢,但以种种杂彩,摽帜庄严,计都相亦大同,而更加旗旗密号,如兵家画作龟、龙、鸟、兽等种种类形,以为三军节度。”佛教在翻译“驮缚若”“计度”时与中国的军事、祭祀文化中的“幢幡”相格义比附之下,形成中国化佛教的“幢”概念。由于丝帛幢易坏易朽,坚固且不易朽坏的石幢开始兴起。中国社科院考古研究所赵超先生认为,唐初佛教石经幢的产生是源于仿中国固有的丝织幢,并与佛幢、塔、石柱等建筑形式相结合。初唐佛教刻经于石幢之风影响到了道教,使道教在刻经时也采用了幢这种载体。

唐代道幢与佛幢并兴局面

道教经幢与佛教经幢均兴起于唐代,二者在唐代的发展各有领先,各具风骚。

甘肃庆阳天庆观道德经幢,北宋景祐四年(1037)

首先,佛教经幢在时间上率先兴起。唐高宗仪凤年间(676—679 年),天竺僧佛陀波利将《佛顶尊胜陀罗尼经》传译到中国,因经中所宣扬的尊胜陀罗尼具有灭罪除苦、救拔幽显的功用,及建造尊胜陀罗尼经幢的功德,颇受唐人青睐,以尊胜经幢为中心的佛幢建造之风率先兴起。虽然佛幢在时间上领先,但却是一种民间个人或小集体自发的信仰行为,且以长安、洛阳两京为主,在地域上具有局限性。

其次,道教经幢在空间上率先推向全国。唐开元二十年(732 年),玄宗御注《道德经》完成的第二年,便敕令全国“《老子》宜令士庶家藏一本……每年贡举人,量减《尚书》《论语》一两条策,准数加《老子》策”。开元二十三年(734 年),道士司马秀顺应时势上书朝廷,“奏望□两京及天下应修官斋等州,取尊法物,各于本州一大观造立石台,刊刻经注”,得到了玄宗降旨敕准。这份敕令比大历十一年(776 年)代宗尊崇《佛顶尊胜陀罗尼经》的敕令早40 多年。因此,毫无疑问,以道德经幢为中心的道幢,在皇权政令的推动下率先走出两京地区,走向诸州道,在全国范围内兴起。虽然道德经幢通过行政手段率先走向全国,但却是一种自上而下的信仰行为,且《道德经》有重哲理、轻鬼神济度的特点,鲜能引起社会中广大底层民众的兴趣,导致道德经幢建造的后备力量不足,只能依赖政府或上层知识分子之力,这也许是历史上道德经幢比尊胜经幢少的一个重要因素。

道幢的分布与形制分类

分布

唐玄宗的敕令以及后世零星的建造,理应遗留下数量可观的道幢。但事实上后世能看见的道教经幢屈指可数,清代金石学家叶昌炽在《语石》中对其搜集的古代佛、道经幢概况总结道:“释氏之幢,余所藏即有六百余通,而道家惟有道德经幢一种”,叶氏藏有易县、邢台、焦山、庆阳四地四种道德经幢拓片,并记述杭州玄妙观、钱塘吴山原分别有道德经幢二,今各剩一幢。从叶氏所搜集经幢拓片估算,历史上的道幢约为佛幢的1/60,实际所占比例或许更少。

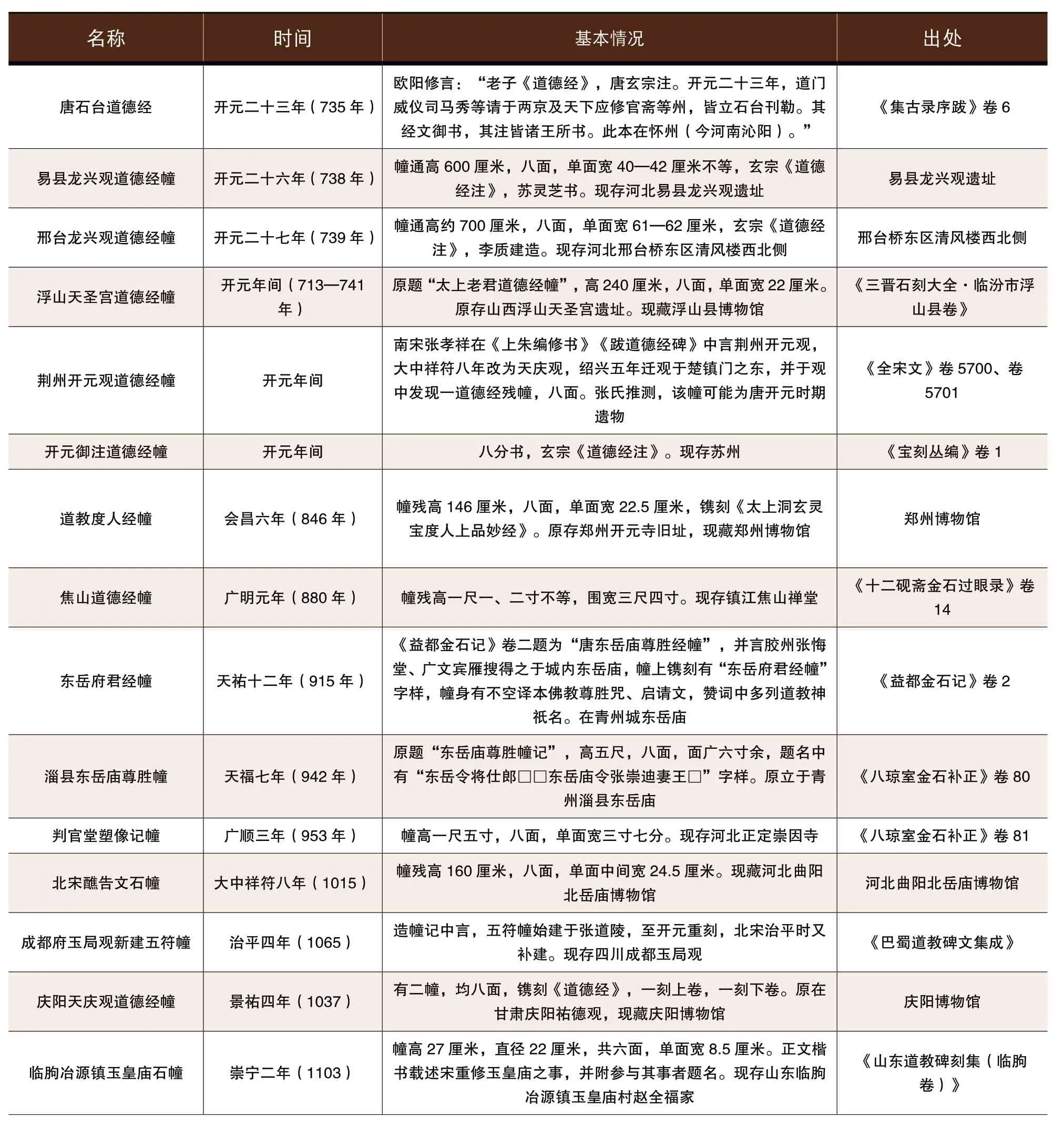

近代以来,随着道教金石文献整理和道教考古新资料的出土,为重新整理和探索道幢提供了可能,统筹考古资料与传世文献,兹将历史遗留的确切道幢,大致统计整理如下:

(续表)

道幢自唐开元年间(713—741 年)开始兴起,在五代、两宋、辽、金、元、明各时期均有所建造,集中在唐、金元时期。在地域上,道幢在南、北方都有流布,主要分布在北方的河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃等地,其中尤以黄河以北的河北、山西最多,山东、河南次之。道幢的时空分布与道教发展的时空脉络大体相符。在题材上,道德经幢逐渐减少,非道德经的杂幢以及变体道幢逐渐增多。

左图:陕西宝鸡磻溪宫道德经幢,元大德三年(1299)

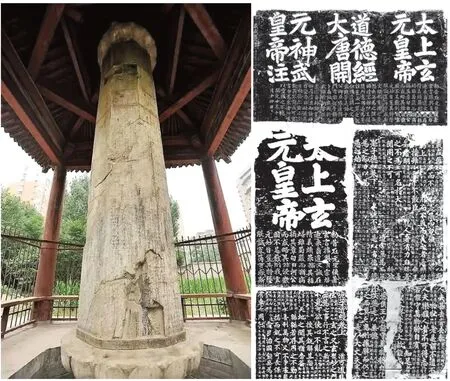

右图:河北邢台龙兴观道德经幢,开元二十七年(739 年)

形制与分类

佛教经幢在时间上先道幢而兴起,其形制与风格无形中便为后起的道教造幢提供直接参引的模范。尤其是开元之际,易县、邢台二地龙兴观所造道德经幢的形制和佛教经幢相同。关于道幢的形制,从易县龙兴观、邢台龙兴观、庆阳天庆观、宝鸡磻溪宫等地保存相对完整的道德经幢来看,一般分为幢座、幢身、幢盖(顶)三部分,各部分往往单独筑造,并通过卯榫组合为一体。幢座是道幢的基座,有仰莲、覆莲两种形式,下有须弥座。幢身为道幢的主体,通常为一段的单级八角石柱,或若干石头无缝接成;有的幢身为二段的双级幢身,每级间用宝盖状石垫相衔接。幢身镌刻道教题材文字、题记、题名等,或兼雕刻道教题材图像。幢顶(盖)多为仿托宝珠的塔顶石盖,或为宝盖状石顶。

此外,道幢大多为八角式,但也存在四面四棱、六面、七面等形制,如金大安三年(1211)《涿州十天尊名号幢》和元中统五年(1264)《曲阳女冠张守虞墓幢》即为四面幢;北宋崇宁二年(1103)《临朐冶源镇玉皇庙石幢》、元至元十四年(1277)《万寿宫重署经幢记》则分别为六面、七面造幢。就道幢高度来看,现今所知道幢高度介于0.3—7 米之间,其中1.5 米以下占多数,可能因为出土的道幢多残缺不全所致。

道幢在唐代兴起之初,本是用来刊刻《道德经》,随着时间流转和信众需要,道幢出现一些变化。依据遗留的道幢上所刊刻涉道文字题材,可将道幢分为刊经道幢、非刊经道幢、道佛合幢三大类。

刊经道幢又可分为道德经幢和非道德经幢两种。道德经幢是基于《道德经》信仰发展起来,如易县龙兴观道德经幢、邢台龙兴观道德经幢、浮山天圣宫道德经幢、荆州开元观道德经幢、苏州开元御注道德经幢等。非道德经幢即镌刻《道德经》之外道教经典的石幢。如现藏于郑州博物馆的唐武宗会昌六年(846)《道教度人经幢》,其上便是刻写《太上洞玄灵宝度人上品妙经》;河北顺平白云村玉皇庙内建造于金章宗明昌二年(1191)的道教石幢,幢身正书刊刻《太上玄灵北斗本命延生经》;建造于金章宗承安五年(1200)的定襄东霍村《霍习墓幢》,幢身镌有《元始天尊说生天得道经》。

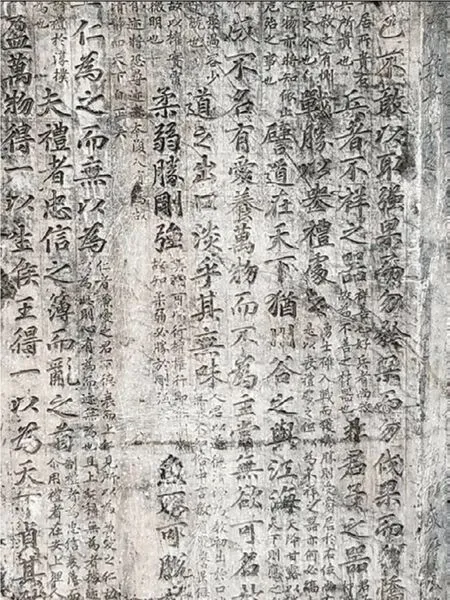

河北易县道德经幢及部分拓片,唐开元二十六年(738 年)

非刊经道幢即除镌写道教经典之外,刊刻道教神咒、神祇尊号、符号,以及涉及崇道事迹、道教人物德行的石幢。道教神咒幢,如金世宗大定二十七年(1187)《杨聚墓幢》,幢上刊刻有玉清天尊开业道甘露通真神咒、天尊净酆都破地狱升天神咒等道教二咒。道教神祇尊号幢,如金大安三年(1211)杨彦均所造的《涿州十天尊名号幢》,幢身镌刻太上元始天尊拔亡度魂救苦十天尊的名号—玉化真一救度异类天尊、紫微天帝度魂生天天尊、紫微天帝□化二道天尊、长乐天帝度死返生天尊、太上道光拯救死魂天尊、玉皇上帝逍遥快乐天尊、虚皇皇上帝赐赦拔罪天尊、太始上帝普庆九幽天尊、大上□□玉皇拔苦拔亡天尊、混元观师寻普救苦天尊。八卦符号幢,如建造于明万历十七年(1589)的《南娄村八卦幢》,幢身镌刻乾☰、坎☵、艮☶、震☱、巽☴、离☲、坤☷、兑☱等八种符号,并分别于其后面题写“白星大吉”字样。纪事道幢,即载叙奉道活动事迹的石幢。后周广顺三年(953 年)《判官堂塑像记幢》,记叙了判官堂建造和六曹、判官及鬼神侍从等神祇像塑造的事迹。现藏河北曲阳北岳庙博物馆的北宋大中祥符八年(1015)八面体石幢,将宋真宗御制祭祀北岳的醮告文完整刊刻于上。又辽寿昌六年(1110)的河北易县龙兴观香幢,以及明万历二十三年(1595)山西霍州北益昌村娲皇庙的道幢记述了下层民众通过建香幢、醮盆幢以表达崇道的信仰情怀。元至元十四年(1277)的《万寿宫重署经幢》,则记述了益都路(今山东青州)发现道德经幢,并迁往万寿宫重置的过程。纪行墓幢,即镌刻和记述道教人物生平、崇道行迹的石幢。如金泰和八年(1208)《房山女冠卜道坚墓幢》、元中统五年(1264)《曲阳女冠张守虞墓幢》,分别记述道教女冠卜道坚、张守虞的生平及品行。

河南郑州《太上洞玄灵宝度人上品妙经》残幢,唐会昌六年(846 年)

道佛合幢既刊刻佛教经文,又涉及道教信息。后梁天祐十二年(915 年)《东岳府君经幢》,幢上刊刻佛教尊胜陀罗尼真言和启请文,但在题记的序、赞部分突出对东岳府君的信仰,随后罗列诸如天翁、地母、五岳郎君、五道将军等道教神祇名号。后晋天福七年(942 年)《淄县东岳庙尊胜幢》,虽为佛教尊胜陀经幢,但在末后的题名中,出现道教的“东岳令将仕郎□□、东岳庙令张崇迪妻王□”,涉及了道教信息。

此外,从建幢地讲,道幢多树立在道教的宫、观、庙之中,少数也出现在墓域之内。从幢形式讲,墓幢、香幢、醮盆幢、纪事幢、纪德幢等只是借用了经幢形制,抛却了刻写道经的内容,因此可将它们视为道教经幢的变体。

道幢的宗教作用与文献价值

宗教作用

道幢自盛唐兴起以来至元明延续不衰,从造幢题记中反映的道教信众建幢心理来看,有以下四项宗教功能作用:

刊经传道。道教信众认为建造道教经幢,刊刻道经于幢上,有助于弘扬道教。道幢兴起于唐开元年间有着深刻历史背景,唐王朝的建立者自诩是李耳的后裔,高祖、太宗、高宗、玄宗等均孜孜不倦地致力于弘道工作,并逐步将道教升格为国教。唐玄宗御注《道德经》完成后,道教信徒开展的道德经幢建造工作使道幢具有传经、传道功能,同时也起到统一道教信众认知以及扩大道教影响力的作用。

超亡度幽。通过建立道幢用以超荐亡人,如涿州金大安三年(1211)杨彦均在建造太上元始天尊拔亡度魂救苦十天尊名号幢时,冀望能“□三途苦,拔度九幽,魂仗此□□□□六道□□□□□苦死得□生”。唐会昌六年(846 年)《道教度人经幢》,通过刊刻《太上洞玄灵宝度人上品妙经》,旨在达到度亡作用。

消灾延寿。金明昌二年(1191)《顺平白云村玉皇庙道幢》所镌刻《太上玄灵北斗本命延生经》宣称人之性命由本命星官掌握,人在本命诞辰及诸斋日时,向本命星君斋戒焚香,诵经叩拜,广陈供养,则可消罪除业,远离祸患,福寿臻身。经幢的残记有云:“大会明昌二年岁次,事女,中秋日,安寇□□救慈母刘□弟子□□□立□□。”可知刘氏之女为母除罪灭恶,延寿续命,而发心建造北斗本命延生经幢一所。

报恩酬德。传统“以德报德”理念深植于社会民众之心,通过建造经幢积功累德,报答对父母养育之恩,酬谢师尊传道之德。大定二十七年(1187)杨聚妻尹氏命工匠建造道教神咒幢,“上报先亡翁婆深恩,次酬近化夫主素愿”。元中统五年(1264)李守本、杨洞真、武守和为其师女冠张守虞建造的墓幢,虽无刊刻经典,却是一种报德道幢,造幢记中说,李、杨、武三人“具以丧礼祖送□于仙茔,建此嘉成者,以记道家□□之忆耳”。

总之,随着时代变迁和民众需要,道幢的功能不断增加,从单纯刊经传道衍生出超亡度幽、消灾延寿、报恩酬德等诸多功能;同时随着刊经传道经幢数量的减少和消灾度亡经幢的增加,道幢在性质上更具世俗宗教用品化倾向。

宗教文献价值

从碑铭学来看,道幢为碑之属……造幢记是道幢文献的主体,主要包括序文、铭文或赞文,而序文又是造幢记的核心,记述了造幢缘起,或幢主生平德业等。

河北易县道德经幢(局部),唐开元二十六年(738 年)

从碑铭学来看,道幢为碑之属。明末清初学者黄生在《义府·巴郡太守都亭候张府君序》中说:“当时碑刻固无一定之制也,又汉人勒文字于石,通谓之碑。”黄氏认为汉代之碑没有特定规制,人们普遍将勒刻有文字的石头通称为碑。至清末叶昌炽与黄生遥相呼应,提出“凡刻石之文,皆谓之碑”,柯昌泗对此评注:“石文始以碑名,碑亦专为刻文之用,今则凡石文皆曰之为碑。”柯氏认为石文即是碑,碑专门用来刻文,二者同用而异名,故将有镌文之石通称为“碑”。通俗来讲,道幢即为“刻石之文”,也就是承载有道教信仰文字信息的石头。故依黄、叶、柯三氏对“碑”定性断言,道幢即是一种碑。

道教经幢作为一种碑刻文献,道幢上刊刻的文字,除道经外还有造幢记、造幢人题名、道教神祇题名、额题等。其中,造幢记是道幢文献的主体,主要包括序文、铭文或赞文,而序文又是造幢记的核心,记述了造幢缘起,或幢主生平德业等。道幢文献在道教学术研究中,以其内容的真实可靠性强和题材丰富的特点,有着极高的史料价值。一方面,从唐代至元明的道幢,既有道教、政治、家族、个人的纪事,又有语言文字、书法艺术的内容,甚至也有道、佛融合的具体案例;另一方面,道幢文献以坚硬石材为载体,一旦刻石,不易改动,且相比于竹木、丝帛、纸张等,更能经受住历史变迁,从而真实保留着镌刻之时的面貌。具体来讲,道幢的宗教文献价值,体现在订正文献、补充道教史料、探讨道释二教关系方面。

首先,道幢文献的真实可靠性,可与传世道教文献互为表里,订证传世文献不足。钱大昕在《关中金石记序》中说:“盖竹帛之文,久而易坏,手抄板刻,展转失真,独金石铭勒,出于千百载以前,尤见古人真面目,其文其事信而有征,故可宝也。”钱氏以为传世的竹简、丝帛、纸抄本和版刻印本,容易“辗转失真”,从而不如金石文献真实可靠。道幢文献可证传世道教文献中讹误之处。朱谦之先生通过对易县、邢台、宝鸡、庆阳、杭州、镇江等地道幢上《道德经》的整理,撰写了《老子校释》,就是以道幢文献订证传世文献的明显例子。

其次,道幢是基于道教信仰而兴起的碑刻,道幢上所载述的道教信众生平、道法传承以及民众崇道行为等,可补充道教史料文献。如金承安五年(1200)的《霍习墓幢》中记述霍习“于太原府天庆观三宝元坛下,授太一法箓,道号曰守澄”。“太一法箓”,即宋金之际河北地区新兴起的太一道所传的太一三元法箓。又承安四年(1199)《高忠墓幢》,幢文载述高忠与其妻李氏同于萧真人门坛下礼授太一三元法箓。关于“萧真人”的身份,太一道自金天眷年间(1138—1140)萧抱珍于卫州(今河南汲县)创教后,模仿天师道秘传原则和维护一姓承袭,规定凡为太一三元法箓正传掌教人,均须改姓为萧,因此可以确定萧真人即是一位太一道的正传掌教人。霍习、高忠墓幢中关于太一道的记述,表明金章宗时(1190—1128)太一道已在晋中太原以及晋北忻州等地十分活跃,而传世的太一道文献不足,正可补太一道史料。另外,泰和八年(1208)《房山女冠卜道坚墓幢》、中统五年(1264)《曲阳女冠张守虞墓幢》,则为了解辽、金、元道教女冠修持添补史料。

最后,道幢是道教吸收佛教经幢后的产物,也是探究道、佛关系的首要史料之一。如后梁天祐十二年(915 年)《东岳府君经幢》,后晋天福七年(942 年)《淄县东岳庙尊胜幢》、金大定二十七年(1187)《杨聚墓幢》等,都是研究唐代以来道、佛融合的珍贵史料。道、佛作为传统社会的两大显教,二者彼此借鉴,相互吸收,已经是一种文化交流常态。道、释的融合是一个彼此接纳的双向过程,在道幢上体现在三方面。其一,道教信徒吸收和接纳佛教法门。后晋天福七年(942 年)淄县“东岳令将仕郎□□、东岳庙令张崇迪妻王□□”,东岳令、东岳庙令作为道教管理阶层,其本人以及家属参与建造佛顶尊胜陀罗尼经幢,表明道教信众对佛教修持法门的肯定与接收。其二,佛教信众对道教修持法门的接受和运用。弘农郡杨聚墓幢记载,杨聚有一男名“留僧”,有一女名“明宝”,削发出家为尼,可以看出杨聚之家信奉佛教。然而,在杨聚墓幢上却镌刻道教天尊像和玉清天尊开业道甘露通真神咒、天尊净酆都破地狱升天神咒,则又突出对道教崇奉与道教经咒运用。其三,道、佛并重的信仰模式。青州《东岳府君经幢》是道、佛并重信仰的一个典型实例。造幢记言:“东岳府君定死主生,兴云致雨,骋神□圣,□国□人,临阵即暗助阴兵,□□即清除疫鬼,威灵莫恻,变化罕□”,又“令立宝幢,经载□□,福资幽显,□尊胜陀罗尼,功异余教,验莫能书,影覆尘沾,得生天□,名传声至,□□禄荣”。从中看出,民众既信奉道教东岳府君主生定死、福民佑国的显化神迹,又对佛教尊胜陀罗尼“福资幽显”的灵验情有独钟,故在经幢序文之前镌刻佛顶尊胜陀罗尼及启请文,在经幢赞之后多罗列道教诸神名号,突出了对道、佛二教并举融合信仰局面。