金代《李晔墓志》考释

2022-08-31高美

高美

(山东外事职业大学,山东 威海 264504)

1 录文如下

大金故承奉郎霸州大城县令李君墓志铭

2 有关李晔其人及其仕宦经历

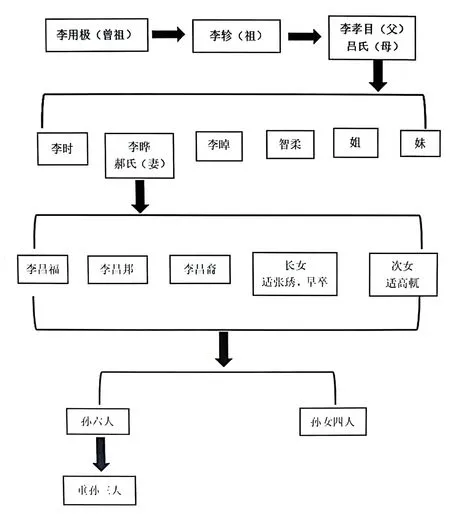

李晔其人在史书中并无记载,如今仅存墓志一方。通过对墓志的解析,可以清楚地了解李晔一生的经历沉浮及其家族成员情况。

2.1 李晔本辽人

据《李晔墓志》(以下简称《墓志》)记载:“先世良乡县刘李里人也。”这句话明确指出了李晔先世的居住地是“良乡县刘李里”。据《辽史》卷40中《南京道》记载:“良乡县,燕为中都县,汉改良乡县。旧属涿郡,北齐天保七年省入蓟县,武平六年复置。唐圣历元年改固节镇,神龙元年复为良乡县,刘守光徙治此。在京南六十里,户七千。”由此可知,良乡县应当位于辽国境内。至于墓志中的“刘李里”,笔者认为应为良乡县下辖的村落名。“刘李”一名,应当来源于境内附近的河流名——刘李河,又称作琉璃河。《辽史·地理志》载:“宋王曾《上契丹事》曰:‘自雄州白沟驿渡河,四十里至新城县,古督亢亭之地。又七十里至涿州。北渡范水、刘李河,六十里至良乡县。’”笔者认为此处的“刘李河”便是“刘李”村名字的来源,且“刘李河”又称为“琉璃河”。《畿辅通志》卷58《舆地志·山川门二》曰:“琉璃河在良乡县南四十里。金史谓之刘李河。”同时,贾敬颜先生在《王曾上契丹事疏证稿》一文中也对“刘李河”即“琉璃河”做出了简单论证。在辽朝的碑刻中也有许多人是来自“刘李村”,考《白怀友为亡考妣造陀罗尼经幢记》云:“予谨按府君讳继琳,其先秦将武安君之后。枝属繁衍,散布区宇。今为良乡县刘李村人。注释称:刘李村,明嘉靖雷礼《新建琉璃河桥碑》:良乡迤南四十里村名刘李。”通过对史料的分析可知,“良乡县刘李”位于辽国境内,充分说明李晔是辽国人。而另一个可以证明李晔身份的证据便是李晔的母亲。墓志记载:“母吕氏,奉圣州吕陈文学士之女也。”考《辽史·地理志》可知,奉圣州隶属西京道。即:“奉圣州,武定军,上,节度。本唐新州。后唐置团练使,总山后八军,庄宗以弟存矩为之。军乱,杀存矩于祁州,拥大将卢文进亡归。太祖克新州,庄宗遣李嗣源复取之。同光二年升威塞军。石晋高祖割献,太宗改升。”又《宋史》卷90《地理志六·燕山府路》载:“奉圣州,唐新州,后唐置威塞军节度,石晋以赂契丹。在云中府之东,契丹改为奉圣州。”由这两条地理志便可以知晓奉圣州亦是契丹领土。五季时期,中原政权林立,更迭频繁。后晋石敬瑭主动割让燕云十六州以获取契丹支持,从此,奉圣州便成为辽国的领土。而李晔的母亲是奉圣州人,即为辽人。

2.2 辽人为何可以参加北宋科举

李晔本是辽国人,缘何可以参加北宋的科举考试?这着实令人疑窦丛生。难道是辽国人本就可以参加北宋的科举吗?答案是否定的。既然辽人不可以参加北宋的科举,那李晔参与北宋科举又是有什么缘由呢?这就需要我们了解当时的历史发展状况。

《墓志》云:“年二十四,宣和四年登进士弟/授迪功郎。”这句话中一个很重要的时间节点是“宣和四年”。“宣和”为北宋徽宗年号,宣和四年(1122)即辽天祚帝保大二年、金太祖天辅六年。此时的辽朝已是濒临亡国之际,女真的灭辽战争正进行得如火如荼。辽契丹政权在新兴的女真政权的强烈打击下面临崩溃,此时金人已经占领辽中京,天祚帝西逃,辽国领土损失殆尽,辽国二百年基业即将终结。而北宋统治者为收复石晋割让给契丹的燕云十六州,也是不断派遣使者,与女真统治者达成协议。据《三朝北盟会编》卷4《政宣上帙四条》载:“宣和二年三月六日丙午,诏中奉大夫、右文殿修撰赵良嗣由登州往使,忠训郎王瑰副之,议夹攻契丹、求燕云地岁币等事。时童贯受密旨借其外势以谋复燕,诏赵良嗣、王瑰充使副,由登州以往,用祖宗故事,以买马为名,因约夹攻契丹,取燕云故地。面约不赉书,唯付以御笔。”又《大金国志校证》载:“(天辅三年春正月)是月,宋遣其使赵良嗣来。先是金使同呼庆持国书来宋,因遣良嗣来通好,犹以买马为名,其实约夹攻辽,取燕云旧地也。第面约不赉国书。”此时的宋金两国就燕云十六州达成协议,而金朝也依约将燕云十六州还给北宋。北宋于宣和四年(1122)在燕云地区设置燕山府路,以管理原辽统治下的汉人。据《宋史》卷90《燕山府路》载:“燕山府路……宣和四年,诏山前收复州县,合置监司,以燕山府路为名,山后别名云中府路。燕山府。唐幽州,范阳郡,卢龙军节度。石晋以赂契丹,契丹建为南京,又改号燕京。金人灭契丹,以燕京及涿、易、檀、顺、景、蓟六州二十四县来归。宣和四年,改燕京为燕山府,又改郡曰广阳,节度曰永清军,领十二县。五年,童贯、蔡攸入燕山。七年,郭药师以燕山叛,金人复取之。析津,宛平,都市(赐名广宁),昌平,良乡,潞,武清,安次,永清,玉河,香河(赐名清化),漷阴”。地理志非常详细地介绍了燕云一带的历史沿革,此时良乡县已经是北宋的燕山府,而居住在良乡的李晔以宋人的身份参加北宋的科举是合情合理、顺理成章的。这也就很好地解释了身为辽人的李晔为何可以参加北宋科举并且进士及第,这才有了《墓志》中所谓的“宣和四年登进士弟授迪功郎”之语。

2.3 李晔仕宦经历简述

考《墓志》可知李晔二十四岁进士及第,授予“迪功郎”一职。“迪功郎”又称宣教郎,为文散官,从九品,且首设于北宋。金朝收回燕云地区以后,李晔以宋职换授将侍郎,考《金史·百官志》可知:“将仕郎为文散官,正九品下。”皆为文散官换授,且品阶变化较小。金朝初年,吏治不够完善,为更好地管理新占领的土地,在太宗天会年间,规定“辽、宋旧有官者皆换授”。后来李晔在母亲去世以后被授予“太原府东永利盐场院使”,期满以后授“晋山令”,两年以后授“涿州新城令”,后来授“霸州大城令”。李晔仕宦多年均是担任品阶较低的官职,即便是迁至承奉郎也不过是从八品官职。《宋史·职官志九》载:“文散官二十九阶,承奉郎为从八品上。”而云骑尉一职,《宋史》及《金史》中均记为正七品官阶。据《宋史·职官志八》云:“云骑尉,为正七品。”又《金史》卷55《百官志》:“正七品曰云骑尉。”这里出现一个问题,金朝不设“承奉郎”官职,为什么在墓志中会出现“承奉郎”一职呢?笔者认为是金朝建立之初,官制不够完备,沿用宋朝官制所致。检索《金史》,“承奉郎”一职不过出现一次而已,即《金史·孔璠传》云:“天眷三年,诏求孔子后,加璠承奉郎,袭封衍圣公,奉祀事。”可以说在天眷改制之时,金朝仍然沿用北宋的官制。

综上所述,李晔先世及其母亲均为辽人,那么李晔自然也是辽人。不过,更确切的说法是李晔家族是辽国统治下的燕云汉人。北宋“收复”燕云一带,李晔顺理成章成为宋人,以宋人的身份参加北宋的科举考试,并进士及第,后来金灭北宋,重新占领燕云以后,李晔进入金朝为官,换授同品阶官职,并在金朝担任阶品低下的官职。可以说,李晔的仕途比较坎坷,不够显达,侧面反映出由宋入金的低层官员仕途不顺。

3 关于李氏家族成员仕宦情况及反映的国家政策、丧葬习俗

在《墓志》中还有一个重要的信息便是“国朝大定四年,造天下户籍”。“造天下户籍”涉及金朝一重要政策——通检推排。据《金史·食货志》记载金代户籍三年一次,即“有司始以三年一籍”,而通检推排的目的更多是摊派赋役。刘浦江先生认为:“金代的三年一籍户口与定期举行的通检推排本是两种不同目的、不同形式的制度,前者是户籍制度的组成部分,后者是赋役制度的组成部分,通检推排的内容虽然也包括户籍,但其主要目的还是调查核实民户的物力状况,因为金代的赋役不是依附在丁口上,而是依附在物力上。”李晔为官时“置范阳长宁地一顷”,为子孙基业,后来长子昌福便着籍范阳,为不违背自己先人之意,遂让自己的兄弟一起着籍范阳。

《墓志》也体现出生活在金代的汉人丧葬风俗。生活在金朝的中原汉人也延续了北宋的丧葬风俗,“卜葬”习俗在金代汉人的丧葬活动中是比较常见的。《墓志》载:“命师于所置之地卜其宅兆,祔葬长宁里东南之原。”原意为李昌福命有名望的大师在下葬的地方占卜,判断是吉是凶,选择趋吉避凶的风水宝地。

李晔卒于皇统二年(1142),终年四十二岁,故李晔生于辽道宗寿昌六年(1100)。年二十四登北宋宣和四年(1122)进士第,后金灭北宋,进入金朝为官,李晔绝大多数时间都生活在金朝。当时的许多汉人依旧继承原来的礼仪文化,在金朝生活的女真人潜移默化中接受汉文化的熏陶,并渐渐汉化。

4 结语

李晔为官十八载,清廉勤俭,不能具述。李晔一生历经辽——北宋——金三朝,生于辽国,北宋登科,任官金朝,可以说前半生是人生宦海沉浮、饱经沧桑。但后半生可以说是安静恬淡、致力温饱、训谕为学。李晔墓志记载了他的籍贯、姻亲、葬地、品行等。李晔一生的仕宦履历是其传奇之处,尤其是他换授将侍郎对研究金朝的官职换授很有价值。《墓志》也记录了后世子孙(图1)的官职情况,从中可以知晓李晔进入官场对家族的影响。李晔去世以后占卜吉时吉地下葬等相关丧葬习俗的记述也为了解金朝汉人的丧葬风俗提供了证据。

图1 李晔家族谱系图示