变革型领导对员工越轨创新行为的影响

——基于中国管理情境的实证分析

2022-08-30陈晓暾鹿祎璇

陈晓暾,李 崯,鹿祎璇

(陕西科技大学 经济与管理学院,陕西 西安 710021)

一、引 言

立足中国管理情境,化解中国问题是当前中国管理学界的重要研究方向。面对新冠疫情在全球范围内的反复暴发与我国经济的持续恢复,企业发展的竞争压力越来越大,不断变化的外部环境使企业发展的机遇与挑战并存,为了能够脱颖而出占据更多市场,实现更好发展,敢于打破常规、不断创新变得更加重要。管理实践表明,规则和程序可能会阻碍项目开发或与新颖性背道而驰[1]。类似地,Mainemelis(2010)指出,当员工被期望具有创造性,却没有条件来实现创新行为时,通向创造性的唯一途径就是打破既定规则[2],因此偏离制度的行为能够成为创新和再生的驱动力[3],对越轨行为容忍度高的组织更具创新性[4]。企业的发展离不开循序渐进的变革与创新,员工作为企业发展变革的重要力量,以促进组织发展为目的进行的突破性尝试,极有可能帮助企业突破瓶颈,实现更好的发展。

自越轨创新行为(Creative Deviance)被提出后,学者们对其进行了不同的定义,但是均认为越轨创新的目的是为了提高组织利益,是员工自主自愿产生的行为[5-10],即是一种为达到创新目的以越轨作为手段的特殊创新行为[11]。本文主要参考Mainemelis(2010)提出的“Creative Deviance”概念,认为越轨创新行为是员工的创新想法不符合组织已有的规范或被上级否决后,为追求组织的利益继续进行的自我创新行为[2]。由于对自己想法产生的依恋情感和后续的坚持,员工的越轨创新行为能够自由探索新方向,并在创新过程中坚持对抗逆境,使其创造力蓬勃发展[2]。虽然越轨创新行为的结果需要在具体情境下进行讨论,但是在一定程度上体现了员工的创新能力,并且可能成为企业持续创新的源泉。

费孝通先生在《乡土中国》中提出,中国传统社会的道德边界模糊,缺乏笼统性的道德观念,价值标准不能超脱于差序的人伦而存在[12]。具体体现在传统社会中的价值观是“礼大于法”。“礼”以人情为本,即儒家所推崇的非正式制度,与西方人对正式规则、制度的强调和重视不同。这样的非正式制度具有很强的灵活性,也会根据具体情境不同而发生改变[13]。在这样的文化背景影响下,中国人在处理事情时,个人行为以及在对待规则和制度的态度上具有变通性,正如人们常说的:“制度是死的,人是活的”[14]。据此推断,在这样的组织情境下员工在工作中更容易为了组织的发展采用非正式规范,而作为正式规范的组织制度标准就很容易被打破,员工也更容易为了组织和个人的发展产生越轨创新行为。同样在集体主义与关系导向的中国情境中,自我监控特质作为一种稳定的人格特质,具有很强的表现。自我监控体现在员工对周围环境中的人际关系和线索具有敏感性[15],员工更加注重印象管理以提高自身在职场中的社交认可,具备根据环境调整自身行为和动机的能力,在明确得知越轨创新行为会违背组织和上级的指令时,高自我监控员工更加在意自己的公共形象和他人对自己的评价[16],因此更有可能听从上级的指令选择放弃越轨创新行为,也是我们常说的中国员工具有“守规矩”的良好品质。

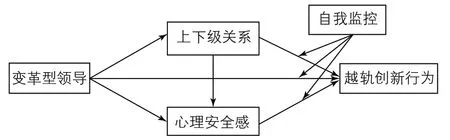

这似乎形成了“守常”与“明变”的悖论。为解释这一现象,本文将引入上下级关系和心理安全感作为中介变量解释变革型领导对员工越轨创新行为产生影响的作用机制,推测上下级关系和心理安全感可能会在变革型领导与越轨创新行为中产生双重中介作用,并共同产生链式中介作用,采用以印象管理为基础的自我监控特质作为调节效应,从差序性的上下级关系中阐述变通性,从个人特质的角度解释中国员工的守常性,探究中国情境下变革型领导对越轨创新行为的影响机制和边界条件。

二、研究假设

(一)变革型领导与越轨创新行为

领导者作为组织变革的领头人,会对员工的创新与变革行为产生引导作用。李超平和时勘(2005)建立了符合中国文化背景的变革型领导的理论框架,将变革型领导(Transformational Leadership)划分为四个维度,即德行垂范、愿景激励、个性化关怀和领导魅力[17]。变革型领导在促进组织变革的过程中,重视价值观的构造,通过对下属的愿景激励激发员工的工作热情,鼓励员工不要墨守成规[18],以创造性方式挑战自我、完成任务,培养员工更高的创新积极性。变革型领导和员工越轨创新行为都是组织“明变”的重要体现,这样的上行下效产生过程具体表现为:变革型领导的模范效应和领导魅力可以驱使员工重视组织的集体价值,提高员工的亲社会动机[19]。动机信息加工理论认为,动机影响行为,员工的动机在某种程度上决定了他们如何处理信息[20]。当员工具有亲社会动机时,更愿意站在他人角度考虑问题,在组织中产生更多的积极角色行为[21]。由此,具有强烈亲社会动机的员工触发了两个主要的心理过程:①员工意识到自身行为对受益人的影响;②员工感觉到对受益人的情感承诺。换言之,具有亲社会动机的员工,通过思考其行为(对受益人)在各自角色中的影响来实现其行为背后的目的,并有强烈的意愿照顾潜在受益人[22],因此在亲社会动机的影响下,员工更有可能产生具有“违规性”和“创新性”的越轨创新行为。变革型领导的个人魅力会促进员工实施亲社会性违背规则行为[23],其个性化关怀与德行垂范充分体现了中国管理文化中推崇的“仁者爱人”和“以德服人”。根据社会交换理论,在交换中的双方应当对另一方的有利于己方的行为做出合理的回应[24],当员工感受到上级对自己的个性化关怀时,为了回报上级的关怀,更好地完成组织交予的工作,会更愿意实施具有风险性的越轨创新行为。基于此,本研究提出假设1。

H1:变革型领导正向影响员工越轨创新行为。

(二)上下级关系的中介作用

在中国传统文化中孕育出来的关系(Guanxi),是解析中国员工行为的重要影响因素[25]。上下级关系(Supervisor-Subordinate Guanxi)作为中国情境下的一种领导—成员关系,是指上级和下级之间建立起来的一种交换关系[26]。中国情境下的变革型领导不仅关注员工的工作与发展,也会关注员工的个人生活,上下级的经济契约关系体现了工具性,心理契约关系体现了情感性,上下级建立的关系不仅维系在工作中,也体现在工作时间外的社交活动中,上下级关系对员工在生活中的影响,也会渗透到工作场所里[26]。根据社会交换理论,如果交换双方的一方为另一方提供好处,根据互惠原则,接收方会形成回报的意愿[27]。随着上下级关系水平的提高,与上级关系较强的员工能够从领导方得到更多的资源支持,产生更强的工作责任感,下属的亲上级动机增强,由此产生的亲社会差异可能会导致员工忽视既定的道德规范[28-29],其采取的亲组织非伦理行为和偏离行为都会增加[30-31]。因此与上级关系较好的下属为了不负领导期望,促进组织发展,可能会忽视道德标准和组织规范,通过实施越轨创新行为来回馈上级[32]。基于此,本研究提出假设2。

H2:上下级关系在变革型领导与员工越轨创新行为之间起中介作用。

(三)心理安全感的中介作用

Kahn(1990)提出心理安全感(Psychological Safety)是个体不担心会受到周边不利因素的影响,能够真实表达自己想法、展现出不同行为的一种感知水平[33]。根据资源保存理论,变革型领导在工作中对员工的激励与关怀是员工重要的心理资源,个体拥有获取、保持、保护和培养有价值资源的本能[34],领导经常性鼓励员工,关心其个人生活,能够使上下级之间更加了解、信任彼此,让下属感受到充分的心理支持。当心理安全感较高时,员工会认为成功的越轨创新行为能够得到上级的肯定,确信实施挑战性行为在组织中是安全的,其关注点在于如何进行创新而不是畏惧风险[35],进而愿意在工作中持续学习、创新[36];当心理安全感较低时,员工会担心越轨创新行为不能达到预期效果,对后续需要承担的错误后果和人际风险产生排斥[37],拒绝打破规则进行创新,并且造成了自身心理资源的损耗,没有足够的心理资本支撑后续越轨创新行为的产生[38]。

对中国人而言,共同的价值目标是形成共同意志的基础,变革型领导对员工的愿景激励需要在纯粹的道德环境中立足,才能够有效形成员工的精神信仰,即上级的激励要与其自身德行匹配,才能将组织价值观正确传递给下属,使其产生领导者“说到做到”的心理安全感,因此兼具愿景激励和德行垂范的变革型领导能够让员工更有动力冲破规则为组织发展助力。基于此,本研究提出假设3。

H3:心理安全感在变革型领导与越轨创新行为之间起中介作用。

(四)上下级关系与心理安全感的链式中介作用

根据社会交换理论,当员工感知到来自组织的支持时,会在行为上做出积极的回应。上下级关系除了表现在员工与领导在工作中的经济交换、社会交换之外,在中国文化背景下还包含了上下级之间的情感交换,并且这样的交换关系是差序性的[39]。高质量的上下级关系意味着双方的物质交换和情感交换都会增加,与上级关系更好的员工能够获得更多上级给予的物质资源支持和心理情感支持,他们能够得到更多的机会和关注等,在组织中的地位也更高。下属能够感知到自己比他人拥有更多的优待,这样的差序对待能够使领导者的“圈内人”产生更高的心理安全感[40],较高的心理安全感则会使员工愿意进行主动变革[41]。变革型领导对下属进行个别关怀,能够与下级建立良好的关系,培养员工较高的心理安全感,使员工敢于挑战规则,承担失败的风险[42],进而在工作中“明变”,打破组织制度,产生越轨创新行为。

综上,可以认为变革型领导通过影响上级关系和心理安全感进而影响员工越轨创新行为。基于此,本研究提出假设4。

H4:上下级关系和心理安全感在变革型领导与员工越轨创新行为之间起链式中介作用。

(五)自我监控的调节作用

自我监控(Self-monitoring)是一种人格特质,是个体在不同的社会情境中对自身的行为进行调整以适应当下情境的倾向和能力[43]。中国社会顾及人情与关系,在这样的文化背景中员工的行为需要顾及周边情境,展示出高自我监控人格[44]。高自我监控者对人际交往有较高的敏感性,能够更快速地适应人际关系,管理自我情绪,更能根据别人的行为和表现来决定是否要产生越轨创新行为,因此,高自我监控的员工更容易表现出“守常”的特点。但是低自我监控者则更加关注自身的态度与价值观,对自身的行动与周围环境的适应性不太关注[45]。

自我监控特质常常与印象管理结合在一起研究。高自我监控者在意他人对自己的评价,他们会调整自身的表现,试图影响他人对自己的看法[46,47],因此他们显得更愿意选择积极策略来应对事件,对于那些可能给自己带来不利形象的策略运用会非常地小心和谨慎[48];而低水平的自我监控特质员工对周围的环境不够敏感,更容易在变革型领导的影响下坚持自己的想法,产生越轨创新行为。基于此,本研究提出假设5。

H5:自我监控负向调节变革型领导与员工越轨创新行为之间的关系。

在高水平自我监控特质的影响下,员工对上下级关系更加注重,会更加关注上级对待越轨创新的态度,由于上级对越轨创新行为持反对态度,高自我监控特质的员工不会打破与上级的良好关系,同时,越轨创新行为具有风险性,高自我监控员工会根据上级的态度和指示减少越轨创新行为的产生;而低水平自我监控特质的员工由于对周围的人际关系不够敏锐,更容易坚持自己的想法产生越轨创新行为。基于此,本研究提出假设6。

H6:自我监控负向调节上下级关系与员工越轨创新行为之间的关系。

高水平自我监控员工会根据周围的环境决定自身行为,在面对上级的反对与阻止后不仅不愿意继续实施越轨创新行为,较高的心理安全感也会成为他们的“保护伞”,使他们更愿意“安守现状”“明哲保身”;而低水平自我监控员工拥有较高的心理安全感后,会更愿意承担风险实施越轨创新行为。基于此,本研究提出假设7。

H7:自我监控负向调节心理安全感与员工越轨创新行为之间的关系。

综上,本文提出理论模型如图1所示。

图1 理论模型

三、研究设计

(一)研究工具

通过文献回顾发现,员工的年龄、性别、学历、工龄、职位等变量会对越轨创新产生一定的影响,因此本文将对这5个变量进行控制。

变革型领导选用李超平和时勘(2005)编制的量表,包括“廉洁奉公,不图私利”等26个题项。Cronbach’α值为0.911[17]。

越轨创新行为选用Criscuolo等(2014)开发的量表,包括“我喜欢在所从事的主要工作之外思考一些新的创意”等5个题项。Cronbach’α值为0.846[8]。

心理安全感选用国内学者李宁和严进(2007)开发的单维度量表,包括“我可以随意表现自我”等5个题项。Cronbach’α值为0.801[49]。

上下级关系选用Chen等(2009)编制的量表,包括“我的上司经常和我分享关于工作和生活的想法、观点、感受”等12个题项。Cronbach’α值为0.887[50]。

自我监控采用Lennox和Wolfe(1984)开发的量表,包括“在社交场合,如果我觉得有需要,我能够调整自己的行为”等12个题项。Cronbach’α值为0.869[51]。

(二)研究对象与过程

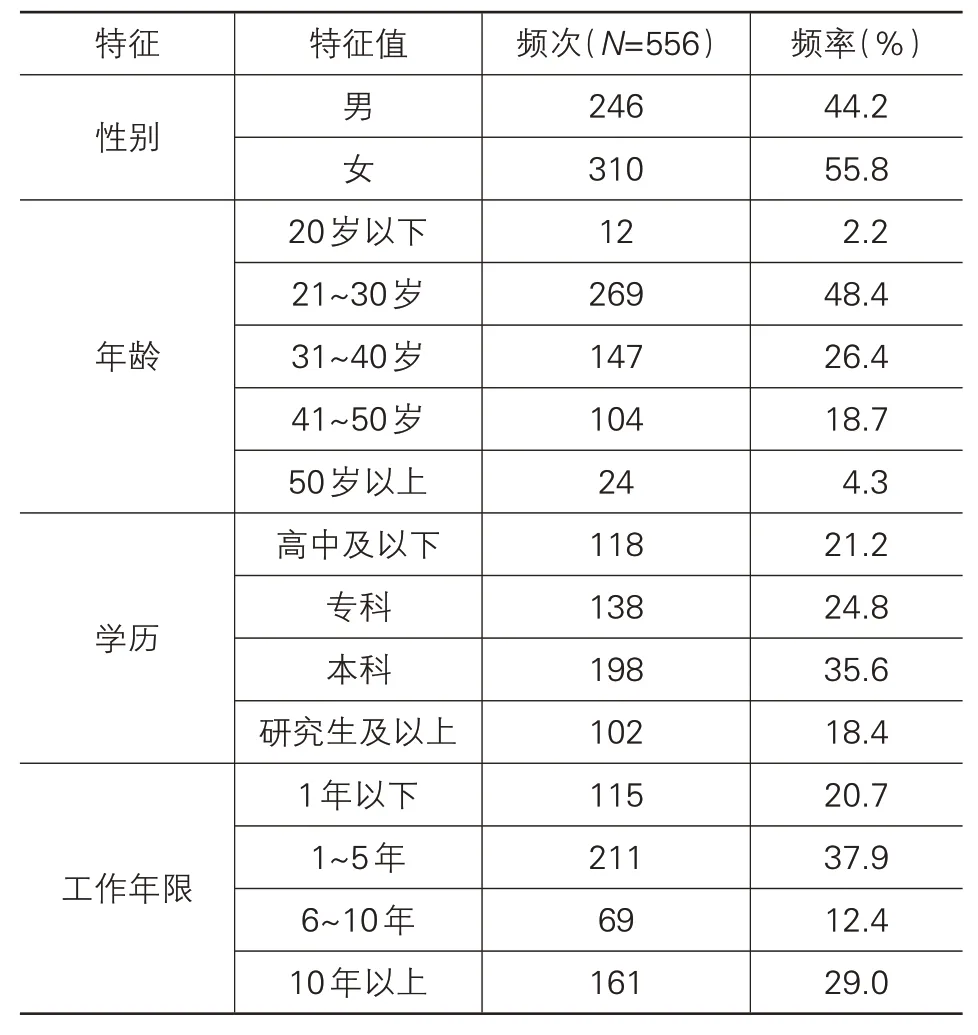

数据收集主要采用“滚雪球”式的线上收集方式。为保证样本数据的可靠性,首先向企业负责人介绍了此次调研的研究目的、样本要求和问卷内容,然后将问卷以电子链接的形式发送给调研对象。由于问卷涉及领导评价,本研究在问卷说明处表明完全匿名处理。同时,为了尽可能避免共同方法偏差对研究结果的影响,本研究的问卷调研分两次进行:2021年7月回收303份,剔除填写不认真等不合格问卷后,得到有效问卷257份;2021年9月回收356份,剔除不合格问卷后,得到有效问卷299份。最终,本研究基于556份有效问卷(有效回收率为84.4%)进行实证分析。

研究样本分布在陕西、山西、天津、北京、山东、浙江、江苏等省市,涉及教育、房地产、金融、制造业、信息技术等行业的企业员工。样本基本信息见表1所列:被调查者中女性较多,占55.8%;涉及调研对象较为年轻,21~30岁占48.4%;大多具有本科及以上学历;工作年限在1~5年居多;普通员工占比较大,为48%;大多与现直属上级共事时间达三年以上,占51.3%。

表1 样本基本信息

续表1

四、数据分析与结果

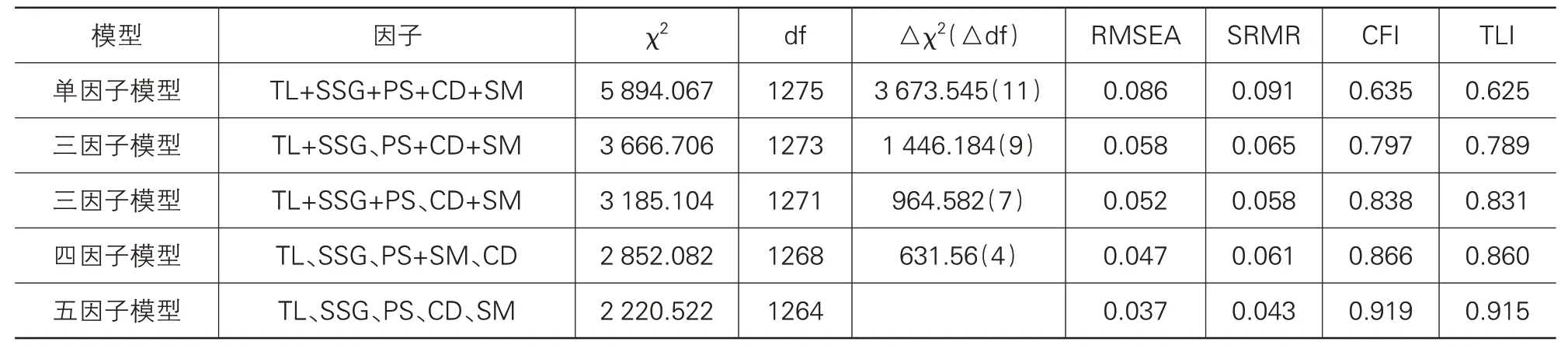

(一)验证性因子分子

为了检验5个主要变量的区分效度,本研究对变革型领导、上下级关系、心理安全感、越轨创新行为和自我监控使用AMOS23.0进行验证性因子分析。由表2验证结果可知,与其他因子模型相比,五因子模型拟合效果最佳,证明本研究5个变量的测量具有较好的区分效度。

表2 验证性因子分析结果

(二)共同方法偏差检验

为避免共同方法偏差对研究带来的影响,在量表的设置中,通过颠倒题项、设置反向题,并采用多时点—多来源的数据收集方式收集问卷,运用Harman单因子分析法对数据进行检验,结果显示,第一个因子的累计占比率为31.1%,低于40%的临界值,且总方差为73.3%,第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%。根据Podsakoff等(2003)[52]提出的非可测潜在因子法进一步检验,该方法是把共同方法偏差作为潜在变量纳入结构方程模型,即在五因子模型中加入共同方法因子,根据拟合程度的变化量确定共同方法偏差的大小。温忠麟等(2004)[53]学者认为,RMSEA、CFI、TLI等指标的变化不超过0.03,就可以认定同源方差并不严重[32]。数据结果显示:RMSEA、CFI、TLI变 化 值(ΔRMSEA=0.020,ΔCFI=0.026,ΔTLI=0.022)不超过0.03,其模型拟合指数改善程度不大,说明并不优于五因子模型。因此,本研究并不存在严重的共同方法偏差。

(三)描述性统计分析与相关性分析

各个变量的描述性统计分析和相关性分析结果见表3所列。结果显示:变革型领导分别与上下级关系(β=0.640,p<0.001)、心理安全感(β=0.616,p<0.001)、越轨创新行为(β=0.563,p<0.001)和自我监控(β=0.444,p<0.001)正相关;上下级关系与心理安全感(β=0.666,p<0.001)、越轨创新行为(β=0.732,p<0.001)、自我监控(β=0.468,p<0.001)正相关;心理安全感与越轨创新行为(β=0.677,p<0.001)、自我监控(β=0.457,p<0.001)正相关;越轨创新行为与自我监控正相关(β=0.571,p<0.001)。这为本研究的相关假设提供了初步支持。

表3 变量的标准差、均值和相关系数

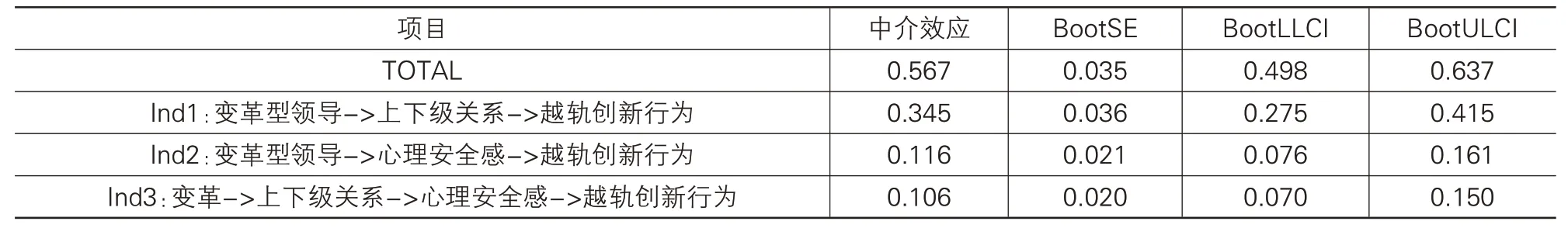

(四)中介效应检验

本文首先采用层次回归法,对主效应和中介效应进行检验。由表4模型2可知,在控制了人口统计学变量后,变革型领导对越轨创新行为具有显著正向影响(β=0.546,p<0.001),H1得到支持。在模型2的基础上分别加入中介变量上下级关系和心理安全感,变革型领导对越轨创新行为的影响系数由0.546(p<0.001)降为0.138(p<0.01)和0.239(p<0.001),说明上下级关系与心理安全感均在其中产生间接效应。为进一步验证中介关系,运用SPSS插件Process置信区间宏程序进行进一步检验,结果见表5所列。由表5可知:上下级关系在其中的中介效应值为0.345,95%置信区间为[0.275,0.415],不包含0,H2得到支持;心理安全感在其中的中介效应值为0.116,95%置信区间为[0.076,0.161],不包含0,H3得到支持;上下级关系与心理安全感的链式中介效应值为0.106,95%置信区间为[0.070,0.150],不包含0,说明上下级关系和心理安全感在变革型领导与越轨创新行为之间产生链式中介作用,H4得到支持。

表4 层次回归检验结果

表5 PROCESS分析中介效应结果

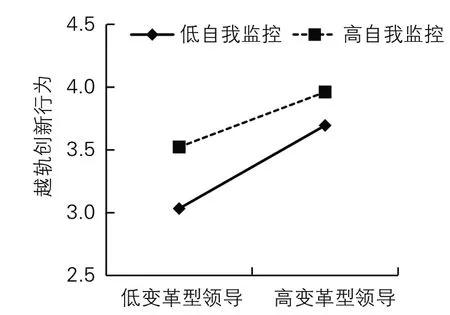

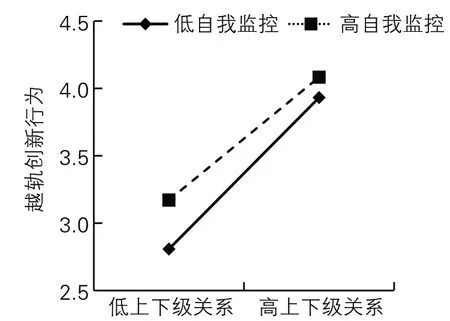

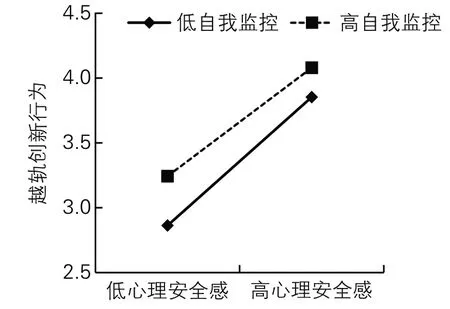

(五)自我监控的调节效应检验

由表4中的模型6可知,变革型领导与自我监控的交互项(β=-0.122,p<0.01)显著影响越轨创新行为,因此自我监控负向调节变革型领导与越轨创新行为之间的关系,H5得到支持。同理,上下级关系与自我监控的交互项(β=-0.112,p<0.001)、心理安全感与自我监控的交互项(β=-0.076,p<0.05)对越轨创新行为产生了负向影响,H6、H7得到支持。自我监控的调节效应检验结果如图2—图4所示。

图2 自我监控对变革型领导与越轨创新行为之间关系的调节效应

图3 自我监控对上下级关系与越轨创新行为之间关系的调节效应

图4 自我监控对心理安全感与越轨创新行为之间关系的调节效应

五、研究结论与未来展望

(一)研究结论

本文通过实证研究得出以下结论:变革型领导正向影响越轨创新行为,员工在变革型领导的价值观塑造过程中,更容易产生促进组织变革的越轨创新行为;上下级关系与心理安全感在变革型领导与越轨创新行为之间起双重中介作用,并且两者共同发挥链式中介作用,即变革型领导在加强上下级关系后,对心理安全感产生影响,进而激发越轨创新行为;自我监控在变革型领导与越轨创新行为、上下级关系与越轨创新行为、心理安全感与越轨创新行为之间发挥负向调节作用。这一结果解释了前文提出的悖论:“守常”与“明变”之所以都存在于中国管理情境中,是由于其出发点不同。“明变”的变通性存在于差序性的上下级关系和道德系统里,员工在高质量上下级关系所给予的心理安全感中勇于越轨创新,为员工的自主变革提供了可能性;“守常”的稳定性体现在高权力距离下的员工为了自身发展的个人特质中,具备高自我监控特质的员工会较少地违反上级和组织的规定,因此会对越轨创新行为产生抑制作用。

(二)理论意义

已有研究表明,非伦理领导[54]、包容性领导[55]等分别会抑制和促进员工越轨创新行为的产生,组织内部的组织创新氛围对越轨创新行为产生正向影响[56],且任务冲突视角探讨的变革型领导对员工越轨创新行为的影响已得到验证[57]。本文以中国管理情境为研究背景,证实了变革型领导对越轨创新行为的正向影响关系,采用双中介和链式中介三条路径探讨其中的作用,验证了上下级关系和心理安全感在变革型领导与越轨创新行为之间的作用机制。以往研究基于研究冲突理论和紧张理论证实了变革型领导与越轨创新行为之间的关系以及任务冲突的中介作用,体现了员工为证明自己而“必须做”越轨创新行为的信念感。本文以社会交换理论和资源保存理论为基础,集中探讨领导者在日常工作环境中对员工的影响,让员工在工作场所中产生为了组织发展“可以做”越轨创新行为的责任感。

本文从中国文化情境角度解释了变革型领导对员工越轨创新行为的正向影响,进而对组织发展的“变”所产生的促进作用,也证实了自我监控人格在其中的边界条件,即对“变”产生抑制作用。这里需要说明,自我监控人格是由印象管理动机所造成的“守常”,而不是因遵守发展规律和创新规律而出现的正确“守常”思想。

已有研究证实了组织内个人—组织匹配[56]、未来关注[58]、差错反感文化[59]等作为越轨创新行为产生的边界条件。本研究证实了自我监控个体特质对变革型领导与越轨创新行为之间的关系所产生的影响,拓展了变革型领导对员工越轨创新行为影响的边界条件。

(三)实践启示

变革型领导应充分发挥德行垂范的影响,对员工进行正向引导,提高越轨创新行为的有效性,从而提升组织效益。组织内部要注重变革型领导的培养与选拔,使领导者提高自己的德行表率作用,具备与组织发展一致的目标和价值观,同时能够将其传递给下属,对员工进行个性化的关怀,根据每个员工的不同特征进行关照,提升个人魅力等。

领导与下属建立良好的上下级关系,一方面,能够充分给予员工足够的工作资源,促使员工有更强的工作参与感,产生更多的创新想法,由此使员工在工作中产生的心理安全感,员工拥有足够的心理资源,会更加愿意尝试高风险的越轨创新行为,促进组织的变革与发展;另一方面,管理者应当注意避免高质量上下级关系使员工产生的偏私想法,运用“守常”“明变”的管理思想引导员工遵守变革的正确规律,进行建设性的越轨创新行为,在“明变”后实行正确的创新与变革活动。

在中国传统文化的影响下,政治文化与人情关系渗透在工作场所中,自我监控特质的作用表现得更为明显[60],员工会判断在既定的情境下哪种行为更为合适。高自我监控员工对人际关系有较强的敏感性,当创新想法受到制度和上级的阻碍时,会选择遵守制度,听从上级命令,另一方面这也有可能会抑制创新行为的产生。

越轨创新行为是一种特殊的创新形式,是员工将越轨作为实践手段的创新行为。越轨创新作为员工的一种攻坚式探索,能够助力企业在空白领域取得开创性优势,在企业的产品创新、流程创新和管理创新等方面都有重要意义[61]。领导者应当在“守常”“明变”的思想指导下对员工的越轨创新行为进行合理规范,因与上级关系较好的员工具有更高的心理安全感进行越轨创新,其行为结果的好坏是未知的。一方面,通过“守常”的指引对具有积极“明变”思想员工的越轨创新行为进行正确引导,使之符合创新规律;另一方面,领导者要鼓励过分“守常”的员工明确“变”的重要性,在遵守规律的同时积极变革创新。

(四)研究不足与未来展望

首先,本研究主要采用线上问卷收集的方式,未来可以采用线上线下相结合的方式,扩大样本数量,提高数据的代表性;其次,本研究从外部关系和内在心理两个角度对变革型领导与越轨创新行为之间的产生机制进行了研究,未来关于越轨创新行为的探究,可以从其他不同的角度进行。

不同性质单位的经营管理有较大的差别,本研究的调查样本没有对调查对象的单位性质进行限制,并没有研究不同性质单位内变革型领导对越轨创新行为的影响。中国传统的政治文化、人情关系对国企的影响相对于民企更大[62],在内部管理中有更明显的体制性特征,员工对于越轨创新的行为产生会更具特色,未来可以针对国有企业的员工进行越轨创新行为的研究与探讨。

本文从领导与员工的交互关系角度探究了变革型领导与越轨创新行为之间的影响机制,目前已有研究都是从员工感知到组织中的包容氛围或员工个人的证明目标导向作为影响机制,对越轨创新行为的产生进行探究,未来可以探讨组织内部的团队成员关系是否会对员工的越轨创新行为产生影响。