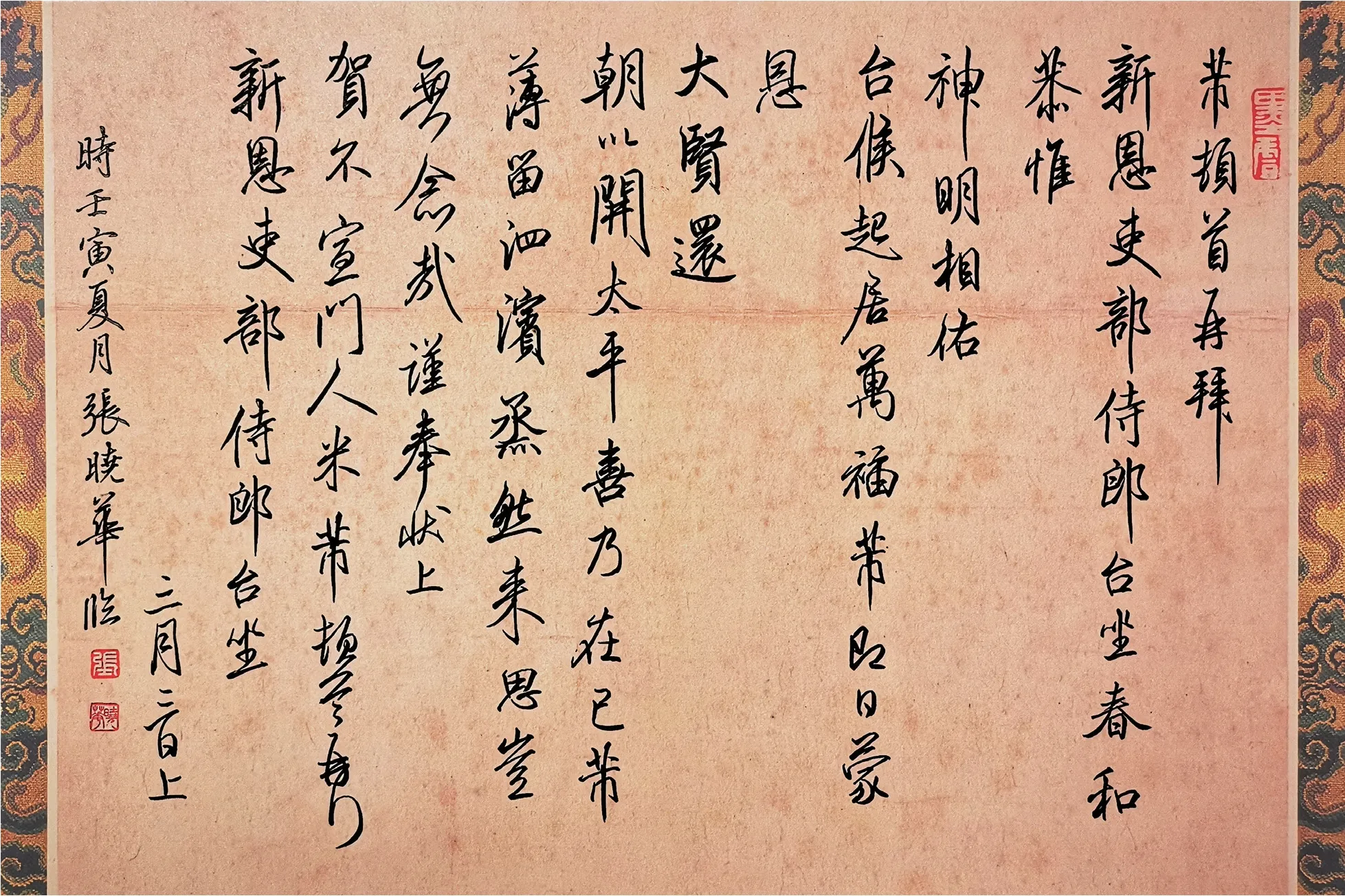

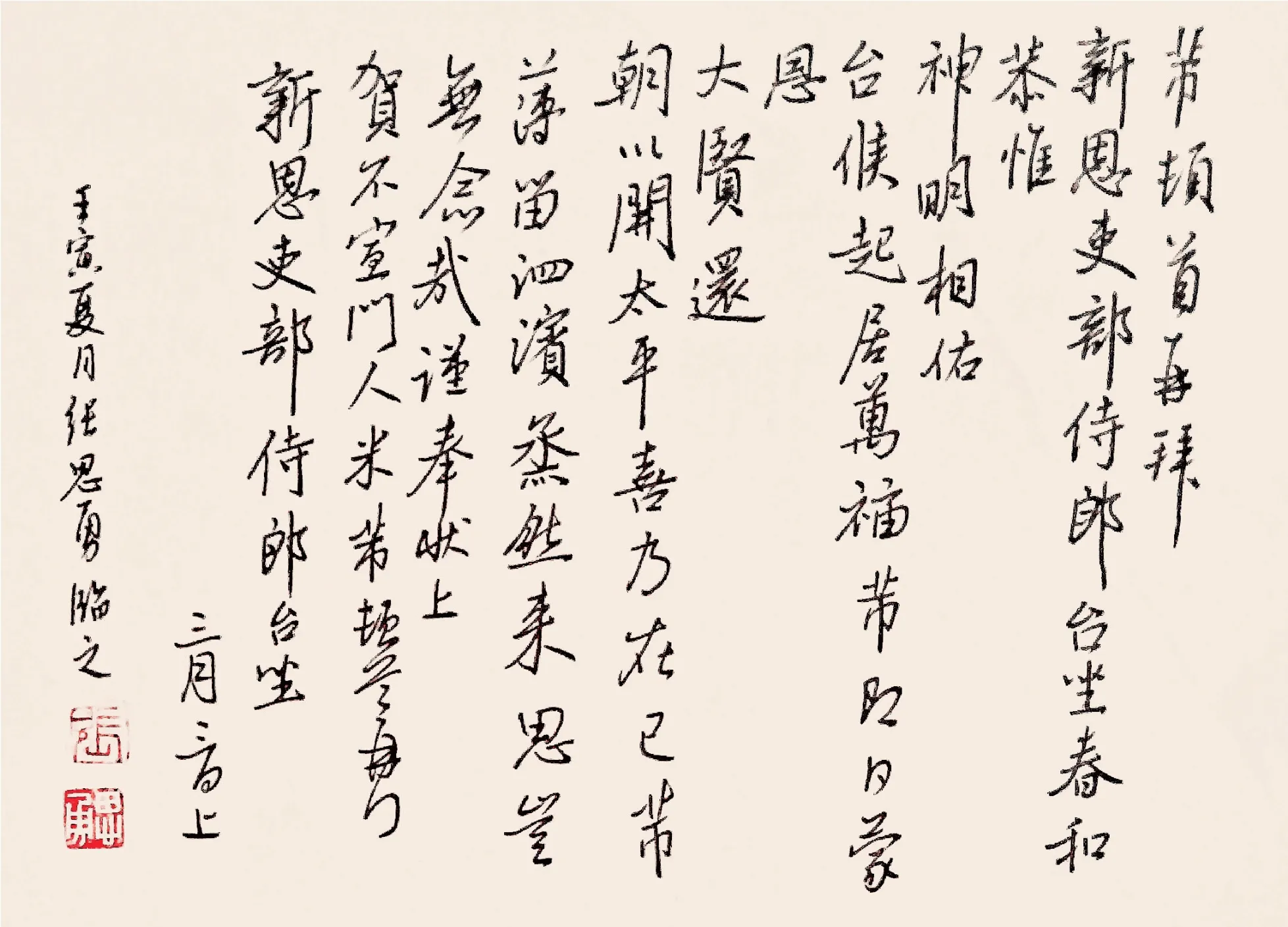

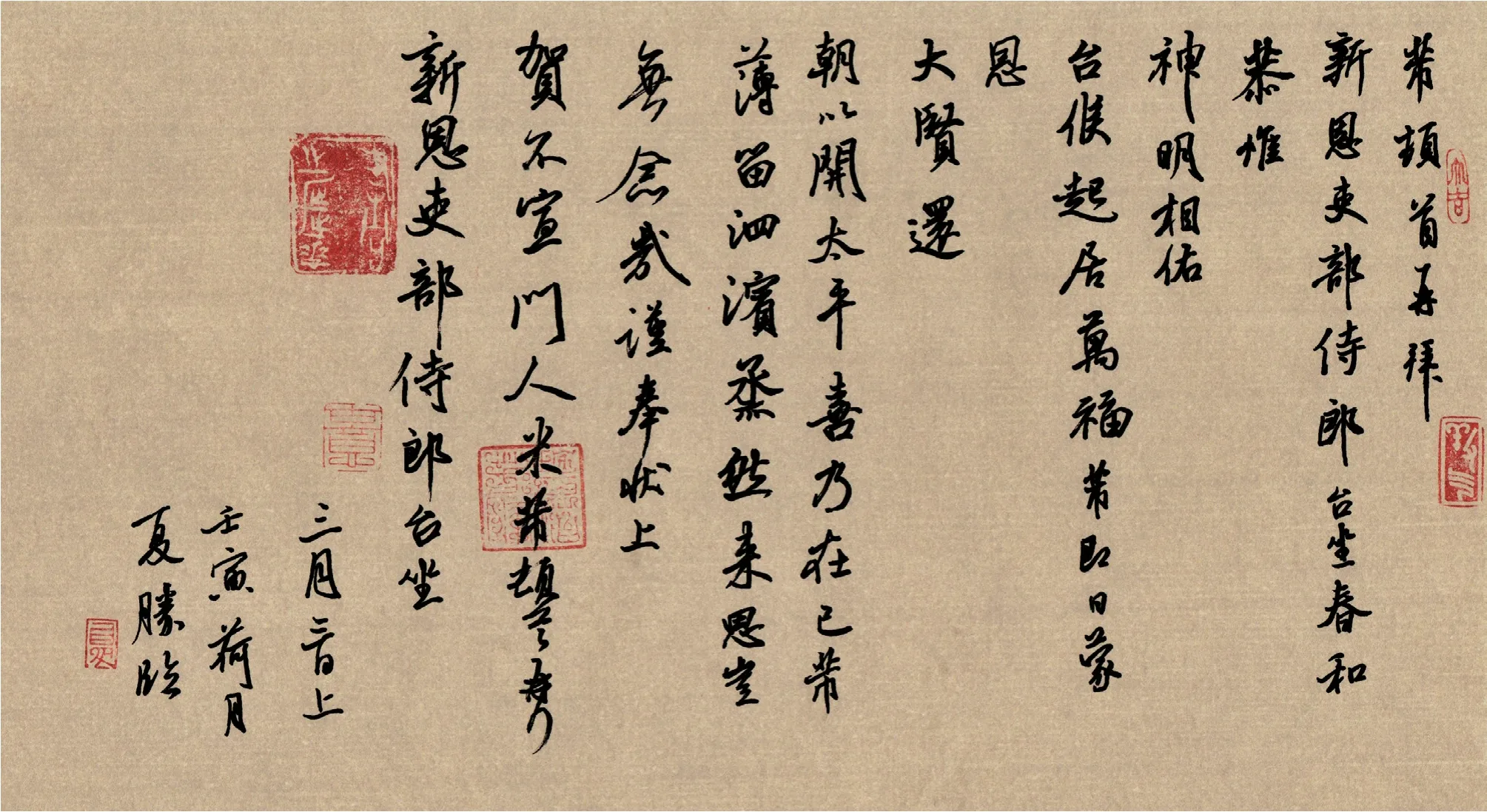

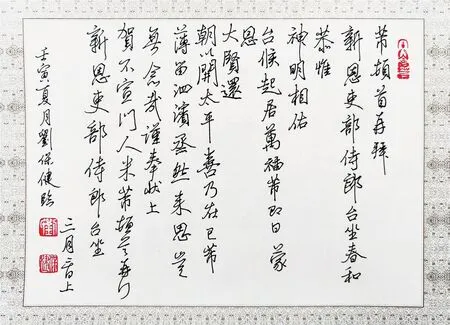

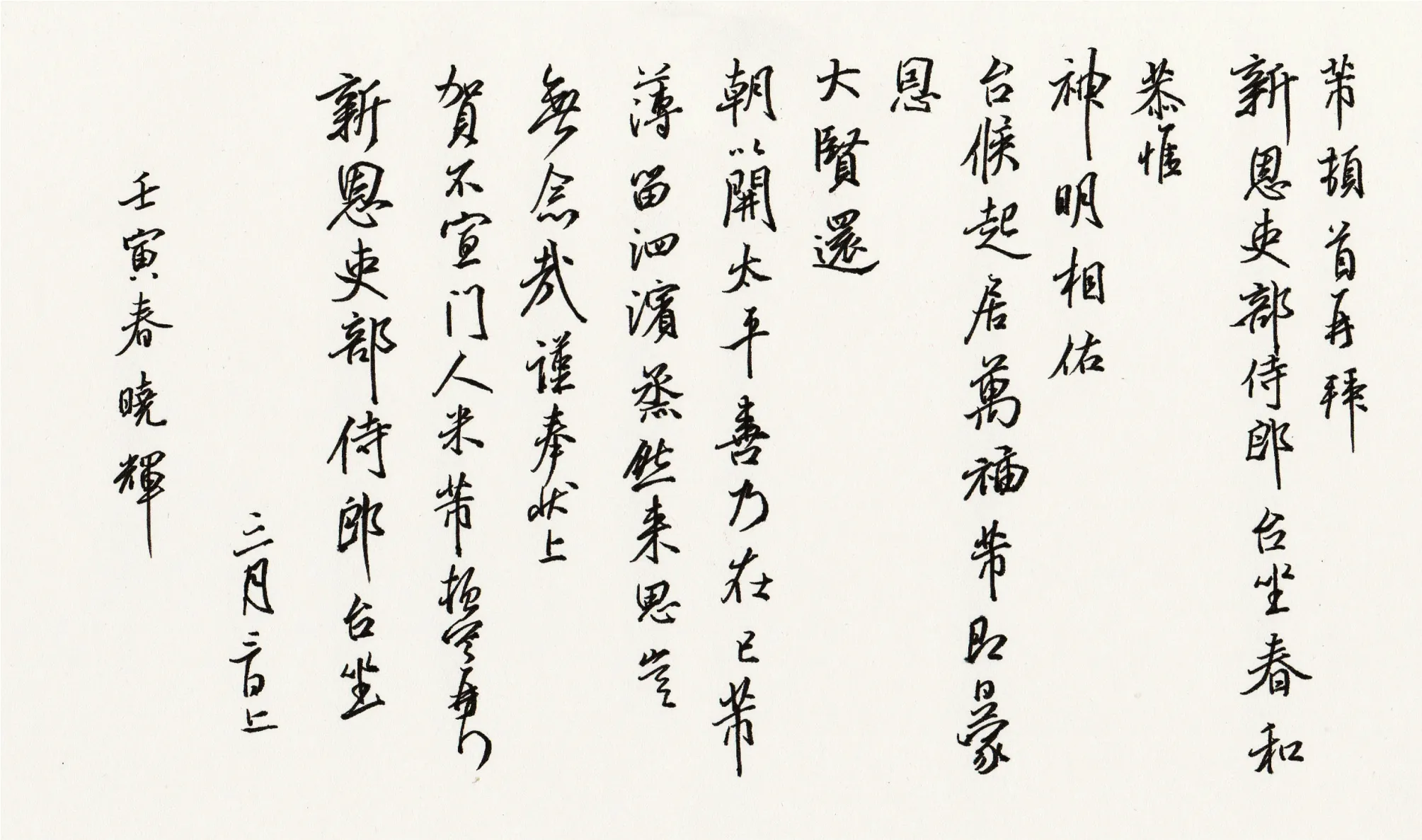

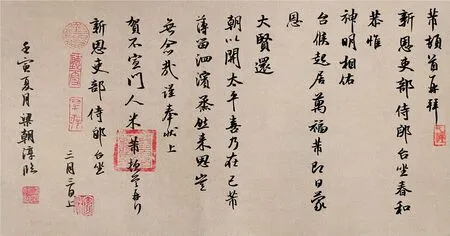

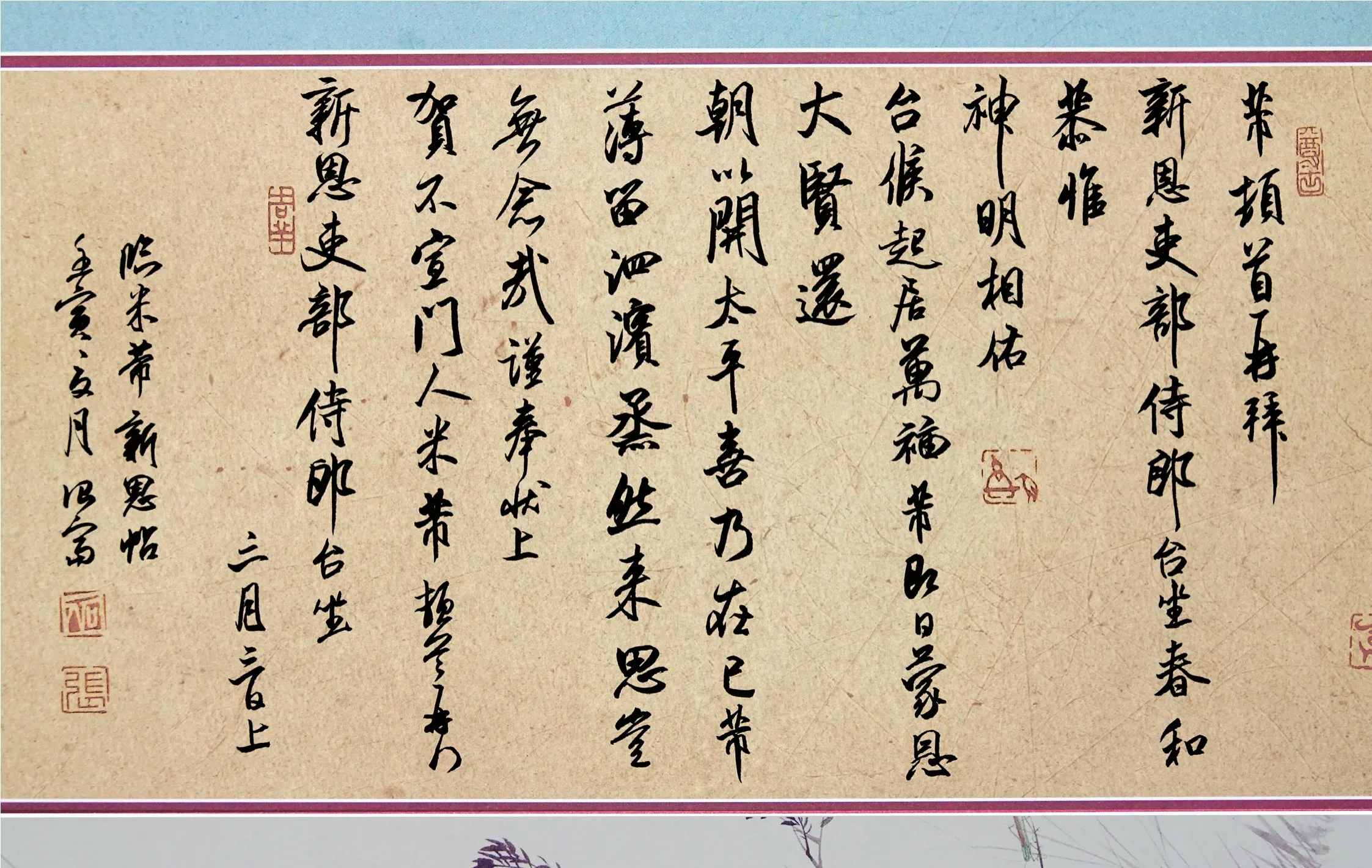

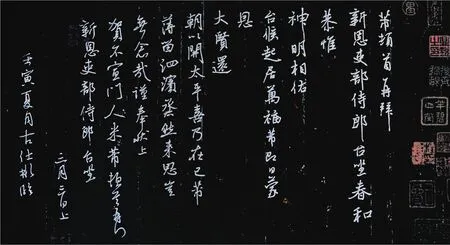

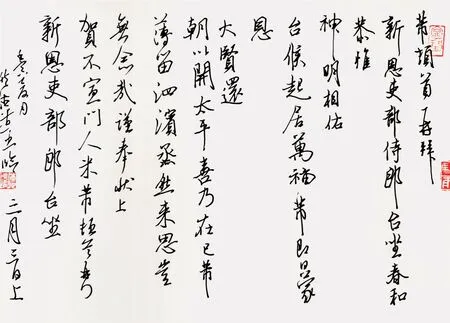

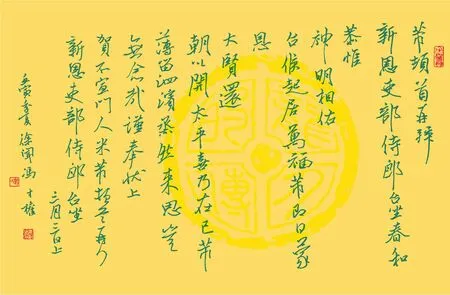

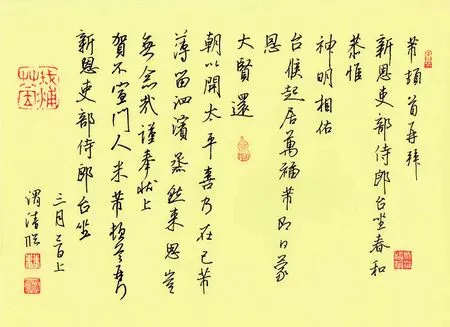

2022年10月(357期)竞临:米芾《粮院帖》

2022-08-30胡奕,丁国东,陈亚东等

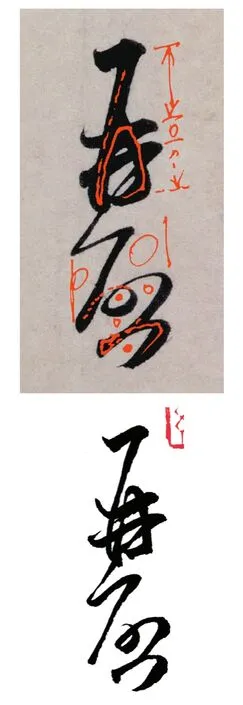

米芾(1051—1107),初名黻,字元章,时人号“海岳外史、襄阳漫仕”,自号“鹿门居士”。北宋著名书画家、鉴定家、收藏家。襄阳(今属湖北)人,后迁居丹徒(今江苏镇江)。曾任校书郎、书画学博士、礼部员外郎,故人称“米南宫”。米芾天资高迈、人物萧散、好洁成癖,世号“米颠”。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,且精于鉴别,长于临摹古人书法,达到乱真程度,书画自成一家。苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄并称“宋四家”。

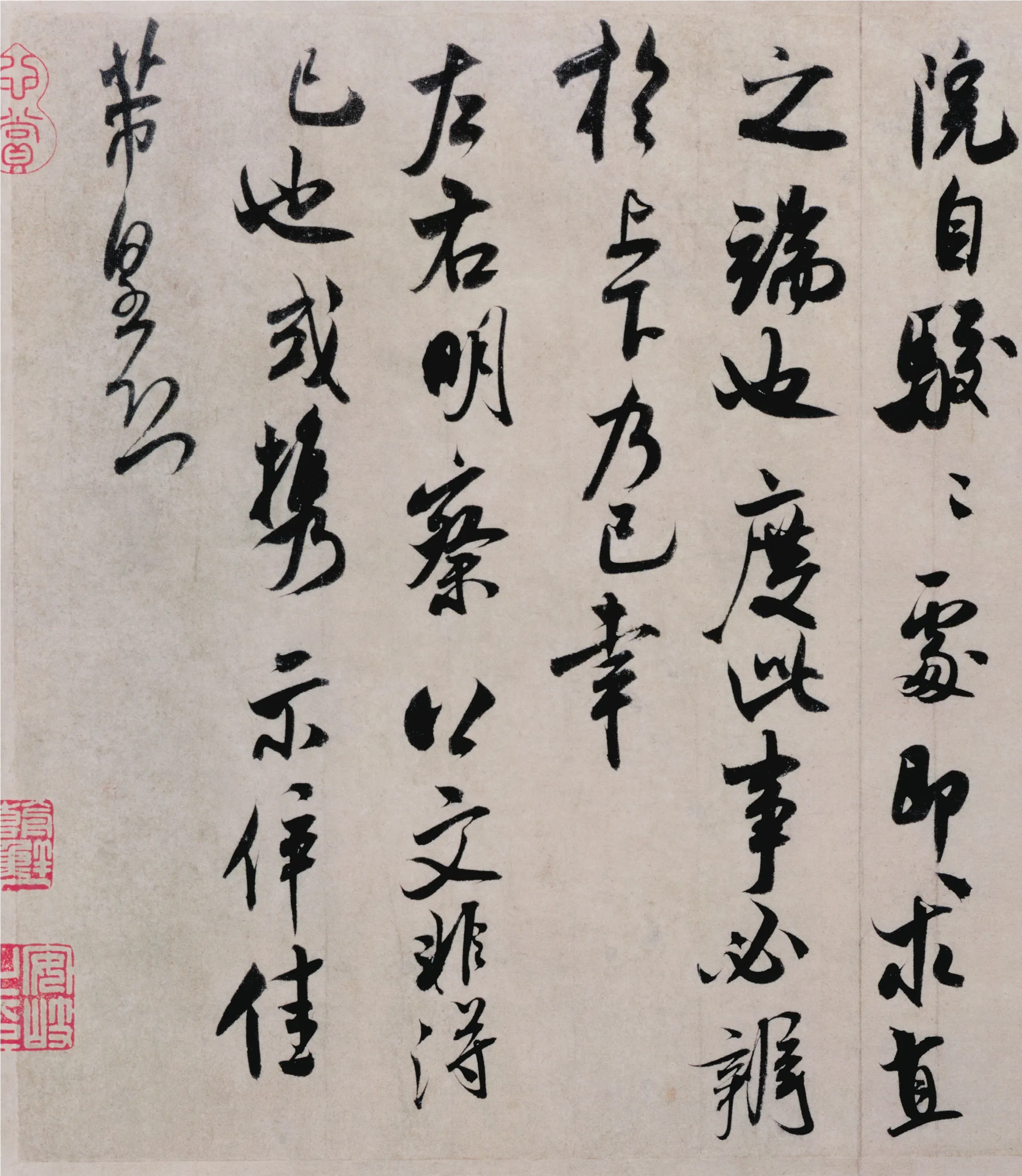

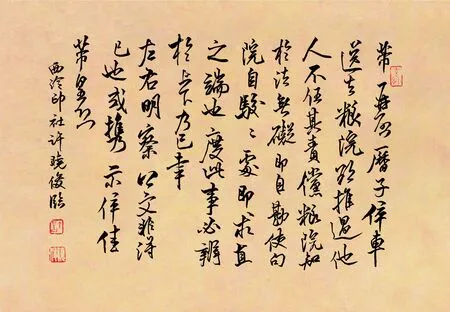

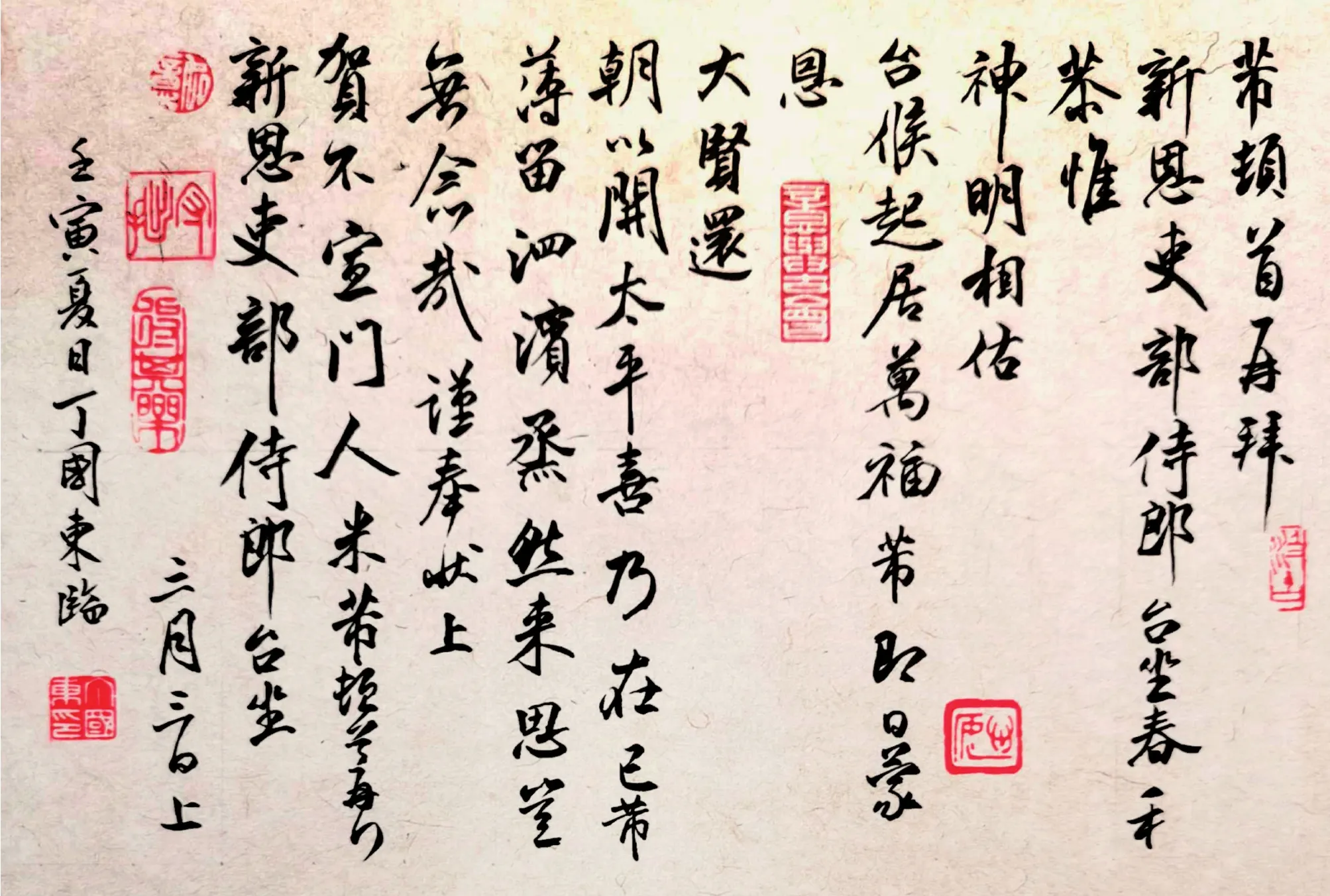

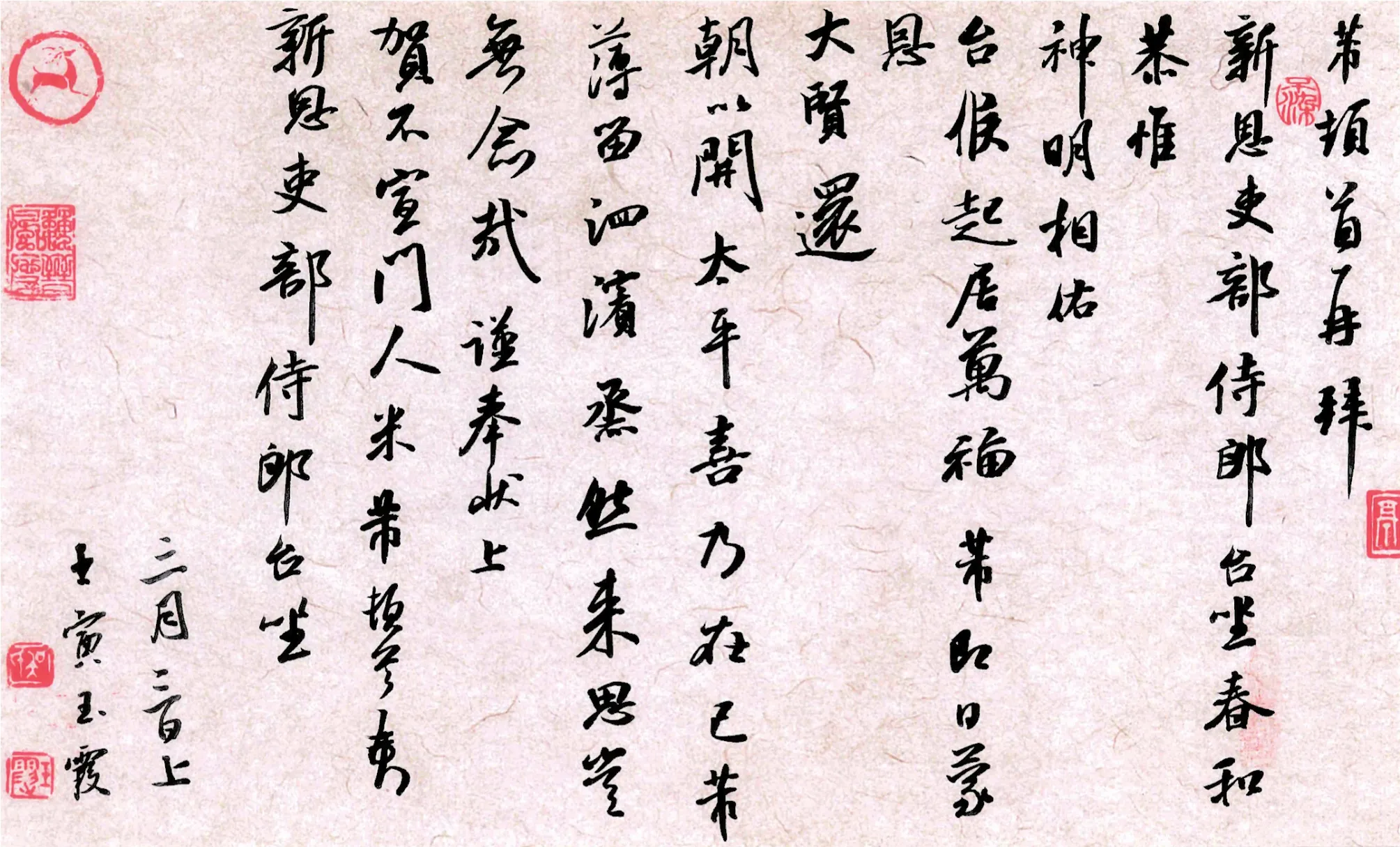

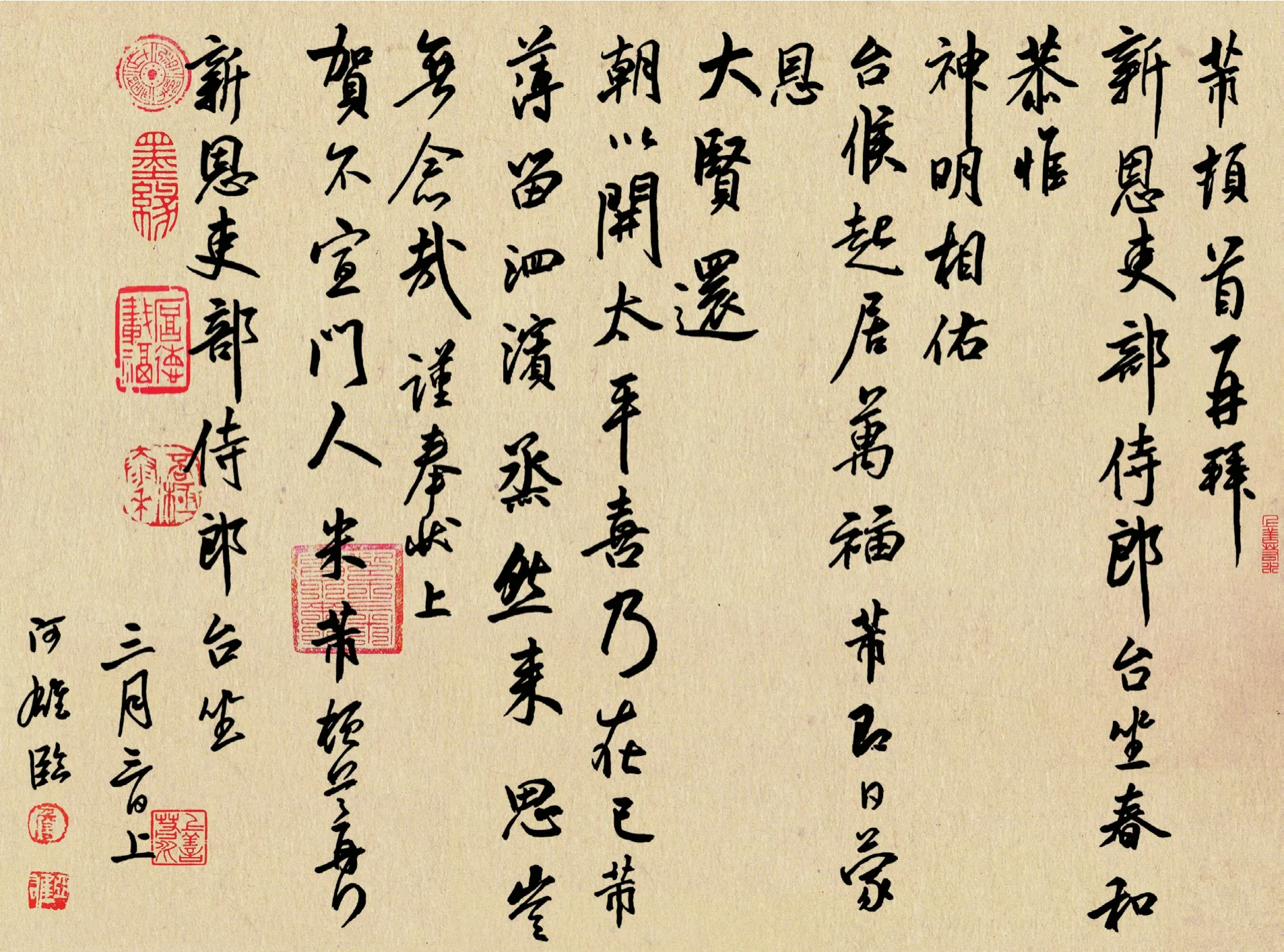

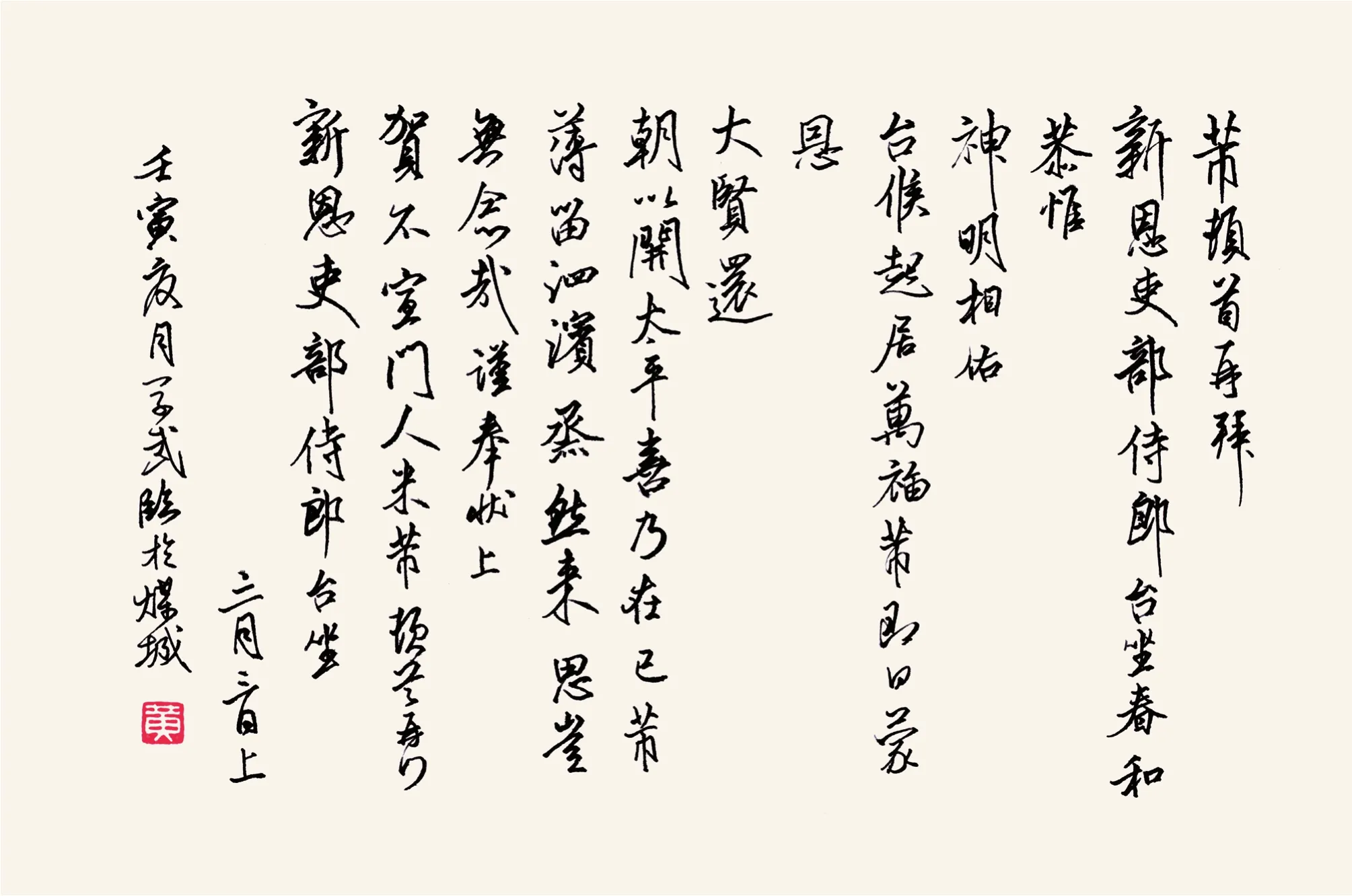

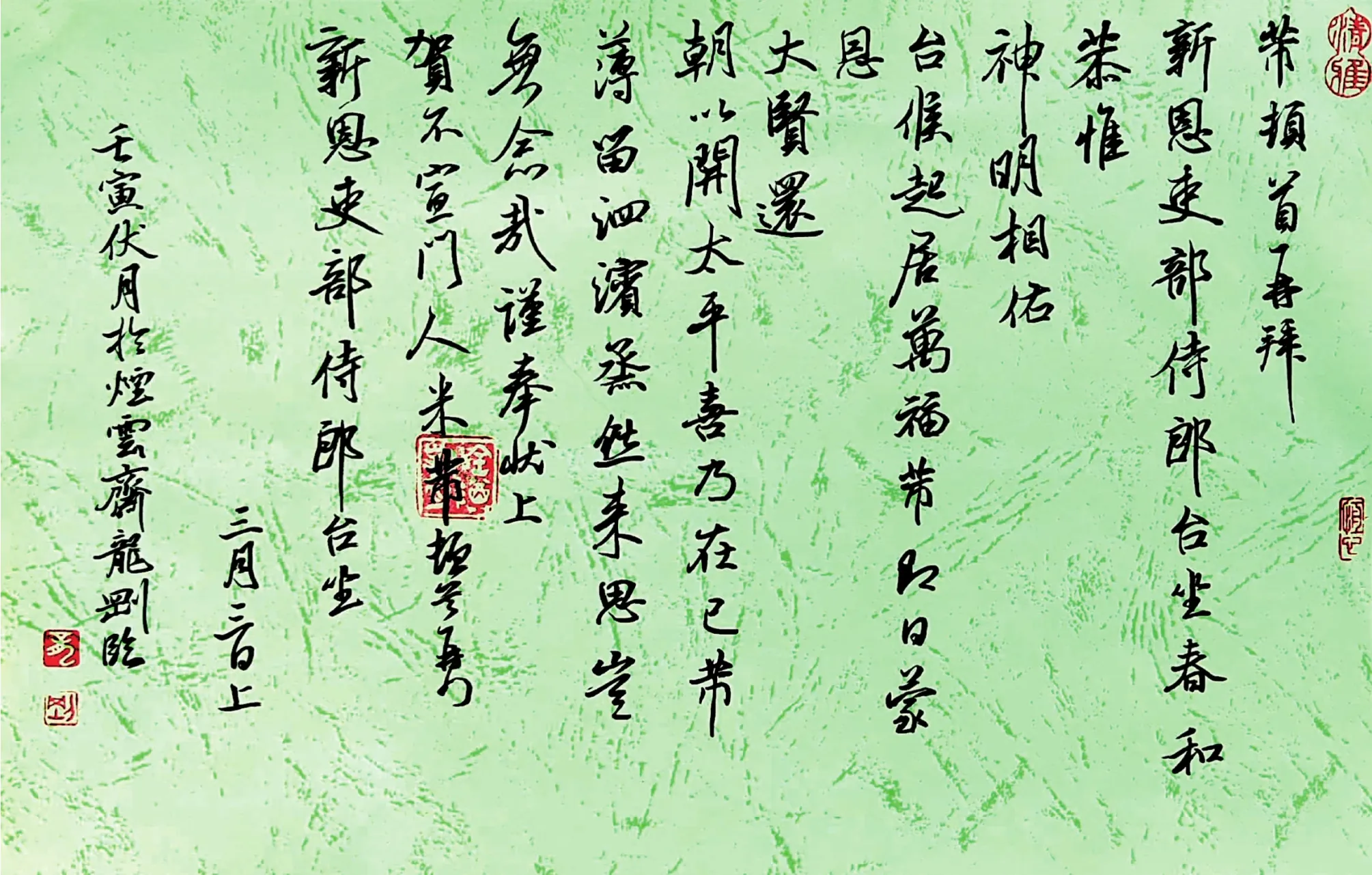

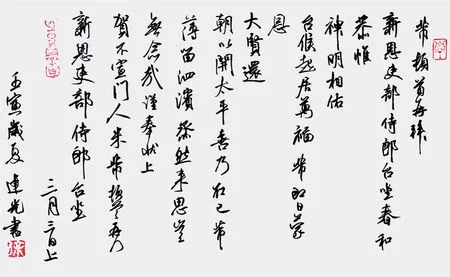

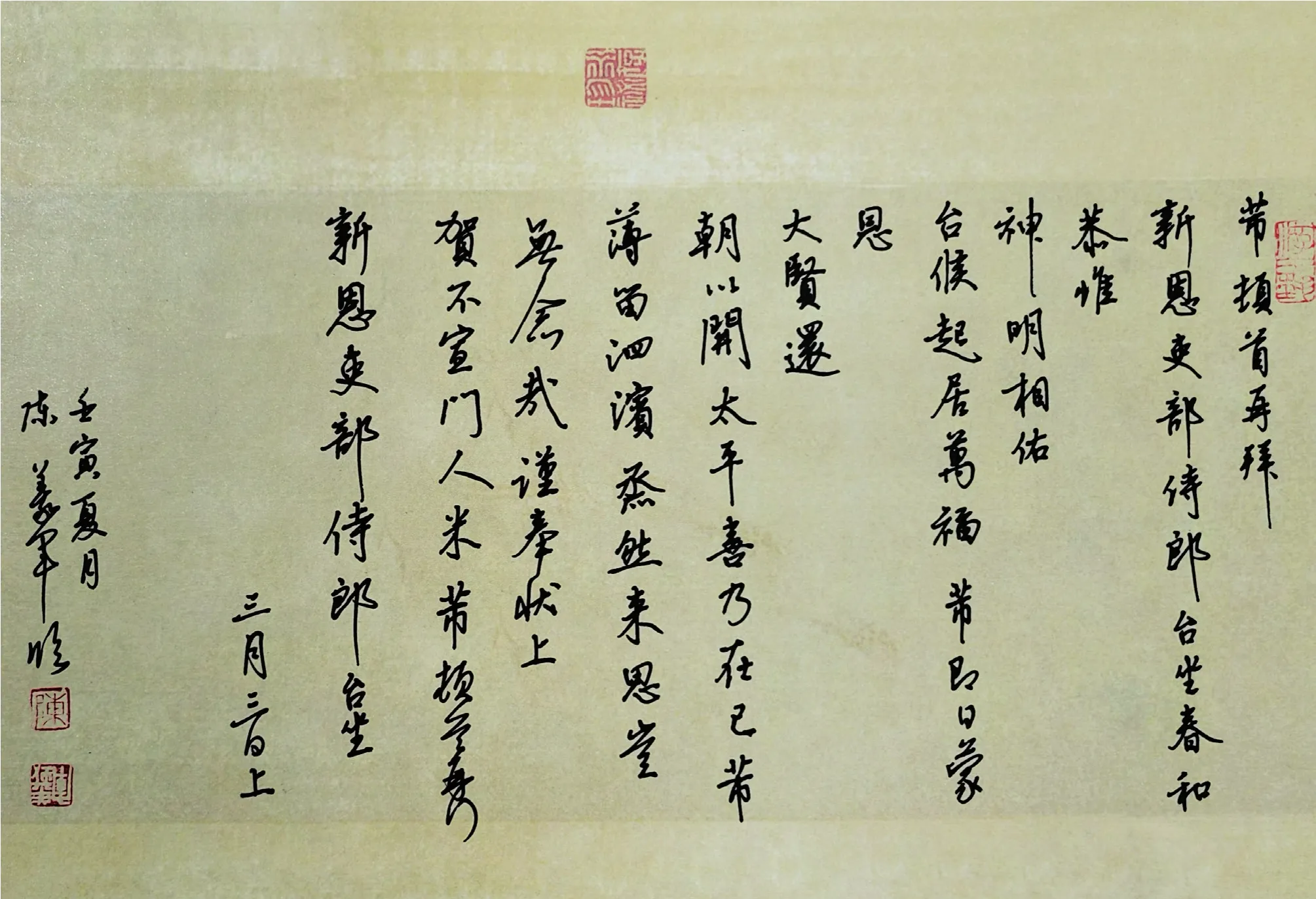

《粮院帖》,又称《历子帖》。纸本。纵25.6厘米,横37.2厘米。清宫旧藏《米芾诗牍册》之一。今藏北京故宫博物院。此帖笔力骄纵雄肆,挥洒自由,是米芾在发运司勾当公事蔡河拨发时所写,谈与粮院交涉事,时在建中靖国元年(1101年)。《装余偶记》《墨缘汇观》《石渠宝笈续编》著录,刻入《三希堂法帖》。

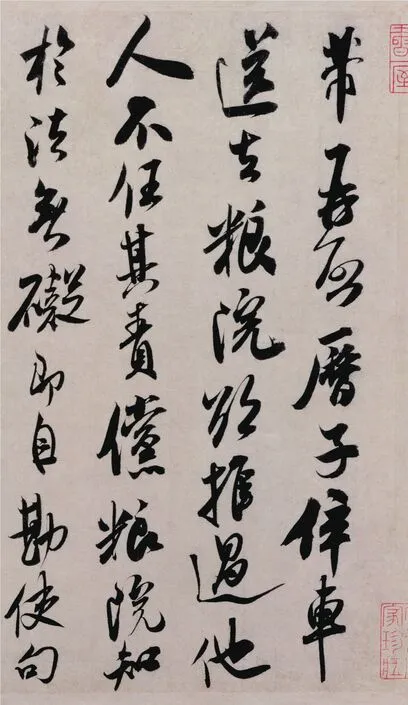

释文:

芾再启历子倅车 送去粮院欲推过他 人不任其责傥粮院知 于法无碍即自勘使句 院自驳驳处即求直 之端也度此事必辨 于上下乃已幸 左右明察公文非得 已也或携示倅佳 芾皇恐

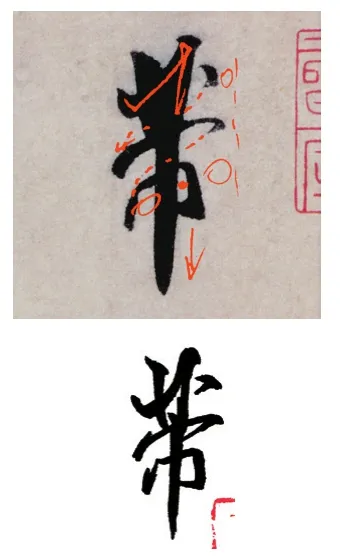

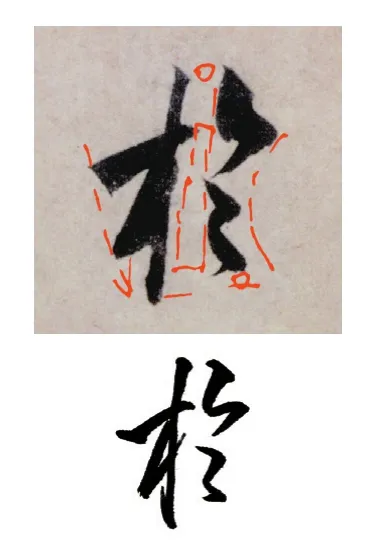

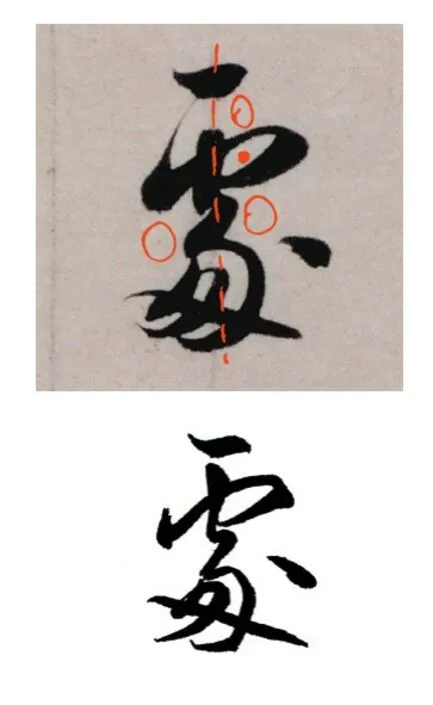

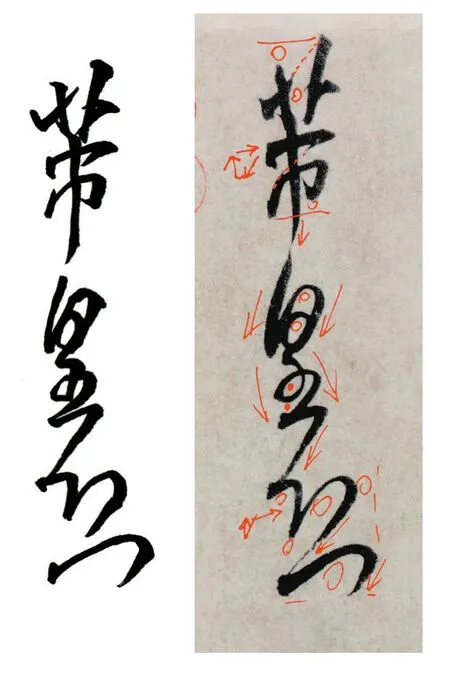

芾:上两竖上开下合,用笔粗重,先竖后横,左横上挑,右横下带。中横呈俯势,左重右轻,收笔下带,左短竖细而向左下略斜,横折钩细巧轻便,呈上合下开之势,中竖粗壮有力,居中不偏。

再:上疏下密,上收下放。首横短平粗壮,收笔实连下带写左竖,取斜势,横短竖长,收笔上带写横折钩,横画非常短,并列在竖画之中,竖钩向右下斜,出钩向左平拖后再上挑,补足下部空疏。两横上仰下俯,上平下斜、省减中竖。

启:草法用两笔写成,起笔承上字横画收笔细丝,横细折略粗,收笔迂回向右上,牵丝环绕再向左下折笔,粗细交替,最后横折较粗重,四个斜向线条有长短、曲直、角度的变化。

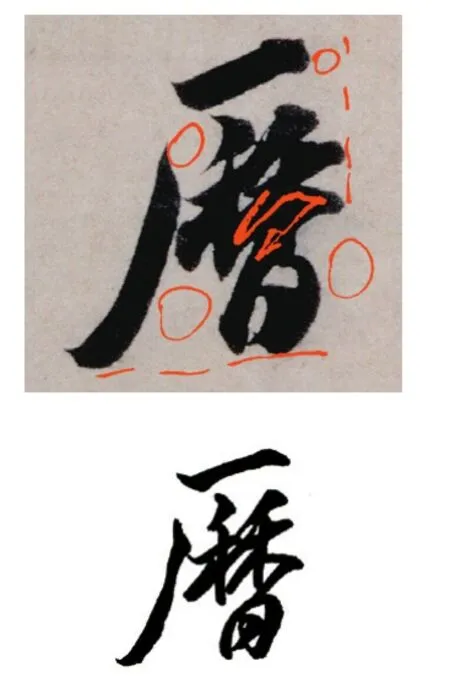

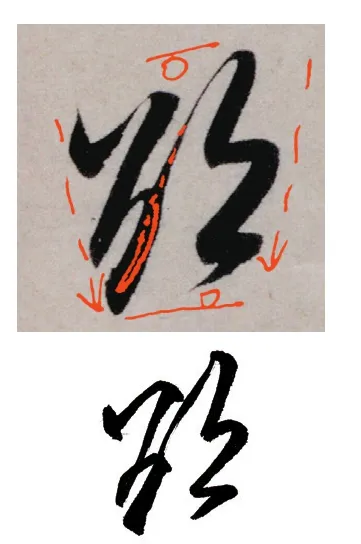

历:横、撇两笔相离,横直撇曲,两“禾”部左收右放,第一个“禾”的撇短横细,竖画上细下粗,撇捺改写为撇提;第二个“禾”的首撇长直,横长斜,而竖直,下部撇粗捺直,收笔回锋下带写“日”部,竖斜横折有弧度,重心偏向左下。

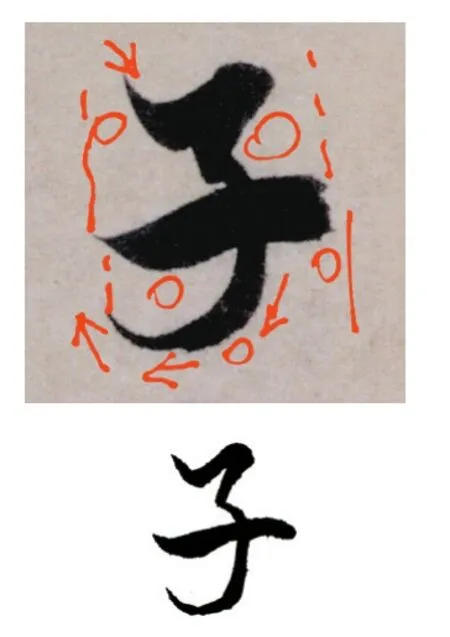

子:横画露锋切入,弧行转向,横粗折细,弯钩细而弧形,出钩向左上,横画另起笔,尖起平铺,渐行渐重,顿势收笔。横撇与弯钩连笔,上重下轻,对比明显。

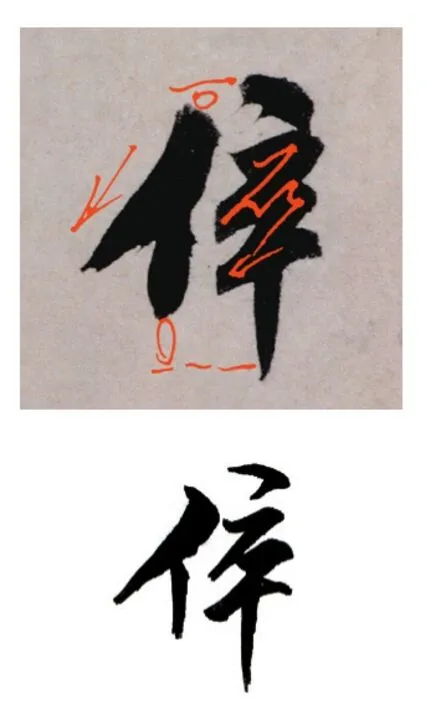

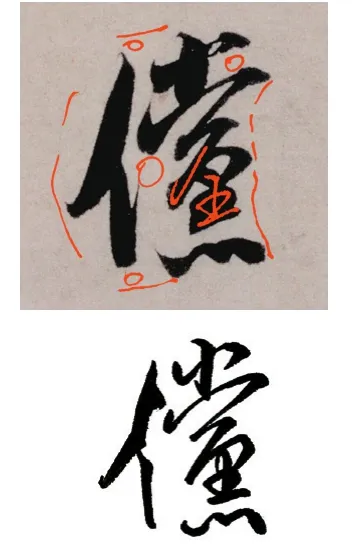

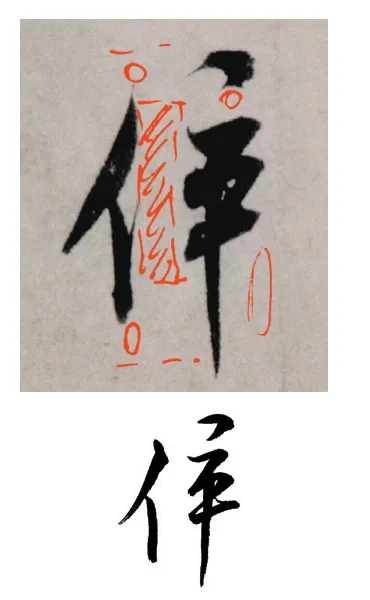

倅:左收右放,左重右轻。撇画粗重左放,竖画短,与撇相接居中。右部纵长,点斜而长,横画短平,收笔下带,撇点连写,两个撇点似一个横折,下横稍斜,长竖用悬针,左短右长。

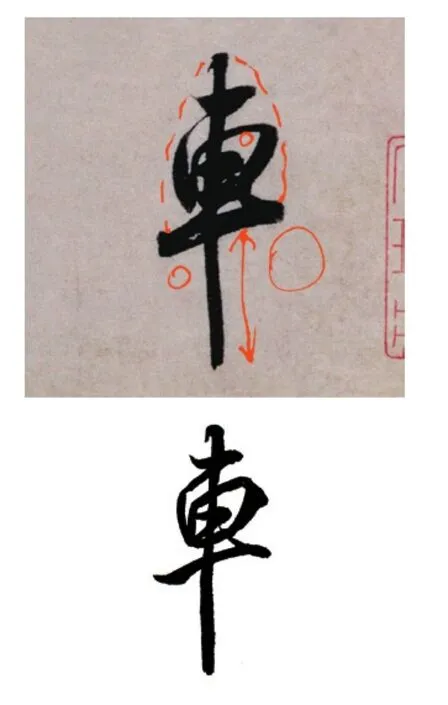

车:上横短平,收笔牵丝下带,左竖先细后粗,收笔向右上弧行写横折,折笔向左下斜,收笔上带写两短横,下横长而粗,起笔承前,收笔上带,竖画长而细,中间有弧度,略向左弧,使左密右疏。

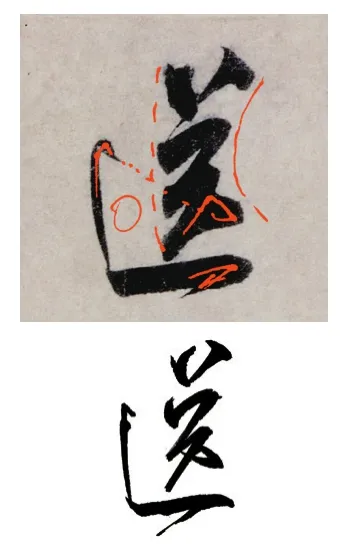

送:两点上开下合,两横上长下短,横居点左,撇弧行而收笔上挑,捺改写为点,收笔向左上连带,左部走之旁折笔省减,与“关”部相离较多,捺画省减波磔,形似一横,粗壮有力,收笔下带出细丝。

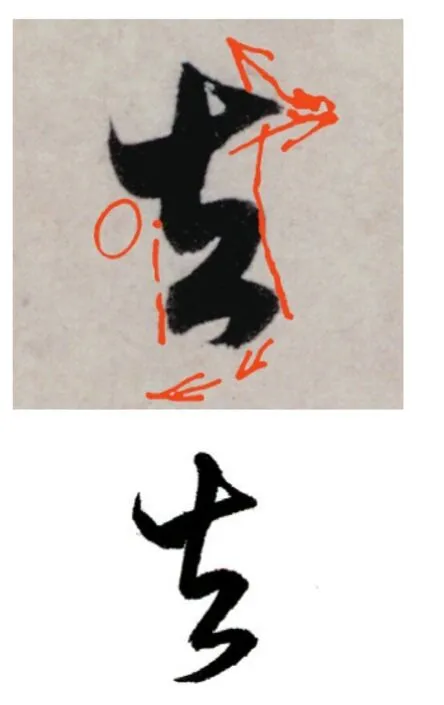

去:斜切落笔后重顿,再快速转向右行笔,渐提再迂回上挑写竖,尖起重收,稍驻接写下横,转笔写撇折,末点下带微出锋。字形上大下小,上放下收。

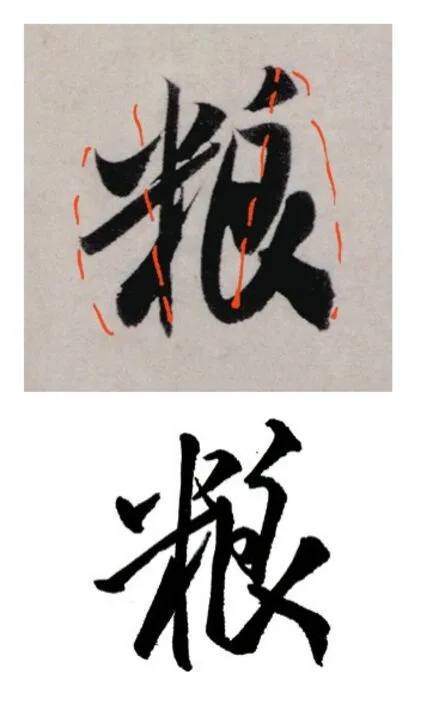

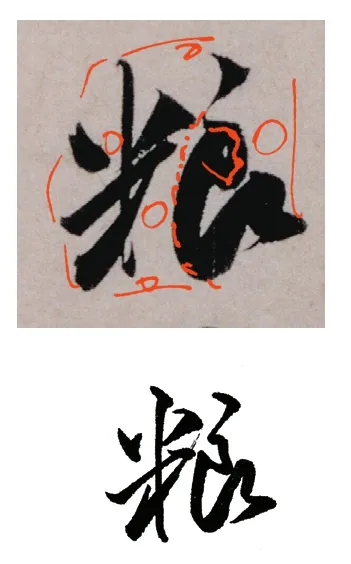

粮:左右均分,左低右高。左部上宽下窄,右部反之。两点稍开,横左伸而稍长,长竖偏右,撇提下重上轻,左部呈上开下合之势。右部用笔较粗重,最后两笔沉稳右伸。

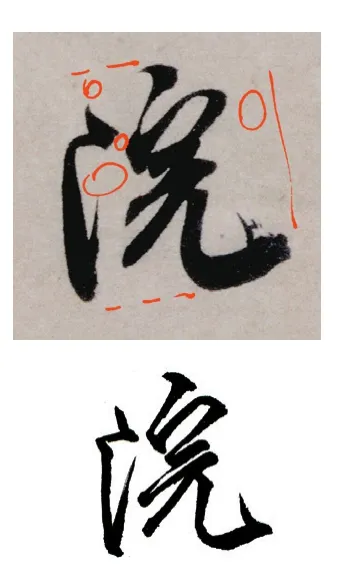

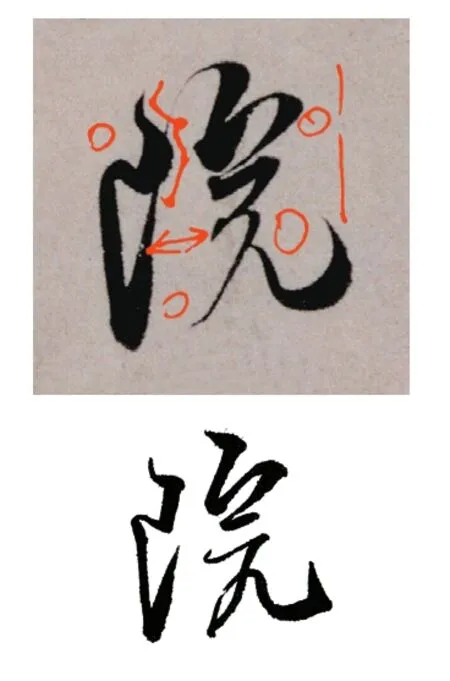

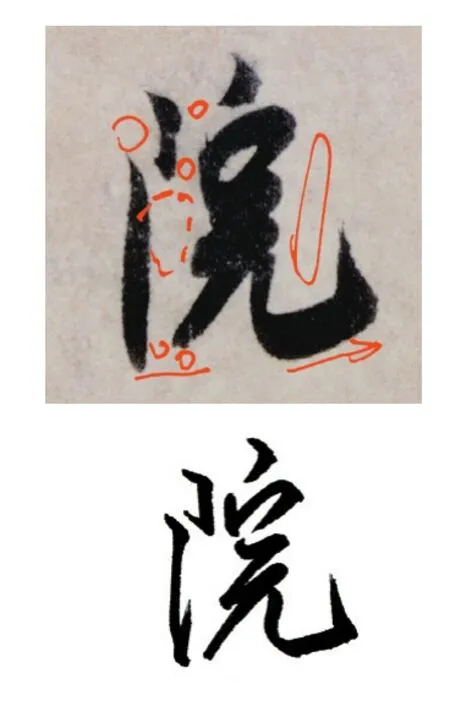

院:左耳用草法,省减左上,竖画收笔牵丝上挑。左低右高,右部上小下大,上收下放,两点与横钩连写,两横紧密上靠,撇收竖弯钩伸向右。两部分中间留白,上密下疏。

欲:用草法一笔而成,左低右高,上放下收。两点上开下合,撇捺连写,“口”收笔上带牵丝与右部相连,撇与横钩省减为撇折,下部撇捺也省减为撇折,收笔下带,两撇上直下曲,两折上长下短。

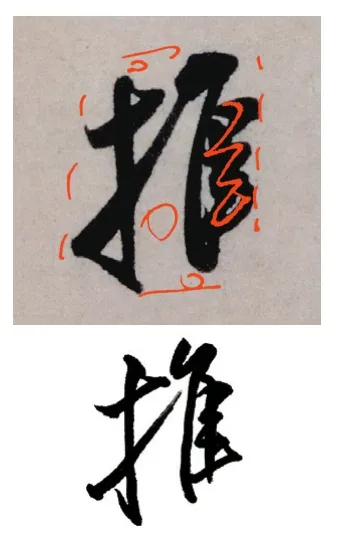

推:左低右高,左放右收,左疏右密。左部横短竖钩长伸,提画夸张右伸,行书中“隹”的写法是撇、点、竖相连接为撇折竖,竖画收笔上挑,先写四横,再最后写一竖。

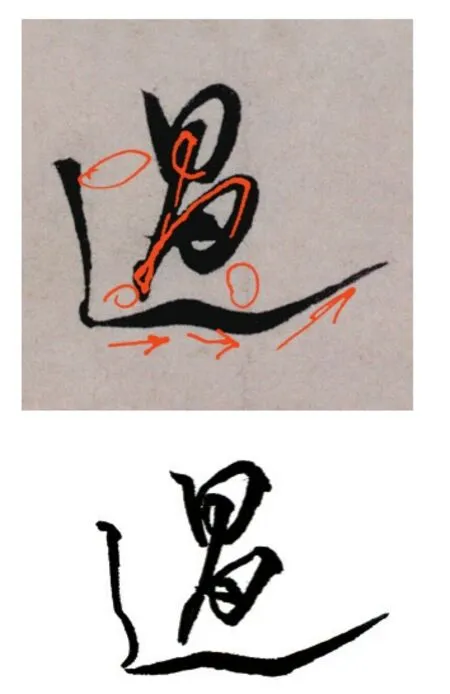

过:两部分纵横分明,收放自如。上部呈上开下合之势,下部重心偏左下,上正下斜,呈现动态感。走之旁夸张,点与横折折撇用一纵向弧线代替,平捺则先平入再向右下行,收笔长且向右上远出。

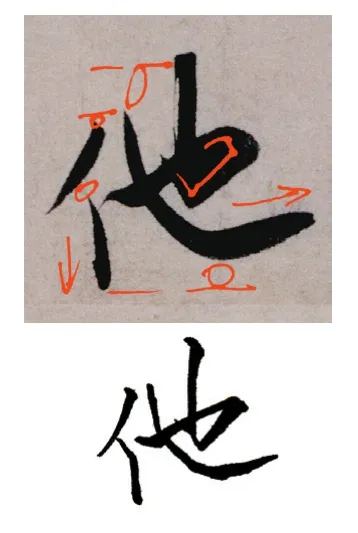

他:左窄右宽,左低右高,左收右放。左部撇短竖长,右部中竖上昂,竖弯钩先向右下斜,再转向右伸,不出钩。左部用笔轻灵便,右部较重浑厚。

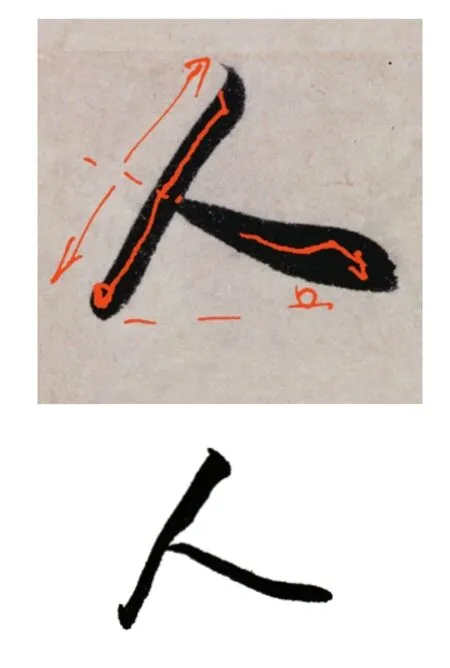

人:撇画起笔斜切,露锋入笔,上段呈俯势,中间微向左拱出,下段呈仰势,收笔不出尖,上带与捺的起笔相呼应。捺画尖细落笔,渐行渐按,前细后粗,藏锋收笔。撇长捺短,撇放捺收。

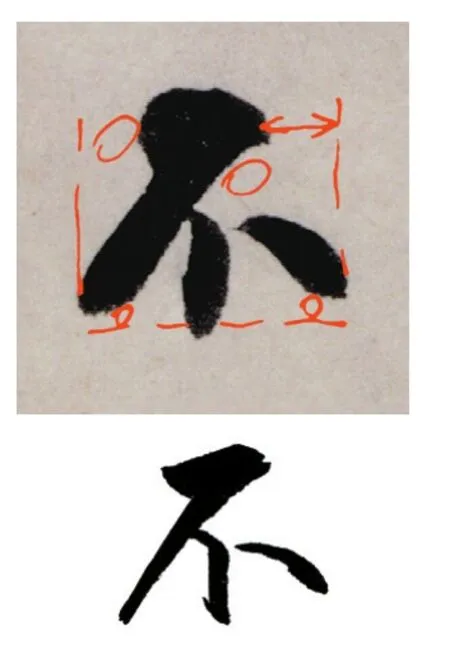

不:上横粗短,起重收轻,折笔连写撇画,形态直长,用笔粗重,收笔不出锋,画内空回接写中竖,形态短,略呈弧势。右点略长,左右基本对称。

任:上部基本齐平,下部左低右高。单人旁撇竖长度相当,起笔位置相当,相接处偏撇画的右部。右上平撇写成横状,收笔连竖画、竖末连笔写两横,右部一笔完成,中横略短,三横之间上疏下密。

其:起笔承上笔意,牵丝圆转写横,收笔向左上挑,上横则呈上仰之势。两竖上开下合,左低右高,中间两短横化为点状,下横插入两竖下段,形态较长,收笔牵丝与下两点相连,两点上合下开。

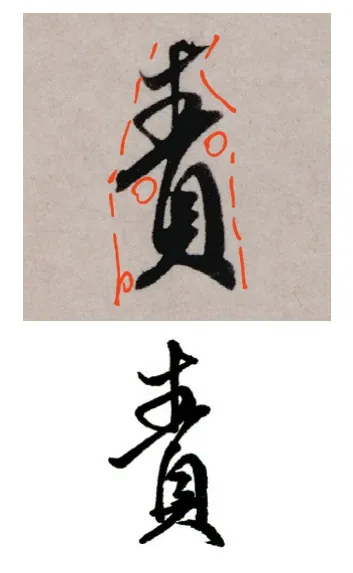

责:上部一笔写成,先横后竖再两横,横画均上斜幅度较大,左伸右缩,上收下放。下部起笔承上一笔,用实连衔接,左右两竖呈向势,四个短横连写,偏左靠上,最后两点撑开。整个字上斜下正,上疏下密。

傥:左小右大,左窄右宽。因右部宝盖左伸,左部撇竖相接点偏左,以让出更多空间。左部取纵势,撇的角度较直。右部中间一笔相连,“口”部似一横,“里”部下两横并笔相粘,下部四点省减成三点。

粮:与前一个“粮”字不同处是下部左高右低。左右均占,左部上大下小,右部则上小下大。左部处理相似,右部连带增多,横折、横、横三笔省减为一笔,最后一点收笔下带。用笔左轻右重,左细右粗。

院:与前一个“院”相比,更省减流畅。左部上收下放,竖画收笔向右上带出,牵丝映带,点、点、横钩一笔连成,先重后轻。两横上长下短,上粗下细,撇画极细,竖弯钩右放。整字左低右高,上收下放,上密下疏。

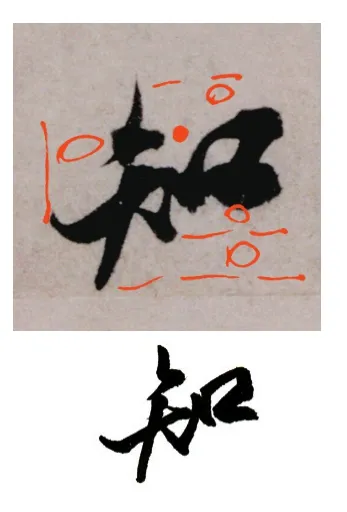

知:左纵右横,左收右放,左密右疏,下部左低右高。撇、横连写,形态短小,第二横较长且上斜,左放右收,撇斜直,点短上挑接写竖,右部“口”形态较大,上开下合,用笔较粗重。

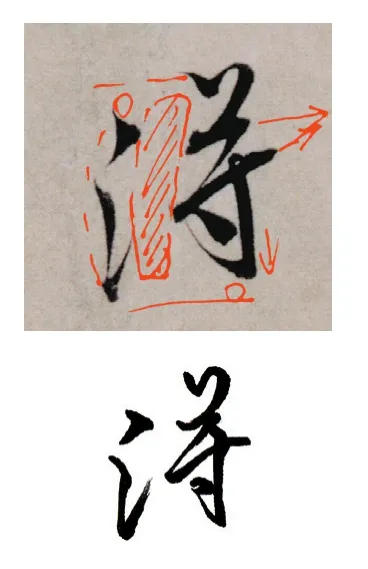

于:左右均占,笔画相当,下部左低右高。横画方起方收,左粗右细,上斜挺直,竖画偏右,略向左下斜,撇收含蓄。右部撇点连写,收笔下带,两点相连偏左,整字向左下倾斜。

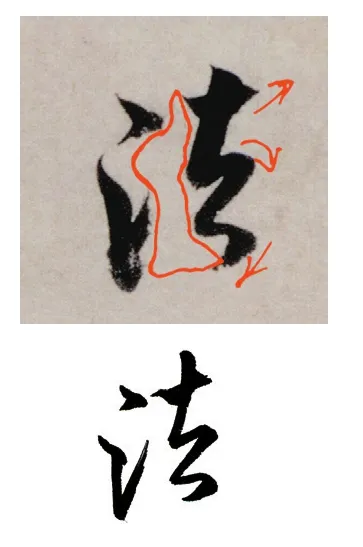

法:左低右高,左窄右宽。三点水一断一连,中点偏左,呈弧形。右部横短竖长,横末上挑写竖,较粗重,竖略向左下斜,竖末接写横画,横末接写撇折,撇比竖更斜,撇折的横略向下斜,使三横呈左合右开之势。

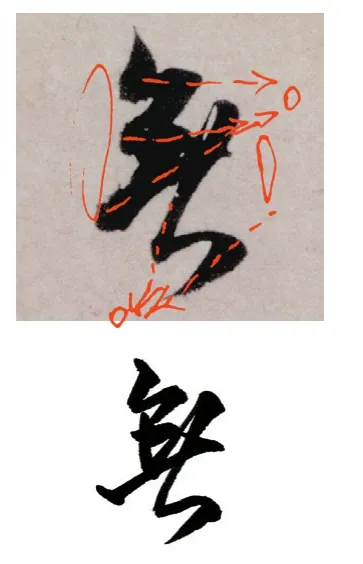

无:行书中“无”字的四竖往往省减为两竖。首撇与上横连写,形态均短小,中横更短,下横较长且上斜,左竖短而居中,右竖长斜,与下横相交,竖末接写四点,省减为横撇状。整个字上收下放,上密下疏。

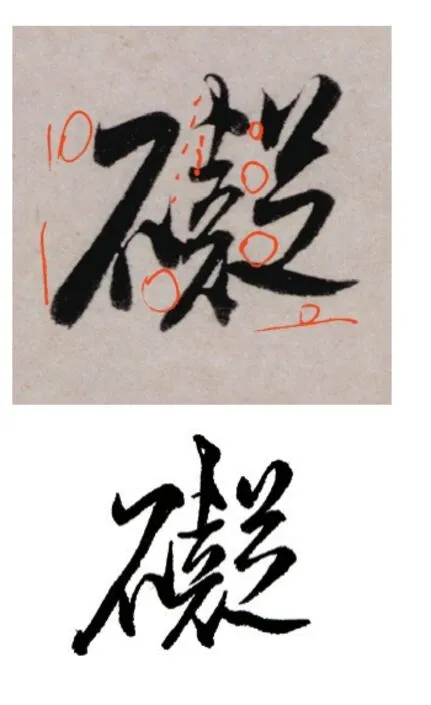

碍:左中右三个部件有宽窄高矮的变化。中部宜正,笔画多而形态最窄,用笔则细。左部笔画最少,形态最宽,用笔较粗壮。右部用省减笔法,捺画不向右下伸展。整体左低右高,中间部件上部最高,下部最低。

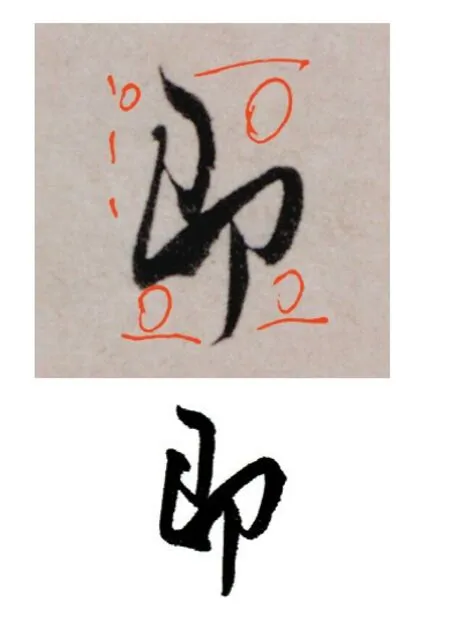

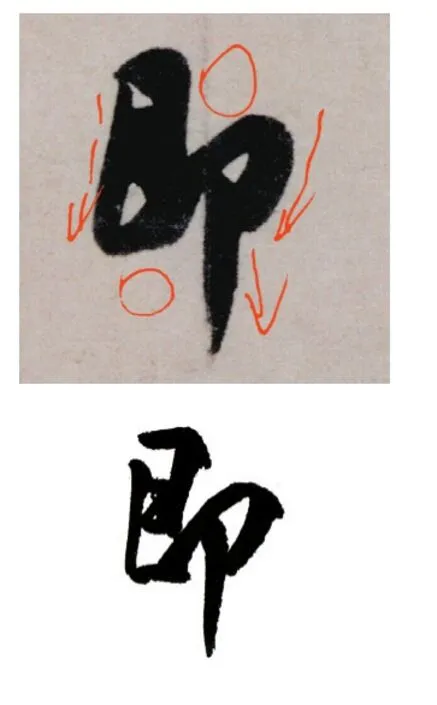

即:左右均占,宽窄相当,左高右低,上下错落多。左部省减,把横折、横、横省减为横折钩,竖提与点连写,与右部横也连成一笔,左右连接紧密,最后一竖短且有弧度。

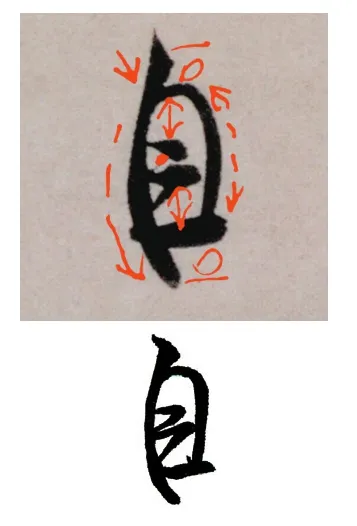

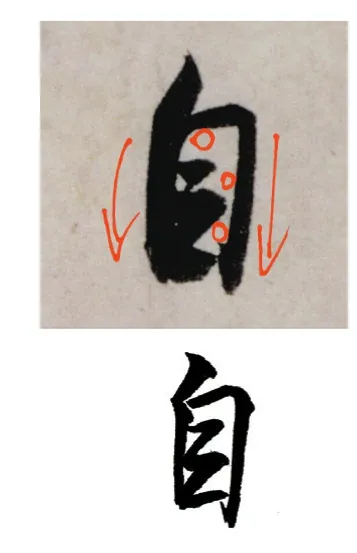

自:字形窄长,左右两竖相向,使中间的空白更多。撇竖连写,落笔切入,由粗变细后再变粗,弧度转大。横折圆转,用笔较轻。三横由短渐长,分割出三个空间为中间密上下疏,中间两横接左离右。

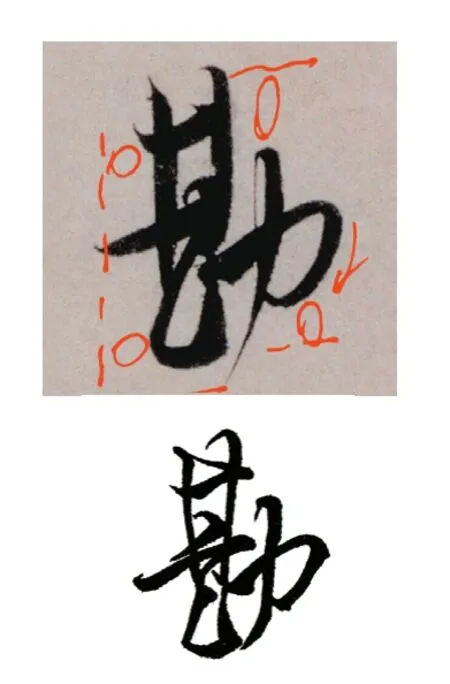

勘:左纵右横,左高右低,左密右疏。左部两横上仰下平,两竖左长右短,中间两横化为点状,竖折取斜势,收笔上挑代点。右部横折钩横长折短,有弧度,收笔向上带出牵丝与撇相连,最后一撇先纵后弧,收笔向左下环抱。

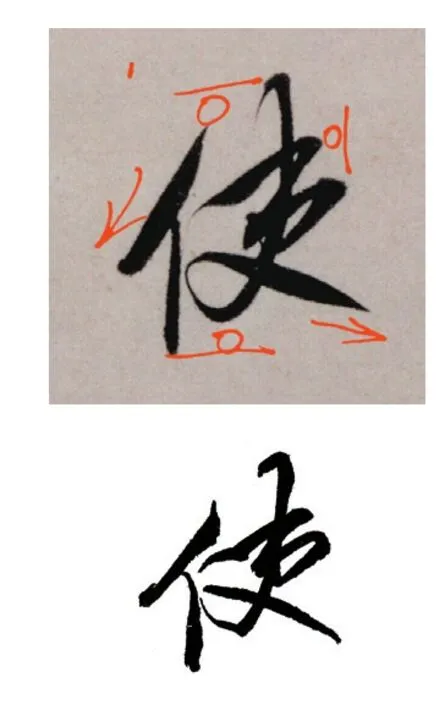

使:左低右高,左窄右宽。撇粗竖细,长度相当,相接点居中。右部横画上斜,接写下“口”部,折笔上挑写长撇,起笔上昂,有较大的弧度,上直下曲,收笔向左上出钩后转向右下写捺,取反势,似一长点。

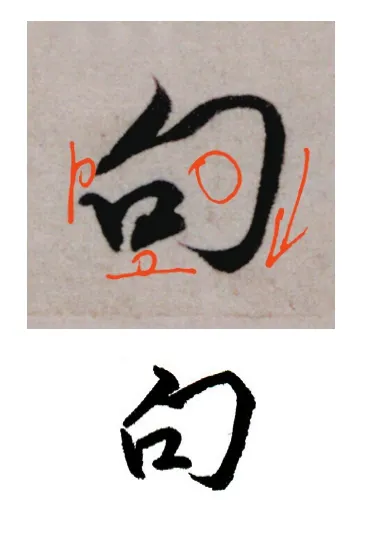

句:撇短而直,角度稍平,横画有弧度,转折处较明显,折笔略向左下斜,出钩较平,向左上,“口”部偏左,竖画起笔向右下斜,收笔与上撇对正,上开下合,呈扁状,左上空间较大。

院:上收下放,上窄下宽。左部横撇弯钩的弧度很小,尽量缩减以让右部,竖画长直以与右部相应,宝盖头要小,上下有钩上让下,竖弯钩向右伸展,两横靠上紧密。

自:撇斜竖直,字形窄长方正,竖画挺直有力。撇短竖长呈纵势,用笔略粗,横折要横短竖长,转折方整,三横均左接右离,间距中间较密。

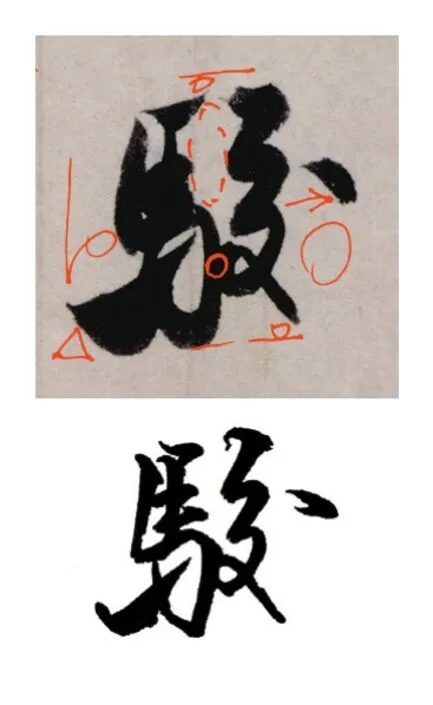

驳:上齐下参差,左宽右窄,左重右轻。左部三横上离下合,竖折折钩呈长形,中竖细巧,最后一提非常粗重,起笔左伸。右部两笔写成。点横相近,撇画也收,捺则用反势,似一长点,最后写点,位置偏右。左右两个部件下部靠紧相接。

处:上横下纵,中间收紧。首横短且取仰势,撇短化为点,连笔接写横钩,出钩较长,势与中竖相呼应,竖末折笔代替两横,再写撇,然后连笔写横折钩,弧度较大,两撇一短一长,捺画不出捺脚,最后写点补足空疏。

即:整字用笔浑厚,左高右低错落明显。横折形长,两短横并粘,竖提略向左下斜,提、点、横三笔连成一斜笔,折钩的折有弧度和斜度,最后一竖用悬针。

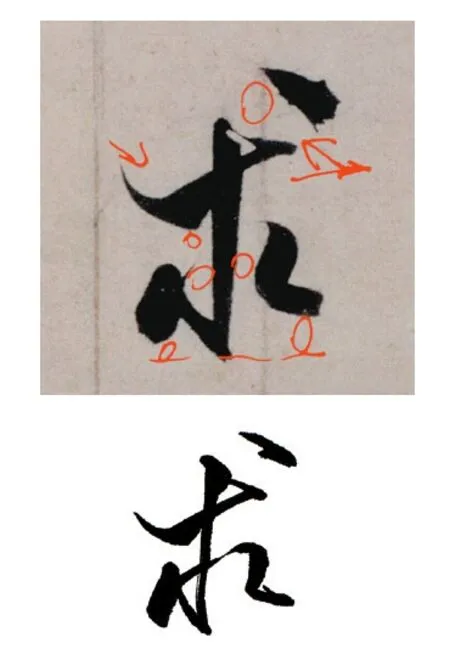

求:横画起笔较长,重按后右行,收笔向左上出钩,竖钩居中,左两点相连成一点,右两点笔连,与中竖钩的间距相当,最后一点在右上角,形态较长。

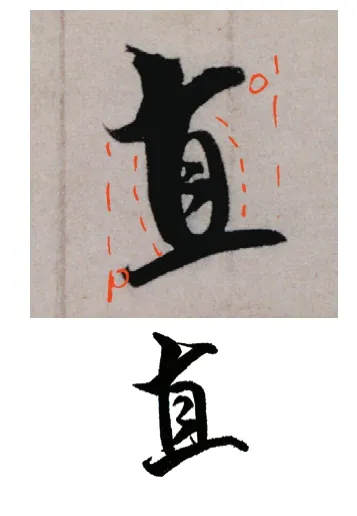

直:上下两横长度相当,上横较斜,下横略平。撇、竖连写,撇画粗壮,两竖画左粗右细,呈相向之势,内两横细短,上密下疏,似两点相连状。整字中间窄长,纵横对比明显。

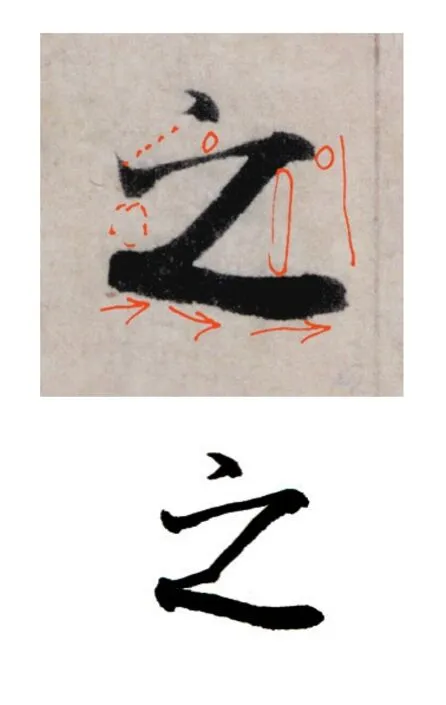

之:点的形态细小,收笔出锋向左下,横画细挺,略向上斜,收笔迂回后向左下写撇,角度较斜,呈仰势。捺画起笔与上横相当,先平后斜下,捺脚平出,用笔粗壮。“之”字形态趋扁居多,该字将撇画变纵,使字形趋方。

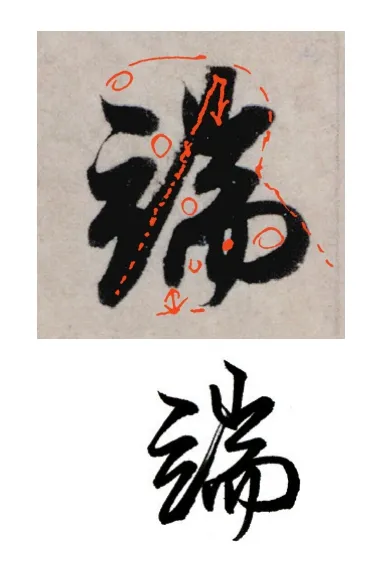

端:左窄右宽,左低右高。左部一笔写成,点与横以细丝相连,与两点、提之间均实连。右部“山”较小,上开下合,“而”宽扁,上小下大,下部四个纵向笔画之间的距离有大小。整体较密,上收下放。

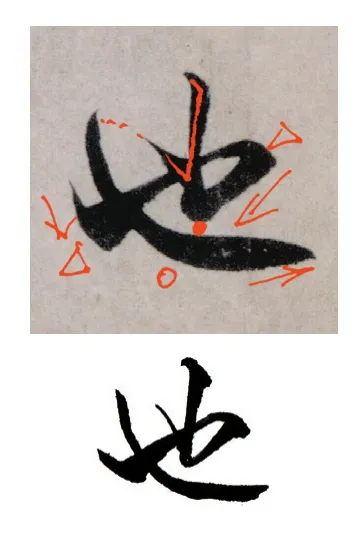

也:横画起笔露锋较长,重按圆转后向右上行笔,折笔后写钩,出钩转平。中间上段较长,中间有弧度。最后一笔竖向右下斜,与折笔形成上开下合之势,圆转写横,不出钩,而是向右出锋收笔,字形上疏下密。

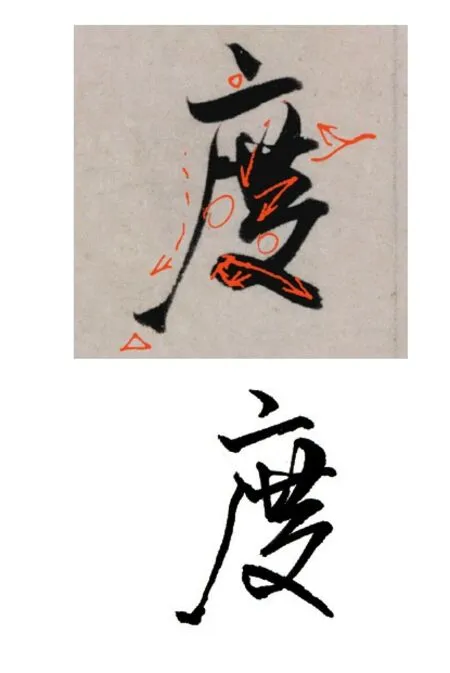

度:点横相离,撇画细长,弧度较大,收笔呈现方角。被包围部分的上段取横势,下部取纵势,“廿”上开下合,“又”撇弧捺直,空间分割有疏密之分。

扫描封面二维码,关注“中钢书法”公众号,提前获取古帖竞临、月月竞书内容。

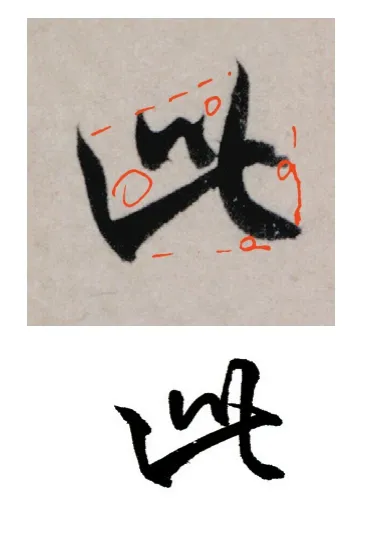

此:先写竖画,连笔写提,提与撇连写,写成了竖折的形态。再写中竖和短横,横取纵或斜势,竖弯钩的竖上部要长,弯转后写横,不出钩,向右出锋收笔。

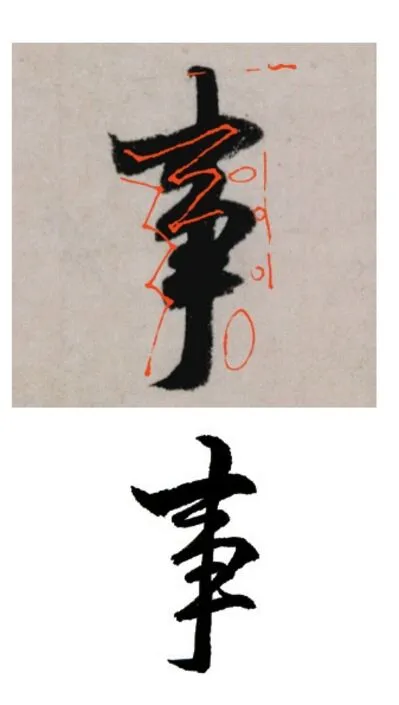

事:字形窄长,上横较长,收笔下带写“口”部,用连笔代替,取收势,横折稍长,下两横较短,横向笔画参差不齐,竖钩上下均伸展,出钩平拖,似有带下之意。

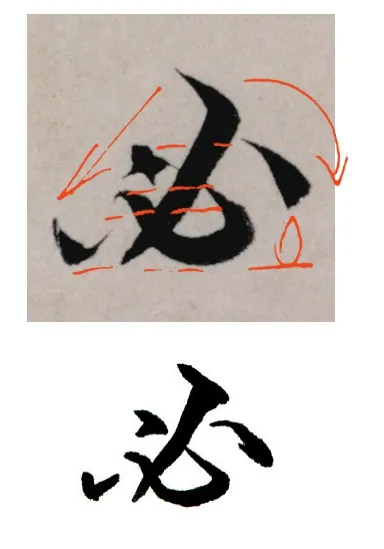

必:该字的笔顺是先撇后卧钩,再写中点后接左点,最后写右点。撇起笔露锋较长,行笔直而长,刚劲利落,卧钩则有较大的弧度,柔美圆转。三点笔断意连,分列其中,左低右高。

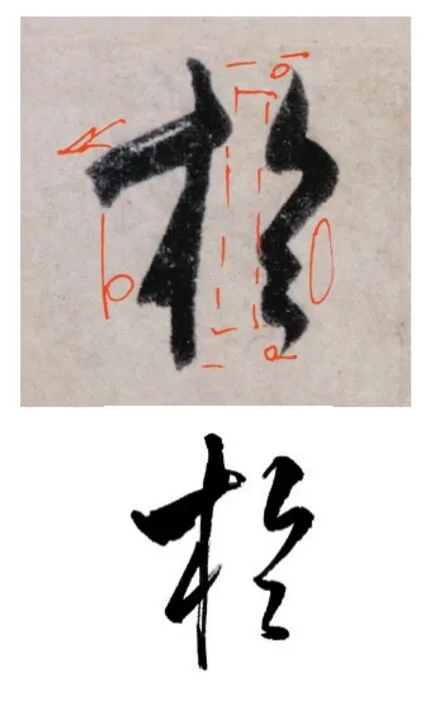

辨:三个部件均呈长形,中间最窄,左部最宽,右部最长。笔画多的字,不宜用笔太重,否则粘连在一起。左部横向线条呈左开右合之势,中间短竖化为点状,撇收笔上带出牵丝与右点相连,最后一竖偏右下伸,收笔带钩,补足空疏。

于:左稍宽而右略窄,上大下小。左横长斜,竖从横的右部穿过,撇斜与竖相粘,上段相叠。右部撇捺相连似撇折,收笔下带实连两点,一笔写成,气势绵长。左右之间留空较多,展现疏密之间的对比。

上:先写短横,起笔较重,收笔略轻而上挑,牵丝顺连后写竖,形态较长,用笔较细,下横粗长,左收右放,收笔下带,两字相连。整字上密下疏,上小下大。

下:横短竖长,字形长而笔画较粗。起笔承上一笔牵丝,小角度折转后下按再向右行笔,上斜而略带仰势,收笔下带写竖,略向左下斜,行笔直挺,竖末回锋上带写点,位置偏下,与“上”字布局相呼应。

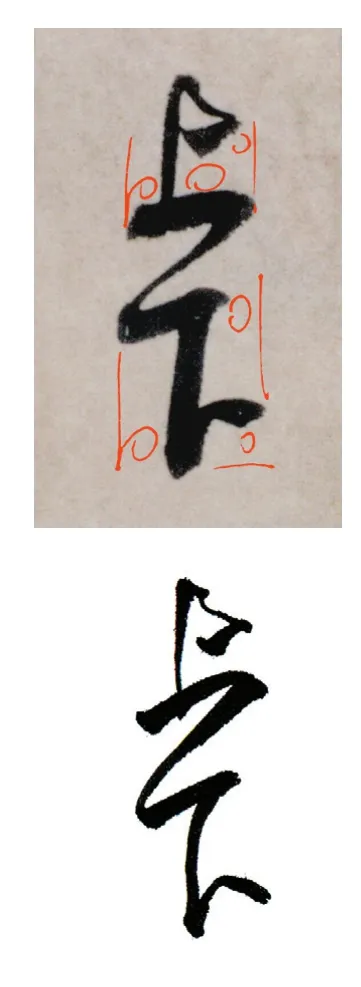

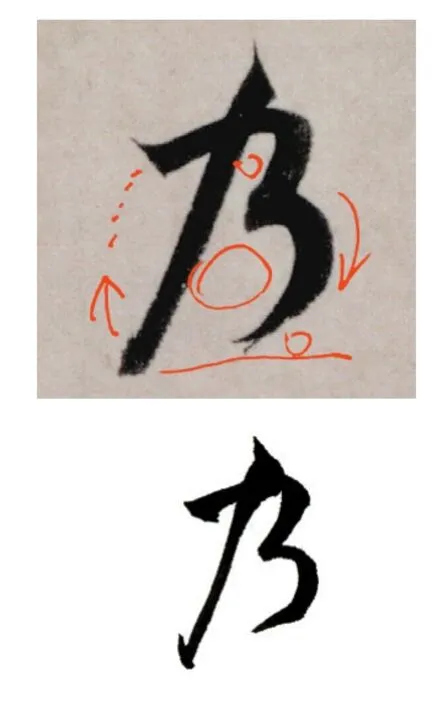

乃:先写撇画,露锋切落,先俯后仰,直中带曲,收笔带钩,整体以刚为主。横的起笔比撇的收笔略偏右,与撇相交,左右相当的长度,转折向左下,折笔较短,下部横撇要横短撇长,与上部相反。

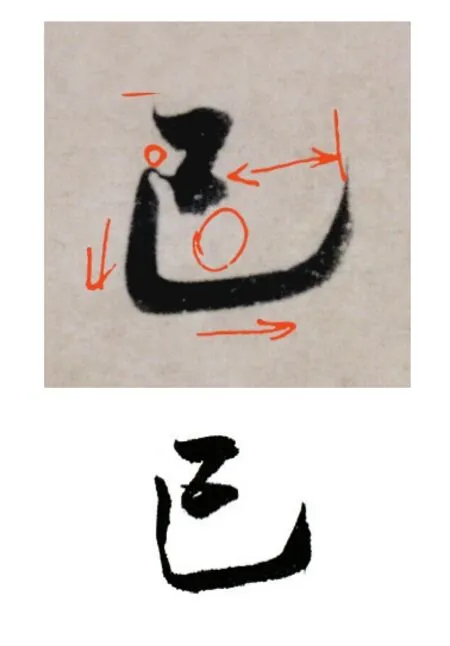

已:上收下放,一笔而成,首横短而折笔略长,且向左下斜,下横最短,收笔上带出牵丝,接写最后一笔,起笔游丝下切,渐重变粗写竖,转弯圆滑,横长而平,出钩向右上。

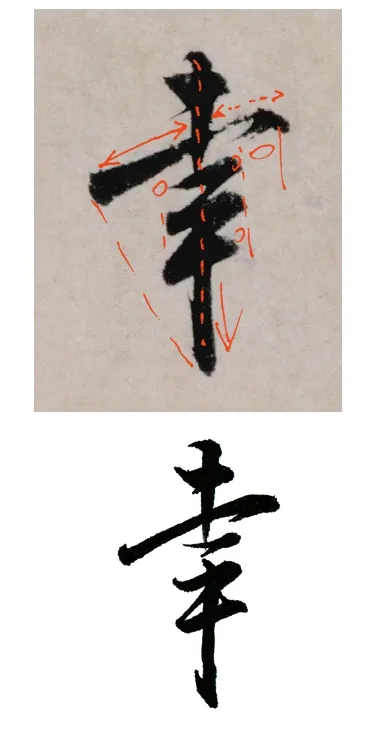

幸:字形较长,横画多要长短参差。上横粗短橙,收笔牵丝下带,第二横最长,左低右高,起笔重而行笔轻,收笔似出钩下带,两点连写,一横一斜,下两横上长下短,竖画长直,收笔微出锋上带,最后写上面一竖,与两横相交。

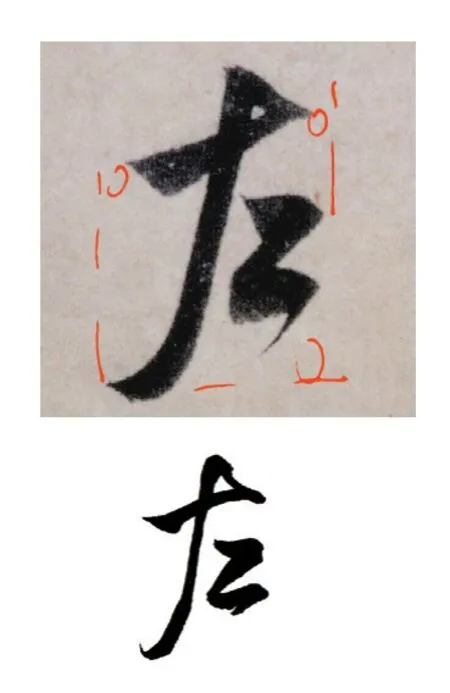

左:字形较长,重心向左下偏斜。横的起笔方折刚毅,行笔上斜直挺,收笔上带实连写撇,上直下弧,收笔向左平拖圆转。“工”部两横均短,一笔写成,收笔下带。

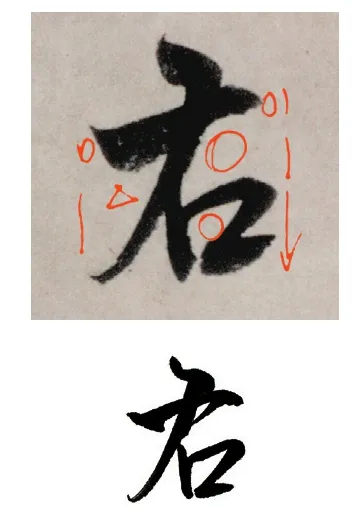

右:先撇后横,起笔承上笔意,先纵落再向右下稍按,再转向左下行笔,先重后轻,与上一字相反。横画左粗右细,“口”上开下合,竖画与撇相接,最后一横与左竖相离。

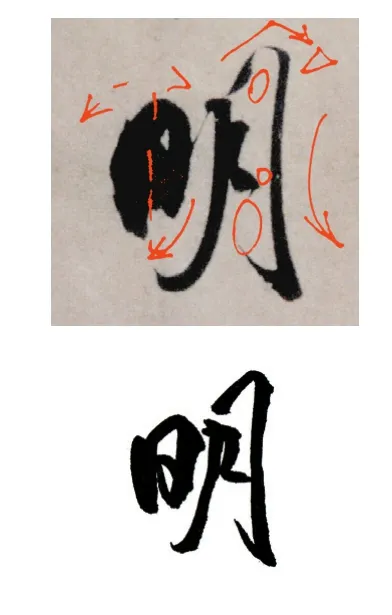

明:左短右长,左收右放,左粗右细。左部短小,两竖呈向势,形态圆润,用笔浑厚。右部窄长,长撇先纵后弧,伸至左下,有托上之意,横折钩的横画粗细对比明显,似断还连,出钩爽利,内二短横接左离右,化为点状,右部两纵向笔画则呈相背之势。

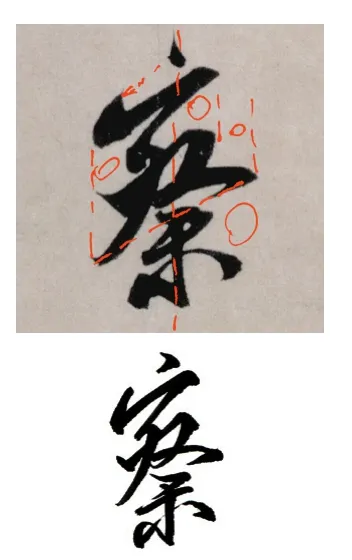

察:上横下纵,中间放,上下收。点小偏右,宝盖头不宜太宽,出钩与下撇相连,横撇舒展向左下伸,左右两点均省减为一点,右边一捺取弧势,收笔向里,下部“示”全用实连一笔而成,形小而势密。

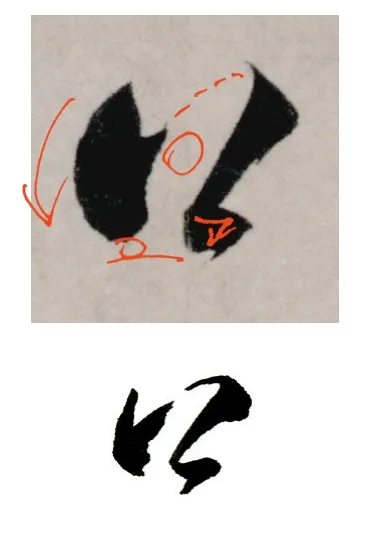

公:草书“公”字与草书“上”有点相似,但草书“上”往往三笔分开写。左撇粗重,收笔右带,形似一点,圆润饱满,右捺化为一点,与下撇连写,折笔很短,最后一点下带,像牵丝一样。

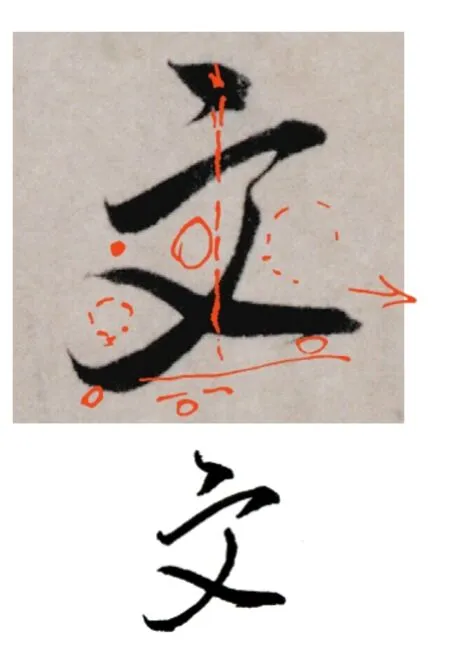

文:点居中,形侧尖起,收笔带下,横画较斜,收笔牵丝。撇则另起,交代清晰,先细后粗,收笔圆转上带,捺画平起斜行,过了撇后即是捺脚,平行向右,收笔微出锋,中间疏四周密。

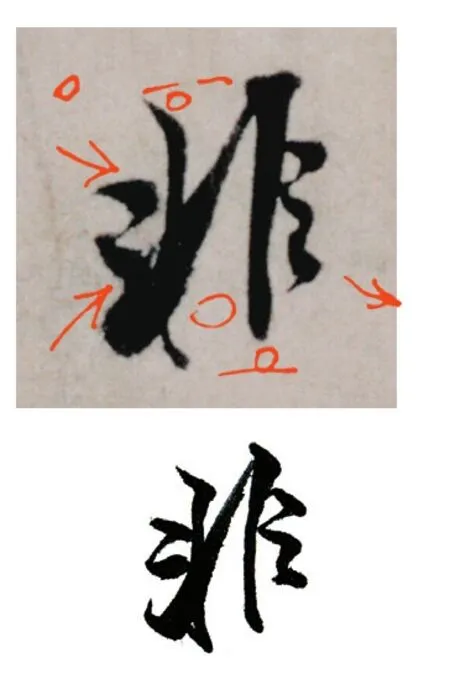

非:左右对称,笔画完全相同。先写左竖,有向背同势,先向后背,三横变化为两点一提,连笔写成,右部也是先写一竖,粗重直挺,三短横则似三个相连的点。左右两部分原来是分开的,靠近太拥挤,离远了又松散,把横变提,使左右相接。

得:左低右高,左部双人旁省减为三点状,右部“曰”省减成为两点,上横短下横长,竖钩偏右,出钩爽利上带,牵丝写点,点长而饱满,填充空白。整字上合下开,上收下放。

已:与前一个“已”最大的不同是出钩方向向上。首横则细短,折笔较长,下横比上横长,竖弯钩与上部相离,竖有弧度,取向势,横平而右伸,出钩饱满向上。

也:与前一个“也”字不同的是整体较疏朗。横折钩的起笔较粗重,行笔略细,转折处呈方形,中竖直挺,收笔向左上出钩,竖弯钩则呈一弧线。

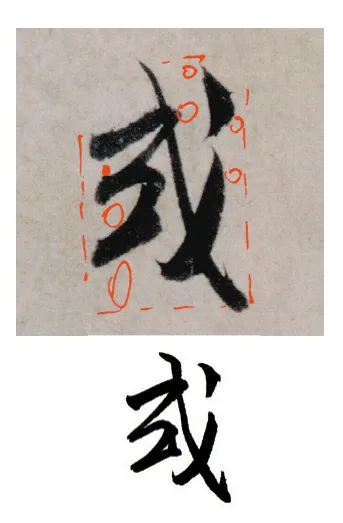

或:首横略长,连笔向左下,“口”部似两个相连的点,下横最短。斜钩上轻下重,先向后背,呈优美的弧度变化,出钩含蓄,撇长而重,有弧度,最后一点取纵势,似撇状,收笔下带。

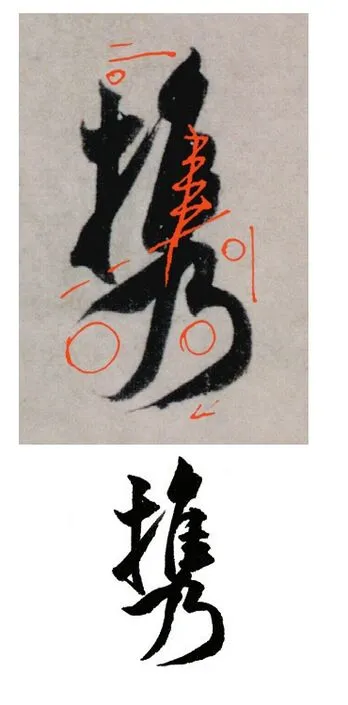

携:上密下疏,上收下放。提手旁形态较长,横短竖钩长,提画上带欲与右部首笔相连。“隹”部先写撇折竖,再写四横,最后写竖与下部一撇相连接,收笔平拖,横的起笔偏左,上斜且长,折笔短小,横折钩圆转,出钩较长,向左下出锋。

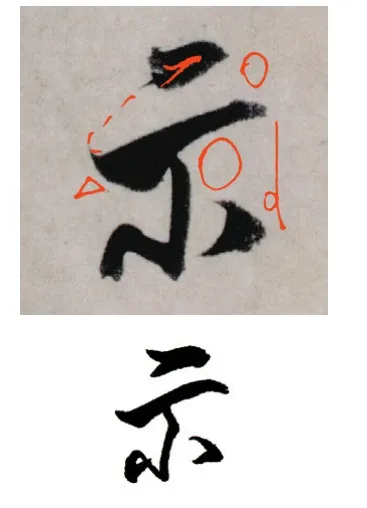

示:笔画左右基本对称的字,不能平均分布,要上下错位。上部两横一短一长,下横重起轻收,略偏左,下部竖钩起笔与上横起笔对正,出钩连左点,右点与之相离。

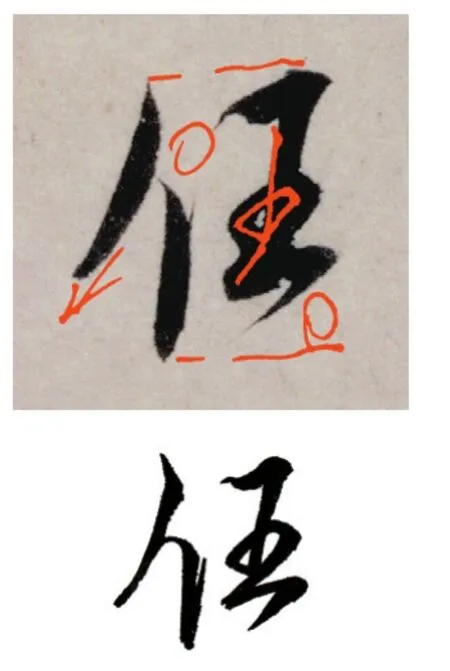

倅:右部形态较长,单人旁也随形相应,撇纵竖长,竖与撇的中间相接,收笔牵丝上带,右部点高下俯,横短连笔下撇,两个撇点相连,下横略长,最后一竖用悬针,以区别左竖。

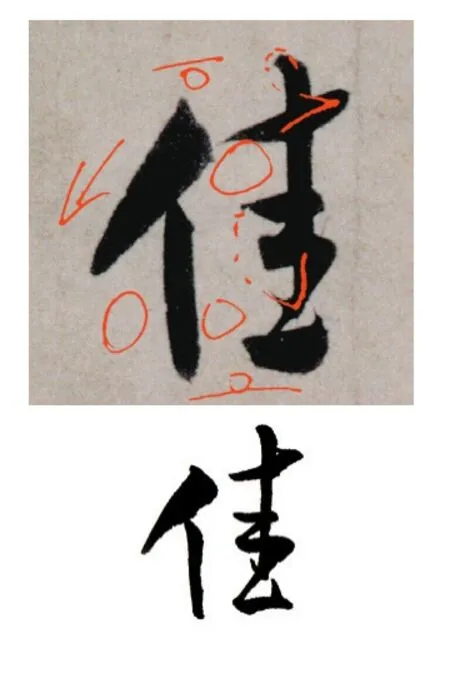

佳:下部基本齐平,上部左低右高。左部笔画少而粗重,右部笔画多而略轻细。首撇取直势,竖取向势,右部上横长,竖长而略细,下三横形短,错落分布,起笔位置不同,角度有变化,问距有大小。

芾:草字头左低右高,左竖向右下斜,提画上斜,右竖长而向左下斜。短横似点状,收笔下带,中横递势上翻起笔,呈俯势。左下一竖轻斜,横折钩取横长折短的扁势,最后一竖偏左,起笔与首竖收笔相粘,收笔向左下出锋。

皇:上部撇竖相连似一弧线,收笔上连写横折,两短横用环绕弧线代替。下部“王”字一笔而成,横竖连为一弧线,环绕上带写横,再下带写最后一横,上部斜左,下部侧右,呈现动态美感。

恐:草书“恐”字笔画省减后很简单,左上部“工”用横折提,与行书相似,右上部“凡”则用横折代替,下部“心”似四点底。上部较正,下部较斜,动静结合。

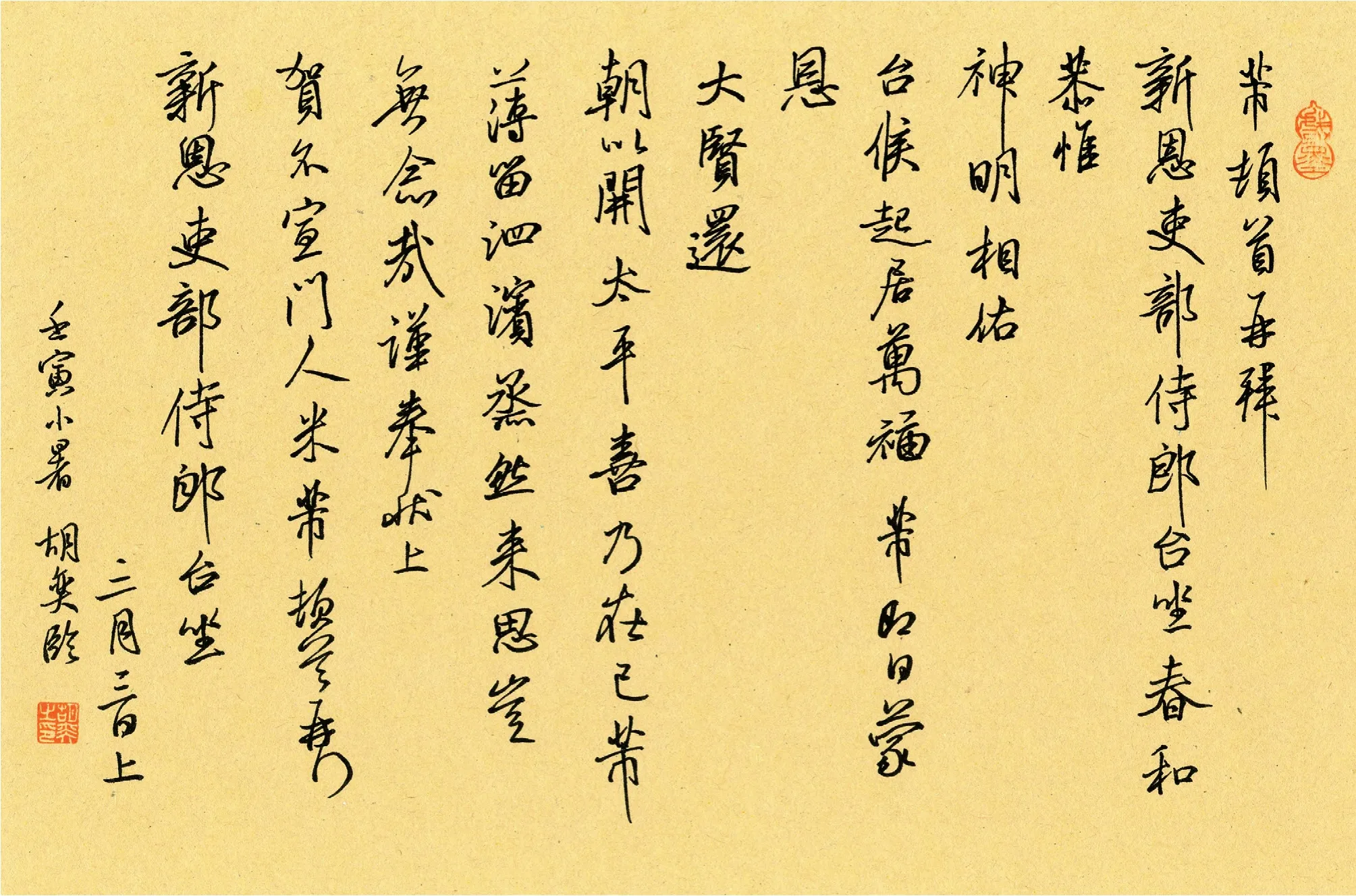

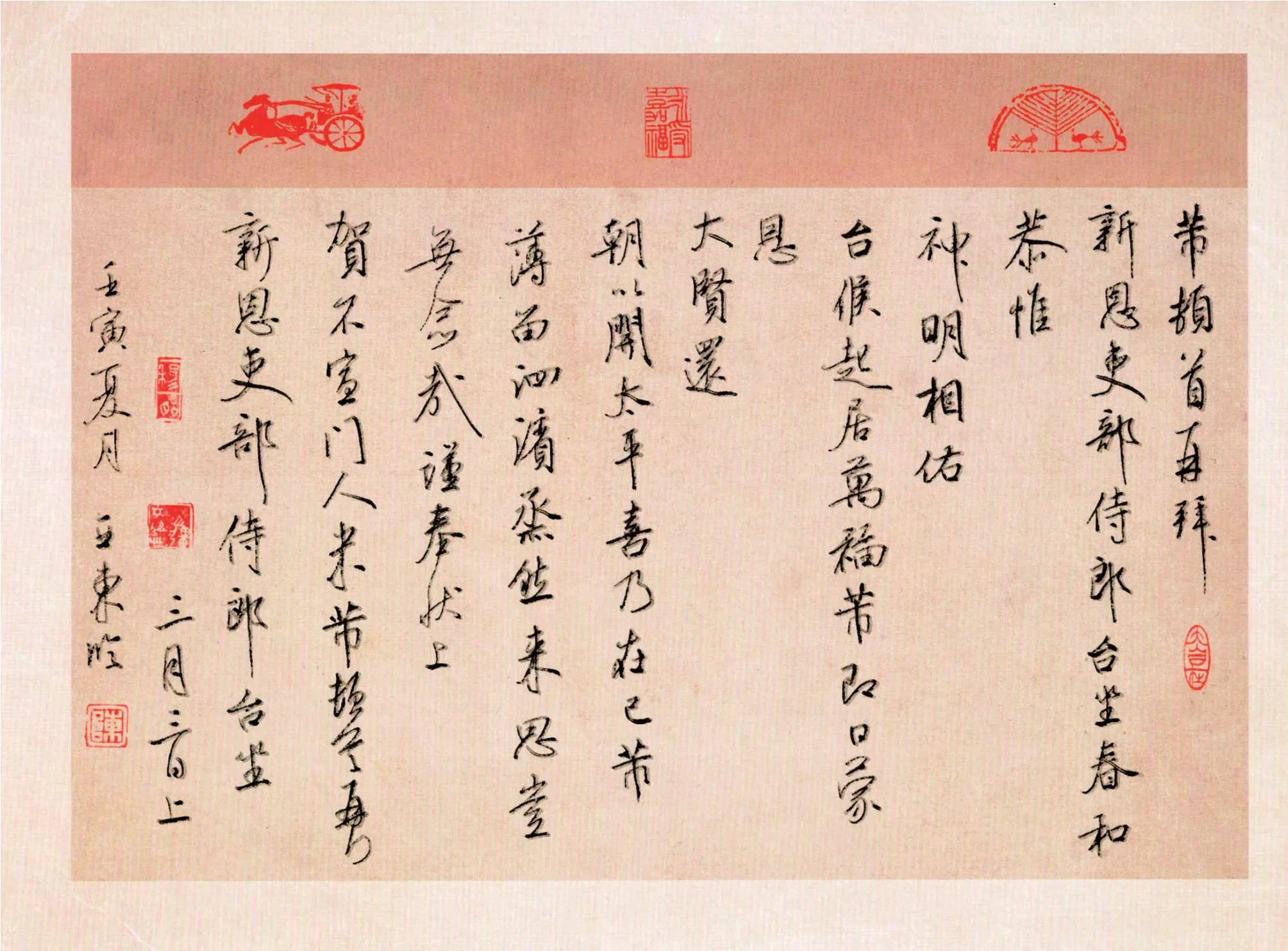

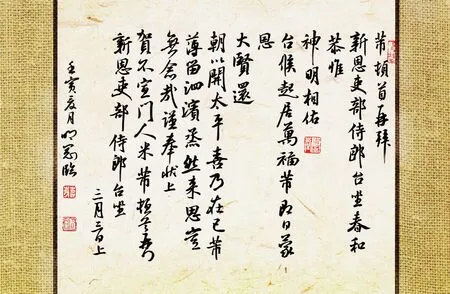

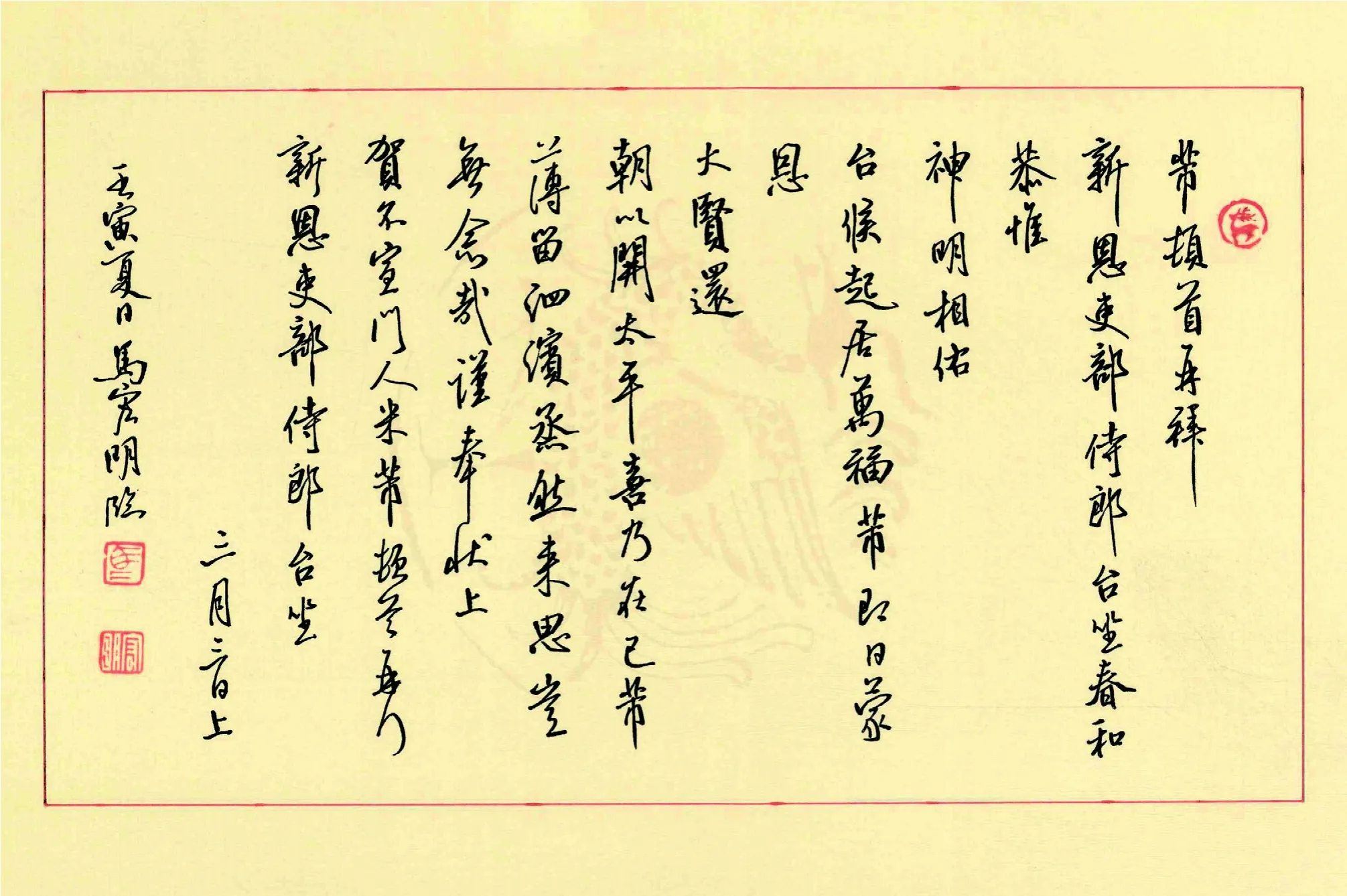

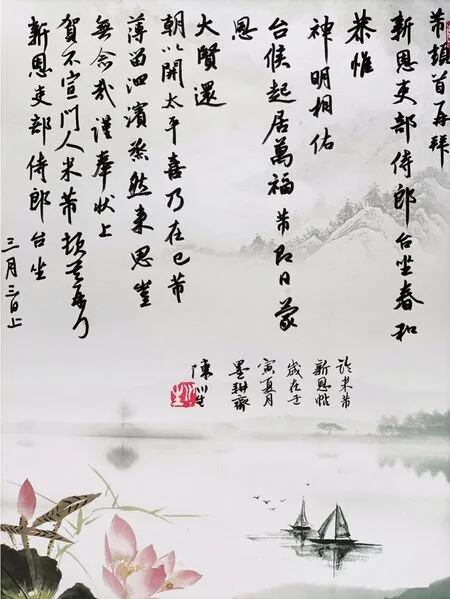

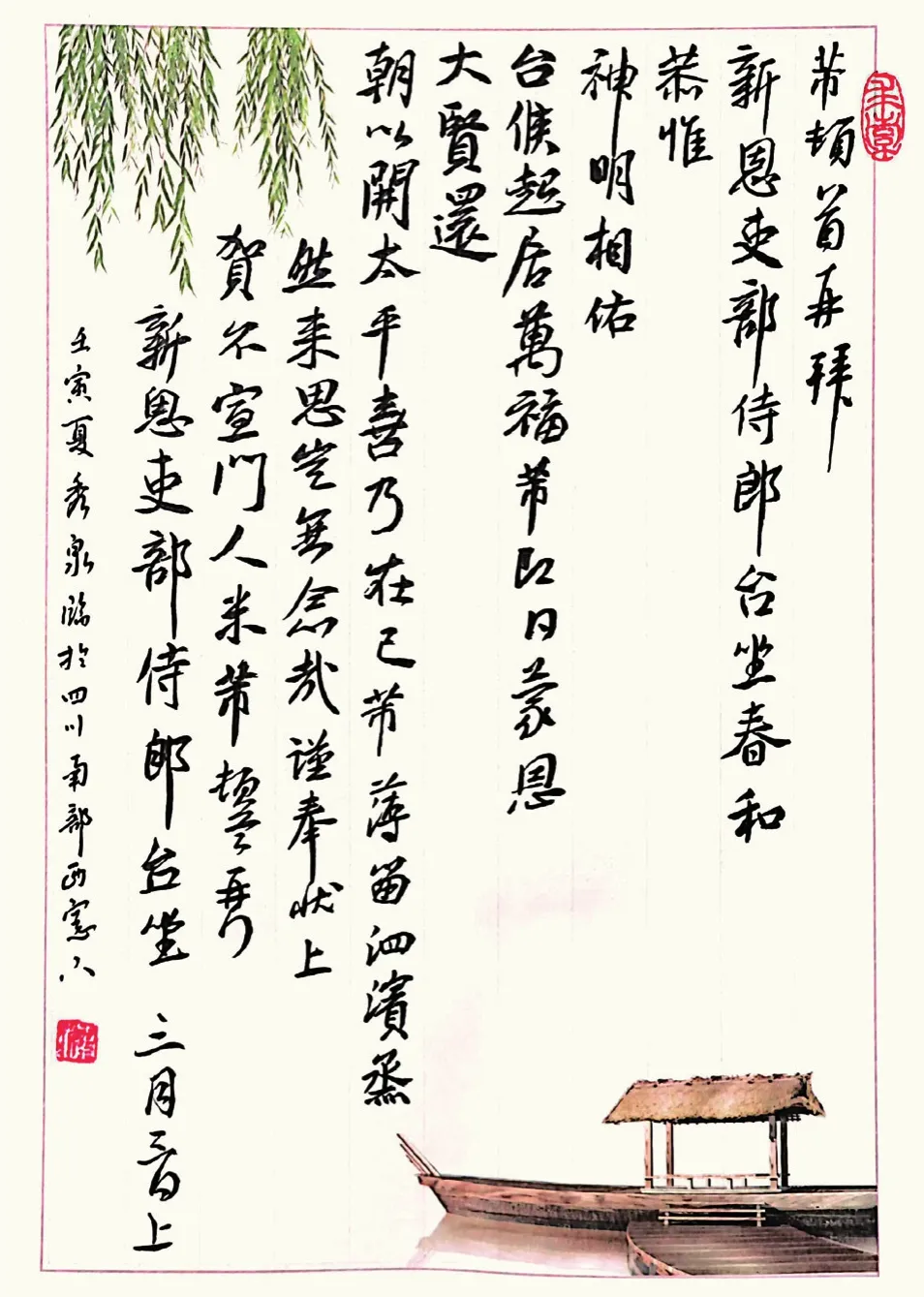

(参考形式)

胡 奕(江苏无锡)曾获第13届中国钢笔书法大赛一等奖

丁国东(江西九江)曾获第13届中国钢笔书法大赛一等奖

陈亚东(江苏盐城)曾获第十三届中国钢笔书法大赛二等奖

蒋明刚(福建厦门)曾获第十三届中国钢笔书法大赛二等奖

马宏明(甘肃天水)曾获第13届中国钢笔书法大赛三等奖

吴玉霞(湖南衡阳)曾获第13届中国钢笔书法大赛三等奖

占亚雄(湖北黄石)曾获第十三届中国钢笔书法大赛三等奖

陈川生(四川都江堰)曾获第13届中国钢笔书法大赛三等奖

蒲秀泉(广西南宁)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

张晓华(江苏南通)曾获第13届中国钢笔书法大赛三等奖

张思勇(贵州凯里)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

夏 胜(江苏昆山)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

刘保健(河南商丘)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

黄学武(安徽淮南)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

龙 刚(四川攀枝花)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

李 杰(山东青岛)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

徐建光(安徽池州)曾获第13届中国钢笔书法大赛优秀奖

陈义军(上海)曾获第十三届中国钢笔书法大赛优秀奖

徐晓辉(山东威海)

梁朝淳(广西柳州)

张治富(江苏昆山)

古仕彬(甘肃兰州)

洪德遣(安徽六安)

冯才权(广东湛江)

曹渭清(江苏昆山)