全球化视域下跨文化素养的内涵及培养路径研究

2022-08-29谭培培

谭培培

(重庆外语外事学院,重庆 401120)

在全球化日益深入的今天,外语教育的目标已从培养掌握听说读写译技能的传统翻译型人才,转变为培养具有跨文化素养、知识、能力并能与异文化背景的人有效沟通、平等合作的新时代跨文化人才。2018年颁布的《外国语言文学类教学质量国家标准》将“跨文化能力”作为外语类专业的核心能力指标之一,纳入人才培养规格,提出要“特别突出跨文化能力培养”。我国高校的外语教育作为跨文化教育最坚实的平台,对跨文化人才的培养以及跨文化相关素养的研究具有重要意义。

1 跨文化素养的内涵

1.1 从绝对文化主义走向相对文化主义

跨文化一直强调文化在不同时代不同地方所具有的不同表现形式,这种文化的多样性既是交流、革新和创作的源泉,也是保障人类价值和权益的基础。然而,当不同文化背景的人相处交流的必要性日益增加之际,跨文化素养应当如何定义,如何培养,以及与民族认同、价值界定、冲突解决等问题有何关联,这些都是我们在探讨跨文化素养时应予以考量的。Hammer(1999)等人发展高达数十个题项的量表,用以检测个体跨文化发展的养成方略,称为IDI模式(Intercultural Development Inventory),主要用于考察受访者对于跨文化的价值、文化差异所遭遇的挑战等。而后,Hammer(2003)等人进一步构建了跨文化敏感度发展模式,称为DMIS模式(Developmental Model of Intercultural Sensitivity),该模式将民族中心主义及族群相对主义视为天平的两端,如果个人依附于单一价值的民族文化中心主义,则对于跨文化素养的育成,有明显不利的影响,呈现出个人对于差异经验的态度,当能够由种族中心主义的意识形态(对于异文化的拒绝、防堵等),逐渐进展至适应和融合的过程,则得以理想地展现出对于不同文化背景者的尊重与接纳。另一方面,当过度靠拢民族主义时,会造成狭隘视野的局限性;但极端开放时,也可能变成文化虚无主义或文化相对主义。可见,如何从认知、情意和行为等来达到妥善的平衡目标,是跨文化素养培养的一大挑战。

1.2 从心理知觉到社会变迁

个人跨文化素养的构建历程并非是单线式的发展,而是有不同层次的。跨文化学者Bennett(1998)主要是以个体的心理知觉为视角得出理论模式,依序是跨群体接触理论、转换历程理论及跨文化知觉发展模式。在跨文化知觉发展模式中,特别强调个体面对异文化时所引发的觉察,以及通过心理机制的运作而整合出得以回应异文化情境下的各种疑虑和态度。其包括:第一,个体能通过心理知觉而赋予异文化相关现象的意义;第二,个体通过理解和觉察差异之后的转变,进而产生行为表现或途径的调整能力;第三,个体在观念和能力的持续整合调整中,将文化差异提升为自身世界观的一部分,并在实际交际过程中加以运用和调适。最后,形成个体的跨文化知觉和知能等素养。

近些年对跨文化素养的研究中,部分学者提出不只是心理层面的困境,外部环境的变迁也是不可忽视的,甚至影响着宏观社会的公平正义与微观个体的智识及德行。在激烈和不确定的社会变迁下,单凭个体努力已经越来越不足以应对宏观环境的影响,因此社会学理论的方向备受关注。跨文化社会学理论认为,个体可以通过参与情境来实践其所学的新知能,强调跨文化发展经验,并构建出跨文化素养的发展重点。态度向度,意识到自我团体和团体公平的价值;体会对歧视和种族中心主义前提的否定;欣赏承担风险、有效跨文化互动的生活角色。知识向度,了解对于自我与文化认同的关联,跨文化相似和差异的知识;了解因种族、性别、阶级与宗教而产生的相互压迫;了解涉及社会变迁的要素和沟通中文化差异性的效应。技能向度,具有自我反思能力;文化相似与差异的认同与调适;具备采取多元观点的能力;欣赏跨文化沟通的能力。该指标系统虽然仍以态度、知识和技能的学习为出发点,但特别强调跨文化素养所处的社会结构和社会意义,以及对促进社会公平正义的作用,此发展重点凸显出,关注跨文化素养时,不仅以个体的表现为主,还能延伸至社会变迁层面的思考。

2 跨文化素养的培养路径

2.1 跨文化素养的发展阶段及内容

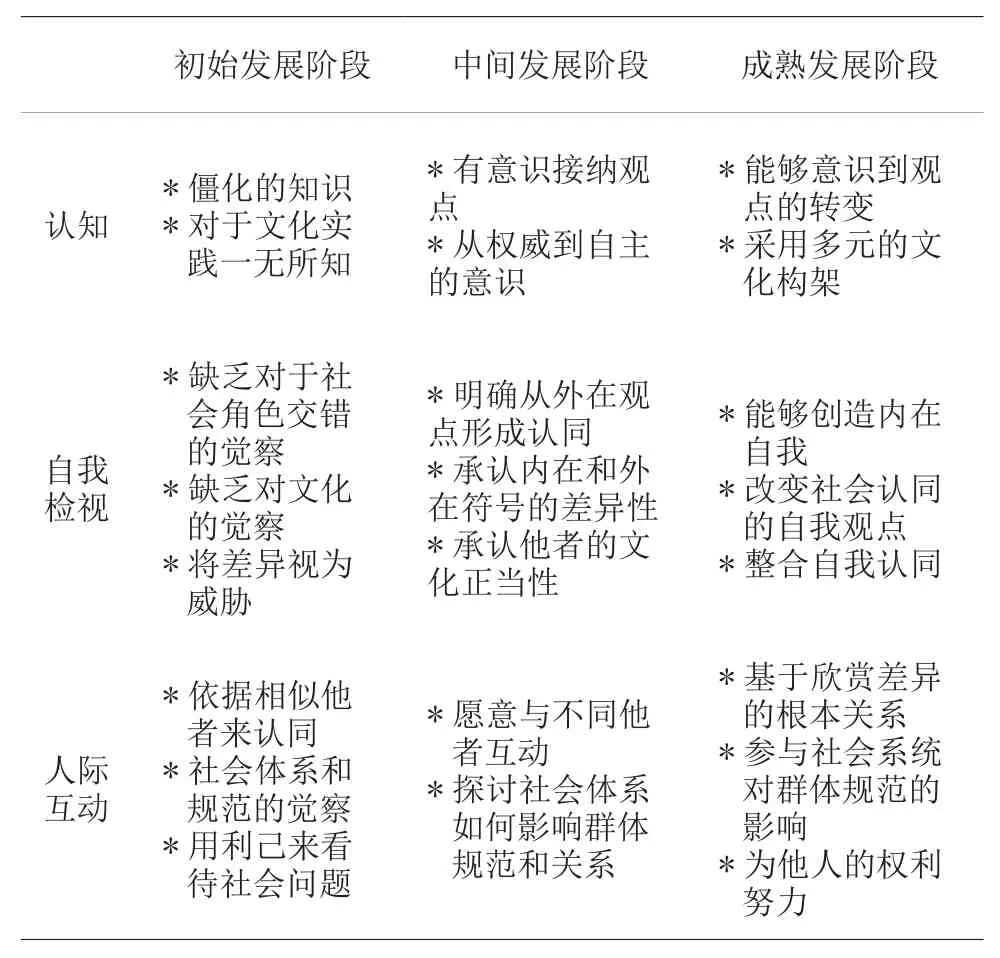

对于高校学生跨文化素养的形成是一个循序渐进的过程,在了解、建构、体验差异、整合调适再实践反思的循环往复中,逐步培养全面又稳固的跨文化素养。跨文化素养可根据认知、自我检视以及人际互动层面分为初始、中间和成熟发展阶段。如表 1。

表1 跨文化素养的发展阶段及内容

2.2 具体培养路径

综上就跨文化素养的内涵及发展阶段进行了具体的论述,旨在探讨如何在高校外语教学中培养学生的跨文化素养。外语教学的各个环节是相互影响,且具有一定的内在逻辑性,因此需要在教学理念、目标、模式以及教材使用、课外引导等各方面下功夫。

(1)课堂教学上的培养方式。外语课堂教学需关注学生在跨文化知识、能力、态度等方面的相互关联相互渗透,均衡发展。第一,提供文化信息,引导学生进行文化知识学习;第二,建立跨文化真实语境,通过实物展示,视频播放等方式展现他国文化和生活,创造真实的外语学习环境;第三,设计并展开多样化文化教学活动,采用对他国文化知识进行讨论分析,在课堂模拟表演短剧等形式;第四,开展丰富的文化体验,通过外教或者留学生参与到课堂教学,让学生能感受到真实的跨文化交际场景。

(2)课外实践活动中的培养方式。提升学生的跨文化素养仅靠课堂教学是不够的,课堂内外都是学生获取跨文化知识、进行跨文化体验的平台。第一,通过网络媒介丰富跨文化学习和交际实践的资源,可利用Facebook、Skype等社交工具与外国学生进行在线交流;第二,展开丰富的课外语言文化活动,例如外语演讲赛辩论赛、模拟商务谈判、模拟联合国大会等,或者定期开展外国文化周文化月活动,全方位感受异国文化;第三,学校可利用国际交流与合作的平台,组织学生赴目的语国家进行短期学习,能够真实体验他国文化和生活;第四,学校可通过校企合作等方式,为学生提供更多涉外实习的机会。

3 结语

综上,本文就跨文化素养的核心内涵进行了论述,从个体的心理知觉转变为社会经历的积累来加以重新审视,可知跨文化素养的能力构成具有深刻的层次性,在不同的发展阶段皆有不同的内涵,最后,在理论研究的基础上,针对高校外语教学的跨文化素养的培养路径提出了方案。在高度全球化的现代社会中,对跨文化素养的认识与投入已成为时代的必然选择。