关于苏秉琦先生的两件事

2022-08-29童明康国家文物局

童明康(国家文物局)

很高兴有机会参加今天的“苏秉琦与中国考古学:反思与展望”学术研讨会(图一),感谢母校的盛情邀请。大家都知道我和苏秉琦先生曾有过十多年的密切交往,从编辑他的论文集开始,一直到他去世。后来我调到文化部当了8年司长,这期间基本没有参加文物系统的活动。我一直希望有机会讲一讲自己与苏先生的一些事情,为了考古学科、为了文物事业的发展,我有这个责任。今天我主要讲两个问题,一个是“中国学派”的问题,另一个是中国文明起源问题。

图一 “苏秉琦与中国考古学:反思与展望”学术研讨会与会人员合照

一 关于“中国学派”

《文物》1984年第1期发表了俞伟超先生和张忠培先生共同署名的编后记[1],苏秉琦先生事先并不知情。编后记刊发以后,反响非常好。当时的人大副委员长费孝通说,“苏秉琦的两位学生办了件好事”;白寿彝先生对编后记也给予了很高的评价,考古学界很多同仁也都说这篇编后记写得十分出色。同年 2月19日,夏鼐先生读到了这篇文章,在他的3篇日记中提到对考古学“中国学派”一称的具体 意见:

2月19日:“阅新出的《文物》1984年第1期,主要为张忠培、俞伟超的《探索与追求》(《苏秉琦考古学论述选集》的‘编后记’)(夏先生原文如此,实际署名应为俞伟超、张忠培)。其中有些论据颇有问题,用铅笔注于旁。……写信给张忠培同志。”[2]

夏先生看了这篇编后记后,认为颇有问题,之后写信给张忠培,没有给俞伟超(可能因为俞当时在哈佛)。我后来知道,他同时还写了两封信,一封给了童恩正,一封给了张光直。

2月20日:“与他们二人(王仲殊、安志敏)谈及《文物》这一期《探索与追求》一文,他们都有些意见,尤其认为关于考古学‘中国学派’一称的提法,很不恰当。与徐苹芳同志……,也谈起《文物》上这篇稿子的事,据说俞伟超在美国哈佛大学曾就此题目作过一次报告。”[3]

2月22日:“与苏秉琦同志谈《文物》第1期的俞伟超、张忠培的稿子,我劝他最好写信表示自己的意见,不要以误传误。又谈赴成都参加会议事。”[4]

四天里三天的日记主要是谈此事。

这里讲的成都会议就是第一次全国考古工作汇报会,1984年3月5日开始,到3月13日结束,受当时文物局文物处黄景略处长委托,3月4日我陪夏鼐先生和苏秉琦先生离开北京。在成都的十天里,基本上是我一直照顾他们,今天我要把这十天发生的一些事情讲给大家。我觉得这是一部活的考古学史。

3月4日,到达成都的当天晚上,夏、苏两位先生去川大见徐中舒先生,在徐家待了将近一小时,谈了一些往事及健康事宜。徐先生表示次日要到会“捧场”。

3月5日,早晨9点开会。吃完早饭开会前,夏先生拉着苏先生说:“继续谈下我们没有谈完的话题。我都不知道怎么回事,就冒出了个‘中国学派’。”夏先生又问:“和伟超他们谈过了吗?”苏先生说还没来得及,夏先生说要尽快谈。这时徐中舒到了,话题就此中断。

3月6—8日,开了三天大会。8日下午,请本来没有发言的马得志在会上增加了一个发言,讲偃师商城的考古,又请吴新智讲了古人类学考古。这时,接近吃饭时间了,夏先生说,本来还想请苏先生给大家讲一讲的,但是今天已经到了晚饭时间,以后有时间再请他讲吧。

吃晚饭时,夏先生又提起了这个话题。当时给我的感觉是,在很短的时间内,夏先生屡次提起“中国学派”,说明他很在意,也很着急。夏先生在晚饭上讲:苏先生关于中国学派讲了三点,一个是新时代,这个太牵强了,新时代是质变,绝不是量变,光讲一个考古材料相当数量的积累,这怎么能是质变呢?它就是个量变,所以新时代不存在。第二点是说已经初步形成了中国特色的学科体系,中国特色指的是什么?是中国材料的特色,还是中国历史的特色,中国历史内容的特色?如果是这些的话,那中国史本身就有中国特色,什么时候都是这样的,也成不了什么“中国学派”。如果说“中国学派”,那还要有其他的东西,不能光是这几样。苏先生说,其他东西是有的,但没有继续详说(后来回到房间,苏先生跟我讲,比如说区系类型理论)。第三是已经有一批建国后培养起来的专家学者。夏先生说,年轻人固然很重要,但是新人不一定就是新时代,要有新的学术思想和成果,而且不能只有一个两个,要有足够多的,这个我还没有看到。所以,不存在“中国学派”,也没有进入新时代。这是夏先生当时在饭桌上讲的主要意思。

其实苏先生讲“中国学派”问题,是1981年北京市史学会的成立大会上邀请他讲话时讲的,而且苏先生当时讲得很清楚,是为了回应院领导的讲话。胡绳在一次讲话中表示,中国所有的社会科学,都要努力建立自己的“中国学派”,苏先生就是为回应院领导的这一观点。由此可以看出夏先生完全理解错了,还把“中国学派”当成俞伟超和张忠培讲的,所以他让苏先生劝这两个人不要“以误传误”。

夏先生讲的是不存在“中国学派”,指出苏先生提的三点都不成立。他不知道苏先生在1981年时就讲过这样的话,而且苏先生讲的是在世界范围内的考古学研究中,“中国学派”开始出现,也不存在挑战什么,他是在世界各国的考古学比较中,说“中国学派”开始出现。当时因为《苏秉琦考古学论述选集》还没有出版,只是先发了这个编后记,夏先生没有看到书,所以就有一些误解。

后来在成都发生的三件事情,都与这个事有关。

第一件事发生在3月9日,我陪夏先生和苏先生去都江堰离堆公园。当时在“深淘滩,低作堰”六个大字前,两人发了半天的感慨,苏先生说这是李冰治水的精髓。两人来到后山,山上有个小门,上面有四个大字“过渡时代”,夏先生很高兴,和苏先生说,我们都是过渡时代的人。我就说,夏先生,你们既是过渡时代的人,也是开创新时代的新中国考古学的领路人。苏先生说,一个时代的人,做一个时代的事情。中国考古学的希望在他们年轻人身上(指着我),在新世纪,新世纪属于新时代。夏先生说,我们前面也有人做了一些工作,但是总体来讲,我们是开创时代的,是第一代的人。

夏先生在这里有两层意思,一个是过渡时代,他仍然不认可新时代,认为不存在新时代;另一个就是,中国考古学的开创者有他们一份,夏鼐、苏秉琦都是第一代人,这在以后做考古学史的时候是要讲清楚的。前面有李济,也有更早的袁复礼等人,有1926年在夏县西阴村的发掘,北京人的发掘,殷墟的发掘等,但夏先生苏先生也是第一代人,这是夏先生对考古学史的意见。

第二件事情其实应该放到后面讲文明起源的时候一起讲,但因为确实是在成都发生的事情,所以还是放在这里讲。3月10日上午,夏、苏二位先生去参观四川省博物馆(现四川博物院),看得非常仔细,在参观中途喝茶时,夏先生对苏先生说,我们有时间一定要去望江楼公园喝喝茶,苏先生答应了,说几十年未曾去过望江楼公园了,要去怀旧。下午去看四川省博物馆的库房,苏先生讲的是“看宝贝”。经过库房门口时,两个筐子放在那儿,筐里是麻袋,麻袋里装有陶片。夏先生绕过筐子就进库房看“宝贝”去了,苏先生一看陶片就来了兴致,蹲下来摸了几片陶片。苏先生摸了一会儿,跟我讲:“给我找个马扎来”,我赶紧让博物馆的人找来了小板凳,苏先生坐在那儿摸了半小时左右,将口沿、肩部、底部排出了三行。苏先生让我把正在库房里陪夏先生看文物的考古所所长赵殿增和博物馆馆长范桂杰叫来,赵殿增出来后,苏先生问他:“这些陶片是哪里挖的?”赵殿增回答说是在三星堆,苏先生追问具体地址,赵殿增说是在月亮湾,苏先生让他讲详细一点,赵殿增说:“我们和川大在这个遗址挖了几年了,就出了这些。川大去年已经退出了,我们考古队也打算明年就结束这里的工作,换个地方,选在哪里还没有确定。”苏先生说:“这可不行,这个遗址非常重要”,指着排好的三排陶片,“自成体系,长达千年,正在夏商之间,就在这儿挖,必有大收获。”浙江省考古所所长刘斌讲苏先生的“魔咒”,这也是个“魔咒”。苏先生说这个话的时候是1984年,赵殿增讲,我们听老师的,再做两年工作。果然,1986年就发掘出三星堆两个祭祀坑。四川省文化厅副厅长王幼平、文管会办公室主任朱秉璋等人跟我联系,说有重大发现,要来北京给苏先生汇报,我就帮他们给苏先生打了电话。他们到北京后,一见苏先生就讲,“苏先生,您老真是料事如神”。苏先生看了遗址出 土器物的照片后也非常高兴,了解到是陈德安、陈显丹二人挖的,后来多次在讲话中提到过 “二陈”。

在苏先生的倡议下,次年秋天就在三星堆召开了研讨会,很多学者到场。邹衡先生说:“真没有想到,这里会出这种东西,商的影响都到了这儿了。”童恩正先生说:“这些东西放在世界上任何一个地方出土,我都不感到奇怪。因为它太新鲜了,没有出过这样的东西,太令人震惊了。”那个会议开得十分成功,证明了苏先生满天星斗说、中华文明多元论的正确性。

当时在看完、讲完这堆陶片后,苏先生起身拉着我去库房看文物。这个时候夏先生已经看完了,我们进去的时候夏先生正在题字,夏先生题了十六个字:“琳琅满目,美不胜收,巴蜀文化,大有可为。”苏先生回身指着那两筐陶片道,“这才是巴蜀文化!”

第三件事情是,3月11日上午,我陪夏先生和苏先生去文殊院,两人在那看得特别高兴。老和尚讲了“马祖建丛林,百丈立清规”,又讲述了佛教初创和文殊院发展的过程,苏先生非常感兴趣。苏先生问了几句,在后面的会议上也体现出来了。他认为我们考古学也应该有自己的戒律清规,他非常支持那次会议起草的《考古工作规程》。后来在总结会上,又谈到了“马祖建丛林,百丈立清规”。夏先生要在文殊院题字,问苏先生对于题字内容的意见,苏先生说了两个字:“保呗”。夏先生题了十二个字:“文殊古刹,成都一宝,其善保之”。参观完文殊院,又去军区看了开明王妃墓,在那我非常荣幸地有了一张夏先生给我拍的照片。参观完这里,就去了望江楼公园喝茶。

喝茶时,两个人谈到了抗战时期的成都。苏先生说:“抗战时我到望江公园来过,那个时候虽然外面已经是战火纷飞了,但成都还是一片安详之地。不过物价已经比较贵了,虽然有钱,有时也买不到米,有时候是靠吃香蕉来充饥。”闲聊了一会儿,夏先生又开始发问:“有件事想向苏先生讨教。北大毕业的学生,都是我们考古所先挑,我们挑的都是最好的。但是几年以后,好像留校的学生进步得快一些,到考古所的学生进步得没有他们快,像伟超、忠培、严文明啊,包括邹衡、童恩正。”苏先生想了一会儿,慢条斯理地说:“大致我看有这么几点原因。一个是大学的氛围,北大的老师什么课都可以听,历史系、地理系、中文系的课,王力的课、侯仁之的课,什么课他们都去听,眼界比较开阔。第二点是,考古学的老师都要讲全国的考古,不是讲一个地方的,所以就逼着这些老师每年都要看大量的东西来掌握全国的考古新发现。他们的讲义都是每年要修改的,每年都要增补的,甚至有的人是每年都要写文章的。这和考古所不一样。考古所洛阳队不知道西安队在干什么,老死不相往来。第三点可能是教学相长,学生们经常提出一些稀奇古怪的问题,要回答就得思考。有时候学生提出来的问题,事情一过,他们自己可能都忘了,但是我们忘不了。比如伟超、忠培在运动中批评见物不见人,提出考古学的马克思主义化,运动一过就不再提了。但是我脑子里一直在思考,考古学的马克思主义化问题,人民化问题,还有紧跟时代的问题,怎么样做到不愧于新时代的问题。”这里苏先生实际是在回答夏先生那一天晚上的问题,区系类型和考古学的马克思主义化,实际上就是考古学的中国特色。

总结几句:第一,夏先生认为,新时代是不存在的,还在量变的积累之中,没有达到质变。第二,“中国学派”应该有它自己独特的理论和方法,而目前没有这些东西,所以“中国学派”也是不存在的。第三是人才的培养,他说人才培养固然重要,但是光有年轻人不行,还要有新的学术思想和理论成果,这些东西也是没有的,所以不存在“中国学派”。

而苏先生认为,从1981年提出在国际范围的考古学研究中,一个具有自己特色的“中国学派”开始出现,是在世界范围的考古学研究中,与其他各国考古比较得出的结论。

当时关于“中国学派”苏先生表述的是三个特征:第一,一批比较系统而不是零星的、扎扎实实的而不是草率的田野工作、工地和原始材料的积累,在量和质上都有了飞跃,谱系基本清楚。中国史前的发展脉络过去不为人知,现在依靠考古学者的努力,能够独立地自圆其说起来了,能够开始解释中国文化和中国文明是怎么回事了,中国考古学已经走向成熟了,“中国学派”已经在世界出现了。第二,已经初步形成了具有中国特色的学科体系。其中包括马克思主义指导下的中国考古学,这是苏先生毕生的追求,包括区系类型理论的产生到成熟,以及其他学科的成果,也包括如浮选法、水下考古、航空考古等考古学自身领域的拓展。第三,已经有了一批在建国之后培养起来的专家学者。苏先生高度肯定了全国考古工作者的成绩和贡献,并且认为正是大家的出色成绩,使他这个考古学的“老兵”“欣逢盛世”,还能够继续发挥作用。苏先生认为,新的专家学者就是当年北伐的铁军,就是国内战争时候的红军,就是抗战时候的延安,是中国考古学的希望,也是中国考古学派最有力的支撑。

这是苏先生在1981年北京市史学会成立大会上讲的,是为了回应领导的号召,后来很久都没有再提及。我的理解是,实际上,苏先生认为“中国学派”已经开始出现了,但是还有待成熟和进一步发展壮大;同时,为大局着想,他后来几年文章里没有再提及“中国学派”,但讲话时还不时地提到过。而俞伟超先生在编后记上特意重提“中国学派”,是他的学术敏锐,他认为这是一件大事,是苏先生的一大贡献,“中国学派”的领路人、举旗者就是苏秉琦,所以在讲到苏秉琦的功绩时,必须要讲“中国学派”,因此他把“中国学派”写到了编后记里。俞先生对苏先生的高度评价,得到了学生们由衷的钦佩。

那是我第一次陪夏先生和苏先生出差,印象特别深刻。两位先生都是大家,人品都很高尚。其实,虽然夏先生和苏先生学术观点有所不同,但两人的关系是很不错的。每次我要照顾夏先生,他都说不用照顾他,一定把苏先生照顾好。夏正楷先生(夏先生长子)曾对我说,两家关系不错,他们小时候常去苏先生家吃饭。苏先生也多次赞扬过夏先生,我印象最深刻的有两件事。一是培训班。20世纪50年代初,百废待兴,各地基建中考古发现很多,但考古人才极度匮乏。一次裴文中处长到考古所见到苏先生,提出能否由文物局、考古所、北大三家联合办培训班,苏先生觉得这个提议不错,于是两人就一起去见夏先生。没想到夏先生一口就回绝了,说,开什么玩笑!我们学了五年,你们三个月培训,能教些什么?这样的人去挖,无异于破坏。第一次没谈成。数日后,夏先生出差,裴先生对苏先生说,趁老夏不在,赶紧把此事定下来。他们一起找了梁思永,梁先生同意了,并促成了苏先生去北大。夏先生回来,生米煮成了熟饭。苏先生说,夏先生组织纪律性很强,一旦定了的事,他不再反对,也积极参与授课,通论课甚至测量课,夏先生都讲过。后来,苏先生说:“其实,你们夏先生是对的,人才培养要靠大学。那时候可以搞‘急就章’,现在不行,要靠大学教育。”

第二件事是关于定陵的发掘。当时吴晗提议要挖长陵,他认为完整的永乐大典就在长陵里。当时的政务院副总理、中科院院长郭沫若支持他,但文物局和考古所则迟迟不动。最后,由于王冶秋和夏鼐的坚持,没有发掘长陵,而是选择了定陵“做实验”,并同意以后不再发掘帝王陵。苏先生说这是王冶秋和夏先生的功劳。

今天,“中国学派”的内涵丰富多了,“中国学派”在解决中华文明起源、国家起源等重大问题上发挥了极为重要的作用,其成果也得到很多西方学者的认可。2019年良渚申遗成功就是典型的例证。中国学者对文明起源的解读,也被世界很多学者认可。中国考古学在对世界史、特别是上古史的重建上,做出了自己独特的贡献。

二 关于中国文明起源

20世纪80年代初以来,由于中国考古新发现不断增加,需要考古工作者不断加以分析研究和阐释,早期材料涉及最多的就是“中原中心论”和对文明起源的解释。

1983年在郑州开第四次中国考古学会年会时,我作为文物出版社出版论文集的编辑,参加了这次会议。河南主办方邀请大家参观淮阳平粮台古城的新发现,但是包括夏先生、王仲殊先生、安志敏先生等在内的很多考古所的学者都不同意那是古城,认为那时候不可能有城,文明起源不可能这么早。记得俞伟超先生跳到探方里拿着手铲一边刮一边说:“你们看看,夯窝都出来了,这就是夯土,不是城是什么啊?”所以在那次会议上,尽管夏先生等人不同意,但多数学者达成了两点共识:第一,文明起源要早于商,城的出现也早于商;第二,“中原中心论”应当 突破。

在我和苏先生的交往中,我认为他一直关注文明起源问题,区系类型的划分实际上反映了他对文明起源多元的看法。苏先生最早重视的是北方地区的重要作用,认为燕山南北长城地带在中华文明发展进程中发挥了独特的重要作用。他一直认为“冀”非常重要,《禹贡》九州,排在第一位的是冀。我的理解是,我们可以讲北京、天津、上海,也可以讲北京、上海、天津,但决不能讲上海、天津、北京,或天津、北京、上海,北京永远是第一位的。《禹贡》九州把冀排在第一位,“大有来头”,这是苏先生的原话。后来就有了辽西牛河梁遗址的发现,苏先生讲,就在冀的区域,那是中华文明的第一缕曙光。所以他心中还是有早晚的,他认为北方地区长城地带更早。后来他在良渚实地看到一些蛛丝马迹的发现后,认为这是中华文明的另一个源头。牟永抗曾很激动地跟我讲,当时苏先生坐在椅子上,用拐杖用力杵着地面,“杭州在哪儿啊?这就是古杭州!”三星堆的发现也和苏先生有密切关系,发现后苏先生非常激动:“这还不是文明吗?那要什么才是文明啊?”

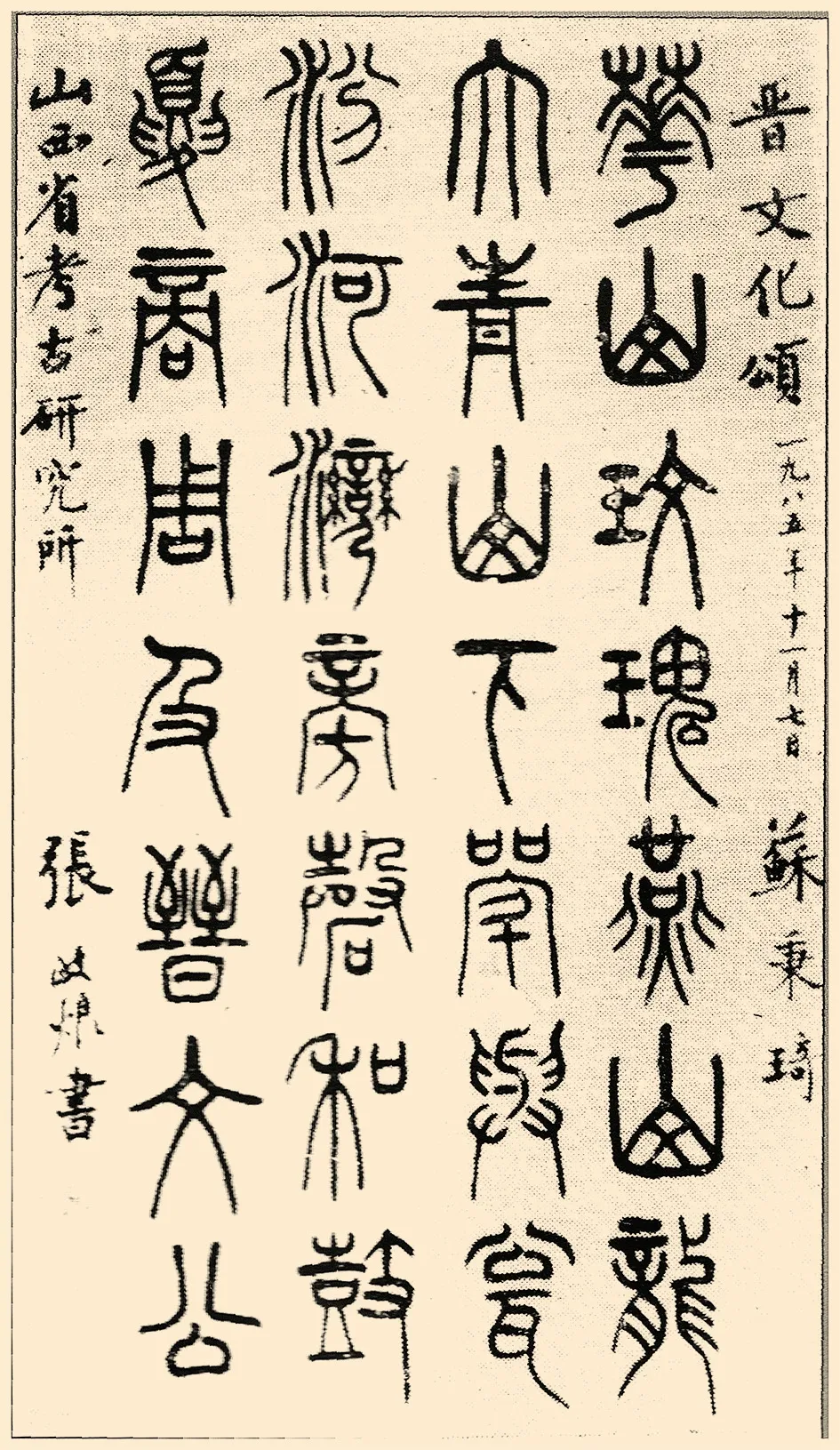

1986年,苏先生提出满天星斗说,认为中华文明起源在东西南北中哪里都有,只要你心里有,就一定能发现,心里要是没有,发现了也会错过。我理解苏先生当时的意思,第一是要否定“中原中心论”,文明不是从中原发展起来再向四方辐射扩散的。第二是认为文明起源是多元的,相互影响,但自己的发展道路、内因是最主要的。他讲到西北大地湾遗址的大房子,说那里的土不比现在的水泥差。文明的交流也很重要,交流促进了融合与发展,“改革开放很重要”。第三点也是应当强调的,苏先生并不否定中原的重要作用,“毕竟夏商周在这里是一脉相承的”,所以他也很重视“华山玫瑰”,重视陶寺的发现。1985年,他去山西考察,写了《晋文化颂》:华山玫瑰燕山龙,大青山下斝与瓮,汾河湾旁磬和鼓,夏商周及晋文公。同行的张政烺先生高度赞赏,当即书写了这首诗,留下了珍贵的墨宝和动人的佳话(图二)。

图二 张政烺先生书苏先生的《晋文化颂》

苏先生文明起源问题的第二层意思是,最终要说明中华文明诞生、发展的独特性。中国历史在初始阶段的独特性,中国特色自古有之,中华文明起源问题如果总结得好,可以对世界史作出重大贡献。马克思主义的三个来源,缺乏的是中国史的来源。对中国史的梳理,特别是对中国上古史的梳理,可以对马克思主义的丰富和发展做出中国自己的独特贡献。

苏先生对文明起源的第三层意思是对文明的认定有自己的独特看法。苏先生讲,无论是三要素、四要素、六要素,都是西方的概括总结,中国可能不一样。玉器他们有吗?龙他们有吗?从已知推未知,玉器在礼制上对中国人、中国史的重要作用与青铜器是一样的,甚至更重要。青铜器只存在于一个阶段,玉器则贯穿中国史的始终。不能说汉代的玉器才是文明的要素,红山、良渚、三星堆的玉就不是文明了。要讲发展,要讲逻辑。在良渚、红山发现之前,良渚玉器和红山玉器已经在全世界都有发现和收藏了,包括在故宫里都有收藏。而这些玉器都被认为是汉代玉器,是汉代文明的象征。而后来发现了牛河梁遗址,发现了良渚遗址,证明那些不是汉代的玉器,而是红山、良渚的玉器。有人说那就不能作为文明的要素了。苏先生认为这是没有逻辑的,它在汉代可以作为文明要素,在红山、良渚同样也是可以的。

另外一点,龙也一样,后来是皇帝的象征,早先也是。红山的猪龙、陶寺的龙盘、濮阳的堆龙,都是文明要素,是神权及王权的象征。苏先生认为良渚的纹饰,也是一种龙(起到了龙的作用)。

苏先生的第四层意思是,文明起源的推断要看组合。不光看组合,还要看与之配套的东西。他说坛、庙、冢是一套组合,有了冢就会有坛,就会有庙;有了庙就会有坛,就会有冢。这是一套组合,红山是先发现的冢,后来发现庙,再后来发现坛;良渚也是先发现冢,后来也发现了坛,就像北京城一定会有天坛、太庙、十三陵。凭着这套组合,就能找到那套文明的东西。除此之外,还有与之配套的东西,有了坛、庙、冢,就一定会有宫殿、城墙。很难想象北京城只有天坛、太庙和十三陵,而没有故宫,没有城墙。这些与之配套的东西,也是文明的象征,其中还包括宫殿区、百姓居住区等。总之,得有与之配套的东西。

所以红山文化的坛、庙、冢发现后,苏先生曾经要求郭大顺、孙守道找城,就在3~5公里内,不会远。除了找城,还要找房屋,但是没找到。后来在内蒙找到了红山文化的房屋。对于郭大顺等没有找到城和房屋,苏先生有些失望,说是因为他们没尽心、事情多、运气也不好。实际上苏先生的意思是,后代城市里有什么东西,在之前的遗址里就会发现什么东西,后代城市里的东西都是有来源的,应当在过去就有雏形。所以在良渚大墓发现后,苏先生也曾经让牟永抗他们找,他们没有找到,但是刘斌找到了,这也就是我为什么一直高度评价刘斌工作的原因。江苏的林留根曾经请教过刘斌在南方找城的方法,刘斌说不能像北方那样通过找夯土来找城,在南方城不一定是夯土的。后来三星堆也发现了宫殿,不管所谓的“五间房”性质如何,他们的路子是对的,三星堆的城也找到了。所以,苏先生所讲的是,上述组合以及和组合配套的东西,都是我们寻找文明起源的线索。

苏先生的第五层意思是关于文字,苏先生说:“文字也会有的,一定会有的。甲骨文是非常成熟的文字,它不会是传说中的老子,生下来就长了白胡子。它有一个长期的孕育过程,千年不止,两千年也有可能,也不多,只是没有发现而已。一个文字,从出现到成熟要两千年,在这两千年的遗址中去找。”他说:“我找到了一个。在内蒙古出土过一种小口尖底瓶,距今大约有4000年的历史,这种小口尖底瓶和甲骨文的‘酉’字一模一样,我给它取名叫‘酉瓶’。这种小口尖底瓶只在那个时代,也就是接近4000年前出现过,以后就再没出现,所以说这个字的甲骨文是在那个时候造的,因为后来就没有这样的瓶子了,没有这种形状的东西了。”我认为这个依据是很充分的。总之苏先生的意思是,文字一定是有的,只是还没有找到,有心找的话一定会找到,按照逻辑,甲骨文的形成应该有一个漫长的发展过程,并且希望我们的考古工作者都来做这项工作,都来找甲骨文之前的文字。我认为直到现在这仍然也该是我们的一项重要任务。

最后一点,中国文明起源有自己独特的道路,有自己的特点,应当下大力气加以探索,这也是“中国学派”的重要内容。什么是文明?中国文明的要素包括哪些?从诞生之日起到它的成熟,这些要素是有变化、有发展的,不是简单的罗列。可能在早期的时候是一、二、三、四,到后期的时候,变成了一、二、四、五、六,再后来,可能还有新的变化,这些都是需要大家总结的。包括各个地域文明发展的要素也是如此,比如良渚后来发现了水坝等大型水利工程,而北方的文明可能不会有这个特点。这个独特的道路,苏先生自己后来做了努力,形成了“古国—方国—帝国”的模式。本文所谈的,重点是1984年成都会议前后的事情,而“古国—方国—帝国”是苏先生在1987年秋的成都三星堆研讨会上提出来的,是后来他形成的文明走向“一体”道路的模式。这个模式也启发了很多人,扩大了很多人的思路,也更接近文明发展“多元一体”道路的真相。但是文明形成的要素,苏先生没有来得及做,他虽然都点到了,但是没有来得及形成文字。苏先生说过,我们早就发展了蒙特留斯,大大拓展了蒙特留斯,把蒙特留斯用在器物上的类型学,放在了文化的比较、区域的比较和全国文物的分析上,而且得出的结论是可靠的。在对待文明形成的要素问题上,我们也要像苏先生那样,坚持学界约定俗成的价值,认同人类共同的文明要素;同时又大胆创新,找出中国文明发展不同阶段、不同地域的特色要素(本句为作者2022年8月10日本文发表时添加)。这是我们当下应当要着重做的事情。特别是在良渚申遗成功这样一个大背景和前提下,中国文明要素的内涵和它的发展变化,应当提到议事日程上,并把它与世界其他考古学文化文明的认识加以比较,作出令人信服的结果,成为世界范围内考古学中“中国学派”的重要内容,成为世界了解中国的一把钥匙。

我认为做好这件事情,是我们对苏先生最好的纪念。

注释:

[1]俞伟超、张忠培:《探索与追求》,《文物》1984年第1期。

[2]《夏鼐日记》卷九《1981—1985》,第325页,华东师范大学出版社,2011年。

[3]《夏鼐日记》卷九《1981—1985》,第325~326页。

[4]《夏鼐日记》卷九《1981—1985》,第326页。