中国民族影像志的滥觞:《西康影展》本末考

2022-08-29焦虎三

焦虎三

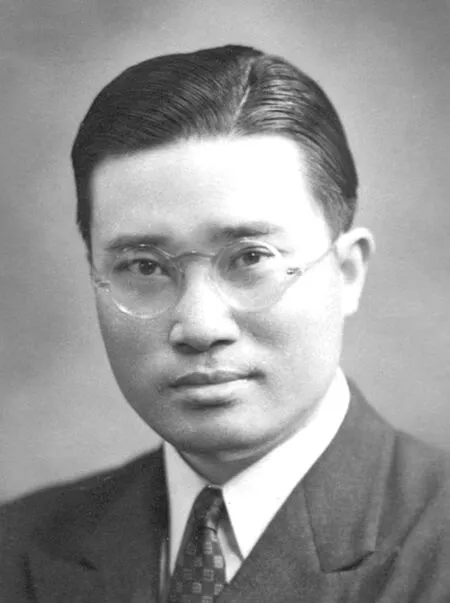

庄学本(1909—1984)是我国著名的民族学者、纪实摄影大师,也是影视人类学的先驱。1935年,其被国民党政府护送班禅回藏专使行署聘为摄影师,由兰州进入青海;1937年,由玉树出发东进,经石渠、甘孜、康定而至蓉。这次行程,拉开了他康藏摄影工作的序幕。1938年,他又受“聘任西康建省筹备委员会参议,次年改称顾问,兼西康省通志馆筹备委员”。他由此在西康省开展了广泛的民族调查与影像记录工作。1940年,他萌发了将此前康藏摄影作品整理结集的念头。在西康省政府和刘文辉的大力支持下,1941年,《西康影展》在重庆、成都、雅安三城市隆重举办,社会名流、政界权贵纷至赞誉,观影者众,盛况空前,震动学界。这次影展对于此后西南地区边疆调查的深入乃至我国民族学的发展,都产生了深远影响。将此事件视为中国民族影像志的滥觞,也名至实归。

一、《西康影展》产生的背景

庄学本(1909—1984)照

20世纪30年代,中国内忧外患,民族苦难深重。日寇长驱直入,国土东部半壁江山危如累卵;僻居边陲的西南,国防战略地位陡然跃升。国家的政治、经济、文化中心也由东转西。西康省的筹备与建立,刘文辉殚心竭虑经营西康,皆借此背景。《西康影展》的产生与成功举办,也概莫能外。

(一)西康国防战略地位提升,社会对西康的关注度与求知感大涨,为庄学本的创作及《西康影展》的举办铺奠了深厚的时代动因

抗日战争全面爆发以后,全国各界向内地大迁移。国民政府、民族工业、高校等全方位大转移进入西南地区,四川一跃成为全国政治、经济与文化的中心。巴蜀之地自古为“西南夷”聚居之处,民族众多。开发与经营“边疆”与“边地”的理念,由此深入人心。“西南由我国的边防要地变为全国抗战的大后方。事关抗战大局,为争取抗战胜利,增强抗战力量,稳定后方,民国政府急需了解西南的民族状况,尤其是了解居住在西南边境一线的少数民族情况。”

1939年,西康正式建省,其地处青藏高原东段,高山连绵,峡谷幽深,地势险要。它内扼川、滇,外控藏、卫,北达甘、青,南通印、缅,成为全国抗战大后方的屏障,国防战略地位突出。“现在川康不仅负了最后根据地之名,早已尽了最后根据地之实。就今日之情势言,无川康即无中国;就今后之情势言,保川康即是保中国。老实说来,无川康谁来保障中国,无川康谁来复兴中国。今日之川康,很显然的不是站在地方立场说,而是站在国家的立场说。”西康国防战略地位的提升,使社会对西康的关注度与求知感大涨,这为庄学本的创作及《西康影展》的举办铺奠了深厚的时代动因。庄在谈及办影展的初衷时,也与这一大背景不谋而合:“现在西康已较三四年前被人重视了。廿九年春天我在康南作最后一次考察后,预备将所得的印象汇集起来,作一个总的报告,使西康的实际情况传达出去,聊答三四年来作客之情。”

(二)西康建省筹备及立省后的建设工作,十分重视社会与民族的各项调查工作,省政府多次广邀各学科人才组团赴康考察,为庄学本的创作提供了便利的空间

西康地处青藏高原,气候极寒,至20世纪中叶交通条件仍堪称恶劣,社会经济发展迟缓,地情复杂,省情资料又极为匮乏。在“西康热”的推动下,社会方方面面均加力推动西康省情的全面调查工作。“西康改建行省以后,有若干人、若干团体抱着‘新’的希望,来到西康考察。他们费尽千辛万苦,究竟为的是什么?就是想来认识新西康,发现新价值。”

刘文辉在西康建省筹备及立省后的建设工作中,极其重视社会与民族的各项调查工作,以期真实而详尽掌握省情要况。1938年夏,他便以西康建省委员会委员长的身份亲赴武汉,“诚邀各专家入康考察,以作为将来之施政方针”。建省后,更广纳各路英才入康调研。如1939年春,他邀请金陵大学教师孙明经作为摄影师随川康科学考察团赴康考察并拍摄纪录。1938年,刘文辉亲邀庄学本任西康建省筹备委员会参议,1939年又聘其为顾问兼西康省通志馆筹备委员。客观上,这为庄在西康省开展广泛的民族调查与影像记录工作,创造了得天独厚的有利条件。这段时期(1938—1940年),庄先后赴丹巴等地考察嘉绒藏族,到越西、昭觉、西昌等地考察彝族,赴巴塘、得荣、康定等地考察康巴藏族,收获甚钜。《西康影展》的作品,除36《威州索桥》、45《威州古碉》等3张外,全为西康省影像,创作时间也几乎源于此一阶段。

(三)西康立省后,刘文辉对康省的文化发展及对外宣传格外重视,为《西康影展》的举办提供了有力的支持

“三化”实乃刘文辉西康施政的核心。三化之中,“同化”与“进化”都与文化息息相关。故刘对康省的文化发展分外关注,在其“化边地为腹地”的新西康第一进化目标中,就有“变落后的文化进化为前进的文化”的理想。其在人力、财力的投入上也不遗余力。如伍培英、唐会昌等人1941年年初在雅安以旅店房舍为址自办《健康日报》,创刊后不久,刘文辉便拨专款给该报租铺面、添置设备与装修门面。

刘文辉对于西康文化与对外宣传方面的支持,在《西康影展》一事中也体现鲜明。本次影展由“西康省政府”主办,影展涉及的费用乃至出版事宜,由西康省政府全额承担。这在庄学本的自述文中也有所反映:“当时蒙刘主席批准将照片编一册专集,再放大举行影展。”

(四)时处西南边疆的民族调查高潮期,西南边疆成为社会聚焦的热点,为《西康影展》的举办提供了广泛的社会基础

“1937年全面抗战爆发,中国政治、经济、军事重心西移,边疆研究中心也西移。国家依靠西部抗战,西部边疆的战略地位空前提高,边疆研究的战略色彩也更重。大批西迁学者研究西部边疆,造成了‘七七’事变后边疆研究第二阶段的新高潮。”马长寿在总结这一时期边疆研究的热潮时,对之有更加形象的描述:“抗战之顷,各科人士皆谈边疆,无论社会学家、历史学家、语言学家,其所学学科与边疆有密切之关系,其谈也固无不宜。然一般不相干的人士,或劳驾远征,或闭门坐谈,亦往往以边事、边情为集注之点。”

国人对西南边疆普遍的关注与热情,学界对西南边疆深入的调查与研究,加上西康因其特殊的历史原由与地理位置,此时,更加倍受关注。这一切,无疑为《西康影展》举办的成功,先期打下了良好的社会基础与舆论根基。事实上,《西康影展》之举办过程中,社会各界均鼎力相助,为展出的圆满各尽己力。这其中,任筱庄(任乃强)提供了学术指导,展出时又有渝、蓉、雅三地友人出手解困。如在成都展览时,原预选地点有三处,即青年会、少城公园或华西协合大学。但庄实地考察后,以为三处各有缺陷:青年会太小;少城公园中山纪念堂光线过暗;华西协合大学路程太远。四川博物馆馆长冯汉骥主动提供位于城守街四川图书馆二楼上的大办公室四间,供作会场。庄认为此处“光线充足,地址宽敞,陈列后非常生色”,十分满意。在庄其后的关于影展的总结性文章结尾,对社会各界的支持,也有专门致谢。

客观而言,庄学本川康民族影像志的创作乃至《西康影展》的举办,既是西南边疆民族调查高潮期的直接产物,也是西南边疆民族调查高潮期的重要成果。

(五)庄学本先期的民族影像志作品的大量发表与相应展览,早已引起社会及学界的关注,为《西康影展》的举办营造了有利的学术环境

以1937年上海良友图书印刷公司出版《羌戎考查记》为标志,庄学本已完成由公司职员转变为西南民族田野考察学者、由摄影爱好者转变为民族影像志纪录者的身份的蜕变,这当然与其自身的刻苦钻研密不可分,也与其长期的田野考察经验的积累大有关联。不仅如此,在精研摄影技术与器材的同时,庄学本也重视民族学相关专业知识的培育。比如1935年经丁文江介绍,庄曾赴中央研究院人类学组学习人类学相关的知识与专业方法。这一切,使庄早在其个人民族影像志创作的初期,便以丰硕的成果、专业的品质引起国内民族学界的注意。

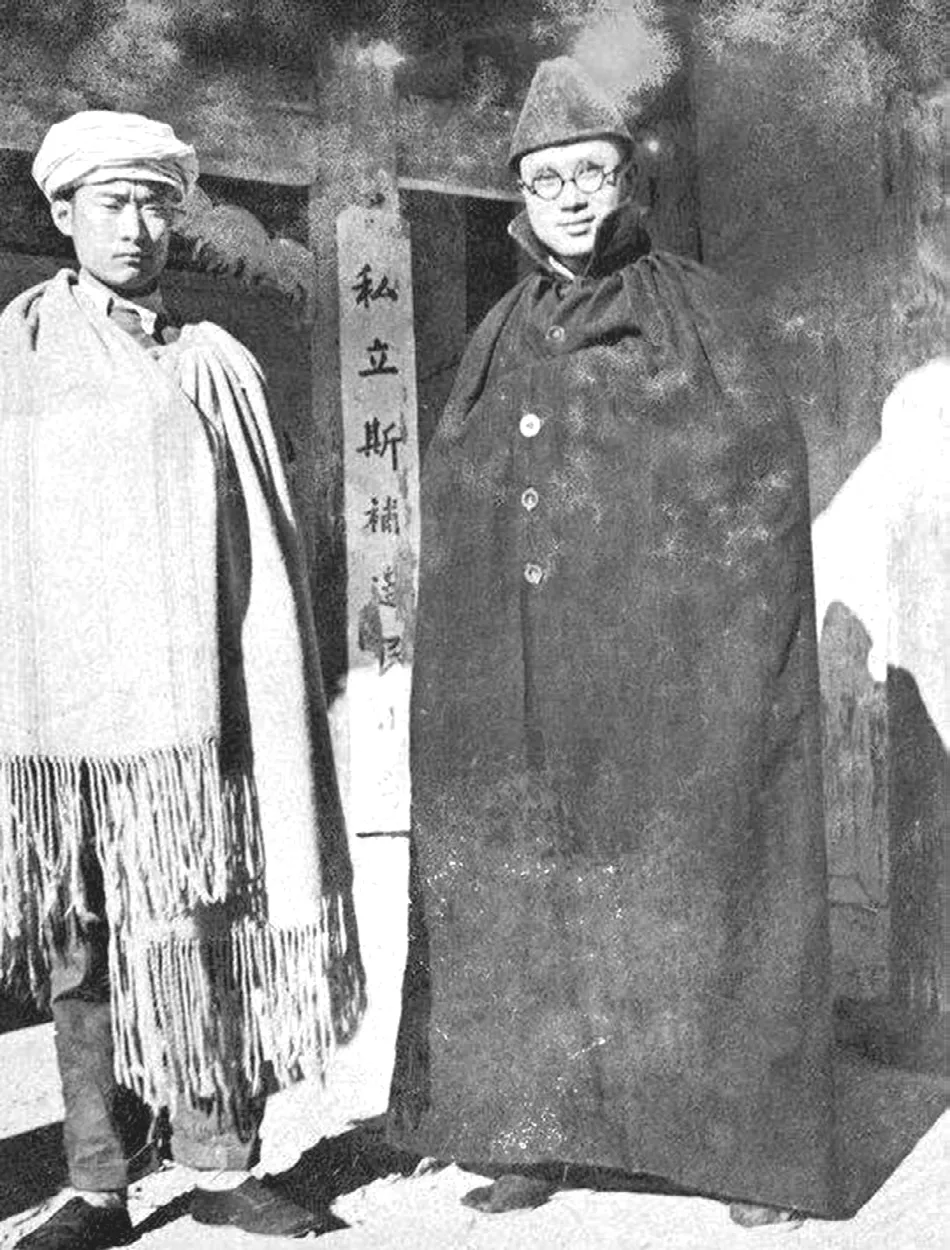

庄学本(图右)与凉山彝族斯补土司岭光电在后者所办私立斯补边民小学前留影(摄于20世纪30年代末)

1934年,庄拟以《良友》画报、《中华》画报和《申报》特约记者的身份赴藏被拒,经朋友斡旋在蒙藏委员会以“开发西北协会”调查西北专员的名义办了护照,在川西藏羌地区广泛调查,一路拍摄出上千张照片和考察日记,由《中央日报》《申报》《良友》《中华》等报刊发表。这些报刊大多为当时主流媒体,影响甚大。如《良友》杂志为中国第一本大型综合性画报,发行量曾高达40000多份,远销美国及东南亚诸国,号称“良友遍天下”。1935年该刊(共12期)以《古昆夷之遗族》《淘金记》等为题发表庄照片(均有田野考察性质图注)61张,1936年该刊(共11期)以《恋爱在青海》《西游记》等为题发表庄照片(均有田野考察性质图注)57张;1937年该刊(共9期)以《青海刹巡礼》《游山会》等为题发表庄照片(均有田野考察性质图注)12张,1940年9月该刊又推出主要由庄撰稿供图的《新西康专号》,分军政建设、资源蕴藏、山川地理、民族社会、名胜风景等五大类,刊发图片达百余张之多。《中华》杂志1935至1939年,共刊发庄照片59张。《申报》是近代中国发行时间最久、具有重大社会影响的报纸,其读者广泛,发行面广。该报纸也大量发表了庄的文图作品。1935年,庄又将在川西藏、羌地区的摄影作品于南京举办了“个人影展”。

庄学本民族影像志作品的大量发表与南京个人影展的举办,渐形成其民族影像志的影响与感染力,从而不仅拉开了庄氏以后一生致力于民族调查与影像志纪录的序幕,也使其开始受到社会及学界的关注。这为他今后《西康影展》的成功举办,营造出有利的学术环境与理论氛围。

二、《西康影展》的经过概况

1940年7月,在完成良友图书杂志在《良友·新西康专号》的撰文配图工作后,庄学本即赴成都筹备影展,整理图片,赴成都放大、装裱。以上工作完成后,1941年2月12日,其携两箱照片(285张)搭车赴重庆布展。

(一)《西康影展》的地点、时间

2月15日,《西康影展》预展在重庆古物展览会馆(重庆沙坪坝中央大学历史学会古物展览会馆)开幕。至该年5月7日为止,影展在渝、蓉、雅三地集中展出;事后,应西康省政府要求,又为地方行政干部训练团一二期学生间断展出两次。依庄氏本人的统计,举办影展的都市有三处:重庆、成都与雅安;影展会场八处,其中重庆四处,成都、雅安各两处;陈展九次,其中重庆四次,成都二次,雅安三次;展览凡37天,重庆18天,成都9天,雅安10天。观众共计约20万人次。

(二)《西康影展》的作品内容

《西康影展》所选作品的创作时间从1938年至1940年9月,所选图片285张,涉及西康省的23个县,雅、宁、康三属的山川地理、风土人物皆有所反映,内容广泛,地点众多,包括康属之石渠、甘孜、炉霍、道孚、泰宁、康定、丹巴、九龙、雅江、理化、巴安、义敦、得荣等13个县,宁属之越嶲、冕宁、西昌、昭觉、盐源、汉源等6个县,雅属之荥经、天全、雅安3县。民族以汉、藏、彝为主,也间涉羌、苗、纳西、摩梭等民族(族群)。

《西康影展》创作题材以人像摄影、风光摄影及记录摄影为三大主题。民俗摄影色彩浓郁,民族影像志的主题表达鲜明,民族元素突出。展出依图片编号排序可细分为军政要员(1)、山川形势(2—27,41—43)、矿产资源(28—30)、交通旅程(31—40,44,268)、民居建筑(45,74,77—78,265,274,277)、寺庙建筑(46,150—152,163—165,270)、风景名胜(47—53,94—99)、服饰文化(54—55,60—67,82—83,87,215—223,264,266,276)、人物肖像(56—59,79—81,89,106,108,153,263,272—273,278)、生产劳作(68—73,75—76,86,88,105,107,111,227—228,233,279,281—282)、饮食文化(84—85)、动物(家禽)影像(90—92)、民间信仰(93,102,167—168,224,269)、商贾活动(100—101)、宗教活动(103,154—155,166,169—174,241—246)、音乐艺术(104,229,275,280)、体育活动(109)、植物图谱(68,110,283—284)、民间器物(107)、丧葬礼俗(117—123,254—262)、节庆活动(124—126)、舞蹈艺术(127—135,271)、生活纪实(136—138,225—226,230—232)、戏曲艺术(139—149)、文物古迹(156—159)、绘画艺术(160—162,247—248)、武装斗争(234—240)、婚嫁礼俗(249—253)、政治活动(267)、作者照片(285)等30小类。

庄学本在《西康影展》作品题材的选材上,首先是以对外积极宣传西康为出发点,故其以表现并赞誉西康壮丽山川、优美景色的风光摄影类作品数量为最;其次是真实纪录西康的民族风貌、风俗习为,为世人正确了解西康的兄弟民族提供图像的证史,故纪实摄影类中,生产、生活、服饰类图片居多;其三是向外界传达西康兄弟民族多元而丰富的文化、悠久而独特的艺术,以期促进全社会关注西康,故表现西康诸多少数民族音乐、舞蹈、绘画等艺术类的纪实摄像作品也十分丰富。“宣传西康、了解西康、关注西康”可以说是庄氏作品选材的出发点,也是《西康影展》的宗旨所在。《良友》在《新西康专号·编辑者言》中云:“这次庄君出其二年余来遨游西康的收获,编成这册专号,在一百多帧照片中,对康省军政的设施,富饶的物产,以及番属罗族、麽些族、苗族、夷族等边地人民的生活,信仰等,个别作一个简单的报道,使外界认为神秘的这个边区,读了这册专号后,能够获得一个较准确的轮廓,进而引起研究和开发的兴趣,实在是编者所期望的。”这段寄语,与庄氏办《西康影展》的初衷异曲同工,可谓影展目的最佳的注脚。

(三)《西康影展》的展览实况

《西康影展》赴三地展出,每地都可谓盛况空前、观者如云。应社会各界的强烈请求,多次增设展场、延长展期。

在重庆中苏文化协会正式开展后,3月2日星期日,为影展的第四天,观众最挤,室内呈空气不通、尘埃飞场之象,只好在地板上每隔五分钟洒水一次,使空气调和。4日在沙坪坝续展时,中央大学附近的重庆大学、南开中学等校学生六七千人,闻讯都来参观,热闹的情况不亚于中苏文化协会。在成都,影展于17日正式开幕。《中央日报》为此出特刊半幅,《新中国日报》亦著论鼓吹,执笔者为顾颉刚、姜蕴刚、徐益棠诸教授。影展预定举行四天,至20日截止,连日车水马龙,观众如堵,常有大群人在清早等候开门,平均每日观众约万人。中西各报对此均极注意,每日皆辟栏刊专论,载影讯。题词评语,室中张贴为满,其中有蒙文、藏文、回文、彝文、英文、法文、俄文,五光十色,琳琅满目。在雅安时,5—7日正式展览,妇孺老幼连袂而来。一时城中甚为轰动。小孩子在场中奔跑跳跃,秩序颇乱。会场门口卖瓜子、花生、白糕、凉面、抄手、汤圆的小贩,云集不少,夹道组成一个临时商场。陈列室太小,显得非常拥挤,进出口都阻塞不通。三天共吸引了观众七八千人,门前的青草尾竟被践踏成一片光滑的油毯。

展出期间,军政界、文艺界、学术界、国内外新闻界与驻华外交官员、外国友人,纷纷前往。成渝两地相关报道更可谓铺天盖地,专业评论连篇累牍。军政界如于右任、陈立夫、刘文辉等;教育界黄炎培等;文艺界郭沫若、田汉;学术界顾颉刚、徐益棠等,凡上百社会名流亲赴展场并题词以贺。在渝期间,苏联塔斯社两次专访,中国国际广播电台(沙坪坝土湾街道下土湾6号,呼号“XGOY”)将影展消息向全球进行了报道,展示了中华民族“建设边疆、抗战到底”的决心。

三、《西康影展》的时代意义

庄学本民族影像志作品本身的价值与意义,早已得到学界的公认,本文在此勿需再言。只是《西康影展》本身的时代意义,还较少有所讨论,故刍论一二。

(一)《西康影展》在我国影像人类学发展史上具有里程碑意义

众所周知,我国近现代博物馆是在中国社会逐步近代化的过程中引进与产生的。民国时期为博物馆草创,其以收藏展品、基本陈列为主要任务,有些博物馆也举办临时展览。此外,民间各类展览活动频现,但以上展览大多集中于文物展览、美术展览、图书展览与商品展览等几类。在这些公共展览活动中,“被展示的物品除了清代已被收藏的金石器物外,还有民国建立后才被收藏的物。这些物既包括朴学影响下的金石、碑碣和砖瓦,还包括民间的日常用品、地下考古发现的器物和当代美术作品等新兴‘玩意儿’,而且它们在博物院中占了相当大的比重。”此一时期,中国摄影家包办的影像展览数量本不多见,专门针对少数民族的影展更为稀有。《西康影展》为中国影像人类学初创期最大的一次少数民族影像展,也是民国时期最为成功的一次少数民族影像展,在我国影像人类学发展史上具有里程碑意义。

(二)《西康影展》助力了“建设新西康”的高潮

《西康影展》开展前,在成都接受《成都党军日报》采访时,庄氏从摄影艺术的角度表达了自己对于影展的期许:“摄影在现代艺术中,是比较最能为写真的,因为它不能向壁虚构,态度也最为客观。无论识字与不识字的人,与它接触之后,都会留下比较深刻的印象。庄氏深信此次在成渝两地举办的西康影展,定能收获得预期的效果。”影展的成功,更加坚定了庄氏对“新西康”的信心,“影展虽未尽其最善的努力,但西康本身确具备着许多美丽的动人的条件,例如:雄壮的河山,丰富的资源,灿烂的黄金,快乐的居民,纯朴的社会,古雅的礼俗,奥秘的宗教。所以一经介绍,到处万人空巷,证明开发西康的前途非常光明。”

1939年西康省政府成立后,刘文辉颁布了建设新西康的六项任务,从厉行经济建设、加强民族关系,到发展边疆教育、加紧组训民众,再到改善人民生活、彻底澄清吏治。1940年后的西康省,于内,各项建设事业飞速发展;于外,社会关注度与支持力度,前所未有。客观而言,《西康影展》在其中无疑产生了“推波助澜”的积极作用。“通过研究庄氏对西康文化的考察以及庄氏作品在当时产生的重要社会影响,亦可以梳理出当时主流社会与西康少数民族二者之间的隔膜与沟通并存的历史关联;而庄学本通过其作品尤其是摄影作品,在二者间则发挥了重要的纽带作用。庄学本希望通过精心挑选的照片和富有成效的展出方式,告诉人们一个真实的西康,揭示西康的美丽和富饶。此次摄影展获得了空前的成功,引起政界、知识界的广泛关注,留下了很多评论,这些评论大都肯定了影展的功绩。影展在最大程度上促使人们了解西康,在某种程度上也为内地人士揭开了西康的神秘面纱,让他们得知西康‘真相’。”

(三)《西康影展》为中国民族学事业的发展注入了新血液,开辟了新方向

《西康影展》最大的特点之一,便是极受成渝两地众多高校追捧;特别是相关边疆研究学术机构对影展更热情似火。庄还受重庆中央大学与成都华西大学边区社会研究室邀请,作了两场学术报告。《西康影展》对当时成渝两地民族学界,特别是边疆研究领域触动最深,使不少学者开始认真审视影像对于民族调查与研究的价值与意义。徐益棠在观展后,特撰《西康影展与民族学》一文,初刊于成都《中央日报》。《康导月刊》于1942年专门推出《西康影展特辑》,将此文全文转载。徐文中特代表全国民族学者向庄表达了诚挚的谢意,文中阐释了影像对于民族学研究的贡献与价值:“一个民族学家,倘然不能摄取重要的影片(像),不能摄取良好的影片,则此报告自然减色不少”。华西大学教授、《新中国日报》社长姜蕴刚观展后撰文认为,影展将使“大学与边区会发生了极密切的联系关系”。

我国民族学创始不久,部分有先见之明的学者便同步在田野考察中引入了影像纪录。“在中国的民族学——社会学建立初期,就有学者开始运用影像工具辅助开展田野调查工作。20世纪30—40年代国家提出了建设现代民族国家的号召,以及救亡图存理念的刺激,边疆考察在社会上蔚然成风。很多作家、学者、探险爱好者、记者来到了云南,拍摄了大量的影视资料。学者杨志成到云南考察少数民族就拍了大量照片并刊发。中央研究院民族学组的凌纯声则是把影像民族志作为一种基本研究方法的第一位中国民族学家。1933年他和陶云逵到云南考察傣族、纳西族、彝族、哈尼族、拉祜族、德昂族、景颇族、傈僳族、佤族时亦有赵至诚和勇士衡带着照相机和电影摄影机随行”。但当时的民族学家,精于影像纪录者几无一人。黎光明、王元辉(天元)等人1929年虽在西川藏、羌族调查过程中拍摄过图片,成为中国民族学界较早期的影像纪录实践,但其图片质量极差,曝光不足或过度、重影乃至模糊不清之图片居多;凌纯声等人随后在羌区佳山寨等处调查中拍摄的图片也存在品质问题,专业水准不足。而庄与此不同,其“拍摄技术在此已经超越了‘技术’层面。选取拍摄对象也超出了‘照相’意义。影像中民族学符号和符号中的差异的追寻,实际锻炼了作者的非凡素质”。

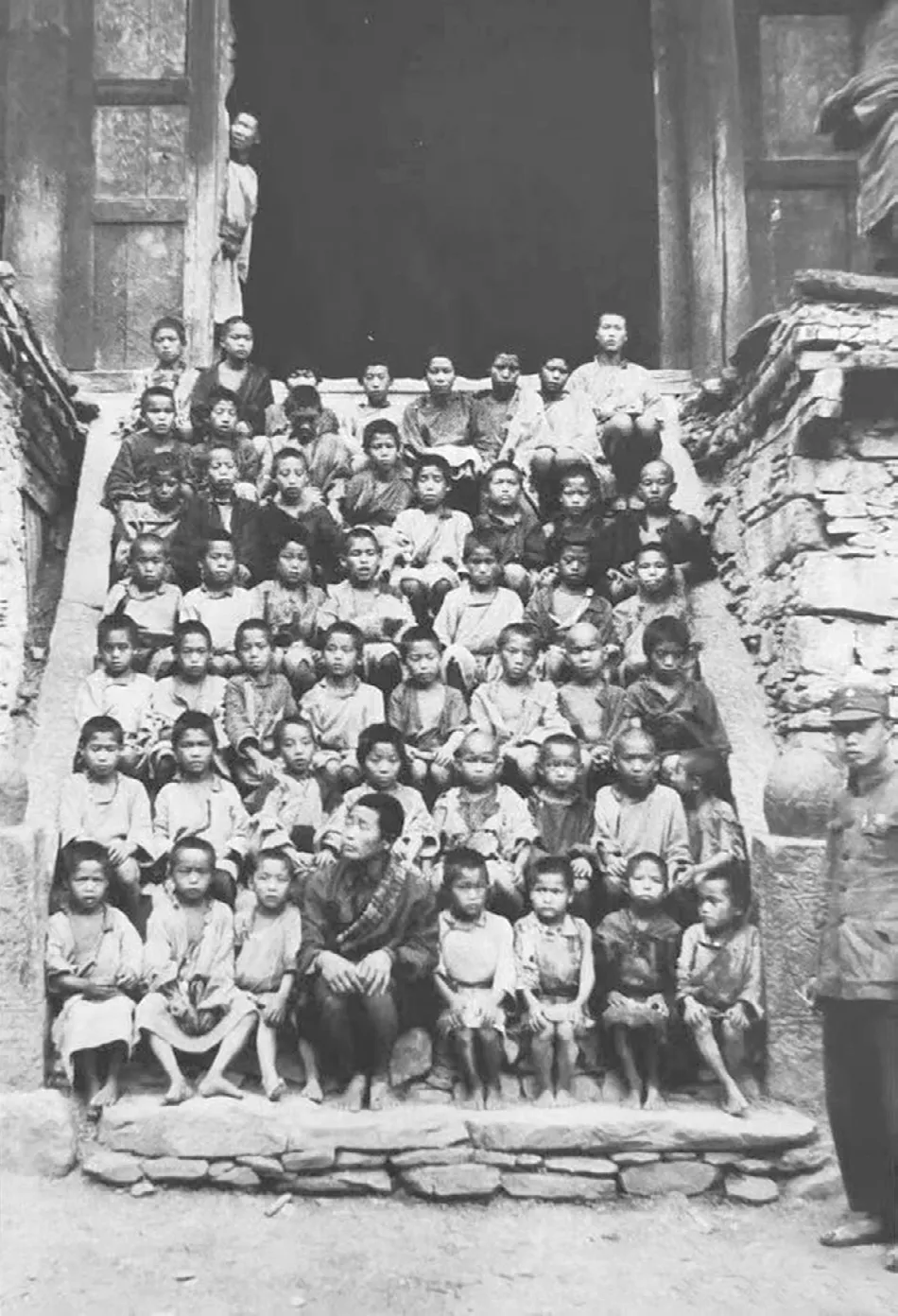

西康岷江流域一小学(庄学本摄于20世纪30年代末)

如果说,庄学本田野考察工作在中国人类学发展中的影响是“产生出来新的民族志写作”,那么他的高水准的民族影像志纪录工作,以《西康影展》为代表的民族影像志的宣传及推广工作,则为中国民族学事业的发展注入了新血液。他以一己之力整合了“田野考察+文字实录+专业影像纪录”的新方向,这不仅是对当时传统的学者与专业摄影师配合,学者“田野考察+文字实录”与专业摄影师“田野考察+影像纪录”两套工作方法的有效提升,而且“充分发挥了照片这种形象资料的优点,把照片的功能作了充分的应用”,为以民族影像志为核心的民族地区田野影视创作进化为影视人类学拉开序幕,也打下了最为坚实的实践基础。

[1]邓启耀:《三十年代藏彝走廊的民族志摄影——中国影视人类学先驱庄学本百年诞辰纪念》,《青藏高原论坛》2013年第1期。

[2]吴文:《重现庄学本:摄影大师和民族调查先驱》,《中国摄影家》2007年第8期。

[3]马玉华:《20世纪上半叶民国政府对西南边疆少数民族的调查》,《中国边疆史地研究》2005年第1期。

[4][6](民国)刘文辉:《建设西康十讲》,转自赵心愚、秦和平:《康区藏族社会珍稀资料辑要》(下),巴蜀书社2006年版,第954页,第515—516页。

[5][9][15](民国)庄学本:《筹办西康影展经过》,《康导月刊》1942年第3卷第10、11期合刊。

[7]李列:《“施教”与“治夷”:民国时期凉山彝区考察报告研究——以四川省政府边区施教团考察报告为中心》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2006年第8期。

[8]本文中图片编号录自《〈西康影展〉图说编号》,参见《庄学本全集》,中华书局2009年版,第659—669页。

[10]韦清风:《近代中国边疆研究的第二次高潮与国防战略》,《中国边疆史地研究》1996年第3期。

[11](民国)马长寿:《十年来边疆研究的回顾与展望》,《边疆通讯》1947年第4卷第4期。

[12](民国)本刊《编辑者言》,《良友》1940年第158期。

[13]丁蕾:《从私藏到公共展览:民国时期广州的博物馆和展览会》,社会科学文献出版社2010年版,第67页。

[14](民国)廖公成:《西康三年环游记》,《康导月刊》1942年第3卷第10、11期合刊。

[16]郭士礼:《庄学本西康民族文化考察研究》,《贵州民族研究》2012年第5期。

[17](民国)徐益棠:《西康影展与民族学》,《康导月刊》1942年第3卷第10、11期合刊。

[18](民国)姜蕴刚:《华大西康影展弁言》,《康导月刊》1942年第3卷第10、11期合刊。

[19]陈春芬:《云南近现代民族影像志的历史脉络》,《云南艺术学院学报》2018年第1期。

[20]王亮、王攀飞:《庄学本藏区新闻摄影活动及作品研究》,《四川民族学院学报》2014年第1期。

[21]李公明:《庄学本田野考察工作对20世纪中国边地民族研究的影响和意义初探》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第9期。

[22]张江华、王昭武:《庄学本早期民族摄影作品的人类学价值》,《中国摄影》2002年第2期。