行为转变护理模式用于高血压患者的价值分析

2022-08-27陈晨

文/陈晨

高血压是一种普遍的心血管疾病,目前全国有两亿高血压患者 ,平均每十个成年人中就有两人有高血压疾病。高血压不但会出现高血压本身症状,也会成为脑卒中、心力衰竭、冠心病、肾脏疾病的主要风险因子。据统计,每年约三百万人因患上高血压而出现心血管疾病,并发死亡。目前已有的降压药可将90%的高血压降到正常值,但大部分患者对该病的主观感受和客观体验较少,对用药的依赖性较差,导致血压不能得到有效的控制,且其依从性较差是导致血压控制率低的重要因素。20世纪80年代早期,Prochaska就提出了行为转变理论(TIM)。即:人类的行动过程是一个复杂的、渐进的、连续的过程。基于此,本文对高血压患者实施行为转变护理模式干预后的效果展开调查,报告如下。

1 一般资料和方法

1.1 一般资料

此次筛选的120例入组成员均属于高血压患者,截取的时间区间为2020年9月-2021年9月,根据数字随机表的方法分成常规组和研究组,以60例为组间人数。纳入标准:①本次试验经我院伦理委员会审批;②入组成员均自愿参与,病情签署知情协议;③入组成员均符合《中国高血压防治指南》中关于高血压的诊断标准。排除标准:①排除精神障碍;②排除高血压危象;③排除恶性肿瘤或血液系统性疾病;④排除依从性差者。

常规组60例中男性32人、女性28人、年龄限定范围:40-77岁,平均(59.02±2.05)岁;研究组60例中男性33人、女性27人,年龄限定范围:42-78岁,平均(59.92±3.15)岁。两组基线资料经统计学计算后,P>0.05,可进行组间对比。

1.2 护理方法

1.2.1 常规组

常规护理措施:根据医嘱为患者进行相关治疗,并为患者提供静养护理、饮食护理、血压监督护理等项目。

1.2.2 研究组

行为转变护理模式:(1)前意向阶段:在这个阶段,需要向患者讲解高血压是什么、常见症状及并发症等内容,加强患者对高血压危害的认识水平,提高患者的服药意识,将有关高血压的内容复印成小册子发放给患者,此阶段连续干预两周。(2)意向阶段:此阶段可通过动机性访谈的方式,对患者的内心想法进行了解,将影响患者行为的因素找出,并提出进一步改进措施,同时患者对自己服药后的不良反应进行观察,协助患者了解对不良反应的处理方法;比如:利尿剂类抗高血压药物会有血尿酸升高、低钾血症的风险,为患者拟定健康的饮食方案,可多吃一些香蕉、土豆、西兰花等富含钾的食物,还应正确指导患者应用钙离子拮抗剂类抗高血压药物,应对患者踝部水肿情况进行严格观察,并指导患者正确查脉搏跳动的方法,并观察患者是否有头痛、头晕等不适,并提升患者治疗积极性,促进患者用药依从性的提升。此外,如果患者不良反应较大,无法忍受,或者生活质量受到影响时,应向医护人员寻求帮助,通过医生指导更换药物,不能擅自停药或改变剂量,避免血压反跳,造成病情反复发生。此阶段连续干预四周。(3)准备阶段:鼓励患者进行自我决意,将自己开始遵医嘱服药的行为向家属或好友宣布,并嘱咐他们对自己进行监督,连续干预两周。(4)行动阶段:制定一份家庭血压测定表格,指导患者及其家人如何使用正确测量血压,并对患者进行定期血压监控和记录,以便于在复查的过程中及时掌握其变化,从而为用药合理使用奠定基础。在后续的随访中,会参考这份血压调查表,并且会及时纠正或确认。给患者提供药盒,针对经常会忘记服药或漏服的患者来说,应协助其建立提醒系统,以防止他们频繁地漏服或忘记自己有没有服药。可在家中经常去的地方贴上一些字条,上面写着服药的时间和剂量,设置闹铃,或者把药物摆在显眼的地方,让患者注意服药,把吃药和日常生活必须做的事情相结合,把药品包装好,每个星期日把一星期的药品分成几个小盒子,以便让他们记住服药。这一阶段连续干预八周,每隔两个星期一次,并进行一次电话追踪。建议家人和患者一起生活,并监督他们服用药物。(5)维持阶段:按时对所处阶段的行为是否有变化进行监测,如果患者行为阶段返回至上一阶段,应将返回的原因找出来,并进行及时改进,并帮助患者回到行动阶段。共干预8周,每月入户1次,每周电话随访1次。干预时间共6个月。

1.3 观察指标

(1)生活质量分析,利用SF-36生活评估量表评分,对患者精神健康、生理功能、社会功能、情感职能、躯体疼痛等内容进行评价,总分为100分,分数与生活质量呈正比;

(2)血压分析:舒张压及收缩压;

(3)依从性分析,通过自制问卷的形式评估,评估内容包括用药情况、血压监测、康复运动及饮食指导。

1.4 统计学分析

2 结果

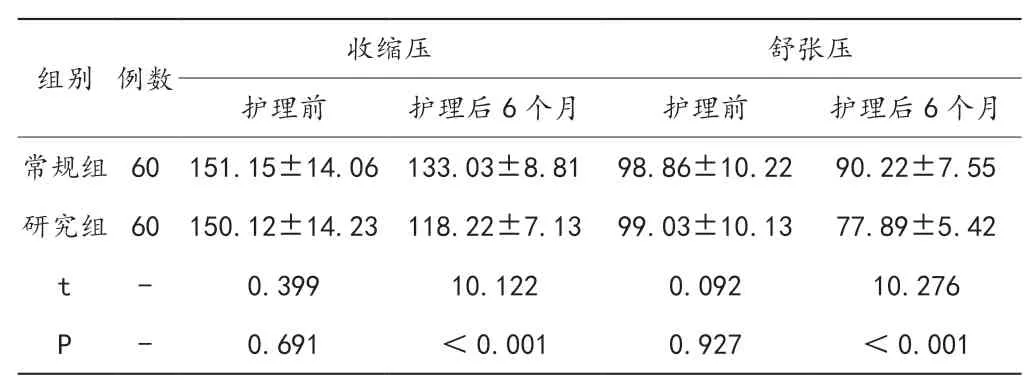

2.1 血压指标分析

干预后,研究组血压指标优于常规组,P<0.05,见表1。

表1 比较血压控制情况(x±s;mmhg)

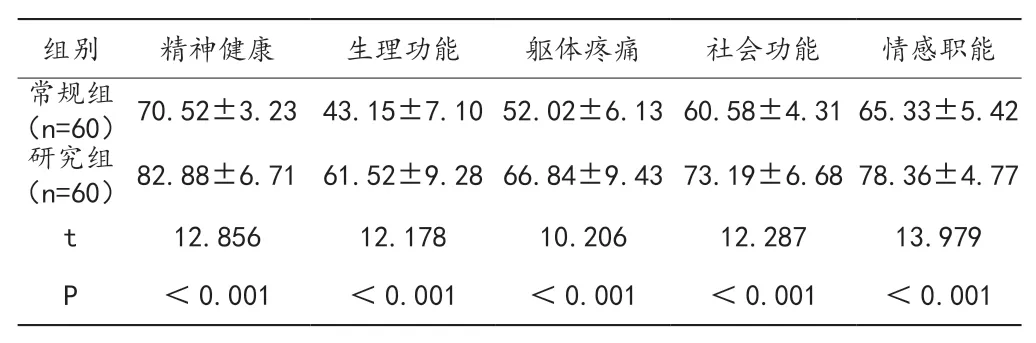

2.2 生活质量

研究组各项生活质量分数明显高于常规组,P<0.05,见表2。

表2 生活质量评分对比(x±s;分)

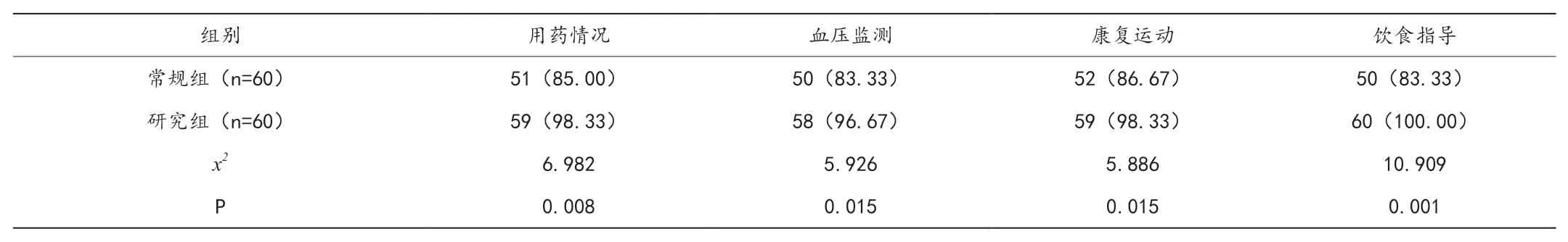

2.3 依从性分析

研究组依从性更高,P<0.05,见表3。

表3 依从性分析[n(%)]

3 讨论

高血压是目前我国发病率极高的心血管综合征疾病,该病病程较长。高血压患者早期临床症状不明显,导致错过最佳治疗时间,而病情一旦发展,血压会急剧上升,随之而来的便是头晕、头痛、心慌等症状,患者在大量运动、情绪波动大的时候,其血压会明显升高,也是导致心血管疾病的主要因素。患者在医院接受专业的治疗及护理,能够改善患者的错误行为和习惯,帮助患者建立积极健康的行为方式。

本次报告数据显示,对高血压患者实施行为转变护理模式作为干预模式能够有效提升患者的治疗依从性。研究组在经过行为转变护理模式干预后,其治疗依从性明显高于常规组,P<0.05;由此可见,以行为转变理论为护理模式的方法对提升依从性有很大作用,其原因可能报告以下几方面:(1)行为转变理论学说和遵医服药转化进程相吻合。行为转变理论的护理模式关注的是人的行动过程和客体的需要,其过程是一个复杂的、渐进的、连续的过程,其特征主要以行为改变的动力性为主,此阶段存在一系列变化。遵医用药的整个程序本身是一种行为转变的过程,所以,这种行为转换学说可以更详尽地说明患者“不遵守医嘱吃药-考虑遵医吃药-计划开始遵医吃药-开始遵医服药-坚持遵医服药”这样一个行为转变过程。以这些结果为依据进行药物依从的健康宣导方案,可以使患者养成良好的遵医行为。调查表明,实施“以人为本”的健康教育对提升健康教育效果至关重要。(2)通过对患者各个阶段进行评估和干预能够有效满足患者需求,正确对患者决策进行引导。本次试验报告首先针对研究组患者服药依从性情况和患者现处的阶段进行评估,再结合患者目前处的阶段及实际情况,提出个性化干预措施,比如,可在患者有意向和意向阶段时通过面对面的形式对患者进行访谈,访谈内容可包含:沉思性倾听和移情关键性问题等,可进一步促进以患者为中心的个性化健康教育。针对处在行动前阶段的患者,应以改变认知的方法,将高血压疾病的概念、相关知识及危害性、用药的必要性及可能会有的不良反应等告知患者,正确对患者这一行为的有益之处及代价进行正确的自我评估,最后鼓励患者对正确决策进行正确判断。结合患者所在的行为阶段,提出相应个性化干预措施,协助患者从低的行为阶段向行动及维持阶段转变,创建更好的服药依从性。并且,将适合的目标干预手段和个人行为转变阶段结合,能够促进成功概率的提升,因此,研究组患者治疗依从性更高,P<0.05。本次报告数据还显示,研究组患者收缩压及舒张压在护理干预后6个月,其血压控制效果明显优于常规组,且血压指标控制在有效范围内,P<0.05。这进一步说明了,行为转变护理模式干预后,能够进一步降低患者的舒张压及收缩压。而按规律服药是降低血压的关键,服用降压药能够确保90%的患者将血压指标控制在合理范围内。本次试验数据还显示,研究组的生活质量整体得到提升,且高于常规组,P<0.05;这进一步说明,将患者错误行为进行纠正后,在改善患者血压、提高患者依从性的同时,也进一步提升了患者的生活质量。

综上所述,对高血压患者实施行为转变护理模式干预后的效果显著,能够有效提升患者依从性,有效控制患者血压,值得推广。