中国城市青年住房:代际差距扩大及影响机制

2022-08-26马秀莲韩君实

马秀莲 韩君实

一、导言

离巢独立居住,是青年走向成年的关键一步。但是,在今天全球住房金融化不断推进、世代不平等程度日益加剧的背景下,全世界的青年都面临着前所未有的住房问题(Forrest &Yip,2012;Green,2017),“离巢难”“租房世代”(McKee,2012)等成为普遍现象。对住房问题的不满,已经引发了从特拉维夫的“帐篷革命”(Kershne,2011),到都柏林的“raise the roof”(可译作“怒发冲冠”)运动(Byrne,2018),再到荷兰街头的抗议(Peoples Dispatch,2021)。各国纷纷出台专门针对青年的住房计划(Yu,2019)。

在中国,青年住房问题直到最近才成为一个显著的公共政策议题。2021年,政府工作报告首次将“青年人”列为住房政策群体。随后,《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)正式推出了保障性租赁住房这一新形式,专门用于“解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题”。在现实中,关于买房难甚至租房难的讨论、三孩政策的遇冷等,均在一定程度上折射出高房价面前青年人的困境。

但是,对于中国城市青年住房目前究竟处于什么状况,学界看法并不一致。一方面,我国从1978年开始实行住房市场化改革,不但逐步确立了市场在住房分配中的主导地位,还在此基础上形成了政府只扮演拾遗补缺作用的自由主义住房福利模式(朱亚鹏,2008a)。随着住房商品化和住房金融化程度的不断加深、住房价格的持续上涨,中国城市青年住房趋同于全球趋势而陷入困境似乎在所难免。另一方面,我国从金融危机前后就开始大规模的保障房建设及其体系重构——学者们正是据此指出,自由主义的住房福利模式已经发生转向(如Zhou &Ronald,2017)。党的十九大后,住房体系目标又进一步调整到“房住不炒、住有所居”上来,房价调控、租购并举、保障房建设等措施多管齐下。由于这些再分配措施的强化,再加上住房福利的再家庭化——儒家文化强大的家庭传统被高房价调动了起来,“六个荷包买房”成为普遍现象——青年住房状况不会太差。

只有系统的实证研究才能回答上述问题,本文正拟填补这一空缺。本文将围绕以下两个问题展开。一是中国城市青年住房状况及其变化趋势,即青年住房是否居于劣势,且有差距不断扩大的趋势?在过去20年里,我国城镇住房条件得到持续改善,根据国家统计局公布的数据,人均建筑面积在2010—2019年间已经从31.6平米上升到39.8平米。因此,关注青年相对于父辈(非青年)住房状况的改善抑或差距扩大更具现实意义。二是市场、家庭和再分配的作用,即它们是有效遏制还是扩大了这种差距?

文章余下部分结构如下。第二部分是文献综述。在初步界定“青年住房问题”的基础上,结合中国住房福利模式变迁探讨了市场、家庭和再分配的作用,并引出相关假设。第三部分是数据和方法。即使用既有的中国家庭金融调查(CHFS)数据(2011—2019年),主要采用逐步回归方法,分析了中国城市青年住房状况、变化趋势,以及市场、家庭和再分配在其中发挥的作用。第四部分汇报相关研究发现。第五部分是结论和讨论。

二、文献综述

(一)青年住房问题

在市场经济条件下,住房问题首先表现为穷人支付能力与昂贵的房价/租金之间的鸿沟所造成的住房负担问题,以及人们为了减轻这一负担,选择稳定性更差的住房保有形式,或降低对住房质量(及其公共服务)的要求而导致的住房稳定保有和住房条件问题。

但是,今天的住房问题已经显著地转移到了青年人身上。它不再是一个单纯的收入问题,还是一个源自于子辈和父辈之间住房机会不平等的世代问题。在全球化影响日渐加深的背景下,与幸运的婴儿潮世代(1946—1964年)或X世代(1965—1980年)相比,更年轻的Y世代(1980—1996年,即千禧一代)和Z世代在工作的稳定性、教育投资回报、福利国家政策覆盖、家庭资产积累等方面的机会全面下降(Green,2017)。住房在其中具有举足轻重的地位。父辈一代在房价尚低时早早买了房,然后在20世纪70年代(导致债务大幅缩水的)通货膨胀中轻松还清了贷款。那些没有能力在市场上买房的,也在20世纪80年代的新自由主义改革中购买了折价出售的公房。20世纪90年代以来,他们都在由住房商品化、金融化推动的房价快速上涨中积累了可观的住房财富,并以此为抵押进一步借贷以增加投资、消费支出。但是,正是这为父辈带来巨大财富积累的高房价,成为青年一代产权自有难以逾越的鸿沟。英国一位25—34岁的年轻人,1989年住房自有的概率为51%,到2006和2016年已经分别下降到了39%和25%——正好分别对应婴儿潮、X和Y世代(Corlett &Odamtten,2021)。

这对青年人的居住安排产生重要影响。年轻人走向成年的一个显著性标志,是离开父母的巢窠独立居住(Jones,1995),以往这通常依循“离巢—独自租房—买房”的住房阶梯展开。但是今天这一住房阶梯不再清晰。首先是“离巢难”。青年离家的年龄已经从20岁出头延迟到了30岁左右;离巢的过程也不再清晰、线性,而是在不断的“离巢”“回巢”往复中,年轻人成为“回力棒(boomerang)青年”(Beer et al.,2011)。这里固然有青年人求学时间延长、自主性增强等文化、制度变迁因素的影响(Forrest &Yip,2012),但是住房可负担性的下降是一个不争的事实。中国香港地区60%的大龄青年(30—35岁)栖居父母檐下(Li,2014),究其原因,多数因为没有其他负担得起的选项(Forrest &Xian,2018)。其次是合住比例的上升。年轻人即便离家,也多未婚同居,或者与其他非家庭成员(亲戚、朋友或者陌生人)合住。针对欧洲的研究发现,租赁住房的可负担性越低,青年合住的比例就越高,合住成为青年人在保持部分自主性的同时,持续获得社会支持的一种重要居住安排(Arundel &Ronald,2016)。最后是“租房世代”的出现。住房自有率的下降、社会住房机会的减少,使得私人市场租赁成为仅剩的选择。但是私人租赁在保有的稳定性、住房的可负担性以及住房条件等方面都更差。如英国中位居住时间,自有住房7.1年,社会租赁7.8年,私人租赁1.7年(Dorling,2014)。伦敦租户每星期要将收入的40%交给私人房东,支出比例远远高于贷款买房者的22%和社会住房租户的30%(MHCLG,2020)。在住房条件方面,英格兰45%的私人租赁住房不符合“体面的家”的标准(DCLG,2009)。这些深陷于私人租赁的青年人被称为“租房世代”(McKee,2012)。

(二)市场、家庭和再分配

1.市场与高房价

世纪之交以来,中国住房价格持续上涨。以2006年第一、二季度为基准,2016年主要城市住房同质价格指数分别为:深圳736%,上海526%,北京520%,天津431%,武汉362%,成都247%,西安247%,大连233%(1)该价格指数由北京大学-林肯研究院城市发展与土地政策研究中心和清华大学恒隆房地产研究中心共同编制,具体可参见网址:https://plc.pku.edu.cn/eninfo1175/1876.htm.。高房价对年轻人的支付能力造成很大压力(Zhu,2012)。随着“蚁族”(廉思,2009)、“鼠族”、蜗居、群租等现象的出现,“城市青年住房问题及其相关现象在新世纪的第一个十年中引起社会的广泛关注”(风笑天,2011)。今天,大城市青年住房困难进一步加剧。由此得出假设1:市场价格上涨因素导致青年住房劣势加深、代际差距扩大。

2.“啃老”与福利家庭化

但是,有限的实证研究显示,这一阶段的青年住房状况不但没有变差,反而有所改善。方长春(2018)对比了2013年和2003年的中国综合社会调查(CGSS)数据后发现:已婚、未婚青年住房自有率均呈上升趋势,居住父母房子的比例基本持平,租借其他住房的比例下降,与国外趋势均相反。此外,已婚青年的人均住房面积从23.9平米上升到了29.1平米 ,未婚青年从26平米上升到了37.9平米,与我国城市住房条件改善的整体状况一致。

方长春推断这一现象可能是“啃老”的结果。青年个人支付能力与市场价格之间缺口的日益扩大,将家庭的福利功能调动起来,使之成为重要、灵活的福利来源之一(Izuhara &Forrest,2012)。随着住房供给方式从国家再分配向市场转型,家庭成为青年获取住房所有权的重要支撑(吴开泽、魏万青,2018;Cui et al.,2021),“六个荷包买房”即为其突出形式。相比之下,英国父母支持买房的比例只有12%(Pickvance &Pickvance,1995),所以允许“晚离巢”可能是他们更主要的支持方式。不仅如此,中国青年住房产权的获取越来越依赖父母的经济资源而非自身经济状况,这一点早已为先赋后致的分层研究所发现(杜本峰、黄剑焜,2014;王先柱、王敏,2018)。研究发现,有父母经济支持的青年获取住房所有权的概率是没有该支持的青年的三倍(Yu,2021)。

但是家庭支持功能不可能随市场房价无限扩张,它终将遭遇“天花板”而趋向一个常量。因此,得出假设2:家庭支持有助于改善青年住房条件,有效遏制代际差距扩大,但是会遭遇“天花板”效应。

3.再分配的平抑作用

更大的平抑机制可能来自再分配。2007年,国务院出台《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》,开始大规模的保障房建设及其制度重构,如在廉租房、经济适用房之外设立覆盖范围更广的公租房制度,“十二五”期间开工建设3600万套保障房,等等。学者们正是据此认为:自由主义模式已经向社会民主模式转向(Zhou &Ronald,2017);生产主义已经向发展主义转向(Chen et al.,2014)。后两者的区别是,生产主义强调社会政策对经济发展的从属性,发展主义强调两者的兼容性(Midgley &Tang,2001)。但是,亦有学者从一开始就质疑:中央、地方政府的激励机制并未根本改变,何来转向(Huang,2012)?对3600万套保障房政策的出台背景、执行过程及其实施结果进行深入分析后发现,生产主义原则始终发挥着作用(马秀莲,2017)。对40个大城市公租房准入标准的分析显示,(基于社会权利的)本地人的大众化和(基于生产主义的)外地人的剩余化模式并存,中国总体上仍是自由主义福利模式(马秀莲、范翻,2020)。

有必要指出的是,住房再分配不应仅仅局限于传统的保障房,而应将福利公房、保障房、规划安置房、自建房/小产权房等一系列带有再分配性质的住房形式均纳入进来(马秀莲、韩君实,2022)。1998年以前,我国实行福利公房制度,这是一种基于政治资本的住房再分配形式。1998年停止实物分房后,我国陆续建立了廉租房(1998年)、经济适用房(2003年)、公租房(2010年)等保障房形式,它们均属于对市场失利者进行救济式补偿的福利国家再分配形式。此外,政府还广泛介入城市空间的扩张、改造过程,包括在城市外部采用征地拆迁、旧村改造等增量改造形式,在城市内部采用旨在消除其破败空间的棚改、旧改等存量更新形式。这些不乏市场机制的扩张、改造过程产生了一系列与政府的规划、安置权力密切相关的住房提供,可以统称为“规划安置房”。它们后来被纳入了棚改范畴,与保障房一起被称为“保障性安居工程”。2008—2018年大规模实施保障性安居工程以来,全国累计开工建设7000多万套保障性住房,其中棚改占65%;而在1994—2007年间建设的1000多万套保障性住房中,棚改只占15%(祝君壁,2019)。此外,基于国有/集体土地双轨制的小产权房以及大量(与商品房开发模式迥异的)居民自建房,也可视作为与再分配制度密切相关的住房提供,它们在为农村户籍人口提供廉价居所方面扮演了重要作用(马秀莲、韩君实,2022)。

正是这一系列显著低于市场价格的住房再分配形式,有效减轻了市场对个人和家庭所造成的压力。由此得出假设3:再分配作用的持续扩大将有效改善青年住房条件,缩小代际差距。

三、数据和方法

(一)数据

本研究使用中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)现有的五次数据(2011年、2013年、2015年、2017年和2019年)。这是一项专注于家庭金融情况的微观调查数据,到2017年已经覆盖全国172个城市的355个县(区)、4万户家庭、12万人,并且在抽样上整体偏向发达地区的城市家庭(中国家庭金融调查与研究中心,2013),从而为本研究提供了丰富的全国性城市样本。

本研究的关键因变量是城市居民的人均住房面积,由CHFS数据中自购或租赁住房的实际居住面积除以一起居住的家庭人口数得出。选择该指标主要基于三点考虑。首先,住房面积、住房产权、建筑质量和住房价格都是度量住房水平和住房分层的常用指标(如边燕杰、刘勇利,2005;吴开泽,2019;方长春,2020等)。其中,住房价格是本文测量市场因素的重要自变量。余下三个指标中,住房面积和建筑质量均衡量“实际居住水平”,比住房产权更加回归住房的居住属性;而住房面积与建筑质量比起来,又更具普遍性,因此成为首选。其次,如果参照适足住房权的定义,它包含保有的稳定性、住房条件(涵盖住房面积和建筑质量)和可负担性三个维度中(UN Habitat,2010),对此,住房面积也是较好的衡量指标。因为它不仅是住房条件的关键向度,而且能够在一定程度上穿透另外两个维度,比如为了减轻住房负担而租赁面积更小的房子。最后,青年居住安排涉及离巢难、合住比例上升、“租房世代”等一系列现象,最后也都会在住房面积上有所反映。

住房条件的其他方面,包括设施(是否有独立卫生间、独立厨房)、住房地段(城区/郊区)等,因为测量年份不全,未能加以控制。但是本文加入了地级市层面的城市固定效应,以控制城市整体房价和住房水平对住房面积的影响,从而将解释限定在同一城市的可比范围之内。此外,模型还控制了房屋来源(自有房屋、租住或免费居住)这一特征。

本研究的关键自变量为“是否为18—34岁青年人”这一虚拟变量。从调查时间看,这些青年出生于1977—2001年间,基本上属于千禧一代,所以自变量相当于考察千禧一代和之前世代在人均住房面积上的差距。本文还控制了受访者的户籍状态(城市户籍/农村户籍、本地户籍/外地户籍)。市场因素通过是否有工作、个人收入、购买时房价、购房年份等四个变量加以衡量。对于租赁住房的城市居民,其住房成本是租金,因此使用其所在城市的平均租售比来折算成购房价格。家庭的补偿作用通过家庭非住房资产加以衡量。CHFS问卷按是否与受访者有经济联系来定义家庭成员的范围:“如果外出读书、外出打工、结婚后搬出去住……等七类人与家里有经济联系,他们应该包括在家庭成员里。”所以这里的“家庭非住房资产”是提供福利支持的整个家庭的资产。再分配因素通过住房类型(商品房、福利和集资房、保障房、规划安置房、自建扩建和小产权房)加以衡量。如前所述,后四类住房都具有再分配性质。删去因变量(人均住房面积)缺失、18岁以下、农村地区样本之后,本文共保留了来自五次CHFS的近20万个样本,其描述性统计见表1。

表1 样本的描述性统计

(二)方法

首先,本文针对五轮CHFS数据,通过添加不同变量的OLS回归,来描述青年和非青年在人均住房面积上的差距。该回归模型如下所示:

Yi=α+βYouthi+γXi+i

(1)

式(1)中,因变量Yi是人均居住面积,Youthi是代表青年/非青年的虚拟变量。控制变量Xi包括户籍、房屋来源、地级市层面固定效应等一系列虚拟变量。系数β描述在控制一定变量后,青年和非青年在人均住房面积上的均值之差。

虽然OLS回归结果能够描述青年/非青年住房差距的变化趋势,但是无法解释这一差距的来源,因此本文对模型(1)采用了逐步回归方法,以分析市场和再分配在青年/非青年住房差异及其历史演变中的作用,进而检验假设1和假设3是否成立。藉由逐步回归方法可以观察加入房价和再分配因素前后青年虚拟变量估计系数的变化情况:变化的方向反映了新加入模型的因素对于青年/非青年住房差距的影响方向,变化的幅度反映了该因素对青年/非青年住房差距的解释力。一个直观的例子是,如果在加入房价因素之前,青年虚拟变量的系数估计值为0,但是在加入房价因素后这一系数上升为2,那么说明房价因素对青年不利。温忠麟等(2004)将这种通过逐步添加控制变量并观察系数变化的方法称为系数差异检验法,并讨论了该方法在中介效应分析中的应用及潜在缺陷。

对于假设2,本文在模型(1)的基础上进一步加入了家庭非住房资产及其与房价的交互项,形成了模型(2):

Yi=α+βYouthi+δAsseti+φPricei*Asseti+γXi+i

(2)

式(2)中,Asseti是家庭非住房资产(万元),其系数δ体现了假定房价为0时家庭资产对于住房面积Yi的补偿作用;Pricei*Asseti是房价与家庭非住房资产的交互项,其系数φ体现了房价对家庭资产补偿作用的异质性影响。具体而言,在房价为Pricei的情况下,每1单位家庭资产的补偿作用为δ+φPricei。如果δ+φPricei>0,说明家庭背景有显著的补偿作用;如果φ<0,则说明家庭资产背景的补偿作用随着房价上升而递减,也即假设2成立。

四、研究发现

(一)不断扩大的代际差距

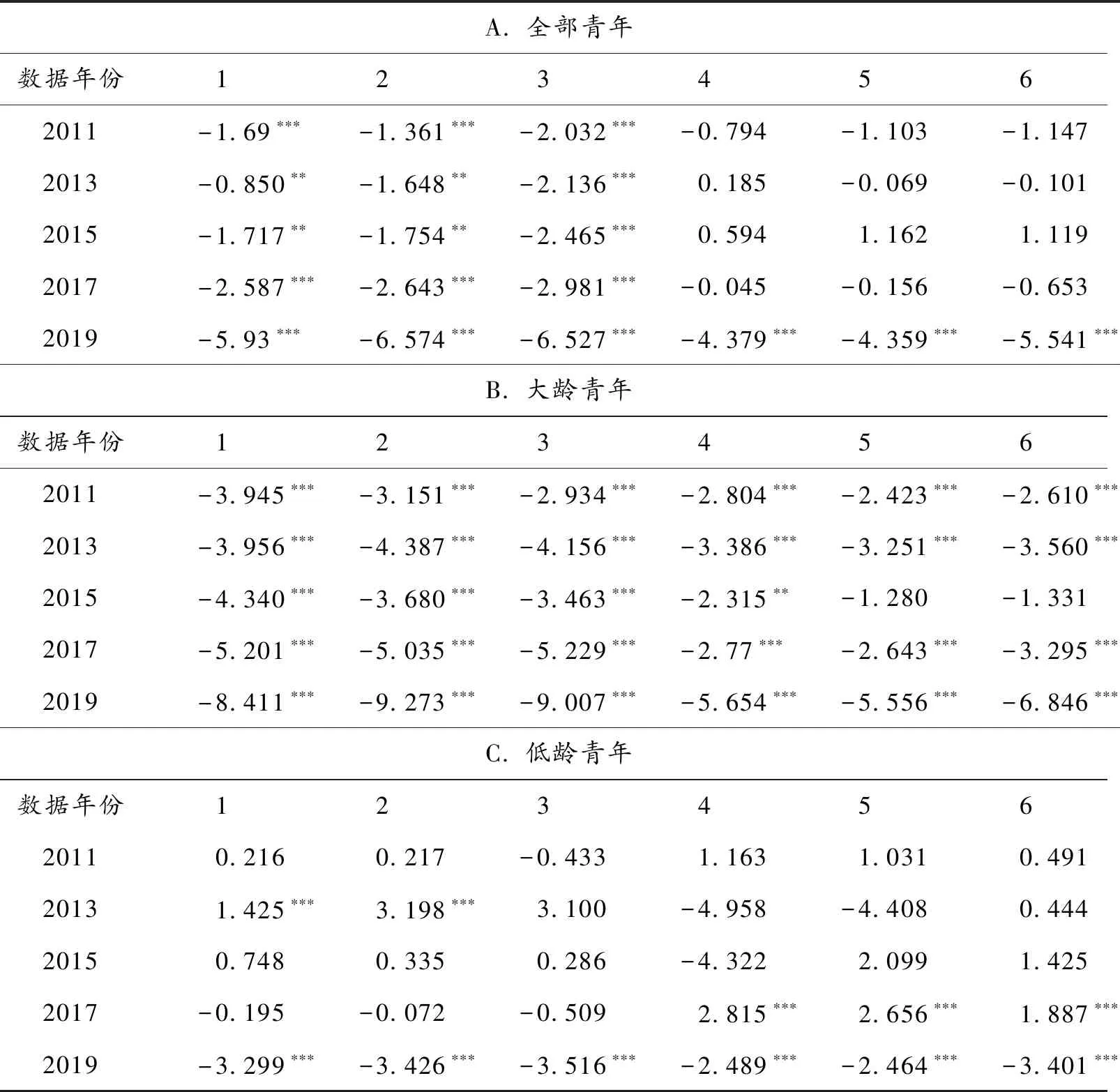

表2显示,青年人均住房面积不但低于非青年,而且随着时间的推移,该差距进一步扩大。在被调查的10年之内(2011—2019年),非青年人均住房面积从33.15平米上升到42.21平米;同期,青年从31.46平米上升到36.28平米,不仅起点更低,而且上升速度更慢。这样,青年/非青年代际差距就从1.69扩大到5.93,扩大了4.2平米。这一结果与表3A第1列正好相符。该表汇报了模型(1)的回归结果,其中第1—5行分别对应五个年份,第1列正是在不添加任何控制变量情况下的模型结果。青年/非青年人均住房面积比也因此从95%下降到86%。在控制了户籍、房屋来源及城市固定效应的情况下(表3A第3列),青年/非青年代际差距从2.03扩大到6.53,扩大了4.5平米。

表2 青年和非青年人均住房面积及差值(平米)

代际差距扩大的趋势在大龄青年组(28—34岁)更为显著。当非青年的人均住房面积从33.15平米上升到42.21平米时,大龄青年仅仅从29.21平米上升到33.8平米,不仅起点进一步降低,增速也更慢。这样,大龄青年/非青年代际差距就从3.94扩大到8.41,扩大了4.5平米。这正好对应表3B第1列,即在不添加任何控制变量情况下的回归结果。由此,大龄青年/非青年人均住房面积比从88%下降到了80%。在控制了户籍、房屋来源及城市固定效应的情况下(见表3B第3列),大龄青年/非青年代际差距从2.93扩大到9.01,扩大了6平米之多。

与此同时,低龄青年组(18—27岁)的住房面积劣势也开始显现。与非青年相比,2011年低龄青年尚余0.22平米的面积优势(33.37 vs.33.15),到2017年已经转变为0.2平米的面积劣势(34.71 vs.34.91),并且该劣势在2019年迅速扩大到3.3平米。这样,低龄青年/非青年人均住房面积比就从101%下降到92%。模型结果显示,低龄青年/非青年之间从不存在显著的面积差距(2011和2017年的系数均接近于0,且不具有统计上的显著性),到2019年出现3.3平米的显著劣势(见表3C第1列)。在控制了户籍、房屋来源、城市固定效应的情况下(见表3C第3列),低龄青年/非青年之间从不存在显著的面积差距,到2019年出现3.5平米的面积劣势。

总之,由于青年(尤其大龄青年)人均住房面积起点低、增长慢,2011—2019年间,(大龄)青年/非青年代际差距显著扩大。

表3 青年/非青年群体住房差异:逐步回归结果

(二)福利三角的作用

1.市场:高房价的不利影响

模型结果显示,市场因素对青年不利。在模型(1)已有三组控制变量(户籍身份、房屋来源和城市固定效应)的基础上,继续加入房屋购买时的价格、工作和青年个人的收入变量,重新计算青年/非青年人均住房面积差异。

2011—2017年,青年从与非青年之间不存在显著的面积差别(见表3A第4列,青年虚拟变量的系数接近于0,且不具有统计显著性),到在市场的作用下出现2—3平米的面积劣势(见表3A第3列),再到2019年,青年面积劣势由4.38扩大到6.53,扩大了2.2平米。换句话说,(由于工作这一变量并不显著)房价和收入使青年/非青年代际差距扩大了大约2—3平米。

分组回归显示,市场的作用随着大龄青年劣势地位的加深越发显著。在市场作用下,2011年,大龄青年/非青年代际差距从2.80扩大到2.93(扩大了0.13平米、4.6%),2019年从5.65扩大到9.01(扩大了3.36平米、59.5%)(比较表3B第4列和第3列)。而对于低龄青年,市场的不利影响2017年开始显著,到2019年已经使低龄青年/非青年代际差距从2.49扩大到了3.52,扩大了1平米左右(比较表3C第4列和第3列)。

购房年份也在一定程度上扩大了代际差距。为了说明房价逐年上涨对后买房的青年造成的整体不利影响,研究进一步控制了当前居住房屋的购买年份(见表3第5列)。从整体上看,青年整体和低龄青年虚拟变量的系数都没有显著变化,但是大龄青年的住房面积劣势在一定程度上增强,如2017年从2.64扩大到2.77平米(比较表3B的第5列和第4列)。

综上,“房价增速高于收入增速”是导致作为后买房者的青年、特别是大龄青年与非青年之间代际差距进一步扩大的重要原因。假设1“市场作用导致青年住房劣势加深、代际差距扩大”在大龄青年群体内部成立,在低龄青年群体内部也开始显著。

2.再分配:有一定的抑制作用

再分配形式的持续扩大,总体上具有缩小代际差距的作用。在表3第5列的基础上,本文加入了住房类型固定效应(即与五种住房类型相对应的四个虚拟变量,用来衡量再分配因素的作用,见表3第6列)。从青年整体来看,再分配因素的作用2019年才正式确立,表现为将青年的住房面积劣势收缩了1.2平米(从5.54到4.36,比较表3A第6列和第5列)。分群组来看,再分配对大龄青年的作用从一开始就存在,且随着代际差距的扩大有所加大。在再分配作用下,2011年、2017年、2019年,大龄青年的面积劣势分别从2.61下降到2.42、从3.30下降到2.64、从6.85下降到5.56,依次下降了0.2平米(7.2%)、0.66平米(19.8%)和1.3平米(18.8%)(比较表3B的第6列和第5列)。对于低龄青年,再分配的作用2017年开始显著,但却是将其面积优势从1.88平米扩大到2.66平米。只有到了2019年,当低龄青年的面积劣势开始显著时,再分配才将该劣势从3.40收缩到2.46,收缩了约1平米。

值得注意的是,不同住房再分配类型对于青年/非青年代际差异的影响亦有不同。由于年龄和时代背景限制,青年在安置房、福利房和集资房中并不占优势。他们主要从自建、扩建和小产权房这一再分配形式中获益。特别地,在2011—2015年间,青年几乎无法从保障房中获益。而从2017年开始,保障房缩小了青年/非青年的代际差异,到2019年,保障房的作用进一步扩大(2)限于篇幅,相关数据表格略去汇报。有兴趣的读者可以向作者索取。。从实践来看,“十二五”期间我国开工建设了3600万套保障房,2015—2017年又进行了1800万套棚改,到2017年左右,政策效果开始显现。住房再分配(尤其是保障房)政策效应开始显著地惠及青年群体。对于大龄青年,再分配的抑制作用随着代际差距的扩大进一步提升;对于面积劣势刚刚开始显现的低龄青年,可能由于同期房价快速上涨(与棚改的货币化安置有关),再分配的作用很快从扩张其面积优势转变为收缩其面积劣势。

综上,假设3“再分配作用的持续扩大将有效改善青年住房条件、缩小代际差距”在28—34岁大龄青年群体内是一直成立的(虽然作用幅度相较市场来说小很多);并且随着政策覆盖面的持续扩大,弱势地位刚刚显著的低龄青年群体也开始从中受益。

3.家庭:重要的补偿作用

表4报告在表3第5列(控制了户籍、房屋来源、城市固定效应,以及房价、工作、收入及购房时间等市场因素)的基础上,进一步控制家庭非住房资产及其与房价的交互项之后,即模型(2)的回归结果。其中,房价与家庭非住房资产交互项的系数,直接体现了在不同房价水平下家庭资产背景对于人均住房面积的异质性影响。从表4A的全样本来看,家庭非住房资产对于人均住房面积的影响始终显著为正,说明家庭的确起到了补偿作用,尽管较为微弱。2011—2019年间,城市家庭非住房资产的均值仅为40万元,对应约0.5平米的人均住房面积改善。同时交互项的回归系数均显著为负,说明这一补偿作用随着房价上涨而逐渐减弱。以2013和2017年为例,家庭补偿作用降低为0的“拐点房价”大约分别出现在5.5万元/平米和7万元/平米上。从表4B的大龄青年样本来看,家庭非住房资产的回归系数基本上都高于全样本,显示家庭更倾向于使用既有资产支持大龄青年(而非支持非青年)改善住房。2011—2019年间,大龄青年家庭补偿作用降低为0的“拐点房价”均高于全样本,显示出家庭对青年住房的支持具有更高“韧性”;并且,拐点房价最后都稳定在7万元/平米的水平,说明家庭补偿“天花板”效应的出现。

表4 家庭的补偿作用及其随房价的变化

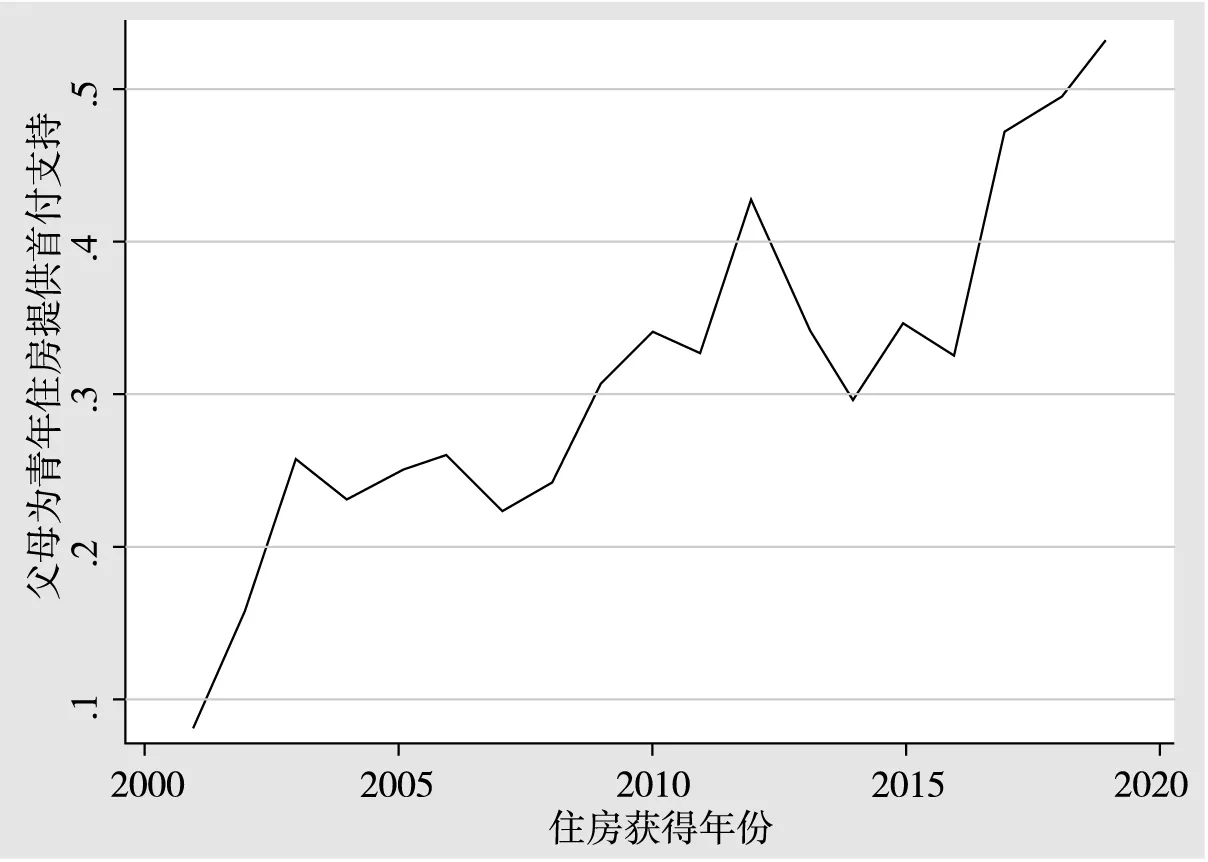

图1按住房获得年份(2001—2019年)划分,呈现了青年在每个年份购房时父母提供部分或全部首付款的比例。以最左端为例,在2001年购买了现居住房屋、且2001年属于18—34岁样本中的青年,9%的样本由父母支持首付。这一比例随时间的推移不断上升,到2019年已经达到了53%。说明近20年来,越来越多的家庭参与到了对青年住房的补偿之中。

图1 父母为青年购房提供首付支持的样本比例

综上,目前大部分家庭已经参与到了直接或间接的青年住房补偿之中,但是家庭补偿能够发挥的绝对作用较低,且已趋向常量,从而支持了假设2:“家庭转移支付有助于改善青年住房条件、有效遏制代际差距的扩大,但是会遭遇‘天花板’效应”。

4.影响因素分解

最后,为了理解各种因素在青年/非青年代际差异形成过程中的作用,本文在模型(1)和模型(2)的基础上,对于三种因素进行了重要性分解。重要性分解的基本原理是,标准化之后的回归系数(因变量和自变量各自标准化后进行线性回归得到的系数)可以度量各个自变量对回归模型R2的边际贡献。因此,我们以青年/非青年人均住房面积的均值差异(对应表3第1列)为因变量,使用表3第6列中的自变量和家庭非住房资产(用以控制家庭的补偿作用)进行标准化的回归,从而分解各因素对青年/非青年代际差异的贡献。

整体上看,市场因素解释的代际差异约为60%,其他因素解释的代际差异约为50%,再分配和家庭因素各自补偿了约5%的代际差异(见图2)。以2011年为例,在1.7平米的代际差异中,市场因素能够解释1.04平米(61%),其他因素解释0.81平米(47.8%),再分配和家庭因素分别补偿0.056平米(3.3%)和0.094平米(5.5%)。到了2019年,在5.93平米的代际差异中,市场因素能够解释3.46平米(58.4%),比例略有下降;其他因素解释3.04平米(51.2%),比例略有上升。与此同时,再分配因素的补偿作用扩大到了0.39平米(6.5%),体现了政策的作用;家庭因素的补偿作用下降到了0.18平米(3.1%),体现了“天花板效应”。

图2 青年/非青年代际差异的因素重要性分解

五、结论与讨论

在全球住房金融化不断推进、世代不平等程度日益加剧的背景下,本文试图回答以下两个问题。第一,中国城市青年住房状况是否处于劣势?尤其相对于父辈(非青年)而言,这种代际差距是否有不断扩大的趋势?第二,市场、家庭和再分配各自的作用是有效扩大还是抑制了这种差距?

对于第一个问题,即“中国城市青年住房状况”,基于CHFS(2011—2019年)数据的实证分析显示,青年人均住房面积从一开始就低于非青年,且增长速度更慢。结果,在所观察的10年之内,青年/非青年代际差距进一步扩大。在不控制任何变量的情况下,青年/非青年代际差距从1.69扩大到5.93,扩大了4.24平米;大龄青年尤为显著,在控制了户籍、房屋来源、城市固定效应情况下,大龄青年/非青年代际差距从2.93扩大到9.01,扩大了6平米之多。与此同时,低龄青年的住房面积劣势也开始显现。

对于第二个问题,即“市场、家庭和再分配各自的作用”,首先,“房价增速高于收入增速”是导致后买房者的青年(尤其是大龄青年)住房劣势地位加深、与非青年之间代际差距扩大的主要原因。总体上看,该因素解释了大约60%的代际差距,所解释的面积也从1平米上升到了3.5平米。其次,家庭福利化发挥了积极作用。大部分家庭参与到了直接或间接的青年住房补偿之中,支付首付的家庭比例20年间从9%上升到了53%。但是,家庭仅补偿了总差距的约5%,且历时性看有下降趋势,出现了“天花板效应”。最后,再分配作用的持续扩大,使其解释比例从3.3%上升到了6.5%,有效抑制了大龄青年/非青年之间的代际差距。随着政策覆盖面的持续扩大,住房弱势地位刚刚显著的低龄青年群体也开始从中受益。综上,由于家庭补偿作用遭遇“天花板”效应,住房再分配持续扩大但作用有限,无法有效对冲“房价增速高于收入增速”的市场作用,结果青年(尤其大龄青年)住房劣势持续扩大。

该研究的创新意义有两点。一是通过系统的实证研究,证实了最近10年内,青年(尤其是大龄青年)/非青年代际差距持续扩大;同时,市场、家庭和再分配制度分别在其中发挥了抑制或者扩大差距的作用。这不仅弥补了现有研究不足,也为青年住房政策的完善提供了实证证据。二是在理论层面,中国住房福利模式研究以往只关注保障房(尤其是公租房),而本文初步确立了包含市场、家庭和再分配的福利三角(Esping-Anderson,1990)和青年住房结果之间的因果关系,为进一步的“住房福利模式—福利三角—青年住房问题”研究打开了空间。

未来至少可从以下四个方面开展研究。一是从依赖性居住这一青年特有的居住安排角度,对青年住房状况进行深入分析(Arundel &Ronald,2016)。二是藉由“住房福利模式—福利三角—青年住房问题”框架,进一步构建住房福利模式与青年住房结果之间的关系。三是对因素分解中50%的“其他因素”进行解释。这其中可能包括未能穷尽的家庭支持变量(比如第二套第三套房)的补偿作用。此外,本文的补充研究发现,大龄青年的住房劣势很大一部分来自婚姻和生育行为(虽然不及市场作用大)。由于青年的婚育决策是内生的(和住房条件互为因果),比如只有当住房条件达到一定标准后才决定结婚或者生育,或是在婚育后搬离父母形成小家庭,导致人均住房面积反而上升。因此,婚育因素不适合放入本文的逐步回归模型中进行分析。但是,有必要在后续研究中进一步探讨包括婚育在内的生命周期(life cycle)在住房中的作用(Clark et al.,1994)。四是深入研究不同住房再分配类型的作用。自建、扩建和小产权房自始至终对青年有利,而且作用很大;相比之下,保障房后期才逐渐对青年有利。因此,有必要对不同住房再分配类型对于的不同人群作用作进一步的分析。