永昌县西河灌区水资源供需分析与渠道改建方案设计

2022-08-25刘文俊

刘文俊

(永昌县节水项目服务中心,甘肃金昌 737200)

灌区是我国经济社会发展的重大公益性基础设施,是国家粮食安全与农产品有效供给的命脉,是城镇、工业及生态环境的重要供水载体,也是山水林田湖草系统治理和乡村振兴的重要支撑[1]。我国现有灌区工程设施大多建于20 世纪50—70 年代,虽然自20 世纪90 年代启动了大型灌区续建配套与节水改造,但由于长期投入严重不足,灌区工程标准仍然较低,配套差、管理不畅,且普遍存在超期服役等问题,工程坏损率高,尤其是末级渠道毁坏严重,灌溉“最后一公里”不通畅,效益降低。灌区发展已成为保障国家粮食安全和农业农村稳定发展的短板。

近年来,甘肃省抢抓“一带一路”倡议、黄河流域生态保护和高质量发展、脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略机遇,先后实施了中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目、小型农田水利重点县项目、甘肃省规模化节水灌溉增效示范项目和甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目、以色列政府贷款农田水利建设项目等,建成了一大批高效节水灌溉工程[2]。高效节水灌溉工程建设稳步推进,在缓解区域水资源短缺引发的供需矛盾、利用有限水资源产出更大效益、提高农业综合生产能力、增加农民收入、保障粮食安全和促进地方经济社会高质量发展等方面取得了有益成效[3-4]。

石羊河流域是河西三大内陆河流域之一,流域水资源开发利用程度最高、供水压力最大、用水矛盾最突出,生态环境问题十分严重。流域内水资源消耗率达109%,水资源开发利用程度高达172%,远远超过水资源的合理承载能力[5-8]。近年来,随着人口激增、城镇化进程加快,流域内各灌区人地水矛盾日益凸显,资源型缺水和结构型缺水叠加互制,出现了以水资源为刚性约束的一系列经济、社会、生态等问题,进而引发了国家乃至全球的高度重视和广泛关注。

本文以位于石羊河流域的永昌县西河灌区为例,以2015 年为现状水平年,2020 年为规划目标年,基于其水资源供需及利用现状分析,探讨以节水增效为核心,通过大力提高渠系水利用系数和水资源的综合利用效率,改善灌溉水利用系数的骨干工程节水改造设计方案,进而有效解决水资源供需矛盾,促进区域农业农村经济发展[9-10]。

1 项目区域概况

西河灌区位于河西走廊东段,永昌县城西部,是以引用石羊河水系的西大河水为主、地下水及区内小沟小河来水进行补充灌溉的大型自流灌区,总面积2 640 km2,耕地面积4 万hm2。灌区地势自西南向东北倾斜,自然纵坡1.7%~5.0%,地理坐标北纬38°08′~38°24′、东经101°23′~101°54′,灌区东西长32 km,南北宽约18 km,海拔1 980~2 670 m,距永昌县政府驻地约为60 km。

西河灌区靠近祁连山区,属大陆性温带荒漠干旱型气候,具有干旱少雨、蒸发量大、日照时间长、昼夜温差大、西北风多等特征。西河灌区年平均气温4.5~12.0 ℃,年平均降水量343 mm,年蒸发量1 761 mm,多年平均最大冻土深度1.62 m,全年无霜期144 d,灌区多年平均径流量1.54 亿m3,多年平均流量4.9 m3·s-1,径流年际变化变差系数0.2。受时空分布制约,平均每年6—9 月来水量占全年水量的63.4%,日平均降水量随海拔升高而增大。

西河灌区设计灌溉面积2.47 万hm2,有效灌溉面积2.30 万hm2,保灌面积1.57 万hm2,主要农作物为春小麦、啤酒大麦,其次为洋芋、油菜、蔬菜等经济作物,粮、经、林作物种植比例为35 ∶60 ∶5。主要灌溉方式为地面灌、畦灌和沟灌。

灌区地处黄河上游典型寒旱区,综合对各渠道工程地质条件的评价,本项目区各渠道存在的主要工程地质问题为渠基渗漏及冻胀问题。渠道长期带病运行,输水损失严重,成为灌区农业经济发展的主要制约因素。

2 灌区水资源供需分析

以2015 年为现状水平年,2020 年为规划水平年,根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288—2018)规定,以旱作物为主的缺水灌区,其灌溉设计保证率(P)取50%~75%。因西河灌区是典型的旱作物农业区,极度干旱缺水,故将灌溉设计保证率取50%。据此进行灌溉制度和水资源供需平衡分析。

2.1 灌溉制度

灌区现有灌溉制度是根据灌区实际的灌水定额、灌水次数及现状作物种植比例确定的,由于灌区作物种植比例不尽合理,夏季农作物比例过大,用水矛盾突出,而且田间配套不足,灌水技术落后。灌区现状农田平均667 m2净灌溉定额339 m3,定额较高,有些作物灌水次数偏多。近年来通过田间节水改造以及大力推广节水灌溉技术、改进灌溉方法,灌区灌溉制度已逐步完善。

西河灌区灌溉制度根据作物各发育阶段的需水量、灌溉试验资料及农民丰产经验拟定。并根据农业发展规划、产业结构调整、用水计划、农业技术措施及灌水方法进行修正,以使单位水量获得最大经济效益。

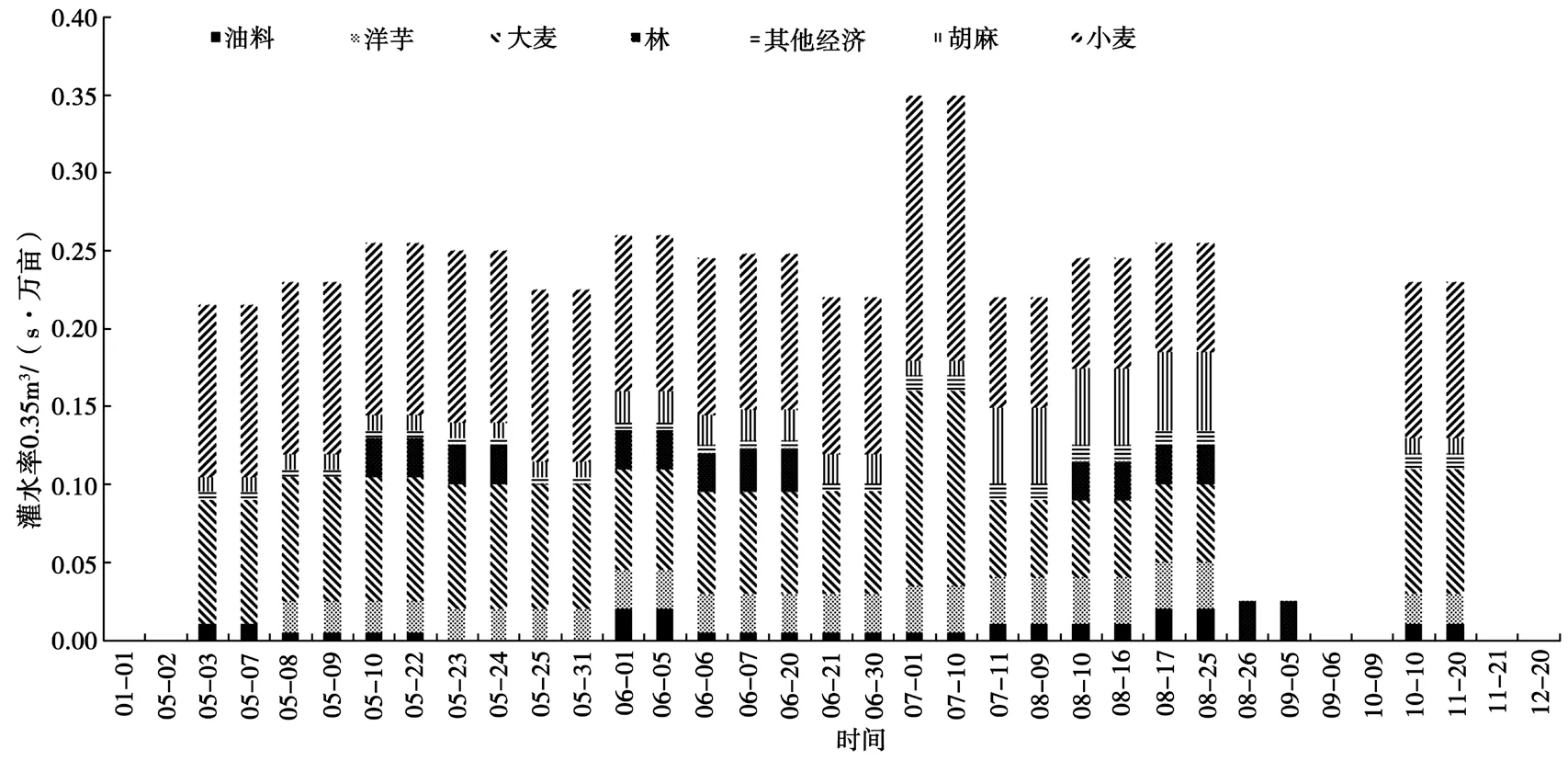

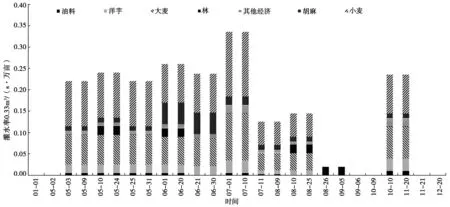

根据项目区的灌溉制度确定灌水率,为了消除灌水率高峰期短期停水现象,在不影响作物需水要求的原则下对灌水率进行修正。计算各种作物播前灌水及生育期内各次灌水的灌水率,并根据不同灌溉模式及每次灌水的延续时间,绘制各种作物的灌水率过程线,将同时期各种作物灌水率相加,绘成全灌区年度初步灌水率,修正后作为灌区的设计灌水率图。按《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288—2018),以累计30 d 以上的最大灌水率作为设计灌水率,西河灌区2015 年灌水率为0.35m3/(s·万亩),节水改造后,2020 年设计灌水率为0.33m3/(s·万亩),不同水平年灌水率如图1、图2 所示。

图1 西河灌区2015 年灌水率图

图2 西河灌区2020 年灌水率图

各级渠道的渠道水利用系数和田间水利用系数按《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288—2018)计算,本项目实施后,渠系水利用系数由2015 年的0.56提高到0.60,灌溉水利用系数由现状的0.516 提高到0.543。

2.2 水资源供需平衡

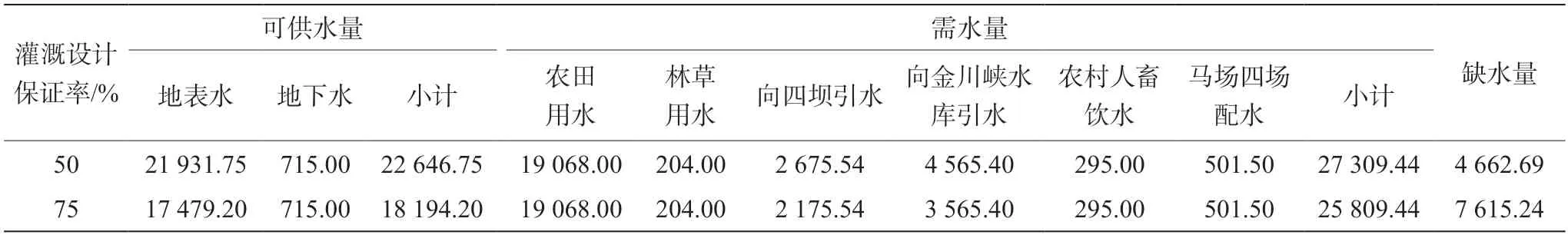

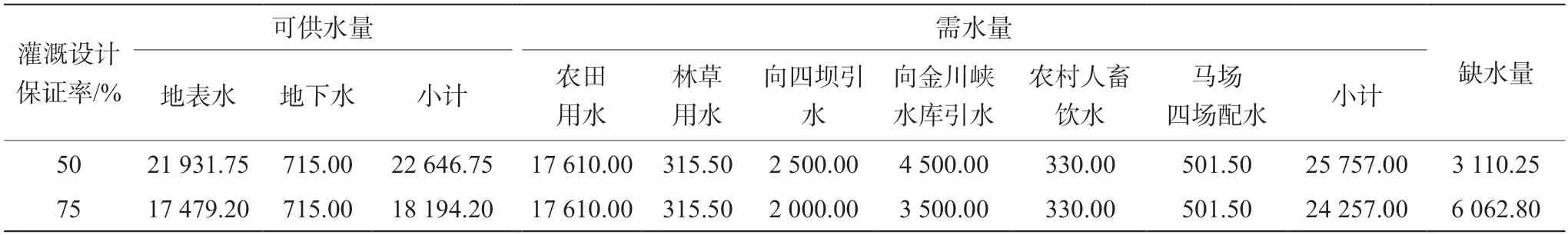

西河灌区可利用水资源量由可开采的地下水资源与允许利用的河川径流量组成。根据西大河径流特征,认为水库至引水枢纽渠首之间的区域来水量与蒸发渗漏损失量相互抵消,即当P=50%时,灌区可利用水资源量为22 646.75 万m3(地表水21 913.75 万m3、地下水715.00 万m3);当P=75%时,灌区可利用水资源量为18 149.20 万m3(地表水17 479.20 万m3、地下水715.00 万m3)。水资源平衡结果如表1、表2 所示。

由表1、表2 结果可知,按现状有效灌溉面积2.30万hm2计算,当P=50%时,灌区缺水量4 662.69万m3;当P=75%时,灌区缺水量7 615.24 万m3。规划水平年,当P=50%时,灌区缺水量3 110.25 万m3;当P=75%时,缺水量为6 062.8 万m3。

表1 现状年水量供需平衡计算表 单位:万m3

表2 设计水平年水量供需平衡计算表 单位:万m3

根据灌区引水量、渠系水利用系数等运行数据粗略统计,灌区骨干工程2015 年渠系损失1 746 万m3。预计通过渠道改建(渠道断面、结构、衬砌)等工程措施改良,2020 年降为1 485 万m3,毛节水量为261 万m3。

3 渠道改建工程设计

西河灌区续建配套与节水改造骨干工程项目属Ⅲ等中型工程,依据规范和设计流量,北总干渠、河西坝干渠、单山坝干渠设计流量大于5 m3·s-1,根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288—2018)规定,渠道及配套建筑物按4 级设计,防洪标准为20 年一遇设计;其余干支渠设计流量小于5 m3·s-1,渠道及建筑物按5 级设计,防洪标准均按10 年一遇设计。

3.1 渠道横断面设计

本次拟改建的干渠现状均为梯形渠道,所以本次渠道横断面选择梯形断面和弧底梯形断面两种型式。从抗冻胀性能分析,弧底梯形断面采用反拱弧底,抗冻胀性能优于梯形断面;从水力条件分析,当过水面积相等时,梯形断面湿周大于弧底梯形断面,渠道过流能力较差。

从以上分析来看,弧底梯形断面优于梯形断面,但当入渠水流推移质含量较多时,弧底易磨损破坏,且弧底一旦磨损、冻胀破坏,则维修加固处理较为困难。考虑该渠道中泥沙含量大,结合原渠道现状均为梯形断面,根据灌区已经实施的节水改造项目经验和运行情况,为了与上下级渠道水流平顺衔接,本次改建渠道均采用梯形断面型式。

渠道改建设计方案分为套衬和拆除重建两种。套衬渠道边坡为原渠道边坡;需拆除重建渠道,渠基及渠坡大部分位于洪积砂壤土或粉质壤土层上,渠道需设砂砾石防冻垫层,根据砂砾石的力学特性,其天然休止角为38°,自然稳定坡度为1 ∶1.25。综合考虑渠基、垫层特性及衬砌方案,对于沿沟干渠等沿山渠道,渠道边坡取1 ∶1.25,其他渠道现状边坡为1 ∶1,因为已有稳定的渠堤,且两侧均为耕地,为减少占地,改建渠道采用边坡为1 ∶0.96。对于冻胀变形不明显,现有渠基基本稳定,仅是衬砌老化破损的渠道,当渠道整修率≤80%时,采用套衬方案(见图3),渠道整修率>80%时,采用拆除重建方案(见图4)。

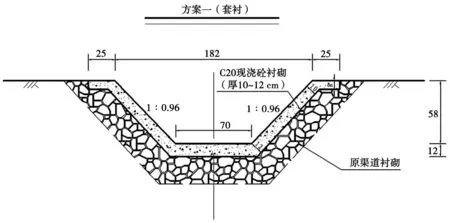

图4 重建方案断面设计

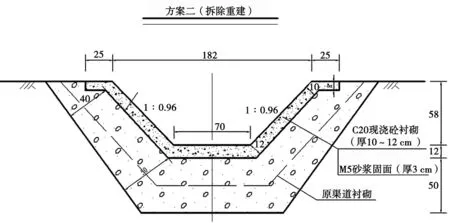

如图3 所示,渠道整修后,采用现浇C20 砼套衬,渠底厚度12 cm,渠坡自上而下由10 cm 渐变至12 cm。套衬后渠道断面尺寸为渠底宽70 cm、口宽182 cm、渠深58 cm,边坡1 ∶0.96。两侧渠坡顶部布设压顶,宽25 cm、厚8 cm。渠道纵向每3 m 设置一道伸缩缝,缝宽3 cm,缝内自上而下按1 ∶1 ∶4 的质量比依次填充沥青水泥砂浆3 cm、聚氯乙烯胶泥3 cm、聚乙烯闭孔板夹缝6 cm。

图3 套衬方案断面设计

由图4 所示的重建方案可知,拆除后渠基换填砂砾石,渠底厚度0.5 m,渠坡自上而下由0.4 m 渐变至0.5 m。为保证现浇砼施工振捣,砂砾石垫层上铺设3 cm 厚M5 砂浆固面。固面上布设现浇C20 砼衬砌,渠底厚度12 cm,渠坡自上而下由10 cm 渐变至12 cm。衬砌材料与方案一(套衬)相同,过流能力相同,故方案二采用与方案一相同断面尺寸。压顶及伸缩缝设置同方案一。

3.2 渠道抗冻胀设计

项目区地处我国西北内陆寒冷地区,历年最大冻深159 cm,现状渠道渠基大部分位于冲洪积含漂石砂卵砾石层上,少部分位于砂壤土或粉质壤土层上,砂壤土或粉质壤土因含泥量超标具冻胀性。本次改建渠道多为挖方(半挖方)渠道,渠道均低于两侧耕地,渠道破坏的主要原因是冻结期灌溉回归水及渠水、雨雪水、洪水入渗等因素造成渠基土含水量增加,从而为冻胀的发生提供了条件,因此渠道改建存在的主要问题是渠基土的冻胀。依据《渠系工程抗冻胀设计规范》(SL 23—2006),通过计算、分析确定解决渠道冻胀破坏问题的设计方案。

根据设计冻深(平均206 cm)、冻胀量(平均2.50 cm)等基本参数计算结果可知,灌区渠道结构本身不能满足抗冻胀要求,提出砂砾石垫层换基和聚苯乙烯保温板保温两种工程措施作为差异化渠道工程冻害防治方案。渠顶、渠底置换深度平均50 cm,保温板则位于渠底,衬砌结构,厚度取20 cm。

如图3、图4 所示,根据灌区实际情况,并结合近年来当地部门在大型灌区续建配套与节水改造、农业综合开发等项目改建渠道衬砌型式,对浆砌石和混凝土两种衬砌材料进行比选。加之混凝土衬砌型式根据施工方式不同又分为现浇砼和砼预制件两种结构,故衬砌型式方案比选划分为2 种材料、3 种形式进行。

综合渠道衬砌技术经济比较,从投资方面看,现浇砼衬砌方案造价较低,浆砌石衬砌造价较高;从防渗效果、过流能力角度看,现浇砼衬砌方案防渗效果、过流能力较好,浆砌石衬砌方案较差;从使用寿命角度看,现浇砼衬砌较长,预制砼衬砌较短;从抗冻胀性能角度看,浆砌石衬砌抗冻胀性能较好,现浇砼衬砌和预制砼衬砌方案较差;从施工角度看,预制砼衬砌方案难度较小、施工速度快,现浇衬砌方案施工难度一般,施工速度一般。经综合分析比较,结合本次改建各渠道现状地形、地质条件特点,推荐所有渠道均采用现浇砼衬砌方案。改建前后的渠道断面如图5、图6 所示。

图5 灌区原有浆砌石衬砌渠道

图6 灌区已建现浇砼衬砌渠道

灌区原有渠道渠底坐落在上覆砂壤土砂砾石地基上,现状渠道冻胀变形严重,渠底鼓起,渠坡滑塌变形,部分渠段砌体剥落,局部渠段破损率在80%以上。由于长期受粉质壤土冻胀破坏,部分渠道渠底衬砌出现断裂、脱落,渠坡坍塌、开裂等现象,破损严重。改建后的渠道,断面形状规则,过水条件优良,抗冻、抗渗能力均有了很大提高,极大地改善了灌区基础设施条件,渠道输水损失明显降低,节水效率也相应地有了很大提升。

4 结语

本文以石羊河流域永昌县西河灌区为例,以2015年为现状水平年,2020 年为规划重点目标年,基于以农业种植结构和灌溉制度为主的水资源供需及利用现状分析,以节水防渗、防冻抗裂为核心,通过大力提高渠系水利用系数和水资源的综合利用效率,改善灌溉水利用系数的骨干工程节水改造设计方案,以期有效解决水资源供需矛盾,促进区域农业农村经济发展。

依托永昌西河灌区续建配套与节水改造项目初步设计平台,因地制宜地提出了渠道套衬和拆除改建两种渠道设计方案,通过技术经济比较和分析计算,确定并优化了其断面型式、断面尺寸、衬砌结构基本设计参数。初期建设实践经验表明,渠道套衬方案能够有效解决渠道长距离输水过程中的渗漏问题,同时缓解寒旱区恶劣环境中渠道冻胀破坏等结构耐久性问题。

项目实施后,从根本上解决了渠道输水安全问题,极大地提高在水资源紧缺情况下对水资源的有效利用率;进一步兼顾耕地内生态的引水功能,有力遏制绿洲内地下水位下降、生态恶化、土地沙化问题,为今后改建下级干支渠道,增大流量与所控制的灌溉面积匹配奠定良好的基础,对今后灌区农业生产乃至社会经济发展意义重大。