农地流转为什么不能促进农地规模化利用

——基于我国欠发达地区G省农地管理视角的实证分析

2022-08-19刘青川包国宪

刘青川 包国宪

(兰州大学 管理学院,兰州 730000)

一、问题的提出

农为国本,粮安天下。然而,国内近三十年来形成的农地撂荒、“非农化”和“非粮化”问题日趋严重。粮食进口逐年增加,粮食价格不断上涨,粮食安全问题日益突出。中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议指出,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。保障国家粮食安全。国家“十四五”规划明确了解决粮食安全问题的根本之道是土地规模化和农业现代化,实现“藏粮于地、藏粮于技”的战略部署。因此,必须严守耕地红线,完成农地确权,促进农地流转,提高农地规模化、集约化和科技化利用[1]。

“三权分置”以来,随着农地确权的深入开展和基本完成,特别是2014年中央一号文件允许“农村集体经营性建设用地与国有土地同等入市、同权同价”以来,我国的农地流转规模迅速扩大,截至2020年末全国农地流转率已经达41.4%①,为农地的规模利用奠定了基础。《农村土地经营权流转管理办法》从制度的层面规范了农地流转的当事人、流转方式、流转合同、管理部门和相关流程,完成了农地流转的制度化和法律化。

农地规模化利用是农业现代化的必然要求。从1987年中央五号文件第一次提出“土地适度规模经营”以来,中央多次强调农地规模化经营的重要性,1990年将其上升到我国社会主义农业改革和发展“第二个飞跃”的高度。2014年印发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》明确指出,引导农村土地有序流转,发展适度规模经营,从制度层面建立了农地流转和规模经营之间的关联关系。《中华人民共和国土地管理法实施条例》从国土规划与耕地保护、建设用地与生态保护、农用地转用与占补平衡、土地征收与补偿、宅基地与集体建设用地管理等方面对农地利用进行了全面规制,进一步完善了农地规模利用的制度保障。同时,国家鼓励和扶持家庭农场、专业合作社、农业企业、种粮大户等新型农地规模化经营主体。截至2020年6月,全国家庭农场数已近75万家,农民合作社已超过221万家②。新型农业经营主体的多元化发展,势必为农地规模化经营带来技术、资金和人才支持,加快现代农业产业链的深度融合。

此外,以国家治理体系和治理能力现代化为导向,根据《深化党和国家机构改革方案》,2019年我国进行了以优化职能配置、提高效率效能为核心的政府机构改革,由国家自然资源部门和农业农村部门对土地等自然资源进行大数据管理。这两个农地管理部门均实行省、市、县、乡四级垂直管理,同时各级土地管理部门均要接受当地政府部门的属地化管理。也就是说,目前我国农地管理实行农地部门的垂直管理和地方政府的属地管理并行模式。由于农地管理部门和地方政府的不同工作职责和绩效价值,导致基层农地管理工作面临多头领导、无所适从的局面,一定程度上造成了农地治理的绩效损失。

总体来说,经过农地制度创新、机构改革、绩效治理,以及农地整理、复垦、划分永久性基本农田、建设高标准农田等一系列农地治理措施的实施,我国农地确权工作基本完成。农地确权工作促进了农地流转,也为农地规模化利用提供了条件。然而,通过调研组从2018年到2021年先后四次对我国西部欠发达地区G省农地治理的跟踪调研,发现正如农地确权并不能直接促进农地流转一样[1],农地流转也不能显著而直接地促进农地规模化利用。这一点似乎有违常理,却与我国的农业用地指数和农地利用效率均比较低的实际情况基本一致③。

基于上述实际问题,本文主要探讨两个问题:(1)农地流转能否促进农地规模化利用?(2)农地流转程度、农地管理模式和农地规模化利用之间的作用机制是什么?以期为农地规模化利用提供一个新的理论视角和实践参考。

二、文献回顾、理论分析与研究假设

(一)文献回顾

有关农地流转和规模化利用的关系问题,国内外学者基于不同视角开展研究。从国外研究情况看,由于西欧发达资本主义国家大都实行土地私有制,土地流转本质上是一种与所有权相关的交易活动,且农地的规模化利用布局已经完成,因此对农地流转和利用的关系研究比较少。非洲、中美洲、南美洲土地利用问题的研究呈现出逐步增长态势。这些研究大都从土地权属管理、土地使用和粮食供应等视角展开,例如:土地所有权和使用权分配对土地利用的影响[2]、土地利用变化对粮食安全和食物链组织的影响[3]、土地权属安全与粮食安全之间的关系[4]、粮食系统的权属安全和可持续性[5]、土地管理和粮食安全问题[6]等等。

近十年来,国内学术界有关农地流转和规模利用的研究成果主要体现在对二者的作用机制研究、流转模式和水平对农业生产效率的影响研究、农地流转对农地“非农化”和“非粮化”的影响研究、环境因素对农地流转和规模化利用的影响研究、农地流转对农地规模利用的影响及绩效评价等方面。

农地流转与农地利用的作用机制研究方面,学界普遍认为农地流转会促进农地的规模化利用。首先,城镇化发展过程中,农地流转会解放农村剩余劳动力,实现农业人口在“离乡不离土”的情况下向城镇转移,为农地规模化利用提供了一定的条件。其次,农地流转收益会促进农地流转的规模和速度,有利于农地规模化利用,但同时要预防和遏制农地向非农用地的转换,以防城市过度扩张和农地大幅流失[7]。再次,以家庭为单位的小规模分散式经营不能适应工业时代农地经营和农业生产的发展趋势[8],改革农地管理体制,创新农地管理模式,加快农地流转,促进农地规模利用已是大势所趋。另外,郭阳等(2021)[9]通过研究耕地流转市场发育、资源禀赋和农地规模利用之间的关系,认为扩大耕地流转市场规模、重视地区资源禀赋差异,是农地规模利用的重点。简新华等(2020)[10]研究了农地流转、农业规模经营和农村集体经济发展三者的关系,发现通过促进农地合理流转实现农业规模利用,是实现农业现代化基本途径。但也有与此相反的研究结论,如牛星等(2021)[11]以江苏省45个县(市)为例,构建农地利用效率评价模型,通过对不同流转水平下农地利用效率的分析,发现农地利用效率与农地流转水平呈反相关关系。

农地的不同流转模式和水平差异对农业生产效率的影响研究。张建等(2017)[12]的实证分析认为,村集体组织的农地流转比农户自发流转更能提高农业生产效率,更能促进农地的规模化利用,更有利于保持流转合约的稳定性并调整种植业结构。杨宗耀等(2020)[13]在土地流转的背景下,基于固定农户的固定地块数据,讨论了农户经营规模的扩大对土地生产率的影响,并指出规模经营不会威胁粮食供给。

农地流转对农地“非农化”和“非粮化”的影响研究。刘航等(2020)[14]利用地块层面的数据分析了农地流转对农地“非粮化”利用的影响机制。结果表明,除了小规模流转农户倾向于“非粮化”种植结构以外,大部分流转农户的农地流转并不会导致农地“非粮化”,农地机械化作业水平的提升会减少“非粮化”经营。

环境因素对农地流转和规模化利用的影响研究。张丰翠等(2019)[15]构建了“农村空心化-农地流转-农地利用方式”的理论框架,实证分析认为,农村空心化对农地流转存在正向影响,进而影响了农地利用方式和规模。

农地流转对农地规模利用绩效评价的影响研究。绩效考核对农地治理主体具有很大的规范、激励和约束作用。LIAO SHI-MEI(2018)[16]认为应该充分重视并尽快实施对农地确权、流转和规模化利用等农地治理工作的绩效考核,并充分考虑耕地的地域条件、规模经营状况和经营模式配置,才能对农地规模利用做出正确的绩效评价。GE HE(2012)[17]认为应该加快农地规模经营立法,打破农地分割限制、加快农地流转、转移农村剩余劳动力,促成农地规模经营并确保规模经营的合法化。

综上,国内外学者从不同的视角对农地流转和规模化利用的关系、影响因素乃至绩效评价等方面做了大量研究,直接或间接地论证了农地流转对农地规模化利用的积极作用。然而,截至2020年底我国农地流转率为41.4%[18],而农地规模化利用率不足5%④,且农业科技转化率不到40%[19],农业产业化率仅为28%⑤,这些指标均普遍低于发达国家及部分发展中国家,说明农地的流转并没有显著促进农地的规模化利用。

基于以上文献梳理,结合对现实问题的初步分析,本文对我国欠发达地区G省的各级农地管理部门和相关政府部门在农地治理方面的政策措施和作用机制等情况进行了深入调研。调研发现地方政府的属地管理模式和农地管理部门的垂直管理模式对农地流转和规模利用的关系产生了很大的影响。

(二)理论分析

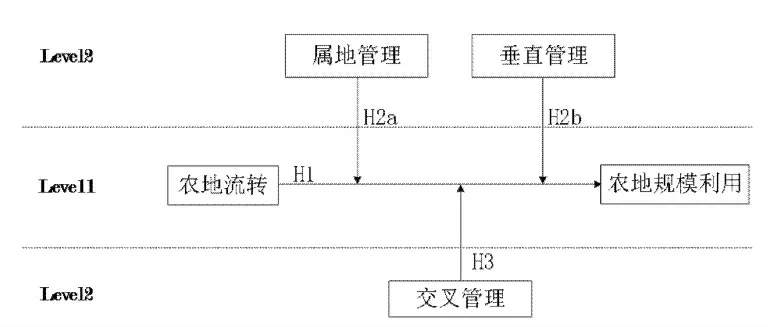

本文基于公共价值的政府绩效治理理论,即PV-GPG(Public Value-Based Government Performance Governance)理论[20],汲取新公共管理对政府绩效管理的实践反思和理性思考[21],突破了传统公共管理的“管理”理念而强调“多元参与”和“公共治理”[22],批判地继承了传统绩效评价的“效率”“公平”及“结果”等理念[23],重点强调了以公共价值为出发点和落脚点的“公共价值”导向,并以价值管理和科学管理理论为两个基本维度[24],提出了以公共价值为基础,以价值建构、组织管理和协同领导为三个基本子模块的政府绩效治理模型[25],如图1所示。

图1 以公共价值为基础的政府绩效治理模型(PV-GPG模型)

1.价值建构。价值建构是以公共价值为导向的政府绩效价值的形成过程,是政府与公民、社会在不断磨合、对话、协商和融合中逐步形成的以公共价值和公共服务为基础的公共治理理念趋同,也是政府绩效由管理走向治理的第一步[26]。

2.组织管理。组织管理是围绕公共价值这一核心理念,以绩效价值最大化为目标,结合政府的战略管理和绩效管理,利用科学管理手段,投入相应的公共资源和权力,对政府绩效的价值链进行分析、管理和实施的过程[27]。核心价值观发生偏移或者管理模式不当都会造成“绩效损失”。

3.协同领导。协同领导以避免绩效损失、提升绩效价值和可持续化发展为目标,利用政治协调和要素协同方式,解决不同主体、不同部门或不同岗位之间在绩效生产过程中的各类非均衡冲突、矛盾关系和差异要素,达成多元协同驱动[28]。

(三)研究假设

农地流转的直接目的是规模利用。因为只有农地规模化,才有可能实现农业机械化、集约化和现代化。近十年来农地流转和规模利用方式得到了很大的创新,如“反租倒包”“两权抵押”“两田制”“股田制”“土地换保障”“土地银行”等,有效拓展了农地流转的动因和规模利用的模式,加深了产业融合,提高了农地利用的效率和效益,这说明农地流转可以推动农地规模利用。另一方面,在农用和非农用、粮化和非粮化的巨大经济收益反差之下,流转之后的农地往往贴上“农”字标签,跳出“农门”,绕过“上市”环节进入非农领域,变成了实质上的非农用地,并没有实现“农地农用”的规模化利用。故本文提出H1假设:

H1:农地流转与农地规模利用之间存在弱正相关关系。

垂直管理(Vertical Management)也称“直线管理”(Line Management)[29],是指由特定领域的上级主管机构直接负责的垂直管理领导,分为中央垂直管理、省级垂直管理和专项垂直管理。属地管理(Localized Management),也称为“区块管理”(Block Management)[30],是我国政府行政部门对同级职能部门的行政管理。两种管理模式共同构成了国家治理中行政部门与职能部门之间的管理结构。

图2 基本概念图

农地治理是一项复杂的工作,既有农地管理部门内部的垂直管理,也有政府行政部门对农地管理部门的属地管理。垂直管理模式下,农地管理部门试图摆脱地方政府的习惯性选择和路径依赖,并限制地方官员干预农地治理的权力,从而削弱地方政府对地方农地管理部门的控制[31]。2019年政府机构改革之后,农地管理权力基本从地方政府的直接控制中分离出来,由农地管理部门直接负责农地治理的人、资、物、事。各级农地管理部门的绩效由其上级部门根据下达的指标和实际完成情况进行评定,并以此作为结果应用的基本依据,实现了目标一致、责任明确、便捷高效。因此,垂直管理有助于农地按照既定的规划路径付诸实施,有利于促进农地规模化利用。基于以上分析,本文提出H2a假设:

H2a:垂直管理模式显著正向调节了农地流转和农地规模利用之间的正相关关系。

属地管理模式之下,农地管理部门必须接受当地党委和政府的节制和管辖,上级政府不能过多限制地方政府土地行政权力的行使。地方政府根据本行政区域内的农地资源状况,因地制宜地行使农地行政管理权。在“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制的政策背景下,地方政府会更加重视最基本的农地治理和农业生产政策。特别是县乡两级政府及其附属机构,有更多的机会直接接触本行政区域内的农户,充分了解农地状况、农业生产和农户需求,以便灵活实施农地流转政策和利用政策。因而地方政府属地管理模式可以有效促进农地流转和农地利用之间的关系。但另一方面,地方政府的主要绩效指标依然是GDP,而农业创收对GDP的贡献无论在贡献度还是时间跨度上都不如非农产业。因此地方政府会利用农地政策的弹性来完成其绩效指标,比如利用“退耕还林”减少撂荒比例,利用“占补平衡”达到占优补劣,满足建设用地需求。从这个意义上说,地方政府属地管理模式没有农地部门垂直管理模式更能有效调节农地流转和农地利用之间的正向关系。基于以上分析,本文提出H2b假设:

H2b:属地管理模式较显著地正向调节了农地流转和农地规模利用之间的正相关关系。

现实工作中,垂直管理模式和属地管理模式总是同时并存且共同作用(本文将这种模式称为“交叉管理模式”)。由于地方政府和农地管理部门的绩效导向不一致,导致在土地规划、流转方向、利用方式等方面产生严重分歧。特别是在“政绩锦标赛系统”中,地方官员面临“政绩压力”或存在“绩效冲动”[32],通常会积极追求短期经济效益,而很少关注具有累积效应的长期效益(如教育投资、土地治理和粮食安全等问题),因而往往偏向于农地非农化利用。而农地管理部门的基本职责是保护耕地、发展农业、守护“三生”“三线”“三区”。因此,交叉管理模式造成了农地管理部门和政府相关部门之间的相互博弈、推诿扯皮甚至矛盾冲突,由此引发政策偏差。这些问题和矛盾最后都会汇聚到县(区)和乡(镇)农地管理部门,从而出现“上级管帽子”和“地方管票子”的局面,导致基层农地管理部门及其执行人员陷入多头领导、左右为难的尴尬境地[33],形成严重绩效损失,影响农地规模利用效果。综合以上分析,本文提出H3假设:

H3:交叉管理模式显著负向调节了农地流转与规模利用之间的关系。

三、研究设计

(一)样本选取

本文数据来源于2018—2021年对我国西北地区欠发达G省的调研。调研分四个阶段:2018年12月的农地撂荒调研、2019年7月和12月的农地确权调研、2020年12月的农地流转调研和2021年9月的农地综合利用调研,共涉及14个市(州)86个县(区)⑥1248个乡镇的四级农地管理和政府相关部门,涵盖各级领导、办事员及其他相关工作人员共3754人次,获取调查问卷和访谈资料4918份,其中有效问卷和资料4579份,有效率93.11%。

(二)变量测量

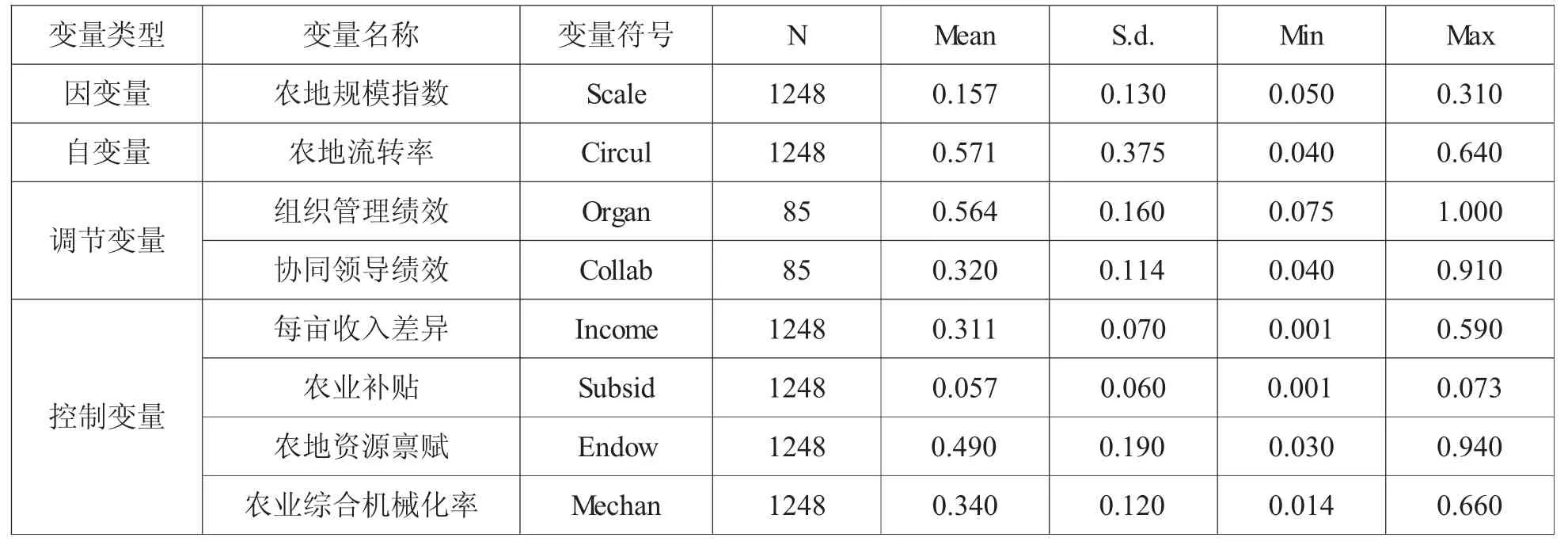

本文选取农地规模指数作为因变量,农地流转率为自变量,组织管理绩效、协同领导绩效为调节变量,每亩收入差异(农业收入/非农业收入)、农业补贴、农地资源禀赋、农业综合机械化率等为控制变量,变量的定义如表1所示。

1.因变量:农地规模指数。农地规模指数源自农业用地指数,是指农业规模用地面积占总流转农地面积的比例。农地规模化经营是相对于碎片化家庭经营而言的[34],是农地流转之后,由农业企业、农业专业合作社、农业产业园等专业机构进行的大面积、机械化、科技化经营。农地流转的直接目的是规模化、产业化和集约化利用[35],但流转之后的农地未必用于农业生产,也未必用于规模化农业生产,因此本文用农地规模指数来反映农地规模化利用的程度。

2.自变量:农地流转率。农地流转率指完成流转的农地面积占总承包农地面积的比例[36]。农地流转主要分为农业用途和非农业用途流转,农业用途流转主要是为种植业(粮食作物和经济作物)和养殖业(畜牧和水产)而流转的农地⑦,流转方式主要有入股、转让、互换、租赁、反租倒包等⑧;非农业用途的农地流转是指为满足集镇和农村居民点建设、交通运输建设、城镇建设、商业用地建设及工矿企业建设而流转的农地⑨,流转方式主要有非农化征用、入股、租赁、信托、出让、转让等。

3.调节变量:组织管理绩效和协同领导绩效。组织管理绩效主要是指农地管理部门内部为完成既定的绩效目标而采取的自上而下垂直管理模式所带来的效率、效益和效果。国内学者多采用制度的合理性和执行的有效性两个维度来量化组织管理绩效[37],但两个维度都没有明确的标准,因而本文直接采用农地管理部门既有的绩效评价结果作为研究数据。由于农地流转和利用阶段的主要负责部门是农业农村部门,且垂直管理的绩效产出过程具有向下传导性、向上反馈性以及责任共担性,因而本文选取农业农村部门中省对市、市对县、县对乡的绩效考评结果,求取几何平均数作为评价组织管理绩效的数据。

协同领导绩效是指地方政府部门在对农地管理部门进行属地管理时,为减少部门间的责任推卸或矛盾冲突,避免不必要的绩效损失采取协商、调解、共治等措施[38],而产生的效率、效益和效果[39]。属地管理模式下,参与农地治理的相关部门之间相互作用且相互制衡,因而在数值上分别获取政府部门、农业农村部门、自然资源部门之间两两相评的结果,并求得几何平均数作为协同领导的绩效。

4.控制变量:根据已有的关于农地流转影响因素的研究,本文选取每亩收入差异(农业收入/非农业收入)、农业补贴、农地资源禀赋、农业综合机械化率等四个变量作为控制变量。

每亩收入差异,是引起农地非农化的一个最直接的原因[40]。在数值上等于农地农业收入除以农地非农收入,该指标的比值越小,表明收入差异越大。地方政府为了完成GDP等绩效指标,通过占补平衡和“招拍挂”等手段将农用地转换为非农建设用地并获取大量的土地出让收入。农户则希望通过政府征地行为一次性获取比务农收入高得多的征地收入或其他收益,而且可以实现进城务工或者从事非农职业的目的。这些都会加大农地非农化的程度,影响农地规模化利用程度。

农业补贴,广义上是指国家对农业生产、流通和贸易进行的转移支付。狭义上是WTO框架下国家对国内农业生产及农产品给予的综合支持。在数值上等于农业补贴总额除以同期财政支农资金总额。目前国家的农业补贴名类繁多且日趋完备,包括农业综合三项补贴、粮食直补、良种补贴、农膜补贴、农机购置补贴、农药补贴、种粮补贴、棉花补贴、苜蓿种植补贴、养殖补贴、养殖扶贫补贴、农业合作社补贴等各类补贴,涵盖了农地、农资、粮种、扶贫、组织机构等各层面,仅农机购置补贴一项就涉及400多种农机,而且补贴资金专款专用。但在实际工作中,由于政策宣传不到位或执行偏差,许多农地经营者不了解也没有享受到农业补贴政策,影响了农地规模化经营[41]。

农地资源禀赋,是农地土壤肥力及其所处的地理位置、交通可达性和灌溉条件等客观性综合因素。农地资源禀赋越高,越有利于农地流转或被农地管理部门划定为农业生产区、永久基本农田或者建设高标准农田,从而有利于提高农地规模化利用程度。在数值上等于以乡镇为单位的所有农地地块面积乘以对应的质量指数所得的加权平均数,再除以承包地总面积。其中,各乡镇的农地质量指数[42]等于土壤肥力系数⑩、灌溉条件和交通可达性[1]按0.4、0.3、0.3权重计算的加权平均值除以全省农地质量系数的均值。

农业综合机械化率,是影响农地规模化利用的一个生产性因素,体现在耕地、播种、收割等农业基本生产过程之中。该指标数值越大,表明机械化程度越高,越有利于农地规模化经营,数值上等于机耕率、机播率和机收率以0.4、0.3和0.3为权重计算的加权平均数[43]。

根据以上变量的界定和分析,以及对本次调研数据的规整,形成了变量的描述性统计表,如表2所示。

表2 变量测量表

(三)量表的信效度检验

为了检验量表的信度和效度,本文对组织管理绩效、协同领导绩效2个潜变量共6个题项进行主成分分析,提取2个潜变量,累积解释力度85.865%。

1.对组织管理绩效(Organ)的测量。参照包国宪等(2013)[26]的研究量表,对3个独立题项进行测量,获取Cronbach's信度系数(α=0.913)大于临界值0.8,说明3个题项之间具有较好的内部一致性(Internal Consistency)。3个测量题项的因子载荷分别为0.698、0.734和0.819,均大于临界值0.5,说明所选题项具有良好的代表性。由3个测量题项因子载荷计算的平均方差提取值(AVE=0.5656)大于临界值0.5,组合信度(CR=0.7954)大于临界值0.8,说明组织管理绩效的测量结果具有良好的聚合效度(CV)。

2.协同领导绩效(Collab)的测量。参照包国宪等(2013)[26]的研究量表,测得Cronbach's信度系数为0.834,对应的3个题项的因子载荷分别为0.797、0.873和0.815,平均方差提取值0.687,组合信度为0.8681,说明农地利用阶段协同领导效力的测量结果具有良好的聚合效度。

(四)分析方法

由于我国的农地治理采用垂直管理和属地管理并存的模式,因此治理过程和治理绩效会受到跨层因素的影响。实务中,中央部门不参与垂直管理,省、市两级部门主要负责对上级政策承接、本级辖区内政策的制定和绩效考核指标的逐级分解,县级和乡级农地管理部门是农地确权、流转和利用等农地治理政策的全面执行者。逐级领导模式对政策的制定、执行和考核具有深刻而直接的影响。统计分析方法方面,传统的线性模型无法准确处理层次数据的分离群组效应,传统回归的方差齐性假设也不适用于不同群体的变异分布;而分层线性模型HLM(Hierarchical Linear Model)适用于分析和解释分层变量的影响问题。因此本文采用HLM法,以县级部门为群组层面、以乡级部门为个体层面,分两层对农地的流转和规模利用进行分层线性分析。个体层面的分析只考虑自变量对因变量的影响,群组层面的分析主要关注“群组”变量特征(群组因素)对“个体”变量特征(个体因素)的影响。

四、数据分析与结果

(一)垂直管理模式下组织管理绩效对农地流转和规模利用的调节作用

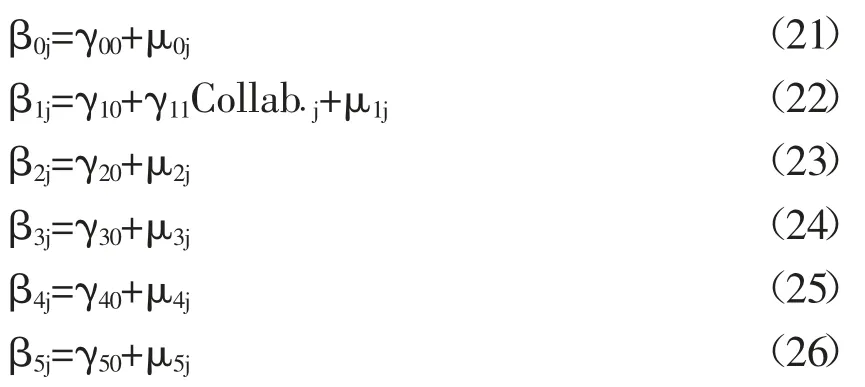

1.模型设定:

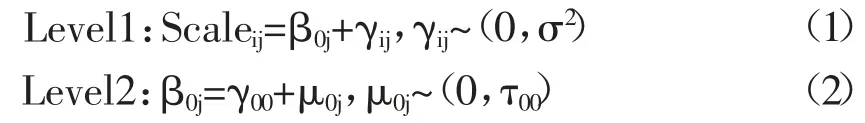

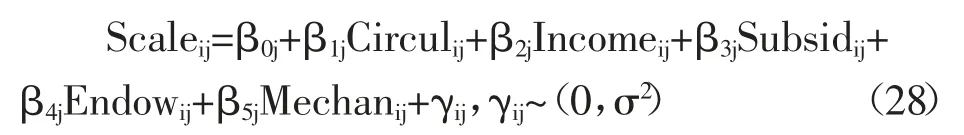

(1)零模型(Model01)

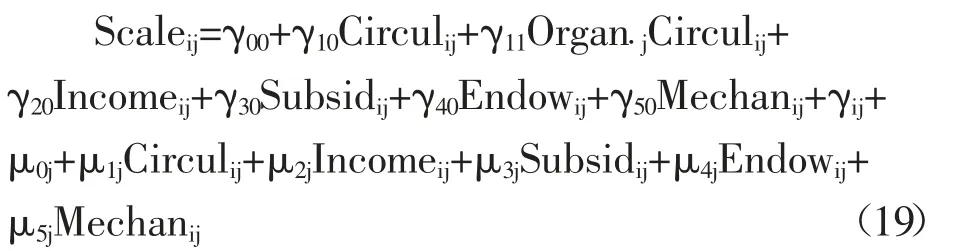

化简得零模型结构方程:

其中,因变量Scaleij表示第j县(区)中第i个乡的农地规模利用水平;截距β0j表示第j个县的农地规模利用基本水平;误差项均方和γij第i个乡围绕j县农地利用规模水平的波动程度;组内方差σ2为Level1回归方程的误差项变异数;γ00为全省被调研乡镇的平均农地规模利用水平;μ0j表示第j县平均农地规模利用水平围绕全省平均水平的波动程度;组间方差τ00为Level2回归方程的误差项变异数。另外,由于模型涉及跨层交互作用,因而在数据分析之前对个体层面参照KREFT I G等(1995)[44]的变量进行了中心化处理。

(2)随机系数模型(Model02)。在零模型的Level1的基础上引入自变量“农地流转率”和控制变量“每亩收入差异”“农业补贴”“农地资源禀赋”“农业综合机械化率”,建立随机系数模型,如公式(4)~(10)。

Level1:

化简得到随机系数模型方程,如公式(11):

其中βtj(t=0,1,2,3,4,5)表示乡镇层面第t个解释变量对农地规模利用Scaleij的影响系数。每个影响系数可以分解为固定效应γt0和随机效应μtj两部分。

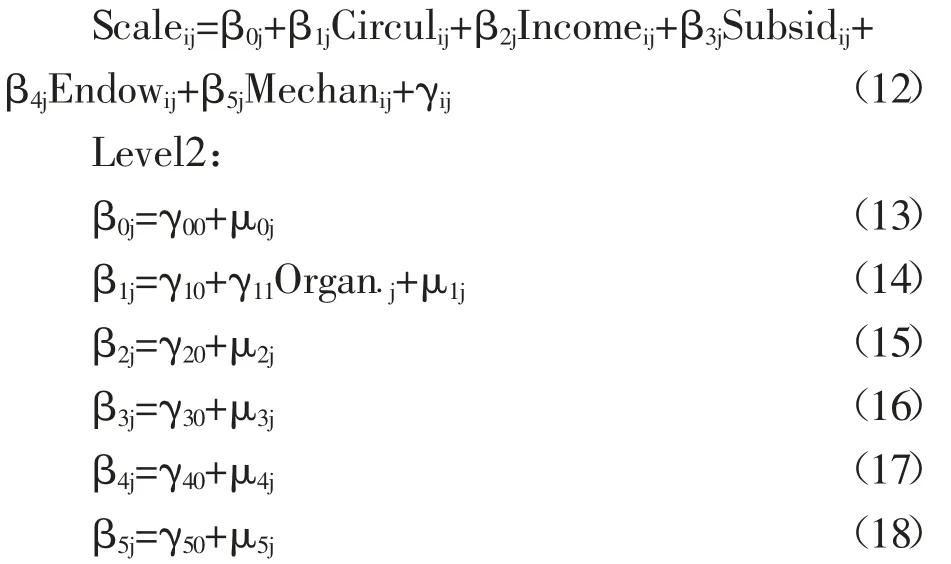

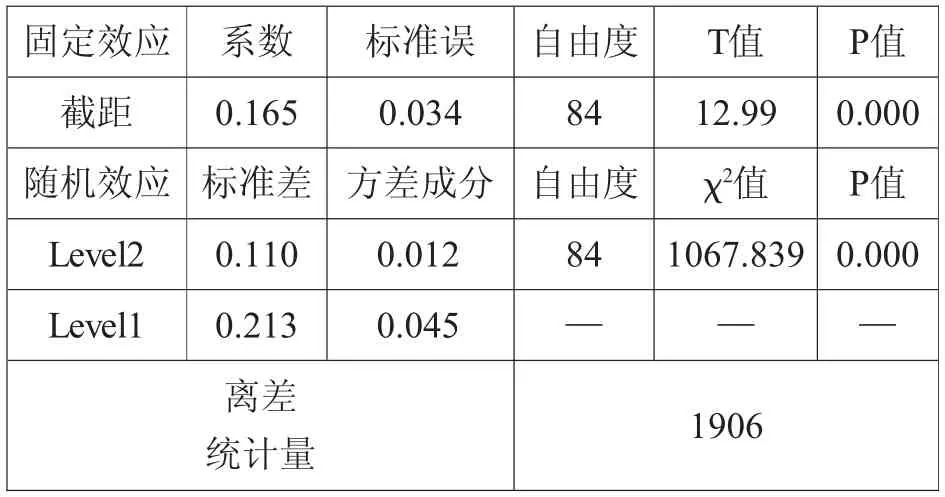

(3)完全模型(Model03)。在随机系数模型方程(4)的基础内,在“农地流转率”和“农地规模指数”的关系内引入第2层变量“组织管理绩效”,构建完全模型的结构方程,如公式(12)~(18):

Level1:

化简得完全模型(Mixed Model)方程式,如公式(19):

β1j为随机斜率系数,βpj(p=0,2,3,4,5)为固定斜率系数;γ00为全体乡镇的农地规模利用基础水平;γq0(q=1,2,3,4,5)为Level1各解释变量的主效应;γ11为Level1与Level2变量的跨层交互作用系数;μ0j为组间方差(τ00)相对于随机模型的变化程度,代表了跨层调节变量“组织管理绩效”对组间变异的解释程度;μqj(q=1,2,3,4,5)为Level1变量随机效应;γij为组内方差(σ2)。

2.多层线性模型的结果分析

(1)零模型(Model01)结果分析

如表3所示,截距为0.165,且在0.001的水平上显著,说明G省所有乡镇农地规模利用整体水平显著不高。根据G省《农业统计年鉴》《乡镇财政预算报告》《乡镇财政预算执行情况表》及调研数据的相关性分析,计算发现G省农地流转率不高,且非农化用地的流转占总流转农地的67.31%,这是影响农地规模化利用程度的主要原因。此外,大部分地方的农地补贴并没有实行“谁种地给谁补贴”的精准补贴办法,起不到激励实际经营者的作用;较高的农地禀赋既有可能成为建设用地的谋求对象,也有可能成为农户不愿流转的理由;受地理条件的限制,全省的机械化程度普遍偏低。这些因素都会影响农地规模化水平。

表3 零模型MOEDL01回归结果

通过组间变异系数μ0j(组间方差τ00=0.012)和组内变异系数(组内方差σ2=0.045)计算得到的组内 相 关 系 数(Intraclass Correlation Coefficient,ICC)[44]为0.789,组间相关系数(ρ)为0.211,说明县级层面的管理因素对乡镇农地规模利用水平的影响显著。另外,离差统计量(组间差异值)为1906,且在0.001的水平上通过了卡方检验,表明数据适合采用HLM方法进行分析[45]。

(2)随机系数模型(Model02)结果分析

如表4所示,离差统计量由1906降为1810,说明加入了自变量和控制变量之后,固定效应加强而随机效应降低[46],方程的解释力度显著增强。

自变量:从表4固定效应看,农地规模利用的平均水平为0.168,在0.001的水平上显著;自变量“农地流转率”对农地规模利用的影响呈弱显著性,近似不显著(γ10=0.189,P=0.049<0.05)。从随机效应看,农地规模利用还存在未解释部分(μ0j=0.018,P<0.05),自变量的随机效应均未通过0.05的卡方检验,残差值比较小。综上,农地流转率与规模利用指数之间呈现较弱的正相关关系,假设H1验证通过。

表4 随机系数模型MODEL02回归结果

控制变量:控制变量的随机效应均未通过0.05的卡方检验,这些变量的残差值比较小,则从固定效应来看相关实证结果。

农地收入差异与农地规模化利用显著负相关(γ20=-0.517,P<0.001)。收入差距越大(每亩农地的农业收入相对于非农收入的比例越小),对农地经营的吸引力越小,越不利于农地规模利用水平的提高。

农业补贴对农地规模利用有较弱的正向作用(γ30=0.319,P<0.05)。对于大型农地经营者来说,由于合同的约束和退出成本较高,加之农业补贴力度较大,因而可以刺激农地规模化种植;但对于普通农户甚至种粮大户而言,非农收入的巨大诱惑足以让他们放弃农地经营而选择非农化或非粮化经营,这就削弱了农地规模化经营水平。总体来看,农业补贴对农地规模化利用的响应不太显著。

农地资源禀赋对农地规模利用的负向影响不明显(γ40=-0.018,P>0.05)。一方面,农地资源禀赋会造成农户心理上抑制农地流转的“损失厌恶”型禀赋效应和“敝帚自珍”型禀赋效应[1],进而影响农地的规模化利用,可见农地资源禀赋会对农地规模化利用产生负向影响;另一方面,城镇化的快速发展,大量的农业劳动力进城务工,大量的农田撂荒,农地资源禀赋对农户的吸引不在返乡务农上,而在于农地流转所带来的收益上,从而削弱了农地资源禀赋对规模利用的负向影响。

农业综合机械化率对农地规模化利用的影响较显著(γ50=0.064,P<0.05)。G省大部分农地地块分散且交通不畅,不具备机械化经营的条件,加之新成立的农业合作社经营者主要是以留守老人、残疾人和未成年人等非农业劳动力为主的农户家庭成员,其综合文化水平普遍偏低,不能及时准确掌握农业机械的基本知识和操作技能,限制了农地规模化经营。

(3)完全模型(Model03)结果分析

如表5所示,在随机模型的基础上,引入跨层调节变量“组织管理绩效”,形成完全模型方程。相对于随机模型,完全模型的离差统计量由1810降为1645,跨层变量对组间变异的解释程度大大增加。调节变量“组织管理绩效”与自变量“农地流转率”交乘之后方程的解释力变强(γ11=0.522,P<0.001),说明组织管理绩效在农地流转率和农地规模利用之间起到了显著正向调节作用,假设H2a得到验证。

表5 组织管理绩效调节作用的完全模型MODEL03结果

图3直观地显示了“组织管理绩效”在“农地流转率”和“农地规模指数”之间的正向调节作用。可见组织管理绩效较高的农地规模利用水平(截距为0.522)高于组织管理绩效低的农地规模利用水平(截距约为0.189)。随着农地流转率的提高,农地规模利用的水平也在提高,但组织管理绩效高的农地规模利用指数更高(虚线斜率比实线的斜率更大),说明组织管理绩效的调节作用是显著的。

图3 组织管理绩效对农地流转和规模利用效果关系的调节效应

(二)属地管理模式下协同领导绩效对农地流转和规模利用的调节作用

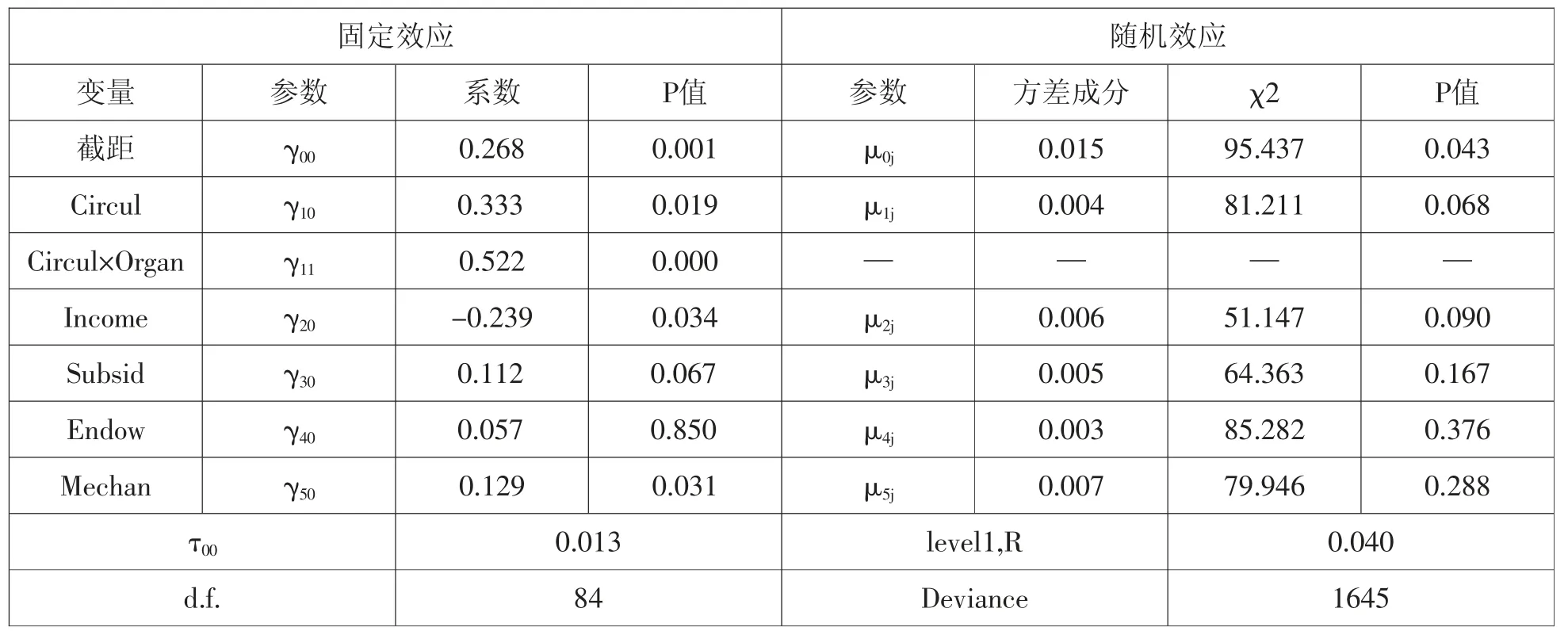

1.模型设定

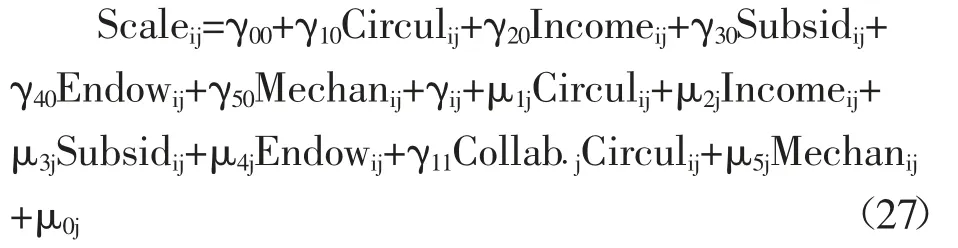

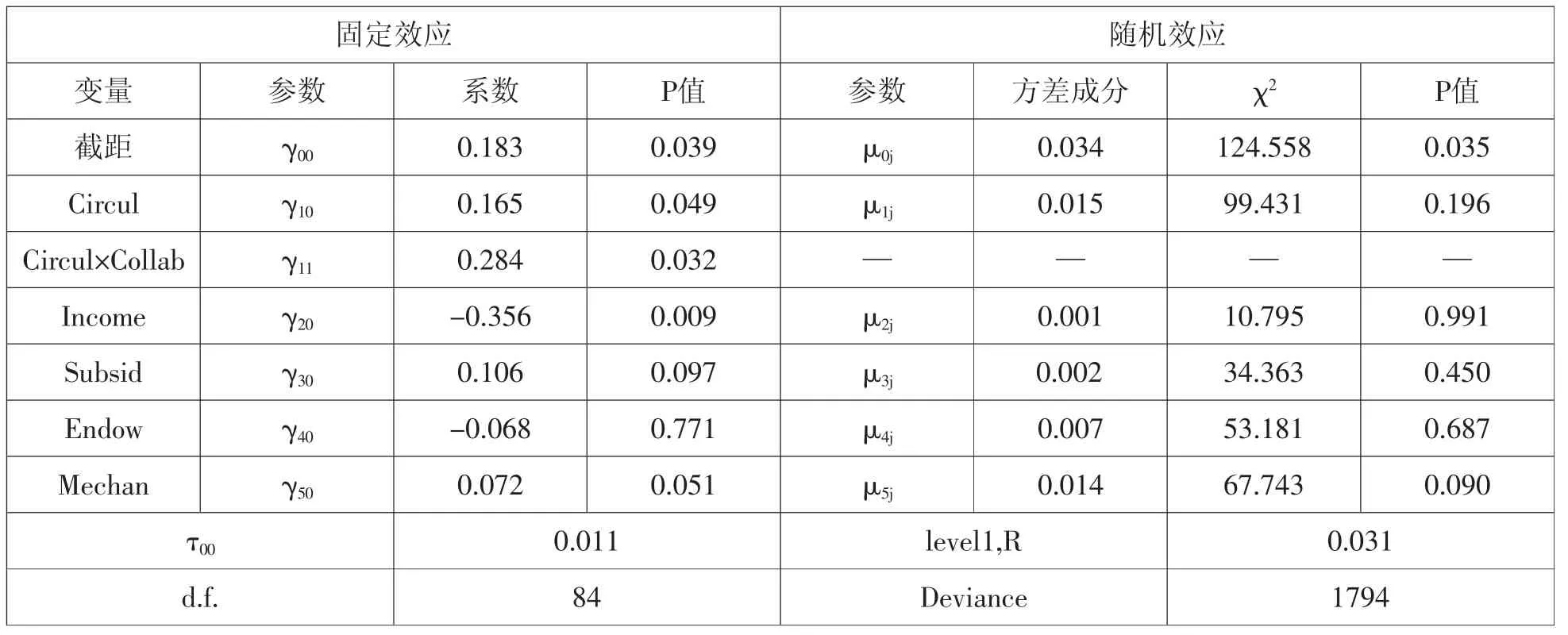

完全模型(Model04)。在随机系数模型方程(4)的基础上,引入“协同领导绩效”,作为“农地流转率”和“农地规模指数”关系的调节变量,构建完全模型结构方程,如公式(20)~(26):

Level1:

Level2:

化简得斜率模型的完全方程(Mixed Model),如公式(27):

2.结果分析

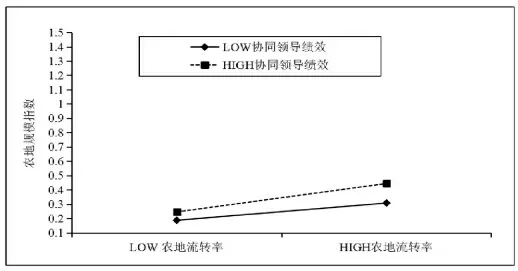

如表6所示,在Level1引入跨层调节变量“协同领导绩效”之后,离差统计量由1810降为1794,跨层变量对组间变异的解释程度有所提高。调节变量“协同领导绩效”与自变量“农地流转率”交乘之后方程的解释力变强(γ11=0.284,P<0.05),说明协同领导绩效在农地流转率和农地规模利用之间起到了比较显著的正向调节作用,假设H2b得到验证。

表6 协同领导绩效调节效应的完全模型MODEL04结果

图4直观地显示出“协同领导绩效”对“农地流转率”和“农地规模指数”的关系存在比较显著的正向调节作用。协同领导绩效较低时(实线斜率较低),农地流转对农地规模化利用的促进作用较弱;而在协同领导绩效较高时(虚线斜率比实线的斜率略大),农地流转对农地规模化利用的促进作用相对较强。

图4 协同领导对农地流转和规模利用关系的调节效应

这说明,协同领导的积极作用是不可否认的,因而地方政府部门和农地管理部门在面临农地流转和规模利用问题的价值分歧和绩效冲突时,如果能够本着价值趋同的目标、正确履行各自的职责分工、相互沟通并协商解决农地治理中所面临的各种问题和分歧,则会对农地治理产生积极的促进作用,科学合理地推动农地流转和规模化利用。

而实际工作中,地方政府和农地管理部门在绩效价值上的冲突几乎无法避免,这就必然产生一定程度的绩效损失,削弱农地治理的总体绩效,因此相对于组织管理的调节作用,协同领导对农地流转率和农地规模指数的调节作用是有限的,调 节 之 前 为(γ11=0.165,P <0.05),调 节 之 后 为(γ11=0.284,P<0.05)。

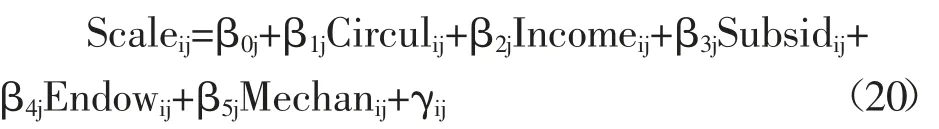

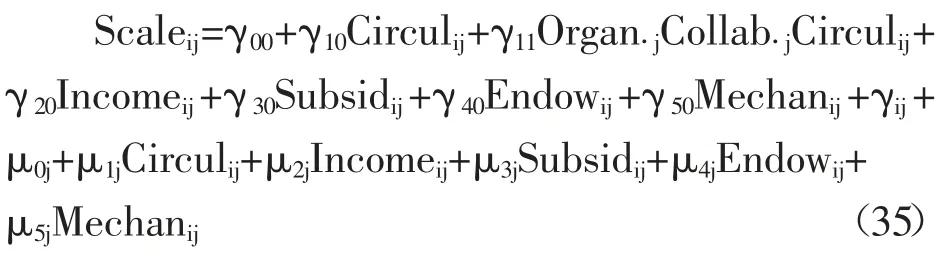

(三)垂直管理和属地管理共同作用对农地流转和规模利用的调节作用

1.模型设定

在“农地流转率”作为Level1自变量和模型方程(4)的基础上,构造“组织管理绩效”和“协同领导绩效”的交乘项,并作为一个新的调节变量,建立完全模型(Model05)的结构方程,如公式(28)~(34)。

Level1:

Level2:

迭代化简后得到混合模型,如公式(35):

γ11为组织管理和协同领导的交互作用对于农地流转和农地规模利用之间关系的调节作用系数。

2.结果分析

如表7所示,相对于组织管理作为调节变量的随机模型,混合模型的离差统计量由1810降为1799,但相对于组织管理(Deviance=1645)和协同领导(Deviance=1794)分别作为调节变量的完全模型,离差统计量升高了,说明交叉管理作为跨层调节变量对组间变异的解释力度有相对提高。

表7 组织管理和协同领导交互作用调节效应的完全模型MODEL05结果

从随机效应看,截距项尚存一些有待解释的部分(μ0j=0.031,P<0.05),比如农地政策、产权的禀赋效应、国际粮市、疫情影响等因素,而控制变量的随机效应均没有通过0.05水平的卡方检验,说明这些控制变量的解释力度比较强。从固定效应看,交叉管理对农地流转和规模利用之间起到了显著的负向调节作用(γ11=-0.238,P<0.01),故假设H3验证通过。垂直管理和属地管理交互后,既削弱了垂直管理下政令畅通、权力集中的纵向优势,又削弱了地方政府依托本地实情进行自主管理的属地化优势。

结合Model03、Model04和Model05及表5、表6和表7,组织管理和协同领导均可对农地流转和规模利用的关系起到正向调节作用,但组织管理的调节作用(γ11=0.522,P<0.001)远大于协同领导(γ11=0.284,P<0.05)。在两种管理模式的共同作用下,产生了严重的绩效损失(γ00=-0.238,P<0.01),造成农地规模利用水平明显下降(γ00=0.129,P<0.05),甚至低于随机模型的平均水平(γ00=0.189,P<0.05),说明目前的农地管理模式不利于提高农地规模化水平。

图5显示了垂直管理和属地管理同时作用于农地流转和规模利用时所产生的绩效损失。随着农地流转的比例不断上升,农地规模利用指数不断下降,而且交叉管理的力度越大,农地规模利用指数随着农地流转率的不断提高而下降越快。当两种管理达到“势均力敌”的时候,交叉管理的合力趋近于“零和状态”,农地规模利用就会出现“自然发展状态”(截距值为γ00=0.168),农地流转对农地规模化水平不再起作用,进一步验证了在两种管理模式的价值导向和绩效指标不同的情况下,交叉管理会对农地流转和农地规模利用的关系形成一定程度的破坏作用,造成较为严重的绩效损失。

图5 组织管理和协同领导的交互作用对农地流转和规模利用关系的影响

五、结论和讨论

(一)研究发现

本文基于农地管理视角和PV-GPG理论,运用HLM方法,对农地流转、管理模式和农地规模利用之间的关系进行了实证分析,主要结论为:

第一,农地流转是农地规模利用的必要条件。我国农地的产权属性决定了这种影响关系。农业补贴、农地禀赋和农业综合机械化率都能不同程度地促进农地规模化水平,但农地农用和非农用的巨大收益反差加深了农地非农化程度。在不同影响因素的合力作用下,农地流转和农地规模化利用之间的相关性并不显著。

第二,以农业农村部门为主要责任部门的组织管理绩效显著正向调节了农地流转率和农地规模指数之间的关系;以党政机关,包括农委、农办为主的地方政府相关部门,兼有环境卫生、水利、财税等部门参与的协同领导机制也能正向调节农地流转与规模利用之间的关系。对比组织管理模式的调节作用,协同管理模式在统计学意义上呈现出较弱的调节效果。

第三,在垂直管理和属地管理同时并存的交叉管理模式下,由于组织管理绩效和协同领导绩效的价值导向不一致,形成较为严重的绩效损失,削弱了农地流转和规模利用之间的关系。

(二)政策建议

结合本文的调研分析、文献梳理、实证检验及其相关研究结论,对我国农地流转、管理模式和规模利用提出一些政策性建议。

第一,厘清农地管理部门的职能职责和工作机制。在现有的农地治理模式之下,重新梳理和分配地方政府与农地管理部门在农地管理事务中的职能职责和工作机制,强化垂直管理的事务性职能和属地管理的监督职能,从源头上避免职责不清、责任不明、越权越位的行为发生。改变地方官员的任期制模式和决策机制,避免“成功必然在我”的意识,形成“久久为功”思想,清除“政绩锦标赛”的形成机制,减轻地方官员的政绩压力,消弭政绩冲动。形成集体决策、民主决策、法治决策、科学决策的决策机制,提倡重大决策和行为的终身负责制。防止地方官员对农地管理部门的人为干涉,在制度和法律层面营造农地垂直管理和属地管理的协同治理环境。

第二,构建科学合理、相互协调的绩效价值体系。在划清职能职责的基础上,将地方政府和农地管理部门的职责渗透在绩效考评的体系之内。改变地方政府以GDP为导向的绩效考核机制,将“五位一体”“四个全面”以及农地治理的相关绩效指标按照职责分工细化为地方政府的绩效考核指标,强调地方政府的协同领导绩效,履行协调统一、协同发展职责,坚持下好一盘棋,用好“一张地图”,实行“一村一策”,用制度规范和绩效治理的方式完成农地治理相关各方的价值趋同和行动逻辑。突出农地管理部门的基本绩效、底线思维和基础管理,严格坚守国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线等分界,以及生产、生活、生态空间等布局,实现自然资源的合理开发利用。建设好永久基本农田和高标准农田,落实农地综合整治、复垦复种、占补平衡、适度规模经营等农地治理政策。

第三,启动大数据治理模式。根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(2021年中央一号文件)“建立农业农村大数据体系,推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合”的要求。通过大数据技术和区块链思维,精准构建土地数据库,实现农地生产经营、流转变动及农业相关部门业务信息上链共享。实现高维度、全方位、动态、透明、高效的业务流程和监管机制。同时,利用区块链分布式自治组织和互联网身份标识技术,保证农地流转审批痕迹的不可篡改性和信息管理的安全保密性。弱化地方政府的中心化地位,特别防止地方官员的“政绩冲动”及由此而产生的非农化和非粮化问题。另外,打造“数字化农地治理”“区块链农场”和“大数据农业”,实现农地治理体系和治理能力的现代化。

第四,加强农地制度创新。我国农地的所有权性质决定了农地治理的主导者和实施者就是国家和政府,中华人民共和国建立以来特别是家庭联产承包责任制实行以来,我国农地制度的变迁证明农地治理的关键在于农地制度创新。三权分置以来农地确权、流转和规模化利用等一系列农地制度持续发挥着重要的制度优势。现阶段,大力创新农地流转方式,尽快实现农地适度规模经营,是实现农地优化利用、解决粮食安全问题的重要保障。完善农地流转服务制度,建立农地流转服务平台,加强农地流转的合同管理,谨防农业用途的土地进入非农利用领域。严厉打击骗取农地和农业补贴的行为,实行精准农地和农业补贴,激励农地实际经营者的积极性。整合并完善农业产业投资制度、农业人才引进制度、农业技术研发制度和城乡协调发展制度,全方位吸引资金、技术、人才下乡。加大农业基础设施建设和农地规模化整治,提高农地资源禀赋,培育和发展农业全产业链,为实现农业生产的机械化、规模化和科技化以及农地治理的现代化创造制度性条件。

注释:

①资料来源:《农业大数据白皮书》,网址:www.sheyuan.com.

②资料来源:《2016—2022年中国种植业市场产销调研及十三五运行态势预测报告》,中国报告网。

③农业用地指数是直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地面积的合计数占土地总面积的比例;农地利用效率是农地的农业产出除以农地投入和农业投入之和所得的比率,反映了农地的农业利用水平。数据来源:地理国情监测云平台《全国各省市自治区土地利用数据》(2020)、第三次全国土地调查报告。

④数据来源:《2018年中国规模化种植业发展现状及发展前景分析》,网址:产业信息网https://www.chyxx.com。

⑤数据来源:2019年现代农业产业化发展高峰论坛。

⑥为行文方便,本文对“市(州)”简称“市”,“县(区)”简称“县”,“乡(镇)”简称“乡”。

⑦包括耕地、园地、林地、牧草地、养殖水面及农业建设用地。

⑧《农村土地承包法》规定,农村家庭承包地经营权流转可依法转让、出租、转包、入股、抵押、互换。

⑨《物权法》规定,未经依法批准,不得将农业承包地用于非农建设。

⑩数据来源:县农业农村部门提供的农地《土壤肥力分级表》和《乡镇土地肥力系数表》。