清代乾隆朝佛画现象考述

2022-08-18孙雨晨

孙雨晨

佛画是中华绘画史上不可忽略的一个现象。清代乾隆年间,涌现出一大批擅于佛画的名家,一时独领风骚。由于帝王的喜好和佛教政策的扶持,从宫廷到民间,不同群体创作的佛画得以呈现,形成了清代独有的佛画现象。清代乾隆年间的佛画现象是如何形成的,它给中国画带来怎样的影响,它又是如何引领中国画内容题材不断拓展的?其美术史研究意义不容忽视。

一、乾隆年间佛画兴起的历史背景及原因

佛画属于道释画的一部分。在古代绘画通史上,通常多涉及道释画,并不单提佛画。道释画属于人物画的一种,是指以道教、佛教为主要表现题材的绘画。清代乾隆年间,佛画潮兴起,展现了中国绘画艺术的巅峰技巧。对于这一突出现象所形成的历史背景及原因,值得学界探究。

(一)从满汉文化的融合到佛教文化的传播

满汉民族的相互融合深刻影响了清代社会和文化的发展变革。一方面,满族人原先处于边荒地带,依靠骑射来生存;另一方面满族入关前,尚处在由奴隶制向封建制过渡的阶段,文明程度并不高,其生产和文化艺术状况落后于中原。基于此,入关后,满族在文化上大有奋起直追之态势。一个突出的表现是:从康熙、雍正到乾隆都酷爱汉文化,关于他们苦学苦读的事迹,史料多有记载。满族的最高统治者出于执政的需要,注重汉族文化的学习,这也为满族注入了新的内容和特征。比如,康熙一生勤奋好学,经史子集、诗文书画、天文地理无所不通,堪称学习中华传统文化、通经擅文的卓越代表。经过满汉两族长期共同生活的洗练,清代民族文化逐渐优化、日臻成熟。因此,探究乾隆年间的佛画肇兴,不得不把这一时期的佛画与满汉融合的特点结合起来。因为满汉融合既是对中国传统艺术的传承与贡献,也是乾隆年间佛教美术再度兴起的内在动因。

清朝帝王与藏传佛教的关系是推动佛教艺术发展的根本原因,清朝前期的几位帝王与佛教的关系,是佛教历史上比较特殊的现象。乾隆延续了前朝的佛教政策,使以扶持藏传佛教来治理西藏、蒙古等地的政策一直延续下去,甚至把这个政策推到了最高点。在这样的政治历史背景下,经过清朝帝王的不断推动,藏传佛教所倡导的慈悲、智慧等美好的品质被永远地留在了精美的佛画、佛龛和唐卡绘画等艺术作品中,形成了佛教美术版图中别具一格的佛画现象。

需要留意的是,美术史研究者认为清代道释画并不发达,且有衰颓之势。如民国学者潘天寿在《中国绘画史》中曾言:“清代道释绘画,继元、明衰势之后,无法复为振起,作家人数,仅约占全画人中百分之一二,其寥落可以想见,著名者,如杨芝、丁观鹏、金农、罗聘等,尤不过三五人而已。”[1](P214)在中华画史中,宋代以前人物画是大宗,佛画在人物画中占了很大比重,流传下来的数量也较多。而到了清代,中国画的主体部分是山水画、花鸟画,佛画相对来说流传不广、挖掘不深,这似乎遮蔽了佛画的光芒,加之佛画家屈指可数、名声不显,也造成了清代佛画的寥落。

到乾隆年间,佛画艺术出现再度复兴的势头。之所以这段时期佛教题材的绘画盛行,应该说与统治者的政治需求和信仰密切相关。清朝很多皇帝与佛教颇有渊源。乾隆帝在位期间,为了笼络少数民族,加强同边疆少数民族的联系,以及对西藏地区的统治,他采用尊崇佛教的怀柔之道,视佛教为统治工具。很显然,佛教思想的传播为佛画的振兴奠定了基础。也就是说,乾隆时期的佛教政策,不仅对稳定蒙藏地区起到了积极作用,而且大大催生了佛画的崛起,同时也使佛教文化通过绘画艺术得到一定程度的继承和推广。

(二)乾隆与佛教绘画

众所周知,乾隆是中国封建社会后期一位赫赫有名的皇帝,也是一位对后世有影响力的帝王,其书生气质的文化身份颇具传奇色彩。他精于理学、诗文、鉴赏,对汉文化的推崇达到了较高的程度。乾隆在位的六十年间,文学、艺术等领域都有了长足的发展。

乾隆帝是佛教文化的尊崇者。他修持密法,扶植、推崇佛教,喜好、精研佛学。他在皇宫内建佛堂,拈香、敬佛、念佛珠已成他每天的“必修课”。他笃信藏传佛教,故而自称“长春居士”。因与佛教高僧关系密切,并受第三世章嘉呼图克图的影响,他曾一度下令翻译《大藏经》,藏文《大藏经》由此被翻译为蒙文、满文。《喇嘛说》一文则可反映出皇帝对佛教的研究。帝王所好无疑是复兴佛画的有力助推,佛画家进入宫廷也成为必然趋势。

尤其值得注意的是,乾隆的佛教观对佛画的影响更直接体现在了宫廷画院的指导性调控上。美术界对清代是否有画院,尚无统一的说法。但据《清史稿·唐岱传》记载,可以得出清代存在画院的结论:“清制画史供御者,无官秩,设如意馆于启祥官之南,凡绘工文史,及雕琢玉器,装潢帖轴,皆在焉。初类工匠,后渐用士流;由大臣引荐,或献画称旨召入,与词臣供奉,体制不同。”[2]清代存在画院,却不存在画官,虽不像宋代、明代那样授予画工官职,但也十分重视机构的设置。乾隆帝在宫廷设置了如意馆,如意馆隶属于内务府造办处,承担了传统宫廷画院的职能。另外,画院取消“南匠”的名号,改成“画画人”,使画匠的地位有所提高,这成为繁荣宫廷画的一项重要举措。画院中的一部分画家是通过招募的方式引进的,这使得画人供奉内廷的规模较大,数量较多。绘事机构的名称虽有所不同,实则三位一体,如意馆、画作、画画处并行运作,对整个绘画艺术的发展起到了较好的引领作用。

不可否认,乾隆帝确实影响了当时的画坛。在其当政的六十年间,凡是书画等雅艺活动,他多有参与。比如在去如意馆观看绘画的过程中,乾隆便写下了很多题跋,其游艺翰墨的风雅之态由此可见一斑。除此之外,许多画家都是通过他的赏识进入画院而赢得画名的。他热衷于参与艺术活动,且常把自己置身于佛装肖像画中,成为被观看者。例如丁观鹏创作的具有奇趣的《弘历洗象图》《弘历维摩不二图》《弘历维摩演教图》;其他画家创作的《弘历普乐寺佛装像》《弘历普宁寺佛装像》等作品。

丁观鹏的《弘历洗象图》(图1),是借助明代画家丁云鹏《扫象图》的题材进行的再创作。乾隆帝非常喜欢《扫象图》,所以命丁观鹏仿画。所谓“扫象”,即佛教中的“扫相”,意为破除对名相的执着。乾隆扮作普贤菩萨的样子高坐莲座,他的形象是写实的,自比菩萨,则带有政治功利性。画中人物众多,形象各异,神态灵动:仆人、童子持帚洗象;红衣僧人躬身传经。画中的树石、溪水如梦如幻,塑造了禅意的世界。画面紧凑而不局促,色彩明丽,意境清新。

图1 弘历洗象图,纸本设色,132.3×62.5cm,丁观鹏 作,北京故宫博物院藏

乾隆的书画、诗文造诣颇深。在绘画方面,乾隆帝曾创作了《仿赵孟頫罗汉像》等诸多作品,足见他也称得上是一位佛画家。正因为帝王的个人推动作用,佛画的政治功效和价值得以体现。这些作品无不彰显了乾隆的宗教观念和个性嗜好。从《秘殿珠林》等书的编纂中也印证了乾隆对佛画的高度重视。此书专门著录释道书画,详细阐述了乾隆时期有关佛道的书画藏品,较好地收藏和保存了清画。归根结底,佛画的勃兴离不开统治者的政策引导,统治者重视文艺,树立了上行下效的典范,繁荣的时代特征和蓬勃的经济背景使佛画这种艺术形式在乾隆时期高度成熟。

二、佛画名家举要

如前所述,由于清朝宫廷画院的制度保障,使得画坛活跃着众多著名画家。佛画家群体的构成,大致可分为专业画家和业余画家,也可称为宫廷佛画派和民间佛画派。笔者结合史料记载,由基本画家情况入手,力求将乾隆时期佛画的主要创作脉络梳理清晰。

(一)宫廷佛画派

应该说,宫廷画派的巨擘人物是丁观鹏。丁观鹏(生卒不详),北京人。雍正四年(1726)进入宫廷,为画院处行走,在宫廷长达四十五年。他奉乾隆帝的谕旨创作,属一等画画人身份,留下作品近二百件,其中三分之一为佛画,可见他以佛画见长,名重一时。丁观鹏笔下的佛教题材形式多样,主要作品有《无量寿佛图》《宝相观音图》《说法图》《宝莲文殊像》《极乐世界图》《十六罗汉图》等。据《清史稿》记载:“丁观鹏,工人物,效明丁云鹏,以宋人为法,不尚奇诡。画仙佛神像最擅长,著录独多。”[2]显然他的很多作品为临摹之作,但也丝毫不影响其艺术水准。

《法界源流图》是丁观鹏的代表作之一,现藏于吉林省博物馆。此图创作于乾隆三十年(1765),完成于乾隆三十二年(1767),纵33 厘米、横1635厘米。《法界源流图》是临摹之作,原本是大理国宫廷画师张胜温的《大理国梵像卷》,后经章嘉国师修订后完成。《法界源流图》囊括了很多题材,对每一个场景都进行了有效衔接。从画卷结构看,整个画面主要分为《天龙八部》《观音菩萨》《文殊问疾》《十八罗汉》《释迦牟尼佛会》《禅宗六祖》《药师佛十二大愿》等部分。《法界源流图》以宏大的气势、众多的人物、华美绚烂的色彩、变化的线条把法界勾画了出来,犹如一部佛教的导览图。特别值得一提的是,图像中树、石、象、神兽的插入贯穿着精细的色彩感。

除了丁观鹏,宫廷佛画名家还有严宏滋和姚文瀚。《国朝画院录》一书中提到:“《珠林》所载善绘释道者,以严宏滋、丁观鹏为最,文瀚堪肩比,亦工仿古。”[3](P158)这说明严宏滋、姚文瀚是可与丁观鹏媲美的画家。

严宏滋原本是民间的读书人,受皇帝赏识后入宫,《清史稿》云:“时有严宏滋者,南巡两次献画,所作《三官神像》,秀发飞扬,称为绝作。”[2]他的代表作品有《应真图》《白描罗汉卷》。而姚文瀚似乎更受乾隆帝的赏识。《清史稿》有云:“亦以人物仙佛名,亚于观鹏。”[2]这恰恰印证了姚文瀚绘画的作用和地位。姚文瀚在道释画、山水画等方面都有出彩的作品,佛画作品就有《观音像》《文殊像》《无量寿佛》《达摩像》《佛及天王罗汉》《华严香海图》《维摩像》等。翻开《御制文初集》第二十九卷,乾隆为丁观鹏、金廷标、姚文瀚所写的题赞①甚多,如为姚文瀚题的《扫象图赞》《姚文瀚画罗汉赞》,这一定程度上表明了皇帝的欣赏态度。1929 年第3 期的《故宫周刊》就曾收录了姚文瀚的《文殊像》。

仅上述几名画家不足以概括当时的佛画艺术群,现逐一简介留下佛画经典作品且又长于多种绘画的画家:

1.傅雯。他是指画开山祖师高其佩的弟子,以指画见长。他有三年供奉内廷的经历,却因懒惰被逐出宫外,而后被归入民间画派。乾隆九年(1744)时,他奉敕为京师慈仁寺画《胜果妙因图》。此外,他还留下不少佛画,如《无量寿佛》《罗汉图》《现身说法应真像》等。清人张九钺在诗词《为岳校尉题傅雯指画罗汉》中,生动地记载了傅雯酒后创作时潇洒豪放的艺术家状态。诗曰:“傅雯罗汉那得见,岳翁斋头出一卷。神光入指指淋漓,指所未到力裹之。或立或卧或坐尸,狡狯变化随所为。破尽龙眠禅月法,涌出广大真威仪。海王龙女各拱揖,哾蛇降虎相遨嬉。雯也名隶禁军籍,亲王爱之给廪食。得钱往往醉不归,索之横卧酒炉侧。曳来带索露两踵,罗以笔札闭小室。雯也醒见一匹绢,光滑新纹拂零乱。不画山水画罗汉,纤毫钦剔皆天工。迦陵鸟欲下殿中,一十八尊博且雄。此图神采将毋同。”[4](P348)由标题可知,傅作《罗汉图》为指画作品。画卷的收藏者是“岳翁”,即岳校尉。傅雯笔下的罗汉或坐或卧,姿态各异,狡狯变化。他的技法达到了“纤毫钦剔皆天工”的程度,而“不画山水画罗汉”说明了画家“画罗汉”的创作偏好。这首诗刻画了画家得钱不归、横卧酒炉的洒脱状态,足见宫廷画家也有民间画者率性的一面。民国期刊《湖社月刊》收录了傅雯的《无量寿佛》,也是一幅指画。[5]画中“佛”垂着深重的眼袋,托着长寿宝瓶静思,形态雍容,显然佛的形象已经凡人化了。

2.金廷标。此人是以向乾隆进献《白描罗汉》的方式进入宫廷的。《清史稿》中这样记载:“南巡,进白描罗汉称旨,召入祗候。”[2]乾隆很赞赏其画意为先、机趣传神、白描工细的创造力。金廷标的画作充分体现了宫廷绘画的审美特点。除了《白描罗汉》之外,他还绘有《寒山拾得图》《罗汉图》《岩居罗汉图》《观音大士像》等。《罗汉图》藏于北京故宫博物院,纸本设色,纵99.7 厘米,横53.4 厘米。该图画了一尊袒胸赤足的慈目罗汉,席地坐于大石之上,手持如意,旁边伴有一位躬身点香的童子。山上白云萦绕漂浮,山岩树枝若隐若现。人物外貌、服饰勾线细密,画风灵活洒脱。

3.邹一桂。他擅画花卉,得恽寿平真传,以山水、花鸟见长。他曾精心绘制百种花卉,集成《百花卷》,进呈乾隆帝,深受皇帝赞赏。乾隆南巡时,曾赐他匾额——“画禅颐寿”。在《秘殿珠林》一书中,收录了他的《画佛像》《五百应真图》。其中《五百应真图》画了五百罗汉“或飞渡海波,或游戏园林,或围绕听法”的情态。[6]《观世音菩萨大悲心陀罗尼神咒像》是邹一桂的写绘本,为经折装,每半开8 行18 字。卷首有墨绘佛像,经后绘菩萨、天王、力士等42 幅画,钤“秘殿珠林”等印玺,卷末署“臣锡山邹一桂斋沐敬写”。

以上虽非乾隆时期佛画家群体全貌,但对于宫廷画坛来说,却已基本涵盖了佛教画家中的重量级人物。他们作为佛画现象的突出表征,显示出了佛画家鲜明的画风和个性,对于推究这一时期佛画艺术的某些特质,理解佛教丰富的思想内涵和文化传统,是相当可靠的。

(二)民间佛画派

相较于体面而有尊严的宫廷画师而言,民间佛画派的影响力稍显逊色。但民间画家依然是值得重视的群体,其中最重要的两位人物是:金农和罗聘。

先说金农。金农(1687—1763 年),字寿门,号冬心先生、昔耶居士等。浙江杭州人,中年学佛,工于书画,其主要佛画有《长寿佛图》《设色佛像》《达摩像》《药师佛像》《芭蕉佛像》《秋夜礼佛图》)等。金农的艺术创作与他的遭际密切相关。他曾说:“先室捐逝,洁身独处,畜一哑妾,又复遣去。今客游广陵,寄食僧厨,积岁清斋,日日以菜羹作供,其中滋味亦觉不薄。写经之暇,画佛为事,七十衰翁,非求福禔,但愿享此太平。饱看江南诸寺门前山色耳。”悲戚的生命,是他艺术创作的底色。写经之暇,画佛为事,是他孤寂感的投射。佛的形象经常出现在他的梦中,特别是在七十岁以后,他不再萌生妄念,清净的心境、庄严的心量,配合沐手熏香的仪式进行文艺创作。金农悟到学佛带给自己的益处,撰写了《冬心画佛题记》,发出这样的感叹:“近奉空王,自称心出家庵粥饭僧,工写诸佛,墨池龙树,常现智慧云。是日朝曦照户,冬气益清,但觉烦悁一瞬顿释。”[7](P115)“烦悁一瞬顿释”是佛学带给画家的生命智慧。金农由画竹、梅后转向画马,最后转向画佛,作品始终充满着出人意表的奇古之气。

金农一生喜绘芭蕉,因为蕉叶很大,藏着禅机。他在《芭蕉佛像》题跋中写过这样一段话:“芭蕉,佛家称之为树,以喻己身要常保坚固也。予于绿天林中画古佛一躯。坐藉忍草,耳寂音闻,师子城宾头卢变相仿佛似之。合十敬礼者,当具香花作供,五浊不污,自生善心。”[7](P118)佛教中芭蕉带有空幻、空性、坚固的意味,隐喻“万法皆空”的禅理。

再说罗聘。罗聘(1733-1799 年),字遁夫,号两峰,别号花之寺僧、衣云道人、却尘居士等。他是金农的入室弟子,也是“扬州八怪”中年龄最小的画者。他祖籍安徽歙县,生于扬州,一生未做官。罗聘写有佛学书《正信录》,讲述他儒释同源的观点。从他的字、号也可以看出,他与佛教有密切的关系。他绘有大量宗教题材的作品,有《高僧乞米图》《罗汉图》(广东省博物馆藏),《济公像》(四川省博物馆藏),《药根和尚像》(故宫博物院藏)。他的绘画既不乏古逸野趣,又写实了庄严宝相。清代著名学者王昶曾称赞他:“其写大阿罗汉及摩诃萨各像,足与崔青蚓,陈章侯上下。”[8](P1811)崔子忠(青蚓)、陈洪绶(章侯)被称为“南陈北崔”,他们都长于佛画。

罗聘在《寒山拾得图》中绘制了寒山和拾得。(图2)他们是唐贞观年间的两位高僧。寒山亦称寒山子,居住在天台寒岩;拾得是孤儿,在寺中执炊涤器。寒山、拾得相传是普贤菩萨和文殊菩萨的化身。在清代,寒山、拾得又被封为“和合二圣”。历史上画寒山拾得的人很多,宋代梁楷、明代尤求、元代因陀罗都曾画过。而在罗聘的《寒山拾得图》中,“二圣”头发蓬乱、袒胸露肩,谈笑风生之态、憨态可掬之貌与凡人无异,丝毫看不出佛的形象。罗聘用拙朴的线条勾画出豪放不羁、恣肆癫狂的形象,笔法简练飘逸,充满了野趣和烟火气。画上题跋《寒山、拾得二圣降乱诗》曰:“呵呵呵!我若欢颜少烦恼,世间烦恼变欢颜。为人烦恼终无济,大道还生欢喜间。国能欢喜君臣合,欢喜庭中父子联。手足多欢荆树茂,夫妻能喜琴瑟贤。主宾何在堪无喜,上下情欢分愈严。呵呵呵!”下有:“考寒山、拾得为普贤、文殊化身,今称和圣、合圣,为寒山、拾得变相也。花之寺僧罗聘书记。”②题跋倡导人们多欢颜少烦恼,并指出了“欢喜”在君臣、父子、夫妇之间的重要性。看似是“欢喜”的乐观态度,实则暗含了“和”的文化含义。画中寒山、拾得有着非常民俗化的一面,这是民间佛画呈现出来的新特点。

图2 寒山拾得图,纸本水墨,79×51cm,罗聘 作,美国纳尔逊·艾京斯美术馆藏

实际上,宫廷画派中还有很多画家参与了佛画创作,如冷枚、黎明、沈源、徐扬、贾全等。而江湖名流画家则更具有传说色彩,如杨芝,他流传下来的作品很少,有的作品已被烧毁或散逸了。但他笔力雄健、追求巨妙、不善小幅的艺术特点却给后人留下了遐想的空间。再如文翚居士,专画佛像,同样流传作品极少。

通过上述对乾隆时期佛画家的介绍,不难发现,由于很多文献未被重视,记载极少,致使很多人不能全面了解清代佛画。当然,佛画并不局限于国画,寺院壁画等类型也同样值得称道,这部分绘画在民间流传的范围甚广,在此就不展开叙述了。

三、乾隆时期佛画现象的审美意蕴与文史价值

清代佛画创作是一个饶有意味的现象,其重要标志是:以佛画名世的不仅有宫廷画家,民间画家也异常活跃。这使得这一时期的佛画呈现出色彩斑斓、美不胜收的现象。乾隆时期去今不远,多有作品留存,其审美意义和文史价值颇值得研究。

(一)乾隆时期佛画现象的审美意蕴

绘画一直是中国传统文化的璀璨景观,而佛画以独立的佛教思想、美学为土壤,以线条及人物造型为表现载体,是一种具有鲜明民族审美趣味的、大众喜闻乐见的艺术方式,给人一种丰富、多元的艺术视觉质感。这一时期留下了许多经典之作,师古和求新共同构成了绘画者的创作模式,为后来的绘画者创立了临摹的标本。在师古方面,可以看出许多清人作品是模仿历代作品而来,继承了中国画的审美志趣。在模仿古人的创作母题和题材的基础上,保持了历代绘画的特点,这使得这时期的画风是成熟的、扎实的,并形成了较高的艺术水平,这也为研究佛教美术史提供了参照。在求新方面,此时的佛画尽管受到统治者的意向影响,宫廷绘画也多为命题绘画,有的作品甚至采用合画的形式,但是这些画家注重细节、自成一格,并未影响到视觉形象的表达。复古派(多为宫廷画)、潇洒派(多为民间画)都展现出独特的艺术面貌。

清乾隆以前,也出现了一些佛画家,但并未形成宫廷画派与民间画派的分野。这一时期的创作多强调个人的独立性,画家间相互影响、借鉴学习的情况不多,主动求新的特点并不明显。而到了乾隆时期,佛画的主体性得以彰显,具体表现为:涉及的题材更为全面;禅画的意味更浓;奔放的抒情感染力更强。这为后世中国画题材创建了摹本,激活了中国画画风,从而一定程度上影响了近代佛画的创作。

佛画艺术出现在众多的画作中,从中可以窥见其精湛的画艺。对宏大场景的驾驭、西方透视法的借鉴、四王画风的反拨都体现出中国画的创新性和包容性。中西合璧的技法、严谨的画风、庄严的相貌也都表现出了皇家画派的气度。除此之外,很多佛画还增加了山水树石、花鸟鱼虫等点缀,从而构建了灵动的新绘画形式。以《极乐世界图》为例,画中可见圣像、宫殿、宝阁、佛塔、菩萨、莲池、圣众……这些物象聚集的恢弘气势复原了佛国的富丽繁华、庄严宏伟。再如丁观鹏的《宝相观音》(图3)绘制了解救众生苦难的菩萨——千手观音。这尊女相观音面庞圆润,满面慈悲之相,手持小斧、莲花、宝剑、弓箭等法宝。她稳坐宝座,高举佛像,引来了祥云,云中又幻化出十尊小佛和吉祥花瓣。《宝相观音》在构图上注重经营位置,敷色华美,突出了中国佛画丰富的立体美感。

图3 宝相观音图,绢本,122.77×58.65cm,丁观鹏 作,北京故宫博物院藏

需要指出的是,在古代社会,佛教以独特的文化内涵吸引了画家,佛画不仅是画家的个人心血,也是集体智慧的结晶和民间力量的整合。正是在此基础上,佛画艺术也间接开拓了工艺美术的视野,不仅留下了宫廷佛教美术精品,也保存了许多宗教与艺术完美结合的遗珍,如版画、年画、泥塑、唐卡、瓷画等衍生品。例如彩织《极乐世界图》就是乾隆年间制作的,工艺极其复杂。再如《秘殿珠林》一书中整理了一些以佛教为题材的缂丝等染织工艺品名录。这些也从一个侧面让后人了解了当时工艺美术的水平以及佛教画家开创的超然洒脱的民族画风。

(二)乾隆时期佛画现象的文史价值

乾隆时期的佛教美术,包括佛画现象是中国美术史的重要组成部分。这一时期所展现的佛画现象,既是中国画研究的必要文本,体现着中国文化、美学思想和哲学观念,对弘扬中华传统文化有着特殊的意义;同时又对修炼众生高世之德,加强传统绘画艺术的融通、整合及传承起到促进和深化的作用。

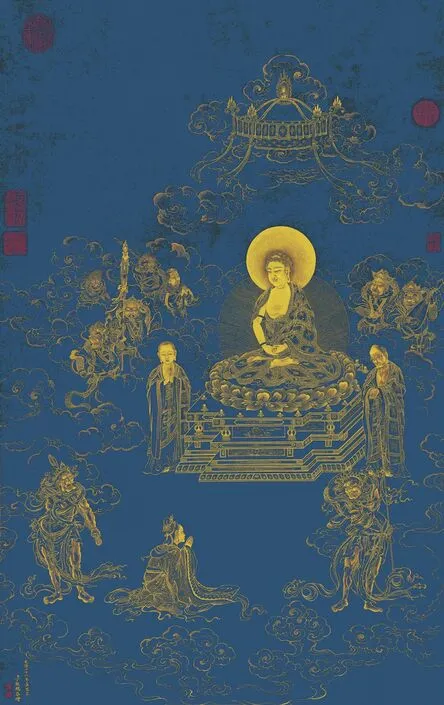

佛画集合了宗教、历史、文化、艺术及社会生活等诸多内容,反映着时代特征、佛教义理,具有独特、多维的历史价值和文化价值。佛画的骤然复兴只是表象,画者在传统文化、民族文化的交织中回归艺术的本源才是其深层原因。这里有两个例子可以佐证:一是,乾隆帝曾作有《庄豫德摹贯休补卢楞伽十八应真》赞,卢楞伽《十八应真》当时仅存六帧,庄豫德奉命摹写其余十二帧,摹写的底本为唐末五代前蜀画僧贯休的《十六应真》。“应真”即罗汉,狭义指小乘佛教中所得的最高果位。在创作前,乾隆帝特意咨询了章嘉国师,钦定了十八罗汉中的后两位降龙与伏虎,十八罗汉的名号也随之被定下。可见,佛画是表象,其创作过程贯穿了文史考证和佛教探源。二是,丁观鹏晚年的精品之作《无量寿佛》(图4),画面中除神态肃穆的佛陀外,还有四大金刚、迦叶等宗教人物,生动地刻画了“人神相通”的境界,营造出一种端庄祥和的氛围。画上有“乾隆鉴赏印”,表明画作深得乾隆皇帝的赞赏,这不仅具有文物价值,更是研究清朝佛教、社会的重要资料,同时也给当代美术事业提供了历史借鉴。

图4 无量寿佛图,瓷青纸金画,99.3×61.9cm,丁观鹏 作,北京故宫博物院藏

佛画同时又是传统文化的载体。佛画的一度兴盛反映的是文化的兴盛,是佛教普及性在艺术上的投射。金农、罗聘等人的民间佛画,既融入了很多自我价值观念,又增加了不少无声的教化言语。如《寒山拾得图》就是非常典型的艺术和文化符号,折射了和合文化的内涵。“和合”是中国哲学的一个概念,又是中国文化精神最主要的特性之一。“和”有“和谐”之义;“合”有“融合”之味。这些都显示了中国传统文化的调和力量与调和精神。清代佛画秉持着传统文化中“天人合一”“中庸”的价值理念。深刻领悟佛画的意蕴和内涵对稳定人与人、人与社会、人与自然的关系都具有重要价值。譬如对《极乐世界图》进行现代阐释,不仅可以是对教义的讲述,还能以传统文化和佛教中国化理论为基座,激发、引导观看者对圣洁和美好生活的向往和期盼。

四、结语

综上所述,佛画是中国绘画艺术中既古老又不断出新的创作题材。尽管乾隆时期并不算是佛画创作最兴旺的时期,但由于深得帝王推崇,这一时期佛画的宫廷画师多有巅峰之作,并且民间佛画形式多样。这种颇为热闹的景象为后世造像艺术及佛教艺术品的发展提供了参考范例。不过,由于历史的局限性和史料的阙如,清代佛画的艺术研究仍有提升的空间。从这个意义上来说,搜集、整理、诠释佛画艺术,不仅对清代佛画现象具有新的认识价值,对理解中国优秀传统文化的历史内涵,同样具有重要意义。

注释

①赞是与题画诗类似的一种文体。

②参见画上题跋。