理化鉴定技术在交通事故处理中的应用*

2022-08-17高岩赵冬公安部交通管理科学研究所

高岩 赵冬 公安部交通管理科学研究所

一、概述

理化鉴定是采用物理或者化学方法对与案事件现场相关物证进行定性、定量和比对检验的技术手段,通常包括微量物证和毒物毒品的鉴定[1]。因其具有样品用量少、检出限低、结果量化等技术特征和优势,逐渐发展成为法庭科学的一个独立专业分支。近年来,理化鉴定技术在涉爆、涉枪、涉毒、涉车等各类案事件处理中发挥了重要作用。

交通事故是多重因素耦合作用的结果,在调查处理过程中需要对人、车、路、环境等各要素开展深入分析。近年来,理化鉴定技术范围和应用场景不断扩大,使得其与交通事故处理需求深度融合,产生了交通事故理化鉴定细分领域。一方面,微量物证的理化特性识别溯源技术,被广泛应用于分析车辆与车辆、车辆与人体之间的接触痕迹,进而确定肇事车辆或驾驶人。另一方面,毒物毒品的理化定性定量检测技术,被用于分析驾驶人体内是否存在酒精、毒品等违禁物质,进而确认或排除交通事故的驾驶人因素。此外,对车辆零部件功能状态与交通事故发生因果关系的判断需求,催生了材料失效分析技术在车辆安全技术状况调查中的应用。因此,交通事故理化鉴定继承并突破了微量物证、毒物毒品等传统法庭科学理化鉴定技术,引入材料失效分析技术,对交通事故接触事实、车辆状况、驾驶人因等进行调查、分析和判断,从而为事故过程重建、致因分析和责任认定等提供证据支撑,如图1所示。

由于交通事故理化鉴定点多面广,知识跨度大,现阶段缺乏统一理论体系,因此勘查人员较少掌握技术全貌,一定程度上影响了理化鉴定在交通事故处理中的应用。同时,随着交通工具变革发展,交通事故新形态新问题不断出现,理化鉴定技术如何适应交通事故处理新情况新需求,成为必须面对的问题。本文基于笔者近年来在交通事故理化鉴定领域的研究和实践,综述了交通事故理化鉴定技术的构成和现状,剖析了存在的问题和不足,从需求角度分析了发展趋势,以期为同行提供借鉴。

二、基于微量物证检验的接触事实判断

交通事故调查的重要任务之一是确定肇事车辆和驾驶人,特别是在肇事逃逸案件中,接触痕迹是认定肇事车辆和驾驶人的主要证据形式之一。洛卡德物质交换原理指出,任何接触都会留下微量物证。交通事故发生过程往往伴随车辆运动状态的改变或碰撞的发生,必然产生车辆、道路、人体之间的物质交换或转移。痕迹分析方法以比较形状、尺寸为依据,微量物证技术则从痕迹表面物质的理化特性入手,阐释痕迹的形成主体和形成方式,成为判断交通事故痕迹的标准方法要求[2]。

(一)微量物证种类的拓展

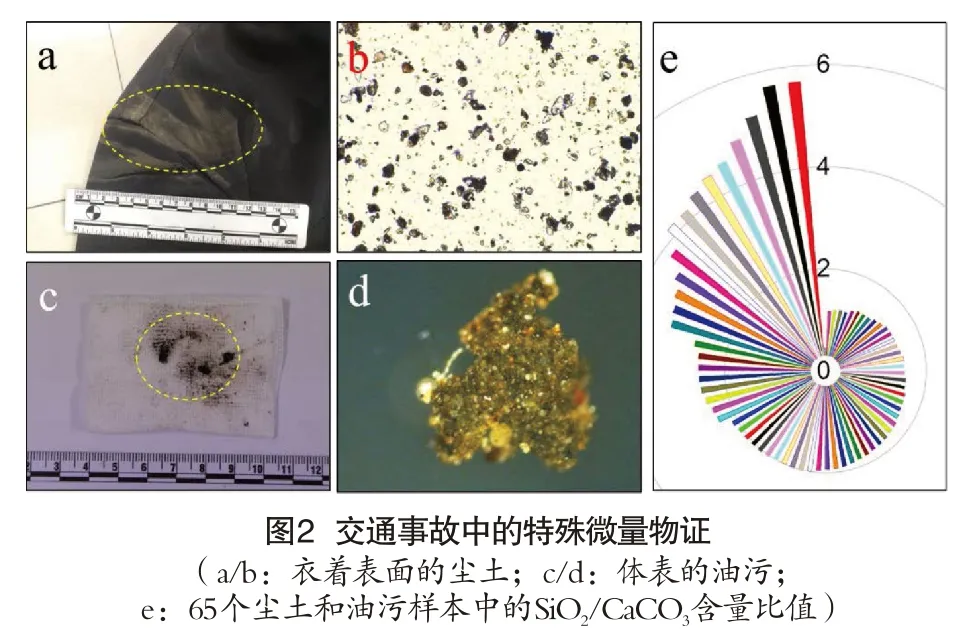

当前,随着对物证理化特性认识的不断深入,交通事故微量物证的种类不断拓展。除传统的油漆涂料、塑料、橡胶、玻璃、金属、油脂、粘胶、毛发、纤维等类型外,车辆尘土[3]、 油污[4]等新型物证的证据价值正在逐渐显现。一方面,这类物证通常是在车辆运行过程中积累产生,质地较为疏松,与车体的结合力小于传统物证,因此在交通事故中更容易向被撞人体或车体的体表转移(图2.a~d)。另一方面,这类物证中往往含有与泥土物证类似的长石、方解石、石英石等矿物质组分[5],而不同地域的矿物质类型、相对含量存在显著性差异(图2.e),使得这类物证具有良好的区分度,并且与车辆活动的地理范围具有较强相关性,能够为交通事故肇事车辆排查认定提供重要信息。

(二)潜在微量物证的发现

过去,交通事故物证的发现主要依赖勘查人员肉眼观察或借助光学显微镜,对体积数量更加微小、可见光条件下衬度不足的潜在隐匿物证难以识别。化学和显微成像技术的引入,变革性地提升了潜隐痕迹[6]的勘查方法和发现能力,在交通事故微量物证勘查中得以应用。例如,采用扫描电镜-能谱仪(SEM-EDS),对摩托车碰撞行人交通事故中的被撞行人衣着表面的疑似接触痕迹(图3.a、b)进行分析,在背散射电子(BSE)成像技术条件下(图3.c),由于不同元素组成的物质存在灰度衬度,能够在尘土颗粒中快速识别出与摩托车护杠(图3.d)表面镀层成分相同的含Cr、Ni元素的金属碎屑(图3.e),与射击残留物的识别方法[7]极为相似。

(三)微量物证转移规律的应用

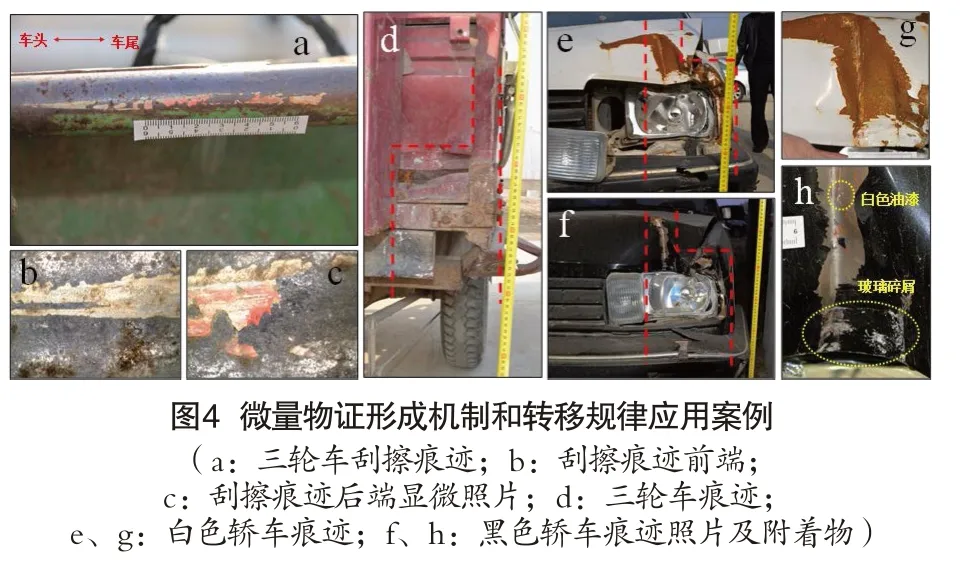

当前,交通事故微量物证已不再局限于寻找是否发生物质转移,对微量物证形成机制和转移规律[8]认识的提升,正在不断拓宽交通事故痕迹分析的深度和维度。例如,对被撞三轮车车厢栏板边缘的刮擦痕迹(图4.a)的分布特征进行检验,发现后端为表层灰色、底层红色的双层结构(图4.b),前端为灰色单层结构(图4.c),结合灰色漆层中检出CaCO3、BaSO4等体质颜料,推断肇事车辆为红色面漆、灰色底漆,且该擦痕迹为从后向前形成,为排查肇事车辆提供了方向。在另一起红色三轮车(图4.d)被撞的交通事故中,两辆肇事嫌疑轿车的车体痕迹位置、形态几乎完全相同(图4.e、f),但白色轿车碰撞痕迹处仅有三轮车红色油漆附着(图4.g),而黑色轿车碰撞痕迹处除附着红色油漆外,还检见白色油漆与玻璃碎屑(图4.h),经检验与白色轿车车体油漆、前大灯玻璃外壳的成分一致,表明白色轿车先与三轮车发生碰撞,黑色轿车又以相同角度与红色三轮车再次碰撞,白色油漆和玻璃碎屑经历了从白色轿车到三轮车再到黑色轿车的“二次转移”,为还原事故碰撞时序提供了依据。

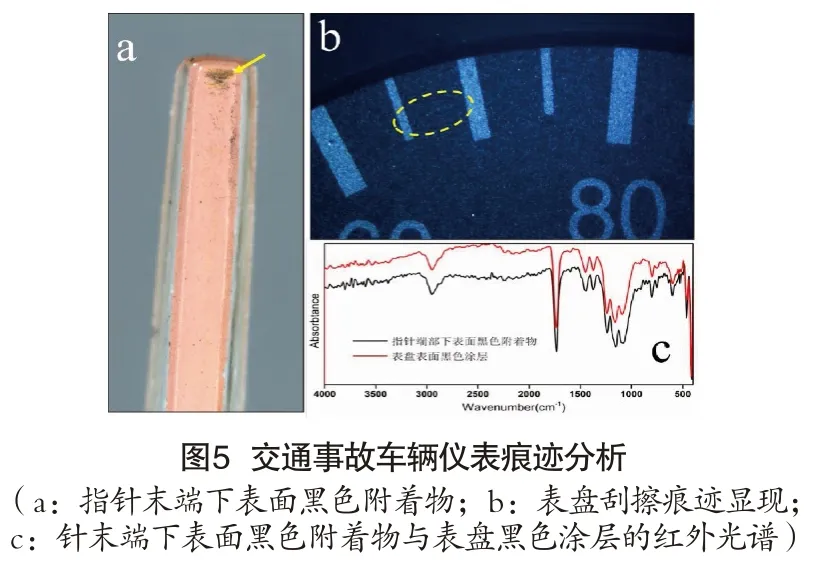

此外,“触物留痕”观念的强化,使得交通事故微量物证的应用从“车外”走向“车内”。例如通过对车辆车速表盘的微弱痕迹进行显现(图5.b),结合指针端部内表面检见的微量黑色附着物(图5.a)与表盘黑色涂层的成分相同(图5.c),能够为判断事故车辆行驶速度[9]提供参考。借助微量物证判断驾乘关系也已经在一些案例中得到应用[10-12],未来还将有望在驾驶人操控痕迹分析方面进行拓展。

三、基于材料失效分析的车辆状况调查

车辆安全技术状况对行车安全至关重要。在交通事故中,肇事车辆往往发生变形甚至完全损毁,界定车辆关键零部件的失效发生在事故前还是事故中,将直接影响事故定性。借助断口形貌、金相组织、力学性能和化学成分分析等理化鉴定手段,对车辆零部件进行失效原因分析,已经成为交通事故车辆安全技术状况检验鉴定的重要手段[13]。

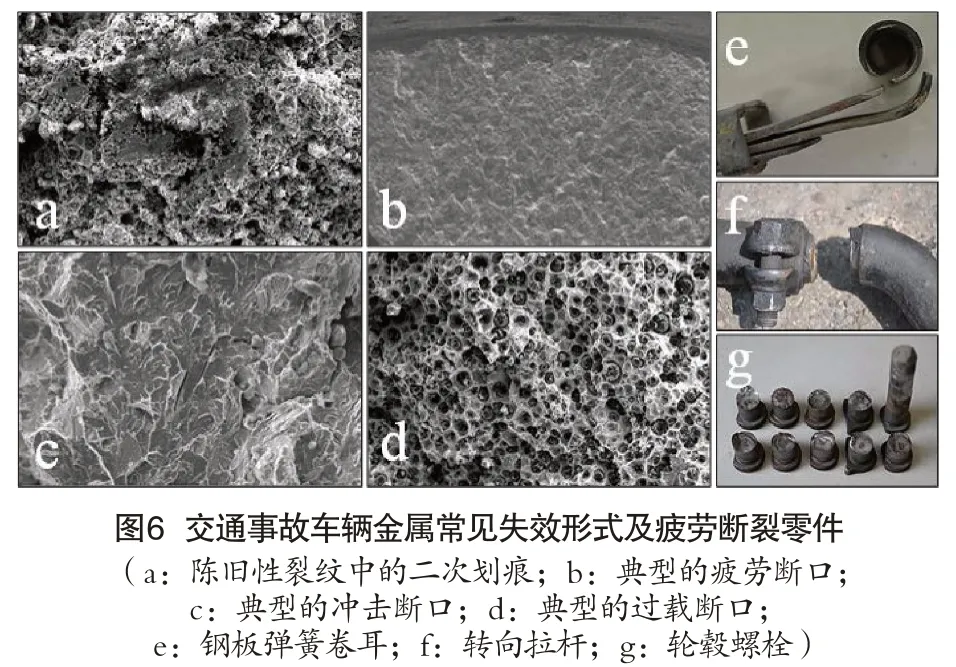

(一)车辆零部件断裂失效分析

目前,材料失效分析的对象几乎涵盖了行驶系、转向系、制动系等各大系统及零部件,尤以金属零部件的失效分析应用最为广泛。就交通事故来看,早期失效(即事故前失效)的典型形式主要包括陈旧性损伤(图6.a)、疲劳(图6.b)、腐蚀[14]及 制造工艺缺陷[15-17]等,而后期失效(即事故中失效)的主要形式以冲击(图6.c)、过载(图6.d)断裂为主。值得注意的是,疲劳断裂是引发交通事故最为突出的因素,实践中车辆钢板弹簧卷耳(图6.e)、转向拉杆(图6.f)、轮毂螺栓(图6.g)、制动鼓[18]、 油管[19]等零部件疲劳断裂事故高发。此外,车辆的非金属部件(如制动气管等)则主要表现为老化[20]和撞击切割等失效形式。

(二)车辆轮胎爆胎原因分析

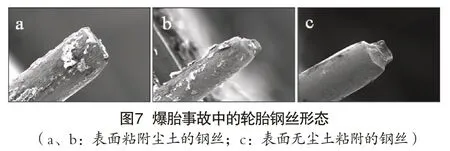

作为一种特殊的橡胶-钢丝复合结构材料,轮胎是车辆行驶系的重要组成部分,对保障车辆安全平稳运行至关重要,爆胎极易引发交通事故。通常,爆胎原因的鉴定主要依据轮胎破损裂口形态,以及路面是否存在轮辋碾压印痕等进行判定[21]。材料失效分析技术的引入,为轮胎爆胎原因鉴定提供了新途径。对比发现,爆胎事故中的轮胎钢丝表面和断面往往粘附较多尘土(图7.a、b),而被碰撞破损的轮胎钢丝表面没有尘土,且断面呈现过载拉伸断裂的特征(图7.c)。对轮胎橡胶和钢丝帘线的微观断裂机制[22,23]的深入探究,将进一步增强轮胎爆胎原因鉴定的准确性。

(三)车辆灯光开启状态分析

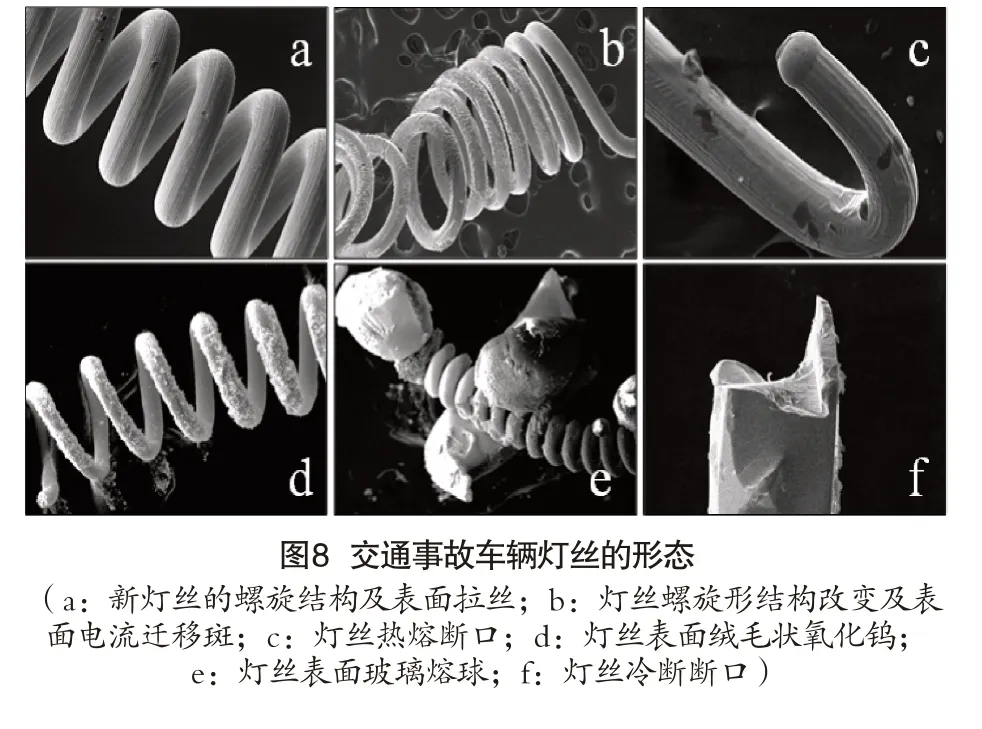

材料失效分析在交通事故调查中的另一个应用,是对车辆灯光开启状态的分析[24,25]。目前大部分车辆的照明和信号装置,采用的是填充卤素保护气体的热发光灯丝。通常,新的灯丝螺旋形状规则,纵面呈拉丝状且无电流斑(图8.a),长时间单向电流作用下灯丝表面会产生电流迁移斑(图8.b)。通电的灯丝温度在2000℃以上[26],在遭受外部冲击时可能产生螺旋形改变(图8.b),甚至熔断(图8.c)。当通电状态下灯泡的玻璃外壳被撞碎时,灯丝将被快速氧化产生乳黄色或淡蓝色绒毛状氧化钨(图8.d),破碎的玻璃碎屑可能被高温的灯丝熔融而粘附在灯丝表面(图8.e)。断电的灯丝,其断口则呈现尖锐和脆性断裂的特征(图8.f)。因此,根据灯丝表面及断口特征,可以对灯丝的通电状况作出判断,进而分析交通事故中车辆的前照灯、转向灯、倒车灯等是否处于点亮状态。

四、基于毒物毒品检测的驾驶人因分析

人因是导致交通事故的最主要因素,其中“酒驾”“毒驾”问题较为突出,“药驾”问题也在逐渐凸显。理化鉴定能够对人体内的相关物质(或代谢物)进行准确的定性、定量分析,是交通事故人因调查的重要手段。

(一)“酒驾”与“毒驾”检验

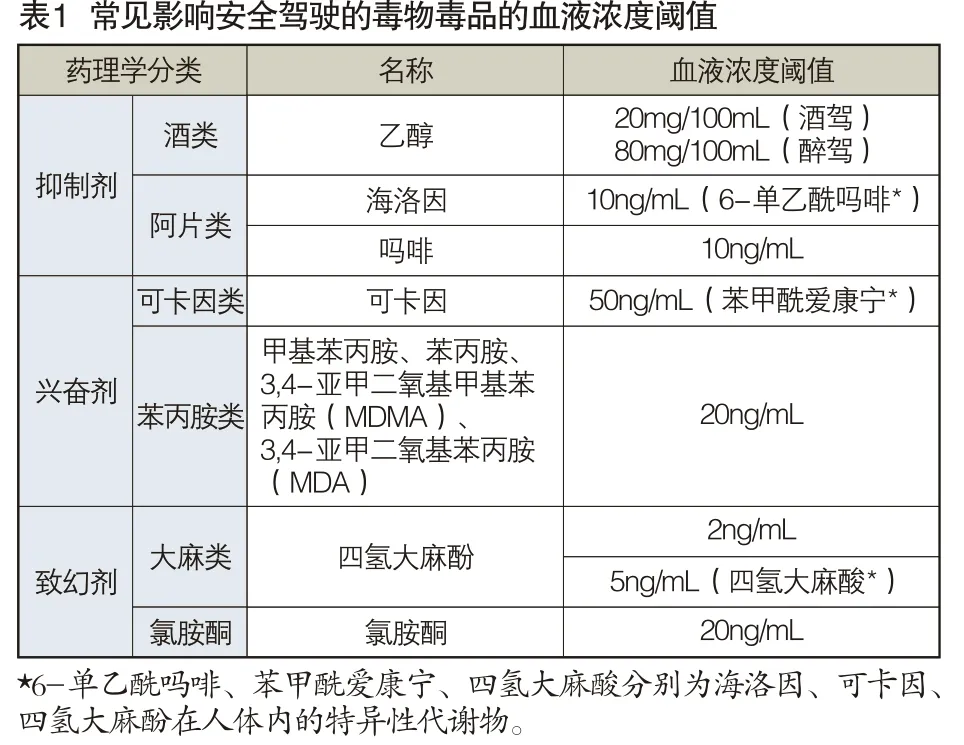

酒精、毒品会显著造成驾驶人视觉障碍、意识模糊、判断错误、反应时间延长,是引发交通事故的重要原因之一。我国已经确立了以作用最低限为基础的驾驶人体内酒精含量阈值标准[27];列管了121种麻醉药品、154种精神药品以及174种非药用类麻醉药品和精神药品,以及整类芬太尼类物质、整类合成大麻素类物质[28],确立了基于“零容忍”(ZeroTolerance)和实验室检出限(Limit ofDetection,LOD)相结合[29]的 驾驶人体内常见毒品含量阈值标准[30](表1)。并且正在形成较为完善的禁用物质本体和特异性代谢物的理化检测方法体系[31],为交通执法及事故处理中“酒驾”“毒驾”的认定提供了技术保障。

?

(二)“药驾”检验新需求

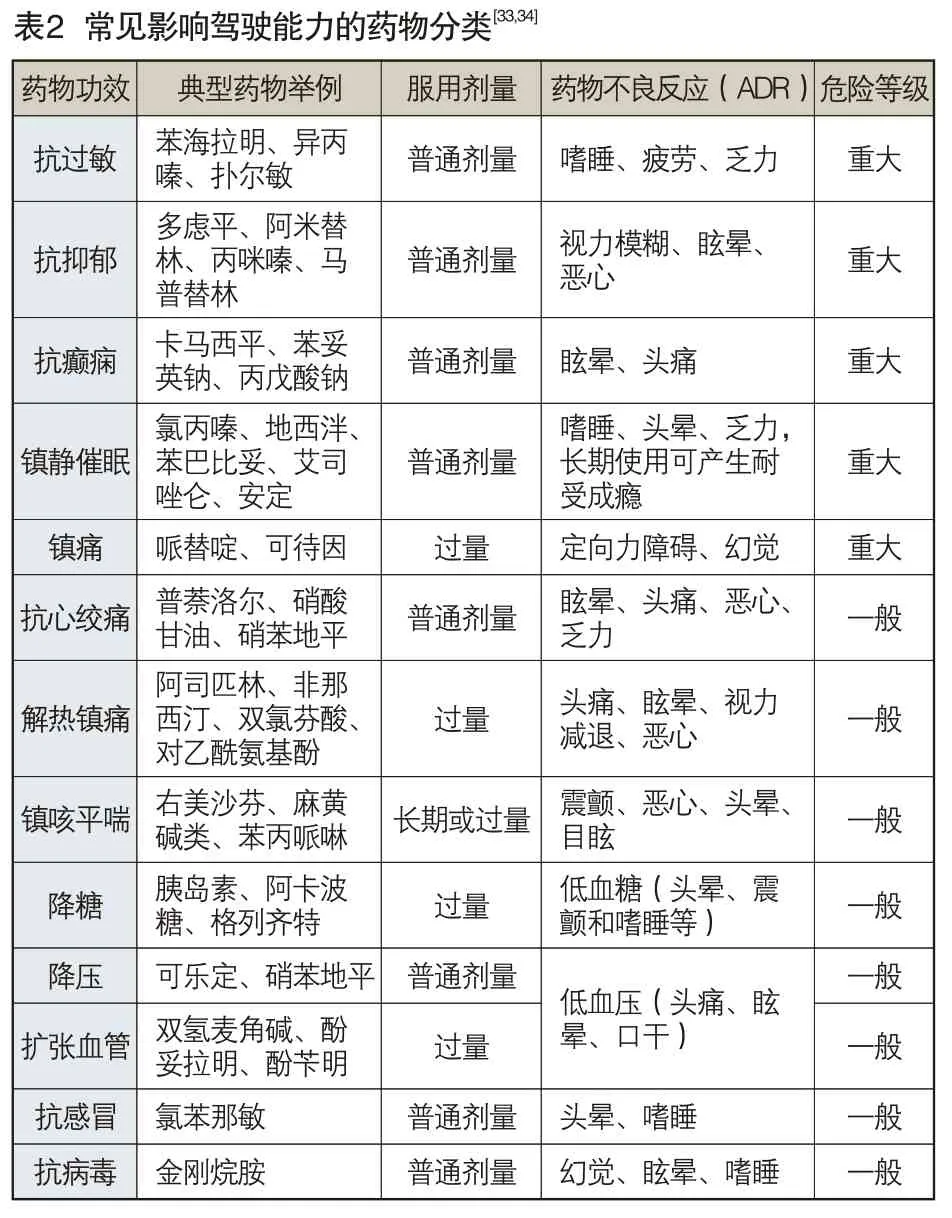

狭义上的“药驾”(DriveUnderthe Influence of Drugs,DUID)指驾驶人在服用以医疗为目的但导致驾驶能力受损的药物后驾驶车辆的行为。近年来得益于驾驶行为研究深入和理化鉴定技术应用,“药驾”这一过去被忽视的交通安全隐患,正在逐渐被发现和重视。目前已知抗过敏、抗抑郁、抗心绞痛、解热镇痛、镇静催眠、降压、降糖等多种药物会使驾驶人产生嗜睡、眩晕、视力模糊、定向力障碍等不良反应(表2),严重影响驾驶能力。其中抗过敏、抗抑郁、抗癫痫、镇静催眠和镇痛类药品的危害后果最为严重。即使是常见的治疗感冒类药物,其不良反应期间也可能诱发交通事故。例如,一项针对上海及周边交通事故中10002名驾驶人体内药物的检测结果表明,10.5%存在“药驾”情形,其中服用治疗感冒类药物最为常见,包括氯苯那敏(4.78%)、伪麻黄碱(2.15%)、对乙酰氨基酚(1.32%)[32]。然而,与“酒驾”“毒驾”不同,“药驾”很难现场分辨和检测,必须借助理化鉴定进行检测分析。此外,药物检测还能辅助分析驾驶人是否患有影响安全驾驶的疾病。因此,驾驶人体内药物筛查正在成为交通事故调查处理中人因分析的新趋势。

?

五、总结与展望

交通事故理化鉴定面向交通事故处理实战需求,不断深化微量物证检验、材料失效分析、毒物毒品检测等检验技术手段在交通事故接触事实判断、车辆状况调查、驾驶人因分析等方面的应用,解决了交通事故处理中的实践难题,促进了法庭科学理化鉴定技术进步,形成了互促共进的良好发展势头。

然而,作为技术方法与应用场景深度融合产生的专业手段,交通事故理化鉴定横跨分析化学、材料学、车辆工程等多个专业学科领域,目前仍处于“引入消化吸收”的发展阶段,存在很大进步空间。

(一)亟需开发快检装备,提升检验效率

受限于大型精密仪器设备的不可移动性,当前交通事故理化鉴定大多采取“现场提取+实验室检验”的分步实施模式,检验效率较低。加之当前勘查与鉴定的职责分离,以及现场提取方法和工具的研究不足,现场提取时难以将物证与载体进行有效分离,因为操作不当导致微量物证灭失的情况时有发生。因此,开发高效便捷的提取工具[35]以及现场快速检测设备,将成为提升交通事故理化鉴定效率和效果的突破口。

(二)亟需推动方法融合,拓宽应用范围

当前交通事故理化鉴定仍然以解决单一问题、辅助其他技术为主。例如微量物证检验主要用于辅助痕迹分析,材料失效分析偏重于车辆零部件的断裂分析。未来,交通事故理化鉴定应当将洛卡德物质交换原理不断升华,并加强与法医、声像资料、电子数据等其他法庭科学领域技术方法的融合,在驾乘关系、操控痕迹、爆胎鉴定,乃至交通事故致因系统性分析等方面取得进步,提升交通事故理化鉴定技术“弹性”,更好适应交通事故处理需求。

(三)亟需强化技术创新,解决实战问题

当前交通事故理化鉴定技术多来源于法庭科学及其他相关学科领域的技术转移,在解决交通事故“老问题”和“新情况”方面都存在不足。例如,对于极易引发严重交通事故的疲劳驾驶行为,缺乏特异性理化鉴别指标的研究。又如,当前新能源汽车保有量不断增加,涉及“异常加速”事故屡屡发生,对其物理证据的调查方法亟需突破。未来,交通事故理化鉴定必须紧盯事故处理实战需求,强化本源性技术创新,提升解决问题的能力。作为勘查鉴定人员,应当充分认识交通事故理化鉴定技术方法全貌,积极创新理化鉴定新技术、新方法,适应交通事故新场景、新问题,不断提升服务交通事故处理的技术能力。