“固态相变原理”一流课程“五位一体”教学设计与实践

2022-08-17段玉平张贵锋付雪松陈国清

段玉平,张贵锋,黄 昊,付雪松,陈国清

(大连理工大学 a.材料科学与工程学院,b.国际教育学院,辽宁 大连 116024)

引言

2019年教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》,要求把教学改革成果落实到课程建设上来,以新理念引领一流本科课程建设,以目标为导向加强课程建设,以提升教学效果为目的创新教学方法。全面推进全国一流课程建设,达到“两性一度”的“金课”标准,即高阶性、创新性、挑战度。大连理工大学“固态相变原理”课程经过多年的建设与改革,有效推动了课程内容更新、课堂革命、教法创新和质量提升,成功获批国家一流课程。

“固态相变原理”是材料科学与工程专业大类基础课程,是打开调控材料性能的一把金钥匙,是专业基础课“材料科学基础”和专业课“金属材料学”之间的桥梁和重要支点,是金属材料强韧化的理论基石。课程的任务是使学生从理论与实践的结合上掌握金属材料固态相变的热力学和动力学理论,了解其在工业生产中的应用,并从原理上掌握金属工件通过控制固态相变从而改变其性能的工艺设计思想。该课程在金属材料工程专业中占有极其重要的位置,然而目前各高校课程教学中存在以讲授为主、思政元素渗透较少、课堂互动较少、实践环节较少、教学内容陈旧、考核形式单一、对学生学习效果不做评价等,导致课程授课过程中学生独立分析和解决问题的机会较少,不能够很好地培养学生的创新思维和独立思辨能力。由此,为了在专业领域更好地培养具有自我学习和探索能力的创新型人才,必须对专业课程进行深度改革。本课程教学组从教学内容研究入手,一方面将课程中的传统基础理论与最新研究进展和发展趋势相结合;另一方面将人文教育、社会科学和哲学与专业教学结合起来,挖掘固态相变中蕴藏的哲学思想,以开拓学生的思维空间,激发学生的学习兴趣,取得了较好的教学效果。

大连理工大学基于新时代一流本科课程建设的标准及要求,进一步全方位实施教学改革,具体提出“五位一体”教学设计,并实施课内课外立体课堂,有效提升了课程目标的达成度。对于进一步推进“固态相变原理”国家一流课程建设,提高材料学科一流本科人才培养质量具有重要意义。

一、“五位一体”课程教学设计

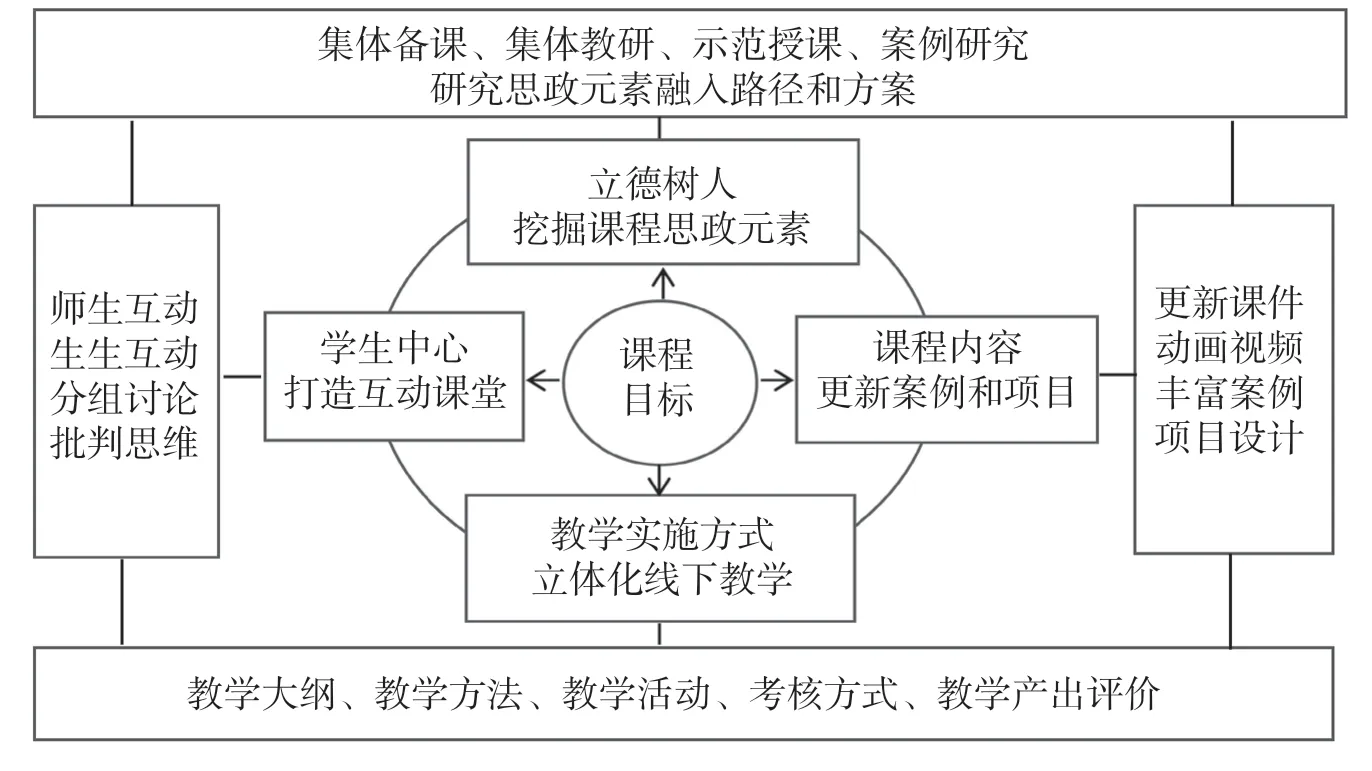

“固态相变原理”课程构建以课程目标为导向、以课程思政为引擎、以学生学习为中心、以动态更新的教学内容及案例分析为依托、以过程考核为手段进行“五位一体”课程教学设计,培养“知识—能力—素质”创新型人才。整体教学设计见图1。课程确立了明确的课程目标,通过强化课程思政这一育人功能,激发学生的民族自信心和爱国主义情怀,形成学习本课程的动力引擎。具体通过授课团队集体备课、集体教研、示范授课、案例研究等,研究思政元素融入课程的有效路径和方案。通过改革传统课堂“满堂灌”的教学模式,强化师生互动、生生互动,培养学生的主动学习和批判性思维,形成以学生为中心的互动课堂;通过案例式教学和项目式学习,拓展课程广度和深度,提高学生解决复杂工程问题的能力,并培养学生非技术性因素能力;通过加大过程考核的次数和难度,提高课程的创新性和高阶性;最后通过课程目标的形成性评价对课程进行持续改进。

图1 “五位一体”课程总体教学设计

(一)课程目标确定

课程目标为通过课程学习学生应达到的目标,主要包括知识、能力、课程思政目标,并能够支撑专业的毕业要求及其指标点。对于课程目标对毕业要求的支撑关系,课程负责人需充分理解和对应专业培养方案中的“课程体系与毕业要求关系矩阵”。结合课程毕业要求指标点,“固态相变原理”确定了四大课程目标。(1)课程思政目标:结合我国大型热处理工程应用案例和古代热处理技术,激发学生的民族自信心,明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命;(2)获取知识目标:掌握金属材料内部组织转变及性能之间的内在联系及相关机理,明确固态相变热力学和相变动力学条件;(3)分析问题目标:结合案例,培养学生的工程实践学习能力,使学生具备根据材料的性能要求合理选择材料和制定热处理工艺的能力;(4)解决问题目标:能应用热处理基本原理及热处理基本工艺解决金属材料热处理复杂工程问题,并具有一定新材料开发的能力。通过以上课程目标,设计相应的教学方式和教学内容。

(二)课程思政教学设计

通过与教研室教师定期集体备课,以教学研讨、讲评结合、示范引领等方式提升课程思政建设水平。主要从课程的知识点、章节、篇章和整体四个方面,全方位挖掘课程的思政元素,通过案例教学、研讨式教学、项目式教学等方式,实施“点上渗入、线上植入、面上融入、体上浸入”的“四入”路径和方案。课程以我国在热处理领域的较高成就为例,如早在铁器时代我国就有热处理的金属制品,商朝就采用了退火工艺;我国科学家柯俊提出贝氏体相变假说;我国现代新钢种的开发成就;等等,通过这些案例激发学生的民族自信和爱国主义情怀。

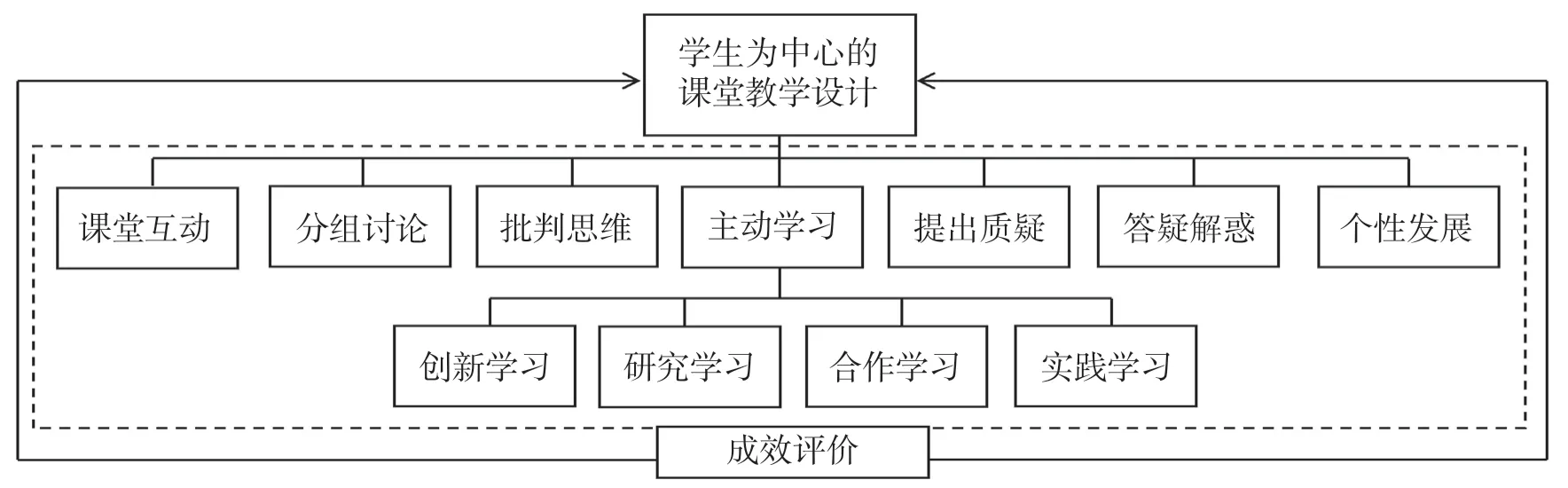

(三)学生为中心的课堂教学设计

本课程基于工程案例,改革传统课堂“满堂灌”的教学模式,注重与学生的互动,让学生提出问题并展开讨论,形成师生互动、生生互动的课堂教学氛围,从工程案例引出本课堂的知识点,教师由“教”转变为“导”,让学生的“被动学习”转变为“主动学习”,解决创新性、批判性思维培养的问题。通过自主学习、探究学习、合作学习,引导学生用个性化的思路解决实际问题,从而使教学效率得到有效提升。最后结合课堂目标,让学生在课堂上有自我评价学习产出的机会。整体教学设计流程见图2。

图2 学生为中心的课堂教学设计

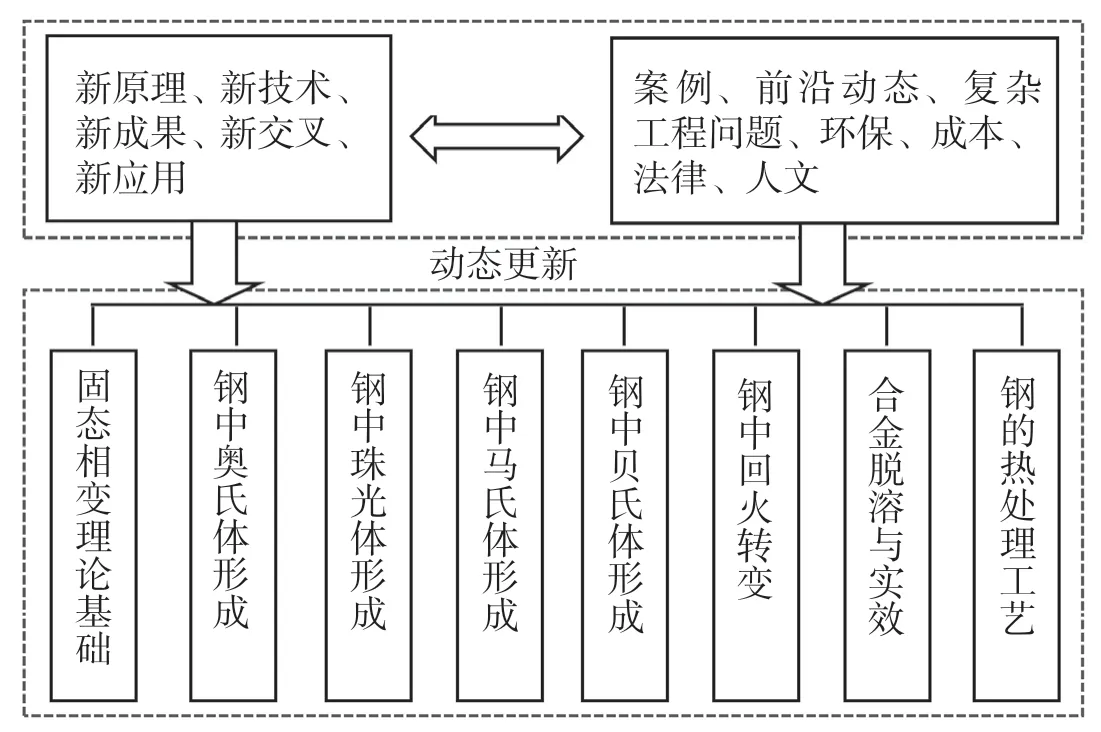

(四)课程内容的“五新”教学设计

动态更新教学内容。课程理论知识主要包含固态相变理论基础、奥氏体形成、珠光体转变、马氏体转变、贝氏体转变、脱溶沉淀、回火转变和热处理工艺等,覆盖固态相变基本知识和基本原理。依据固态相变最新研究前沿动态及社会发展需求动态更新知识点和案例,课程内容与时俱进体现“五新”设计,即新原理、新技术、新成果、新交叉、新应用。随着固态相变原理学术研究的进一步深入,出现新原理突破;随着固态相变原理热处理技术的快速发展,呈现新技术;随工程应用要求的不断提高,相变组织及性能不断提升,呈现新成果;相变涉及领域包含金属材料、陶瓷材料、热处理介质、自动控制、人工智能、仪器设备、计算机技术、人文环保等,呈现出深度新交叉;新的应用领域不断拓展,包括极高(卫星材料)、极低(深海工程材料)、极快(高铁铁轨)、极大(大兴机场钢结构)、极寒(太空/北极)、极热(航天飞船/锅炉)等新应用领域。更新后的教学内容如图3所示。

图3 动态更新教学内容

案例教学及非技术因素能力培养教学设计方面,深入挖掘固态相变中蕴藏的哲学思想,将人文教育、社会科学和哲学与专业理论知识结合起来,开拓学生的思维,激发学生的学习兴趣,取得了很好的教学效果。通过案例分析提高学生解决复杂工程问题的能力。结合典型案例引出新的相变组织及工艺,学生讨论分析相变的最基本原理和工艺设计,如把亚温淬火、混合热处理等最新知识补充到相关章节,将节能环保、成本核算、法律风险、人文因素等渗透到每一章节,拓展课程广度和深度,提高创新性和高阶性。

(五)强化过程考核教学设计

一流课程应加强阶段性测验、课堂互动、教学实践活动等过程性考核管理,过程考核在课程总成绩中的比重不低于30%。本课程不断实施考核方法和考核内容改革,综合应用了笔试、设计、项目等非标准答案作业等多种形式,全面考核学生对固态相变知识的掌握和运用,注重对应毕业要求和课程目标的达成分析。

本课程实行5次过程考试,包括1次期中考试(占总成绩的30%)和4次课堂考核(各占总成绩的5%),以及1次期末考试(占总成绩的50%)。过程考核主要考查学生设计能力、解决复杂工程问题和非技术因素等能力,有一定的难度,学生必须通过足够的专业阅读和思考,才能设计出解决方案;期末综合考试主要对课程目标和毕业能力要求的达成度进行考查。

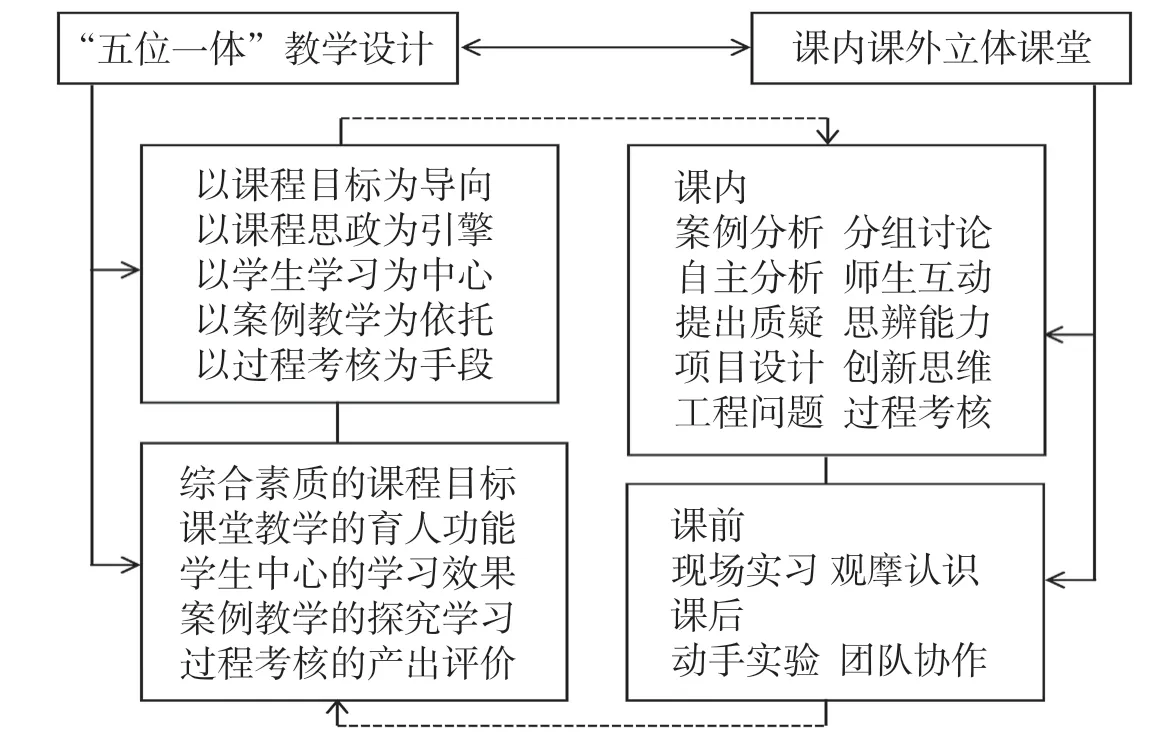

二、课内课外立体课堂教学实施

为进一步贯彻“五位一体”教学设计,本课程实施课内课外立体课堂(见图4),主要包括课前的企业观摩认识,课内的项目及案例式、讨论式、自主思辨式学习,课后自主实验、学生亲自动手获得相关组织,并分析其在工程实际中的应用和影响因素,巩固课堂知识,激发创新思维。

图4 “五位一体”教学设计下的课内课外立体课堂

具体教学实施过程中的教学设计为:课前任课教师带队到企业进行观摩认识,了解固态相变的相关工艺和操作规程,对热处理有直观的认识;课内课堂教学主要采用项目及案例式教学,通过讨论式和课堂讲解相结合,培养学生的创新思维、思辨能力和解决实际问题的能力;课后通过实验课,让学生亲自设计并动手获得相关组织,观察和鉴定组织并分析其在工程实际应用的影响,巩固课堂知识。

三、课程评价及改革成效

课程注重多层次、多方面和多维度评价,主要包含课堂、期中等过程考核和期末考试评价,也包含学生反馈、学生评教、校内校外专家评教,最后任课教师根据多方面考核数据和评教数据对课程进行形成性评价。基于过程考核课程目标达成评价样例如表1所示。

表1 基于课堂、期中等过程考核课程目标达成评价样例

本课程的总体评价要结合课程目标达成度评价、学生评教、校内校外专家评教进行总体分析,重点分析学生是否表现出想学愿学而使得成绩整体提升、学生独立解决实际问题和非技术类能力素质(包括课程思政效果)的达成情况。课程目标整体达成评价同时要结合每一章节的具体闭环评价,最后形成课程目标的整体形成性评价及下一轮改进举措,由此不断更新教学内容、改革教学方法、优化课程考核、调整课程目标,形成具有高阶性、创新性、挑战度的一流课程。

结语

一流课程是一流大学建设的基础,大力推进适应新时代高质量发展要求的一流本科课程建设对于一流大学建设有着重要的意义。大连理工大学“固态相变原理”课程以目标为导向、以课程思政为引擎、以学生学习为中心、以动态更新教学内容及案例分析为依托、以过程考核为手段的“五位一体”教学设计改革高度契合教育部对一流本科课程建设的要求,并通过课内课外立体课堂教学的实施,以及课程目标的形成性评价和持续改进,有效提升了教学质量,对于加快形成具有高阶性、创新性、挑战度的一流课程,实现学生“知识—能力—素质”同步提升有着重要的理论和实践意义。