“传播马克思主义的先驱”杨匏安

2022-08-17何立波

文·图/何立波

赴日留学归来执教:走上马克思主义传播之路

广东之所以成为马克思主义传播较早的地区,是和广东比较开放的政治环境、地缘特征以及文化氛围分不开的。鸦片战争后,民族危机与日俱增,一批先进的有志之士试图向西方学习。迫于压力,清政府不得不进行各方面的改革,并派遣留学生学习西方先进思想,而广东正是近代开思想风气之先的省份之一。随着外资企业和民族资本主义企业的兴起与发展,广东地区工人阶级队伍逐渐壮大,快速涌现出一大批思想活跃的政治家。郑观应主张“实业救国”,康有为、梁启超主张自强变法,孙中山试图通过民主革命来挽救中华危机,均在广东留下了革命印记。广东地区的马克思主义传播虽不及北京、上海影响力大,却是新思想新文化的摇篮,而杨匏安就是在华南播下革命思想火种的第一人。

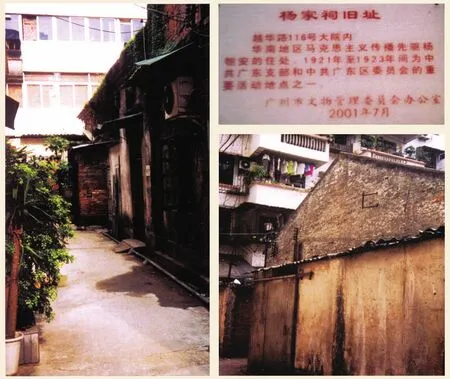

杨匏安,1896年11月6日出生于广东省香山县南屏乡(今属珠海市)北山村的一个破落茶商家庭,曾进入华南著名两广高等学堂附设学堂就读。1911年,杨匏安赴日求学,研读政治、经济、哲学、美学、文艺等书籍及西方各种流派的新学说,开始接触马克思主义的日文译著,为形成自己的革命人生观和世界观打下了思想基础。1916年,杨匏安奉母命回乡结婚。婚后不久,杨匏安离家到澳门担任塾师。1918年,杨匏安举家迁往广州,寄居于香山北山村杨氏家族在广州司后街设立的杨家祠。杨家祠是杨匏安家住的地方,曾经是广东党团组织早期的重要活动场所,周恩来、苏兆征、张太雷、谭平山等均是常客,党的许多重要决策都是在这个地方商议酝酿的。在这里,杨匏安从一个满腔热血的爱国主义者,过渡到实业救国的民主主义者,并最终成为一名坚定的马克思主义革命党人。

杨匏安1918年赴广州时敏中学和道根中学任教,并兼任《广东中华新报》《东方杂志》记者。《广东中华新报》是广州当时一家规模较大、影响较著的政学系报纸,客观报道过一系列有关十月革命的消息,认为“俄国布尔什维克主张之共产主义,最得平民劳动者之欢心”。在北方新文化运动的推动和日本社会主义思潮的影响下,《广东中华新报》从1919年6月起创设《通俗大学校》副刊,介绍科学知识,宣传新文化和新思想。

杨匏安对社会变革时代的黑暗表示愤慨,担忧国家前途和未来走向,探索救国救民的良方。在广州期间,杨匏安发表了数十篇文言体的散文、小说、译文和旧体诗。他在《广东中华新报》上发表了一篇文言小说《王呆子》,描写了一个农村青年为父姐复仇诛除恶霸的故事。这种以农民反封建为题材的小说,在当时的文坛是很少见的。

杨匏安

杨匏安在《广东中华新报》发表的《马克斯(思)主义》一文

李大钊《我的马克思主义观》的姊妹篇

“五四运动”对杨匏安的人生道路产生了很大影响,使其转向马克思主义的传播之路。杨匏安这时不再写过去那种《世说新语》式的笔记小品和旧体诗,而开始在这副刊上热情地向读者介绍社会科学。早在1918年9月14日,杨匏安就曾在《广东中华新报》上发表了关于俄国十月革命的相关消息,文中曾提道:“露西亚(俄罗斯)之有李宁(列宁),而历史上顿增一种异彩。”在1919年下半年,杨匏安为《广东中华新报》撰写了50余篇近10万字的文章,介绍西方心理学、美学、哲学和社会主义各种流派,为华南地区的新文化运动作出了开创性贡献。杨匏安发表的《青年心理讲话》,是我国心理学发展史上早期拓荒之作,在我国马克思主义者中最先将群众思想专制和言论专制视为封建流毒痛加批评。

杨匏安还发表了2万多字的《美学拾零》,是我国最早系统地介绍西方美学思潮的文章。从1919年7月12日起,杨匏安以《世界学说》为总标题,发表了41篇共2万多字的文章,分别介绍了西方各种哲学、社会科学观点,其中属于社会主义学说方面的论文有9篇。

杨匏安工作过的广州杨家祠

青年时期的杨匏安一度将中国革命的前途寄希望于辛亥革命,还相信过无政府主义的理论。到1919年,杨匏安已经在比较中坚定地选择了马克思列宁主义。当马克思主义遭到资产阶级改良主义、无政府主义等反马克思主义思潮的攻击的时候,杨匏安对反马克思主义的思潮进行了针锋相对的批驳。他认为杜威和胡适所鼓吹的实用主义“亦说并非新造”,而是一种“有用即真理”的市侩哲学,同时对马克思主义进行了热情赞扬和高度评价。10月间,杨匏安发表了《社会主义》一文。文中简要地介绍了欧文、圣西门、傅立叶、普鲁东和马克思等人的社会主义学说。在谈到马克思时,他赞扬《资本论》“为社会主义圣典”,并指出:“近代生产事业,虽以资本制度而益形发达,然今日贫富之悬隔,及社会上各种罪恶,莫不由是而生。然则现在之社会状态,实劳动者奋起革命,以求改造之时期也。”这些观点表明,杨匏安在此时已开始重视马克思主义改造社会的实践意义了。

在杨匏安的《世界学说》诸多文章中,篇幅最长也最重要的一篇,是杨匏安以“匏庵”之名于1919年11月11日至12月4日连载发表的《马克斯(思)主义》(一称《科学的社会主义》)一文。该文与李大钊11月1日在《新青年》杂志第六卷第六号上发表的《我的马克思主义观》下半篇,可以说几乎同时发表。杨匏安在文中热情地赞颂了马克思主义对人类的伟大贡献,高度评价了它在社会主义运动中的地位,并对马克思主义的唯物史观作了高度的评价。文中还介绍了马克思的阶级斗争学说和剩余价值论,指出资本家掠夺工人的剩余价值是近代社会阶级冲突的根源。《马克思主义》一文的发表,标志着杨匏安已由激进的革命民主主义者开始向马克思主义者转变。他的宣传活动,不但对当时正在深入发展的华南地区反帝反封建爱国运动和新文化运动提供了新的思想武器,而且为其后广东共产党早期组织的建立,作了思想准备。

杨匏安《马克思主义》一文的贡献,不在于它有什么理论上的重大独创,其价值主要在于它对马克思主义在华南传播的贡献,在京沪之外的广州开辟了又一个传播马克思主义的中心。这就使杨匏安同李大钊站在一个营垒,在中国马克思主义早期传播的历史上占有一席之地。1984年,著名学者彭明在《五四运动史》中认为,“《马克思主义》可以说是《我的马克思主义观》的姊妹篇”,认为《马克思主义》一文的发表标志着杨匏安已由激进的革命民主主义者开始向马克思主义者转变,他的宣传活动为如火如荼的华南地区反帝反封建爱国运动和新文化运动提供了新的思想武器、为其后广东共产党早期组织的建立作了思想准备。胡绳主编的《中国共产党的七十年》,也充分肯定杨匏安对马克思主义在中国的早期传播“起过重要的作用”。2002年,中共中央党史研究室在修订人民出版社1991年7月出版的《中国共产党历史》(第一卷)一书时,将杨匏安早期传播马克思主义的一些叙述写入了其中。

1930年6月担任中央农民运动委员会委员兼农民部副部长时,杨匏安还结合中国国情,研究西方的农村地租问题,翻译了拉比杜斯《地租论》一书,深刻剖析了封建势力和资产阶级通过地租剥削的实质,成为日后土地革命的重要理论依据。他还节译了列宁的《社会民主党在1905年至1907年俄国第一次革命中的土地纲领》一文的部分章节,印成小册子出版,对当时各革命根据地正在进行的土地革命,起到了参考作用。

入党后积极宣传:“我们最服膺马克思主义”

1921年春夏,杨匏安加入了广东共产党早期组织,成为继谭平山等数人之后广东最早的中国共产党早期党员之一。当时,杨匏安转入南武中学任教,后来又在省立甲种工业学校任兼职教员。针对建党初期广东思想界混乱的情况,杨匏安积极从事著述,向青年介绍与宣传马克思主义。1922年2月,杨匏安为青年团广东支部机关刊物《青年周刊》创刊号撰写《宣言》,公开宣告:“我们最服膺马克思主义!因为他的经济学说,能把资本制度应当崩坏的纯经济的、纯机械的历程阐明。他的革命的无产阶级学说,就是指示我们实现社会主义的实际道路。”需要特别指出的是,《宣言》已注意到马克思主义必须和中国革命的实际相结合,初步提出了合乎我国国情的革命策略思想。他提出了除致力劳工运动外,尤应注重开展农村工作,“我们尤其注重的,是农民运动”。杨匏安成为党内最早提及农民问题的少数人物之一。此外,杨匏安同时号召军人要学习俄国红军,和革命者携手,共同斗争。

1922年2月,杨匏安在《青年周刊》第四至第七期发表长文《马克思主义浅说》,阐述了马克思主义的三个组成部分,为青年团的改组,以及帮助华南青年清除当时社会上流行的无政府主义、基尔特社会主义等错误思潮的影响起到了重要作用。杨匏安认为,要实现阶级斗争的胜利,必须建立广大同盟,首应注重“农民运动”。杨匏安认为工农联盟非常重要。他在强调工农联盟重要性的同时,也对国内各阶层的状况进行了全面分析,号召要与小资产阶级、民族资产阶级、学生、妇女、青年等团结起来,共同革命。杨匏安认为,“中国是一个资本主义发展最落后的国家,政权尚握在军阀官僚手里,目前革命第一步,就是打倒封建特权。为增大革命势力起见,无产阶级和资产阶级都应联合作战”。杨匏安的这些思想,为后来国共合作、建立革命统一战线等都提供了理论基础。他还指出:“唯物的历史观是本着实在一元论所生的历史自然科学的观察。”在对马克思主义唯物史观进行分析后,杨匏安以唯物史观为基础,提出资本主义私有制不能适应新的社会发展需要,得出了马克思唯物史观的一个重要论点,即“上层建筑由经济基础所决定”。

在马克思主义中国化的过程中,杨匏安可以说是较早自觉尝试将马克思主义与中国社会现状相结合的先进分子。他特别注重将马克思主义的基本原理与中国的具体国情进行结合,理论联系实际,指导中国的革命实践、实事求是地解决中国社会的具体问题。1922年10月,杨匏安在《珠江评论》发表《无产阶级与民治主义》,明确提出应通过理论联系实际的方法探讨中国革命的道路、战略和策略问题。

在1924年1月的国民党第一次全国代表大会上,杨匏安担任中央组织部秘书。在1926年1月召开的国民党第二次全国代表大会上,杨匏安被大会选为中央执行委员,还被选为国民党中央九名中常委之一。在1927年的中共五大上,杨匏安当选中央委员。1929年,杨匏安到上海党中央机关工作。1931年7月,杨匏安因叛徒出卖,在上海被捕,同年8月英勇就义,时年35岁。杨匏安牺牲后,周恩来悲恸异常,称之为“革命领袖”。杨匏安光明磊落,以生献于主义,以死殉于高节,连蒋介石也称他为“一个纯粹的马克思主义者”。

杨匏安是十月革命后华南地区传播马克思主义的第一人,他对马克思主义的宣传活动对于帮助人们清除各种错误思潮的影响,使之扎根于中国,令在黑暗中寻找光明的中国无产阶级和劳动人民掌握科学社会主义这一强大的思想武器,起到了重要作用。正如鲁迅在评价李大钊时所指出的,他的某些论点“未必精当”,但“他的遗文却将永驻,因为这是先驱者的遗产,革命史上的丰碑”。杨匏安留下的革命“遗文”成为珍贵的革命“遗产”,他开启了广东思想启蒙进程,引领了华南马克思主义的潮流,精神将永存史册。