外来药用资源“中药化”研究现状及策略

2022-08-16莫钰林杨艳君贾晓斌李志勇

莫钰林,王 龙,杨艳君,贾晓斌,李志勇,封 亮*

外来药用资源“中药化”研究现状及策略

莫钰林1,王 龙1,杨艳君1,贾晓斌1,李志勇2*,封 亮1*

1. 中国药科大学中药学院,江苏 南京 211198 2. 中国中医科学院中药研究所,北京 100700

随着“一带一路”倡议的持续推进,中外文化交流日益频繁,大量外来药用资源品种涌入国内,丰富了中药资源的同时也面临着和中药配伍应用及如何规范使用等诸多问题。因此赋予外来药物中药药性及其功效,将外来药用资源“中药化”是目前亟待解决的关键科学问题之一。对外来药用资源“中药化”的方法体系进行综述,总结历代外来药用资源中药化的认识方法,结合现代科学技术,分析外来药用资源的研究规律及策略,即“理论推导(象思维+文献研究)→原产地考证→实验研究(网络药理学+代谢组学)→明确物质基础组分结构特征→临床实践”反复探索思路,同时充分考虑外来资源毒性和生物安全问题,以促进外来药用资源研究的系统化、标准化、科学化。为新外来资源中药化提供研究思路,推动实现中药的现代化与国际化发展。

外来药用资源;中医药;中药药性;组分结构;一带一路

中医药一直以来皆以开放的姿态兼收并蓄博采众长,广泛吸纳外来药用资源,倡导吸取国外医药文化的精华,丰富中药资源的宝库。正因为中医药文化持有开放的态度,使得中药研究不断创新发展。在“一带一路”倡议背景下,中国与世界各国的传统医药资源交流日趋多元化,对外来药物的研究也日益增多,研究方法日益丰富,研究也越来越深入,但由于外来资源的物质基础是一个复杂化学体系,中医功效药性也是一个复杂理论系统,如何以中医药的观点认识和应用外来药物品种,将外来资源内化为中药资源并赋予其中药药性,成为现代中医药人亟待解决的新问题,中药化的核心问题是赋予外来药物中药药性及其功效。要解决这一问题,必须采取整合战略,涵盖新外来药用资源发现、药理研究、临床研究和产业化生产转型等多个环节,在跨学科、多元化整合研究的基础上,结合现有药性研究体系全面阐述外来药物的中药性质。目前学者们已经对新外来中药赋予了明确的内涵、外延,建立了可行的新外来中药药性研究的技术方法及中药新资源功效和功能定位的理论和方法体系,构建了明确的新外来中药研究与引入范式。

本文对外来药用资源“中药化”已有的方法体系进行综述,总结历代外来药用资源中药化的认识方法,探索外来药用资源的历史研究规律及特点,为新外来资源中药化提供研究思路,进一步加强外来药用资源的创新研究,将有利于推动中医药的创新发展,使外来药用资源的研究更加标准化和科学化。

1 古今外来药用资源“中药化”研究方法与特点

中医学理论框架的建构在一定程度上受到古代哲学思想的影响,使中医学的研究理论与哲学密不可分[1],基于古代哲学理论的发展,本文将我国古今对于外来药用资源的研究体系,以两宋、明清和新中国成立为分界线划分为4个历史阶段:①先秦至隋唐五代时期,主要基于象思维和长期实践基础内化外来资源;②宋金元时期,主要通过“法象药理”和以理论药,以类相推的思想内化外来资源;③明清至民国时期,主要基于本草记载考证外来资源的功效药性;④中华人民共和国成立以来,基于现代科技从多维度认识外来资源。

1.1 先秦至隋唐五代时期

1.1.1 基于长期的饮食应用内化外来资源 纵观我国先秦至隋唐五代时期外来药物的传入史,大部分外来资源经由丝绸之旅传入我国,外来资源的药用部位与汉族所用中药有所不同,以树脂类、果实种子类居多,其中作为食物、香料的品种占了很大的比例[2-5]。以早期从越南北部传入我国的薏苡仁[6]为例,作为一种药食两用资源,早期在我国是作为一种主食长期食用,随着古人农耕工具以及耕作环境的改善,禾谷类作物产量增加,逐步取代薏苡仁的主食地位,薏苡仁开始作为药材或者食疗食材,至汉代最早的药学专著《神农本草经》将薏苡仁列为上品,记载其味甘微寒具有利肠胃、消水肿、健脾益胃的功效,久服轻身益气[6]。

1.1.2 基于取象比类推导药性及功效 象思维是中医药理论的基本思维之一,贯穿中医药理论体系的产生、发展和完善[7]。古人将事物的共有特征或属性称之为“象”,而总结事物的共有特征或属性,概括与推演事物本质与规律的过程为“取象”,并采用取象比类的方法认识中药的功效和药性[8]。主要包括:①通过物态之象说明药物的规律之象,历代医家主要以药物的气味厚薄、习性、质地、用药部位、生长环境等特性作为取象比类的依据从而判断药物的功效药性,如引自西域的西红花色如血,推测其具有行气血、活血化瘀的功效,能行能散;葡萄质地沉重,则具有利小便下行的功效。②通过观物取象以明确功效,如引自羌胡的胡桃其果仁形似大脑,则推导其具有益智补脑的功效,再如花为植物的生殖器官,多数花类植物有活血调经之功,伸筋草似筋而能舒筋通络,杜仲多筋坚韧则能强坚筋骨等。③通过属性之象,根据五行之理,推断药物作用趋势,如五味中“酸入肝、辛入肺、苦入心、咸入肾、甘入脾”,五色中青色入肝,黑色入肾等。如肉苁蓉味甘酸咸,入肾、大肠经,具有补肾益精的功效。

1.1.3 基于口服应用疗效总结药性及功效 唐朝时期,对外交流空前繁盛,从皇室到贵族阶层、再到百姓,崇尚外来物品的风气越发盛行,外来物品的引入日益增多,并逐渐达到鼎盛,尤其以香料药物为主。如苏合香在西方各国一般不口服,多外用。由于苏合香气味可以提神醒脑,佛教认为其可以滋养精神、通神醒神,受佛教的影响进入中土后渐渐由神飨而人用,由外用到口服,由单味到复方。受封建思想的束缚,古人口服苏合香等香药寄寓长生的美好愿望。人们希望自身服用神佛飨用之物而获得神佛的生活与生命。经过长期的口服应用,历代医家根据临床实际产生的疗效逐渐总结其理气醒神、芳香开窍的确切功效[9]。

1.2 宋金元时期

1.2.1 基于“法象药理”认识药性功效 法象药理理论来源于“象思维”,在宋儒理学的影响下开始于宋朝,兴盛于金元时期,是指将药物的作用机制依据药物的外在表象如形状、颜色、质地、习性等来解释,从而加深对药物中医功效药性认识的一种理论模式[10]。以《圣济经》《医学启源》《药类法象》等为代表,《圣济经》指出“万物皆有法象”,药物也不外如是,动物类药物多根据其生活习性入药,植物类多根据形态质地入药,所有药物的作用机制皆与其法象密切相关,但从本质上来讲仍然遵循“取相比类,聚类分析的法则”。金元医家运用法象药理,将药物按四气五味、升降浮沉药性进行归类研究,极大地推动了药物“功效-药性”和疗效机制的认识[11]。如在《医学启源》中就将药物分列为“风升生”“热浮长”“湿化成”“燥降收”“寒沉藏”5大类,如黄芪、人参等药物由于其气味多样,故功效多为补脾益气、燥湿健脾。宋金元时期由于海上贸易的便利,大量的外来香药传入我国,包括荜拨、荜澄茄、肉豆蔻、白豆蔻、艾纳香、胡黄连等,贾所学在《药品化义》中,根据“法相药理”针对香药进行着重论述,将香分为5大类:香能通气、香主散、香透心气、香醒脾、香和五脏。如引自东南亚的荜拨,其香特异,味辛辣,故有下气止痛之功;小茴香取其辛香能散邪;引自越南的白豆蔻芳香能醒脾化湿等。

1.2.2 基于“以理论药,以类相推”的思想探讨药性功效 受法象药理思想的影响,逐渐衍生出基于“以理论药,以类相推”的思想探讨药物的实际功效,以理定夺药物药性、药味及毒性[12]。《本草衍义》和《绍兴本草》将以理论药的思想推至顶峰,其中《绍兴本草》根据以类相推方法根据药物生境、属性等推导药物的功效药性,全面校订前代本草对于药性的记载。这种以理论药、以类相推的思想为用药性理论来推断药物功效提供可供参考的方法,如《绍兴本草》中“安石榴”条,云:“安石榴采皮为用,惟酸实壳以醋熬之……盖取收涩之性多矣,当云温、无毒是也。其实味有甘有酸者,乃世之果品。”同时为新外来资源的五味推导提供参考,如《绍兴本草》中“锻灶灰”条,云:“锻灶灰乃锻铁灶下灰也。本经虽有主疗而不载性味、有无毒。然诸灰皆有毒,今锻灶灰当以味苦有毒为定。”

1.3 明清至民国时期

明清至民国时期主要通过考证前代本草加以应用总结来完善外来资源的功效药性。明朝时期的《本草纲目》吸收了大量的外来医药文化,将我国本草学推向一个新的高峰,书中收录外来资源200余种;清朝的《本草纲目拾遗》收录外来药物47种[13];民国时期张锡纯的《医学衷中参西录》,收录外来药45种,均对前代外来药物进行总结纠正。如现在常用的泻下药番泻叶,在清朝末年散见于医案医话,作为经验用药其具有明确的通便功效,治疗疾病具有一定的特异性,但是药性理论较少,少有文献对其进行功效、药性进行讨论;到民国时期,随着番泻叶的进一步应用,其性能理论建构才不断完善。1924年版的《实验药物学》概括其性味为“味苦而淡,性凉质滑”,并根据番泻叶“感动小肠,较蓖麻油速而且猛”提出其“入大小肠二经”。在临床应用由于其有效便捷、相对安全且易于购买、广泛种植的特点,很快完成了“中药化”的过程[14]。

又如南瓜子传入中国已有数百年的历史,虽然在《实用中药学》2016年版中有明确的药效记载[15],但纵观古代文献,其功能药性一直没有明确的记载。直到民国时期,学者通过考证本草记载,结合长期的应用史,在《现代实用中药》中讨论了其性味、功用等[16]。

1.4 中华人民共和国成立以来

中华人民共和国成立以来,我国大力引进国外先进的科学技术,不断深化外来资源中医功效药性的基础研究,在四气、五味、归经、毒性等中药药性理论各方面皆产生了许多新思路、新方法和新技术,形成了多样化的药性功效研究的方法,如黄丽萍等[17]以肝中琥珀酸脱氢酶(succinic dehydrogenase,SDH)活性为生物效应指标,研究黄芩、吴茱萸的寒热药性;邵欣欣[18]根据计算机计量分析和文献挖掘从分子结构水平诠释中药寒热药性的物质基础和作用机制;蒋俊等[19]基于“组分结构理论”提出将“组分结构”假说和“中药药性矢量”相结合,构建中药“药性结构方程”模型,阐述中药药性本质;王征等[20]通过细胞模型研究了野菊花药性属于温热,且对胃腺癌SGC-7901细胞、宫颈癌HeLa细胞无细胞毒活性等。因中药资源本身的复杂性,目前研究主要集中在寒热性质、物质基础、生物学效应等药性角度,缺乏整体性研究;使得功效药性研究缺乏统一、被广泛认可的研究模式和方法学体系,在一定程度上制约了外来药用资源的中药功效药性研究。

外来药用资源药性功效研究历史规律及特点见表1。

2 外来药用资源“中药化”的研究进展

在“一带一路”倡议下,2016年2月,我国颁布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,明确了使我国中医药文化“走出去”,外来优良药用资源“引进来”的发展战略,积极促进世界各国药用资源的合理流动与共享。针对我国而言,将用药历史悠久、资源丰富、疗效佳的外来药用资源引入,符合新时期中医药发展的需求[23]。外来药用资源的引入,可丰富我国中药品种,但外来药用引入的策略应该满足以下4个基本要求[24],即属于当地特有品种、用药历史悠久、适应症精准和疗效显著。目前,大量学者已对外来中药研究进行了探索与研究,取得了一定的进展,相信随着外来药用资源“中药化”研究体系的不断完善,势必使外来药用资源研究更加科学化、规范化,并加速这些药用资源中药化的过程[8,25-28]。

表1 外来药用资源功效、药性研究历史规律及特点

Table 1 Historical research rules and characteristics of efficacy and properties of foreign medicinal resources

时期功效、药性研究方法代表药味(部分) 先秦至隋唐五代①基于长期的饮食应用内化;②基于取象比类推导;③基于口服应用疗效总结胡桃﹑胡椒、胡麻仁、胡黄连、苏合香、安息香、乳香、没药、胡荽、薏苡仁、菌桂、胡麻、安石榴、返魂香﹑象牙﹑玳瑁等 宋金元①基于法象药理认识;②基于以理论药,以类相推思想推导蔷薇、紫草、红花、艾纳香、硫磺、茴香、荜澄茄、益智仁、牛黄、苏木、芦荟、新罗薄荷、白龙脑、益智仁、芦荟、硼砂、高丽茯苓、银屑、海松子、榛子、婆律香、金莲花、车渠、珊瑚、硼砂等 明清至民国①基于前代本草整理考证;②基于临床经验总结番木鳖、番泻叶、青果、儿茶、紫梗、乌木、苏木、阿芙蓉、燕窝、玛瑙、降香、冰片、片脑、樟脑、帕拉聘、特伽香、金鸡勒、巴旦杏等 中华人民共和国成立以来①基于古籍整理的传统经典模式研究;②基于生物效应的药性研究[17-18];③基于组分结构的药性研究[19];④基于热力学的药性研究[21];⑤基于亲缘关系的药性研究;⑥基于计算中药学的药性研究[22]等水飞蓟、阿萨伊、月见草、辣木叶、东哥阿里、金盏花、洋甘菊

2.1 外来药用资源引入形式

外来药用资源引入形式多种多样,其引入形式主要为新中药产品、进口天然药物、保健食品新原料、新食品原料和普通食品原料。如奶蓟草(水飞蓟)在国外被用于治疗肝病已约有2000年历史,而我国自近代以来,对水飞蓟进行引种和栽培,并按照中药材生产质量管理规范(good agricultural practices,GAP)[29],结合临床应用与实践,归纳分析水飞蓟中药药性,并开发了益肝灵、复方益肝灵系列中成药制剂。自《中国药典》2005年版正式将水飞蓟纳入中药类,赋予中药功效药性。目前,我国已批准多种进口天然药物制剂,包括引自德国的主要用于治疗尿频、尿急、排尿困难等良性前列腺增生初期病症的锯叶棕果实提取物软胶囊(Z20170002);从新加坡进口的外用软膏复方樟薄软膏(Z20120003)针对蚊叮虫咬、皮肤发痒、头痛鼻塞症状疗效甚佳等。进口天然药物制剂在国内的广泛应用,在一定程度上推进了新外来药用资源的引入。

此外,外来药用资源也常以普通食品原料、保健食品新原料、新食品原料的形式引入,自2005—2020年以来,已有黑果腺肋花楸、诺丽果浆(海巴戟天果肉的混浊液体)、辣木叶等多种药食两用的国外药用资源以新食品原料的形式引入中国,且库拉索芦荟凝胶于2008年正式纳入普通食品原料目录,广泛应用于保健品、食品、护肤品等领域[30],以上外来药用资源以不同方式引入我国,使其在国内的应用更加合法化与规范化,为其后续中药化研究奠定了坚实的应用基础。

2.2 外来药用资源现状分析

“一带一路”倡议为世界中医药文化交流与合作迎来了历史性的机遇,但挑战也随之而来。由于中医药文化交流、合作的便利性,大量不同种类、不同功效的外来药用资源通过不同渠道涌入国内,因此存在较多问题:①称谓多而杂,概念不清晰,如“进口药”“海外中药”“海外植物药”“国外植物药”“国外中草药”和“西草药”等多种不同的名称[31-34],反映出外来药用资源缺乏清晰的定义,定位不明确,极易影响对外来药用资源的认识。②新外来药用资源药性不明,尚无统一的方法归纳总结其中药药性、用法用量,临床无法与中药配伍应用。因此,需要总结已有的外来药用资源“中药化”研究体系,以推动外来资源的“中药化”更加合理化和规范化。

2.3 外来药用资源“中药化”及其发展前景

中医药一直以来都采用的是一种博采众长,兼容并蓄的理念对待外来资源,不断借鉴和吸纳现代科学最新研究成果。随着“一带一路”倡议和“人类命运共同体”的提出和实践,各国均高度重视传统草药的研究[35],而对我国而言,大量外来药用资源的引入,更需要积极探寻外来资源“中药化”的方法和标准。李志勇等[8]提出外来药用新资源应满足4个基本条件:药材基原清晰、临床使用安全、功能定位明确和具有中药药性特征。其中,中药药性是外来药用资源“中药化”的关键科学问题,因此笔者经过查阅相关文献并结合前人研究的基础,整理汇总外来药用资源“中药化”和中药药性研究方法体系,为进一步研究和明确外来药用资源中医功效、中药药性提供一定的参考。

3 外来药用资源“中药化”研究策略

3.1 外来药用资源“中药化”理论的科学内涵

外来药用资源“中药化”研究是指明确外来药用资源的中药性质、功效及其运用规律,是中医合理使用外来药与中药配伍应用的重要依据。外来药用资源“中药化”理论的形成必须以中医基础理论为指导,内容需要涵盖功效、四气、五味、归经、升降浮沉、毒性、用药禁忌等。外来药用资源原产地同样有其传统医学体系,不同传统医学体系中,均对药物的药性功效进行了特有的表征,但理论构成要素以及要素和功效之间的表征联系(性-效关系)上略有差异[36]。外来药用资源“中药化”理论体系是将外来药物的“效”“药”“理”和中医理论基础进行整合分析,是沟通传统中药与外来资源的桥梁[24],对于加快实现跨医学体系的新外来药用资源“中药化”起到不可替代的作用[36]。

3.2 外来药用资源“中药化”研究策略的构成原则

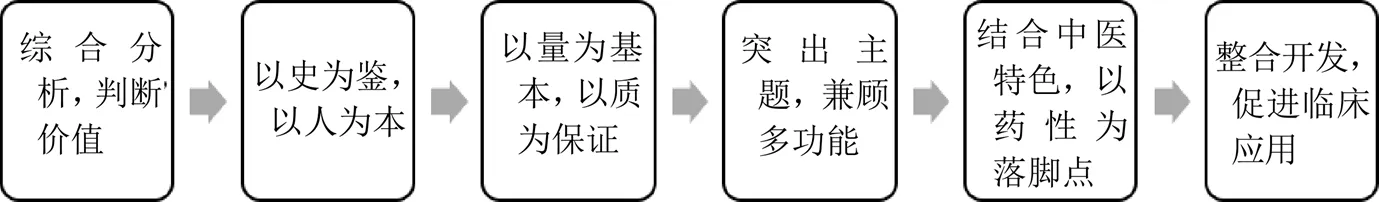

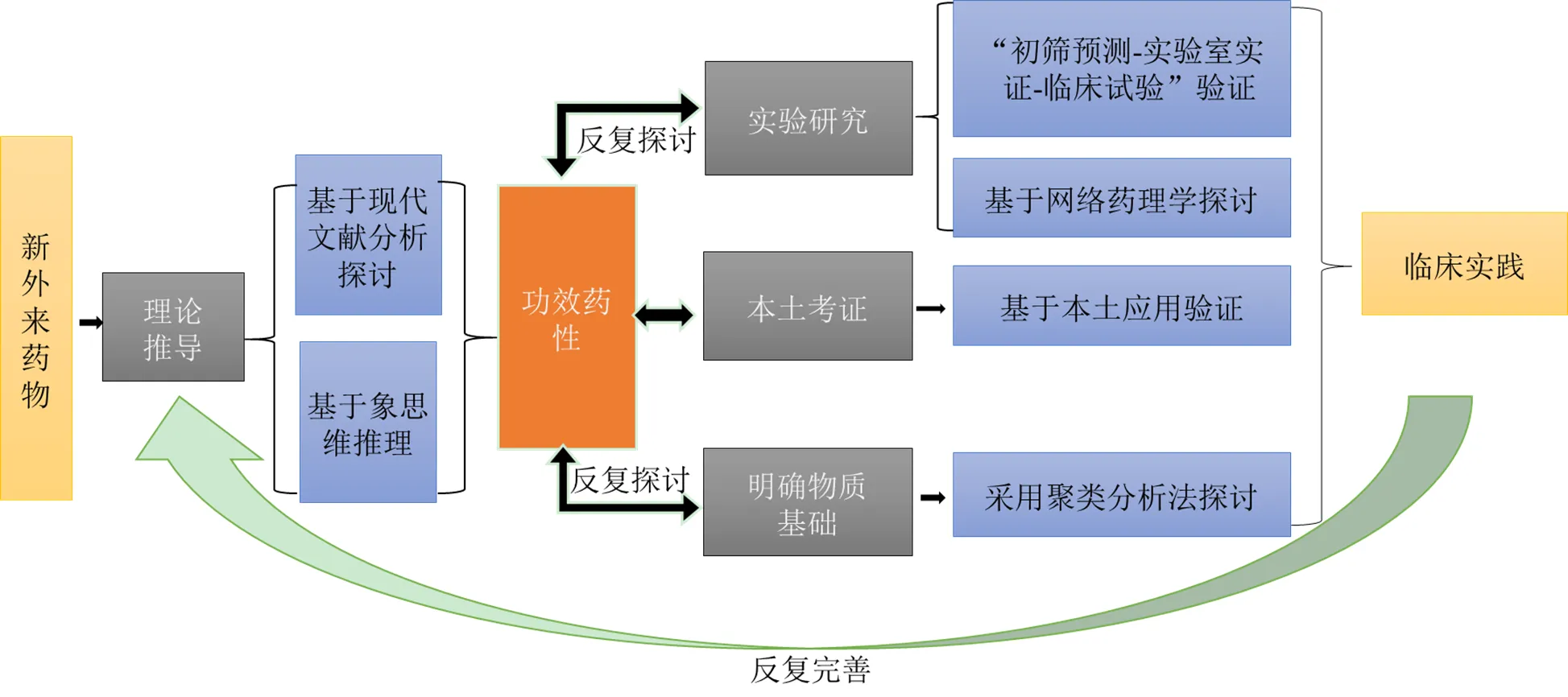

近代之前,古人对外来药用资源的研究大多是基于长期的应用实践对临床产生的药性功效加以总结,对于外来药物的引进和使用在一定程度上起到了积极的作用,但这种自然的被动研究方式存在诸多问题,其中存在认识误差和认识周期长的局限,严重制约着外来资源的引入和合理使用。随着现代科学研究的不断深入和新技术、新概念的提出,外来药用资源“中药化”研究体系开启了科学规范研究的新时代,研究策略的构成原则见图1。

3.3 外来药用资源“中药化”研究策略的核心内容

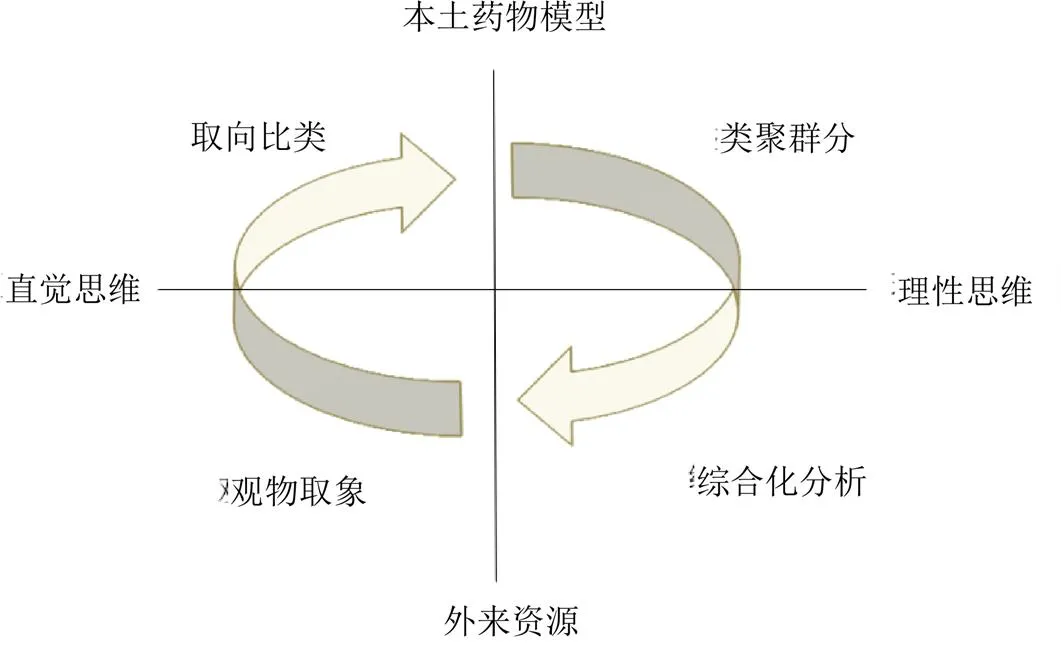

3.3.1 以中医药理论内核为基础推理“功效-药性” “象思维”是人类的基本思维,也是中医药学的重要思维方式。作为中医基础理论之一,象思维在药性的认识中得到广泛的应用。中医所谓“藏象”即藏于体内的脏腑和表现在外的体征两象之间的关联,笔者取象比类,将其推广至药性的认识,认为单味药材即为一个有机整体,药材的形态特征、气味、味道、颜色等皆为其“表象”,而药材的药理作用、临床疗效、功能主治为其“本象”。可以通过其表象推理本象,再经过现代药理和临床研究加以验证。清代名医徐灵胎提出“因形以求理,则其效可知矣”“形同而性亦近,物理盖可推矣”“知此理,则凡药皆可类推矣”[37-38]。古人在长期识药过程中摸索出了一套成熟的“象规律”,如《侣山堂类辨》所载:“皮以治皮,节以治骨,核以治丸,子能明目,藤蔓者治筋脉,肉者补血肉,各从其类也……在土之根,本乎上者亲上,本乎下者亲下;在外之枝干,在根者治本,在枝者行于四肢。此物性之自然也。”又如连翘似心而入心,荔枝核似睾丸而入肾;《本经疏证》言麻黄“故栽此物之地,冬不积雪,为其能伸阳气于至阴之中,不为盛寒所凝也。”故推断麻黄性辛、温。运用这种格物求理的方法,能在中医药理论指导下,快速地赋予新外来药用资源药性内涵,同时大大增加中药品种。但象思维(图2)与应用中药的一个思维工具,也存在某种局限性,需要与阴阳五行等理论相配合加以应用。

图1 外来药用资源“中药化”研究方法体系的构成原则

图2 象思维示意图

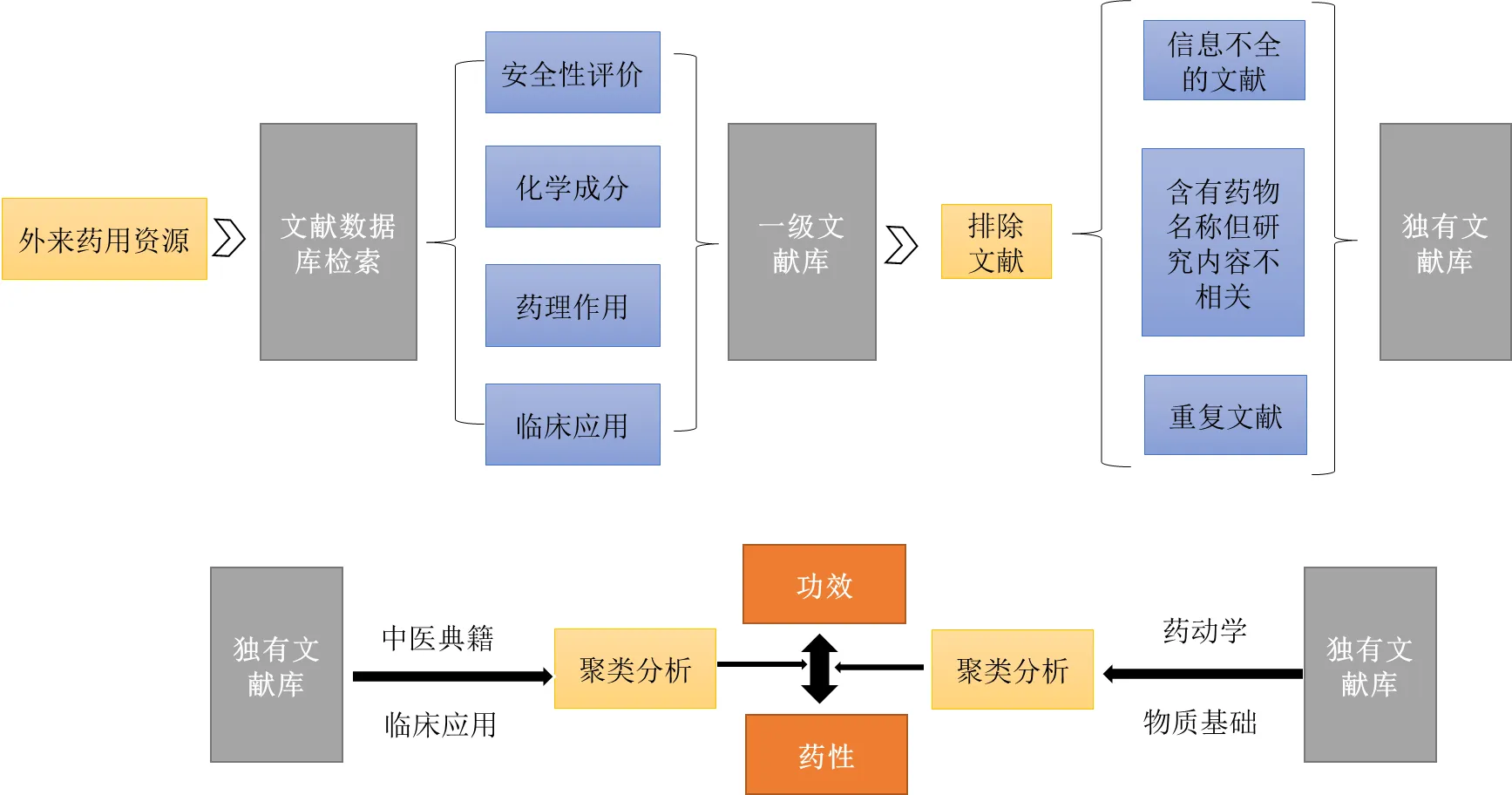

3.3.2 基于古今文献及现代研究分析探讨“功效-药性” 基于现有的文献数据库,以主题词进行检索,纳入以化学成分、药理作用、临床应用及安全性评价为主题的文献,排除虽含有药物名称但研究内容不相关、重复(以最新发表为准)、信息不全以及综述类文献。基于筛选的文献,建立药物个体独有的数据。基于数据库分析其应用历史、药理作用、活性部位及化学成分、临床使用情况等,结合大量的临床实验评估、推断药物的中医功效和应用。基于所推断的功效和临床研究,结合中医典籍的相关记载和现代药动学,探讨其归经。然后结合功效及归经,参考药物化学成分,并结合品尝之味,可推断药物的四气五味,进一步对其用法用量进行探讨,最终总结出外来药用资源“功效-药性”研究范式[39],流程如图3所示。赵艺萌等[32]通过对外来植物药朝鲜蓟L. 的国内外相关文献进行全面查阅,从传统中医药理论角度对朝鲜蓟的中药性能及其功用进行了探讨,张烁等[39]查阅外来植物药紫锥菊国内外研究文献,从中医药理论的角度探讨紫锥菊的中药性能与功用。

图3 基于文献及现代研究探讨外来药用资源的“功效-药性”的流程图

随着气候环境等的改变,中药的四气、五味在不同时期的典籍中往往有不同的记载[40],因此仅参考现有的文献数据库探讨外来药用资源的中药药性具有一定的局限性,要阐明其“功效-药性”,需要在象思维和文献探讨推断的基础上,依靠我国在中药药性、功效领域研究的前期工作基础上进行反向推导,如确定了热性,用热成像来验证[41],同时有目的的设计新的药理研究和临床试验,对基于现有资料所推断的“功效-药性”加以验证[42]。

3.3.3 基于原产地应用验证“功效-药性” 从外来资源的引入史和应用史,进入我国的外来药用资源大部分在原产地已经在医疗保健、食品调味、香料等领域有长期的应用历史,可以结合原产地的应用验证经过“象思维”和文献探讨的“功效-药性”,总结筛选出高度相关的“功效-药性”,如水飞蓟原产于印度、巴基斯坦等中亚地区及欧洲,在欧洲其用于治疗肝胆疾病已有数千年的历史[43],因此可以验证其入肝经。但受地域、经济、语言、文化等因素的影响,在进行原产地验证时面临两大问题:一方面不同的医学体系有各自的理论,在验证时需要1个桥梁来准确定位。虽然语言、文化存在差异,但人们对于药物自然的“五味”和“寒热”的感知是一致的,因此验证本土的药性与功效之间的内在关联时可将“五味”和“寒热”作为桥接的工具[8]。另一方面绝大部分传统药物仅在当地居民中通过口传、心授等方式流传使用,文献记载和网络资料有限[44]。因此要系统地整理外来药用资源在其原产地的具体用途、用法、用量,仅查阅文献是不全面的,还需要做实地调查加以完善和筛选有效信息。“一带一路”倡议的持续推进和日益发达的交通,使国内外交流非常方便,为实地调查提供了便利的物质条件。可以充分利用现有的国家政策和国外的华侨同胞,得到外来药用资源的原产地应用的一手信息,结合文献记载加以筛选。

3.3.4 基于物质基础组分结构特征及多维质量控制采用聚类分析法探讨“功效-药性” 明确中药的药效物质基础是中医药走向国际化的关键科学问题,也是将外来药物纳入中医药理论体系明确其“功效-药性”的必经之路,同时也是保障外来新药用资源质量的关键依托。外来药物同样具有成分复杂、作用途径多样、作用靶点众多的特点,但引入我国后,在中医药理论指导下作为中药使用,其药效物质基础不明确、药物质量控制难以统一,很难从微观的角度验证宏观的“功效-药性”,因此需要基于中药整体性和系统性来认识其物质基础。

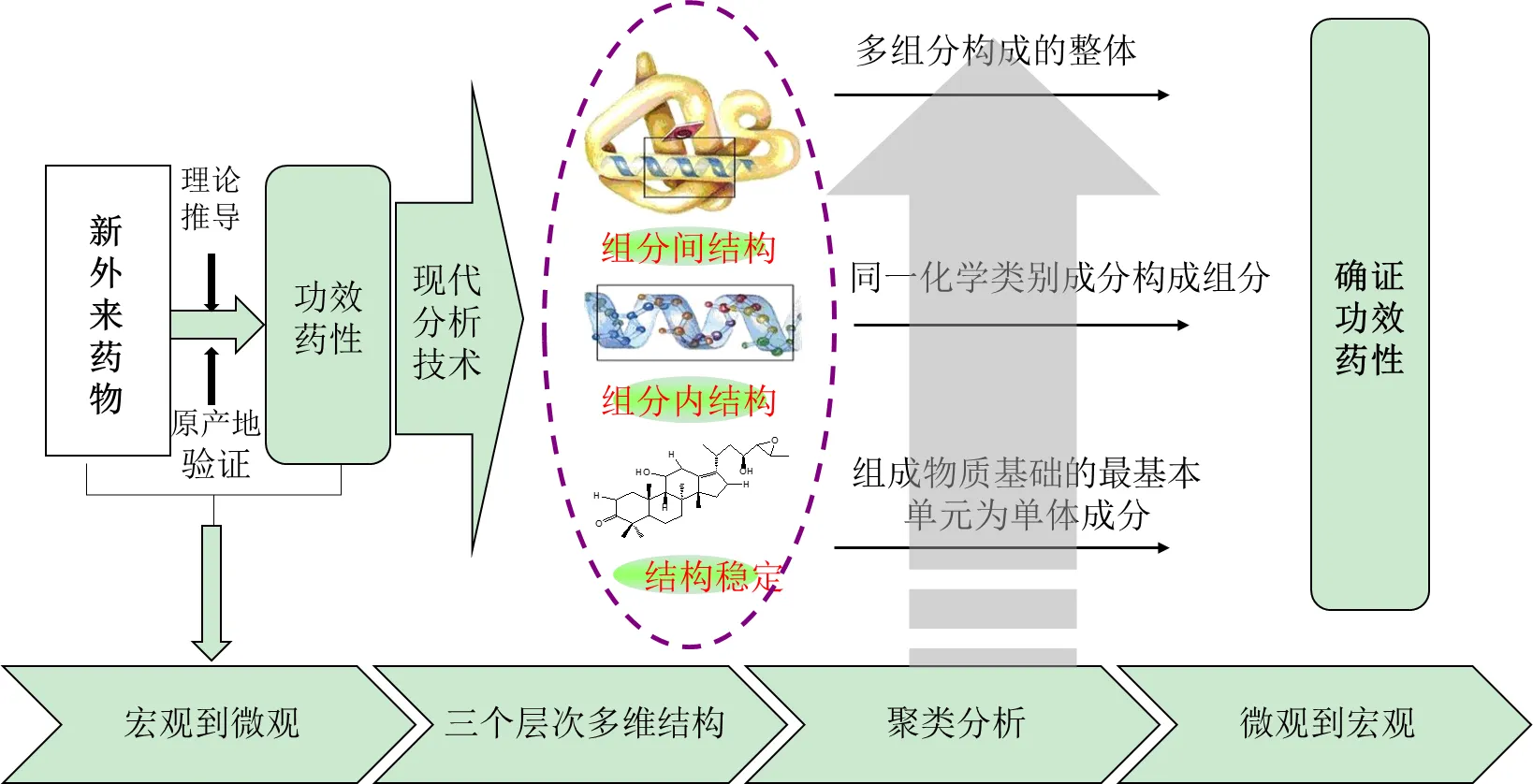

贾晓斌[45]基于中医药整体观提出了中药物质基础的“组分结构理论”,即中药的物质基础是一个有序的整体,具有“3个层次多维结构”,用于外来药物“功效-药性”分析可以引领其物质基础研究进入“整体”层次[46-47]。基于组分结构理论,结合现代先进分析仪器可以从宏观分析外来药物微观的组分结构特征,明确外来药物各组分间的量比关系以及组分内的量比关系,再将微观物质基础和组分结构的量比关系和原产地已明确物质基础的中药进行聚类分析,对比同类组分药效作用,进而引导深层次的“功效-药性”探讨,从宏观层面确证其“功效-药性”(图4)。同时,明确外来药用资源的物质基础组分结构特征可以对其进行多维质量控制,确定发挥优效并安全稳定的最优组成结构比,以最优结构比进行“功效-药性”探讨,避免因为药物质量差异所带来的疗效差异而误导结论,实现更加精确化的质量和疗效控制,建立外来药用资源中药化的有利工具与桥梁[48-49]。

基于物质基础组分结构采用聚类分析法确证外来新药用资源的“功效-药性”并不能作为最终范式,必须结合网络药理学、经典药理学、生物热力学和代谢组学等进行综合分析。如现代研究已经明确萜类、生物碱类及甾体类等化合物主要归肺经,具有镇咳、祛痰、平喘等功效,若外来新药用资源物质基础含有上述物质,则可以进一步从镇咳平喘等角度设计药理实验进行验证。

图4 基于“组分结构理论”探讨外来药用资源“功效-药性”的流程图

3.3.5 基于网络药理学探讨“功效-药性” 网络药理学是以系统生物学和多向药理学为理论基础,以整体性、系统性为研究特点,将药物作用网络与生物学网络整合在一起,系统研究复杂药物生物学效应的技术[50]。外来药用资源的中药功效-药性的分析必须基于整体观、动态观、辨证观的中医学基本理论。药物“入腹则知其性”,外来药用资源的药性是其多成分、多途径、多靶点的整体生物学效应的总和,与网络药理学所采用的系统生物学研究思路相一致,因此可以从分子网络的角度探讨外来药用资源的功效、药性。韩森等[30]提出从网络药理学角度,全面分析药物的升降浮沉、归经的生物学效应。同时研究应遵循“网络药理学预测-经典药理学、生物热力学和代谢组学分析实证- 临床试验验证”,从多角度深入研究探讨外来药用资源的“功效-药性”。姜淼等[51]提出了借助网络药理学从药物生物学效应角度构建中药寒热属性分类模型的新策略。

结合以上分析,本文对外来新药用资源“中药化”完整的方法策略进行总结归纳,首选采用象思维结合现代文献探讨推断其可能的中医“功效-药性”;其次基于推断结果结合原产地的应用加以验证,在筛选出高度相关的信息后需要进一步展开药理及临床研究,将获得的实验结果反馈到理论,从理论再探讨再认识;最后应用于临床,在临床实践中进一步完善其药性与功效。在研究过程中不断完善外来药用资源的“药性-功效”反复探索体系,即理论推导(象思维+文献研究)→原产地考证→实验研究(网络药理学+代谢组学)→明确物质基础组分结构特征→临床实践,见图5。

图5 “功效-药性”反复探索体系

3.4 外来资源安全性评价的思考

近年来,中药不良反应的报道屡见不鲜,古籍中记载无毒的药物在实际应用中也不乏出现毒性反应的报道[52],因此,对于中药安全性尤其是毒性需要格外关注。对于外来药用资源的“中药化”,更应该考虑其是否具有潜在毒性。对此可以考虑根据原产地的应用和现有文献报道对外来药用资源的潜在毒性进行评估,结合“功效-药性”反复探索体系并通过一定的药效学和毒理学实验进行潜在毒性的发现和探索。毒性评估设计应以原始应用为基础,以引入我国后的临床实际应用为导向。如辣木叶作为近年来新引入的外来资源被广泛应于食品和保健品领域,冯丁山等[53]通过大鼠的致畸性实验研究辣木叶胚胎毒性,在引入资源后进一步通过长期毒性实验、细胞毒性实验等完善其毒性研究。

3.5 新外来药用资源引入过程的生物安全问题

不同国家、不同地区在长期的发展中形成其独特的生态平衡系统,当引入新的外来动植物资源时,在适宜的条件下,可能会由于缺乏原产地天敌的抑制而出现大肆蔓延、破坏引进地的生态平衡的情况。事实证明,合理引进外来物种,会带来巨额的财富,而盲目引进外来物种,有时会破坏生态平衡,带来巨大的经济损失,严重时甚至带来灾难性的后果[54]。例如,我国曾经引种的香附,虽然其药用价值极高,但其强大的生长特性造成农田杂草灾害,对农作物的生长带来极大的影响;引进的水葫芦,由于繁殖速度过快目前在我国仍然是生物灾害等。如今随着“一带一路”倡议的持续推进,国际合作使得资源流通速度加快和生物迁移路径更加多样性,物种入侵带来的安全隐患防不胜防,在人为引入新药用资源时,应充分考虑其种质特性和生物安全,严格按照引种审查、入境引种检疫、引种实验与隔离监管等流程进行,严格遵守国家海关关于外来种质资源的相关法律法规,做到合理化和规范化。

4 结语

中华文化向来以一种开放的姿态,博采众长,从历史来看,中医药对外来药用资源本着“接、化、发”的态度,凡对人类健康有益的事物、防病治病的方法,皆可接纳为我所用,并充分消化、吸收,使之与中医药体系融为一体,发展其新的应用价值。本文通过对文献资料进行整理,分析已有的外来药用资源“功效-药性”认识方法,较为全面地归纳了外来药用资源“功效-药性”反复探索的研究策略,在充分利用现有天然药物研究成果的基础上,发挥中医药的优良传统,为外来药用资源的深入研究与开发提供更广阔的思路及科学依据,同时响应国家“一带一路”发展规划,促进中医药的发展,不断推动中医药的“走出去”,为中医药的国际化发展奠定基础。

本文虽然对外来药用资源“中药化”研究方法进行了系统、全方面、多维度的归纳总结,对新外来药用资源的引入及其“功效-药性”的研究提供了一定的参考,但在实际认识外来药用资源“功效-药性”过程中尚存在较多问题,如外来药用资源安全性问题、外来药用资源首次入方剂后药物之间配伍疗效评价问题、外来药用资源入方剂后其潜在毒性如何把控和评价等,这些仍然需要学者对现有的方法体系进行更加深入研究和完善。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 吴水盛, 张丽霞. 古代哲学思想对中医学建构和发展的影响 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2005, 11(8): 630-632.

[2] 吴孟华, 赵中振, 曹晖. 唐宋外来药物的输入与中药化 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(21): 4076-4082.

[3] 金素安, 郭忻. 外来药物传入史略: 先秦至隋唐五代时期 [J]. 中医药文化, 2011, 6(1): 25-29.

[4] 金素安, 郭忻. 外来药物传入史略: 宋金元至明清时期 [J]. 中医药文化, 2011, 6(2): 23-27.

[5] 贾敏如, 王甜甜, 卢晓琳, 等. 我国使用进口传统药物(药材)的历史(春秋至明清)和品种概况 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(9): 1659-1667.

[6] 马明慧, 刘秀峰, 余伯阳. 薏苡仁的本草考证[J]. 中国民族民间医药, 2021, 30(19): 32-37.

[7] 唐仕欢, 黄璐明, 杨洪军, 等. 论象思维对中药药性形成的影响 [J]. 中医杂志, 2009, 50(6): 485-487.

[8] 李志勇, 王均琪, 黎彩凤, 等. 中药新资源的功效与功能定位研究策略 [J]. 中国中药杂志, 2021, 46(14): 3455-3464.

[9] 袁开惠, 王兴伊. 苏合香考 [J]. 中医药文化, 2017, 12(2): 37-43.

[10] 于虹. 论中药的法象药理 [J]. 中华中医药杂志, 2005, 20(11): 648-649.

[11] 刘珊, 王永春, 滕佳林. 法象药理与中药自然属性的相关性研究 [J]. 中国中西医结合杂志, 2016, 36(3): 370-372.

[12] 兰台. 《本草衍义》中的药性理论 [J]. 中华医史杂志, 2010, 40(3): 164.

[13] 肖雄. 外来药物在明清中国的记述与使用: 以《本草纲目拾遗》为中心 [J]. 医疗社会史研究, 2020, 5(1): 53-63.

[14] 靳宇智, 于越, 付璐, 等. 番泻叶在我国用药史初探: 兼谈近代“外来药本土化”现象 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(12): 2371-2375.

[15] 龙凤来, 赵珍东. 实用中药学 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2016: 265-268.

[16] 叶橘泉. 现代实用中药[M]. 上海: 上海科技出版社, 1956: 209-210.

[17] 黄丽萍, 朱明峰, 余日跃, 等. 基于生物效应的中药寒热药性判别模式研究 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39(17): 3353-3358.

[18] 邵欣欣. 基于文献与化学生物信息的中药“性-构”关系研究 [D]. 济南: 山东中医药大学, 2020.

[19] 蒋俊, 贾晓斌, 陈斌, 等. 基于组分结构假说构建中药药性矢量结构方程 [J]. 中草药, 2012, 43(3): 422-427.

[20] 王征, 张宁, 成程, 等. 采用两种细胞模型评价野菊花的寒热属性 [J]. 中草药, 2012, 43(8): 1586-1589.

[21] 王玥, 郑丰杰, 李宇航. 从热力学角度研究中药寒热量化的回顾与思考 [J]. 环球中医药, 2019, 12(11): 1765-1769.

[22] 龙伟. “计算中药学”在中药药性及复方研究中的应用 [D]. 北京: 北京协和医学院, 2011.

[23] 邢军. 海外扩充中药资源的设想 [J]. 中国现代中药, 2016, 18(6): 801-804.

[24] 李志勇, 杨洪军, 唐仕欢, 等. 外来药用资源的中药药性研究策略 [J]. 中国中药杂志, 2019, 44(14): 2972-2979.

[25] 王林元, 王淳, 赵丹萍, 等. 新外来中药现代研究范式的构建及应用 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(5): 967-977.

[26] 张建军, 费文婷, 王淳, 等. 外来中药的内涵与外延 [J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(1): 59-62.

[27] 张建军, 王淳, 费文婷, 等. 外来药物“中药化”的研究思路与策略 [J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(4): 1425-1430.

[28] 王子晨. 外来新资源阿萨伊、玛咖中药寒热药性探析及实验研究 [D]. 北京: 北京中医药大学, 2018.

[29] 翟硕, 李娜, 陈蓓宁, 等. 水飞蓟在治疗慢性肝炎中的研究进展 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2019, 24(5): 573-579.

[30] 韩森, 吕爱平, 李健, 等. 网络药理学在中药药性理论研究中的应用概述 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2019, 25(1): 127-130.

[31] 朱德伟, 宋欣阳, 沈云辉. 海外中药发展现状及产业链控制思考 [J]. 中国医药导报, 2020, 17(29): 189-192, 196.

[32] 赵艺萌, 王禅缔, 张睿, 等. 外来植物药朝鲜蓟文献研究及其“中药化”理论探讨 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(14): 3481-3488.

[33] 费文婷. 外来中药玛咖甘温健脾药性及其物质基础和作用机制研究 [D]. 北京: 北京中医药大学, 2019.

[34] 王介明, 李宏建, 王群红. 国外草药产品存在的主要问题及立法现状 [J]. 国外医学: 中医中药分册, 2005, 27(2): 71-74.

[35] 肖培根, 刘勇, 肖伟. 西方草药概况及我国开发对策 [J]. 中国药学杂志, 2001, 36(8): 505-507.

[36] 李志勇, 杨永强, 李林森, 等. 民族药药性理论的规范化探讨 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(12): 2356-2361.

[37] 梁永林, 汪雪义, 李亚珍, 等. 论象思维对中药作用认识的影响 [J]. 中医研究, 2013, 26(5): 3-5.

[38] 梁永林, 赵鲲鹏, 刘稼, 等. 中药药象探究[J]. 中医药学报, 2008, 36(5): 78-79.

[39] 张烁, 张建军, 赵艺萌, 等. 外来植物药紫锥菊文献研究及其“中药化”理论探讨 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(5): 978-983.

[40] 王卫明, 刘亮, 徐红, 等. 中药药理学的内涵与本质特征探讨 [J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(3): 1072-1075.

[41] Nguanchoo V, Wangpakapattanawong P, Balslev H,. Exotic plants used by the Hmong in Thailand [J].(), 2019, 8(11): E500.

[42] 张建军, 王淳, 费文婷, 等. 外来药物“中药化”的研究思路与策略 [J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(4): 1425-1430.

[43] 刘岩, 刘志洋, 郑毅男. 水飞蓟的研究进展 [J]. 人参研究, 2016, 28(2): 55-58.

[44] 张小波, 吕冬梅, 黄璐琦, 等. 基于“一带一路”的外来中药资源开发探讨 [J]. 中国中药杂志, 2018, 43(7): 1501-1506.

[45] 贾晓斌. 基于整体观中药物质基础认识与创新中药研发 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2017, 19(9): 1430-1434.

[46] 杨立诚, 夏昀卿, 张萌, 等. 牡丹皮道地性物质基础组分结构特征及多维结构质量控制实践与发展 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(14): 3340-3350.

[47] 贾晓斌, 封亮, 陈彦, 等. 夏枯草肺癌化学预防物质基础研究思路与方法 [J]. 中草药, 2009, 40(2): 316-318.

[48] 杨楠, 封亮, 贾晓斌. 组分结构理论指导下创新中药制剂的拓展与外延 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(1): 144-149.

[49] 顾俊菲, 封亮, 张明华, 等. 中药产品“多维结构过程动态质量控制技术体系”构建与应用(I) [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(21): 3613-3617.

[50] 解静, 高杉, 李琳, 等. 网络药理学在中药领域中的研究进展与应用策略 [J]. 中草药, 2019, 50(10): 2257-2265.

[51] 姜淼, 吕爱平. 基于药物生物效应的中药寒热属性分类研究策略 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39(11): 2149-2152.

[52] 彭莉, 张林, 李品, 等. 潜在毒性中药探讨 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(2): 227-234.

[53] 冯丁山, 黄业宇, 张晓昕, 等. 辣木叶对大鼠的致畸性研究 [J]. 毒理学杂志, 2020, 34(5): 426-427.

[54] 唐杰伟, 俞建飞. 品种资源引进风险安全管理框架 [J]. 农业科技管理, 2012, 31(5): 20-22.

Research status and strategy on introducing foreign medicinal resources to traditional Chinese medicine

MO Yu-lin1, WANG Long1, YANG Yan-jun1, JIA Xiao-bin1, LI Zhi-yong2, FENG Liang1

1. School of Traditional Chinese Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China 2. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China

With the continuous promotion of the “Belt and Road” initiative, sino-foreign cultural exchanges have become increasingly frequent, and a large number of foreign medicinal resources have flooded into China, enriching the resources of traditional Chinese medicine (TCM), but also facing many problems such as compatibility with TCM and how to standardize its use. Therefore, it is one of the key scientific problems that need to be solved urgently to endue foreign medicines with properties and effects of TCM and to introduce the foreign medicine to TCM. In this paper, the existing methods system of “introducing the foreign medicinal resources to TCM” were reviewed, the understanding methods of introducing foreign medicinal resources to TCM in past dynasties were summarized, and the research rules and strategies of foreign medicinal resources were analyzed in combination with modern techniques, that is, “theoretical derivation (Xiang thinking + literature research) → local textual research → experimental research (network pharmacology + metabolomics) → definite structural characteristics of material base components → clinical practice”. Meanwhile, toxicity and biosafety problems of foreign resources are fully considered, so as to promote the systematization, standardization and scientization of foreign medicinal resources research. It provides a research idea for introducing new foreign medicinal resources to TCM and promotes the modernization and international development of TCM.

foreign medicinal resources; traditional Chinese medicine; medicine properties; constituent structure; Belt and Road

R282

A

0253 - 2670(2022)16 - 5245 - 10

10.7501/j.issn.0253-2670.2022.16.034

2022-05-11

国家重点研发计划中药现代化专项(2018YFC1706900);中国药科大学双一流创新团队(CPU2018GY11);天然药物活性组分与药效国家重点实验室资助项目(SKLNMZZ202025);江苏省科技成果转化专项资金(BA2020077)

莫钰林(1998—),男,硕士研究生在读,研究方向为中药新剂型与新技术研究。E-mail: 1208742174@qq.com

封 亮(1981—),男,博士,副教授,博士研究生导师,研究方向为中药制剂基础及应用研究。E-mail: wenmoxiushi@163.com

李志勇(1978—),男,博士,副研究员,硕士研究生导师,研究方向为中药新资源研究与开发。E-mail: lizhiyong@muc.edu.cn

[责任编辑 潘明佳]