闵桂荣:卫星热控技术开创者

2022-08-16幻棠

文/幻棠

▲ 闵桂荣院士(1933.6-2021.4)

让人造卫星顺利上天,又能稳稳地、乖乖地待在那儿服务人类,可不是件容易的事情。太空环境恶劣,卫星可能因为各种原因而失控,其中温度差异就是极易导致卫星运行失败的原因之一。

法国第一颗卫星上天时,曾因电源结冰而停止工作;而日本第一颗卫星上天时,曾因太热发“高烧”达到了60 摄氏度,所以只转了6 圈便宣告罢工。苏联的第一颗卫星上天后,尽管其温度正常,可为了让它舒舒服服待在太空中,卫星电源和风扇调温系统设计上的花销不菲。所以说,卫星的温控技术对于卫星研制来说非常关键。卫星温控技术掌握得好,既省钱,又能延长卫星运行寿命。

闵桂荣,我国著名的飞行器热控技术专家,是我国卫星在太空中“知冷知热”的护航者。1963 年,闵桂荣从苏联科学院动力研究所毕业,1965年进入到卫星研制领域,开启了他一生为之奋斗的事业。

由于之前没有接触过人造卫星,甚至连卫星长什么样都不知道,刚开始得知要转行去研究人造卫星的热控技术时,闵桂荣心里有点儿打鼓。不过,虽然明知前路艰险,但他却没有推脱,而是毅然咬牙接下了这个极富有挑战性的、艰巨的任务。

▲ 1963 年,闵桂荣在莫斯科动力研究所博士学位论文答辩中

空间技术研究院成立初期,困难是多方面的。面对全新领域,大家什么都要从基础学起,需要大量学习材料,但研究资料却少得可怜;需要做各种空间模拟实验,但却缺少大型计算机和必需的实验设备。比如太阳模拟器,对于在地面模拟宇宙空间环境进行热平衡实验是不可或缺的,本来大家想从国外买来,借鉴学习一下,为此闵桂荣还特意去了趟法国,可是法国就是不肯卖给我们。

然而,闵桂荣没有被难倒。结合当时国内情况,再经过深入细致的研究分析,闵桂荣提出了轨道热流积分平均的方法,带领研究人员运用红外加热的理论,花了两年左右的时间,成功研制出了我国第一台红外加热笼以及一套崭新的红外加热和测量系统,并运用这些设备成功对我国第一颗人造卫星进行了地面模拟实验。

1970 年4 月24 日,我国第一颗人造卫星东方红一号成功发射升空,卫星的温度一直被控制在正常的范围内,一曲《东方红》向全世界宣告了卫星研制的全面成功。

1983 年,闵桂荣成为卫星总设计师,负责我国各种人造卫星研制的全面领导工作。1985 年,中国空间技术研究院成为试点单位,公开投票选举院长。技术过硬、深受大家爱戴的闵桂荣当选,自此从技术岗走上了管理岗。

闵桂荣连续当了6 年院长。在这6 年中,闵桂荣做了很多事情,而最令他自豪的是带领大家成功研制发射了12 颗卫星。这12 颗卫星中,有为国家通信、广播、教育、水利、电力应用做出贡献的通信卫星,有为矿业、城市规划、资源、农林等领域提供服务的国土资源卫星,有拍摄高精度照片、使摄影测绘技术达到国际领先水平的测绘卫星,还有能进行空间微重力搭载科学实验的返回式卫星……

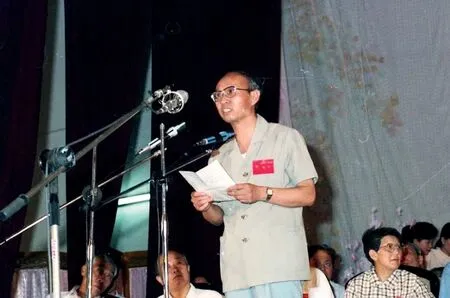

▲ 1992 年东南大学90 周年校庆之际,闵桂荣作为杰出校友代表之一,在校庆大会上以《母校的创业精神要代代相传》为题发表讲话

▲ 中国人造卫星开拓者之一闵桂荣院士

1992 年,闵桂荣当选为国际宇航科学院院士;1994 年,又当选为首批中国工程院院士。

1993年,闵桂荣被委任为国家“863计划”航天领域专家委员会首席科学家,领导和组织了中国未来航天高技术的预先研究工作。进入21 世纪,已70多岁的闵桂荣又将心血倾注在航天教育上,兼任5 所重点大学的教授,为培养新一代航天人殚精竭虑……

闵桂荣见证了我国卫星事业发展的全过程,与卫星相伴一生,也将一生的心血献给了卫星。2021 年4 月,闵桂荣永远离开了我们,但他的精神如天上的星光一样,永远闪烁着指引后辈努力前行。