“韦伯”首批图像,洞悉哪些宇宙密码

2022-08-16杜骏豪

文/杜骏豪

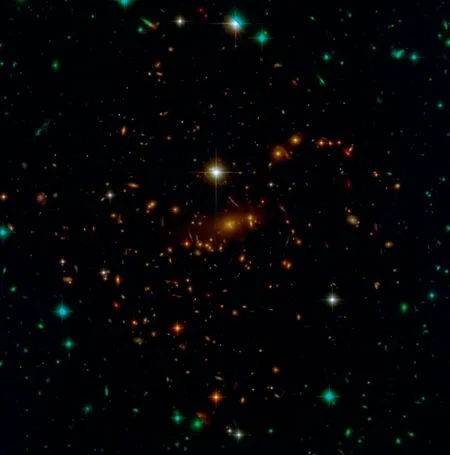

▲ “韦伯”拍摄的SMACS 0723 星系团深空场图像

▲“韦伯”由阿里安5 号运载火箭发射升空画面

在经过长达半年多的在轨调试后,美国宇航局终于在2022 年7 月12 日公布了詹姆斯·韦伯空间望远镜试运行阶段拍摄的首批全彩色图像与科学数据。寥寥数张照片以其前无古人的细节震惊了全世界,韦伯望远镜毫无保留地展示出它傲人的能力。

不同于哈勃望远镜专注于拍摄可见光波段,“韦伯”的观测范围在红外波段,是人类肉眼不可见的。因此“韦伯”拍摄图像的颜色都是由科学家“手工上色”得到的:针对不同红外波长向可见光波长进行的映射,用人类可以看到的颜色来描述并不可见的红外色彩,这被称作“伪色成像图”。合适的颜色映射能给予人们更震撼的视觉感受,也能为研究它们的科学家提供更加丰富多彩的科研信息。

韦伯望远镜为何选取这些天体作为首批观测的目标?它们又带给我们哪些见所未见的全新视野?本文将带你一探究竟。

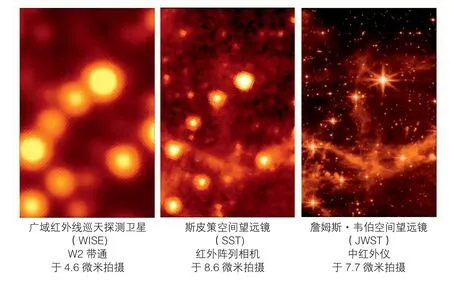

▲ 韦伯望远镜测试图像与前几代空间红外望远镜对比

遂古洪荒——韦伯深空场

最先公布的是“韦伯”拍摄的首张深空场图像,拍摄目标是位于飞鱼座的SMACS 0723 星系团天区,由“韦伯”的近红外相机(NIRCam)拍摄。这张图并非是均一混杂的光斑,而是一幅穿越遂古时空的宇宙密码。

“韦伯”对准这一暗淡天区进行了12.5 小时的曝光,收集到极其微弱的光线,这其中就包括上百亿光年外极其深邃宇宙的光芒,因此称作“深空场”。韦伯望远镜的设计指标之一便是能看到宇宙中最久远的事件和最遥远的物体,包括宇宙诞生最初五亿年的“第一缕曙光”。

首先你会看到最耀眼的一枚六芒星,仔细观察还会发现其他相对较小的六芒星。实际上每枚六芒星都是银河系内距离我们相对较近的恒星,构成了这张照片的前景,不是观测的主要目标。这些分立恒星的芒角是由一种叫做衍射的光学现象造成的,由于韦伯望远镜的主镜都是六边形,主镜的对称性决定了光线与望远镜发生衍射后也会带有相同六边形对称性的芒角。只有银河系内距离我们相对较近的恒星才会产生明显的芒角,这有助于科学家分辨光斑归属于银河系内还是银河系外。

排除掉这些六芒星,大部分黄白色椭球光斑便属于银河系外更加遥远且巨大的SMACS 0723 星系团了,它距离我们约46 亿光年,由成千上百个星系构成,其中不乏与我们银河系同尺度的巨大星系,每个星系都由上千万颗恒星组成。相比整个可观测宇宙半径的465 亿光年,46 亿光年的距离并不太过遥远,因此它们的颜色以相对正常的黄白色表示。但,这也并非这张图像的重点。

在SMACS 0723 星系团身后更加遥远的天体是本图像最动人心弦的元素。在图中,你可以观察到一些带有橙红色光芒的椭圆斑点。每枚橙红色光斑都是宇宙最早期的星系,它们形成时宇宙年龄只有10 亿年左右。之所以科学家赋予其橙红色,是因为距离地球更远的星系发出的光要穿越更长的距离才能到达地球,波长会向低频方向移动发生“红移”现象。

▲ 发射直播画面,这是韦伯望远镜留给人类最后的影像

▲ “哈勃”拍摄的SMACS 0723 星系团深空场图像,曝光时间约10 天

仔细观察,我们还可以发现一些扭曲的橙红色圆盘,它们被称作“爱因斯坦环”,是广义相对论的直接证据之一。这些遥远星系发出的光在经过SMACS 0723 星系团时,由于SMACS 0723 星系团巨大的质量导致时空扭曲,沿直线传播的光在穿越扭曲的时空后也被扭曲了,犹如宇宙中存在一面巨大的凸透镜,这便是大名鼎鼎的“引力透镜”效应。

科学家还通过“韦伯”的近红外光谱仪(NIRSpec)拍摄了其中48 个星系的特征光谱,通过光谱中氢元素、氧元素等特征谱线的波长数值可以直接确定红移的程度,进而确定每个星系与我们的距离、诞生的时间。宇宙大爆炸发生于137 亿年前,其中最久远的星系诞生于宇宙大爆炸仅7 亿年后。值得一提的是,部分星系的光谱几乎完全一致,这证明它们实际上是同一个星系的双重像,是引力透镜效应的另一直观体现。

▲ 一枚明显的爱因斯坦环

▲ 引力透镜效应下,同一个遥远星系藕断丝连的双重像

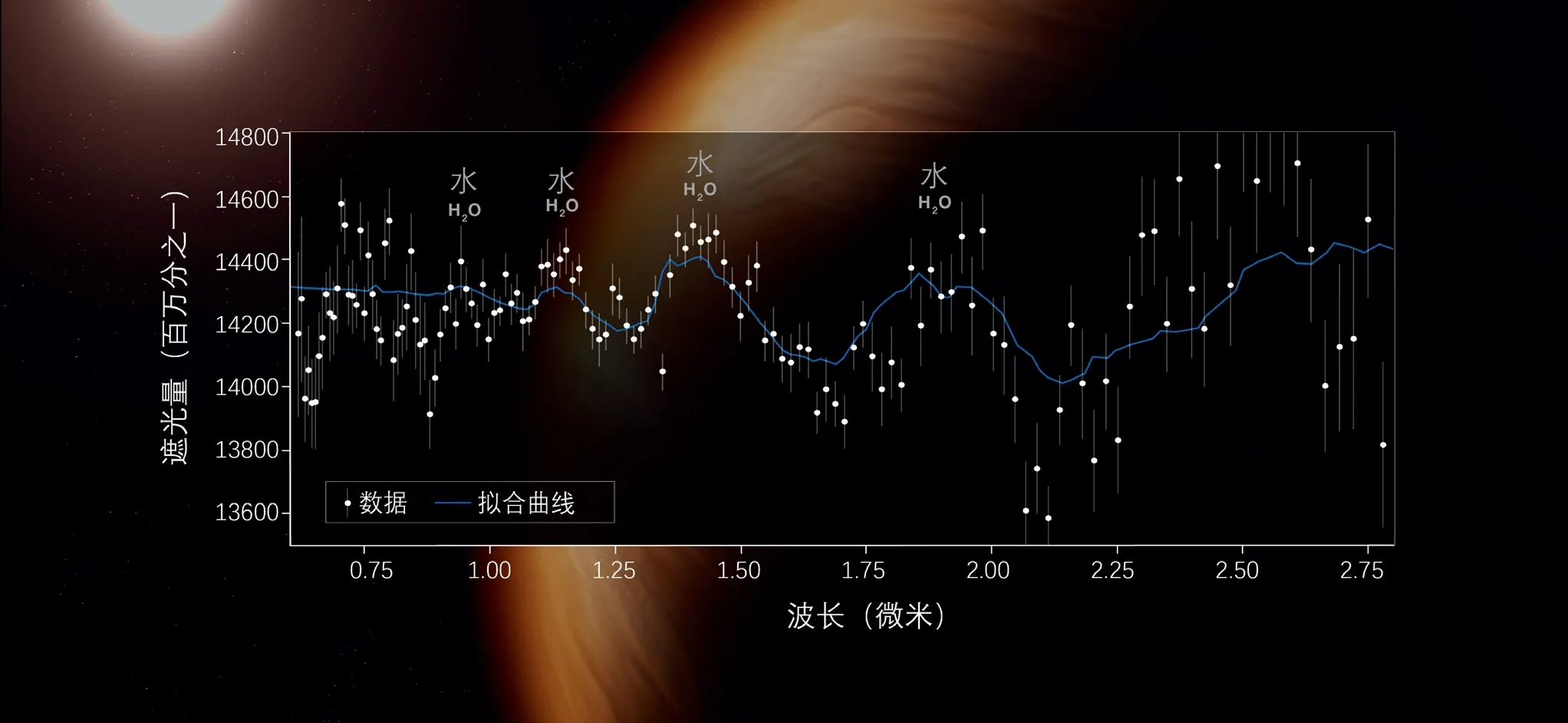

水的指纹——系外行星光谱

自1992 年天文学家确认存在第一颗系外行星开始,人类就在不断寻找宇宙中的另一个地球。人类通过火星车等探测器对太阳系内行星进行研究尚有难度,系外行星过于遥远,对系外行星进行光学成像都是近乎不可能完成的任务。韦伯望远镜配备有日冕仪,虽不能获得系外行星的清晰图像,但依然可以通过分析系外行星微弱的光谱,对系外行星的大气成分进行研究,这是目前人类研究系外行星最有力的工具。如果系外行星大气化学成分与地球相匹配,那里也许具有生命生存的必要条件。

▲ “韦伯”拍摄的四个星系的光谱,更遥远的星系显示出更明显的红移现象

作为银河系中5000 多颗已确认存在的系外行星之一,凤凰座WASP-96b 有幸成为“韦伯”首批观测的系外行星,这是“韦伯”公布的首批观测成果中唯一没有实体图像的目标,但它带给我们的信息已经足够丰富——在这颗距离地球1120 光年的行星大气中,天文学家确认了水的存在。

WASP-96b 围绕母恒星WASP-96 旋转,是一颗类似木星的气态巨行星,质量只有木星的一半,半径却是木星的1.2 倍。这是由于WASP-96b距离其母恒星十分近,只有地球与太阳间距的4.5%,其表面温度高达725摄氏度,气体受热膨胀剧烈。同时,观测数据的波动情况也一定程度反映出它的大气中还存在云层甚至雾霾。

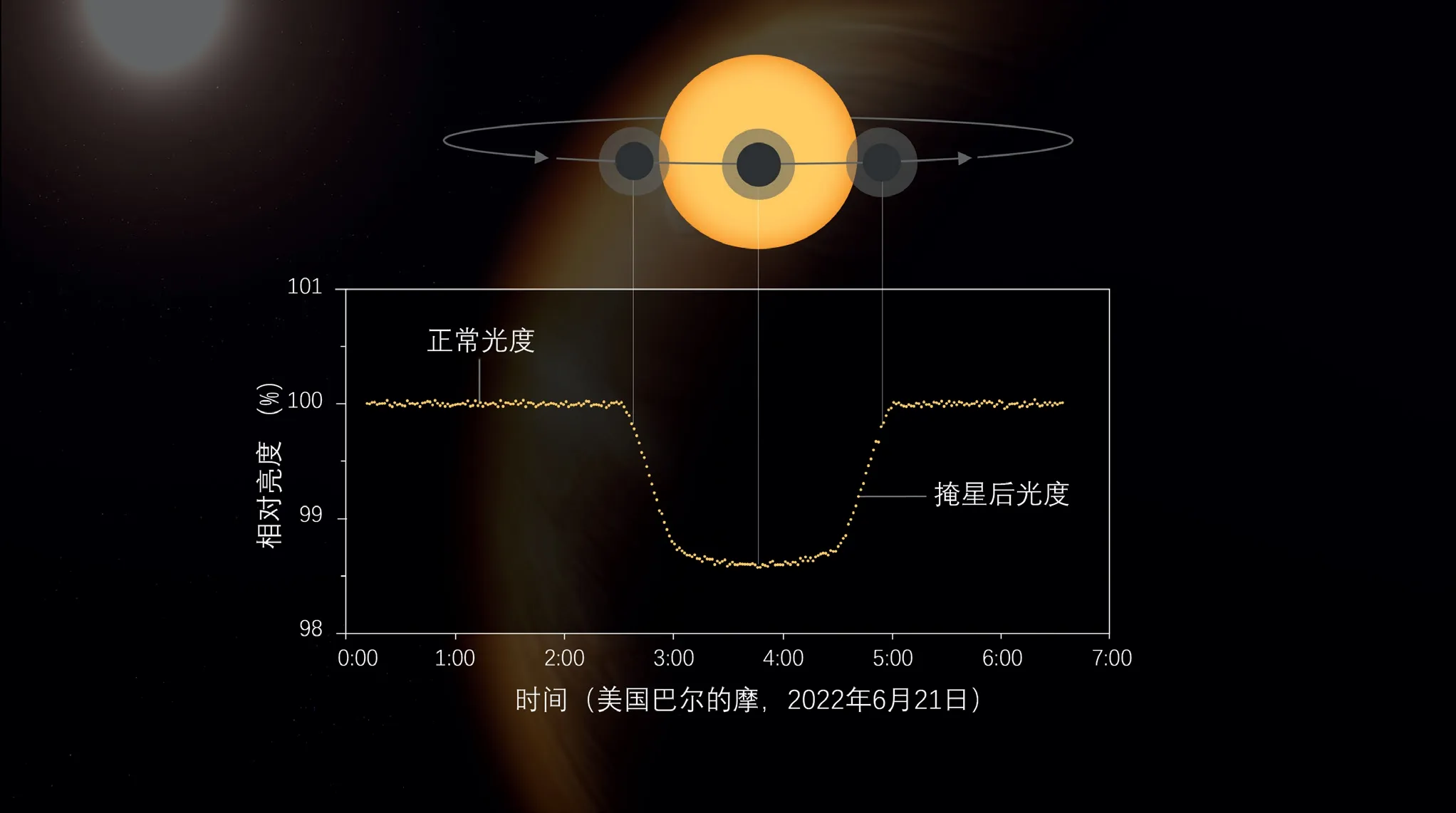

在1120 光年外是如何得到以上信息的呢?WASP-96b 的公转轨道平面与地球接近共面,因此它能够恰巧遮挡母恒星的光芒,在遮挡期间母恒星的亮度会周期性地降低1.5%,科学家就是通过这样的“掩星法”发现的WASP-96b。“韦伯”每84 秒对其母恒星进行光度测量,并持续6 小时23 分钟之久,得到了掩星期间母恒星的光变曲线,便可以计算得出这颗行星的半径、公转周期、公转半径与质量。

▲ 系外行星WASP-96b 透射光谱,显示出特征的水分子谱线

▲ “掩星法”光变曲线

另一方面,通过对比母恒星正常时的光谱与掩星期间的光谱,可以得到不同波长的光被WASP-96b 大气层吸收的比例,这样便可以绘制出我们所看到的WASP-96b 透射光谱。不同的分子有不同的特征光谱,吸收特定波长的光,犹如分子的指纹一般独一无二。WASP-96b 的光谱图就展现出十分明显的水分子谱带。

虽然拥有水,但这颗行星距离母星过近,不可能孕育生命。WASP-96b 只是“韦伯”在生涯伊始小试牛刀的对象,让我们期待“韦伯”能够在茫茫星海中找到全然适宜人类生存的地球2.0 吧。

▲ “韦伯”拍摄的斯蒂芬五重奏星系近红外相机(NIRCam)与中红外仪(MIRI)合成图像

▲ “韦伯”中红外仪(MIRI)拍摄的斯蒂芬五重奏星系

宇宙芭蕾——斯蒂芬五重奏星系

飞马座的斯蒂芬五重奏星系正如其名,有五个星系共处同一天区内。事实上,最左侧的NGC 7320 星系是独立的,距离我们4000 万光年;其余四个星系则距离更远,距离我们约2.9 亿光年。后四者之间有明显引力相互作用,共同舞蹈出绚丽的宇宙潮汐。

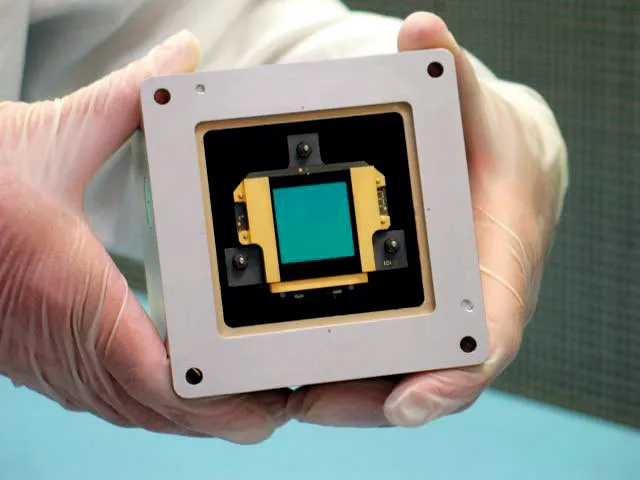

▲ 近红外相机(NIRCam)

中红外仪(MIRI)的核心感光元件

斯蒂芬五重奏星系在1877 年由法国天文学家E·斯蒂芬发现,是有史以来发现的第一个致密星系群。“韦伯”使用近红外相机(NIRCam)与中红外仪(MIRI)对其分别成像,是“韦伯”迄今为止拍摄的最大图像,由近1000 张单独图像拼合而成,整图超过1.5 亿像素。我们可以非常直观地看到在引力作用下,星系的结构土崩瓦解,星系内气体与尘埃如天女散花般五彩纷呈,数以百万计的恒星在这激烈的交响曲中万象新生。在MIRI 图像中,红色代表布满尘埃的恒星形成区域,蓝色表示相对独立的恒星以及含有碳氢分子的宇宙尘埃,绿色与黄色则代表距离更加遥远的星系,它们也含有碳氢分子。

斯蒂芬五重奏星系之内的四个星系有朝一日终会合为一体,为天文学家研究星系间的相互作用与星系的合并过程提供了重要参考。天文学家预测在40 亿年后,我们的银河系与距离最近的仙女座星系也会发生类似的碰撞与合并过程。

另一方面,斯蒂芬五重奏星系还能帮助科学家了解星系中心超大质量黑洞对整个星系演化过程的影响。在大型星系的中心一般都存在一个超大质量黑洞,周围环绕着活动星系核(AGN)。比如银河系中心的人马座A*黑洞,其质量大约是太阳的370 万倍,而这一个黑洞的存在足以影响整个星系内其余恒星的演化过程。本次观测,“韦伯”也同时获取了斯蒂芬五重奏星系内活动星系核的气体红外窄波图像,能够直接反应出星系中心黑洞活动产生的辐射、物质流与星系内气体、尘埃的相互作用。

▲ “韦伯”近红外相机(NIRCam)拍摄的南环星云

总而言之,在你惊叹于斯蒂芬五重奏星系这场绚烂的宇宙芭蕾时,天文学家同时能在其中解读我们星系的过去与未来。

凋零之美——南环星云

有些恒星会在死亡之后才将最美丽的一面展现给世人,南环星云便是如此。南环星云又名八裂星云,是位于船帆座的行星状星云,距离我们约2000 光年,编号NGC 3132。

行星状星云是一类外形呈圆环或圆盘状的星云,在望远镜中观察就像天王星或海王星一样具有清晰边缘的视面。它们多起源于中低质量恒星的生命末期,首先恒星核心的氢燃料燃烧殆尽,迅速膨胀为一颗红巨星,在一瞬间迅速坍缩,核心成为一颗密度极高的白矮星,而外层的物质则以极高的速度向外扩散。白矮星不断向外发射猛烈的紫外辐射,外层物质发生电离产生电磁辐射,形成一朵绚烂的星云。

“韦伯”使用近红外相机(NIRCam)与中红外仪(MIRI)对其分别成像。在近红外相机图中,外层橙色代表温度较低的气体与尘埃,内部蓝绿色则代表温度更高的等离子体。在中红外相机图像中,我们可以清楚地发现南环星云的核心实际上有两颗恒星,其中红色的一颗是已经死去的白矮星,而另一颗则是正值中年的正常恒星。二者在这朵星云的中心互相旋转,共同谱写一曲宇宙中的华尔兹。在二者引力的干扰、白矮星的紫外辐射与正常恒星的星风吹拂下,搅动星云、翻云覆雨,共同缔造出南环星云独一无二的环状结构。

▲ “韦伯”中红外仪(MIRI)拍摄的南环星云

▲ “韦伯”近红外相机(NIRCam)拍摄的船底座星云

▲ “韦伯”的船底座星云近红外相机(NIRCam)与中红外仪(MIRI)合成图像

▲ “哈勃”在可见光波段拍摄的船底座星云

恒星摇篮——船底座星云

船底座NGC 3324 星云是银河系内的恒星“摇篮”,距离我们大约7600 光年。它的宽度达到460 光年,是银河系中最大的恒星形成区域。“韦伯”仅仅拍摄了其冰山一角。

在这张动人心弦的图像中,船底座星云下半部分充满尘埃,与上半部形成的明显分界线被天文学家称作“宇宙悬崖”。在这朵人类难以想象的巨大气体云和尘埃云之中,新的恒星正在随时诞生。来自新生恒星的风吹拂宇宙中的尘埃,如大海侵蚀海岸悬崖一般将尘埃雕刻出断壁残垣。

▲ 发射前韦伯望远镜完整的光学结构

相比“哈勃”在可见光波段拍摄的同天区图像,“韦伯”拍摄到了更多明亮的恒星,在可见光波段这些恒星被尘埃完全遮挡。这得益于红外线相比于可见光波长较长,能够轻松穿越星际尘埃,因此可以帮助天文学家直击初生恒星的核心区域,如同获得了一双透视眼。

恒星形成的过程一直是天文学界求而不得的问题。一方面,星云内气体与尘埃受到不稳定扰动时,在引力作用下凝聚为密度更高的原恒星,随着质量增加其核心被点燃,一颗新的恒星得以诞生。但在另一方面,随着新生恒星的形成,恒星发出的辐射与星风也可能会缓慢侵蚀气体与尘埃,将其冲散,阻止新恒星的形成。帮助新恒星诞生与干扰新恒星诞生之间似乎存在一种微妙的平衡。是什么决定了在某个区域内形成恒星的数量?“韦伯”对船底座星云的观测结果将帮助天文学家解答这一重大问题。

征途新启,未来可期

在“韦伯”公布的第一批图像中,我们看到了永恒的死寂与激烈的新生,我们看到了洪荒的遂古与可知的未来。“韦伯”是冰冷的,它的工作温度低至零下223 摄氏度;但“韦伯”看到的景色是炽热的,星系的碰撞、白矮星的辐射与超新星的爆发无不激荡出宇宙的火树银花。

詹姆斯·韦伯空间望远镜的20 余年观测生涯才刚刚拉开大幕,人类对宇宙的认知将会在“韦伯”的目光下得以剔肤见骨。这批图像的发布不是对“韦伯”能力的总结,仅仅是它漫漫征途的起点,让我们一起期待“韦伯”继续带我们看一看那闻所未闻的世界。在人们欣赏时感慨“100 亿美元真值”的同时,也应当看到:近20 年的研发历程真值,全球天文爱好者的殷切期盼真值,上百名科学家与工程师的心血倾注真值,人类的好奇心与探索精神真值!