基于文献计量分析的生态系统服务研究:从理论研究到实践应用

2022-08-15陈春谛

陈春谛

同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,上海 200092

生态系统服务(Ecosystem Services)是指人们从生态系统中获得的产品、服务和环境条件,对人类福祉和生存至关重要[1—2]。这一概念于20世纪60年代被提出,自2001年联合国启动千年生态系统评估以来,研究得到迅猛发展,受到世界各国和国际组织的关注。研究从生态系统服务种类组成、价值评估、供需数量关系,到时空多尺度上的耦合关系,覆盖面广。因其在空间上能够直观确定各类服务之间的权衡关系;明晰优先发展的服务种类及空间范围等优势,备受自然资源管理、城乡规划设计等实践应用的青睐[3—4],被认为是将生态学理论应用于实践的有力工具与关键环节[5]。

生态系统服务研究的最终目标是辅助决策者优化生态保护规划与管理措施,以促进人类社会与自然环境的可持续发展[2]。这一点在世界范围内已达成共识,相关学科围绕生态系统服务研究,不断丰富、扩展其涉猎领域,相关研究在近些年来也呈指数增长。理解研究与实践之间的联系,将研究转化为可行动的政策或措施,对于当前紧迫的可持续发展需求至关重要。尽管如此,一些研究也意识到在自然资源保护、可持续发展领域,研究转化于应用是一个较为棘手的问题,两者之间存在研究缺口(Research Gap)[6]。这一问题也受到Science、Nature等顶尖期刊持续关注[7—10],多从科研体系、管理/政策部门之间缺乏协调等角度探讨原因,呼吁打破学科边界,鼓励交叉创新研究。

就生态系统服务研究本身而言,国内外已发表大量文献包含生态系统服务供给、需求,以及在规划、设计、生态恢复、自然资源管理等应用研究。但各个研究彼此独立,在从理论研究走向实践应用的研究链中,存在一些被忽视却值得回顾的问题,例如,生态系统服务研究有没有与实践应用产生有效结合,这种关联的程度如何,研究在缩小研究与实践之间的差距上能够发挥怎样的作用。

因此,基于近十年来国内外生态系统服务研究,本文针对空间类型的文献(即研究涉及空间评估、制图等,而非单纯的生态系统服务价值量化)进行系统性分析与综述。本研究回答三个具体问题:(1)这些研究与实践应用的结合程度如何?(2)这些研究是否在结合实践的道路上建立了明确的路径?例如,研究采用了什么技术方法更好地支持实践应用。(3)以应用为导向,生态系统服务研究中存在哪些机遇与挑战?不同于其他文献综述在宏观层面上探讨研究与实践应用不匹配的制度问题;本文立足于研究层面,通过全球文献综述,探索生态系统服务研究和实践应用之间结合的现状、存在的不足以及可能的解决途径,以丰富生态系统服务领域研究的广度与深度,更好地发挥生态系统服务的研究目标,服务于可持续发展的实践应用诉求。

1 研究方法

1.1 文献选取

英文以Web of Science 和Sciencedirect两大数据平台为检索源,选择同行审议的期刊论文作为研究对象,以(“ecosystem service[s]”, OR “ecosystem function[s]”)AND(“spatial” OR “pattern”, OR “mapping”, OR “map”)AND(“plan”, OR “planning”, OR “design”, OR “restoration”, OR “rehabilitation”, OR “management”)为检索主题词;中文以CNKI和万方数据为检索源,以(“生态系统服务”)和(“空间”或“格局”或“制图”)和(“规划”或“设计”或“恢复”或“修复”或“管理”),搜索文章的标题、摘要或关键词。根据Andrew等研究结论,全球生态系统服务研究自2010年始呈现指数式增长[11],因此本文将文献检索时间范围设为2010—2021 年之间。根据设定的检索条件,初步得到中、英文16532 篇。由于本研究目的旨在探索生态系统服务研究的应用现状和存在的问题,为城乡规划、自然保护与管理等领域实践提供科学依据,而不是对该学科的理论发展进行描述和讨论。因此,进一步的筛选标准为:(1)将文献中涉及理论研究、综述、单纯方法研发而无具体研究案例的文献剔除;(2)至少存在一项生态系统服务空间评估结果。最终获得文献122篇(其中,76篇英文和46篇中文)展开系统性分析。

1.2 分析框架及术语定义

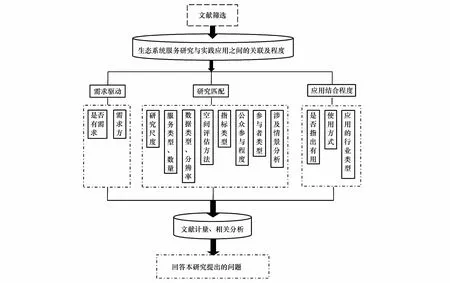

表征生态系统服务研究与实践之间的关联,需要一个相对定量化的分析框架。本文结合实践应用的特点,从如下3个方面考虑:(1)研究是否由现实面临的特定问题或需求所驱动;(2)研究细节是否与实践应用相匹配;(3)研究成果在行业中的应用程度。进一步,分解这三大方面在文献中的具体信息,例如,针对是否体现“需求驱动”,需要检查文献是否点明了应用需求、需求方是谁(政府部门、公众等)。这些具体信息均可以从文献中提取作为分析变量。最后形成本研究文献分析的整体框架,见图1。

图1 分析框架

目前广泛使用的生态系统服务分类包括供给服务、调节服务和文化服务,以及维持其他服务所必需的支持服务[2]。为了避免分类上的模糊以及重复统计(例如,景观连接既可归于调节服务,也可归为支持服务),本研究将这些服务重新分为3种类型:供给、调节/支持以及文化服务。此外,根据前人对生态系统服务空间评估方法的总结[11—12],本文将文献中所使用的方法按照以下大类进行划分:

• 直接/经验绘图:基于小尺度的生态系统服务估算然后通过某种方法外推到更大尺度的区域(例如空间插值、核密度、价值转移);使用土地利用/覆盖图直接评估服务价值(例如,查表法、基于专家经验);使用预先存在的决策规则(例如回归模型、多准则模型);直接在图上评分标识(例如基于公众调查)。

• 过程模型:采用模型模拟生态系统过程以获得服务价值(如水土流失、土壤侵蚀)。

• 混合方法:上述方法的各种组合。

在生态系统服务评估中,会应用到多种指标和参数因子,例如,采用生态过程模型会涉及土壤侵蚀因子、水污染负荷、温度、降水量,以及其他生物物理指标。为了方便划分和统计,本文将指标分为三类:(1)生物物理指标;(2)社会经济指标;(3)文献本身为评估生态系统服务而研发的特殊指标。此外,受限于文章篇幅以及本文关注的实践类型(规划、设计、生态恢复工程、自然资源管理)的特点,本文定义生态系统服务研究与实践的结合体现在:(1)纳入政府发展计划或战略中;或者(2)更进一步,已在实施中。

1.3 数据分析

依照分析框架,对每篇文献涉及的相关信息进行提取和录入,建立一个122行(共筛选的文献)×19列(变量值)的矩阵数据库。因为涉及的信息多样,变量的数据类型包括:(1)连续类型,如数据分辨率和生态系统服务的数量等,有确切的数值;(2)分类变量,如是或否、数据类型等。针对该类型变量,采用赋值的方法,例如“是否有需求”变量有三类赋值:如果文献“详细解释”了应用需求,则赋值3;如果文献“一般提及”了规划的需求,如某篇文献写到“对某规划有影响或启发/启示”,则赋值2;如果文献“未提及”需求,则赋值1。该变量的某个分类值出现的次数与所有结果出现次数的百分比用以描述该分类的重要性。

因为提取的变量类型多样,本文采用斯皮尔曼等级相关系数(Spearman Rank Correlation)测量变量之间单调关系的强度和正负方向,以探索生态系统服务研究与实践之间的关联。该方法是一种非参数检验,变量的数据类型兼容连续型和分类型,不需要服从正态分布[13]。采用单尾检验判断显著性水平(设置P=0.05)。所有统计分析由SPSS 22软件进行。

2 结果与分析

2.1 生态系统服务研究与实践之间的关联:需求驱动

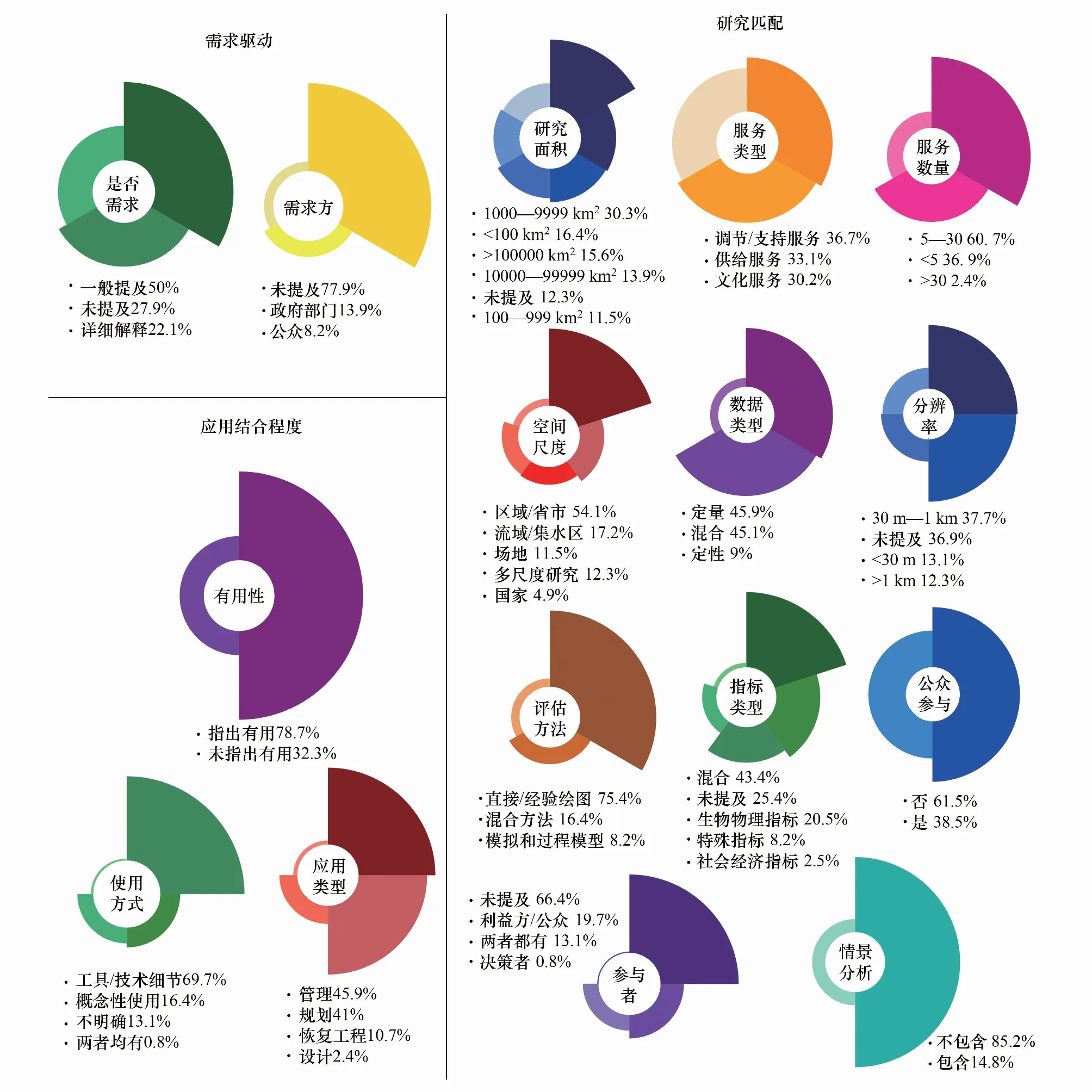

将行业实践需求与研究联系起来,是科学知识更有效转化为实践的第一步。在122篇文献中,72.1%的文献在开篇提到了实践需求(图2);其中,“明确解释”的文献占全部的22.1%,但绝大部分还是“一般性提及”(50%)。但是,大部分文献似乎并不明确表明具体“需求方”是谁,仅有22.1%表明需求方。

图2 各变量统计结果(按照顺时针由大到小)

根据需求方的不同,可以发现这些文献通过以下两种方式回应两类需求方:(1)响应当地土地利用规划或社会经济发展需要。通常,这类生态系统服务研究以城市发展为目标,获得的空间评估结果与现状进行叠合比较,以优化决策。例如,Outeiro等的生态系统服务研究是由智利海军区域发展部发起,其内部一份海洋规划报告指出:“有必要评估目前[区划]方案,重点是针对生态系统服务开展空间评估工作,以确保[海洋规划]符合智利政府最近颁布的两项任务:(1)《生物多样性保护公约》的目标;以及(2)《拉夫肯奇法》(该国Lafkenche Law,第20.249号法律),该法允许当地土著居民自主管理他们经营的沿海和海洋区域”。基于此,该研究:(1)评估当前方案的用地冲突;(2)计算每个分区的三个关键生态系统服务;(3)评估生态系统服务重要性,并修编海洋功能区划,设立不同的发展情景,旨在服务于海洋规划管理方案,提高资源利用效率[14]。Dvarskas等将生态系统服务评估纳入社区恢复规划,其需求来自于所在沿海区域特定的环境问题和潜在生态灾害,包括风暴、洪水、水华爆发和水域污染等[15]。

与需求紧密联系的研究并不局限于规划,小尺度的生态恢复工程也可以结合生态系统服务研究。Hu等在江苏省徐州市采矿塌陷区恢复研究中,首先总结了该市当前土地复垦规划存在的不足和问题,然后结合生态系统服务空间评估确定采煤塌陷区的恢复重点[16]。方一舒等为确定生态保护红线而开展昆明市生态系统服务定量评价[17]。戴菲等在城市街区尺度上结合湖北省武汉市江汉区绿地规划,研究绿地PM2.5消减服务的空间布局[18]。

除了上述方式,还有一种(2)响应利益相关者或公众的需求。不同于政府的官方需求,该类型生态系统服务研究直接针对利益相关者或公众,通常采用的方法是基于现场调查绘制受访者对服务使用需求,进一步分析与供给之间的关系。该类以国外研究为主,例如巴塞罗那都市区的研究,对于生态系统服务供给与规划实践之间的结合,阐述到:“明确生态系统服务的供给、流动和需求可以提升[生态系统服务]研究作为决策支持工具的有效性,使得规划者和决策者清楚哪里的生态系统服务的利用方式不具可持续性,以及生态系统服务的流动是否能满足公众需求”[19]。Grêt-Regamey等以游憩、娱乐服务为例,强调了在研究开始确定不同用户的兴趣和需求的重要性:“越来越多的用户群体,如徒步爱好者、骑自行车者或遛狗群众,他们的利益需求相互冲突,更加凸显城市开放空间有限的生态系统服务供给”,因此该文提出了一个“三层联结”方法联系起用户、研究者和政策制定者,三者交互共同确定生态系统服务空间评估的目标[20]。不难看出,生态系统服务空间评估的研究在与实践关联的时候,或者是针对“自上而下”的规划、管理和发展的需求;或者是针对“自下而上”的使用者需求。

2.2 生态系统服务研究与实践之间的关联:研究匹配

所有文献中,有15篇未提及空间研究范围;其余文献的研究范围从0.14 km2到960万km2之间。大多数研究采用的是低分辨率的空间数据,从30 m到1km(占比37.7%,图2)。仅有13.1%的研究使用的是0.12—25 m的数据;其中,有7篇与场地或街区尺度相关的研究采用高分辨率空间数据,为0.12—1 m。

122篇文献共统计出248次生态系统服务大类;供给、调节和文化三大类服务所占比例几乎相同。最受欢迎的研究对象是聚居地,如城市和乡村地区(占比42.4%)。这一结果明显不同于其他综述的发现,如Shoyama 等发现,研究对象最多的是“森林”,而“城市”数量是比较少的[21]。对比该类综述,本文的特点是筛选、分析与实践相关的文献;因此,不难发现,与实践相关的生态系统服务研究优先考虑的是以人为主导的生态系统类型。

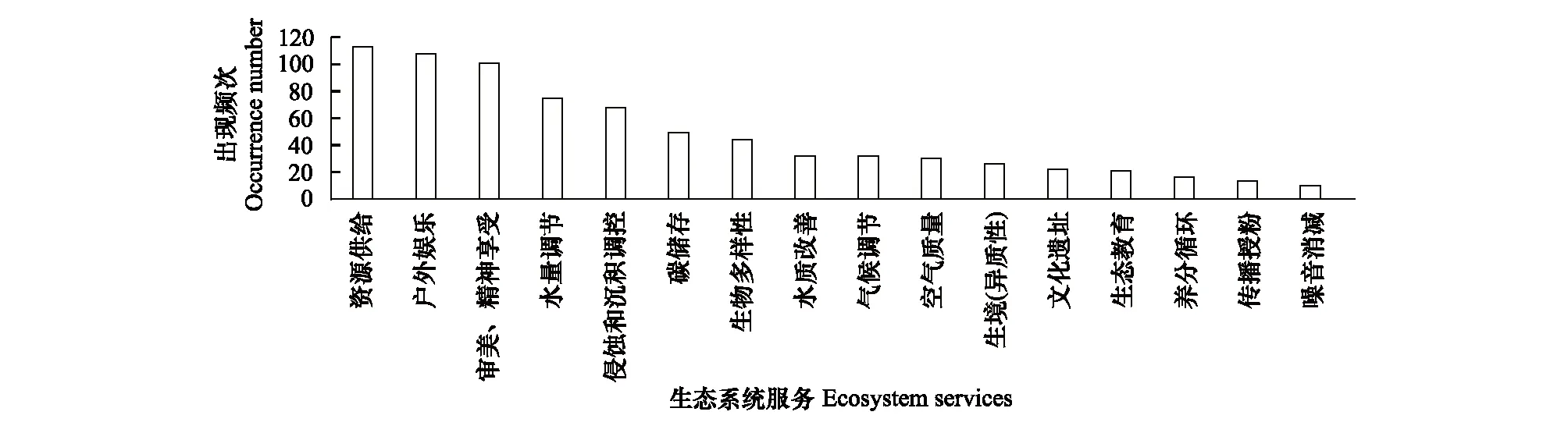

进一步,122篇文献总共研究了43项具体的生态系统服务,共出现865次;其中,研究最多的是资源供给和户外娱乐(图3)。资源供给最多是因为供给服务囊括的内容广,如食品、药品、水、木材、饲料、乳胶供应等人类需求的方方面面。而位列第二的户外娱乐总共出现108次,其中英文文献占比量大,为85次,可见其在国外研究中的受重视程度。此外,审美、水量调节和侵蚀研究频率位于前五。这一结果与其他综述结论有一定差异,比如有综述归纳碳储存和气候调节服务是最常见研究对象[22—23]。这种差异其实也凸显了一点:由于人们最容易感受到娱乐、游憩带给他们的益处、直接满足他们的日常生活;因此,在寻求生态系统服务研究与实践相关联时,从文化服务切入研究也许是一个很好的“突破点”。

图3 122篇文献中,研究次数超过10次的生态系统服务类型

在三大类空间评估方法中,大多数研究(共计92篇)采用了直接/经验法,占所有文献的75.4%。相比之下,只有10篇文献单独使用了过程模型;其余的采用混合评估方法。不难看出,与实践相关联的生态系统服务研究更倾向于采用直接/经验评估方法,评估结果对于公众来说更易理解和接受。

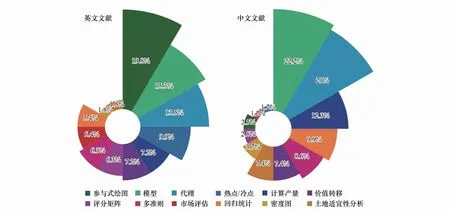

进一步,在所采用的具体技术和模型中,中外研究之间存在很大差别(图4)。76篇英文文献中最常用的技术是参与式空间评估,通过参与者(包括公众、利益相关者或专家)以个体访谈、研讨会或焦点小组的方式,在地图上标出他们感兴趣的文化服务所在位置,从而进行空间范围和重要性划定[24—27]。相比之下,国内文献则以模型和代理的方法最为普遍。这一差异可能与双方研究的关注点不同有关系:在实践主题下,国外研究以文化服务为主,而国内研究以调节服务为主;那么相应地,前者以参与式评估技术为主;后者以模型方法为主。

图4 生态系统服务空间评估方法所占比例的中英文对比分析

与之相关的是,生态系统服务研究中涉及公众参与的文献整体占比不高(38.5%);而国外研究因较多采用参与式评估技术,因而公众参与占比较高(46.1%)。无论国内外研究,决策者参与到研究的比例都相对较小。而在之前探讨“需求驱动”的时候,政府决策者是生态系统服务研究的主要“需求方”。由此可见,“参与者”的比例分布模式与“需求方”的分布模式呈相反趋势。

所选文献中,有10篇英文文献发展了与自身研究目标相适应的特定指标。例如,“野生食用植物的数量”被用作衡量加拿大Peace河上游流域生态系统服务的一个特殊指标[28]。与常用的物种多样性指标不同,“野生食用植物”可以直接对应当地人的需求。通常,构建这类特殊指标的目的是与人们的使用需求联系起来,在某种程度促使生态系统服务评估更贴近实际需求。

2.3 生态系统服务研究与实践之间的关联:应用结合

在应用类型上(规划、设计、生态恢复工程、自然资源管理,图2),122篇文献中占比最多的是针对自然资源管理方面的研究;这与其他综述相一致。这也符合生态系统服务研究最初的关注点源自自然资源的保护和管理。其次较多的是规划领域,占比41%,具体包括土地利用规划、景观规划和绿色基础设施规划。规划和管理实践都侧重于较大的空间尺度,如城市、区域或国家尺度。相比之下,只有少数研究将生态系统服务应用于小尺度的工程,如生态恢复工程(10.7%)和设计(2.4%)。

研究的实践相关性经常在文章结尾处讨论,绝大多数的文献表示他们的研究对于实践应用“有用”(78.7%),但他们几乎未提到谁将使用生态系统服务评估结果。在这一点上,文献似乎默契地认为“需求方”就是使用者;只有少数研究明确提到了使用者,例如,Long Island沿海韧性规划的研究,提及“规划者以及州和市政决策者可以在沿海风暴潮灾害前后,将本文[生态系统服务]分析结果用于空间优先级划定”[15]。

进一步,针对自述“有用”的文献,在使用方式上,大多数属于以提供空间建议为主的“工具/技术细节”类别(占比69.7%)。例如,Kim 和Arnhold研究指出:“随着流域内农业扩张压力的不断增大,我们的研究以政策目标为导向,同时考虑调节和供给两大类服务之间的权衡和协同作用,帮助精准确定优先发展区域”[29]。Ramirez Gomez等强调:“生态系统服务空间评估的优势在于能够动态输出热点位置,而不仅仅是展示资源所处的位置。。。此外,这种动态模式可以有效地帮助决策者做空间分区,改进和更新现有可持续发展的相关措施和政策条例”[30]。国内的文献在使用方式上全部属于该类型。

然而,这些研究没有指出他们的空间建议是否真正进入实施阶段。大多数文献倾向于使用虚拟语气或者假设的方式来讨论生态系统服务与实践应用的结合。例如,在英文语境下常用“hope”、“wish”、“would/could”、“may”;而中文语境下常用“通过…能为…提供决策依据/建议”,“有利于…”,“实现…”。通常情况下,研究人员注重规划方案形成过程的本身,即实践的第一阶段——纳入官方发展计划或战略中;但不会参与到下一个实施阶段,也未关注方案的落实结果。在所有文献中,有一篇实施水平相对较高的研究来自于芬兰Tampere地区的生态系统服务研究,其明确指出,研究成果“已经改变了Tampere地区2040年区域规划方案,为划定当地生态系统服务热点区提供了更全面的解决途径”。在该文的讨论和结论部分,有独立章节来讨论如何将生态系统服务评估结果应用到土地利用管理中。该研究坚持“关键问题是一个空间明确的数据库和评估框架,可以直接与土地利用规划数据和规划方案本身进行比较,从而细化控制性详细规划以及重新制定相关条例和管控”[31]。

此外,少数研究(16.4%)呈现了第二种使用方式——“概念性使用”,常用于宣传生态系统服务在规划管理中的重要性,以及提高公众认知[32]。整体而言,这些文献缺乏对生态系统服务评估结果的追踪、监测、后评价以及反馈机制。这样就很难明确整合生态系统服务的实践方案是否真正实施了。

2.4 需求驱动、研究匹配和应用结合三者之间的关联

2.4.1需求驱动与研究匹配之间的关联

122篇文献总体来说,描述“需求驱动”的变量与“研究匹配”变量之间相关性不显著。而单独以国外文献来看,“需求驱动”与“空间尺度”变量显著正相关,例如,表明需求的研究更倾向于采用小尺度而非大尺度(S=0.380,P=0.016)。这也侧面反映了地方性、尺度相对较小的研究更倾向于提供具体的需求、存在的问题、研究动机等。而国内研究因为不涉及更大尺度(绝大部分集中于区域/省市),因此相关性不显著。

2.4.2研究匹配与应用结合程度之间的关联

“情境分析”(针对时间、空间或不同的管理措施的预测分析)与“应用类型”变量之间存在较弱关系(S=-0.207,P=0.04),但与是否“有用”并不存在关联。这一结论与本文的预期不一致:因为不少研究表明,情景分析能够预测不同方案对社会和人类福祉的影响和变化以寻求最佳替代方案,一定程度上促使生态系统服务评估结果更符合决策的实际需求。但本文没有发现表明自己“有用”的研究与情景分析方法产生紧密关联。

此外,研究中的“评估方法”、“指标类型”、“公众参与”等变量与“应用结合程度”变量之间不存在关联。推测原因可能是由于目前没有专门针对实践应用的空间评估方法;即,相似的方法和技术被用来应对各类不同的实践应用,从而在整体上没有形成一种对应关系。

总体来说,尽管绝大部分的文献表明他们的研究是有用的(78.7%),但空间评估方法与以支持实践为目的的研究之间并没有形成对应关系。这也意味着在实践应用方面,生态系统服务研究方法上仍存在较大提升空间,即,发展更加有针对性的方法促进与实践应用的结合。

2.4.3需求驱动与应用之间的关联

Spearman相关分析表明“需求驱动”变量与“应用结合程度”变量之间存在紧密联系。一般来说,明确说明“是否需求”(该变量数值=2或3)的研究更倾向于宣称自己的研究“有用”(S=0.692,P=0.005)。Kim和Arnhold的研究充分体现了这种联系:该研究为环境保护和农业生产的权衡目的确定了优先区域,以应对韩国政府重点关注的高原农业区的管理方案[29]。

此外,自然资源管理实践更倾向于提供模糊的需求描述;而规划实践则倾向于更清晰的需求描述。例如,荣月静等结合雄安新区总体规划、绿地规划等政府需求,通过研究新区生态系统服务供给和需求两个层面识别生态源地,为新区总体规划生态保护与修复提供具体空间建议[33]。同样,“需求方”变量表现出几乎相同的模式,即,明确“需求方”的研究(无论需求方属于哪种类型)更多地集中于非管理类型的实践(S=0.625,P=0.005),并且更倾向于表述该研究“有用”(S=-0.461P=0.005)。

3 讨论与展望

3.1 研究匹配

本文关注点与之前的综述不同,因此筛选的文献集存在差异。尽管如此,本文文献的基本空间信息(如数据类型、数据格式、空间尺度等)与其他综述却没有多少区别。绝大多数研究使用的是基于遥感图像的土地利用/覆盖数据,采用30 m至1 km的分辨率。但这些遥感图像实际上并不是为了测绘、评估生态系统服务而研发的,例如,30 m 分辨率意味着900 m2的面积是均匀的,土地的多属性特征将被忽略。另一方面,城市规划系统常采用地块(建筑块或街区,英文:Parcel,Block)作为城市模型和规划的基本空间单元,并以矢量格式存储(如AutoCAD软件系统),边界可以精确定位在物理空间中。相比之下,基于虚拟栅格单元的地图面临着落地的困难。况且,规划编制系统具有多层次、等级性的特点,从概念规划到总体规划,再到详细规划,细致程度不断提高。与总体规划相比,“详细规划”类别包括控制性详细规划和修建性详细规划,用以确定规划地块内每个建设项目的土地使用边界、建筑高度、密度、容积率等[34]。在这种差异下,生态系统服务研究得到的空间数据在格式、尺度和分辨率方面通常不符合当地实际的规划系统惯例,使得研究成果可以作为一般性指导,而不能真正地融合到规划设计实施方案中。

生态系统服务研究是基于生态过程,而实践的本质是社会过程,两者都具有尺度性(研究对象随空间、时间和组织的变化而表现不同特征)[35];而尺度问题直接影响生态系统服务在实际问题中如何有效使用[36—37]。当生态系统服务评估的尺度与社会实践系统所用的尺度不匹配时,将缺乏合适的“结合点”促进研究的应用性。考虑到实践涉及许多相互关联的因素,从尺度的角度出发,本文认为促使生态系统服务研究与实践紧密结合的一个重要途径是创新多尺度和跨尺度技术,以提供控制性指标,最大限度地与社会实践系统相兼容。值得肯定的是,目前已有一些工作开始探索精细尺度、高精度、高分辨率、非传统方式的生态系统服务评估方法。例如,Aydin等的研究基于住宅类型(建筑附属物、密度等)来估算住宅的二氧化碳排放量,而不是使用反映城市平均碳消费量的通用指标——人均二氧化碳产生量[38]。同样,Mexia等发展了“空间详细方法”通过挖掘对景观设计有直接关联的植被结构和组成单元等细节,对葡萄牙的Parque da Paz城市公园(面积:44 hm2)的生态系统服务进行空间评估[39]。

因此,从实践需求出发,本文建议采用街区地块作为生态系统服务研究的基础单元,研究建筑类型、密度、方位、植被组成和结构,并以高分辨率栅格数据或矢量数据作为基础底图,能够更直接地应用于城乡规划设计。

3.2 生态系统评估的研究方法和技术

在众多的空间评估方法和技术中,参与式评估技术变得越来越流行(尤其在国外研究中)。该类方法通常基于公众对特定位置或某类自然资源的评估,因此可以与使用端直接连接。从这个角度看,该方法是弥合研究与实践的一个有效途径。本文认为参与式评估技术可以更广泛地结合公众科学和相关新技术,如大数据分析、手机信令、旅行路线记录、社交媒体的评论与照片[40],实时记录与人们切身利益相关的服务。这类技术是对基于地理信息系统的空间评估方法的有力补充,催生知识生产与共享,增加“专家—公众”共同规划管理的可能性。

伴随新的空间评估技术,未来的研究应加强生态系统服务评估指标方面的创新,使其与人们的价值观、需求直接相关,而不是纯粹的生态指标、生物物理指标或常见的社会经济指标。有研究提议使用与福利相关的指标来测度生态系统服务。例如,对于森林火灾造成的空气质量问题,传统生态系统服务评估方法通常使用空气颗粒物来评估[41],而Olander等的研究提议采用因空气污染而去医院就诊的人数作为指标[42];对于湖泊修复项目的生态系统服务评估,传统方法使用氮浓度来评估,但有研究建议使用“可游泳的天数”[42]。总之,这类指标更关注的是生态系统如何影响人们的利益,比如健康风险或财产损失,其优点在于深入了解当地的利益相关者,突显生态系统服务的福利性,使其与现实生活紧密联系。

基于系统梳理、分析国内外生态系统服务研究与实践之间的关联性,本文发现尽管有些文献提议了一些特殊的指标和技术方法促使两者之间建立链接;但整体而言,生态系统服务研究对实践的影响和拓展能力存在不足;特别是在数据、技术和指标方面缺少与实践之间明确的关联,较难满足实践的需求。鉴于当前科研文化和实践行业的惯例及规范,研究人员能在多大程度上走向实践兼容,在研究链上做到从“上游”的生态系统研究到“下游”的决策应用,在未来很长一段时间是一个挑战也是机遇。针对两者之间的研究缺口,本文也抛砖引玉,提议一些解决途径:如创新与实践需求直接匹配的空间评估技术;研发与人们福利直接相关的指标和评估技术,联系起生态属性、社会经济属性与人们的生产、生活;在实施项目中,开展生态系统服务评估结果的追踪和后评价研究。