不同治沙措施对荒漠绿洲过渡带植物群落与土壤因子的影响

2022-08-15王新源马立鹏程小云兰芳芳李玉霖

王新源,马立鹏,程小云,张 琴,兰芳芳,李 源,唐 霞,曲 浩,连 杰, 李玉霖,*

1 甘肃省生态资源监测中心, 兰州 730020 2 甘肃省林业调查规划院,兰州 730020 3 中国科学院西北生态环境资源研究院,兰州 730000

植物群落是特定时空范围内物种种群的集合,群落中各种群及种群与环境间相互协同与权衡,构建出物种适应与调节环境,环境驱动与承载物种的复杂生态结构[1—3]。土壤是植被生长的载体,蕴含着植物群落构建、维持及繁衍所必需的各类资源[4],准确掌握植物群落物种间,以及植物群落与土壤因子的关系,有助于解构植物群落的环境适应机制[5—6],进而预测群落演替趋势。生态系统中,植被伴随着土壤环境梯度变化,其分布特征具有环境指示性[7—8]。排序是诠释环境驱动下植物群落组成、迁移与格局的重要手段[9],可通过统计学方法将样方和物种在空间中进行排列,使得排序轴能够代表一定的环境梯度,构建出定量解释植物物种、群落在环境中动态变化的空间模型,从而达到刻画植物群落组成与分布的目的[10—11]。但排序存在一定的局限性,难以定量检验土壤因子与植物群落各指标间的因果关系。结构方程模型(Structural equation model, SEM)结合因子分析和路径分析的优点,可同时验证和分析多个变量间的因果规律,是探索生态系统中复杂因子关系的理想方法[12]。因此,综合采用排序和结构方程模型,有助于厘清植物群落与土壤因子间相互影响、相互协同与权衡的复杂生态学关系。

荒漠绿洲过渡带是受荒漠化和绿洲化两种陆表过程共同影响的生态交错区[4]。受严酷气候条件与长期的不合理人类活动的影响,荒漠绿洲过渡带内植物群落退化严重。植被覆盖的减少降低了土表粗糙度,导致风沙侵蚀加剧,最终形成干旱半干旱区最为常见的荒漠化形式——土地沙漠化。荒漠植被是荒漠绿洲过渡带维持与稳定的关键要素[13],其动态变化能够反映沙漠化的趋势与程度[4]。土壤与植物群落间存在互馈关系[14],一方面表现在土壤是植被根系吸收养分和水分的固着基质,为植物群落提供了生长栖息的场所[15],另一方面体现在植物群落是促进土壤发育和提高土壤质量的关键要素[4]。土壤与植物群落间密不可分的整体性,预示着其同样能够表征荒漠绿洲沙漠化程度。因此,改善土壤结构与重建植物群落是阻碍沙漠化加剧,恢复荒漠绿洲生态承载力的有效途径。

河西走廊是典型的干旱大陆性气候区,亦是荒漠绿洲过渡带广泛分布的区域[16]。风沙活动频繁,生态环境脆弱,沙漠化防治逐渐成为区域生态与经济持续健康发展的关键。得益于几十年来干旱荒漠区沙漠化防治的技术积累[17—18],机械沙障结合人工种植梭梭和围栏封育等措施成为河西走廊行之有效的治沙手段[15,18—20],这些措施的实施成本和布置方式大相径庭,但决定其是否可行的生态学宗旨一致,即减弱风积风蚀效应,改善土层结构,增加土壤养分,构建稳定的固沙植物群落。近年来,有关荒漠绿洲植物群落方面的研究已在河西走廊广泛开展,主要分为自然因素驱动和人为因素驱动两大类。自然因素驱动的研究集中在风沙效应[21]、气候变化[22—24]、土壤因子[4,25]、群落分布与格局[26—28]、干旱与水分胁迫[29—30]等多个方面;人为因素驱动的研究则多聚焦在人工固沙植物群落(以人工梭梭为主)[31—33]、施肥添水[34—35]、土地利用与覆被变化[36—37]等领域。在治沙措施方面,主要探索时间梯度下某一确定措施产生的生态效益[15,38—40]。关于不同沙漠化防治措施影响下荒漠绿洲植物群落与土壤因子变化规律及相互关系的研究相对较少。植物群落重建和土壤性状改善是沙漠化防治取得成效的重要表征,明晰不同沙漠化防治措施下植物群落与土壤因子的关联特征及演替方向,有助于科学筛选生态惠益最佳的沙漠化治理措施。鉴于此,本研究以同一时间尺度下,不同治沙措施区域内的植物群落与土壤因子为研究对象,运用排序与结构方程模型等统计方法,探索植物群落的组成、变化规律及对土壤因子的影响,力求明确以下问题:(1)植物群落与土壤因子的变化是否与治沙措施密切相关?(2)不同治沙措施区域土壤因子和植物群落间存在怎样的相关性?何种措施产生的生态效益更佳?其作用机制如何?这些科学问题的解答,将定量诠释在相同恢复时限内,不同沙漠化防治措施影响下植物群落与土壤因子的关联,揭示人工积极干预下生态环境的恢复机制,从而为河西走廊植被重建与生态恢复、沙漠化治理措施定量评估与完善优化提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区地处甘肃省河西走廊临泽县北部黑河中游区域,属于荒漠草原与巴丹吉林沙漠的过渡地带,地理坐标是100°07′E, 39°24′N,平均海拔1400m。该区域属于典型的温带大陆性荒漠气候,冬季寒冷、夏季炎热。年均气温7.6 ℃,年均降水量117 mm,年内分配不均,70%以上出现在5—9月,年蒸发量达2388 mm,日照强烈,日照时数为3045 h,风沙活动频繁且剧烈,主导风向西北,年均风速3.2 m/s,最大风速为21 m/s。地貌类型以连绵起伏的流动沙丘、半固定和固定沙丘为主,南麓交错分布有砾质戈壁,主要土壤类型为灰棕漠土。地带性植被主要包括灌木、半灌木和草本等荒漠植物,呈不连续的斑块状分布格局,常见的有泡泡刺(Nitrariasphaerocarpa)、沙拐枣(Calligonummongolicum)、雾冰藜(Bassiadasyphylla)、沙蓬(Agriophyllumsquarrosum)和白茎盐生草(Halogetonarachnoideus)等[15,38]。

1.2 试验设计和样品采集

野外调查与样品采集于2020年8月植物生长季内进行。在中国科学院临泽内陆河流域研究站北部沙漠化严重的荒漠绿洲过渡地带(39°21′49″—39°24′56″N, 100°09′19″—100°12′08″E),选取实施不同治沙措施的流动沙地为研究对象,其中以流动沙丘丘间地(Active sand dune, Asd)为对照,立地条件基本一致、实施年限均为6 a的围栏封育+麦草沙障(Grazing exclusion+wheat straw sand barrier, Ge+Ws)、麦草沙障+人工梭梭(Wheat straw sand barrier+Haloxylonammodendronplantation, Ws+H)、尼龙沙障+人工梭梭(Nylon net sand barrier+Haloxylonammodendronplantation, Nn+H)为3种治沙措施区域。所有措施区域原始生境均为荒漠绿洲过渡带边缘的流动沙丘丘间地,其中麦草沙障+围栏封育为禁牧区,沙障规格1.2 m×1.2 m,初始出露地表高度20 cm; 尼龙沙障+人工梭梭和麦草沙障+人工梭梭区未做围封处理,沙障规格1.2 m×1.2 m,初始出露地表高度亦为20 cm,梭梭初始种植密度为1500株/hm2。在每种处理区域内随机设置6个样地(100 m×100 m),共布设样地24个。单个样地内设置3个10 m×10 m的灌木样方,并且在灌木样方内选择3株良好长势灌木,在其冠层边缘处分别设置3个1 m×1 m的草本样方(个别流动沙丘对照区内灌木样方灌木数不足3株,则在该样方对角线上设置草本样方),总共获得灌木样方72个、草本样方216个。调查样方中所有植物的种类,同时记录灌木与草本的株数(多度)、高度与盖度。在每个草本样方对角线1/3处选取3个点,使用美国光谱公司TDR-350土壤水分速测仪,量度表层(0—20 cm)土壤含水量(体积);之后清除土壤表层覆着物,使用体积100 cm3环刀采取表层(0—20 cm)土壤,用于土壤容重测定;同时应用直径5 cm土钻,采集0—20cm表层土壤,混合均匀后自然风干,剔除动植物残体、砾石等杂质,过2 mm筛后进行土壤理化性质测定[41]。其中,土壤pH采用电位法测定(水土比2.5∶1);有机质(Soil organic matter, SOM)应用重铬酸钾-硫酸容量法测定;全碳(Total carbon, TC)和全氮(Total nitrogen, TN),采用Costech ECS4010元素分析仪,依照燃烧法进行测定[42];全磷(Total phosphorus, TP)应用酸消解-钼锑抗比色法测定;速效磷(Available phosphorus, AP)采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定;速效钾(Available potassium, AK)采用乙酸铵浸提-火焰分光光度法测定。每个土壤样品测定3次,取平均值作为分析数据。

1.3 数据处理与分析

1.3.1多样性指标

以重要值作为综合指标,表征物种在群落中的优势度与功能地位,依照生活型类别,分别计算灌木层和草本层中各物种的重要值,通用计算公式为:

重要值(IV)=(相对盖度+相对高度+相对密度)/3[43]

应用Patrick物种丰富度指数(R)、Shannon-Wiener 多样性指数(H)、Simpson 生态优势度指数(D)及Pielou均匀度指数(J)来量度群落中灌木层和草本层的物种多样性[44],公式如下:

式中,S为样方内物种数,Pi是样方中物种i的相对重要值。

应用群落分层多样性度量法,测算群落灌木层和草本层的多样性指数后,设置加权参数计算群落整体的多样性[45],计算公式如下:

群落丰富度指数(RS)

RS=R1+R2

群落多样性和均匀度指数(Q)

Q=W1Q1+W2Q2

式中,R1、R2分别是群落灌木层和草本层的Patrick物种丰富度指数;Q1和Q2分别是群落灌木层和草本层的多样性指数(包括Shannon-Wiener 多样性指数、Simpson 生态优势度指数和Pielou均匀度指数);W1和W2是群落中的权重参数,均为0.5。

多样性指数通过R语言中“vegan”程序包diversity函数获得,R的版本为R 3.6.2(https://www.r-project.org/)(下同)。

1.3.2冗余分析

冗余分析(Redundancy analysis, RDA)是典型的非对称约束性排序,将多元回归与主成分分析相结合,应用直接梯度技术提取和归纳响应变量分量间的线性关系,从而直观的反映群落在环境中的分布特征[4,46]。研究以物种重要值作为响应变量矩阵,土壤因子为解释变量矩阵,通过Canoco 5.0软件进行RDA分析。

1.3.3结构方程模型

应用结构方程模型(Structural equation model, SEM)探索不同治沙措施下土壤和植物群落间的路径特征与因果联系,使用R语言“Lavaan”和“semPlot”程序包,构建验证性模型。模型中,土壤容重、含水量和pH为独立观测变量;土壤养分为潜变量,由土壤有机质、全碳、全氮、全磷、速效磷和速效钾6个观测变量构成;灌木群落与草本群落数量特征(潜变量)分别由灌木层和草本层的盖度、高度及多度(观测变量)组成;植物群落物种多样性亦属于潜变量,通过Patrick物种丰富度指数、Shannon-Wiener 多样性指数与Simpson 生态优势度指数3个观测变量来表征,模型分析之前,应用主成分分析(Principal component analysis, PCA)对构成潜变量的观测变量进行降维处理[47],利用第1主成分轴载荷因子除以相应主成分特征值的平方根作为各观测变量的系数,可获得土壤养分、灌木群落和草本群落数量特征的数值。路径关系中,治沙措施为外生分类型变量,灌草群落数量特征、植物群落物种多样性、土壤养分、含水量、pH、容重等受治沙措施直接或间接影响的同时,相互间存在路径关系,设置为中介变量或内生变量。之后,通过卡方(χ2)检验对3种治沙措施构建的SEM进行拟合优度评估,当卡方检验P>0.05, 各参数中,CFI和GFI>0.9;RMR<0.05, RMSER<0.08时,SEM拟合效果较理想[48—49]。

1.3.4统计分析

采用SPSS 20.0进行单因素方差分析(one-way ANOVA),用以确定不同治沙措施区中土壤因子和植物群落数量特征的差异显著性,多重比较采取最小显著性差异法(LSD),所有数值均以平均值±标准差的方式表示。研究中图形由R和OriginPro 2018 绘制。

2 结果与分析

2.1 植物群落数量特征和物种多样性

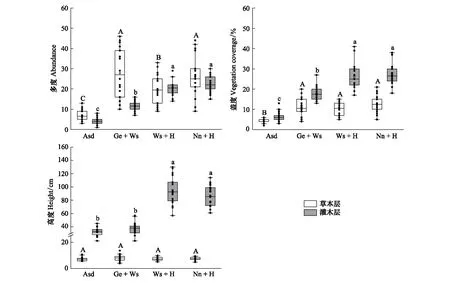

治沙措施不同,植物群落数量特征亦不同。图1显示了不同治沙措施下灌木层和草本层植物群落数量特征的变化规律。Ge+Ws, Ws+H和Nn+H 3 种措施草本层多度依次为27.78、19.89和26.06,较Asd提升显著(P<0.05);灌木层多度分别为11.17、20.56、22.44,亦显著高于原始的Asd(P<0.05)。草本层和灌木层盖度的变化与多度相近,草本层盖度由高到低依次为Nn+H(12.78%),Ge+Ws(11.56%)和Ws+H(9.83%),与Asd(4.33%)的差异达到显著水平(P<0.05);灌木层盖度自高到低分别是Nn+H(27.33%),Ws+H(26.17%)和Ge+Ws(17.78%),与Asd(6.33%)间同样存在显著差异(P<0.05)。草本层高度对3种治沙措施的响应不显著(P>0.05);Ws+H和Nn+H的灌木层高度分别为94.33cm和86.94cm,两者间差异不显著(P>0.05), 但均显著高于Ge+Ws(37.22 cm)和Asd(32.01 cm)(P<0.05)。分析可得,3种治沙措施实施后,植物群落数量特征呈现出积极变化。

图1 不同治沙措施对灌木和草本群落数量特征的影响

物种多样性是表征植物群落结构功能性、复杂性和稳定性的综合性指标[50]。表1反映了治沙措施对群落物种多样性的影响。各指标中,物种丰富度和Shannon多样性指数的变化规律完全一致,均表现为Ge+Ws最高,Nn+H与Ws+H次之,Asd最低,除Nn+H与Ws+H外,不同措施间物种丰富度和Shannon多样性指数的差异达到显著水平(P<0.05);Ge+Ws,Ws+H和Nn+H的Simpson优势度指数分别是 0.845、0.759和0.801,三者间差异不明显,但均显著高于Asd(P<0.05);与其它指标大相径庭的是,Pielou均匀度指数对各类治沙措施不敏感。

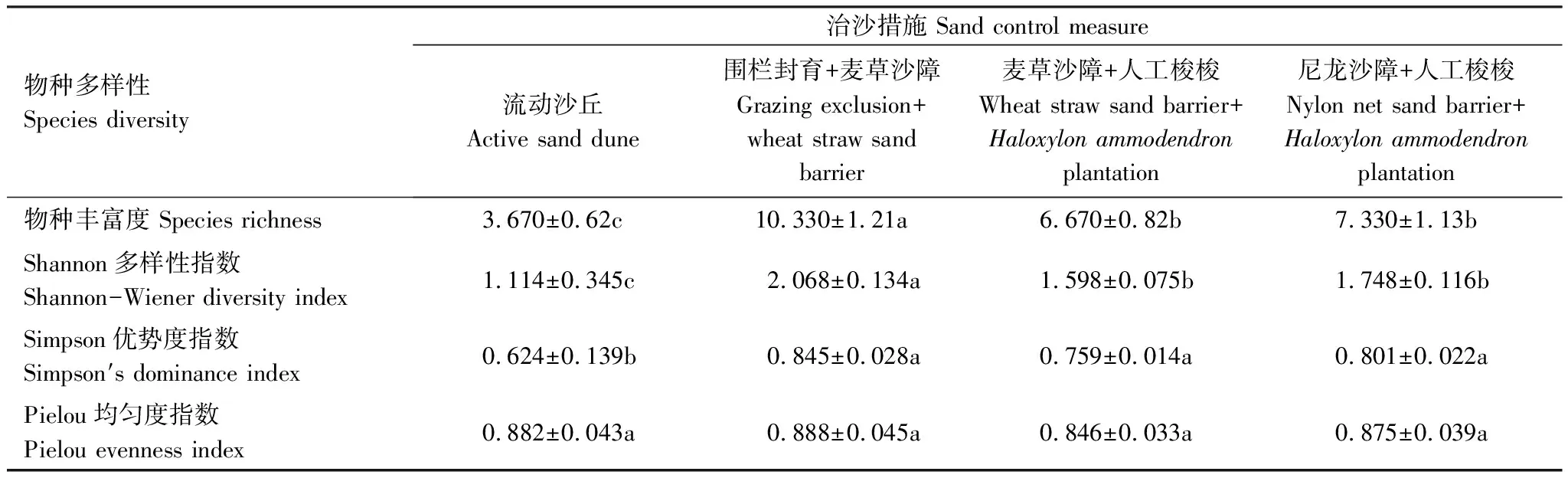

表1 不同治沙措施对物种多样性指数的影响

2.2 土壤因子的变化

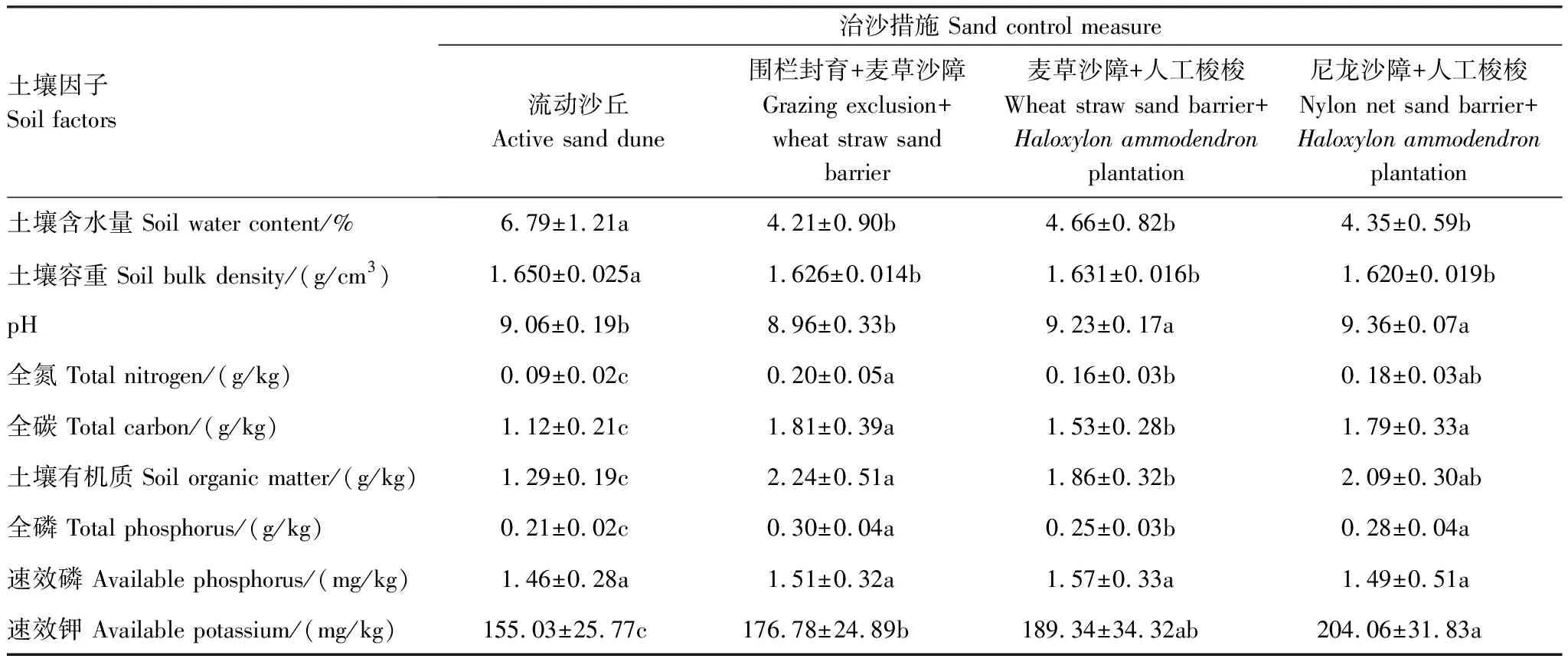

不同治沙措施下土壤因子的变化规律由表2所示,与Asd相比,表层土壤含水量在Ge+Ws, Ws+H及Nn+H依次减少了37.99%、31.37%和35.94%,下降幅度达到显著水平(P<0.05)。土壤容重在Ge+Ws, Ws+H及Nn+H分别下降至1.626、1.631和1.620 g/cm3,下降程度亦达到显著水平(P<0.05)。土壤pH的变化规律与含水量及容重不一致,表现为Ge+Ws降低(P>0.05),Ws+H及Nn+H增加的趋势(P<0.05)。土壤养分中,土壤全氮、全碳、有机质、全磷及速效钾的变化格局基本一致,呈现出Asd中的含量最低,在3种治沙措施区增幅显著的特点(P<0.05),除速效钾与速效磷外,其余土壤养分的峰值均出现于Ge+Ws。值得注意的是,速效磷对治沙措施的响应不敏感。综合表明,治沙措施将大幅消耗表层土壤含水量,但同时对土壤容重和各类养分因子产生明显的惠益。

表2 不同治沙措施对土壤因子的影响

2.3 植物群落与土壤因子的RDA分析

冗余分析(RDA)可直观的描述治沙措施影响下物种的分布与组成。研究表明,RDA第1轴和第2轴的累积方差贡献率为55.98%,能够较精确的反映物种在环境中的分布格局[51]。排序图中(图2),深蓝色实心线段代表物种,红色空心线段表示土壤因子,棕色实心三角形为治沙措施。线段越长,代表该要素在排序图中的贡献程度越高。土壤因子与物种间的夹角表示两者间的相关性。给定红色箭头所指的方向代表相应的土壤因子逐渐增加,相反的方向则代表数值逐步降低;给定蓝色箭头所在位置表示物种在该处出现频率最高或分布最集中。分析图2可知,流动沙丘具有土壤含水量和容重较高,土壤养分匮乏的特点,是沙蓬的集中分布区;Ws+H及Nn+H在物种分布和土壤因子方面存在高度相似性,表现为较高的土壤pH和速效钾含量,人工种植的梭梭、原生的白茎盐生草与雾冰藜为群落中的优势种;狗尾草(Setariaviridis)、虎尾草(Chlorisvirgata)、猪毛菜(Salsolacollina)、倒披针叶虫实(Corispermumlehmannianum)等多数草本植物则主要集中于Ge+Ws,该措施区内土壤全氮、全磷、有机质等土壤养分含量较高,含水量和容重偏低;泡泡刺和沙拐枣在所有区域均有分布,是Ge+Ws中的优势灌木,但在排序图中与Ws+H及Nn+H呈相反方向,原因是人工梭梭的营造改变了灌木群落结构,泡泡刺和沙拐枣的重要性有所下降。

图2 不同治沙措施下土壤因子和植物群落组成的RDA排序图

2.4 植物群落和土壤因子的路径过程

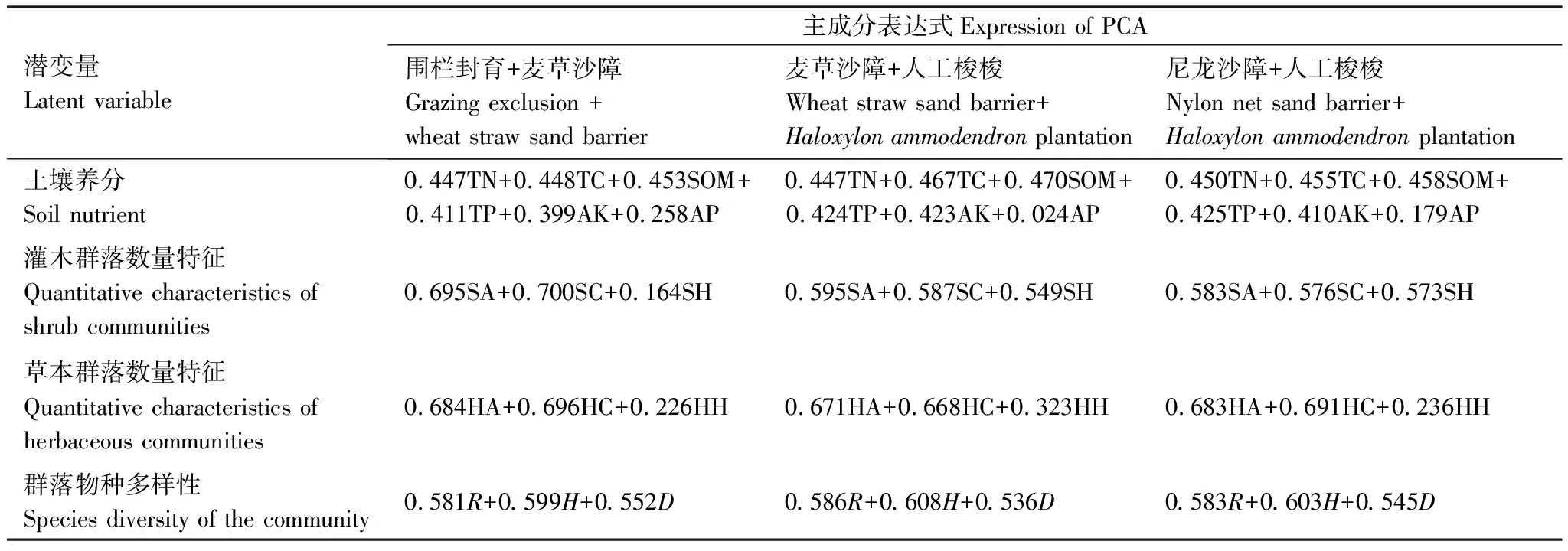

2.4.1潜变量与观测变量

应用主成分分析(PCA)可有效表征结构方程模型(SEM)中观测变量和对应潜变量的关系(表3)。3种治沙措施下,土壤养分与土壤有机质、全氮、全碳、全磷、速效磷和速效钾的变化方向一致、其中土壤有机质、全氮和全碳的权重高于其它变量,组成了土壤养分的主体。类似的,灌木及草本群落多度、盖度和高度的主成分系数均为正,代表以上观测变量与潜变量(灌木和草本群落数量特征)在SEM中变化趋势和影响方向一致。

表3 潜变量的主成分表达式

而物种多样性由物种丰富度、Shannon-Wiener多样性指数与Simpson生态优势度指数共同构建,各观测变量主成分系数均为正,且贡献程度接近。

2.4.2植物群落对土壤因子的路径效应

SEM表明治沙措施对植物群落存在直接影响(图3)。Ge+Ws、Ws+H、Nn+H 3种恢复措施对灌木群落数量特征产生积极效应,标准路径系数依次为0.815、0.921和0.945,均达到P<0.001的极显著水平。3种措施对草本群落同样产生了极显著的正效应(P<0.001),路径系数分别为0.773、0.693及0.805。与植物群落数量特征相似,物种多样性对3种治沙措施产生了正向反馈,路径系数由高到低依次为Ge+Ws、Nn+H和Ws+H。治沙措施的积极影响还体现在灌木和草本植物群落间的相互关系方面,3种措施影响下,灌木和草本群落数量特征间产生协同效应,该效应在Nn+H(P<0.01)和Ws+H(P<0.05)中达到显著水平。

图3 不同治沙措施中植物群落和土壤因子的路径效应

模型显示治沙措施通过植物群落对土壤因子产生间接影响。Ge+Ws中,灌木(P<0.01)和草本群落数量特征(P<0.05)与土壤养分间呈显著正相关,灌木群落(P<0.001)与草本群落(P<0.01)对土壤含水量产生了极显著的负效应。另外,土壤养分的增加有助于物种多样性的提高(P<0.05)。Ws+H中,灌木(P<0.01)群落数量特征的增加能够显著提高土壤养分,而对土壤含水量产生负面影响(P<0.001)。同时,灌木群落特征的改善将导致土壤pH增加(P<0.01)。Nn+H中,灌木群落数量特征与土壤养分、土壤含水量间的关系及统计学水平同Ws+H接近,而草本群落数量特征对土壤养分和含水量的影响不明显。值得注意的是,Nn+H中灌木群落数量特征与土壤pH间路径系数高达0.924,两者间存在极显著正相关(P<0.001),而土壤pH的增加不利于物种多样性的维持(P<0.05)。

此外,3种措施中,物种多样性与植物群落数量特征间存在直接的协同效应,除Ge+Ws外,物种多样性增加对灌木群落数量特征产生的积极影响更为明显。

3 讨论

3.1 治沙措施影响下的植物群落数量特征与物种多样性水平

植被恢复是生态恢复效果的直接表现[52],生态恢复是否持续有效,关键在于能否形成稳定健康的植物群落[52]。植物群落的生产力和物种多样性是衡量生态系统承载力及功能稳定性的关键指标[4,53—54],可用植物群落数量特征(多度、盖度和高度)及多种多样性指数来表征。本研究中,经过6 a的治理,Ge+Ws、Nn+H和Ws+H 3种措施区内灌木和草本层植物群落的多度、盖度及高度均提升明显,表明治沙措施有助于植被生产力的恢复。同时,物种多样性水平亦显著增加,预示着治沙措施能够有效改善群落结构,增加群落弹性。以上结果在研究围封、沙障固定、梭梭种植等治沙措施与植物群落间关系的试验中并不鲜见[55—57]。然而,植物群落在治沙措施的积极干预下,除共性变化外,还存在一些差异化特征。Ge+Ws中草本植物多度和物种多样性高于Nn+H和Ws+H(图1、表1), 主要源于三方面原因,一是围封通过排除牲畜的负面干扰,使大量草本植物得以留存,特别是适口性好的禾本科植被[58];二是围封避免了大量浅土层草本植物种子流失,丰富了措施区内的土壤种子库[59—60]。三是Nn+H和Ws+H措施区,灌木的群落数量特征显著高于Ge+Ws,这是人工大规模营造梭梭的直观体现,梭梭种群的成功定植,极大的改变了原有的灌木群落结构,取代原生的沙拐枣和泡泡刺,成为优势种。梭梭种群具有稳定的生长特性和较强的抗旱能力,可通过固沙、防风、改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存环境,有助于植物群落物种多样性的提高[61],然而灌丛的大规模增加,加剧了物种间对土壤养分和水分的竞争,导致草本群落的物种多样性受到限制[62—63]。

3.2 治沙措施对植物的筛选

治沙措施不同,对植物群落入侵、生存和定植的影响亦不同。人类积极干预前,研究区流动沙丘丘间地的原生灌木为沙拐枣和泡泡刺,区域内土壤养分匮乏,草本植物以零星分布的沙蓬和雾冰藜为主。Ge+Ws区域中,灌木种类与流动沙丘基本一致,但与生产力水平密切相关的灌木多度、盖度等指标提升明显。草本层方面,虎尾草、狗尾草、画眉草(Eragrostispilosa)等禾本科及猪毛菜、倒披针叶虫实等藜科均集中分布在Ge+Ws区(图2),草本植物能够大量入侵与繁衍,主要得益于围封对牲畜啃食与踩踏等负面干扰的排除,以及沙障固定和灌丛扩展产生的稳定环境[57—58]。Nn+H和Ws+H区,人工梭梭种植是主要治沙手段之一,最为直观的影响为梭梭取代沙拐枣和泡泡刺,成为灌木群落中的优势种。同时样地内pH增加显著,白茎盐生草和雾冰藜等耐盐种在草本层占据优势地位(图2),这很大程度上归因于梭梭“喜盐”的生物特性[64]。

3.3 治沙措施下植物群落与土壤因子间的相互关系

土壤与植物间存在互馈作用,两者相互协同、相互影响,形成了承载生态系统物质周转和能量流动的植被-土壤系统[4,14]。本研究构建SEM时,治沙措施直接作用于植物群落,并通过植物群落间接影响土壤因子,这与部分研究中土壤为植被-土壤系统中解释变量或预测变量的设定不同[65—66]。主要原因是这些研究针对的是不同的生态系统或生境单元(如森林、草原等)。原始生境不同时,土壤因子存在显著差异,群落构建的环境过滤机制主要来自于生境的异质性[67—68],植物入侵和建植必须具有与环境因子相适应的生态位,土壤因子作为引起生态位分化的关键要素,决定着植物群落的分布与组成。本研究中,分析对象为给定区域内生境条件基本一致的流动沙丘丘间地,土壤因子间的差异不明显,治沙措施成为驱动环境过滤机制的主要策略,其对植物群落的构建和分布产生直接影响。植物定植和繁育后,通过凋落物分解[69],沃岛效应[6,70]、种间关系[30]等生态过程与机制改变土壤性状,驱动着土壤因子的变化,在土壤与植被互馈关系中居于主导地位。围封、沙障布设和固沙植被营造等治沙措施可通过植物群落建植后的直接或间接影响提高表层土壤细粒物质含量,改善土壤质地,增加土壤养分,这是中国北方多个固沙区域研究的普遍认知[15, 18,64,71—72]。本研究中,3种措施区内土壤水分均呈明显减少的变化规律,其下降幅度由高到低依次为Ge+Ws、Nn+H和Ws+H,形成这一规律的原因一方面是灌木群落生产力改善引起的蒸散发加剧,表层土壤水分在植物生长过程中被大量消耗[38,55];另一方面与治沙区域内草本群落数量特征的优劣密切相关,草本群落生长状况愈佳,表层土壤水分含量愈低,这是由草本植物根系多集中在土壤表层的性状特征决定的。以上两种解释均可在SEM中(图3)得到验证。土壤全碳、全氮、有机质、全磷和速效钾等养分在3种措施区内均呈现出积极变化。SEM表明,3种措施区内灌木群落对土壤养分的正向效应均达到显著水平,影响程度由高到低分别是Nn+H、Ws+H和Ge+Ws,主要原因是梭梭建植后,成为群落中的优势种,高大的植株在降低风沙侵蚀的同时[64,71],截获与集聚了大量的细颗粒物质及凋落物[73—74],事实上,以土壤有机质和全氮为主的各类养分,很少来自于土壤母质,而是源于颗粒沉积和植被自身的新陈代谢过程[75—76]。Ge+Ws未进行梭梭种植,但经过围封与设置沙障,原生的沙拐枣和泡泡刺等灌木群落的数量特征有所增加,改善了土壤养分和质地(图1、图3)。然而,相比群落数量特征大幅提高的梭梭种植区,其对土壤养分产生的惠益相对较低。值得关注的是,Ge+Ws中,草本层对土壤养分的贡献亦达到显著水平,这与该区域中凋落物养分含量较高且易分解的禾本科植被[77]较丰富,能够在短周期内为土壤补充大量养分密切相关。治沙措施的积极影响还体现在灌木群落和草本群落间的协同关系方面,其中在种植有梭梭的Nn+H和Ws+H区域,这种协同效应达到显著水平(图3),这一结果符合“应力梯度假说”中关于外界胁迫(如干旱、低养)有助于植物群落间产生正面效应的观点[78—79]。灌木生产力越高,灌木层和草本层间协同关系越明显,主要源于一是灌丛有助于降低风沙流对地表草本植被的损害,同时通过产生凋落物和增加有机质,改善了土壤质地[30, 80]。二是尽管灌木在生长过程中消耗了大量土壤水分,但一方面通过遮阴作用减少水分蒸散发,另一方面利用较发达的根系将深层土壤水或地下水吸收至土壤表层[81—82],一定程度上减缓了水分匮乏对草本植物的限制。研究中(图3),物种多样性对灌木和草本群落的数量特征(生产力水平)亦存在正向影响, 这一现象主要归因于物种多样性增加产生的生态位互补效应。该理论认为,多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积指数、冠幅、根系深度等)增加或异化,产生生态位分化,使有限的资源能够在不同的时空范围,以不同的利用方式被物种获取,促使资源利用趋于最大化,从而导致群落生产力提高[83—84]。

需要警惕的是, Nn+H和Ws+H中,土壤pH对物种多样性带来了负面影响,原因是梭梭属于喜盐植物,在非灌溉条件下,梭梭根系存在明显的积盐效应,土壤盐分的增加将导致根际周边土壤溶液的渗透压提高,从而使土壤水分的生理有效性降低,由此产生的生理性干旱不利于浅根系草本植物的生长与繁育[40,85]。

3.4 治沙措施的生态效益与实施策略

治沙措施优劣的评价,需以生态效益为先,同时兼顾经济社会效益。本研究中,Ge+Ws更利于草本植物群落多样性水平的提高,同时有助于土壤养分的富集,然而,Ge+Ws区内的草本植物基本为一年生的禾本科和藜科,在水分受限生境中难以形成长期稳定的草本群落,如果原始沙丘中灌木缺乏,机械沙障的固沙效果将大打折扣。因此,仅当目标区域的生境特征与本研究区相近,即流动沙丘中分布一定的原生灌木(沙拐枣和泡泡刺)时,该项措施的效益方可实现,具备推广与应用的基础。Nn+H和Ws+H中,通过大面积种植梭梭,构建出较为稳定的梭梭+沙拐枣+泡泡刺灌木群落,较Ge+Ws具有更佳的固沙效果。同样是机械沙障与梭梭营造相结合的综合型治沙措施,Nn+H群落数量特征和土壤养分改善幅度更明显,可能原因在于尼龙沙障的耐风蚀能力更强,较麦草沙障更能增加地表粗糙度[86]。除生态惠益高于麦草沙障外,尼龙沙障的长期使用成本亦相对较低[87],因此,在沙丘丘间地中,Nn+H的治沙效果好于Ws+H。需要警惕的是,大规模梭梭种植造成土壤pH上升,盐碱化程度加剧,不利于非盐生草本植物的定植与繁育。综合来看,荒漠绿洲过渡带沙漠化治理需同时考虑固沙效果和植被恢复的长期稳定性,这意味着灌木群落的生态重要性远大于难以固沙且受降水影响显著的草本植物,因此,无论流动沙丘中是否存在原生灌木,在设置机械沙障基础上人工建植适生灌木均是必要举措,且在树种选择中,除了梭梭外,应充分考虑本土物种。

4 结论

以河西走廊黑河中游荒漠绿洲过渡带流动沙丘为对照,明晰了围栏封育+麦草沙障、麦草沙障+人工梭梭及尼龙沙障+人工梭梭3种复合型治沙措施对植物群落和土壤因子的影响,定量阐释各治沙措施产生的生态惠益。主要结论包括:(1)围栏封育+麦草沙障区内草本植物恢复效果最佳,但优势种基本为对水分变化敏感的一年生禾本科和藜科;麦草沙障+人工梭梭及尼龙沙障+人工梭梭通过引入外来种梭梭,极大的提高了灌木群落数量特征,同时对草本层生产力的恢复带来协同效应。(2)植被的恢复与重建,改善了土壤养分与容重,但也带来了一些负面效应,尤其是梭梭种植区,主要表现为表层土壤水分的消耗和盐分的富集。(3)围栏封育+麦草沙障在提高草本层多样性方面存在优势,同时具有较高的土壤养分水平,适宜于流动沙丘存在原生灌木的区域;麦草沙障+人工梭梭与尼龙沙障+人工梭梭能够大幅增加灌木层生产力,构建更为稳定的灌丛群落,尼龙沙障+人工梭梭产生的生态福祉更明显。

沙丘固定与植被恢复是一个长期、复杂乃至曲折的生态过程,本文研究对象实施期为6 a,仅能诠释中短时间梯度内3种治沙措施对植被和土壤的影响,难以代表长期效益。鉴于此,应在这些治沙区域建立长期观测样地,同时增加微生物和土壤动物指标,以更加全面、系统的诠释不同治沙措施的长期生态福祉。