数字素养对农户生活垃圾分类意愿及行为的影响研究

2022-08-15朱红根张利民

朱红根,单 慧,沈 煜,张利民,周 焱

一、引言

乡村振兴,生态宜居是关键。农村生活垃圾的有效治理,关系到中国6亿农村居民的根本福祉,关系到中国94%国土面积的环境改善。这不仅是打好污染防治攻坚战的重要一环,是实施乡村振兴战略的重要任务(1)姜利娜, 赵霞.农村生活垃圾分类治理:模式比较与政策启示——以北京市4个生态涵养区的治理案例为例[J].中国农村观察, 2020(2):16-33.,也是对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施重要短板的基本要求。我国政府高度重视农村垃圾治理问题,2016年10月印发的《健康中国2030规划纲要》中,特别提出要“加大农村人居环境治理力度,全面加强农村垃圾治理”。2018年2月,《农村人居环境整治三年行动方案》明确要求“建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系”。2020年中央一号文件再次强调,要开展农村生活垃圾就地分类、源头减量处理,推进“美丽家园”建设。

但是,目前我国农村生活垃圾治理水平仍然有所滞后,“垃圾围村”现象尤为严峻(2)闵师, 王晓兵, 侯玲玲, 等.农户参与人居环境整治的影响因素——基于西南山区的调查数据[J].中国农村观察, 2019(4):94-110.。农村生活垃圾已经严重污染农村生态环境,威胁居民身体健康(3)贾亚娟, 赵敏娟.环境关心和制度信任对农户参与农村生活垃圾治理意愿的影响[J].资源科学, 2019(8):1500-1512.,成为中国农村环境首要污染源(4)唐林, 罗小锋, 张俊飚.社会监督、群体认同与农户生活垃圾集中处理行为——基于面子观念的中介和调节作用[J].中国农村观察, 2019(2):18-33.。在此背景下,农村生活垃圾减量化任务紧迫。目前,在垃圾治理的试点过程中,已暴露出农村居民生活垃圾分类意识不强、积极性不高、分类不规范、正确投放率低等问题(5)王爱琴, 高秋风, 史耀疆, 等.农村生活垃圾管理服务现状及相关因素研究——基于5省101个村的实证分析[J].农业经济问题, 2016(4):30-38.。农村居民是垃圾分类的微观基础和重要主体,考察有哪些因素能够影响其垃圾分类的积极性及分类准确度,这对于深入推进垃圾分类工作,提升垃圾治理效果有重要意义。

当前,学术界关于农户垃圾分类实施绩效的影响因素研究,主要包括环境认知、社会环境、宏观政策等。但是在农业信息化建设已经上升至国家顶层设计层面的背景下(6)曾亿武, 宋逸香, 林夏珍, 等.中国数字乡村建设若干问题刍议[J].中国农村经济, 2021(4):21-35.,农户数字素养作为农户合理使用数字工具和设备、获取利用数字资源及沟通传播共享数字信息的基本素养(7)MARTIN A, GRUDZIECKI J.Digeulit: concepts and tools for digital literacy development[J].Innovation in teaching and learning in information and computer sciences, 2006(4):249-267.,更多地关注农户数字素养对农村生活垃圾分类的作用,对于引导农村居民正确垃圾分类以实现农村生活垃圾减量化、资源化和无害化具有更重要的意义。

随着互联网的普及,研究互联网使用状况或媒体传播如何影响环保认知、环保行为的研究也逐渐兴起。有研究发现,经常使用互联网浏览信息能促进居民改善环保态度、提升环保素养,并且以学历教育为代表的正规教育的提升效果远不及以互联网为代表的非正规教育(8)彭代彦, 李亚诚, 李昌齐.互联网使用对环保态度和环保素养的影响研究[J].财经科学, 2019(8):97-109.。不少学者研究发现大众传媒能够向公民传播更多有益信息,改善了公民环保价值观和环保行为(9)HO S S, LIAO Y, ROSENTHAL S.Applying the theory of planned behavior and media dependency theory: predictors of public pro-environmental behavioral intentions in Singapore[J].Environmental communication, 2015(1):77-99.。此外,张萍、晋英杰指出大众媒体通过信息传播和社会动员两种机制作用于居民的环境行为(10)张萍, 晋英杰.大众媒介对我国城乡居民环保行为的影响——基于2013年中国综合社会调查数据[J].中国人民大学学报, 2016(4):122-129.。根据以上文献分析发现,虽有关注媒体传播、互联网使用对环保行为的影响,但仍缺乏以数字素养为主题,关注农户环保行为的相关实证研究。

鉴于此,本文利用江苏苏州、无锡、常州农村地区的微观调查数据,从理论与实证上考察了农民数字素养对农村生活垃圾分类意愿和行为的影响,并进一步探析数字素养对分类意愿与分类行为差异的影响。研究结果表示,数字素养不仅显著提高了农村居民对生活垃圾分类处理的参与意愿,对农村居民践行垃圾分类行为也有明显的正面影响,而且提升数字素养水平更有助于缩小分类意愿与行为的差异,促进农民垃圾分类治理知行合一。本文的边际贡献体现在以下两方面。第一,目前关于农民数字素养测量的研究还不多,测量视角和指标构建还未成熟,因此,本文尝试构建指标体系来测量农民数字素养水平,以期进一步丰富数字素养指标体系构建,同时也为后续其他学者研究提供一定的借鉴和参考。第二,从理论与实证上考察农民数字素养对生活垃圾分类意愿与行为的影响,为数字素养以及农村生活垃圾治理提供了一个更加开放的研究视角。本文研究结论对农村人居环境治理甚至乡村振兴战略的顺利推进有重要的现实意义。

二、文献综述和理论分析

(一)文献综述

1.数字素养相关研究。国内外学者和相关机构均对数字素养展开有效探索(11)MARTIN A, GRUDZIECKI J.Digeulit: concepts and tools for digital literacy development[J].Innovation in teaching and learning in information and computer sciences, 2006(4):249-267.,认为数字素养不仅包括纯技术技能,还包括认知、情感、社交等多种技能(12)肖俊洪.数字素养[J].中国远程教育, 2006(5):32-33.,涵盖了通用素养、跨学科素养以及道德伦理等多种素养(13)宋毓, 饶俊丽.国内外数字素养研究热点计量分析[J].国家图书馆学刊, 2020(1):87-98.。虽有部分相关文献对农户的信息素养进行了讨论(14)杨程方, 郑少锋, 杨宁.信息素养、绿色防控技术采用行为对农户收入的影响[J].中国生态农业学报(中英文), 2020(11):1823-1834.,也有关注媒体传播、互联网使用对环保行为的影响,但以农户数字素养为主题对环保行为的相关实证研究较少。并且数字素养与信息素养、互联网使用实际上并不相同,在前者的基础上,数字素养更加关注微观主体借助数字工具进行自主批判性思考、创造性学习以及在线社交等综合能力(15)同④.。鉴于此,结合我国农民的特点,本文对农民数字素养的内涵概括如下:农民在农业生产与生活情境中,感知数字信息的重要性、合理使用数字工具、获取利用数字资源(识别获取、整合管理、评估应用)及沟通传播共享资源的意识、态度、能力及道德准则。

2.垃圾分类相关研究。垃圾分类行为概念最早由Willems和Mcintire提出(16)WILLEMS E P, MCINTIRE J D.A review of preserving the environment: new strategies for beha-vior change[J].The behavior analyst, 1982(2):191-197.。目前关于居民垃圾分类实施绩效的影响因素研究主要聚焦于宏观政策、社会环境、心理因素等。在宏观层面,加强农村垃圾处理基础设施建设(17)刘莹, 王凤.农户生活垃圾处置方式的实证分析[J].中国农村经济, 2012(3):88-96.、改善生活垃圾处理技术及管理服务(18)王爱琴, 高秋风, 史耀疆, 等.农村生活垃圾管理服务现状及相关因素研究——基于5省101个村的实证分析[J].农业经济问题, 2016(4):30-38.、选择适宜的实践治理模式等(19)姜利娜, 赵霞.农村生活垃圾分类治理:模式比较与政策启示——以北京市4个生态涵养区的治理案例为例[J].中国农村观察, 2020(2):16-33.,都有提高生活垃圾治理的效果。从外在的社会环境因素来看,外部监督(20)唐林, 罗小锋, 张俊飚.社会监督、群体认同与农户生活垃圾集中处理行为——基于面子观念的中介和调节作用[J].中国农村观察, 2019(2):18-33.、情境因素(21)陈绍军, 李如春, 马永斌.意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究[J].中国人口·资源与环境, 2015(9):168-176.、教育示范宣传(22)SCHULTZ P W, OSKAMP S, MAINIERI T.Who recycles and when? a review of personal and situational factors[J].Journal of environmental psychology, 1995(2):105-121.对农户生活垃圾集中处理行为均具有显著的促进作用。在微观层面,心理因素(23)SIMMONS D, WIDMAR R.Motivations and barriers to recycling: toward a strategy for public education[J].Journal of environmental education, 1990(1):13-18.、年龄(24)VINING J, EBREO A.What makes a recycler? a comparison of recyclers and nonrecyclers[J].Environment and behavior, 1990(1):55-73.、性别、教育和收入(25)栗晓红.社会人口特征与环境关心:基于农村的数据[J].中国人口·资源与环境, 2011(12):121-128.等因素也有可能对垃圾分类行为产生影响。此外,尽管逐渐兴起互联网使用状况与媒体传播如何影响环境行为的研究,但多基于对环保态度、环保素养或环境行为的研究,并未聚焦于农户生活垃圾治理领域。

综上所述,目前关于数字素养的研究多基于教育学、图书馆情报学以及计算机科学领域,虽然部分学者基于互联网使用或媒体传播对环保认知和环保行为展开研究,但关于数字素养如何影响环保行为的实证研究仍相对缺乏。鉴于此,本文拟在以下方面做出尝试:第一,测度农民的数字素养水平,丰富数字素养的实证研究;第二,将农民数字素养引入生活垃圾分类处理的研究领域中,为数字素养以及农村生活垃圾治理提供一个更加开放的研究视角。

(二)理论分析与研究假说

进行数字素养对农户生活垃圾分类意愿及行为的研究,首先要理解个体参与环境治理背后的内在和外在影响因素。纵观以往研究,不少学者提出了不同解释理论。Ajzen等提出了计划行为理论(The theory of planned behavior,TPB),强调个体的行为主要受主观态度、社会规范和感知行为控制的影响(26)AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational behavior and human decision processes, 1991(2):179-211.。Stern等提出了“价值—信念—规范”(VBN)理论模型,指出环境行为由外部情境因素和主观因素共同作用(27)STERN P C, KALOF L, DIETZ T, et al.Values, beliefs, and pro-environmental action: attitude formation toward emergent attitude objects[J].Journal of applied social psychology, 1995(18):1611-1636.。之后,Guagnano等提出了ABC理论,指出垃圾回收利用行为由态度和外部条件共同作用,并且外部条件是决定是否实施垃圾回收行为的至关因素(28)GUAGNANO G A, STERN P C, DIETZ T.Influences on attitude-behavior relationships: a natural experiment with curbside recycling[J].Environment and behavior, 1995(5):699-718.。可见,个体的环保行为是在主观因素、社会规范、外部情境因素或外部条件共同作用下的一种显露。

鉴于此,本文结合上述主流理论,从主观因素、社会规范和外部条件层面分析数字素养对农户生活垃圾分类治理的作用机理,从而为本文研究假说的提出提供依据。

首先,从主观因素角度来看,主观因素多表现为个体环境态度、环境认识等心理认知因素。数字素养的提升能够显著改善农村居民的环保行为态度,强化健康风险意识,增强环境关心感,主要表现为,农村居民在合理有效使用数字工具时,往往会接收到各类生态环境信息,所受到的外部刺激也随之逐渐增强,这提高了农村居民的环境风险感知力。而在这过程中,农村居民也了解到,垃圾无序堆放极易增加细菌滋生、疾病传播以及灌溉水饮用水污染的可能性,这使得农村居民愈发清楚地认识到生态环境污染会影响到自身身体健康,从而强化了其健康风险意识(29)贾亚娟, 赵敏娟.环境关心和制度信任对农户参与农村生活垃圾治理意愿的影响[J].资源科学, 2019(8):1500-1512.。而且,环境保护有助于改善个体身体健康,而个体身体健康又有助于提高其赚取更多收入的能力(30)王琼, 叶静怡.进城务工人员健康状况、收入与超时劳动[J].中国农村经济, 2016(2):2-12.,这类正循环有助于培养农民“环保惠民”的观念(31)彭代彦, 李亚诚, 李昌齐.互联网使用对环保态度和环保素养的影响研究[J].财经科学, 2019(8):97-109.。而依据计划行为理论、“价值—信念—规范”理论和ABC理论,个体的主观态度越积极,垃圾分类意愿也会越高,产生分类行为的可能性也会越大。

其次,从社会规范角度来看,社会规范多集中于社会认同感和社会压力等方面(32)贾亚娟, 赵敏娟.生活垃圾污染感知、社会资本对农户垃圾分类水平的影响——基于陕西1 374份农户调查数据[J].资源科学, 2020(12):2370-2381.。数字素养的提升能够拓宽农村居民的社会资本,丰富其社会网络,形成特有的社会规范约束。一方面,数字素养越高的农村居民越偏好于在社交媒体中主动开展网络信息互动,交换彼此对环境新闻热点的观点和分享日常环保行为习惯等内容(33)彭代彦, 李亚诚, 李昌齐.互联网使用对环保态度和环保素养的影响研究[J].财经科学, 2019(8):97-109.。这类信息互动,在维系巩固原有熟人圈子的同时,还拓展了新的社会人脉网络,丰富了农民的社会互动网络。而社会互动的增强,不仅强化了农民对邻居或同伴的追随心理,而且会促使居民渴求获得社会认同感和群体归属感,从而增进农民有关环境保护的主观规范感,有助于农民采取积极的环保行为(34)唐林, 罗小锋, 张俊飚.社会监督、群体认同与农户生活垃圾集中处理行为——基于面子观念的中介和调节作用[J].中国农村观察, 2019(2):18-33.。另一方面,数字工具的使用增强了社会公众对环境保护监督的透明度,这使得部分不良环境行为能够及时地被实施法律上的物质惩罚或道德上的舆论批评。而依据计划行为理论,这类来自他人或集体对个体采取何种环保行为的影响,反映了一个基本事实,即社会规范约束越强,农民的主观规范感也会越高,越有助于农村居民采取积极的环保行为。

再者,从外部条件角度来看,数字素养的提升能够降低信息交易成本,促进内部与外界之间的信息共享传播,深化农村居民的环保知识技能储备。主要表现为互联网、手机等数字工具的频繁使用,打破了信息分布不均衡的局面,明显降低了信息搜寻、获取及互动共享的成本。农村居民能够从外部获取更多关于垃圾分类回收所必需的知识、技能和信息等,如分类技巧、回收渠道、回收站点和回收热线号等信息。这无疑增进了垃圾分类回收服务的便利性,降低了农民关于垃圾回收处理的经济成本和时间花费(35)孟小燕.基于结构方程的居民生活垃圾分类行为研究[J].资源科学, 2019(6):1111-1119.。而依据计划行为理论和“价值—信念—规范”理论,当外部情境因素越有利于垃圾分类时,农民对垃圾分类治理所感受到的困难程度就会越低,其行为控制能力也会越高,克服金钱物质、时间精力和空间距离等障碍的能力也就越强,从而越有助于农民进行垃圾分类治理。此外,农民从外界获得的知识技能又能够提升其整体环保素养水平,增强环保信念。而“价值—信念—规范”理论认为,信念对行为具有直接有效的影响作用,环保信念的增强明显有助于提高居民积极践行环保行为的可能性,培养居民良好的生活垃圾处置习惯。

基于上述理论回顾和分析,本文提出如下假设,数字素养能够显著提升农村居民生活垃圾分类意愿并促进农村居民积极践行垃圾分类行为。

三、数据来源、变量描述与模型设定

(一)数据来源

本文使用的数据来自2020年课题组在江苏省苏州、无锡、常州开展的农村生活垃圾调研。该调查采用分层抽样与随机抽样的方法,收集了农户个人及家庭基本情况、生活垃圾分类状况、农民数字素养状况及村庄概貌等内容。样本覆盖了吴江、宜兴、武进3个县(市、区)18个镇25个自然行政村,实发1 250份问卷,实收1 200份,剔除残缺样本后共获得了1 058份有效问卷,有效率为88.17%。

(二)变量描述

1.因变量。本文的因变量包括农户生活垃圾分类意愿及分类行为。结合预调研以及农村居民的生活习惯,本文将因变量分类意愿及分类行为设置为5个层次,其中,分类意愿的测量题项为“您多大程度地愿意进行垃圾分类?”选项1~5依次表示非常不愿意、比较不愿意、无所谓、比较愿意以及非常愿意。分类行为的测量题项为“您实际情况中会多大程度地实施垃圾分类环保行为?”选项由1~5依次表示完全不会、基本不会、不确定、基本会以及完全会。在进一步分析中,本文将考察数字素养对分类意愿与分类行为差异的影响。其中,对分类意愿与分类行为作差并取绝对值,以代表分类意愿与分类行为差异变量。该数值越大,表明分类意愿与分类行为之间的差异越大,知行不合一的问题越突出。

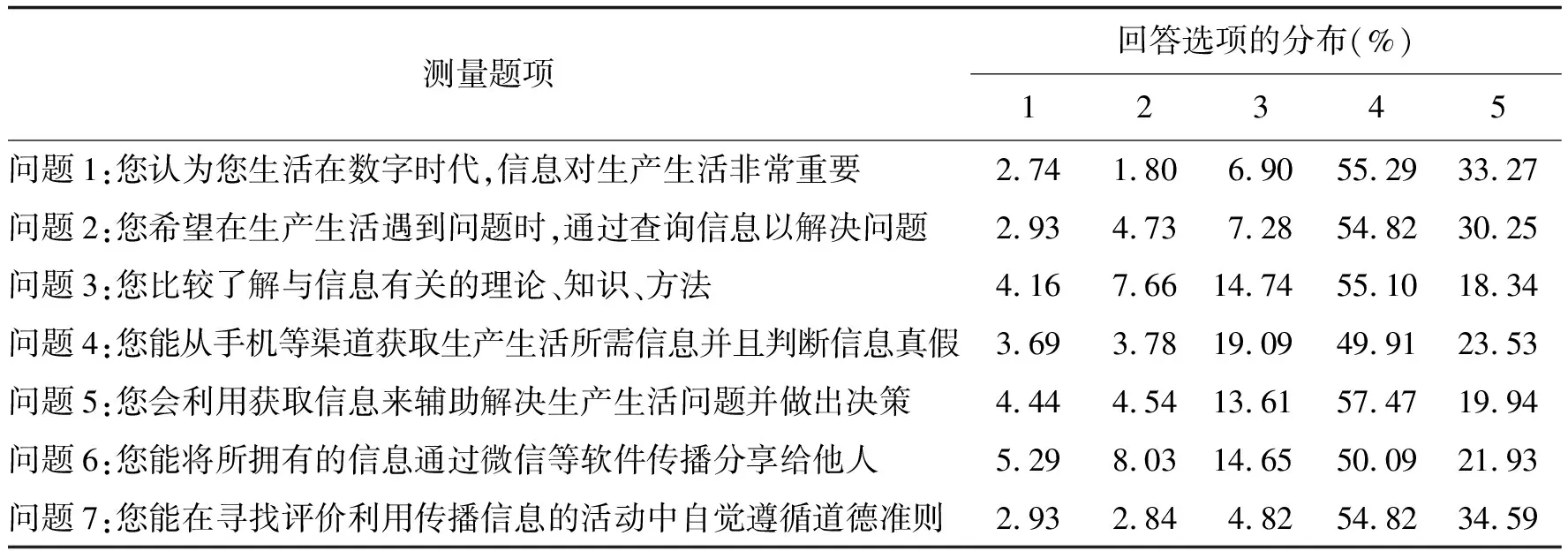

2.自变量。本文所关心的核心自变量是农民数字素养。依据已有数字素养的定义,并结合我国农村居民的特点,对农民数字素养的内涵概括如下:农村居民在农业生产与生活情境中,感知数字信息的重要性、合理使用数字工具、获取利用数字资源(识别获取、整合管理、评估应用)及沟通传播共享资源的意识、态度、能力及道德准则,可以将其划分为数字认知、数字应用及数字沟通三个维度。本文参考主观测度法对数字素养予以测度,从数字认知认同、数字评估应用以及数字沟通共享三个角度共设计7个测量题项,采用李克特五分制计分。该测量题项的Cronbacha系数为0.93,显示了较好的信度(36)NUNNALLY J C.Psychometric theory[M].New York: McGraw-Hill, 1978:126.。表1给出了农民数字素养相关问题回答选项的分布。

表1 数字素养相关问题回答选项的分布

从表1可以看出,在各个问题的回答上,均有近一半比例的农村居民持基本同意意见。在测量题项问题1、2、7中,持“非常同意”意见的农村居民各占约30%以上,持其他意见的占比均较低。但是,其余四个问题(问题3、4、5、6)中,持“非常同意”意见的占比较低,而持反面意见(完全不同意、比较不同意及不一定)的比重较高,均超过持“非常同意”意见的农民占比,达到约25%。这表明以下几点:首先,农村居民深刻认识到当前数字时代下数字信息的重要性(问题1),也十分希望能够通过查询信息以解决生产生活问题(问题2),并且能够在寻找、使用及传播数字信息时积极承担相应的道德责任(问题7)。其次,有近26%的农村居民认为自身对于信息理论知识的了解程度偏低(问题3),并且对于所获信息缺乏一定的判别真伪的能力(问题4)。仅有近20%的农村居民会较高频率地在农业生产生活中应用数字信息解决实际问题(问题5),或者传播分享给他人以提供帮助(问题6)。这反映了在实际生产生活中,农村居民仍未能熟练掌握如何使用数字工具,并且农民对于数字信息的判断能力、利用转化率和传播率均较低。

本文主要选取因子分析法测度农户数字素养。根据Kaiser所给出的度量标准,KMO值越接近于1,变量间的相关性越强(37)KAISER H F.An index of factorial simplicity[J].Psychometrika, 1974(1):31-36.。在KMO和SMC检验结果中,KMO值都大于0.88;SMC值中,除一个变量对应的值稍微小于0.5以外,其他的都在0.5以上,甚至超过0.7。同时,巴特利特检验结果的p值小于0.001,根据Bartlett所给出的度量标准,球形假设被拒绝,即认为原始变量之间存在相关性(38)BARTLETT M S.The statistical conception of mental factors[J].British journal of psychology, 1937(1):97-104.。因而本样本适合采用因子分析。依据特征值大于等于1的原则,保留一个因子,该因子表示数字素养,采用Bartlett的方法并转化为百分制计算得出本文的数字素养指标,其描述性统计见下页表2。在稳健性检验部分,本文进一步使用得分加总法测度农民数字素养水平。

3.控制变量。根据相关理论及目前关于农户垃圾分类治理影响因素的研究,本文选取的控制变量包括:农户个人特征变量(包括性别、年龄、教育年限、政治面貌),农户家庭特征变量(包括家庭年收入、家庭实际常住人口数)和村庄特征变量(包括是否有相应的分类垃圾桶、家距最近垃圾收集点的步行距离、保洁员对垃圾分类监管的严格程度、村干部对垃圾分类的重视程度)。

4.变量描述性分析。本文主要变量的含义及特征如表2所示,样本中农村居民生活垃圾分类意愿的均值为4.372,比较愿意进行分类,但分类行为的均值明显低于分类意愿的均值水平。这说明尽管农村居民分类意愿及分类行为的均值水平都达到了“比较愿意分类”“基本会实施分类”的层次,但是仍具有一定的不确定性。分类意愿与行为差异的均值为0.567,表明农村居民的分类意愿与分类行为之间存在一定的差异。因子分析所得数字素养指标均值为73.398,标准差为19.613,表明不同农村居民之间数字素养水平差异明显。

表2 变量赋值及描述性统计

在所有样本中,平均教育年限为11.151年(39)问卷中受教育水平选项为:未上过学、小学、初中、高中、中专、大专、本科、研究生,我们将其折算教育年限(年),依次为0、6、9、12、13、15、16、19。,整体教育水平偏低,政治面貌多为群众。家庭年收入平均水平为8.882万元(40)问卷中家庭年收入选项为:去年家庭总收入(户口本上成员),也即2019年户口本上所有成员的总收入。。家庭实际常住人口平均为3~4人,最多的为常住10人。受访个体的家距最近垃圾收集点的步行距离平均在5~10分钟路程内。保洁员对垃圾分类监管的严格程度均值为3.043,处于一般水平。村干部对垃圾分类的重视程度均值为4.127,比较重视村庄的垃圾分类处理工作。

(三)模型设定

1.基准模型。本文用Order probit模型作为农民数字素养对垃圾分类意愿及分类行为影响的基准回归,用以下公式表示:

(1)

(2)

Yi=1,2,3,4,5的概率:

Prob(Yi=m|Xi)=Φ(γm-αDLi-θXi)-Φ(γm-1-αDLi-θXi)

(3)

2.内生性问题。上述模型在估计过程中可能还面临遗漏变量、测量误差等潜在的内生性问题。首先,除了本文已控制的变量外,农户对待互联网和数字工具等新鲜事物的偏好态度可能会影响其家庭能否及时接入互联网、家庭成员能否拥有足够的数字设备。而且,农户的学习能力等因素极可能会影响农户能否顺利地掌握数字信息技术、运用数字工具以获取所需信息,农户的性格特征更会影响其是否愿意在网络平台分享传播数字信息。这些无法轻易观测衡量的变量都会影响农户的数字素养水平,从而或多或少存在遗漏变量问题。此外,尽管从数字认知、数字应用及数字沟通三个维度构建农民数字素养指标体系,采用因子分析法测量数字素养,但仍可能存在一定的偏差。因而,本文需要加以考虑解决可能存在的内生性问题。

目前相关文献主要聚焦于处理互联网使用或信息素养的内生性问题,大多采用工具变量、倾向得分匹配和动态面板三种思路。倾向得分匹配主要是由于未寻找到合适的工具变量,但出于解决由于“自选择偏差”而存在的内生性问题的需要,从而运用基于反事实推断的一种方法。关于工具变量,以往关于互联网使用的相关文献主要采取:家庭是否有智能手机与农村宽带覆盖率(41)张永丽, 徐腊梅.互联网使用对西部贫困地区农户家庭生活消费的影响——基于甘肃省1 735个农户的调查[J].中国农村经济, 2019(2):42-59.、地区层面的互联网普及率(42)鲁元平, 王军鹏.数字鸿沟还是信息福利——互联网使用对居民主观福利的影响[J].经济学动态, 2020(2):59-73.、离婚率(43)程名望, 张家平.互联网普及与城乡收入差距:理论与实证[J].中国农村经济, 2019(2):19-41.等。基于数据可得性和因变量为有序离散变量,本文使用IV-Ordered Probit模型来解决可能存在的内生性问题。本文选取“农户曾接受过的数字教育或培训的时间长短”作为数字素养的工具变量。该变量测量题项为“您曾经在学习或工作中接受过较为正规的数字技术等相关培训的时间大约多少?”选项1~5依次表示时长非常少、比较少、基本一般、比较多以及非常多。一方面,农户所接受的数字教育或培训的时间越长,越易熟练掌握数字信息技术、轻松运用数字工具获取并分享信息,从而拥有较高的数字素养水平。另一方面,数字教育或培训主要侧重于数字工具的使用和技术的运用,数字教育培训的时间长短并不会直接影响农户对于垃圾分类的意愿和行为,故而该工具变量满足相关性和外生性条件。后续对此进行检验并采用Roodman的cmp.ado程序进行估计(44)ROODMAN D.Fitting fully observed recursive mixed-process models with CMP[J].Stata journal, 2011(2):159-206.。

四、实证分析

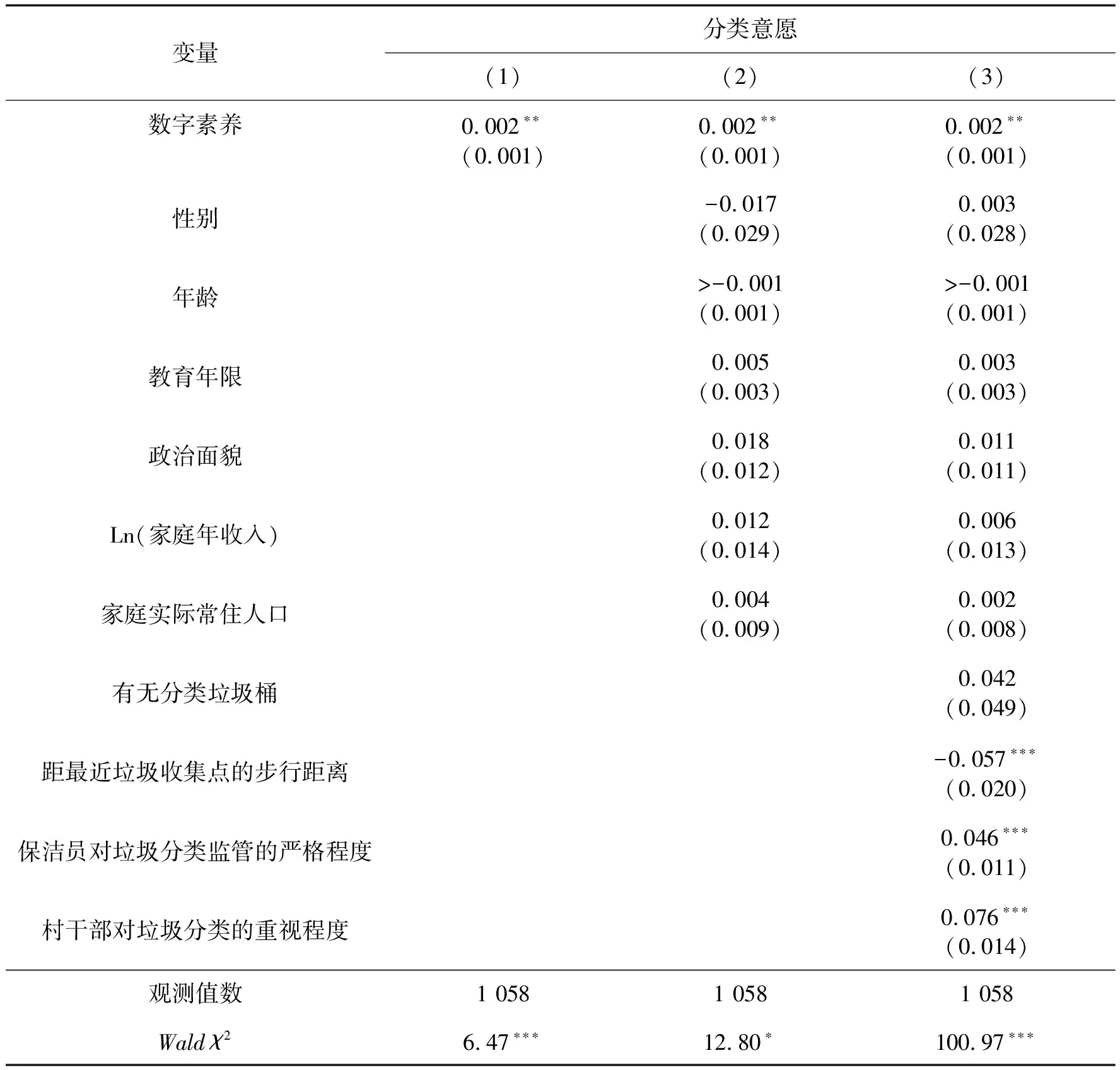

(一)数字素养与垃圾分类意愿

根据前文对数字素养、分类意愿及分类行为的定义,本文首先检验数字素养对农村居民生活垃圾分类意愿的影响。下页表3是采用Order probit模型进行逐步回归的估计结果。采用逐步回归法,表3中第(2)列在第(1)列的基础上给出了在控制所有的农户个体、家庭特征变量后,数字素养对农村居民的垃圾分类意愿仍具有显著的正向影响。进一步,表3中第(3)列加入了村庄是否有分类垃圾桶、家距最近垃圾收集点的步行距离、村庄保洁员对垃圾分类监管的严格程度以及村干部对垃圾分类的重视程度这些变量以控制影响农村居民垃圾分类的外部因素。在控制这些村庄特征变量后,数字素养对垃圾分类意愿仍具有显著的积极影响。这表明,数字素养水平的提升有助于提高农村居民对于农村生活垃圾分类处理的意愿程度。

表3 数字素养对农户生活垃圾分类意愿的影响

具体的,以第(3)列为例,估计结果显示,村庄保洁员对垃圾分类监管越严格,或是村干部对垃圾分类工作越重视,该村庄农村居民的分类意愿也越积极,其均在1%水平上显著。这与唐林等的研究结论一致(45)唐林, 罗小锋, 张俊飚.社会监督、群体认同与农户生活垃圾集中处理行为——基于面子观念的中介和调节作用[J].中国农村观察, 2019(2):18-33.,可能的解释是,农村地区熟人社会的特征十分鲜明,在熟人圈子中,农村居民的观念相对保守且面子观念较强。当村干部及保洁员对村庄垃圾分类工作表现出充分重视时,生活垃圾分类治理便由私人日常事务上升为村庄集体事务。此时如果农村居民能够在该村级事务中表现良好,那么这在很大程度上能够帮助农村居民在熟人圈子中赚取面子,成为群众焦点(46)董磊明, 郭俊霞.乡土社会中的面子观与乡村治理[J].中国社会科学, 2017(8):147-160.。这表明来自他人或集体的社会压力会形成个体特有的主观规范,而个体行为决策意愿会受到主观规范的直接有效影响,这正符合计划行为理论中的观点。

同时,家距最近垃圾收集点的步行距离越远越会显著降低农村居民的垃圾分类意愿。这与以往关于垃圾分类意愿的研究结论是一致的(47)DOMINA T, KOCH K.Convenience and frequency of recycling: implications for including textiles in curbside recycling programs[J].Environment and behavior, 2002(2):216-238.,也符合计划行为理论和“价值—信念—规范”理论中的观点,即环境行为意愿会直接受到外部情境因素的重要影响,当村庄所提供的垃圾分类便捷条件可以有效减少农村居民的时间和精力投入时,农村居民对垃圾分类所感知到的困难越少,其知觉行为控制能力就会越强,也越可能愿意进行垃圾分类活动。

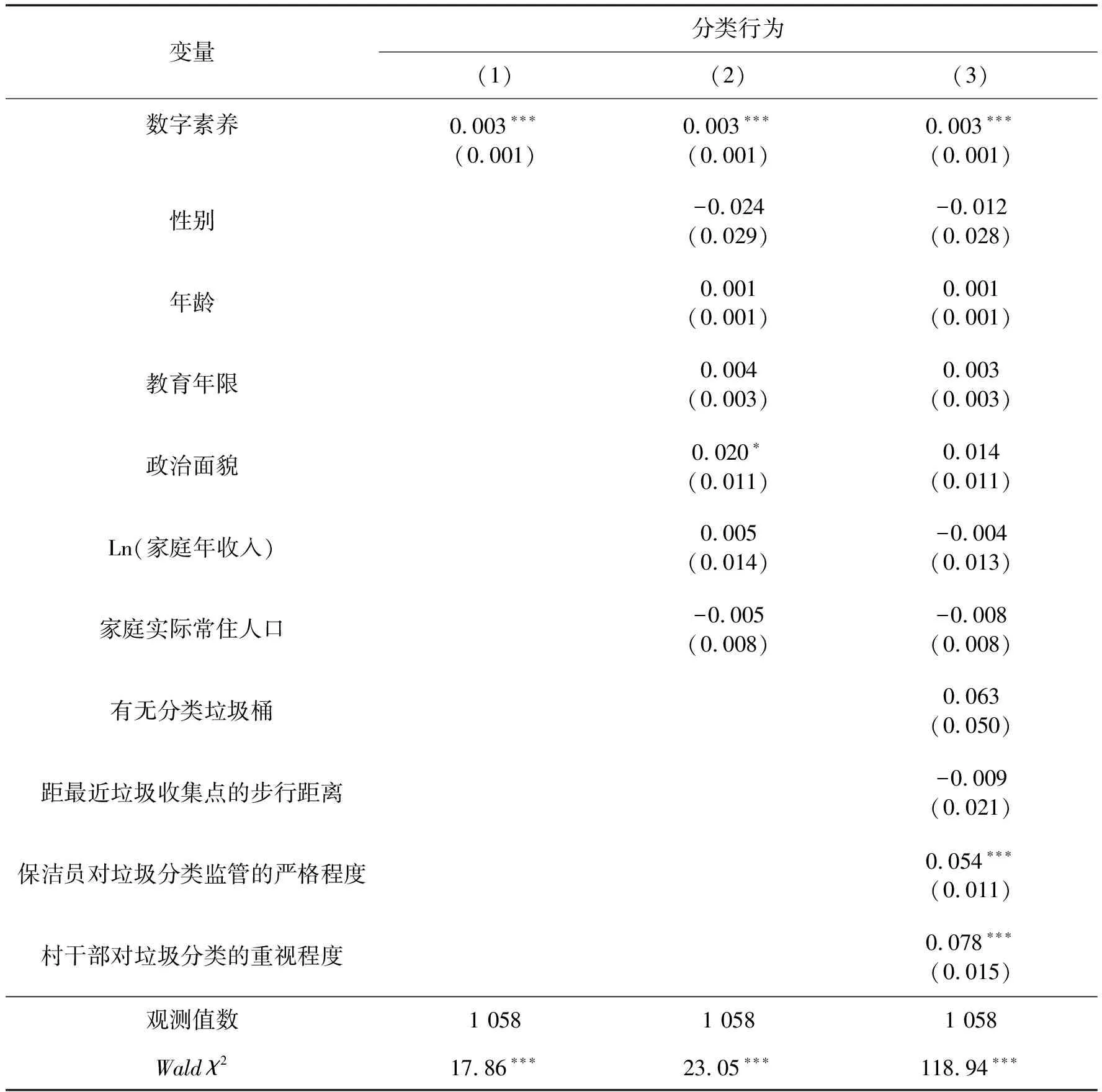

(二)数字素养与垃圾分类行为

进一步,我们考察数字素养对农村居民垃圾分类行为的影响。下页表4给出了数字素养对农村居民垃圾分类行为的Order probit回归结果。采用逐步回归,第(2)列估计在第(1)列仅考虑数字素养的基础上控制农村居民个体、家庭特征变量,本研究发现数字素养对农村居民垃圾分类行为在1%水平上具有显著正向影响;第(3)列在进一步控制外部因素后,数字素养对推动农民实施生活垃圾分类行为仍具有显著积极影响。

表4 数字素养对农户生活垃圾分类行为的影响

其中,以第(3)列为例,保洁员、村干部对垃圾分类处理工作越重视,该村庄的农村居民不仅意愿上倾向于参与垃圾分类,而且行动上也会积极实施垃圾分类。这符合计划行为理论和ABC理论中的观点,也即,垃圾分类行为会受到主观规范和外部条件共同作用。他人监督具有一定的内驱动力,农村居民的面子观念与他人监督相结合,便会形成更强的行为驱动力。而农村居民的面子观念恰好反映的是主观规范,他人监督则反映了来自外界的约束条件,在双重作用下,如果农村居民不积极实施垃圾分类行为,被村干部或保洁员批评惩罚等,那么这会给农村居民带来直接或间接的损失,影响农民在村庄中的名声和影响力(48)唐林, 罗小锋, 张俊飚.社会监督、群体认同与农户生活垃圾集中处理行为——基于面子观念的中介和调节作用[J].中国农村观察, 2019(2):18-33.。不过,本次数据显示家庭距最近垃圾收集点的步行距离对分类行为的负向影响并不显著。

(三)IV分析及其估计结果

潜在的内生性问题会导致估计结果出现偏误。因而,本文试图选取合适的工具变量来缓解这一问题。本文选取受访者曾经接受过的数字培训或教育的时间长短作为工具变量。农村居民所接受的数字培训或教育时间越长,农民越能灵活掌握使用数字工具,也更容易在生产生活中评估、转化、应用数字信息以解决实际问题,从而其数字素养水平也会越高;但是,其接受数字培训或教育的时间长短与受访者对于垃圾分类处理的态度和行为并没有直接联系。因而,本文认为用受访者曾经接受过的数字培训或教育的时间长短作为数字素养的工具变量能满足相关性及外生性的要求,下面将对此进行相关检验。

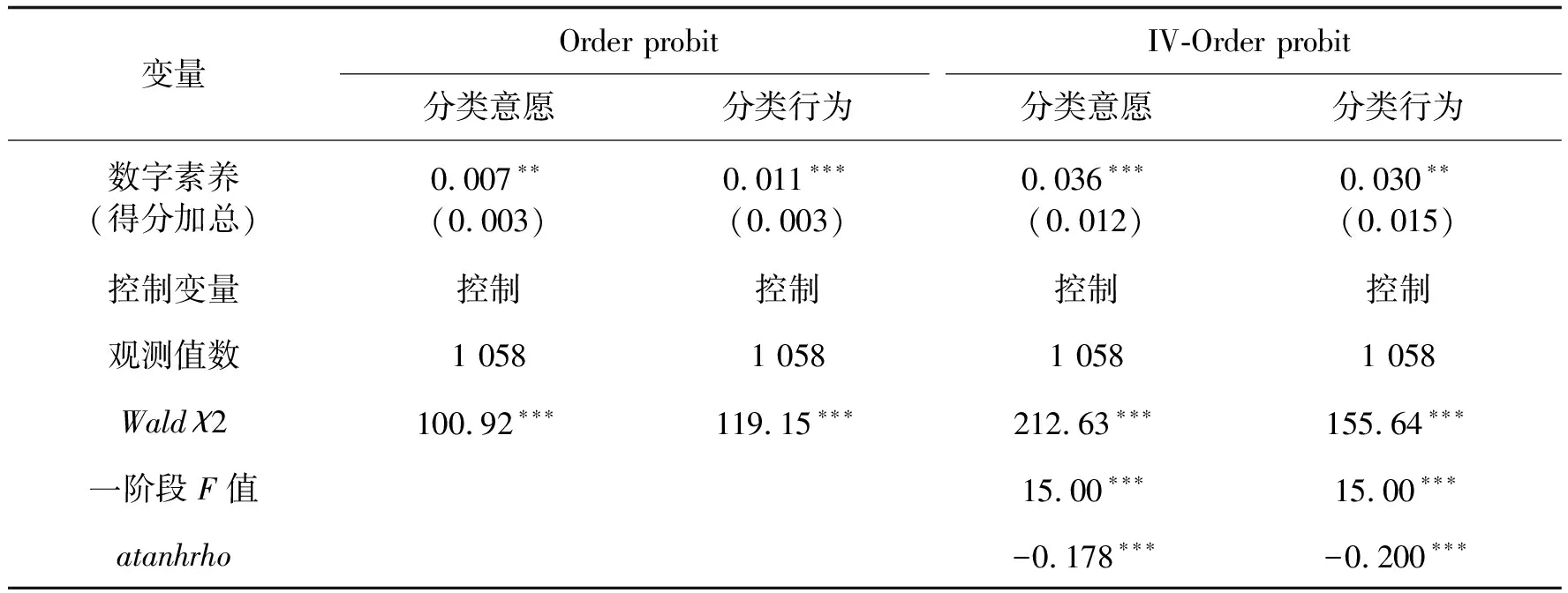

表5给出了数字素养对农村居民分类意愿及分类行为的IV-Ordered Probit估计结果。结果显示,拒绝数字素养为外生变量的原假设(atanhrho在1%的水平上显著)。因此,用受访者曾经接受的数字培训或教育的时间长短作为数字素养的工具变量是合适的,不存在弱工具变量问题。在分类意愿和分类行为两列估计中,数字素养均正向显著,其他变量的估计结果与基准回归中的估计结果基本一致。因此,基准回归与使用工具变量后的估计结果均表明,数字素养水平的增加可以提高农村居民参与生活垃圾分类治理的意愿,增进农村居民实施垃圾分类行为的可能性。家距最近垃圾收集点的步行距离所花费时间越长,越易降低分类意愿程度,增加发生分类行为的阻碍,而村庄保洁员、村干部对垃圾分类工作越重视,越易增强农村居民参与垃圾分类的意愿和提高其践行分类行为的可能性。

表5 数字素养对农户生活垃圾分类意愿及分类行为的IV分析

五、稳健性检验

(一)替换自变量测度方式

前文采用因子分析法测度农民数字素养水平,本文进一步替换关注变量的测度方式,采用评分加总法测度农民数字素养水平,也即,将所有测量题项得分进行加总得到最终数字素养得分。表6给出了有序Probit回归结果和IV-Ordered Probit回归结果,得到的估计结果与前文基本一致,表明前文的结论是可靠的。

表6 替换数字素养测度方式

(二)倾向得分匹配估计

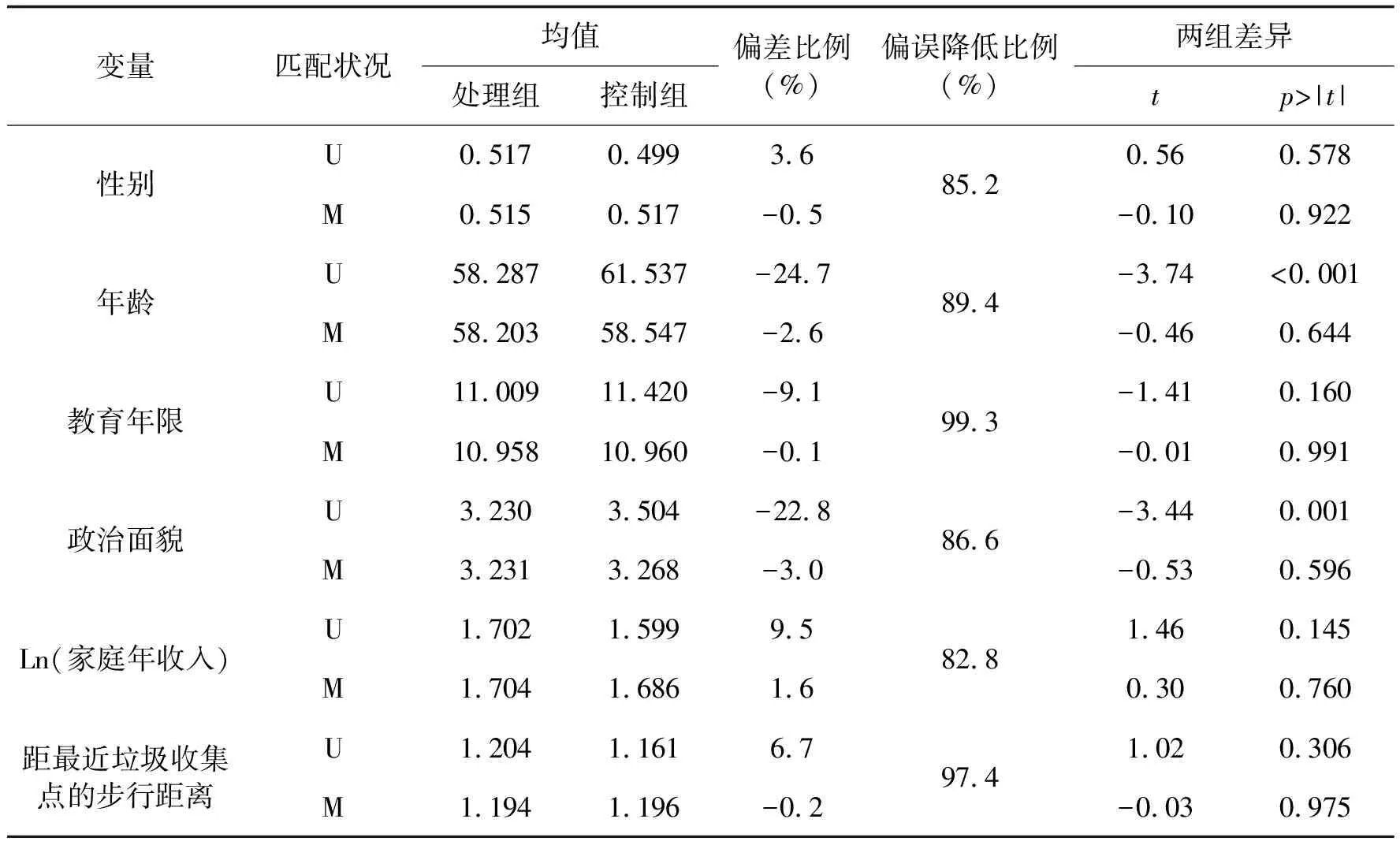

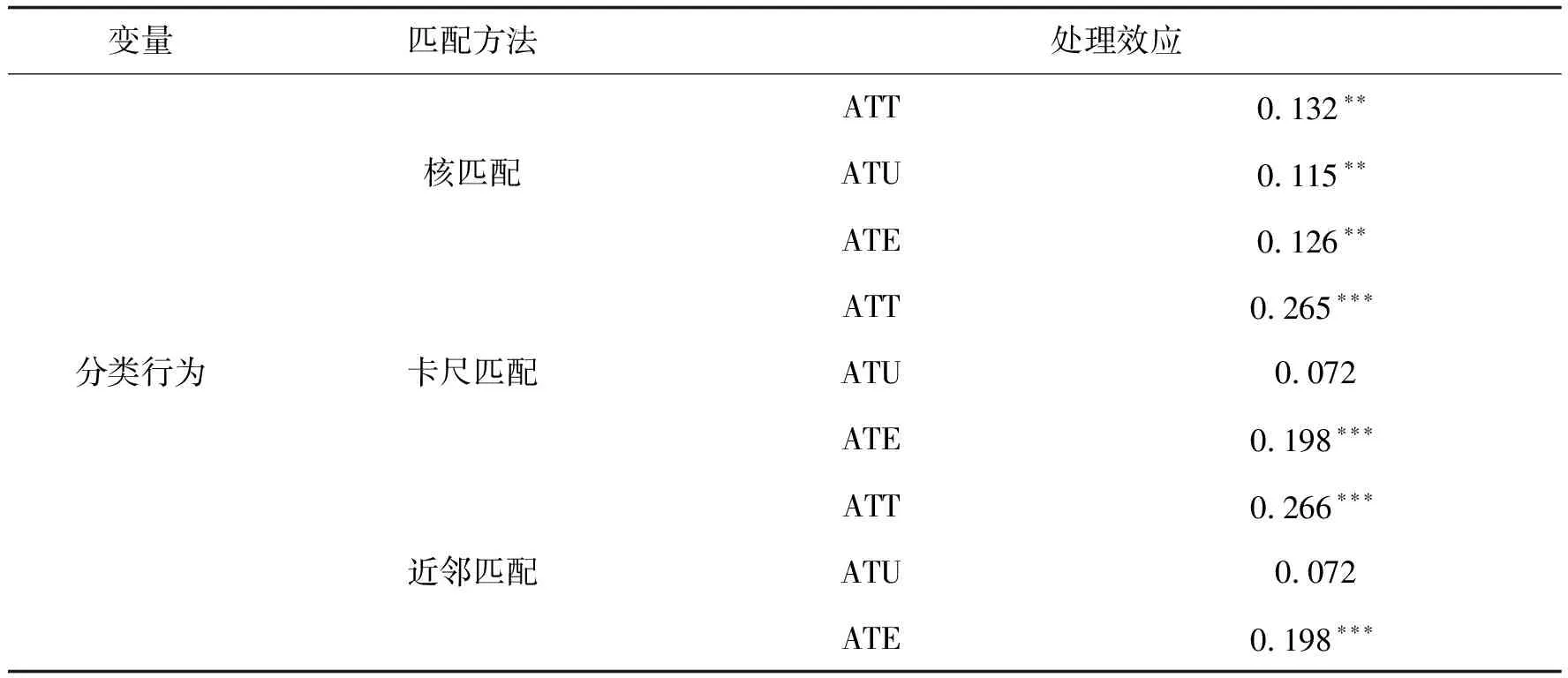

由于农村居民是否具有数字素养并不具有随机性,它会受到家庭收入水平、地区互联网基础设施和教育水平等因素的影响,因此可能会存在选择性偏差。故而本文进一步使用倾向得分匹配方法进行处理。根据是否具备数字素养,将样本划分为处理组和控制组(高于数字素养均值水平的为具备数字素养,视为处理组,低于均值水平的为不具备数字素养,视为控制组),在两组结果中寻找与其可测变量取值尽可能相似的结果进行匹配,进一步检验变量之间的因果关系。本文选取了常用的匹配方法(核匹配、卡尺匹配、k近邻匹配)进行匹配,并进行稳健性检验。表7给出了控制变量的匹配分析结果。可以看出,经匹配后所有控制变量的标准化偏差均小于10%,且绝大多数变量的偏误降低比例超过85%,处理组和控制组之间各控制变量的均值差异不大,t检验无法拒绝处理组与控制组无系统差异的原假设,说明样本匹配结果较好,能够通过平衡性检验。在多种匹配方式下,得到的处理效应和前文的回归结果基本一致,如表8所示说明本文得出的结论是稳健的。

表7 控制变量平衡性检验及匹配处理效应结果

表8 匹配处理效应结果

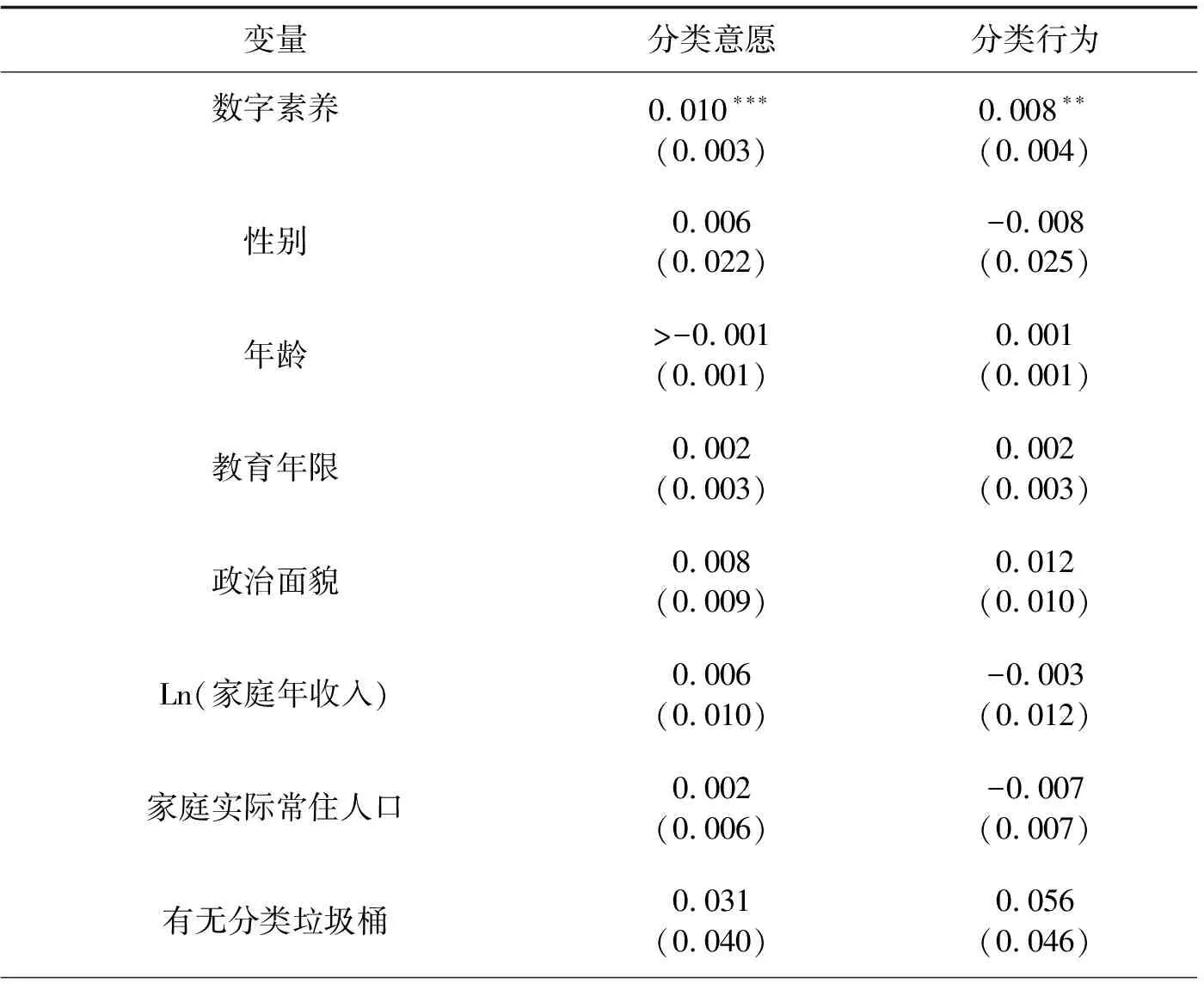

六、进一步分析

前文分析得出,数字素养水平的提升能够显著提高农村居民参与垃圾分类治理的意愿并增强其实施分类行为的可能性。但是,前文仅是逐个分析了农民数字素养水平与分类意愿、分类行为的关系,而且前文的描述性统计结果表明,农村居民的分类意愿明显高于分类行为,存在意愿与行为的不一致。故而,本文进一步分析数字素养水平的提升对分类意愿与分类行为差异之间具有怎样的作用。

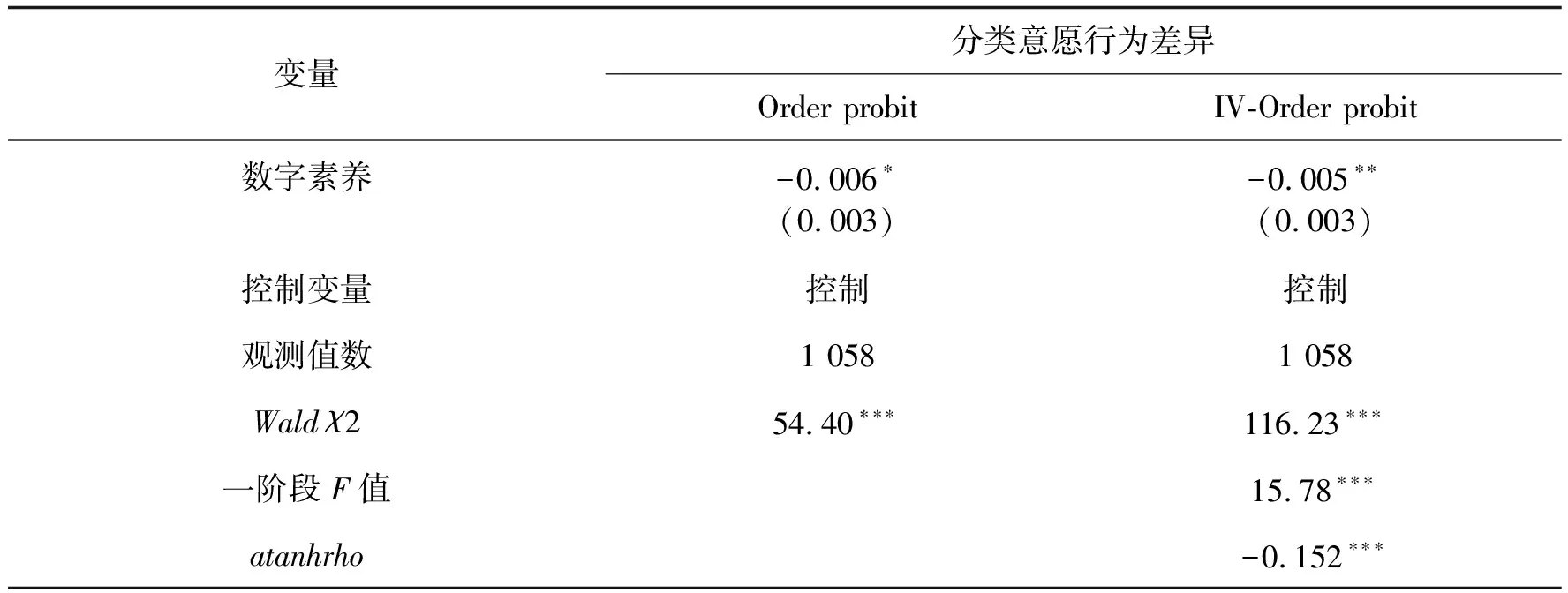

本文将分类意愿与分类行为得分作差并取绝对值以获得意愿与行为差异的得分。绝对值越大,分类意愿与分类行为之间的差异也越大,意愿与行为之间的鸿沟越大;反之,绝对值越小,分类意愿与分类行为之间的差异越小,意愿与行为之间一致性越高。统计结果显示,该变量平均值为0.567,标准差为0.869,表明农村居民参与垃圾分类的意愿与践行垃圾分类行为之间存在较大差异,明显存在知行不合一的问题。表9给出了数字素养与意愿行为差异之间的回归结果,结果显示,数字素养水平的提升能够明显缩小意愿与行为之间的差异,有助于农村居民将分类意愿转化为分类行为。这可以用计划行为理论、“价值—信念—规范”理论和ABC理论的基本主张来解释,农村居民垃圾分类意愿与分类行为受到主观态度、社会规范和外部条件的共同作用,农民数字素养水平越高,越能熟练使用数字工具来了解环保信息,沟通学习环保知识技能,获悉环保法律框架约束,并熟悉周围垃圾分类收集站点等相关信息。这些有助于农民塑造正确的环保价值观念,培养正确的环保态度,增强社会压力感,并提升知觉行为控制能力,进而在主观态度、框架规范和外部条件等多重作用下,农民垃圾分类意愿与分类行为均得到改善,而且能够促进分类意愿比较顺利地转化为分类行为的实践,从而实现知行合一。此外,村干部、保洁员对垃圾分类越重视,越有助于缩小农民垃圾分类意愿与分类行为之间的差异,而家距最近垃圾收集点的距离越远,农民分类意愿与分类行为之间的差异越大。

表9 数字素养对农户生活垃圾分类意愿与分类行为差异的影响

七、结论和政策启示

(一)结论

农村居民数字素养的缺乏是制约农村居民参与生活垃圾分类治理的一个重要的内部因素。基于江苏省农村生活垃圾治理调研数据,本文研究了数字素养和农村居民垃圾分类意愿及分类行为之间的关系。通过稳健性检验,研究结论如下:

数字素养对农村居民垃圾分类意愿及其分类行为均具有一致的显著正向影响,换言之,数字素养显著不仅促进了农村居民对生活垃圾分类处理的参与意愿提升,还促进了农村居民积极践行垃圾分类行为。而且,数字素养水平的提升能够显著缩小农村居民垃圾分类意愿与分类行为之间的差异,促进垃圾分类治理知行合一。

村庄保洁员对垃圾分类监管的严格程度、村干部对垃圾分类处理的重视程度都将显著推动农村居民参与垃圾分类治理意愿的提升并提高其践行垃圾分类行为的可能,还会明显缩小分类意愿与分类行为之间的差异。家距最近垃圾收集点的距离越远则会显著负向影响农村居民参与生活垃圾分类治理的意愿,虽然其对分类行为的负向影响并不显著,但仍会明显扩大分类意愿与分类行为之间的差异。

(二)政策启示

根据以上研究结论,本文提出以下政策启示:

积极提高农村居民数字素养,有效提升垃圾分类治理水平。各级政府部门加快建设和完善农村地区网络基础设施,提高农村地区互联网普及率,为保障农村居民使用数字工具提供完备的设施条件。同时,农村社区应对农村居民开展多元化的数字教育或培训,提高居民正确使用数字工具获取信息和整合应用数字资源的能力。此外,大众媒体可以适当增加以环境保护和垃圾分类为主题的宣传教育内容,促使农村居民能够通过互联网认识到生活垃圾所产生的污染及危害,从而增进农民的环境风险感知力,培养农民的环境责任感,进而提高农民参与垃圾分类治理的意愿及其践行分类行为的可能性,提升分类意愿与分类行为的一致性,真正实现垃圾分类治理知行合一。

适当强化社会监督约束机制,积极营造全员参与良好氛围。村庄保洁员和村干部需要在态度上充分重视垃圾分类治理工作,将其从个人日常事务上升为村级公共事务;在行动上应积极寻找构建有利于垃圾分类治理工作持续稳步发展的长效机制,而且应对垃圾分类处理工作设定专门的村规民约以及条约清晰的奖惩制度,从而提高农村居民关于正确垃圾分类的行为控制力和主观规范感。同时,村庄社区可以适当地宣传在垃圾分类治理方面表现突出的家庭事例,积极发挥优秀榜样的带头示范作用,从而激发农村居民的环境保护热情,营造村庄社区内部全员参与生活垃圾分类治理的良好氛围。

合理布置垃圾分类收集站点,切实促进分类服务轻松便捷。农村社区需要结合村庄人口规模、农业生产生活特点以及生活垃圾产生量和垃圾成分等特征,有针对性地对不同类型的垃圾设定相应的垃圾分类回收标准和收运时间计划,并设立数量适当且便于识别的垃圾收集站点。而且,在合理规划垃圾收集站点的地理分布位置时,应特别注意农村居民住宅的空间分布特点,从而减少农村居民进行生活垃圾分类回收的时间成本和精力消耗,增进垃圾分类服务的便利性,进而真正实现农村生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。