干湿交替下氮肥施用对土壤有机氮库转化的影响

2022-08-15崔宏卓廖世鹏张洋洋李小坤丛日环鲁剑巍

崔宏卓,廖世鹏,张洋洋,李小坤,丛日环,任 涛*,鲁剑巍

(1.华中农业大学资源与环境学院,湖北 武汉 430070;2.农业农村部长江中下游耕地保育重点实验室,湖北 武汉 430070)

水旱轮作是我国长江流域的主要种植模式,其季节性的干湿交替会促进土壤中氧化还原反应的进行,从而影响土壤中各类养分的形态及其转化[1]。氮素作为植物生长发育所必需的大量元素,是限制作物产量和品质的关键因子,氮肥的施用是提高作物和土壤氮素含量的重要手段[2-3]。土壤中的无机氮库是体现旱地土壤供氮能力的重要指标,然而在水田土壤中,土壤无机氮含量并不能有效表征土壤的氮素供应[4]。宿敏敏[5]在研究稻麦轮作系统中土壤无机氮(0~20 cm)的动态变化规律时发现,在水稻季施用氮肥后,土壤铵态氮含量在短期内明显提升,经过一个月后又逐渐下降,最后与不施肥处理的铵态氮含量无明显差异,均维持在较低水平,但水稻的最终产量却明显高于不施肥处理。可见,氮肥在施用到水田后优先以无机氮形态存在,经过一段时间后逐渐转化并储存为其他有效的氮素形态。

有机氮库是土壤氮素的重要组成部分,其占土壤全氮含量的90%以上,并且可以通过土壤微生物的矿化作用转化为无机氮,是土壤无机氮的重要补充。研究表明[6-7],土壤对作物的供氮量可占到作物吸氮量的45%~82%,土壤中无机氮含量因作物吸收而明显降低,土壤中有机氮便会通过氨化作用分解成NH4+,部分NH4+再通过硝化作用形成NO3-,从而补充土壤无机氮含量。近年来发现,土壤有机氮组分受植被、耕地类型、灌溉和施肥等农业措施显著影响。其中,施用氮肥是补充土壤氮素和维持土壤生产力的主要措施,也是土壤有机氮的重要来源[8]。张电学等[9]通过小麦/玉米轮作试验发现,氮肥施用主要进入土壤酸解铵态氮和氨基酸态氮库。而王岩等[10]的研究表明,土壤中残留的化肥氮主要转化为未知态氮和氨基酸态氮。此外,吴汉卿等[11]研究发现,灌水下限、施氮量和水氮交互均显著影响土壤有机氮组分。通过以上研究有利于分析土壤有机氮库的最终变化,但忽略了土壤有机氮库的动态转化过程,从而导致不同研究者的结果不尽相同,而且目前关于水旱轮作体系的研究更是少之又少。

因此,为了明确水旱轮作条件下土壤氮库,尤其是有机氮库的转化,本研究利用室内培养试验,模拟了不同水分条件下氮肥施用对土壤氮素形态的影响,剖析了不同形态氮库之间的相互关系,以期揭示水分和氮肥相互作用对土壤有机氮库的影响,为水旱轮作体系氮肥的合理施用提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

供试土壤采自湖北省武汉市华中农业大学校内定位试验基地(30°28′10″N,114°21′21″E),土壤类型为黄棕壤(铁质湿润淋溶土),质地属于黏壤土。供试土壤基础理化性质为pH 6.51,有机质15.27 g/kg,全氮0.71 g/kg,有效磷6.24 mg/kg,速效钾130.9 mg/kg。

1.2 试验设计

培养试验采用两因素(氮素和水分)试验设计,包括2个氮素水平(N0:不施氮;N64:施氮N 64 mg/kg)和4种水分条件(SF:模拟淹水;FD:水改旱;SD:模拟旱地;DF:旱改水),氮素和水分完全组合共8个处理,每个处理4次重复,完全随机排列,于华中农业大学校盆栽场进行。试验采用土培法,每盆装土15.0 kg,供试氮素为尿素,水为自来水(NH4+-N和NO3--N含量分别为0.2、3.0 mg/L)。其中模拟淹水条件为土壤与肥料混合均匀后淹水,整个培养阶段水面深度保持在5 cm左右;而水改旱条件在培养前期与模拟淹水条件相同,当培养87 d后进行落干,将土壤水分含量维持在田间持水量的80%左右继续培养3个月;模拟旱地条件为土壤与肥料混合均匀后加水,调整土壤含水量为田间持水量的80%左右;而旱改水条件在培养前期与模拟旱地处理相同,87 d后淹水,保持水面深度在5 cm左右继续培养3个月。各处理每隔2 d采用称重法加水以保证各处理水分条件的一致。对于模拟旱地处理,首次浇水采用2/3注射+1/3漫灌的方式,之后均采用注射的方式;模拟淹水处理的桶内壁做好刻度以保证桶内水面在0.5 cm内变化。

1.3 样品采集与测定

分别在施肥后第1、7、15、27、55、87、103(水分条件转换完成)、109、117、129、157、189 d采用直径为2 cm的土钻在每个盆内取土,每盆土取5钻,钻眼利用其周围表层土壤填充,将其适当风干至土壤中没有明显水分后,立即过2 mm筛并混匀,部分土样采用1 mol/L KCl浸提-连续流动分析仪(AA3,Seal公司,德国)测定土壤无机氮(NH4+-N和NO3--N)含量,剩余土样进行风干处理。风干后选取27、129 d土壤样品测定其全氮和有机氮组分含量。土壤全氮采用浓硫酸消煮-半微量凯氏定氮法测定;土壤有机氮组分采用Bremner酸解-分级法[5]测定。

1.4 数据处理

数据采用Excel 2010进行计算,采用SPSS 20.0进行方差分析、多重比较(LSD)和相关性分析,利用Origin Pro 8.5进行绘图。

2 结果与分析

2.1 不同水分条件下土壤含水量的动态变化

由图1所示,土壤培养前87 d内,模拟淹水与水改旱处理土壤含水量为30%,而模拟旱地与旱改水处理土壤含水量为24%,经过水分条件转换(87 d)后,水改旱处理土壤含水量低于模拟淹水处理,而旱改水处理土壤含水量高于模拟旱地处理。

图1 培养阶段不同处理土壤含水量动态变化

2.2 不同水分条件和氮肥用量下土壤无机氮含量的动态变化

根据图2可知,模拟淹水条件下土壤铵态氮含量显著高于模拟旱地条件,且模拟淹水条件下土壤铵态氮含量随氮肥用量的增加而增加,而模拟旱地条件下土壤铵态氮含量受氮肥用量的影响并不显著。当培养至27 d时,模拟淹水条件下土壤铵态氮含量达到稳定,与不施肥相比,氮肥施用提高土壤铵态氮20.1 mg/kg,提升幅度为232.5%。经水分条件转换(87 d)后,水改旱条件下土壤铵态氮含量开始下降,而其他水分条件均无明显变化。当培养至129 d时,与模拟淹水条件相比,水改旱条件下不施肥和施肥处理中土壤铵态氮含量分别降低0.2和7.7 mg/kg,降低幅度分别为2.5%和29.9%。氮肥施用后模拟旱地条件下土壤硝态氮含量显著高于模拟淹水条件,且模拟旱地条件下土壤硝态氮含量随氮肥用量的增加而增加,而模拟淹水条件下土壤硝态氮含量受氮肥用量的影响并不显著。当培养至27 d时,模拟旱地条件下土壤铵态氮含量达到峰值,与不施肥相比,氮肥施用提高土壤硝态氮26.3 mg/kg,提升幅度为228.7%。经水分条件转换(87 d)后,各种水分条件下土壤硝态氮含量并无明显变化,并且随着时间的延续,土壤硝态氮含量均呈现降低的趋势,当培养至187 d时,各种水分条件下土壤硝态氮无明显差异,均维持在较低水平。

图2 不同水分条件和氮肥用量下土壤无机氮含量动态变化

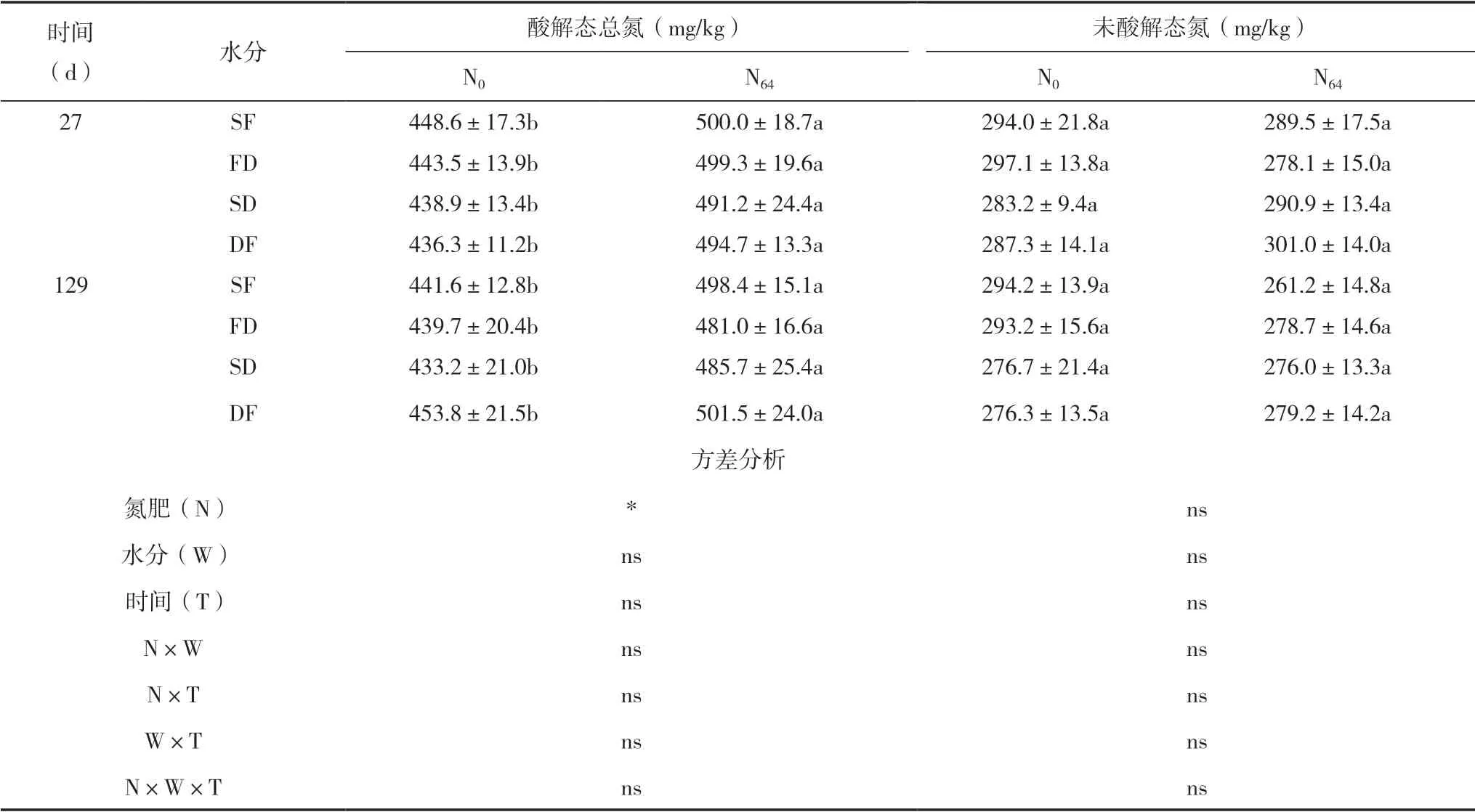

2.3 不同水分条件和氮肥用量下土壤酸解态总氮与未酸解态氮含量的变化

氮肥施用能够显著提高土壤酸解态总氮含量,而水分条件与培养时间对土壤酸解态总氮含量均无显著影响,氮肥施用、水分条件与培养时间三者之间均无显著交互作用(表1)。当培养至27 d时,与不施肥处理相比,模拟淹水、水改旱、模拟旱地、旱改水处理在施用氮肥后土壤酸解态总氮含量分别增加51.4、55.8、52.3、58.4 mg/kg,增幅分别为11.5%、12.6%、11.9%、13.4%。进行水分条件转换并培养至129 d时,施用氮肥与不施肥处理相比,模拟淹水、水改旱、模拟旱地、旱改水处理土壤酸解态总氮分别增加56.8、41.3、52.5、47.7 mg/kg,增幅分别为12.9%、9.4%、12.1%、10.5%。土壤未酸解态氮含量在培养过程中比较稳定,在整个培养阶段,各种水分条件与氮肥处理中土壤未酸解态氮含量均维持在261.2~301.0 mg/kg范围内,水分条件、氮肥用量与培养时间均未对土壤未酸解态氮含量产生显著影响。

表1 不同水分条件和氮肥用量下土壤酸解态总氮与未酸解态氮含量

2.4 不同水分条件和氮肥用量下土壤酸解态氮各组分含量变化

氮肥施用不仅提高土壤酸解态总氮含量,对土壤酸解态氮各组分含量也有显著影响(图3),不同水分条件下施入氮肥,土壤酸解态氮各组分含量变化具有一定差异。当培养至27 d时,与不施肥处理相比,模拟淹水、水改旱、模拟旱地、旱改水条件下施用氮肥后土壤酸解铵态氮含量分别增加21.8、20.3、8.0、7.1 mg/kg,氨基酸态氮含量分别增加5.5、4.9、19.0、17.8 mg/kg,未知态氮含量分别增加18.0、14.2、16.9、15.5 mg/kg,而氨基糖态氮含量无明显变化。进行水分条件转换并培养至129 d时,与27 d相比,模拟淹水与水改旱条件下施用氮肥处理中土壤酸解铵态氮含量分别降低22.7、20.5 mg/kg,氨基糖态氮含量分别提高29.7、23.7 mg/kg,而模拟旱地与旱改水条件下施用氮肥处理中土壤氨基酸态氮含量分别降低25.2、31.9 mg/kg,未知态氮含量分别提高24.9、22.3 mg/kg。

图3 不同水分条件和氮肥用量下土壤酸解态氮各组分含量

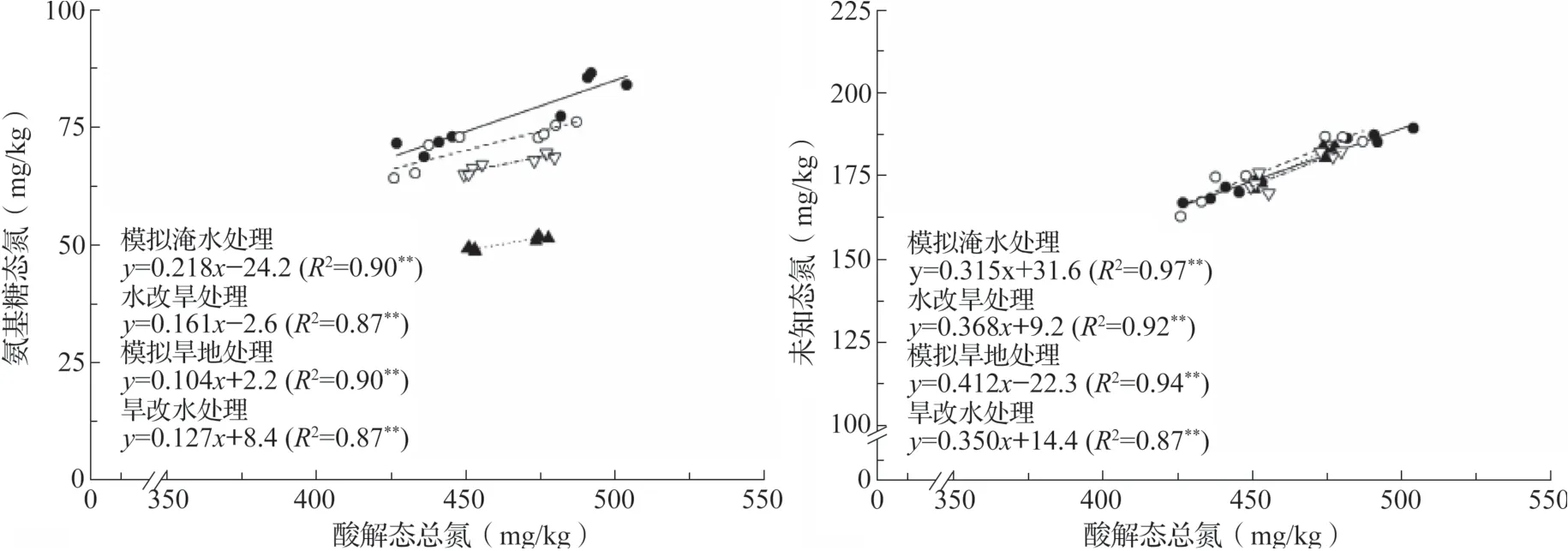

将第27 d土壤酸解态总氮和酸解态氮各组分含量进行线性回归分析可知(图4),不同水分条件下施用氮肥土壤酸解态氮在酸解态氮各组分的分布略有不同,模拟淹水条件下土壤酸解态氮主要以酸解铵态氮和未知态氮形式存在,分配比例分别为40.2%、33.7%,而模拟旱地条件下主要以氨基酸态氮和未知态氮形式存在,分配比例分别为40.7%、31.5%。进行水分条件转换并培养至129 d时(图5),与培养27 d时相比,模拟淹水条件下土壤酸解铵态氮分配比例降低14.1%,而氨基糖态氮分配比例明显提高10.5%;模拟旱地条件下土壤氨基酸态氮分配比例降低10.0%,而未知态氮分配比例提高9.7%;与模拟淹水条件相比,水改旱条件下土壤氨基糖态氮分配比例降低5.7%;旱改水条件较模拟旱地条件下土壤未知态氮分配比例降低6.2%。

图4 27 d时不同水分条件下土壤酸解态总氮与酸解氮各组分的关系

图5 129 d时不同水分条件下土壤酸解态总氮与酸解氮各组分的关系

2.5 不同水分条件和氮肥用量下土壤无机氮与有机氮组分的相关性分析

氮肥用量与土壤无机氮、有机氮各组分的相关性分析结果如图6所示,随氮肥用量的增加,土壤铵态氮、酸解态总氮、酸解铵态氮、氨基酸态氮及未知态氮含量均极显著增加(P<0.01)。土壤铵态氮与硝态氮之间无显著相关关系,而土壤酸解态氮中除氨基糖态氮外各酸解态氮组分均随酸解态总氮含量的增加而增加(P<0.01)。土壤铵态氮与酸解铵态氮、酸解态总氮均存在极显著正相关性(P<0.01),而土壤硝态氮与酸解氨基酸态氮之间也存在极显著正相关性(P<0.01)。

图6 不同水分和氮肥用量下土壤氮组分间的相关关系矩阵图

3 讨论

3.1 水分条件和氮肥用量对土壤无机氮组分的影响

水分和氮肥是影响土壤无机氮含量的重要因素,本研究中,不同水分条件下施用氮肥对土壤无机氮含量产生不同的影响。模拟淹水条件下,施用氮肥有利于土壤铵态氮含量的明显提高,而对土壤硝态氮含量无明显影响。这与已报道的研究结果[12-13]类似,当尿素等化肥施入水田后会优先转化为铵态氮,其中在第1 d时铵态氮占总氮浓度比例达到50.6%~92.8%,而硝态氮仅占3.8%~22.6%。相反,模拟旱地条件下施用氮肥有利于土壤硝态氮含量的提高,而对土壤铵态氮含量无明显影响。范晓晖等[14]和Flowers等[15]研究表明,硝化微生物为好氧微生物,受土壤水分与氧分压的强烈影响,旱地条件下硝化作用明显强于淹水条件。王西娜等[16]也通过研究发现,硝态氮是旱地作物吸收的主要氮素形态,旱地土壤无论施入酰胺态氮肥尿素,还是铵态氮肥碳酸氢铵,最终都将转化成硝态氮。

3.2 水分条件和氮肥用量对土壤有机氮组分的影响

本研究发现氮肥施用能明显提高土壤酸解态总氮含量,但未酸解态氮含量无明显增加,水分条件对于土壤酸解态总氮与未酸解态氮含量均无明显影响。贾倩等[17]对不同轮作模式下氮肥用量对土壤有机氮组分影响的研究中也得出类似结论,经过3年种植后,不同轮作模式下土壤全氮和酸解态总氮含量均明显增加,而未酸解态氮在3年内并未发生明显变化。其原因可能是:采用Bremner酸水解有机氮分级法测得的未酸解态氮可能以杂环或芳香环类化合物存在,而这两种均为稳定性氮化合物,不易被矿化,因此可以认为未酸解态氮主要以难矿化的稳定性有机氮为主,而土壤酸解态氮则较为活跃,与土壤供氮能力紧密相关,其酸解态氮各个组分在一定程度上可作为土壤供氮潜力的表征[18-19]。

通过对酸解态氮各组分含量变化的进一步分析可知,在施用氮肥的初始培养阶段,模拟淹水与模拟旱地条件下土壤酸解铵态氮、氨基酸态氮、未知态氮含量均会提高,这与前人研究结果基本一致[9-11]。但两种水分条件下酸解氮组分增加程度不同,其中模拟淹水条件下主要提高酸解铵态氮含量,而模拟旱地条件下主要提高酸解氨基酸态氮含量,并且随着培养时间的延长,各处理土壤酸解铵态氮、氨基酸态氮含量均开始逐渐降低。以上表明,氮肥在施用到土壤中后会优先转化为酸解铵态氮与氨基酸态氮,而随着生育期的推进,这两种组分会分解向其他有机氮组分转化。姜慧敏等[20]通过15N标记化肥研究氮在土壤中转化时也发现,利用外源化肥氮合成的酸解铵态氮和氨基酸态氮相对不稳定,容易被土壤微生物转化为其他形态保存在土壤中,可分别定义为“暂时库”和“过渡库”。当经过水分条件转变后发现,模拟淹水、水改旱条件下,土壤氨基糖态氮含量明显提高,而模拟旱地、旱改水条件下的未知态氮含量有所增加。其原因可能是土壤水分含量较高的条件下有利于提高微生物量,且氨基糖态氮主要存在于真菌的几丁质结构中,来源于微生物细胞壁物质,随微生物量的提高,土壤氨基糖态氮含量也随之增加[21-22]。而未知态氮是由杂环态氮、土壤腐殖化过程的产物等生物有效性低的物质组成,不易分解,因而容易在土壤中聚集[23]。因此,在水分含量较高的条件下,土壤不稳定有机氮组分主要向氨基糖态氮转化,而水分含量低的条件下,主要向未知态氮转化。

3.3 土壤无机氮与有机氮组分之间的关系

多年研究表明[24],无机氮的同化和有机氮的矿化是土壤中同时进行的两个方向相反的过程,它们的强弱程度主要取决于能源物质的种类和数量,当易分解的能源物质大量存在时,无机氮的同化作用就会大于有机氮的矿化作用,从而表现为无机氮的净生物同化作用,反之则为净矿化作用。因此,在本试验中施用氮肥处理的土壤无机氮含量在整个培养阶段呈降低的趋势,主要表现为无机氮的生物同化作用。同时,由于酸解铵态氮和氨基酸态氮组分在有机氮库中相对不稳定,会逐渐分解转化为比较稳定的氨基糖态氮和未知态氮组分。通过将无机氮与有机氮组分进行相关性分析发现,土壤铵态氮与酸解铵态氮呈显著的正相关,而土壤硝态氮与酸解氨基酸态氮也存在显著正相关性。有研究表明,酸解铵态氮主要成分为土壤吸附态铵、固定态铵、脱氨基作用及分解转化的铵态氮,因此土壤铵态氮与酸解铵态氮之间存在紧密的联系[25]。而目前关于氨基酸态氮成分的研究相对较少,尚且无法印证土壤硝态氮与氨基酸态氮之间的关系,该问题有待于进一步研究。

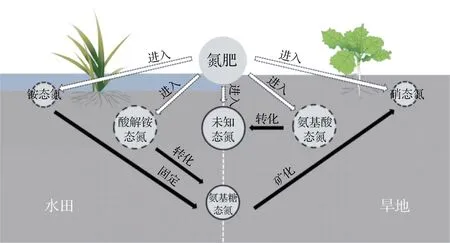

因此,水田中施入氮肥短期内有利于提高土壤铵态氮和酸解铵态氮含量,但随着时间的延长,两种氮组分会逐渐降低,而氨基糖态氮含量逐渐增加,这就解释了为什么氮肥在施入水田后短期内提高田面水和土壤无机氮含量,当经过一个月的时间后,不同氮肥处理之间土壤无机氮并无明显差异的问题。卜容燕等[26]在研究水稻-油菜轮作体系中发现,仅在稻田中施用氮肥可以提高当季水稻产量,水稻收获后土壤无机氮含量无显著提升,但仍对下季油菜产生显著的后效。这是因为水稻季施入的氮肥显著提高了土壤氨基糖态氮组分含量,因作物吸收影响,土壤氨基糖态氮通过矿化作用转化为植物吸收的硝态氮以满足作物的需求。可见,土壤氨基糖态氮可有效表征水田土壤的供氮能力,是水旱轮作体系肥料氮素的重要“中转库”(图7)。

图7 氮肥施用在水旱轮作体系下土壤氮库内的转化

4 结论

不同水分条件下施入氮肥显著影响土壤无机氮与有机氮的含量。培养初期,模拟淹水条件下施入氮肥有利于提高土壤铵态氮和酸解铵态氮的含量,而模拟旱地条件下有利于提高土壤硝态氮与氨基酸态氮的含量。

随培养时间的延长,各种水分条件下土壤无机氮、酸解铵态氮及氨基酸态氮含量逐渐降低,而模拟淹水、水改旱条件下氨基糖态氮含量则明显提高,模拟旱地、旱改水条件下未知态氮含量明显提高。

氮肥施入水田初期促进了土壤铵态氮和酸解铵态氮含量的提高,随后这两种氮组分逐渐分解转化,而氨基糖态氮含量逐渐提升,氨基糖态氮是水旱轮作体系肥料氮素的重要“中转库”。