鼓励生育政策下的个人所得税改革探析*

2022-08-13易去劣易雅帅

易去劣,易雅帅

(长沙财经学校,湖南 长沙 410007)

2021年5月,国家统计局发布了《第七次全国人口普查公报》,公布了人口主要数据,同年五月,中共中央政治局审议通过了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,出台鼓励生育“三孩政策”,标志着我国人口态势和人口政策出现了重大的转变。从表1分析可知:我国人口近十年来持续低速增长,2010至2020年的人口平均增长率仅为0.53%。2020年我国总和生育率仅为1.30,处于超低水平。随着“两孩政策”效应的消退,新生人口迅速下降,生育率已经进入极低水平。如果我国在21世纪都保持1.3的总和生育率,那么2023年就会出现人口负增长,21世纪中叶人口增长率为-1%,21世纪末达到-1.6%,21世纪末总人口降到6.5亿,而60岁及以上老年人口几乎接近总人口的一半。即使生育率在未来5年回升到更替水平并保持不变,仍然会出现45年的低速人口负增长,21世纪末总人口降到13.2亿,60岁及以上老年人口占30%。[1]我国将在“十四五”期间面临人口结构失衡、人口老龄化和劳动力不足的窘境,我国已经全面进入低生育率陷阱。

表1 近十年我国人口出生状况

一、个人所得税支持鼓励生育政策的内在逻辑

我国计划生育政策始于20世纪70年代初,其主要目的是控制人口规模快速扩张。20世纪80年代,实行独生子女的计划生育政策并被确定为一项基本国策,人口规模得到有效控制。2000年以后,随着人口态势出现的反向变化,在一些省份陆续出台“双独二孩”政策,2013年国家开始实施“单独二孩”政策,2015年国家开始实施“全面二孩”政策。然而,“全面二孩”政策的实行并没有改变我国人口低速增长的不利局面。至2021年我国推行鼓励生育“三孩”政策,并积极实施配套支持措施。

人口窘境倒逼鼓励生育政策的出台,经济原因是当前我国居民生育意愿偏低的主要根源。席卷全球的新冠疫情给全球经济带来了深远的负面影响,各大经济体经济活力减弱,经济下行压力增大,居民收入预期降低、生育成本压力增大等经济因素制约着我国公民的生育意愿,我国已步入“成本约束型”的低生育发展阶段。[2]基于此,我国除了出台鼓励生育政策外,还应实施相应的配套措施,以增强家庭收入预期,降低生育成本,刺激生育愿望,鼓励居民生育。个人所得税属于直接税,与居民可支配收入密切相关,在调节收入分配方面具有独特优势,且个人所得税操作空间大,可通过改变征收方式、调整起征点、增加专项扣除、设置税收优惠等方式进行调节,提高家庭可支配收入,降低生育成本,提升生育意愿,个人所得税改革应成为鼓励生育政策配套措施之一。

20世纪70年代发达国家如德国、法国较早出现了人口出生率低的问题,严重影响其经济发展,这些国家相继采取了一些鼓励生育的个人所得税税收支持措施,如德国主要有未成年子女基本生活费用免税、未成年子女托育、教育和培训费用免税、未成年子女税收抵免、14岁以下子女保育费税前扣除等,逐步扭转了人口增长率低的局面,2019年联合国《世界人口展望》显示德国近十年来的人口总和生育率出现了上涨的趋势。这说明个人所得税税收支持措施是有可借鉴的国际经验。

二、当前个人所得税与鼓励生育政策不相适应之处

2019 年,修订后的《中华人民共和国个人所得税法》正式实施,增加了子女教育专项附加扣除等项目,这是降低家庭生育成本、完善鼓励生育的个人所得税政策的开端,但子女教育专项附加扣除等项目的实施并没有显著提升生育率。这主要是因为个人所得税政策支持力度不够,未能切实降低家庭生育成本,提高生育意愿,当前个人所得税与鼓励生育政策不相适应之处主要体现在以下几个方面。

1.个人所得税征管信息不完整。当前个人所得税征管信息化水平跟不上个税改革的步伐,互联网技术的应用主要集中在税款征收环节。税务部门还不能全方位掌握个人所得税信息,在税务系统内部,征管信息的完整性、准确性有待加强,征管信息传递不及时,时效性差,各地税务机关信息化水平存在差异,未能实现全国统一的个税征管系统;在系统外部,税务部门也没能实现与人社、工商、海关、银行、财政等部门的数据共享互联,致使税务部门所掌握的纳税人税收信息太少,对纳税人基本信息、收入来源、生活支出、生育支出、教育支出等实际数据的收集不完整。个人所得税征管信息不完整,不利于制定精准的税收支持政策。

2.个税增长较快,居民税负较重。从2012至2021年个人所得税增长情况来看,个税额在绝大多数年份都是持续增长的。2018年中美贸易摩擦加剧,经济下行压力增大,为稳增长实行减税降费政策,提高个税起征点,个税收入出现负增长之外,其余年份税额增长较大,增幅一般维持在一千亿左右的水平,2021年甚至达到2400亿;增速较快,同比增长率维持在12%左右,远远高于同期国民收入增长水平;个税增幅过大,增速太快,税负过重,减少了居民可支配收入,不利于提升生活水平,更不利于生育意愿的回升。

表2 近十年个人所得税增长(亿元)

3.以个人为纳税对象,税负欠公平。现行的个人所得税法仍然以个人为纳税对象,是基于目前个人所得税征管基础薄弱、数据不完整、计征难度较大采取的权宜之计。以个人为纳税对象实施源泉扣税,便于征收,改革成本比较低,但是以个人为纳税对象未考虑多子女家庭纳税人的真实税负能力,对多子女家庭收支情况考虑不够充分,无法实现横向比较的税收公平,更不利于鼓励生育政策的实施。

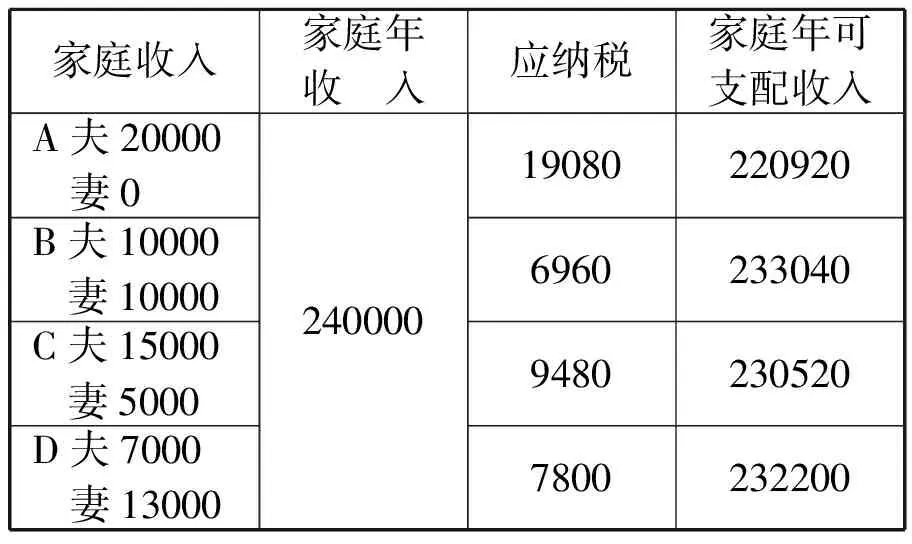

表3列举了家庭月度工资收入为20000元且其他费用扣除相同的情况下,四种夫妻不同收入组合的纳税状况。组合A夫妻只有一方取得个税收入,这种情况在中低收入水平多子女家庭中尤为普遍,虽然家庭经济负担较重,但纳税额最高;组合B夫妻双方取得等额个税收入,所纳税额最低;组合C和D介于两者之间,但也存在家庭收入相同纳税额却不同的情况。对于多子女的个税纳税人,可能月工资收入较高,但家庭经济负担较重,却承受着较高的税负。这种没有考虑家庭成员构成情况的个税,容易造成家庭收入相同,但税负不同的局面,造成税负不公平,对于夫妻一方因照顾家庭不能取得工资收入的多子女家庭尤其不利。

表3 个人所得税对不同家庭收入组合的影响(单位:元)

4.专项附加扣除在支持鼓励生育政策方面存在不足。目前的个人所得税专项附加扣除主要涉及六大扣除项目,直接支持鼓励生育政策的只有一项子女教育专项附加扣除,随着“三孩政策”放开,家庭生活费用支出必定大幅增加,更重要的生育成本如子女基本生活支出、子女医疗费支出等却不在专项附加扣除范围之内,这显然不合理。从目前实施的子女教育专项附加扣除来看也存在不足:从子女年满3岁接受学前教育阶段开始一直到博士研究生毕业,可按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。但义务教育阶段、高中教育阶段、高等教育阶段教育支出水平存在较大差异,不考虑不同教育阶段教育费用差异的扣除不合理。另外人们越来越重视婴儿早期教育,早教费用日益增长,3岁以下婴幼儿的早教支出却没有纳入扣除范围。再者没有考虑残疾儿童不能接受学历教育等特殊情况,残疾儿童的教育成本更高,但家长却不能享受子女教育专项附加扣除。专项附加扣除的范围有限,扣除方式不完善,在支持鼓励生育政策方面还不够。[3]

三、鼓励生育政策下个人所得税改革建议

1.优化综合所得税率,实现公平税负。根据家庭经济情况量能课税,实现税负公平,使纳税人税负尽可能与其支付能力相适应,尤其要考虑生育支出对支付能力的影响,应尽量减轻多子女家庭税收负担,合理调节收入分配,增加社会保障。利用第三次分配手段,通过综合所得税率优化调节收入分配的职能,增加对多子女家庭的生活保障,减少多生育的后顾之忧。可借鉴西方发达国家的经验,对不同生育情况的家庭使用不同的综合所得累进税率,如对于“一孩”家庭、“二孩”家庭、“三孩”家庭、单亲家庭与双亲家庭设置不同的税率,利用税收政策鼓励生育,对“三孩”及以上的家庭,实行较低的综合所得累进税率。

2.提高个税起征点,减轻居民税负。历史经验表明,提高个税起征点是降低居民税负最直接有效的手段,以2019年为例,起征点提高到5000元后,居民个税减负3400多亿。当前应在国家财政允许的范围内进一步提高个税起征点,减轻居民税负,刺激生育意愿回升,提高个税起征点对鼓励生育政策有促进作用,建议根据家庭人均收入分类确定费用扣除标准,区别对待生育状况不同的家庭,设置不同的费用扣除标准,体现个税政策向鼓励生育倾斜。通过不同级次的个税费用扣除标准,对单亲家庭和多子女家庭给予更多税收优惠;对多子女家庭的扣除采取累进式扣除方式。将个税与鼓励生育政策有机结合,一方面个税优惠减轻了育儿家庭的税负,降低了生育成本,另一方面通过税收比较优势刺激生育意愿,鼓励家庭多生育,推动“三孩政策”的落实,逐步扭转人口困境。

3.纳税对象从以个人为主体逐步改变为以家庭为主体。目前以个人作为纳税对象,没有充分考虑个人的支出情况与家庭的关系。家庭是社会的细胞,也是社会稳定的基石。在个人所得税制度设计时,应该考虑以家庭为主体,税收制度作为调节社会公平的有力工具,应充分考虑不同家庭的实际情况,有区别地进行征收。以每个家庭作为征税的基本单位,能充分考虑家庭的育儿支出,从家庭的角度在费用扣除、税收优惠等方面进行政策支持,增加对多子女家庭的税收扣除和优惠。多子女家庭往往比少子女家庭承受更多的人力物力成本,费用扣除额应与子女数量相适应;增加多子女家庭扣减的项目,例如教育支出、医疗支出、租房支出、养老支出等,起到调节社会收入公平的作用。因此,构建以家庭为主体的纳税对象,综合考虑各个家庭的支出情况,既能节约征收成本,又能调节社会收入的公平,可操作性较强。我国应该将以家庭为纳税的主要对象作为一个长期目标。[4]

4.建立多样化与差异化并存的费用扣除项目。生育成本形式多样,构成复杂,在生育过程的不同阶段具有不同的特点,一方面,扣除项目要针对生育子女的成本构成确定范围,体现多样化;另一方面,单个扣除项目要考虑在生育过程不同阶段具有的不同特点,针对子女的不同年龄、教育阶段设定扣除标准,体现差异化。费用扣除项目的多样化主要从子女基本生活支出、子女医疗支出、子女教育支出三个方面考虑;费用扣除项目的差异化要考虑在生育子女过程中,子女年龄、教育阶段的不同会造成明显的费用支出差异,不能采用“一刀切”的费用扣除标准,应该按照子女不同的成长阶段,设定不同的扣除标准,建立差异化个人所得税费用扣除标准。[5]通过个人所得税费用扣除的政策倾斜,制定多样化与差异化结合的个人所得税费用扣除项目,可以直接有效减轻家庭经济负担,降低家庭生育成本,提升生育意愿。