低渗透薄互层油藏高含水期剩余油分布研究

2022-08-13洪亚飞孙东升罗钰涵唐韵

洪亚飞,孙东升,罗钰涵,唐韵

(中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏 扬州 225009)

低渗透薄互层油藏在我国渤海湾盆地、苏北盆地等地区广泛发育,该类油藏单砂体较薄,储层平面变化快,纵向上泥质夹层发育,横向展布往往不稳定,但控油作用明显,造成油水运动规律复杂,采出程度偏低,进一步提高采收率潜力大[1-4]。目前定量、精确描述该类油藏高含水期单砂体剩余油分布存在诸多难题[5-9],本文以低渗透薄互层油藏W7断块为例,综合利用矿场监测、油藏工程和数值模拟等方法开展了油藏油水运动规律研究,探讨了该类油藏高含水期剩余油分布研究方法和规律,以期为该类型油藏矿场挖潜和提高采收率对策提供指导和借鉴。

1 断块地质油藏概况

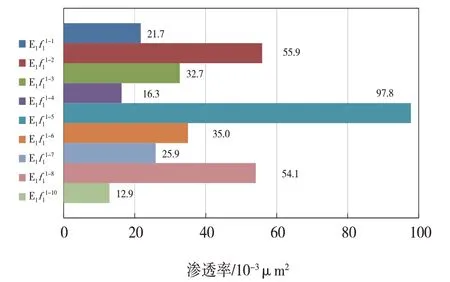

W7 断块位于高邮凹陷北斜坡中段,是由北倾反向正断层侧向封堵形成的窄条状断块圈闭。主要含油层系为阜一段,为滨浅湖亚相沉积,发育滨浅湖砂坝、砂滩、浅湖泥等微相。单砂体较薄,多为3~5 m,横向连续性较好,但储层变化较快,局部变干、变差,含油性主要受物性影响,纵向上泥质夹层发育,多为0.5~2.5 m,横向发育不稳定。平均孔隙度18.9%,平均渗透率39.1×10-3μm2,为中孔低渗储层,砂体纵向渗透性差异大,层间渗透率级差7.58,突进系数2.49,其中阜一段一亚段5 号砂体()渗透性最好(见图1)。主力砂体储量占比高,为76.8%。

图1 W7断块小层平均渗透率示意

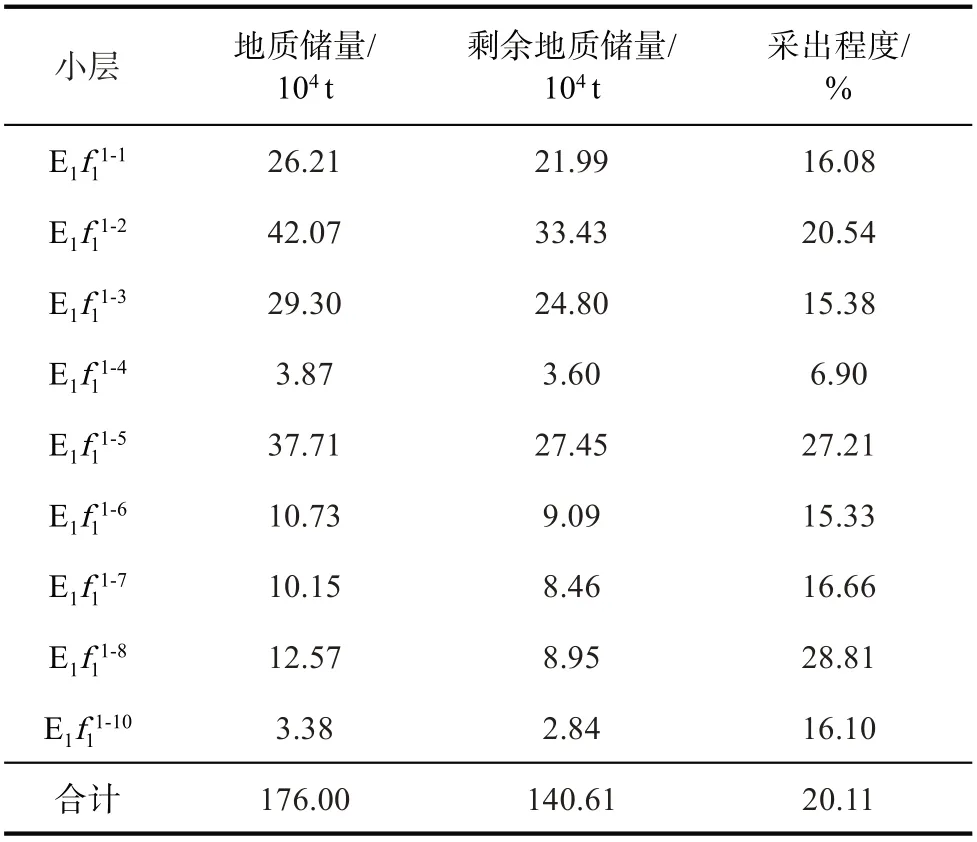

断块2005 年投入开发,采用一套开发层系,目前地质储量采出程度20.1%(见表1),综合含水87.9%,油藏开发主要突显两点问题:

表1 W7断块阜一段小层储量及采出程度

(1)储层纵向非均值性严重,纵向动用程度差异大。根据2018—2020年产吸剖面统计,断块累积测试单砂体96 个,吸水砂体个数占比59.4%(>5%),厚度占比65.0%,水驱动用程度低。

(2)储层平面变化快,油井受效程度差异大。断块采用高采低注的不规则三角形井网,受储层变化影响,同井组油井生产状况差异大,油水运动规律复杂,剩余油认识不清。

2 剩余油分布研究

2.1 动态监测法

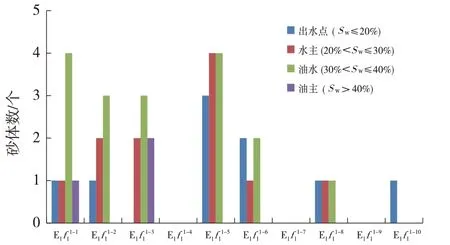

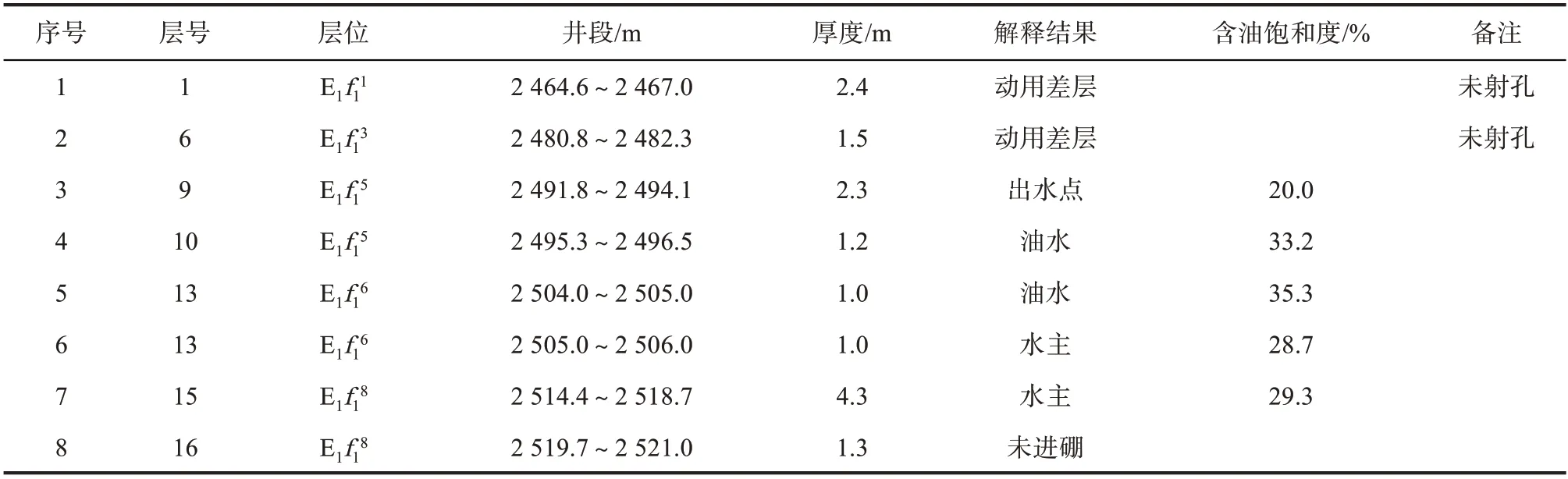

针对剩余油认识不清的状况,除常规产吸剖面测试外,断块重点应用了硼中子饱和度测井来监测层间、层内剩余油的富集情况。在开发初期主要针对储层物性相对较差、砂体展布变化较快的断块边部开展了储层、油水运动规律的认识,在开发中后期重点针对构造高部位跨层系合采井的复杂水淹状况开展了饱和度的监测,根据测井解释成果统计,纵向上出水点主要集中在物性较好的砂体,整体水淹程度高,砂体水淹程度相对较弱,剩余油富集(见图2),在断块边部开发初期砂体为水驱前缘,整体油水运动规律与构造主体基本一致。

图2 W7断块饱和度测井解释成果

2.2 油藏工程综合分析法

基于矿场生产数据及测试资料,以油藏整体为研究对象,针对W7 断块纵向非均质性强、单砂体剩余油认识不清的地质和油藏特征,从油井含水率着手对不同储层类型开展了对比研究。

2.2.1 油井见水时间

图3 W7断块井组见水时间敏感因素

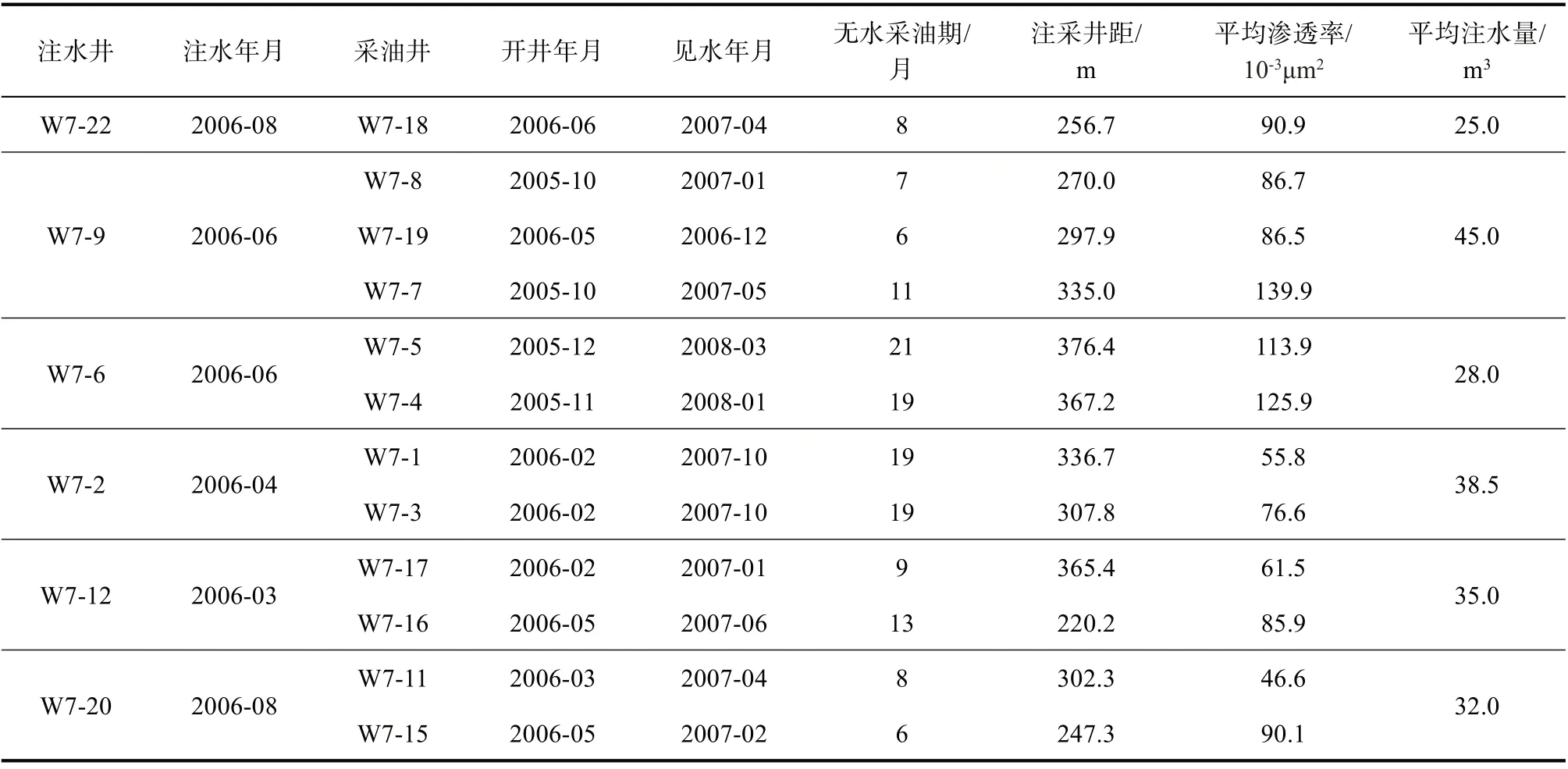

表2 W7断块井组见水年月

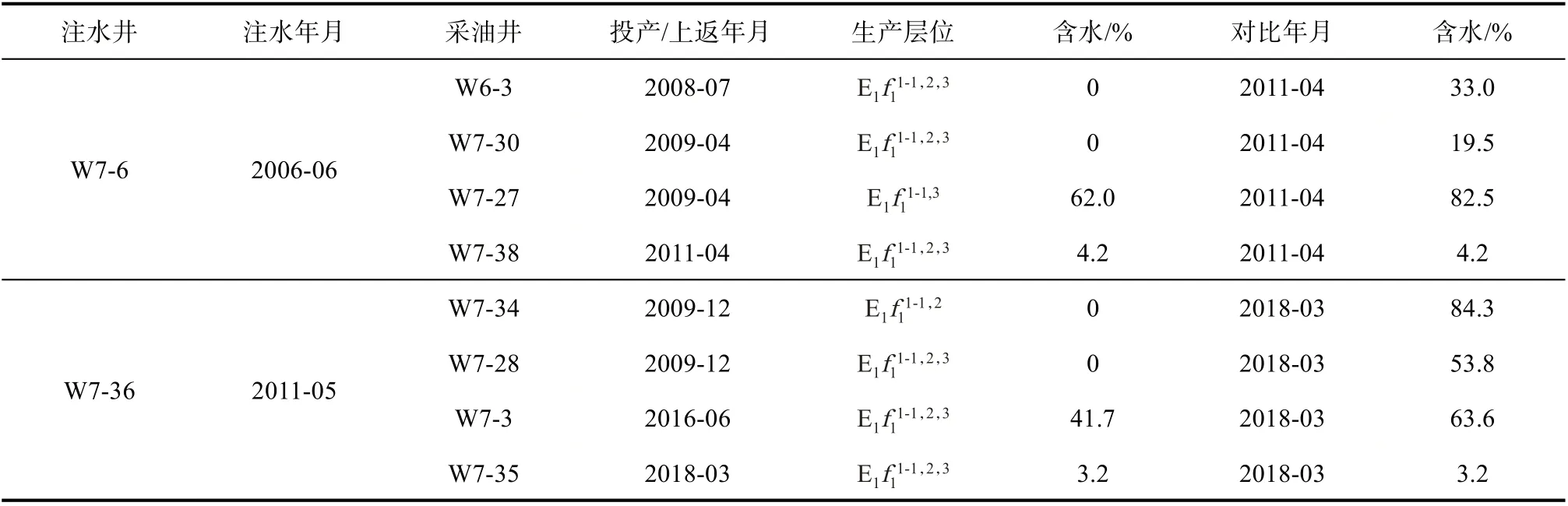

2.2.2 井组同时期含水率

表3 W7断块井组含水对比

2.3 油藏数值模拟方法

对于低渗透薄互层油藏,其储层平面展布变化快,纵向上泥质夹层发育不稳定,数值模拟存在历史拟合难度大、剩余油模拟分布与油藏认识和矿场监测结果差异大等诸多问题。为定量、精确描述W7 断块单砂体剩余油分布,开展了精细数值模拟研究,重点进行了以下两方面针对性的工作。

2.3.1 建立精细油藏数值模型

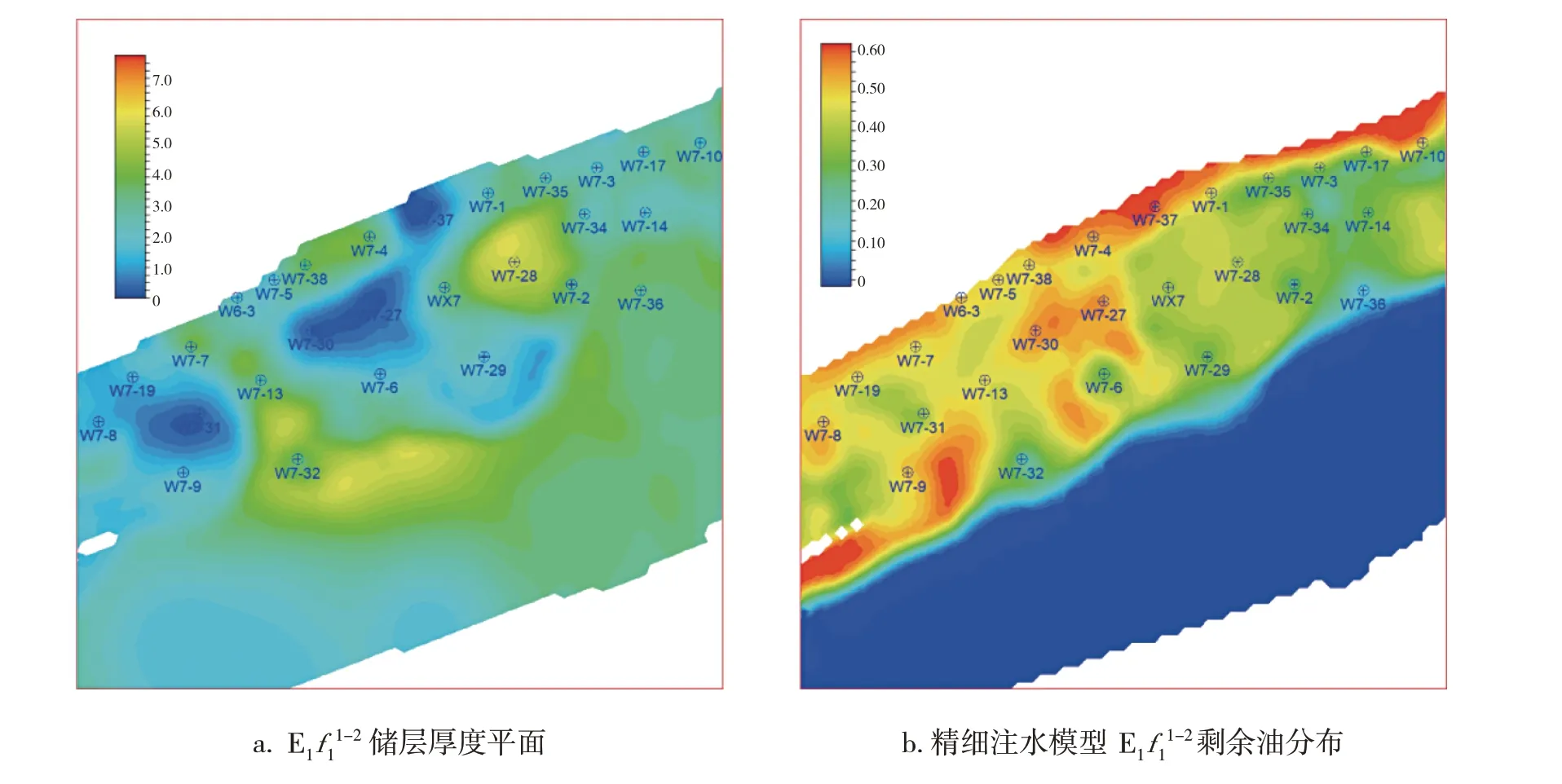

基于其他相同参数,开展了常规粗化模型(网格数12×104)与精细数值模型(网格数120×104)模拟结果对比(见图4)。两种剩余油分布仅有类似趋势,整体差别较大,精细数值模型更“清晰”、“准确”地描述了井间剩余油分布,更符合、满足低渗透薄互层油藏高含水期剩余油分布研究的精度要求。

图4 不同网格精度砂体剩余油分布对比

2.3.2 单砂体精细注水控制

受储量丰度低的制约,油藏采用一套开发层系,纵向上水井大段合注,受水井分注、换封等工艺措施的影响,单砂体吸水强度和吸水百分比变化较大,数值模拟计算过程中往往无法及时、准确地反映上述变化,造成单砂体注入量和采出程度等的偏差。为解决上述问题,基于虚拟井通过水井的“复制”和注水层段的简化,将水井大段合注转化为每一单砂体对应一口虚拟水井单注。根据吸水剖面注水量的劈分实现了数值模型单砂体注入量随时间的准确变化和油水运动规律的准确模拟。从模拟结果对比(见图5)来看,基于精细注水控制的剩余油饱和度分布更符合储层地质认识,更准确反映了油藏动态变化对油水运动规律的影响。

图5 剩余油分布与储层厚度对比

2.4 多方法对比与验证

针对数值模拟成果,除常规断块及单井生产数据的历史拟合外,为更好验证模型剩余油分布的准确程度,进行了多方法对比。基于数值模拟与油藏动态分析成果,开展了单砂体流线、含水饱和度分布等对比;基于数值模型与矿场监测结果,开展了饱和度测井与同时间单井数值模拟水淹程度对比(见表4),更直接地验证模拟结果的可靠程度。

表4 W7-1井硼中子测井饱和度成果

3 剩余油分布规律

总结低渗透薄层砂体油藏W7 断块剩余油分布规律,得出以下三点认识:

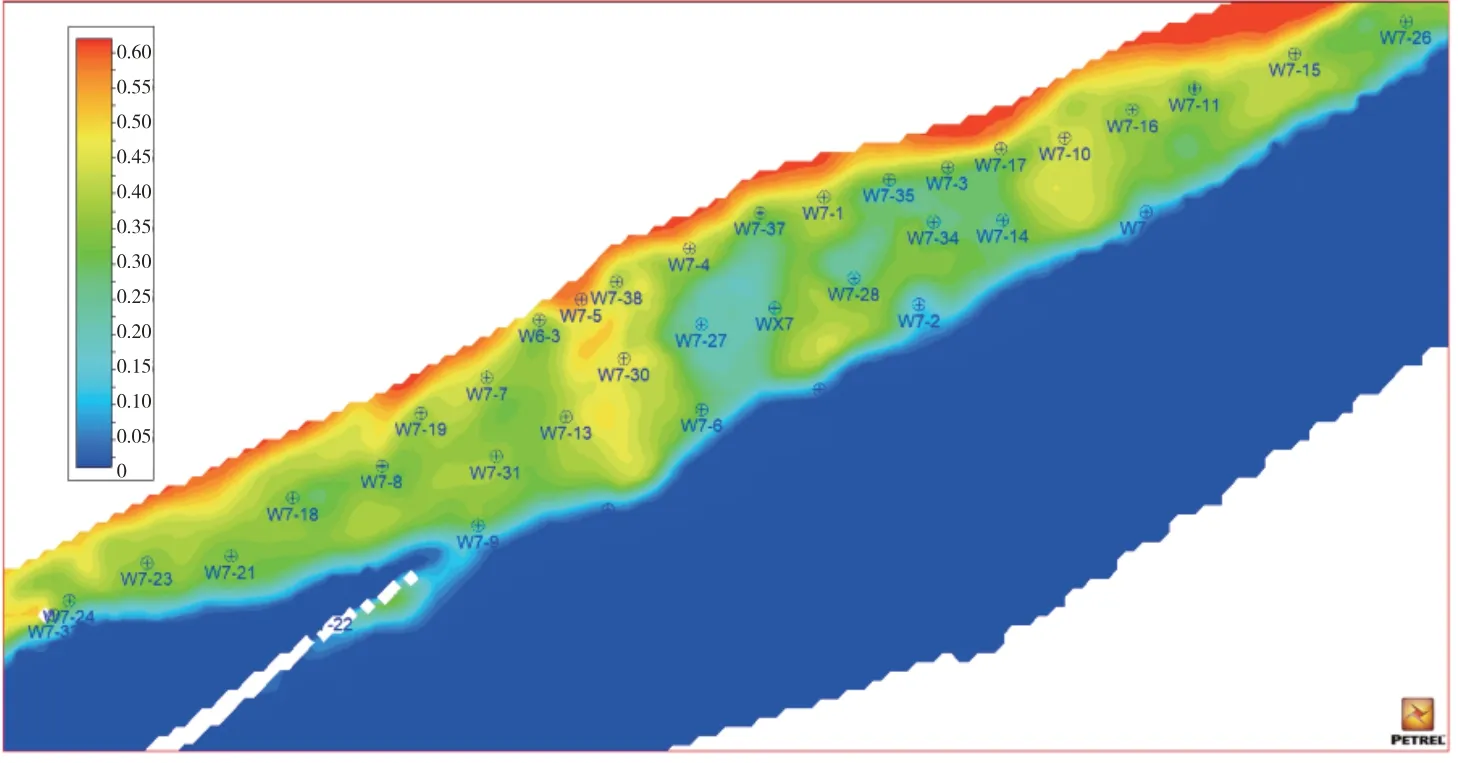

⑴纵向动用程度差异大,纵向非均值性是制约水驱动用的主控因素。砂体储层物性较好(见图1),水淹程度及水驱动用程度高,剩余油在构造高部位呈窄条状分布,构造腰部仅在部分井区有剩余油相对富集(见图6);随着物性的变差,在砂体水驱动用的差异开始突显,油水井之间的界限更加清晰,注水井小井距内的“水洗”程度高,剩余油呈“土豆状”分布(见图7)。

图6 剩余油饱和度分布

图7 剩余油饱和度分布

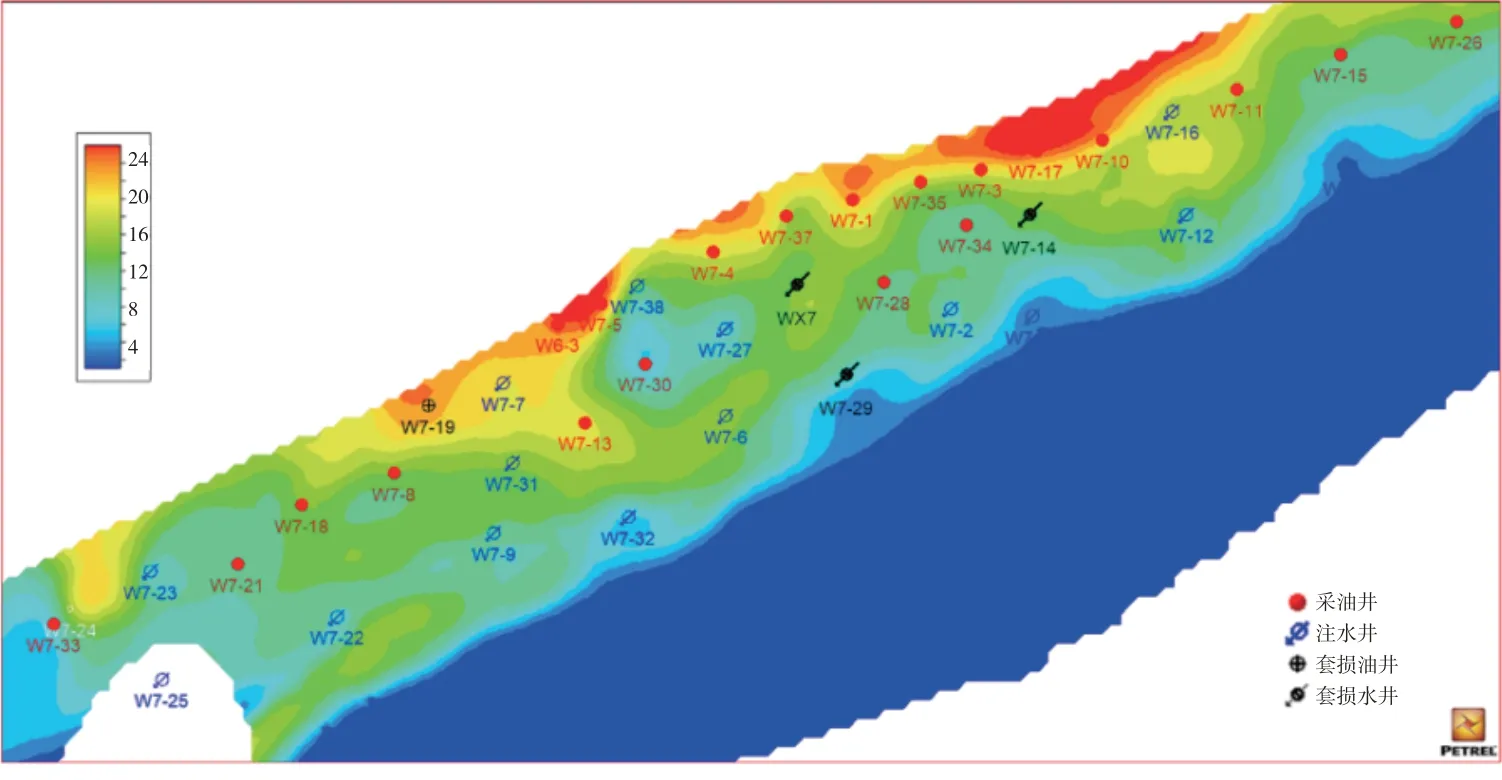

⑶生产井的套损关停对储量控制影响较大,制约了采出程度的提高。从W7 断块主力砂体剩余油叠合储量丰度来看,局部三个剩余油丰度富集条带都有生产井套损关停的影响(见图8)。对于高采低注的不规则三角形井网,油水井的套损关停对井网控制程度影响较大,制约了采出程度的提高。

图8 W7断块主力砂体剩余油储量丰度分布

4 结论

⑴低渗透薄互层油藏地质特征相对复杂,油水运动规律认识难度大,通过综合利用矿场监测、油藏工程综合分析和数值模拟等方法开展了油藏剩余油分布研究,定量、精确描述了该类油藏高含水期单砂体剩余油分布。

⑵对于低渗透薄层砂体油藏,纵向非均值性是制约水驱动用的主控因素,随着物性的下降,注水井小井距内的“水洗”程度高,采出程度整体偏低,剩余油呈“土豆状”富集;平面上剩余油富集主要受储层变化的影响,储层局部的变干、变差,制约了流线的波及,形成了平面强弱流线,剩余油在井间富集;生产井的套损关停对井网控制程度影响较大,形成局部剩余油储量丰度富集条带,制约了采出程度的提高。