人文复兴视角下的城市更新策略研究

——以重庆北碚滨江老城更新为例

2022-08-12罗德成

罗德成

(重庆广阳岛绿色发展有限责任公司,重庆 400000)

0 引言

在经历快速城镇化后,我国城市发展正由粗放外延式增量发展转为精细内涵式存量提升发展。在新发展阶段下,随着房地产市场逐步转型,过去大拆大建式城市更新也不再提倡,城市更新更加强调以人为本,更加重视人居环境的改善和城市活力的提升,保障民生、改善人居环境、强调社会治理成为当下城市更新的热点[1]。2013年中央城镇化工作会议指出,要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁;更要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉。美国城市学家刘易斯·芒福德认为,城市是文化的容器,专门用来储存并流传人类文明的成果。储存文化、流传文化和创造文化,这大约就是城市的三个基本使命[2]。重庆北碚滨江老城更新以一种人文复兴的视角,探索了从文化、生活、产业、风貌和有机更新等方面重新唤起市民地方认同感,进而持续提升城市发展活力的路径。

1 北碚滨江老城概况

1.1 山水人文特征

1.1.1 山水形胜

是嘉陵江入渝的西北门户,是重庆大山大江城市格局的典型缩影,位于缙云山下,嘉陵江畔,临温塘峡,龙凤溪、马鞍溪穿越老城入江,滨江岸线是老城市民记忆的公共空间。

1.1.2 文化璀璨

是卢作孚“乡村建设”“社会城市”的北碚实验沃土,是重庆山水人文城市的浓缩体现,至今仍保留着包容民生、闲适慢活、怀旧内敛的城市气质。20世纪30年代,卢作孚从北碚乡村建设开始,试图通过建设使北碚经济发展,文化繁荣,使这里的自然生态环境和社会环境“皆清洁,皆美丽,皆有秩序,皆可住居,游览”[3]。抗战时期,科教文化机构、教育科学文化界人士均向内地迁移,滨江老城现存有梁实秋旧居、复旦大学旧址、重庆自然博物馆-中国西部科学院旧址、卢作孚纪念馆-峡防局旧址等历史文化建筑。

1.1.3 生活闲适

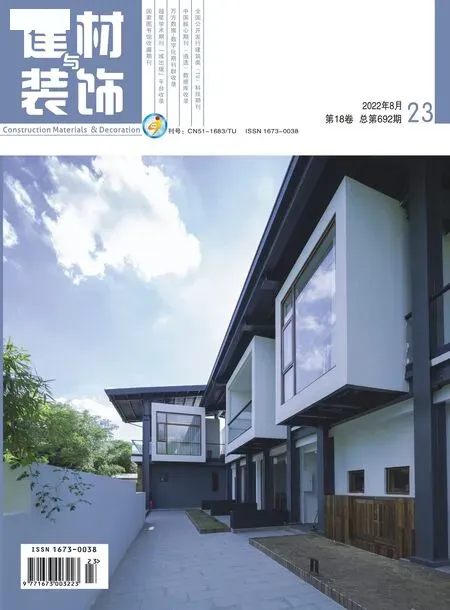

北碚滨江老城有着宜人的街巷尺度,建筑依山就势,高度以2-4层为主;街头绿地随处可见,延续至今,已成为独特的城市元素,是老城居民的日常交往空间。20世纪40年代的北碚滨江街道如图1所示。

图1 20世纪40年代的北碚滨江街道

1.2 老城问题及挑战

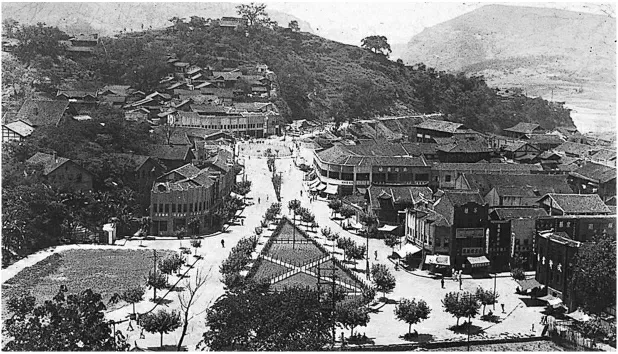

经过多轮建设,北碚滨江老城昔日山水人文场景已不复存在,城市走向了我国快速城镇化背景下的“千城一面”的道路,面临着诸多问题。北碚滨江老城现状如图2所示。

图2 北碚滨江老城现状

1.2.1 山水人文资源与城市空间割裂

北碚滨江老城沿着嘉陵江岸,上游有着金刚碑传统历史风貌小镇、重庆北温泉、温泉寺、温塘峡以及缙云山,自然、人文、旅游度假资源富集。山水资源很好的带动了近郊旅游休闲度假产业,而作为缙麓名邑的北碚老城,仅以居住功能为主,缺乏与之配套的休闲服务产业与城市空间。

1.2.2 滨江交通化,闲适气质消逝

老城与滨江岸线的空间被212国道分割,通过性交通快速穿越老城滨江核心区域,东西向过境交通占该国道(龙溪路、天生路段)交通量的50%以上。位于老城滨江岸线的碚东立交占据了滨江核心区域的大片用地,割裂了滨江区域东西两片的联系。滨江区域缺乏到达性道路,滨江岸线整体缺乏有活力的综合公共功能,难以吸引人气。

1.2.3 建设粗放,城市风貌被破坏

老城滨江片区空间格局尚存,特别是南京路片区保留了卢作孚时期的街区格局。但建设低端、同质化严重,沿街立面、屋顶乱搭乱建问题突出,城市风貌和气质渐失。

1.2.4 功能落后,城市活力降低

老城60岁以上人口占比约25%,人口老龄化、功能落后、环境恶化,城市吸引力在降低。城市商业以沿街商铺为主,业态多为家电维修、日用百货、五金建材、日常餐饮等低端业态。

2 人文复兴视角下的城市更新方向

传统城市更新过程中对于文化空间的割裂与破坏最终只会导致城市失去千百年积累下来的独特文化属性,使众多城市逐渐同质化[4]。北碚老城在卢作孚“乡村建设”“社会城市”实验后,由于对城市文化的认识和传承不到位,已经逐渐丧失了其最有特色和吸引力的“根”与“魂”。必须以一种人文复兴的视角,基于历史的纵深,以人民为根,以文化为魂,探索老城的复兴之路。这一更新模式强调以文化作为城市更新的推动力与目标,追求在空间再生产的过程中重塑城市的文化内涵,提升城市的文化吸引力[5]。更加注重文化潜在的精神作用、更加注重关照地居民的文化需求、更加注重文化资源的保护和传承[6]。

要保持旧城具有可持续的复兴发展活力,需要从以下4个方面建立“文化+”的更新策略框架。

(1)文化+文化,即深度梳理本地区传统城市文脉,在历史纵深方面做到对历史人文的传承和发扬,在区域广度方面统筹、串联各类文化资源,形成支撑地区发展的文化体系。

(2)文化+生活,文化的传承与发展始终得靠人,要让文化“活”起来,活在日常生活之中,让文化日用即道。既要有阳春白雪的文化艺术,也要有下里巴人的市井烟火。要深度挖掘城市文化在大街小巷的场景,与人们日常生活的交集,将其延续在新的更新的空间中。

(3)文化+产业,将文化植入本地产业和业态中,促进老城空间更新的同时,推动产业更新升级,为地区发展提供新的可持续的动力。

(4)文化+风貌,营造具有历史感的城市风貌,不是通过大拆大建来建设大量的古镇古街等“假古董”,更提倡传统风貌的现代表达。

3 北碚滨江老城的更新策略

规划以“文旅‘慢碚城’、风尚‘绿嘉滨’”为规划目标,通过“找寻问题、探究思路、资源整合、系统提升”,探索从一座城与一条江“团圆”开启的北碚生态文旅之城的塑造之路。以两岸北碚、闲情北碚、文教北碚、美丽北碚和先锋北碚五大路径,实现北碚滨江老城从文化、生活、产业、风貌和有机更新等方面的复兴。

3.1 两岸北碚:编织串联嘉陵江两岸的北碚文化珠链

对嘉陵江两岸沿线山水、人文资源进行串联整合,结合滨江老城核心区域的触媒提升,通过山崖游憩步道、滨江林荫步道、江上观光水道和过江大桥步道连接两岸资源点,编织一条20km长的慢行北碚文化珠链。

(1)山崖游憩步道。沿嘉陵江南岸山崖建设8km长游憩步道,串联澄江老街、老厂体验小镇(三花石镇)、温泉度假小镇(北温泉)、休闲疗养小镇(康乐度假村)、历史传统小镇(金刚碑)、艺术文创小镇共6个特色旅游小镇与庙嘴文化区域。

(2)滨江林荫步道。嘉陵江南岸从庙嘴文化区域的朝阳正码头出发,向下游延伸至毛背沱湿地公园;北岸由张飞古道向下游延伸至白庙子古街,建设南北两岸的滨江林荫步道,让市民重新感悟大江大山的自然人文魅力。

(3)江上观光水道。沿嘉陵江小三峡两岸设置游船码头,形成水上游线,打造山崖、滨江、江面三层游览体系。

3.2 闲情北碚:快重庆的北碚慢生活

通过过境交通分离、慢行系统构建、入口车流截留、长途车站外迁、滨江路下穿、精细化交通组织等措施实现内部交通稳静化,打造0.5km2江与岸连通的滨水步行区,再现闲情逸致的老北碚生活。

(1)交通稳静化,打造漫行北碚。下穿老城核心区的滨江路,分离滨江过境交通;新建碚峡北路和朝阳东路,将碚东立交交通引入碚峡北路,核心滨江区域形成完整的带状公园。精细化路网组织,增加滨江核心区域的到达性。将北碚汽车站和北碚汽车总站合并,外迁至北碚新城公交站场。减少公交重复线路,提高公共交通的服务效率,形成“慢城”内部4条公交定向环线。让车辆近而不进,在“慢城”入口附近增设公共停车场。

(2)体验趣味化,打造漫游北碚。利用自行车道、步道串联“邮票式”绿岛公园,提升慢行体验乐趣;串联文化建筑群落,强化北碚老城文化体验。

3.3 文教北碚:文化资源与城市产业的互惠共享

(1)文化资源从“死保”到“活用”。通过“连起来、露出来、用起来”等措施,让文化资源在城市层面连起来、用起来,同时结合周围环境,拆除局部围墙等设施,使文化资源露出来。

(2)教育资源从封闭到外延。推动西南大学从校园封闭走向空间开放,学校为城市提供更多公共服务的文化场所与开敞空间,社会为学校营造更多的创新实践基地。通过马鞍溪生态教育体验轴,龙岗、静宁路人文创意产业轴,促进滨江与高校功能与空间的交融。

3.4 美丽北碚:小运动的大作为

延续北碚老城街区花园、市民公园的建设传统,重现北碚“花团锦簇、盛极一时”的北碚意象。政府提倡、全民参与北碚清洁城市、花园城市两大运动实验,通过重塑立面、屋顶美化、控制广告、鼓励涂鸦、增绿添园等方式,提升滨江生态环境和社区环境。

3.5 先锋北碚:微干预渐进式的北碚有机更新实验

通过3种不同类型的更新社区实验,提升住宅底层功能,开展建筑立面整治、建筑屋顶美化、微空间改造等,发挥旧城更新在滨江地区复兴中的重要作用,重塑近代北碚的先锋实验气质。

(1)南京路片区更新改造为南京路风貌区。①下层商业空间整理,增设骑楼,增加灰空间,骑楼屋顶公共化并统一雨棚。②街道空间优化,更新街道铺装,区分商业、休憩空间,增设街道休憩服务设施。③建筑风貌整治,推进建筑屋顶改造和立面整治。

(2)静宁路片区更新改造为静宁文艺巷。①发挥重要公产、特色建筑的引擎作用,对建筑形态较好的建筑重点改造,扩展其周边开敞空间,增设环境、休憩设施。②民宅下层功能更新,更新主要街巷两侧的民宅,植入青年文创聚落、本地手工制品工坊、老字号特色小吃、闲逸茶舍等业态。③现状文化设施激活,对现状音乐厅进行地标改造、优化其南北开敞空间,打通老舍故居至辽宁路、文艺巷的通道,优化其周边开敞空间。④改善巷道环境,改善铺装、增设街道家具、增设照明设施、种植景观绿植。⑤增设微公共空间,结合重点改造建筑,打造微开敞空间,策划城市活动和小巷事件,提升空间的互动性和活力。

(3)文星湾片区更新改造为文星湾艺术家村落。①“创艺”产业引入,利用现状民宅改造,创建艺术家工作室、创意手工作坊、创客沙龙等创艺空间。②“创艺”建筑改造,对民宅风貌和内部空间改造。③“创艺”环境塑造,提供艺术家对话空间、艺术品展示空间、流连画廊等交流场景。

4 结语

北碚滨江老城更新改造工作已全面有序展开,马鞍溪湿地公园、毛背沱湿地公园已基本完成建设,南京路风貌区的整治工程已基本完成,滨江路下穿道、碚东大桥转盘引道、碚峡北路已按规划实施通车。如今的北碚滨江老城,通过人文复兴,实现了城市复兴,已经更多地承载起服务民生、传承文化、永续生态的历史使命。