食诱剂作用方式及其制剂应用研究进展

2022-08-12上官文杰许春丽陈慧萍徐洪亮黄啟良曹立冬

上官文杰 ,许春丽 ,陈慧萍 ,徐洪亮 *,黄啟良 ,曹立冬 *

(1.中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193;2.黑龙江大学现代农业与生态环境学院,哈尔滨 150080)

随着全球能源改革和产业结构调整,农业作为基础性产业将面临着能源平衡以及绿色化的双重挑战[1]。通过农药控制作物病害在保障粮食产量与消除饥饿方面起着重要的作用[2]。近期,在对传统农药的全球风险评估中发现,约25亿hm2的农田可能遭受一种及以上的农药污染危害[3]。传统农药的污染与害虫抗性将成为农业在向可持续化转型中迫切需要解决的问题[4]。

食诱剂是一种绿色生物农药,近年来引起了国内外学者的广泛关注。Magnet 作为一款针对棉铃虫开发的食诱剂,通过长期的配方改良与田间测试可提升其引诱效果和杀虫功能,现已被规模化地应用于美洲、非洲等地区的经济作物和粮食作物上[5]。Bioattract 是一种针对夜蛾科害虫的食诱剂,在被引进中国后已得到广泛使用。国内的研究者针对性地改进其配方,提升了其在野外环境中的使用效果[6]。相较于传统农药,食诱剂作为害虫综合治理的有效农药,具备原料来源广泛、不易产生抗药性、环境生态友好等优点。同时,食诱剂克服了昆虫性信息素在诱捕时对于靶标害虫性别的特异性选择的困难,且能够吸引区域中的多种害虫,整体上提高了引诱剂防治谱。因此,在未来植食性害虫的综合防治中,食诱剂具备更加广阔的应用前景和巨大的产业化潜力。本研究围绕用于防治害虫的食诱剂,重点介绍了其作用方式和制剂加工方面的研究进展,并且展望了未来应用前景,以期能够为食诱剂的开发和产业化提供一定参考。

1 食诱剂的定义

1.1 食诱剂的基本构成

食诱剂是通过对吸引靶标害虫的花、果实、茎叶等气味进行模拟,然后利用配组和合成得到的一种生物诱捕剂[7]。它的引诱成分主要是植物挥发性物质,如花中的脂肪酸衍生物(乙酸酯或短链的醇)、绿叶中的C6脂肪酸衍生物(醛、酯或直链的醇),及在花与叶中都存在的芳香族化合物和异戊二烯类化合物(单萜或倍半萜)[8]。Gregg等[9]从34种植物挥发性化学物质中筛选出对棉铃虫具备诱惑力的化合物。其中,柳酸叶醇酯、苯乙醛、苯乙醇、乙酸叶醇酯、3-蒈烯、茴香烯或香叶醇等都表现出了对棉铃虫的吸引力,但研究发现,任何单一化合物的吸引力远不如真实植物对害虫的诱惑。因此,将不同的植物挥发性物质进行配组以更加真实地模拟植物引诱气味,这是未来开发食诱剂的主要方向之一。

1.2 食诱剂的吸引机制

植物挥发性物质由多种生化途径形成,其在生态系统中能够对土壤环境、水环境、生物以及气候起到不同程度的作用[10]。昆虫在面对构成食诱剂的植物挥发性物质时,会在其触角叶上对气味进行初始处理,气味分子随后会特定地被一些嗅觉受体神经元接收。Stranden等[11]早期的研究结果表明,棉铃虫(Helicoverpa armigera)和烟青虫(Helicoverpa assulta)的E-β-ocimene、E,E-α-farnesene、E,E-TMTT神经元会对相应的引诱成分起反应。随后,Kuebler等[12]通过进一步研究蛾的嗅觉行为,发现投射神经元会将外周输入的信号输送到更高一级的大脑中枢中,此时输出的神经元会构建为非线性的空间模式。近年来,Gregg等[13]对植物挥发性物质吸引昆虫的机制进行了完善,指出昆虫感受到不同挥发物后产生的电生理反应可能是在触角叶中,而这种“刺激-反应”会受到响应顺序、目标距离等复杂因素的影响(图1)。

图1 昆虫的吸引效果受到不同诱集和多种因素的影响示意图

2 食诱剂的作用方式

2.1 食诱剂与杀虫剂

这种食诱剂与杀虫剂的组合方式是基于“吸引-杀死”策略,将一种或多种杀虫剂加入到食诱剂的配方中,引诱靶标害虫接触该制剂,然后通过杀虫剂造成害虫死亡。在不同虫害发生的作物区域,需要设计出具备特异性的食诱剂配方,目的是为了最大程度地减少此类食诱剂对于非靶标生物的伤害[14]。该类食诱剂常规的使用方式是将其制成水乳剂,直接喷洒于作物表面。

Socorro等[15]将不同杀虫剂与引诱剂混配,根据雌性夜蛾的死亡率和丧失能力的时间进行评估,发现灭多威和硫双威样品组对夜蛾的高致死效果,即在0.05%浓度下夜蛾死亡率为100%,完全致死时间约为15.9±2.7 min。同时,多杀霉素组的夜蛾相对死亡率也极高,即0.02%浓度下夜蛾死亡率达95%,但完全致死时间长达494.2±70.6 min。以上农药都可以在不同场景中作为食诱剂配方中的杀虫成分,但具有灭多威成分的食诱剂在中国地区进行实际应用时,人们发现其对斑腿泛树蛙(Polypedates megacephalus)、麦穗鱼(Pseudorasbora parva)、花姬蛙(Microhyla pulchra)、背暗异唇蚓(Allolobophora caliginosa trapezoides)等非靶标生物具有很高的毒性,因此需要寻找其替代品[16]。Liu等[17]同样是对鳞翅目蛾类进行试验,其研究结果表明氯虫苯甲酰胺与灭多威的防效相似,因此对哺乳动物伤害更低的氯虫苯甲酰胺在食诱剂配方的应用中更具潜力。

此外,微生物杀虫剂与食诱剂的结合在松褐天牛(Monochamus alternatus)的防治中也取得了一定的成效。刘云鹏和王滨等[18-19]将白僵菌无纺布与对应的食诱剂在林间联合使用。前者研究发现,松褐天牛成虫的感染率高达52.1%以及寿命抑制率达40.1%;后者研究结果表明,1~8 d内的平均害虫侵染率约为56.3%,但该措施的具体引诱时间和诱集作用还有待进一步研究。

2.2 食诱剂与诱捕器

利用诱捕器负载食诱剂防治害虫是一种被广泛应用的食诱剂使用方式。食诱剂产品被调配好后放置在具备不同功能、形状、颜色、大小的诱捕器中,配合诱捕器陷阱抑制害虫。诱捕器陷阱的设计理念通常从物理灭活(包括围困、水淹、窒息等)和化学杀虫剂灭活2个角度出发。常见的诱捕器有桶型诱捕器、黏胶型诱捕器、水盆式诱捕器、三角形诱捕器、船型诱捕器等[20]。

胡代花等[21]发现不同的诱芯颜色会影响对大豆食心虫(Leguminivora glyciniverella)的诱捕效果,采用绿色诱芯的诱捕器每天诱蛾总数(头/诱捕器)约为19.58±2.48头,高于红色(2.83±0.54头)、蓝色(16.07±1.83头)和空白组(0.08±0.04头)。由此可见,在进行诱捕时,选用绿色诱芯对该害虫可能更具吸引力。在防治二化螟(Chilo suppressalis)时,周淑香等[22]比较了诱捕器类型和高度对诱捕效果的影响。在相同食诱剂含量下,桶型诱捕器的最低日诱捕数高于3.20±1.40头,明显优于黏胶型诱捕器的1.29±0.47头,而高度因素在成虫高峰期并无明显的影响。Knight等[23]测试了透明诱捕器和彩色诱捕器对不同蛾类捕获量的影响,结果表明,透明诱捕器平均飞蛾捕获量比彩色诱捕器高约7倍,差异显著。当然,这些试验结果也强调了利用食诱剂进行害虫防治时,需要进一步根据不同的野外条件来调整防治方案和制剂配方。

2.3 食诱剂与抗虫转基因作物

研究人员通过在抗虫转基因作物的种植区域布置对应靶标害虫的食诱剂,然后配合抗虫作物。这种方式可以对被吸引的害虫进行有效的控制。在商品化食诱剂开发的早期,专家都建议在类似于Magnet 和Bioattract 等产品的配方中加入杀虫剂成分,但该方法可能会进一步增加害虫对杀虫剂的抗性。种植具备抗虫转基因的作物是一种有效的害虫控制方式,可有效减缓杀虫剂抗性的出现[24-25]。因此,食诱剂与抗虫转基因作物的结合为害虫综合治理提供了新的可行性方案。

Robert等[26]利用食诱剂处理位于棉田中心的Bt抗虫棉,并且评估了该措施对周围棉田的保护作用。研究表明,在经过食诱剂处理的Bt抗虫棉周围的棉花中发现更少的卵和幼虫数量,间接减少了邻近传统棉花作物上约91%的成虫种群数量,进而减少了对周围棉田的杀虫剂喷施量。该措施在减少棉铃虫对传统农药抗性的同时,间接控制了防治害虫的经济成本,平均节省了近11.40美元/hm2。与此同时,在Addison等[27]的研究中也证明了喷施过食诱剂的Bt抗虫棉田中产卵量更少。从长远意义上看,该措施可以通过提高害虫在抗虫转基因作物上的寄生数量,以减缓靶标害虫对抗虫转基因作物的抗性增加速度。

2.4 食诱剂与信息素

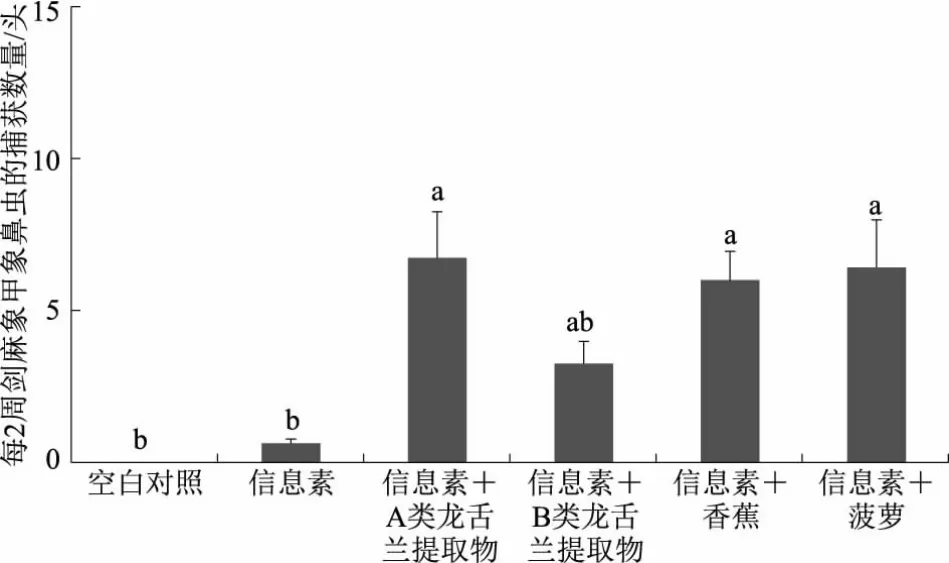

性信息素在诱捕害虫时常常会选择其中的雄性进行引诱,而这种机制最终会导致对种群繁殖极其重要的雌性害虫数量控制不佳[28]。因此,有研究者在防治害虫时将食诱剂和性信息素联合使用。令人惊喜的是,这种“食诱+性诱”的理念能够在某些场景中有效增强整体害虫防效[29-30]。由图2的统计图可知,不同试验组平均每2周捕获剑麻象甲(Scyphophorus acupunctatus)的数量有显著差异,利用植物提取物或植物果实等具备挥发性气味的物质配合性信息素时有更好的诱捕效果[30]。

图2 食物引诱剂与性信息素结合进行剑麻象甲协同诱捕结果[30]

在引诱捕获能力方面,阿力木·艾克木等[31]发现,通过性信息素和食诱剂的组合诱集近1个月的松墨天牛(Monochamus altternatus)捕获数量高达828头,且雌雄比约为1∶1.5,相对捕获率最高的约为37.13%±7.53%。整体来看,在一个完整试验周期(约2个月)后单独使用植物源引诱剂共诱捕1 731头,单独使用聚集性信息素诱芯共诱捕193头,而配套使用性信息素与食诱剂共诱捕2 644头,得到了比两者单独使用时更好的引诱效果。Reinecke等[32]研究了性信息素衍生物甲基苯醌与绿叶挥发物混配(1∶1)后对欧洲金龟子的引诱效果。结果表明,在规定重复次数中混合配方组的捕获数量高达247头,是单一使用食诱剂组的近2倍。

除了上述措施可作为食诱剂在害虫防治中的作用方式外,利用食诱剂监测害虫成虫的种群动态是其又一实用性功效[33]。国外学者Cox等[34]和国内学者李兴奎等[35]都论述了食诱剂与性信息素在监测储粮害虫中结合使用的可行性。此外,害虫天敌与食诱剂结合模式[36]或多种防治手段结合模式[37]都可作为食诱剂的使用手段。食诱剂在具体的开发与应用过程中若存在多种诱集时,研究者则需要强化对不同诱集间的协同和抑制作用的研究。例如,性信息素与食诱剂的结合也有可能降低诱集整体的诱捕能力[38]。由此可见,筛选诱集组合、食诱剂混合配方开发和诱捕系统的复合吸引机制都是未来值得深入开展的研究方向。

3 食诱剂的制剂加工

食诱剂的引诱成分主要是植物提取的挥发性物质,如脂肪酸衍生物、芳香族化合物和异戊二烯类化合物。根据这些植物提取挥发性物质的理化性质和上述提及的主要作用方式,目前市场上食诱剂产品的制剂多为乳油型或水乳型,以及部分缓释型制剂。

3.1 乳油型食诱剂

乳油型食诱剂通常是将植物中提取的挥发性活性成分直接加入到有机溶剂中,然后在不同的释放载体中进行释放。刘勇等[39]制备了一种能够同时诱捕蓟马(Thnpoidea)、蚜虫(Aphidoidea)和烟粉虱(Bemisia tabaci)的食诱剂产品。将6-叔丁基对甲酚、2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮和2,4-二羟基二苯甲酮作为助剂引入,加入蔗糖、葡萄糖等进食刺激剂,最后配合诱捕器进行害虫诱捕。该制剂配方的平均诱捕率可达60%,并且在加入蔗糖、葡萄糖等进食刺激剂之后,其诱捕率得到进一步提升。王立颖等[40]利用正己烷和二氯甲烷作为柠檬烯、水杨酸甲酯等植物挥发性物质的溶剂,然后将配置好的制剂加入缓释橡胶载体中,再搭配水盆式诱捕器进行诱捕。该产品在10 d内诱捕害虫数共342头,并且该方法优化了乳油型食诱剂的缓释效果。此外,在对该制剂的研究中,开发者也常利用聚乙烯瓶作为缓释载体以提高缓释效果[41-43]。乳油型制剂由于溶剂具有高毒性不宜直接作用于作物上,因此研究者通常将这种食诱剂制剂搭配诱捕器或缓释载体进行定点式释放。然而,诱芯中常装载极性溶液,这可能会造成一定程度的机械腐蚀,所以研究人员应该对乳油制剂的溶剂进行多维度的检测分析[44]。

3.2 水乳型食诱剂

水乳剂是将活性化合物溶于有机溶剂后再分散于水中形成制剂。该剂型相较于乳油更加环保和安全,使此类食诱剂得到了广泛的应用。Socorro等[45]将植物挥发性物质、性信息素和杀虫剂结合并制成水乳剂,该剂型能够直接喷洒于叶片上防治绿盲椿象(Lygus lucorum)。Gregg等[5,46]研制的Magnet 食诱剂产品最初在诱捕器中并未得到令人满意的诱捕效果,该团队之后便转换思路,将制备的水乳型食诱剂产品喷洒于棉田中。结果表明,施用过的区域中虫卵量减少了近90%,且持效期可达5~6 d。同时,农药施用量仅为其他棉田农药施用量的1/10左右,且该配方对非靶标害虫更安全[13-14]。此类制剂因具有加工方便和使用安全的特点被应用于世界各地的害虫综合治理中。

3.3 微胶囊型食诱剂

微胶囊型制剂能够使活性成分得到高分子囊壁材料的保护,并且赋予植物挥发性成分更长的释放时间,是一种食诱剂领域中极具开发潜力的制剂类型[47]。目前,该食诱剂制剂在果树害虫的防治中有较好的应用。

2,4癸二烯酸乙酯(梨酯)是一种由梨树成熟果实释放的挥发性物质,对梨小食心虫(Grapholita molesta)有吸引作用[48]。Light等[49]通过界面聚合法制备了梨酯/聚酰胺微胶囊,其直径范围约为2~14 μm,梨酯微胶囊的释放时间能够持续作用14 d以上。

Knight等[50]利用梨酯微胶囊制剂提高了谷硫磷、亚胺硫磷和啶虫脒的药效,且该制剂在为期4年的田间试验中能够与杀虫剂、性信息素协同完成害虫综合治理。此外,Kovanci等[51]将梨酯微胶囊和信息素微胶囊联合施用后发现被幼虫感染的水果数量减少了85%~93%。由此可见,利用聚合物材料负载性信息素、食诱剂等挥发性物质进行害虫综合防治是更具有前景的研究策略[52]。

4 总结与展望

食诱剂具备非特异性的害虫吸引能力,以及更加绿色和广泛的原料来源。通过对食诱剂的作用方式和制剂加工进行研究,可以更加快速有效地将其应用到现阶段的害虫综合治理和防控中。目前,食诱剂在原料开发、目标害虫靶向、多作用方式等方面已经取得了一定的研究进展,相关的专利产品也陆续投入到实际生产应用中,但在食诱剂的制剂加工上还有很大的开发空间。现阶段食诱剂可产业化的制剂种类较少,因而食诱剂的作用方式和应用场景会受到局限,且现已开发的作用方式也可依托关联制剂的再开发而进一步深入扩展。在食诱剂的缓释剂型开发上,还有待增加其对不同作物及靶标害虫的制剂种类。其中,微胶囊制剂在果树害虫的防治中具有较好的防效和较大的开发潜力,可以为研究者提供一定参考。考虑到田间环境的复杂性对诱集产生严重的影响,进而会增加研究者对相应缓释剂型的开发难度,因此,采用功能化的载体材料,研发具备不同环境响应释放的食诱剂制剂可能是未来值得进一步研究的方向[53]。最后,在食诱剂的实际应用之前,研发者应加强对不同诱集之间的抑制或协同机理的研究,并采用科学严谨的手段进行表征分析,以此提高食诱剂的田间和野外应用效果。

综上所述,关于食诱剂制剂加工和作用方式的开发与研究具备很大的价值和潜力。未来我国将继续向着新技术、新材料、新制剂等方向齐头并进,加速研发绿色高效的食诱剂,为我国绿色农药的发展提供技术支撑。