爱诗客* 推动中国现代绘画西渐的先行者

2022-08-12洪再新

洪再新

20世纪早期,西方的中国艺术收藏界表现出两大兴趣。一是1900年义和团运动后对古画收藏的兴趣,这一兴趣开始改变以瓷器、玉器和青铜器等中国古董收藏为主导的国际市场。为了与来自欧洲和日本的对手竞争,美国的一些博物馆和私人收藏家们迅速成立了多个著名的古画收藏,由此奠定其后续发展的基础。二是对中国现代绘画的兴趣,但此种兴趣发展较为缓慢。20世纪10年代初,古画收藏几乎主导着中国艺术的国际市场;通过在全球商业市场中的交往和接触,美国人爱诗客[Florence Wheelock Ayscough,1878-1942](图1)1这些译名出现的不同场合,见本文相关内容。开始关注跨语境范畴中的“现代派画家”及其绘画。1915年在旧金山举办的巴拿马太平洋万国博览会上的一个具有开创性但至今仍被低估的事件,将有助于我们界定爱诗客提出中国艺术史上的“现代派画家”这一范畴。2感谢黛博拉·德尔·盖斯在2009年3月17日致笔者的邮件中解答此问题:“关于‘现代’的定义:在阅读爱诗客的论著时,我们注意到一些理论性的评述,如‘画家未沿袭古人的做法,而是形成了自己的一套风格。’再如,‘这些画作由在世纪之交前辞世的画家所作,其尤值得关注的地方在于……这些画表现出19世纪末常见的焦躁不安的精神……’”。在此次万国博览会上(图2),西方公众较早接触到了中国现代绘画,了解到其与中国古画传统的联系及其体现的中国社会文化的变迁。3周芳美在〈1915年中华民国和日本参展巴拿马太平洋万国博览会美术宫之初论〉一文中对这一事件进行了详细的考证。〈1915年中华民国和日本参展巴拿马太平洋万国博览会美术宫之初论〉,载《世变、形象、流风:中国近代绘画1796—1949学术研讨会论文集》,高雄市立美术馆,2008年,第597—624页。此次博览会为创立伊始的中华民国的现代艺术家们提供了商业机遇,让他们的新作与其晚近前辈的绘画一同展示,在西方首次亮相,由此反映出社会文化的现代化进程。4关于这一话题的最新研究,参见杨晓能[Xiaoneng Yang]编《借古开今:20世纪中国水墨画大家》[Tracing the Past,Drawing the Future: Master Ink Painters in Twentieth-Century China.5 Continents,2010]。

图1 [美]爱诗客在任颐《五伦图》前留影,纽约,1917年出自宓亨利编,《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》》,第71页前插页(左)

图2 [美]格罗佛[C.B.Grover]上彩,《晨光:旧金山万国博览会》,1915年(右)

美国人对中国艺术的了解主要受到古画收藏的影响,通过上述两种兴趣相互交织,引发了跨越太平洋两岸错综复杂的文化交流与视觉对话。本文以爱诗客为例,探讨美国的早期中国现代绘画的收藏活动。5中国国家文物局〈关于印发《文物出境审核标准》的通知〉(2007年6月5日生效)中分三类列出了1795年至1949年间著名书画家作品限制出境的书画家共245人,分为作品一律不准出境(20位)、原则上不准出境及精品(32位)和各时期代表作品不准出境(191位)三类。列表详见本文附录。如本文所示,其中部分画家的作品在20世纪早期流入美国。这一名单强调了当下追踪流入海外画作的源头的重要性。身为艺术学者,爱诗客通过一系列的收藏活动,推进了欧美各国对中国艺术发展情况的认识。

一 爱诗客与刘松甫藏品

爱诗客常以“佛洛伦斯·爱司可”这一名字为人知晓。“爱司可”是她前任丈夫的姓氏。她出生于上海,父亲托马斯·韦洛克[Thomas Wheelock,1841-1920]是加拿大裔的商人,母亲为美国波士顿人。6爱诗客的父亲是加拿大诺省[Nova Scotia]人,1872年5月15日迎娶了波士顿的爱迪丝·哈斯韦尔·克拉克[Edith Haswell Clark]。在上海创办了会德丰船行[Shanghai Tug and Lighter Company],终老上海。参见1920年8月《中国月报》[China Monthly Review]第11卷上他的生平。感谢wheelockgenealogy.com网站的管理员里克·沙利文[Rick Sullivan]提供韦洛克家族的材料。爱诗客从小喜爱上海的国际都会氛围,尽管限于社会的偏见,她没有学习汉语的机会。7“由于当时对学习汉语的偏见,她小时候未能学习汉语。在她结婚后返回上海定居时,这种偏见依然存在。”参见麦克斯威尔·维希[Maxwell Vesey]〈追忆爱诗客〉[In Remembrance of Florence Ayscough Mac-Nair],载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》[MacNair ed.The Incomparable Lady:Tributes and Other Memorabilia Pertaining to Florence Wheelock Ayscough MacNair.University of Chicago Press,1946,p.105]。爱诗客的弟弟杰弗里·惠洛克[Geoffrey Manlius Wheelock](1879-1920)也有同样的经历。他也在上海出生后,回到波士顿的Nobel and Greenough’s School学 习,1897至1901年间就读哈佛大学。参见哈佛学院,1901级《学监第四期报告》[Harvard College,Class of 1901.Secretary’s Fourth Report.Crimson Printing,1916,p.443]。1889年,爱诗客回到波士顿接受正规教育;8上学期间爱诗客和艾米·洛威尔[Amy Lowell,1884-1925]成为挚友。这段友谊促成两人后来联袂翻译中国古典诗歌,由此推进美国现代派诗歌的发展。参见宓亨利编《爱诗客和艾米·洛威尔友情书信》[MacNair,ed.Florence Ayscough & Amy Lowell: Correspondence of a Friendship.University of Chicago Press,1945,p.16]。爱诗客的生平可参见《剑桥女性英文作家指南》[Lorna,Sage.et al.,eds.Agent of Change: Print Culture Studies after The Cambridge Guide to Women’s Writing in English.Cambridge University Press,1999,p.30]。早前的记录参阅《20世纪作家:现代文学传记词典》[Stanley J.Kunitz,and Howard Haycraft,eds.Twentieth Century Authors: A Biographical Dictionary of Modern Literature.H.W.Wilson,1942,p.54]。承潘思婷告知,1991年7月德尔盖斯在芝加哥艺术学院美术馆对爱诗客及其绘画收藏进行了学术评价。凯瑟琳·麦肯齐[Catherine Mackenzie]对爱诗客在加拿大的活动进行了学术研究。她1898年结婚,后又回到了出生地——上海。爱诗客的父母、哥哥和丈夫在上海经商,人脉之广,遍及全球。9韦洛克家族不仅是声名远扬的航运代理商,也在上海租界和北美经商。爱诗客的父亲托马斯收藏中国瓷器,自1883年起他是波士顿显赫的索末塞特社团[Somerset Club]成员(参见Somerset Club.A Brief History of the Somerset Club of Boston,with a List of Past and Present Members,1852-1913.Riverside Press,1913,p.66)。1897年他担任加拿大新不伦瑞克省圣安德鲁市[St.Andrews,New Brunswick]阿尔冈金高尔夫俱乐部[Alogonquin Golf Club]的司库(参见Golf .vol.2,no.4,1898,p.15)。1910年,他当选为美国亚洲学会的执行会长,在波士顿居住(参见Journal of the American Asiatic Association 11.no.1,1911)。爱诗客的弟弟杰弗里在1904年加入其父的公司,他是上海乡村俱乐部[Country Club]、上海俱乐部[Shanghai Club]、上海高尔夫俱乐部[Shanghai Golf Club]、上海青少年高尔夫俱乐部[Shanghai Junior Golf Club]、上海板球俱乐部[Cricket Club]、上海手枪俱乐部[Gun Club]、上海小型帆船俱乐部[Midget Sailing Club]会员(参 见Harvard College.Secretary’s Fourth Report,p.443)。丈夫佛朗西斯·爱司可[Francis Aysough,约1860—1933]英国人,101898年12月23日,爱诗客与佛朗西斯·爱司可结婚。参见凯瑟琳·麦肯齐 2001年6月2日在genforum.genealogy.com/ayscough/messages/1.html上发布的内容。经营祥泰洋行[Scott,Harding & Co.Ltd.],11在《中国杂志》[China Journal of Science& Arts]1928年第8 期中,Scott,Harding& Co.自称为“工程商和进口商”。感谢洛丽·里奇利亚诺[Lori Ricigliano] 提供此信息。这家英国公司的中文名字为祥泰洋行,其主营项目也包括进口重工业设备。参见上海地方志办公室,shtong.gov.cn/node2/node2245/node74728/node74734/node74906/node74916/userobject1ai89735.html。也收藏中国艺术品。121929年,佛朗西斯·爱司可在《国家历史杂志》[Ostasiatische Zeitschrift] 上发表题为〈幻象〉[Phantasmagoria] 一文。笔者感谢潘思婷提示此文。夫妇二人住在戈登路[Gordon Road]60号“雁乐居”[Wild Goose Happiness House],后在槟城路72号营建了“草堂”[Grass Hut],成为接待包括女性诗人和艺术家在内的西方友人的中心。13爱诗客在这个大都会居住了数十年,她完全了解现代化进程给中国人民带来的巨大压力:“如今中国正在全力寻求物质和工业化进程,无暇也无心顾及艺术。”(〈中国艺术中的现代派〉[The Modernists in Chinese Art])《良师》[Mentor.vol.6,no.20,1918,p.44]为了展现出她对中国艺术的热爱及其高雅的品味,爱诗客自己设计了她的住宅。1925年,苏格兰版画家伊丽莎白·基思[Elizabeth Keith,1887-1956] 在那里小住,留下生动的描述:“爱诗客从中国各地请来了手艺精湛的施工人员、雕刻师和各类匠人,所用均为第一流的材料。这处豪宅既满足外国人需求的设计,又与中式的轮廓线条及色彩相得益彰。在用色上,红紫相间,金碧辉煌,整体效果则简单柔和,出人意想。所有的木建部分非常完美;雕刻工艺,尤其是室内的小雕像,特别可爱。”《东方的窗户》[Eastern Windows.Houghton Mifflin Co.,1928,pp.63-64]。美国著名女诗人哈丽特· 蒙罗[Harriet Monroe,1860-1936] 在她1934年11月28日的〈中国日记〉[notebook 2,现藏University of Chicago,the Regenstein Library] 中提及她曾去过爱诗客设计的中式住宅和庭院里。次日,她们还在爱诗客家中品尝了火鸡,圣约瑟大学的宓亨利教授作陪。承潘思婷分享蒙罗的日记。类似的记录还可参见Maude Meagher 的记录(载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第91—92 页)。

1907年爱诗客当选为皇家亚洲文会华北分会[North China Branch of the Royal Asiatic Society,NCBRAS]荣誉图书馆员,是其八名馆员之一。皇家亚洲文会的总部在伦敦,是久负盛名的国际学术机构。14参见林赛·沈[Lindsay Shen]《知识令人愉悦:爱诗客在上海》[Knowledge Is Pleasure:Florence Ayscough in Shanghai.Hong Kong University Press,2012,pp.7-44]。她拜中国学者农竹为师,15参见麦克斯威尔·维希,《追忆爱诗客》,第106 页。爱诗客用“农竹”二字的英译文称呼他,即“Mr.Cultivator-of-Bamboos”。农竹,字葝荪,也因1910年创办上海精武体育会而闻名。见陈公哲《精武会50年》,春风文艺出版社,2001年,第1、6 页。承陈莺提供此信息。较为系统学习中国语言和文学。“正是他不懈的兴趣和极大的耐心”,爱诗客后来写道,“让我备受鼓舞”。16“最后,我要感谢我的老师农竹……他虽不会用英语交流,但常常指出我对简单明了的信息作了过于晦涩的阐释。我唯一的遗憾是他无法阅读我这本书”(见爱诗客)和艾米·洛威尔《松花笺:汉诗英译》[Florence Ayscough and Amy Lowell.Fir-Flower Tablets: Poems Translated from the Chinese.Houghton Mifflin,Co.,1921,xcv])1923年5月11日,她在与艺术史学家喜龙仁[Osvald Sirén,1879-1966] 的信中描述了农竹编撰“辞海”三十余年的过程,还提供了农竹的住址。在1925年7月26日致喜龙仁的信中,爱诗客提及农竹对她翻译的帮助。爱诗客的通信现藏于the MacNair Collection of University of Redlands Library,承詹姆斯·霍夫[James Hofer] 协助查阅信件,在此申谢。有关农竹在跨太平洋的文化交流中有趣作用的讨论,参见吉原真里[Mari Yoshihara]《拥抱东方:白人女性和美国的东方主义》[Embracing the East:White Women and American Orientalism.Oxford University Press,2002,p.106]。她逐渐成为著名的艺术学者,在皇家亚洲文会华北分会中发挥日益重要的作用。在此同时,上海这个国际都会和世界各地的外国人对中国绘画的收藏兴趣与日俱增。17较好的例证之一为爱诗客对书法、诗歌和绘画的研究文章,刊于宓亨利编著的《中国》[China.University of California Press,1946] 一书第333—347 页。

爱诗客参与了上海181908年,皇家亚洲文会华北分会在上海主办了一次《中国陶瓷艺术展》,爱诗客展出了她收藏的一尊乾隆年间的象牙雕像,展览主办方对她表示了感谢,称她为组委会唯一的女性。参见白威廉[A.W.Bahr] 等《中国古瓷美术图谱》[Old Chinese Porcelain and Works of Art in China: Being Description and Illustrations of Articles Selected from an Exhibition Held in Shanghai,November 1908.Cassell,1911,p.159] 图118。和波士顿191913年爱诗客将几件其父收藏的明清时期的陶瓷花瓶借给波士顿艺术博物馆展出。参见爱诗客1913年9月29日至10月1日写给该馆 佛朗西斯·科萧[Francis S.Kershaw] 的信件(1910—1922年间非官方通信,现藏于波士顿艺术博物馆亚洲、非洲和大洋洲美术部)。承黛博拉·德尔·盖斯提供此信息,又承该馆中国部主任盛昊和日本部主任艾伦·高田[Ellen Takata] 发来这些材料,在此申谢。举办的多场艺术展览,加之她开拓性的推介活动,20到1913年,当上海的欧洲画商史德匿[E.A.Strehlneek,1871-1948] 正在筹划他的《中国名画》[Chinese Pictorial Art] 之时,爱诗客的兴趣转移到了绘画之上。在前言中,史德匿向“帮助编辑图画录文本的爱诗客”表达了谢意。在中文版前言中,爱诗客的名字被译成了“爱士高女士”。参见笔者中文论文〈古玩交易中的艺术理想:黄宾虹、吴昌硕与《中国名画·史德匿藏品影本》始末考略〉,载《海派绘画研究文集》,上海书画出版社,2001年,第597—635 页。以及笔者的〈从斯德哥尔摩到东京:20世纪初国际中国画市场上来自上海的两批史德匿藏品〉[From Stockholm to Tokyo: E.A.Strehlneek’s Two Shanghai Collections in a Global Market for Chinese Painting in the Early 20th Century],载《移动的物品:时间、空间和语境》[Moving Objects: Time,Space,and Context.Tokyo National Research Institute of Cultural Properties,2004,pp.110-134]。引发了当时收藏兴趣的转变——从收藏瓷器等古董转向收藏古画,兼及中国现代绘画。21在英国人骆任廷[Sir James Stewart Lockhart]的中国绘画藏品就是古画和现代派画作并见的有趣例子。从1910 至1917年间,他在威海卫通过广东人谢缵泰(1872—1938)购入这一藏品。参见索妮娅·莱特佛特[Sonia Lightfoot]《骆任廷爵士的中国画收藏和书信往来》[The Chinese Painting Collection and Correspondence of Sir James Stewart Lockhart,1858-1937.Edwin Mellen Press,2008,pp.45-64]。骆任廷曾在1915年8月12日致唐熊的信中表达了他对中国当代绘画的欣赏,见吴淑娟、唐熊《中国近世女界大画家吴杏芬画》[Chinese Paintings by Madame Wu Hsing-fen.Shanghai,1915,n.p.]。在爱诗客与上海艺术圈的接触中,她丈夫的洋行买办刘松甫(?—约1917)起了至关重要的作用:

在帮助我领悟中国人思想的中国友朋中,我丈夫的买办结果成为我真正敬重的人。他是一位身材魁梧的年长绅士,穿着色彩鲜丽的丝绸服装,对中国绘画充满激情。我常能见到他,因为他的差事是为我丈夫的洋行业务和中国人打交道。每年总有一两次他会把藏画拿给我看,他的收藏在上海很出名,并告诉我一些有关的故事……我们之间的友谊一直保持到他去世,我对他祖国的了解,主要归功于他。22爱诗客,〈我的友人画像:买办〉,载《焰火的故乡:给年轻人观赏的中国图景》[Firecracker Land: Pictures of the Chinese World for Younger Readers.Houghton Mifflin Co.,1932,p.100]。

一方面,爱诗客从刘松甫处直接学习中国绘画知识,打下认识中国绘画的基础,用她的话说,“足以让我完全领会我收藏的艺术品中蕴含的奇特趣味。通过这些艺术藏品,我不断积累这方面的知识,并和朋友们分享,还在上海各种场合向说英语的外国侨民推广介绍”。23参见沃发特[W.D.Woffat《] 良师《》公开信》[The Open Letter],第12 页,图26。另一方面,通过刘松甫,她了解了20世纪前上海艺术品市场上的中国视觉文化消费者的态度,因为“荐绅之家,多谈时人笔墨,余无闻知”。24参见黄宾虹,〈沪滨古玩市场记〉,载《艺观》1926年第2 期,第2 页。黄宾虹(1865—1955)1909年移居上海,基于他自己身兼艺术家、收藏家、画商、教育家及记者的多重身份的经历,他对国内的艺术品市场进行了极为客观的观察。黄宾虹和爱诗客是否为朋友尚不能明确,但二人在编撰史德匿《中国名画》图录文本的过程中肯定结识了对方。换言之,寓沪的中国人,包括买办阶层,主要关注海派的绘画创作,因此十分在行。25参见王中秀,〈历史的失忆与失忆的历史:润例试解读〉,载《近现代金石书画家润例》,上海画报出版社,2004年,第1—4 页。

刘松甫就是这方面典型的例子。他从浙江镇海寓居上海,属于宁波商团的一员(图3),26据〈刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词〉(收入《图画录》中),“刘先生松甫浙东定海耆硕也,品格清华,志趣高洁。生平无他嗜好,惟对于古今名人图画真迹宝爱成癖。苟有所遇,不惜捐巨资以罗致之。极数十年之物色,搜得珍品数百幅”。赞助的艺术家包括胡公寿(1823—1886,图4)、虚谷(1824—1896)、蒲华(1832—1911)、任颐(1840—1896,图5)。这些画家来自各地,在上海以鬻画为生。27在芝加哥艺术学院美术馆,一部“时人画”(1943.104)有蒲华(字作英)题签:“诸法家纨扇画本,松甫珍藏。”其中包括胡公寿1882年《竹石》纨扇、任颐1883年《山水人物》纨扇、张辂1890年所作画作各一幅,谢上松(1845—1924)1884年录何绍基《金陵杂叙诗》,以及吴恒(1826—1895)和王宾书法作品数幅,具体日期不详。任颐1885年《寒鸦图》(1943.146)有上款“光绪乙酉……作此奉松甫仁先生高斋补壁”。虚谷为刘松甫画过《松鼠竹篁图》(1943.135),日期不详。从画面看,《图画录》的品名为《松鼠菊花图》,“菊花”显然是手民误植,应为竹篁。刘松甫与这些海派早期代表画家关系的亲近程度,目前尚不能明确,但他直接间接地定购了大批书画作品,不乏有其上款的精品。28可从任颐的七幅立轴和虚谷一幅立轴说明,均有名为杜鸠居士1892年和1897年的题签。前者有“任伯年先生绘《寒雀争梅》,壬辰冬杜鸠居士珍藏(1943.148)”“任伯年先生绘《珠籐绶带》,壬辰冬杜鸠居士珍藏(1943.142)”“任伯年先生绘《荷花鸳鸯》,壬辰冬杜鸠居士珍藏(1943.137)”“虚谷先生《枯木寒冬图》,壬辰冬杜鸠居士珍藏(1943.125)”。后者有“任伯年先生《五伦图》,乙未春三月杜鸠居士珍藏”“任伯年先生《杨柳八哥》,乙未春杜鸠居士珍藏”“任伯年先生《竹石翎毛》,乙未秋杜鸠居士珍藏(1943.139)”和“任伯年先生《三公图》,乙未秋杜鸠居士珍藏(1943.144)”。可知他与画家关系特殊,尽管任颐并未题其上款。刘松甫显然从杜鸠居士手中获得了可观的画作,具体细节待考。松甫的收藏热情也影响了爱诗客。大约在1899年爱诗客对中国绘画开始发生兴趣之际,刘松甫赠给她两部中国现代绘画册页。一部为姚銮的十二开《鬼趣图》(图6),画册末页有画家1893年的题款(图7)。29这套画册数十年来都为爱诗客所收藏,后入藏芝加哥艺术学院美术馆(1943.106)。姚銮(字栖谷)是石门(今浙江省桐乡市)人,师从吴滔(字伯滔,1840—1895),师徒二人后闻名于上海。刘松甫收藏二人的画作,《图画录》中有四幅吴滔的画作(图版 142,143,289,333-X)。姚銮的画册未收录在《图画录》中,因为此前已赠给爱诗客。册页题签为“姚栖谷先生《鬼趣图》,米西西爱司可清玩,松甫持赠”,其中爱诗客的名字据其英文发音译出,与她后来在中国最为人所知的中文名字“爱诗客”不同。爱诗客还在这批捐赠给芝加哥艺术学院的藏品中留下了一页姚銮题诗的译稿,尽管她把末页的日期误译成了1837年。另一部为虚谷(图8)的十二开山水,系画家绝笔之作,表现出海派绘画的精美特质(图9)。30该画册也入藏芝加哥艺术学院美术馆(1943.105)。画册上有陈修榆(1858—1942)1897年所作诗跋。陈为刘松甫定海同乡,著名学者、书法家。刘氏手书题签“虚谷上人山水,米西西爱司可清玩,松甫持赠”。和《鬼趣图》册页集一样(见注29),该册页亦未收录在爱诗客1915年的《图画录》。

图3 《刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词》收入爱诗客编《中国古今名人图画录》

图4 胡公寿,《墨笔竹石》册页,绢本淡设色,纵28.3厘米,横28.9 厘米,1882年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.104.2)

图5 任颐,《山水人物》册页之一,绢本墨笔设色,纵28.3厘米,横29厘米,1883年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.104.6)

图6 姚銮,《鬼趣图》册页刘松甫题签,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.105)

图7 姚銮,《鬼趣图》册页之一《望乡台玩月》,纸本墨笔设色,1893年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.105.13)

图8 虚谷,《山水人物》十二开册页之一,纸本墨笔设色,纵30.5厘米,横36.3 厘米,1895年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(143.106 25)

图9 陈修榆跋刘松甫藏虚谷《山水人物》十二开册页,纵30.5厘米,横36.3厘米,1897年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆藏(143.106 1)

如后文所示,在刘松甫1917年去世后,爱氏夫妇才获得他主要藏品的所有权。31爱诗客1918年同《良师》杂志的主编会面时(参见沃发特《公开信》,第12 页)十分自豪地介绍说:“我们在中国定居后不久,便偶然得到了一批中国书法和绘画作品,出自当地一位收藏家(即刘松甫)半个多世纪的藏品。”但未提及此前她编撰的《图画录》作为“刘松甫先生藏品”在巴拿马太平洋万国博览会展出一事。她1918年的话题重在刘松甫逝世后发生的事情:“我将这批收藏中最珍贵的藏品带到美国,在纽约和其他城市进行展览。”参见林赛·沈,《知识令人愉悦:爱诗客在上海》,第45—74 页。我们知道“刘松甫在巴拿马万国博览会结束不久后去世”(第65 页),但沈未提供依据。有关刘松甫生涯的讨论,参见洪再新,〈“时人画”“古画”的现代市场运作:买办收藏家刘松甫事跡考略〉,载《艺术史研究》2009年第11 辑,第483—511 页。另见笔者,〈十里洋场,不该被遗忘的海派收藏家:刘松甫〉,载《典藏古美术》,台北典藏杂志社,2010年第2 期,第124—131 页。然而,早在1913年3月,爱诗客在皇家亚洲学会展厅组织了一次面向上海的中外人士的刘松甫藏品的临时展览。此次展览应包括爱诗客在内的刘松甫的亲密友人的要求所办,引发了良好的反响;展出的藏品中包含几位海派画家的作品。“(西人)鉴赏家踊跃参观展览,充满兴趣,对他们从未见过的绘画展品赞不绝口。”32参见爱诗客《图画录》[Catalogue of Ancient and Modern Chinese Paintings by Famous Masters.Oriental Press,1915,p.1]。据爱诗客的波士顿友人查尔斯·鲍德温[Charles Baldwin]日后回忆,大概在此时,“爱诗客安排我参观了她丈夫洋行的买办五十年来收藏的中国绘画作品。这位买办当时已年过七十,正准备携带其藏品到旧金山的万国博览会展出”。33参见1917年12月6日查尔斯·鲍德温致威廉·桑德斯的信。承潘思婷引荐克利夫兰艺术博物馆档案和记录保管员莱斯丽·查德[Leslie Cade],查德为笔者提供了与此事相关的通信。

西方的中国古画收藏家和中国的“时人画”收藏家之间的交流跨越了国内和国际艺术品市场的分界。就此而论,爱诗客在为1915年在旧金山举办的巴拿马太平万国博览会选择和编译《中国古今名人图画录》(以下简称《图画录》,图10)时,她将中国古画和现代绘画相结合显然意义重大,成为最早集古今中国绘画收藏兴趣于一体的出版物。34刘松甫手书《图画录》的中文书名,风格与其赠与爱诗客两部册页上的题签相同(见注29 和注30)。《刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词》(见注26)中对这批选品的说明:“今同人等以美利坚因巴拿马运河告成,特开万国博览大会,为亚美交通之大纪念。先生所珍藏者,实足为中国近数百年来物质文明之代表。际此世界唯一之盛会,若不参与其间,任其韬光匿迹,不独有辜先生毕生雅爱,且亦非放养国粹之道。因力请先生仍尽所有,运送来会,以征世界品题。”

图10 [美]爱诗客编《中国古今名人图画录》书影

二 爱诗客为巴拿马太平洋万国博览会编译《图画录》

为了提高人们对古今绘画共通性的认知,爱诗客1915年编撰的《图画录》不以年代为序,转而首先以幅式或尺寸为序,35爱诗客在《图画录》第7 页中介绍中国画的七种幅式,即大中堂、中堂、立轴、屏条、横批、手卷、册页。再按主题细分。36同注35。这批藏品分十个画科,即山水、花卉、人物、佛像、宫殿、翎毛、树木、走兽、仕女、草虫。这一编排,其功能至少表现在两方面。首先,爱诗客倾向于呈现出一套完整的藏品。“我们眼前的藏品”,她在引言里写道,“系刘先生一生庋藏;我们发现,不仅涵盖中国绘画鼎盛期的作品,也包括一组近现代家画家极富趣味的画作”。37爱诗客,《图画录》,第6 页。此外,这一编排也出于中国馆和旧金山美术宫内布展条件的限制,以主题为序排列应该更为可取。据弗兰克·莫顿·托德[Frank Morton Todd]1921年出版的巴拿马太平洋万国博览会纪念文集叙述,“(艺术宫内的)中国馆展出了上海收藏家刘松甫先生带来的一套中国卷轴画的珍藏品。展品约为三百件,有的画作年代久远。这批画作在两个馆展出,一次约展出一百件,展品常有变动”(图11)。38参见弗兰克·莫顿·托德《世博会的故事:1915年旧金山庆祝巴拿马- 太平洋运河开通活动官方记事》[The Story of the Exposition:Being the Official History of the International Celebration Held at San Francisco in 1915 to Commemorate the Discovery of the Pacific Ocean and the Construction of the Panama Canal.the Panama-Pacific International Exposition,vol.4,1921,p.29]。周芳美引述了一些中文资料,指出托德未注意到刘松甫藏品中只有68 件在旧金山美术宫里展出,其余的均在中国馆内展出。参见周芳美,〈1915年中华民国和日本参展巴拿马太平洋万国博览会美术宫之初论〉,第604 页。事实上,爱诗客1915 编撰的《图画录》有两个版本,一由上海远东印刷所发行,一由旧金山巴拿马太平洋万国博览会中国馆出版,但二者的副标题均为“刘松甫先生藏品,旧金山巴拿马太平洋万国博览会中国馆展出”,意指整批藏品最初均在中国馆展出。1915年5月2日,《旧金山纪事报》[San Francisco Chronicle] 周日版上刊载了一篇题为〈万国博览会中的紫禁城〉的专题文章,对这两处展馆进行了报道:“在展览馆群的中心区域展出着一些当今在中国最为稀有的艺术品。其中的绢画系刘松甫所藏,仅为其藏品的一部分。这位殷实的中国人热衷于中国艺术,据说其藏品涵盖了现存的第一流的中国绘画,数量也极为可观。他的大部分藏品在艺术宫展出,在中国馆展出的这些藏品均为一千年以前的画作。”然而,在此次万国博览会上展出的这批藏品并未以中国古画为主,而将现代国画[modern national-style paintings]39刘松甫当选为上海艺术界代表的部分原因在于他和宁波商团的关系,上海商界最具影响的就是宁波帮。上海商界其他利益集团也有在巴拿马- 太平洋外国博览会展出现代派画家作品的渠道。许多上海的知名画家都参与其中。1914年4月11日至7月27日间,由著名的画家、收藏家、巨贾哈少甫(1865—1934)召集,巴拿马太平洋万国博览会筹办委员会上海分会组织了多场收藏、展览和遴选到旧金山展出的“时人画”的集会。4月11日,哈少甫发表公开演讲,他鼓励上海的画家参与到这项爱国活动中,他说“既可获奖,又可获利”(见《时报》1914年4月12日报道筹备巴拿马赛会纪要〈书画出品会之演说〉)。整个遴选过程在7月底结束,“有三成展品极为出色”(见《时报》1914年7月27日报道)。尚不知民国政府对选拔比赛中的那些“极为出色的作品” 是否给与嘉奖。据1915年出版的《巴拿马- 太平洋万国博览会美术宫官方图录,包括获奖作品》[Wahlgreen Company,Official Catalogue (Illustrated) of the Department of Fine Arts,Panama-Pacific International Exposition (with Awards).San Francisco,California,1915],美术宫内展出了25 位来自中国不同省份的画家的38 幅“时人画”,部分画作确实获得了奖项。该展出目录中还刊印了其中两幅画作,即高奇峰(1888—1993)获得金奖的《双鸭图》(同上,86)和姜颖生(1847—1919)获荣誉奖的《雪景山水》(同上,85)。承周芳美告知此目录。关于“时人画”获奖的情况,参见周芳美〈1915年“中华民国”和日本参展巴拿马太平洋万国博览会美术宫之初论〉一文的附录。包括在内。尽管主办方认为中国的古画更胜一筹,但19世纪晚期的画作占了这本《图画录》全部三百五十八幅(组)40逾有125 件(套)展品为19世纪中叶后的画作。若能确定一些尚未明确作者的画作的信息,可能这一数字还会增加。作品的三分之一;正如潘思婷对爱诗客的评价,这的确是“她在当时做出颇具前瞻性的大胆努力”。41转引自潘思婷为芝加哥艺术学院美术馆刘松甫藏品展所撰的说明文字。

图11 旧金山万国博览会美术公中国展厅一角照片,出自托德《世博会的故事》,第4卷第29页

爱诗客挑选和展出的刘松甫的藏品,因其囊括多位当时海派代表画家的现代绘画作品而引人瞩目。约三十位在上海鬻画为生的画家在巴拿马太平洋万国博览会上为国际社会认可。约有四十幅任颐的画作较好地诠释了自19世纪末起这个新兴画派的代表风格(图12)。其丰富的例证让爱诗客对中国现代绘画的发展感奋多多,赞美之词溢于言表:“虽然现代绘画无法与同期展出的唐宋作品并驾齐驱,但毋庸置疑的是,它们体现出画家的天赋和对自然敏锐的感觉。”42爱诗客,《图画录》,第6 页。以《图画录》中的任颐《大椿树图》条目为例43同注42,第39 页,77 号。爱诗客据椿树在中国的象征意义,将此画作译为《益寿延年》。(现藏地不详),爱诗客写道,这是一幅“在宣纸上创作的关于‘椿树’的现代绘画,椿树即西班牙柏木,是中国人心目中的长寿树种。一种用煮沸的椿树芽制作的饮料据说有使人兴奋的功用,老年人服用,能益寿延年”。44同注43。该画属于画家为客户所作的颂寿之作,这类满足特殊场合的订件在商业化都市社交生活中司空见惯。爱诗客的描述颇有趣味,可视作当时中国绘画状况的一个隐喻。

图12 任颐,《吹箫图》,纸本墨笔设色,瓦尔特斯美术馆

另一个以古开新的实例是她对蒲华画作《荷花》(现藏地不详)的描述。她称这位怪诞的艺术家为“一位杰出的现代画家”,认为“这幅水墨设色的荷花运用了具有印象派风格的自由笔触,非常大胆。画家并未沿袭古人的做法,而是形成了自己的面貌”。45同注42,第49 页,82 号。“具有印象派风格”这一提法,并非意指画家的风格从西方的印象派衍生而来,而是用来形容上海都市文化中富有个性精神的表现方式。461943年爱诗客、宓亨利夫妇藏品目录中第33 号展品系康同璧(1888—1969)的《雪景山林图》(1943.134)。康同璧是康有为(1858—1927)之女,民国时期著名的女画家。显然,她的山水画与刘松甫及其藏品无关,但显示出爱诗客、宓亨利夫妇藏品的旨趣。

对爱诗客《图画录》和随后文章中提及的“现代派画家”的范畴进行界定后,47同注2。我们可以将该图画录与巴拿马太平洋万国博览会上展出的一批当代国画进行类比。48同注3。刘松甫和爱诗客也关注到了上海以外的“时人画”,在旧金山万国博览会美术宫内展出的25 位画家多来自北京、天津、广州等地。爱诗客编撰的刘松甫藏品目录中的现代派画家主要为几位当时还健在的上海画家,但令人颇为不解的是,没有吴昌硕(1844—1927)、王震(1867—1938)等正在成为海派新主流的“时人画”作品,491914年6月26日《时报》刊出一篇报道,热情洋溢地介绍了江苏省遴选的、预备在巴拿马太平洋外国博览会展出的国画作品——包括吴昌硕、吴杏芬、哈少甫、王震、沙馥卿等画家的作品在内。也没有高剑父(1879—1951)、高奇峰(1889—1933)兄弟在上海通过《真相画报》推出受“日本画”影响的“折衷派” 绘画(图13)。501914年6月22日,《时报》记者在〈美术画之特色〉的报道中认为江苏省参展的国画作品太过平庸。在他看来,只有高奇峰融合中西方传统的风格值得关注。(承王中秀告知此信息)。高奇峰及其兄高剑父生于广东省,曾赴日本学习绘画(参见郭适[Ralph C.Croizier]《现代中国的艺术与革命:岭南画派(1906—1951)》[Art and Revolution in Modern China: The Lingnan (Cantonese) School of Painting,1906-1951.University of California Press,1988,pp.62-106]。在巴拿马太平洋万国博览会上所有获奖画家中,高奇峰获一等奖,耐人寻味。他与在旧金山的广东人聚居区或有非常复杂的联系,尚待考证。高奇峰作品与日本绘画的联系及摹仿,亦是非常复杂的;巴拿马太平洋万国博览会上也有一些日本画作获奖。“在我看来”,她后来写道,“现代绘画应该以一个不复存在画派的代表作品”。51“我的估价是5000 美元”。参见1919年11月22日爱诗客与惠廷信。可以说,“现代派画家”在爱诗客的英文著作中意为1910年或更早的海派画家。

图13 高奇峰,《双鸭图》,绢本墨笔,出自《巴拿马-太平洋万国博览会美术宫官方图录,包括获奖作品》,第86页

明确了刘松甫的收藏和爱诗客偏爱的“现代派”这一说法的内涵,我们可以进一步将《图画录》与同年出版的另一本相似的图录进行对比。《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》(图14)由沈敦和(1866—1920)和沈鼎臣选编。52参见沈敦和、沈鼎臣监制,《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》[A Selection from Modern Chinese Arts for the Panama-Pacific International Exhibition.Exhibitors Messrs.Shen Tun-ho and Shen Tin-chen,no.34,1915]。承周芳美告知笔者二沈编撰的图录,有中文沈敦和自序和陈亮伯原撰退思斋制瓷赴赛大正博览会序。沈敦和是宁波人,有很大的社会、政治和文化影响力,也是一位广为人知的陶瓷和古玩收藏家。53沈敦和的简介,参见布兰拿·古德曼[Bryna Goodman]〈作为国家缩影的地方性?地方网络和早期中国市政的民族主义〉[The Locality as Microcosm of the Nation? Native Place Networks and Early Urban Nationalism in China],载《现代中国》[Modern China 21.no.4,1995,p.405]。同时参见白威廉[A.W.Bahr]《中国古瓷美术图谱》[Old Chinese Porcelain and Works of Art in China: Being Description and Illustrations of Articles Selected from an Exhibition Held in Shanghai,November 1908.Cassell,1911,pp.1-2],第144 页图103 和第147 页图106。1908年沈敦和身为道台在陶瓷展上发挥了重要作用。除收藏外,沈敦和的绘画风格非常细腻。他多次在世界博览会上参展,备受尊敬;在将陶瓷和古画的现代模本送至旧金山参展时(图15),54在24 幅现代画作中,仅有两幅可被视作“时人画”:慈禧太后(1835—1908)1902年创作的赏沈敦和花卉画以及何维朴(1842—1922)1904年所作的一幅山水画,为沈氏退思斋收藏。沈敦和还进一步提供了收藏者的信息,包括收藏机构如前皇家藏品、佛教寺庙收藏以及个人收藏,详见《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》。其中不乏端方(1861—1911)、庞莱臣(1864—1949)、裴景福(1854—1926)、哈少甫(1856—1934)、狄平子(1872—1942)、沈敦和,还有日本绅士等大收藏家的信息。沈敦和还肯定了一批技艺精湛、为展览创作精美摹本的画师,包括顾介春、鲁振铎、周柏生(1887—1955)、吴稼生、陈笠庵、顾乐之、沙馥卿、杨肇绵、周景璕、黄山寿(1855—1919)等。他和刘松甫的动机相似,即推广当代的艺术作品,作为代表“近几百年来中国物质文明”的商品。55见注26,〈刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词〉,第1 页。相比之下,爱诗客参与其中则完全是因为中国现代艺术之美对她的感染。

图14 沈敦和、沈鼎臣监制,《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》英文书影(左)

图15 《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》中文书影(右)

巴拿马太平洋万国博览会上展出的画作并非中国“时人画”的首次海外亮相,56《中国新美术品留影:巴拿马万国博览会陈列》沈序:“往岁,比国开博览会,鄙人悉选以往,克膺上赏。迨义国都朗大会及日本大正博览会相继举行,亦复躬预斯盛,获奖最优。”其中,1910年中国艺术家的数百张绘画参加了意大利都朗的世界博览会,但只有吴杏芬的作品荣膺意大利女皇奖。参见注21,吴淑娟、唐熊,《中国近世女界大画家吴杏芬画》,第3 页。但这次展览却对美国的中国现代绘画收藏产生了重要影响,其起因见于1914年12月至1917年12月间刘松甫和祥泰洋行之间一波三折的戏剧性变化。

刘松甫将藏品运往博览会半个月后,《申报》上的一则报道称他将在1914年圣诞节当日从上海启程赴旧金山。57参见《申报》1914年12月22日报道〈巴拿马赛会出品人赴美〉:“此次美国巴拿马太平洋万国博览大会赛会,我国出品甚多,均由上海转运赴美。旅沪定海刘松甫君,有古今图画数百轴,以往与赛。已于两星期前,装蒙古号轮船,运往旧金山赛会场。兹闻刘君亦定于二十五号趁花旗公司高丽号轮船亲赴该埠陈列一切云。”1915年2月20日至12月4日展出期间,有报道称这些藏品“受人尊敬的收藏家经常出现在展厅,他亮丽的中式服式为展览增添了一种东方式的尊贵(图16)”。58参见注38,《世博会的故事》,4: 29。刘松甫当时约七十岁。不幸的是,他被卷入到一桩丑闻中,并身受其害。一位上海的画商神不知鬼不觉地把刘松甫藏品中八十七件古画作为他自己的财产卖给了美国收藏界巨头和万国博览会顾问查尔斯·朗·弗利尔[Charles Lang Freer,1854-1919](图17)。59这位画商是李文卿。身为收藏家,他是著名的上海籍政治家、收藏家的李平书(1853—1927)之侄。李文卿在1908年的展览上展出了他收藏的陶器(参见注53,白威廉,《中国古瓷美术图谱》,第79 页图版38,第83页图版42),后在1914年的日本大正博览会上展出了他收藏的古画。爱诗客和他也很熟,她后来写道:“我以前也常去画商李文卿展出其名贵的瓷器、玉器、水晶和陶器的宅邸。”(《焰火的故乡:给年轻人观赏的中国图景》,第197 页)李文卿在巴拿马太平洋万国博览会上展出了他收藏的中国绘画和1915年编撰的《中华历代名画记》。他的藏品和同年编撰同名图画录的庞元济(字莱臣)的藏品,不知何故均未在博览会官方的出版物中提及。在私人侦探亨利·艾克霍夫[Henry Eickhoff,1856-1933]联系傅兰雅并告知他这批画作为刘松甫而非李文卿的藏品之前,傅兰雅已经将28 幅画转手给克利夫兰艺术博物馆。傅兰雅未透露这批画作的踪迹,但提出只要李文卿全额退回他为全部87 幅画作支付的款项共计5280 美元的话,他同意退还尚在他手上的59 幅画作。傅兰雅很坚决,他收到退款后,即将59 幅画作送到了艾克霍夫处。承罗英莉[Ingrid Larsen] 告知此信息及提供现藏于美国华盛顿弗利尔美术馆[Freer Gallery of Art] 的档案资料。关于这桩丑闻的论述,参见《知识令人愉悦》,第65—69 页。随后又爆出一桩丑闻,刘松甫因故挪用了祥泰洋行的大量资金。60参见1925年爱诗客与阿达·拉塞尔[Ada Russell] 信,载《爱诗客和艾米·洛威尔友情书信》,第18 页。颇具讽刺的是,这两桩丑闻改变了美国的中国现代绘画收藏的路径,同时间接地影响了美国诗歌的现代性思潮。61参见洛威尔撰写的序言,载《松花笺:汉诗英译》,pp.vi-vii。爱诗客的第二任丈夫、研究国际关系史的著名汉学家宓亨利[Harley MacNair,1891-1947]621928 至1947年间,宓亨利任芝加哥大学远东历史和制度[Far Eastern History and Institutions] 教授。对她一生的评价颇为允当:“生活中充满了讽刺;的确,依我之见,历史最具魅力之处就在于这些具有讽刺意味的事件或境遇。”63《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第30 页。

图16 英文《旧金山纪事报》1915年5月2日头版图文报道《万国博览会中的紫禁城:中国对1915年对世界之都的贡献》(左)

图17 [美]爱德华·斯泰臣[Edward Steichen],《傅兰雅照相》,1916年美国佛利尔美术馆(右)

三 推销刘松甫藏品和介绍现代派绘画的尝试

在给艾米·洛威尔(图18)伴侣的一封通信中,爱诗客回忆了这位波士顿的挚友在此艰难时刻给与的重要帮助:

图18 [美]芝加哥莫菲特照像馆[Moffet Studio,Chicago],《艾米·洛威尔照相》,1916年,纽约公立图书馆

你应该记得,1917年我们商行的买办挪用了大量的资金,我不得不赴美代表商行为拍卖他的绘画藏品四处周旋。我写信给艾米,告诉她这件事的始末,她立即发电报给我,让我抵美后先去她家[Sevenels]。对我而言,那封电报之重要是难以用言语来形容的。64“这事当然很棘手,当时一想到将会引发的后果,我感觉非常沮丧。但一想到艾米和她对我的帮助,‘在这个困难时期真是一个极大的安慰’。她坐火车来见我。当她走下站台走向我时,那个漆黑的十一月的夜晚,脏乱的波士顿北站在温暖的友情照耀下,焕然一新。”见注60 爱诗客与阿达·拉塞尔信。

肩负这项与拍卖刘松甫藏品有关的重任,爱诗客1917年返回美国东海岸(先到波士顿,再去了纽约)。最具有讽刺意义的是,爱诗客意欲接洽的买家,不是别人,而是极具影响力的中国艺术的推介者傅兰雅,即刘松甫卷入第一桩丑闻的当事人。1917年12月12日,她从纽约写信给在底特律的傅兰雅,“这批藏画何以为我所有,说来话长,颇为不幸,具体细节从略,不致冒渎清神。我想征求您的建议,因为您在这方面最有发言权——我想知道如何以最好的方式处理这批中国绘画。这批藏品中不乏各个时代的上乘之作和自然山水”。65寄自Riverdale-on Hudson,N.York,c/o Mrs.B.W.Freeman。她写信的目的不在推销现代艺术,而在兜售傅氏所倾心的古画。傅兰雅当即回复,语气令人沮丧:

如你所知,我对在美国宣传一流的古代东方艺术品兴趣盎然,但我也同时力阻伪劣之作在美国泛滥。我已经着力把许多由画商已经或将要提供的伪劣之作送回中国。与此同时,只要是我见到的具有真正审美价值的艺术品,都会竭尽全力在美国公私展览中展出。661917年12月13日寄自#33 Ferry Avenue,East,Detroit,Michigan,承罗英莉告知他们之间的通信往来。

在傅兰雅看来,说到古画,尤其是明代前的作品,刘松甫藏品中的古画均为“伪劣之作”。67爱诗客在《图画录》中有石印的6 幅从宋代至清朝的古画,在爱诗客编撰的1918年的《良师》《中国绘画》专辑中约有6 幅19世纪以前的画作。这些画作大部分被傅兰雅视为摹本或伪作。但其中几幅清代的画作,如现藏于芝加哥艺术学院美术馆(1943.116-19)的钱朝鼎的花鸟条屏却是佳作(其中两幅条屏见《良师》《中国绘画》目录页)。

在接洽傅兰雅之前,爱诗客已经开始通过她和刘松甫共同的朋友68见注33。在信中鲍德温这样描述他们之间的关系:“考虑到他的英语水平有限,我请一位旧金山的朋友为他提供咨询,作为帮助。如你所知,大多数美国民众对中国绘画一无所知。虽然这些画作在展会较好的位置上展出,但基本无人想要购藏。在我的建议下,家嫂购入了几件颇为精美的画作,其价格是参照中国买家而非外国买家的标准定的。”向克利夫兰艺术博物馆推介这批藏品,69克利夫兰艺术博物馆也与刘松甫的第一桩丑闻有所关联。参见1917年12月5日爱诗客与鲍德温信:“中国人认为这两幅画作系唐代的作品,一幅描绘天将,一幅描绘猫和花卉。还有几幅我没见过,因为李平书的儿子[笔者注:实为其侄] 偷盗了一些画作,所以用它们来补偿刘松甫的。”他就是上文提到的波士顿人查尔斯·鲍德温。她于12月5日拜访了鲍德温,随身带着一封介绍这批藏品的长信。她希望通过鲍氏在克利夫兰的重要联系人、时任克利夫兰艺术博物馆董事会主席的威廉·桑德斯[William Sanders]将此信转交给该馆馆长弗里德里克·惠廷[Frederic Whiting,1873-1959]。与此同时,另一位波士顿人、时任哈佛大学福格艺术博物馆东方部研究员的兰登·华纳[Langdon Warner,1881-1955]也为爱诗客写了一封推荐信给惠廷馆长。70参见1917年12月13日惠廷与鲍德温信:“桑德斯法官向我转交了你的信件和所附爱诗客夫人的信件。和他一样,我也想感谢你深谋远虑,想到了克里夫兰艺术博物馆。有些蹊跷,前几天我刚收到兰登·华纳启程前往中国前匆匆寄来的一封信。他告诉我这批藏品要出售,还敦请我可以借此吸引我们殷实的赞助人中对东方艺术感兴趣的那位。”爱诗客的策略是在克利夫兰主要展出中国“现代绘画”,以增进这座美国著名博物馆的声望。她写道:

这当然是一个新问题。如您所知,中国人极为看重他们的现代艺术作品,日本人亦是如此。事实上,华纳先生曾强烈建议我把这批现代绘画带到日本去,他说,能以高价售出。但在我看来,如果不先让美国公众一睹这批画作将会是桩憾事。这些画作虽不如唐宋时期山水画家的作品一般精妙,但充满生机,毫无疑问是一个时代的表征。

我曾告诉过您,那位买办多年来一直将精力集中于现代绘画,他收藏了那些上海的画家最杰出的作品……(图19)

图19 任颐,《寒鸦图》,纸本墨笔,纵125.7厘米,横50.5厘米,1885年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.146)(左)

任伯年(即任颐)对画面的留白有极强的感知力(图20),虚谷的创作方法与印象派极为相似,他对自然的感觉非常敏锐(图21)。

图20 任颐,《三公图》,纸本墨笔设色,纵135.0 厘米,横 66.0 厘米,1895年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.144)(右)

图21 虚谷,《紫藤金鱼图》轴,纸本墨笔设色,纵147.3 厘米,横 80.7 厘米,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.150)

我们曾在上海展出过这批现代画作,引发了极大的兴趣;我和您提到过,有人曾出价20万两白银购买这位买办的藏品,我无法保证这个说法是否属实。

我的感觉是,那些认真收藏东方艺术品的博物馆应搜集一些各个时代画作,古画已是越发难寻了。“时人画”还尚未成型。那些老派人士,我们的老买办就是其一,对他们心目中的“神”日渐陨落感到无可奈何——这世界变化太快,他们有些摸不着头脑。中国的西式教学还无暇顾及艺术。我相信,未来定会迎来一次文艺复兴,会涉及许多不为义和团事件之前的艺术家所知的要素。71同注70。

显然,爱诗客选择在推荐信中提及和忽略的有关这批中国绘画藏品的内容反映出她对生活多年的大都市上海新近发生的事件的熟悉程度。在这一背景下,前述观点发人深省。对爱诗客而言,1900年的义和团事件后,中国收藏家开始注意到“时下的”而非“往昔的”绘画,这是极为重要的;与同时代的美国同行们形成了强烈的反差。美国收藏家们清楚知道傅兰雅对古代艺术品的偏爱:“明代及明以后的画作免谈。”72参见罗英莉〈“明及此后的作品免谈”:傅兰雅和美国博物馆最早的主要中国画藏品〉[“Don’t Send Ming or Later Pictures’ : Charles Lang Freer and the First Major Collection of Chinese Painting in an American Museum.”Ars Orientalis,vol.40,2011,pp.16-31]。尽管如此,爱诗客在解读刘松甫藏品中19世纪末期的画作时认可了其中的现代感。如其所愿,她的信由桑德斯法官转交给了惠廷馆长。73参见1917年12月6日鲍德温与桑德斯书:“这位买办不久前辞世,他与商行账目混乱不堪,他收藏的画作也非商行的资产。爱诗客夫人在对中国的学习和研究方面取得了不少成就,一次机缘巧合她编译了这批藏品的初始目录,现在她来美国出售这批藏品。昨日我与她会面时她提及计划在纽约展出这批画作,我突然想到克里夫兰艺术博物馆可能有兴趣,于是请求她在我与你接洽前先稍作等待。在我看来,就此陌生的领域,这是个难得的机会,颇值得您考虑。”但此时克利夫兰艺术博物馆接受中国现代绘画的时机还未成熟。在她试图联系傅兰雅推销刘松甫藏品中的古画之际,74罗英莉提出的相关疑问还尚待解答:“傅兰雅是否知道他从李文卿手上购入了刘松甫的藏品?这一问题非常有趣,其原因在于傅兰雅参加了巴拿马太平洋万国博览会,他可能看过展出的刘松甫收藏的画作。他有一本爱诗客编撰的《图画录》。由此观之,1917年爱诗客意欲通过傅兰雅出售刘松甫的藏品,是不是非常耐人寻味?这批藏品是不是傅兰雅退回给私人侦探Eickhoff 的那59 幅画作?”(罗英莉2007年4月25日致笔者的邮件)她几乎未得到克利夫兰艺术博物馆的任何支持。“这批藏品中有三四百幅画作”,惠廷的复函写道,“其中大部分是中国现代绘画。麦克莱恩先生[Mr.MacLean]认为,若不能舍弃其中大部分我们没有兴趣的画作,并以合适的价格购藏,那将不是明智之举……我相信伍斯特·瑞德·华纳先生[Worcester R.Warner]对此也不太感兴趣”。751917年12月11日惠廷与桑德斯书。麦克莱恩和华纳都是克利夫兰艺术博物馆的重要董事,他们的收藏趣味趋于传统。前者“更热衷于玉器、铜器和陶器”761917年12月13日惠廷与鲍德温书:“他回复说此次不准备购入画作……果不出我所料。”,后者仅对古画感兴趣。因此,惠廷给出的答案是,“现代绘画在你这批数量庞大的藏品中比重较大,我们找不到足够的理由将其收购”。77同注76。

然而,惠廷并未完全挫伤爱诗客的积极性。如兰登·华纳所述,惠廷或意识到了中国现代绘画在日本市场上享有的地位,78“事实上,我竭力主张将这批现代画作带到日本,如兰登·华纳先生所言,在日本出价很高。”参见1917年12月5日爱诗客与鲍德温书,惠廷五天后读到了此信。这给了爱诗客一点安慰,算作希望。1918年1月31日,他函告爱诗客:

如果那期间我正好到纽约的话,我很想看看正在展出的这批现代绘画。若届时你尚未售出这批藏品,我们可以在克利夫兰举办一次展览。我已函告正在日本的兰登·华纳,建议明年夏季或秋季来我们这里安排一场日本现代绘画展,继而在多家博物馆巡回展出。届时,如果这批中国现代画仍在你手上,我们可以安排与日本现代绘画同时或在其后展出,这将会是一令人瞩目的事件。79惠廷与爱诗客书,寄自141 East 21st Street,New York City。

值得一提的是,爱诗客还努力完成了两件相关的事。其一,她在纽约时,于1918年2月20日至3月1日间展出了这批藏品中的现代部分。她给潜在客户之一、波士顿艺术博物馆亚洲部主任约翰·艾勒顿·洛奇[John Ellerton Lodge]发了一封请柬。其信中这样写道:

如所附请柬示,从明日起我将在惠特尼夫人的美术馆[Mrs.Whitney’s]展出藏品中的现代画作。此次展览的策划极为匆忙,请柬也未能尽早发出。“现代派”的确很有意思,他们的画作呈现出中国绘画的一次发展,生机盎然;他们未受欧洲的影响,但画作中体现出了整个19世纪在全世界广泛传播的精神。80日期为1918年2月19日,1910—1922年间非官方通信,现藏于波士顿艺术博物馆亚洲、非洲和大洋洲美术部。两天后洛奇回复说他无法到纽约参观此展。

爱诗客深知洛奇的兴趣主要在于为波士顿艺术博物馆搜集宗教画,于是向他推荐了藏品中的一幅佛像画,81这2月19日的这封信中,爱诗客还写道:“在这批古画中,我以为贵馆会对其中的几幅有兴趣。您在收藏宗教画对吗?我有一幅元代的观音像,在这幅画中,观音被描绘成了一个异常古怪的魔鬼——有六只手臂,在她周围有一圈火焰,在此之上耸立着一幅小型的阿弥陀佛的画像。真是一幅生机勃勃又怪诞的画作,保存较好。”此画收录在爱诗客编撰的《图画录》中,编号为87,其标题为“观音,‘慈悲女神’;伪装成魔鬼,观音菩萨转世。元人摹本。元末或明初作,无落款”;1918年《良师》《中国绘画》专辑中也影印了这幅画。1920年,爱诗客代表波士顿艺术博物馆与在上海的挪威传教士特奥多尔·索伦森[Dr.Teodor Sørensen,1873-1959]联络,欲购买一套22幅的藏画,后未成功。参见她1920年8月12日至10月18日间与洛奇的通信,1910—1922年间非官方通信,现藏于波士顿艺术博物馆亚洲、非洲和大洋洲美术部。相对而言,她在信中更为热情地推崇现代绘画。在她人生中这段艰难时刻,爱诗客正是在纽约留下了她广为人知的一张照片(图1),她站在任颐的《五伦图》82参见《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》一书第71页前这幅照片的标题为“1917年12月于纽约”。之前,并将该画命名为《梧桐图》(图22)。83在《图画录》中,爱诗客对任颐《五伦图》有一段论述:“这是任伯年花鸟画精品,象征着五种‘人类的基本关系’……凤凰栖息在梧桐树上(梧桐:梧桐属梧桐种,又名中国梧桐),故常言道:‘种得梧桐引凤凰’‘有德有福’,凤凰‘非梧桐不止’。”不言而喻,宓亨利和爱诗客在芝加哥的家“梧桐居”,就以此杰作得名。

图22 任颐,《五伦图》轴,纸本墨笔设色,纵185.9 厘米,横 97.2 厘米,1895,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.133)(左)

另一件事发生在1918年2月的一天。爱诗客造访了纽约的《良师》杂志编辑部。在自我介绍时,她不仅提及自己“在中国居住多年”,也强调她“收藏中国艺术品”,显然意在说服主编W.D.沃发特,8484 在1918年《良师》《中国绘画》专辑中,沃发特在《公开信》中介绍了爱诗客及其给人以深刻印象的故事。该页上还刊登了文徵明(1470—1559)的一幅书法作品,诗作由“美国女诗人洛威尔英译,曾发表于《诗刊》”(见图26)。告诉他没人比她更有资格为《良师》贡献一期中国绘画特刊。《良师》杂志在上海、香港、北京以及日本均拥有较大的读者群;这次会面的结果即是当年出版的一本中国绘画特刊(图23)。85这期《良师》专辑(总第168期,第6卷,第20期)1918年12月2日正式出版。这一大众传播事件的目的表现在两方面。一方面,爱诗客意在宣传一个事实,即这批先前为刘松甫所有的藏品已为包括小约翰·戴维森·洛克菲勒夫人[Mrs.John D.Rockefeller Jr.]在内的许多著名收藏家所知晓:“我把这批藏品中最珍贵的作品带到美国,以便在纽约和其他城市展出。一些第一流的画作已被私人收藏家购入,我在本期中提到了部分藏家,出版了他们购入的画作。”86翻印的24幅画作中,仅有一幅易手,由一位私人收藏家购得,即王绎的《货郎担》。参见《良师》,第6页。此画的详细介绍,参见爱诗客《图画录》,第29页,第50号。更重要的信息在于她在叙述的结尾处大谈“中国艺术的现代派”。在这期特刊中,她刊发了二十四幅古今画作,其中大多数也收录在了《图画录》中;这些画作可以让读者简要地了解进入20世纪后杰出的中国绘画传统的活力。特刊中的方雪坡的《墨梅图》,尤其是虚谷的《松鼠竹篁图》(图24),极富情调地展现出这一传统未来发展的前景。如爱诗客言:

图23 《良师》第6卷第20期《中国绘画》专辑书影,1918年12月2日(右)

图24 虚谷,《松鼠竹篁图》,纸本墨笔设色,纵150.1厘米,横40.5 厘米,1892年,爱诗客、宓亨利捐赠,芝加哥艺术学院美术馆(1943.135)(左)

在这一文艺复兴初现之时,我们所有热爱中国的人都坚信,其表现形式会与我们此前所熟知的大不相同,但谁也不能预测究竟会出现哪些形式。这些画作由在世纪之交前辞世的画家所作,其最值得关注之处在于,虽不受任何西方绘画技巧的影响,这些画作所表现出的19世纪末常见的焦躁不安的精神,也肯定为所有期待此次文艺复兴的人带去了希望及其未来的走向。87参见注13,爱诗客,〈中国艺术中的现代派〉,载《良师》,第46页。

除上述努力外,爱诗客继续尝试着在美国出售这批藏品。88将爱诗客编撰的《图画录》中的358件刘松甫的藏品与1918年《良师》《中国绘画》专辑中出版的24幅画作进行对比后可见,《良师》上刊发的大多数画作均出自前者。前文曾及惠廷1920年5月3日与爱诗客书“整套藏品中有三、四百件画作”,然1943年爱诗客夫妇捐赠其藏品捐赠给芝加哥艺术学院时,清单中仅有55件古今绘画——约为整套藏品的六分之一或八分之一。仔细检查55件古今画作后可见,只有不到20幅为“‘现代派’绘画”。如今已无从追寻1917年后在美国售出的刘松甫收藏的绘画作品的去向。潘思婷告知笔者巴尔的摩市沃尔特斯艺术博物馆[Walters Art Museum]有几件此前为刘松甫收藏的画作,但这些画作1915年是通过李文卿还是从刘松甫处购入,尚待确定。例如,1918年6月,当时在上海居住的爱诗客将其中的二十一幅中国绘画作品出借给芝加哥艺术学院展出。89参见〈过去的展览〉[Past Exhibitions],《芝加哥艺术学院简报》[Bulletin of the Art Institute of Chicago.vol.12,no.6,1918,p.95]。

此后至1920年5月,这批藏品中的中国现代绘画还在美国中西部其他五所美术馆巡回展出,显然激发了公众和潜在买家的兴趣。901920年1月7日惠廷与爱诗客书:“我会尽力为你找到这些展览的广告。在我馆展出后,这批画作又被运送到辛辛那提和罗切斯特展出,现在正在雪城展出。接下来它们还会在新泽西州的蒙特克莱市和内布拉斯加州的林肯市展出。如果这批画作能停留至明年秋季,九月份它们还会在纽约州的艾尔迈拉郡展出。”但是这一计划后来有变动,如1920年5月3日惠廷与爱诗客书所示:“你的这批画作下月将在最后一站——欧柏林学院展出。在五家不同的博物馆展出后这批画作已归还到我馆。鉴于全面保护这批画作的困难和许多人在接触这些中国画卷轴时表现出的无知,我们决定取消进一步的巡回展。所以这批画作将在7月1日后归还至我馆,听候你的安排。”如1919年6月6日到8月6日克利夫兰美术馆展出的爱诗客藏品,将绘画和书法一同陈列(图25),其影响和《良师》刊出文徵明书法作品的用意一致(图26),旨在体现汉字视觉性对美国现代诗歌的启示。惠廷在1920年5月30日写信给爱诗客:“你先前问及在我们馆展出的你藏品中的中国现代画作的估价,我附上一张表单,其上有我们的估价和麦克莱恩先生给每幅画作所定的价格。请知悉,这至多只能视作一个尝试性的估价,但应该能让你了解你这批藏品中的这些画作在美国艺术品市场上的大致价值,我相信将对你有所帮助。” 此时她已售出的现代画作的数量尚不明确,但就1943年爱诗客、宓亨利夫妇藏品目录来看,上面列出的现代绘画不多于二十幅。

图25 爱诗客收藏中国书画作品展照片,1919年6月6日到8月6日,美国克利夫兰美术馆

图26 《良师》“中国绘画”专辑《公开信》及文征明书法与艾米·洛威尔英文翻译(右)

1935年,爱诗客与宓亨利结为连理,91佛朗西斯·爱司可于1933年去世。在芝加哥伍德罗恩大道[Woodlawn Avenue]5533号的“梧桐居”安度晚年。伉俪双双喜欢的海派画作,包括任颐的《五伦图》(即爱诗客所称的《梧桐图》),最后均入藏芝加哥艺术学院美术馆。

1942年4月30日,在爱诗客辞世六天后,时任中国驻美大使的胡适(1891—1962)在致其夫的唁函中写道,爱诗客“对中国诗人杜甫的系统翻译应为她为西方了解中国做出的最卓越的贡献(图27)”,她“对杜甫的译介和亚瑟·韦利[Arthur Waley,1899-1966]对白居易的译介均为向英语世界介绍中国伟大诗人最重要的努力(图28)”。92胡适注意到“杜甫歌颂真实的生活,体现民众的疾苦,尤其是在755年‘安史之乱’后情形;因此那些肤浅的学习中国诗歌的人不太喜欢他,他们只注意描写爱情、饮酒的‘小诗’,只对小诗人的白日梦感兴趣。”参见胡适1942年4月30日致宓亨利函,载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第94页。胡适的悼词发人深省,93将爱诗客和阿瑟·韦利同置于汉学这一学科中,可以引发关于多种研究方法的论争。在〈爱诗客,1875—1942〉[Florence Ayscough MacNair,1875-1942](载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第12—109页)一文中,唐纳德·拉赫[Donald Lach]探讨了韦利对爱诗客和洛威尔合译《松花笺》(1921)方法的批评,《松花笺》是爱诗客英译的第一部中国古典诗歌集。在胡适表彰爱诗客的中国研究六十年后,黄运特的专著《跨太平洋位移:20世纪美国文学中的民族志,翻译和文本间旅行》[Transpacific Displacement: Ethnography,Translation,and Intertextual Travel in Twentieth-Century American Literature]对爱诗客和洛威尔1917至1921年间对中国古典诗歌翻译带来的彻底变化提供了新的见解。参见该书(University of California Press,2002),第55—58、97—101页。事实上爱诗客最为人熟知的贡献在于翻译中国古典诗歌,正如她的中文名字“爱诗客”所示。94笔者此处使用了宓亨利的译法,他的另一个译法是“Love Poetry Mother”,载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第12页。看来胡适尚不知晓她的其他成就,即本文所关注的她为在美国介绍中国现代绘画做出的不懈努力。95伊娃·邓拉普[Eva Dunlap],〈难忘的记忆〉[Cherished Memories],载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第 98—99页。简要总结了爱诗客对中国绘画研究所作出的贡献及其受到的认可,尤其是爱诗客与著名的中国艺术史学家喜仁龙[Osvald Sirén]的合作,但邓拉普未提及爱诗客在中国现代绘画收藏方面的贡献。正是她的艺术研究和1917年的收藏活动让她重新与艾米·洛威尔赓续旧谊,因此二人能联袂翻译中国古典诗歌。96“在她停留的两周里(洛威尔的纽约之行又一次推迟),爱诗客夫人向洛威尔展示了其带来展出的大批中国绘画”(参见佛斯特·达蒙[S.Foster Damon]编,《艾米·洛威尔书信编年》[Amy Lowell: A Chronicle,with Extracts from Her Correspondence.Houghton Mifflin Co.,1935,p.434]。洛威尔在《松花笺:汉诗英译》的前言中(vi-vii)中描述了她这段新颖的视觉体验和影响:“这批画作中有一些‘书法’作品。爱诗客自己粗略地译出来一些,用以阐释她的演讲。她把译稿带给我,想要我将其修改为诗歌的形式。我被这些诗作所吸引,于是在我们交谈之时,我们都意识到这是一个我们都愿意尝试的领域。她返回中国之时,我们约定合作完成一本中国经典作家作品英译集。此类翻译与她的日常工作不相冲突,我急切地想读到尽可能忠实、也能让我读懂的中国诗歌译文。一开始,我们未考虑出版之事。”在〈追忆爱诗客〉一文中(104),麦克斯威尔·维希强调了爱诗客1917年11月赴美出售画作的意义所在:“她多次来美,1917年她来时,带着一批中国画作以供展出,《松花笺》即由此缘起。她自己做了一些英译,用在演讲时描述画作,随后请她的朋友洛威尔女士将译文改为诗歌的体例。”

图27 [美]爱诗客在杜甫画像前留影及签名,收入爱诗客英译《杜甫》

图28 爱诗客英译《杜甫》书影

四 爱诗客的贡献

爱诗客长期以来推介着中国现代派,这与她的合作者,在中国现代派诗人看来较为重要的美国诗人洛威尔大不相同。97参见《爱诗客和艾米·洛威尔友情书信》,第88—186页,以及黄运特在《跨太平位移》 一书中的讨论,第110页。98 见注16。爱诗客在这方面是一位极具前瞻性的先行者。由于未精通汉语,几十年来她非常依赖农竹的帮助。98尽管她在翻译中国古典诗歌时意象式的译法引发了争议,99爱诗客和洛威尔合作的《松花笺》问世后,韦利发表了一些批评的意见,见洛威尔的回应,载《艾米·洛威尔书信编年》,第593、604页。这一语文学方法存在的主要问题,参见乔治·肯尼迪[George Kennedy]的〈费诺罗萨、庞德和 汉 字〉[“Fenollosa,Pound and the Chinese Character.”Yale Literary Magazine,vol.126,no.5,1958,pp.24-36]。和厄内斯特·费诺罗萨[Ernest Fenollosa,1962-1913]和埃兹拉·庞德[Ezra Pound,1885-1972]一样,爱诗客和她的合译者洛威尔“主要作为诗人而非作为译者受到人们的称颂”。承高居翰让笔者关注此争议。对历史背景和当时发展情况的察觉让她得以关注到中国艺术中的一些不容忽视的问题。她是一位敏锐且富于思想的艺术研究者,对所谓“现代中国的问题”提出独到的见解:100在伯兰特·罗素[Bertrand Russell,1892-1970]1922年据从1920年10月12日至1921年7月11日期间在中国的演讲《中国的问题》[The Problem of China]一书出版之前,爱诗客便涉及了中国现代绘画的问题。有趣的是,罗素这本著作对爱诗客有些直接的影响。在送给宓亨利的《松花笺》中,爱诗客从罗素的书中抄录了一段话:“为了理解中国的问题,在白种人闯入之前,首先我们必须知晓一些中国的历史和文化。”参见宓亨利,〈与霍丽丝·威尔博信〉,载《卓越不凡的女性爱诗客:友朋追忆录》,第12页。

人们注意到在中华文明巅峰期的杰出画作时,仰之弥高,觉得无与伦比,常误以为此后的画作便不值一提。然而,研究现代艺术有助于修正这一观点。101参见注13。爱诗客,〈中国艺术中的现代派〉,载《良师》。

那些著名的汉学家精通语言学、语文学和中国典籍102爱诗客不仅是一位学者,更是一位从事跨太平洋和国际文化交流的公共知识分子。除在上海和世界各地公共发表演讲外,她还尤热衷于向“青少年读者描绘中国的图景”。她的友人、画家露西尔·道格拉斯[Lucille Douglas,1878-1935]为爱诗客撰写的通俗读物绘制了铅笔或毛笔素描插图,这些通俗包括:《中国的镜子》[A Chinese Mirror.1925],《一只中国狗的自传》[The Autobiography of a Chinese Dog.1926],《中国女性古今谈》[Chinese Women,Yesterday &Today.1930],以及《焰火的故乡:给年轻人观赏的中国图景》(1932)。取得了重要的研究成果,但尚未被美国民众所认识。幸而通过与上海艺术界的来往,爱诗客得以领略现代派绘画的价值。在上海这个国际大都会,爱诗客充分利用收藏中国现代绘画的巨大优势,这是其他城市所不具备的机会,向世界展现一个伟大艺术传统的勃勃生机。她对中国现代艺术的未来持乐观态度。有一个事例可以体现她对当时中国艺术发展情况的整体把握;就在她于《良师》杂志上谈论中国现代派艺术几年后,上海的学艺界出现了一场“国画复活运动”。103胡怀琛(1886—1936)在〈上海的学艺团体〉一文中将上海艺术界的变化称作一次“国画的复兴”。承王中秀和陈蓓告知信息,随后的研究,参见洪再新,〈跨语境范畴的展开:探寻1920年代初上海国画复活运动的启示〉,载《美术学报》2014年第2期,第5—14页。这一社会文化现象错综复杂,104一方面是1860至1920年间中日艺术联系的作用。参见洪再新,〈走向世界舞台:现代中国的艺术收藏和日本艺术市场的关联〉[Moving onto a World Stage: The Modern Chinese Practice of Art Collecting and Its Connection to the Japanese Art Market],载傅佛果[Joshua A.Fogel]编,《日本在中国现代艺术中的作用》[The Role of Japan in Modern Chinese Art.University of California Press,2012,pp.131-152,368-382]一文的探讨。但爱诗客在美国介绍中国现代绘画艺术收藏,对20世纪前期上海艺术界空前活跃的气氛贡献了力量。她也是屈指可数的向西方世界介绍中国现代画家的外国侨民之一,105在吴衡之1919年编译的《中华名胜图说》中,有一封日期为1919年3月25日爱诗客写给吴杏芬(吴淑娟,1853—1930)的信件。爱诗客当时任上海盟军战事救援会[Allied War Relief Association of Shanghai]荣誉秘书,这封通信表现出爱诗客是如何同当时的中国女性艺术家一道参与到国际慈善工作中的。包括对现代女性画家的介绍。106另一个罕见的例子是弗莱彻[W.J.B.Fletcher,1879-1933]。他最初是广东北海英国文化协会的工作人员,曾将长篇民歌《珠江井》由粤语译成英文,广东的《时事画报》上刊登了这首民歌和弗莱彻的译文。弗莱彻不久后移居上海,成为上海的英国文化协会的工作人员。他曾为《曼殊画集》(约1919年,蔡守〔1879—1941〕藏)赋诗,介绍性格怪异的画家、诗人、爱国者苏曼殊(1884—1918)的山水画作,还表达了他对苏氏画作中禅意的欣赏。参见朱少璋,《苏曼殊画册》,附录 II,42。弗莱彻和爱诗客一样,以翻译唐诗最为人所知。他主要的译作为1919年出版的《中国诗歌选珍》[Gems of Chinese Verse]。可与本文对中国现代派画家在美国的联系人的研究相对照的,是柯格律[Craig Clunas]在《中国艺术和法国的中国艺术家,1924—1925》[Arts asiatiques.Tome 44,1989,pp.100-106]一文中的描述。承杰森·斯特尤伯告知此文。

1943年4月至5月间,芝加哥艺术学院美术馆举办了一场爱诗客、宓亨利夫妇捐赠的任颐和虚谷画作的展览,以纪念爱诗客在美国推介中国现代绘画收藏的贡献。107查尔斯·费本斯·凯利[Charles Fabens Kelley],〈东方展览〉[Oriental Exhibitions],载《芝加哥艺术学院简报37》[Bulletin of the Art Institute of Chicago 37.no.4,1943,p.53]。这场展览恰巧紧随纽约大都会艺术博物馆同年1月举办的《中国现代绘画展》。10820世纪早期,欧洲和美国的一些博物馆和美术馆也展出过中国现代绘画,但独立收藏家和收藏机构的常设展览在美国不太受欢迎。以芝加哥艺术学院美术馆和纽约大都会艺术博物馆1943年的两场展览进行对比,前者藏有一批上乘的海派画作,后者展出的非馆藏画作。同样,1944年3月大都会艺术博物馆主办了“高蓊和张坤仪画展”,胡适还对这次画展撰写了简介,称“此次展品均由张小姐出借”。有关西方的中国现代绘画收藏更为综合性的讨论,参见洪再新,〈苏立文:二十世纪中国艺术史研究与收藏的先行者〉,方小雅译、蔡涛校,载《新美术》2021年第3期,第79—92页。两场展览在许多方面大相径庭,但爱诗客对中国现代派的喜爱,和她对中国古典诗歌的热爱一样,鼓舞着美国公众意识到胡适所倡言的“中国文艺复兴”。109正如“中国文艺复兴之父”胡适在此次大都会艺术博物馆的《中国现代绘画展》简介中指出,“他们以及许多未能在此展出的画家均认真钻研绘画艺术,在不同程度上代表着中国的一次艺术复兴运动”。胡适显然未注意到这些画家的直系前辈,而爱诗客曾竭力向美国人推介他们的画作。若将其和爱诗客数十年来跟随刘松甫研究中国现代绘画相比较,胡适称自己“在艺术方面非常无知”便不只是自谦了。他显然对收藏家爱诗客为中国绘画现代派所做的贡献关注有限。

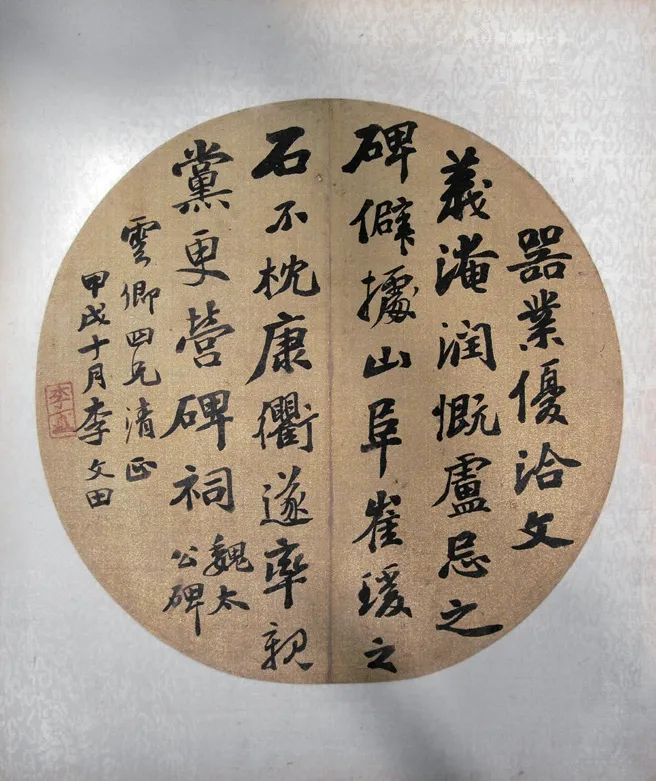

从爱诗客、宓亨利夫妇的藏品,还可以注意到除了绘画之外的明清金石拓片和民间刺绣藏品。前者也在1943年3月至5月间与上文所说任颐、虚谷画作展并见,其重要性值得在此强调。110参见注107。因为前海派的书画成就,从渊源上,来自金石书画运动(图29),使之市场化。111如刘松甫藏李文田(1834—1895)1874年书录北齐《太公吕望表》即为代表:“器业优洽,文意淹润,慨虑忌之碑,僻据山阜,崔瑗之石,不枕康衢,遂率亲党,更营碑祠。魏太公碑。云卿四兄清正,甲戌十月李文田。”钤李画押朱文印。这和18世纪扬州画派的兴盛,从社会的需求一端,可以看到相通的特征。尽管芝加哥的这些展览没有展出刺绣作品,但爱诗客、宓亨利夫妇藏品中一幅金农(1687—1763)“漆书”的刺绣对联(图30),再精彩不过地体现出书画风格变化的走势。112尺寸为118.5 cm × 29.3 cm × 2,1943.26 a。联文:“怕栽芍药催春老,不种芭蕉没雨听。杭郡稽留山民金农时年七十又四。”绣有印件三方,红白黑相间,别具一格。关于刺绣和书法的关系,详见苏瑞丽[Rachel Silberstein],《时装一世纪:晚清的刺绣工艺和交易》[A Fashionable Century: Textile Artistry and Commerce in the Late Qing.University of Washington Press,2020]第5章。承苏瑞丽惠赠大著,在此申谢。如果说1915年旧金山万国博览会艺术宫的刘松甫藏品展开始了中国现代绘画的跨国之旅的话,那么,1951年12月到1952年4月在芝加哥大学艺术馆举办的爱诗客、宓亨利夫妇所藏中国绘画展,则可视为20世纪前期通过收藏家以一己之力在美国传播现代中国绘画艰难跋涉的又一标程。

图29 李文田,《书法册页》,纸本爱诗客、宓亨利捐赠芝加哥艺术学院美术馆(左)

图30 金农,“漆书”诗联刺绣纵118.5厘米,横29.3 厘米爱诗客、宓亨利捐赠芝加哥艺术学院美术馆(1943.26)(右)

从这一历史视角来看,我们会铭记爱诗客在艺术品收藏方面的功绩,正如她对翻译中国古典诗歌的贡献一样,对美国公众欣赏中国现代艺术和文化产生了深远的影响。