滇池流域化肥施用及化肥减量增效技术应用效果调查研究

2022-08-12谭海燕任建青梁志妹董琼娥

谭海燕,罗 聪,任建青,梁志妹,董琼娥

(1.昆明市农业科学研究院资源环境研究所,云南昆明 650118;2.昆明市晋宁区农业技术推广中心,云南昆明 650600)

滇池流域位于云贵高原中部昆明市西南,属长江流域金沙江水系,流域面积2 920 km,涉及五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、晋宁区。由于具有优越的气候、区位条件,滇池流域从20世纪80年代开始率先在全省将传统农业转变为高强度的集约农业和设施农业,导致化肥施用量不断增长,因过量施肥和灌溉而引起的土壤结构破坏、酸化、养分不平衡、次生盐渍化等问题也日益突出,成为目前农业面源污染治理、水环境保护的重点治理区域。十二五以来,滇池流域通过实施测土配方施肥、水肥一体化、土壤有机质提升、新型肥料应用推广等技术,在化肥合理施用、农业面源污染治理及耕地质量保护上取得了明显的成效。笔者结合滇池流域农业种植结构、农户肥料施用情况及滇池流域耕地土壤养分含量情况,对多年来不同作物、不同耕作制度和种植方式下化肥减量增效试验结果进行分析研究,验证多年来各项技术在减肥增效和农业面源污染治理等方面的应用成果,为滇池流域推广化肥减量增效技术、开展农业面源污染治理及耕地土壤质量保护工作提供数据支撑。

1 方法

根据滇池流域当前农作物种植和生产情况,按照重点区域、典型代表的原则,对2020—2021年滇池流域1 564户农户主要农作物开展化肥施用品种和数量等情况调查,并用数理统计的方式进行分析研究,摸清当前滇池流域农户施肥情况及存在的问题,为提出科学的施肥技术和减肥措施提供依据。

在测土配方施肥工作形成的技术成果基础上,结合滇池流域各区域农业生产水平、耕地土壤供肥能力、土壤障碍因素及面源污染治理需求,应用新型肥料包括水溶肥、叶面肥、缓控释肥、微生物肥料、生物有机肥及水肥一体化、有机肥替代等技术进行化肥减量增效试验,通过对36组不同作物及不同栽培制度和模式的化肥减量增效试验进行分析,比较化肥减量增效模式与常规配方施肥模式在减少化肥施用量、提高作物产量和品质、改善耕地质量等方面的差异,验证化肥减量增效技术的应用效果及在滇池流域化肥减量增效工作中的作用。

2 结果与分析

由于都市农业的发展,滇池流域以粮食作物为主的传统种植结构被蔬菜、花卉等取代。统计资料显示,2019年滇池流域农作物总播种面积为62 297.6 hm,其中粮食作物占35.1%,主要以玉米和小麦为主。经济作物中,蔬菜瓜果占比52.5%,烤烟面积占4.2%。花卉常年播种面积保持在3 000 hm以上,占5%左右,平均施肥强度每季604.5 kg/hm。

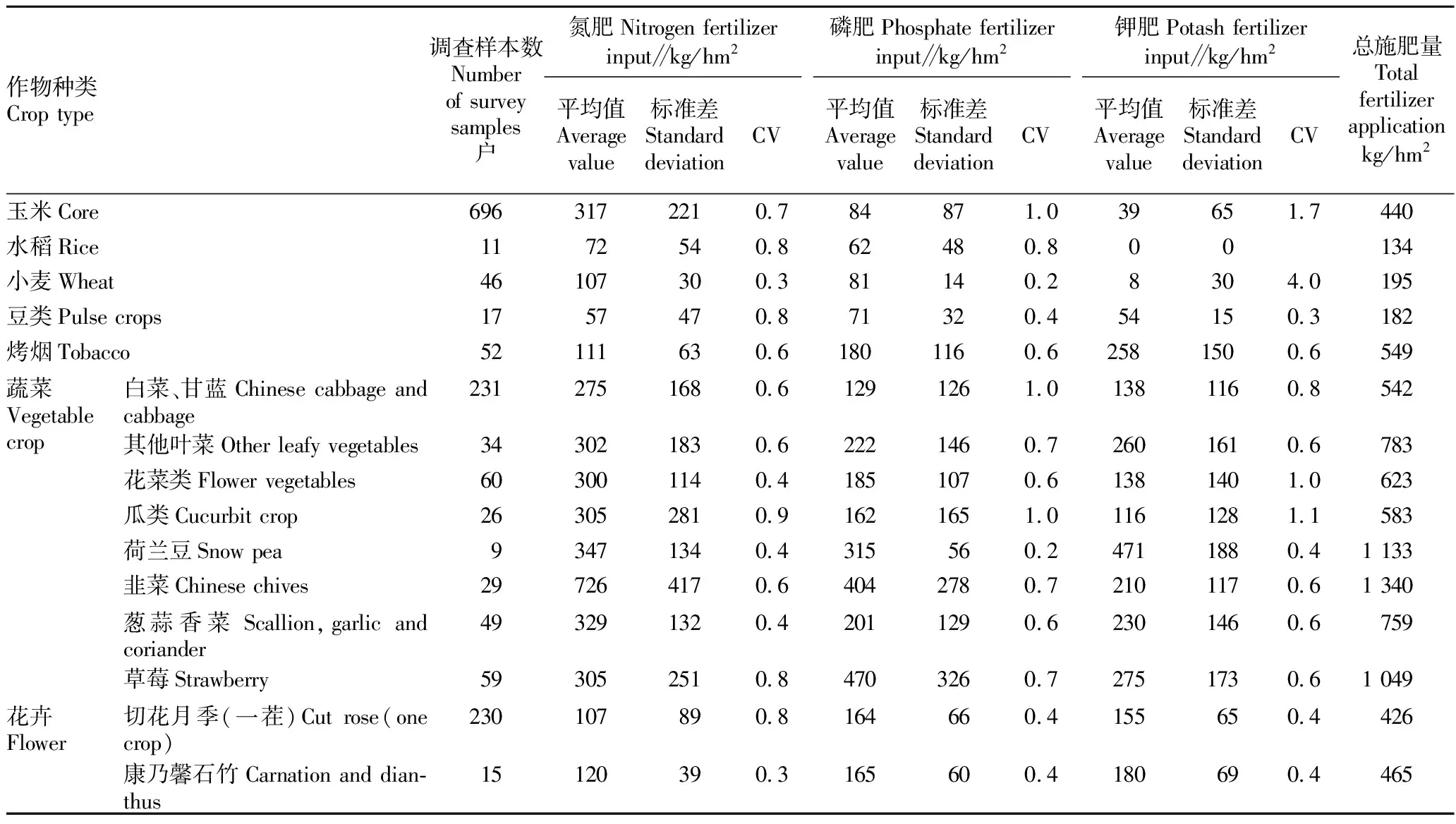

从1 564户农户施肥情况调查来看(表1),滇池流域平均施肥量较少的作物为粮食作物,平均值为237 kg/hm,其中,水稻和豆类施用量较少,分别为134 和182 kg/hm,玉米施肥量相对较高(440 kg/hm)。

蔬菜是施肥量较大的作物,总体平均施肥量为851 kg/hm,因为种类较多,施肥量大小不一,其中施肥较多的有韭菜、荷兰豆和草莓,年施肥量分别为1 340、1 133、1 049 kg/hm。由于各类蔬菜的生育期长短不一,在蔬菜连作、复种指数较大地区,年均施肥量远远超过粮食作物和其他经济作物。

花卉的施肥量也因种类而有所区别,康乃馨石竹类施肥量为465 kg/hm。切花月季采收一茬的施肥量平均为426 kg/hm,一年的施肥量达到1 000 kg/hm以上。

表1 2020—2021年滇池流域农户化肥施用调查

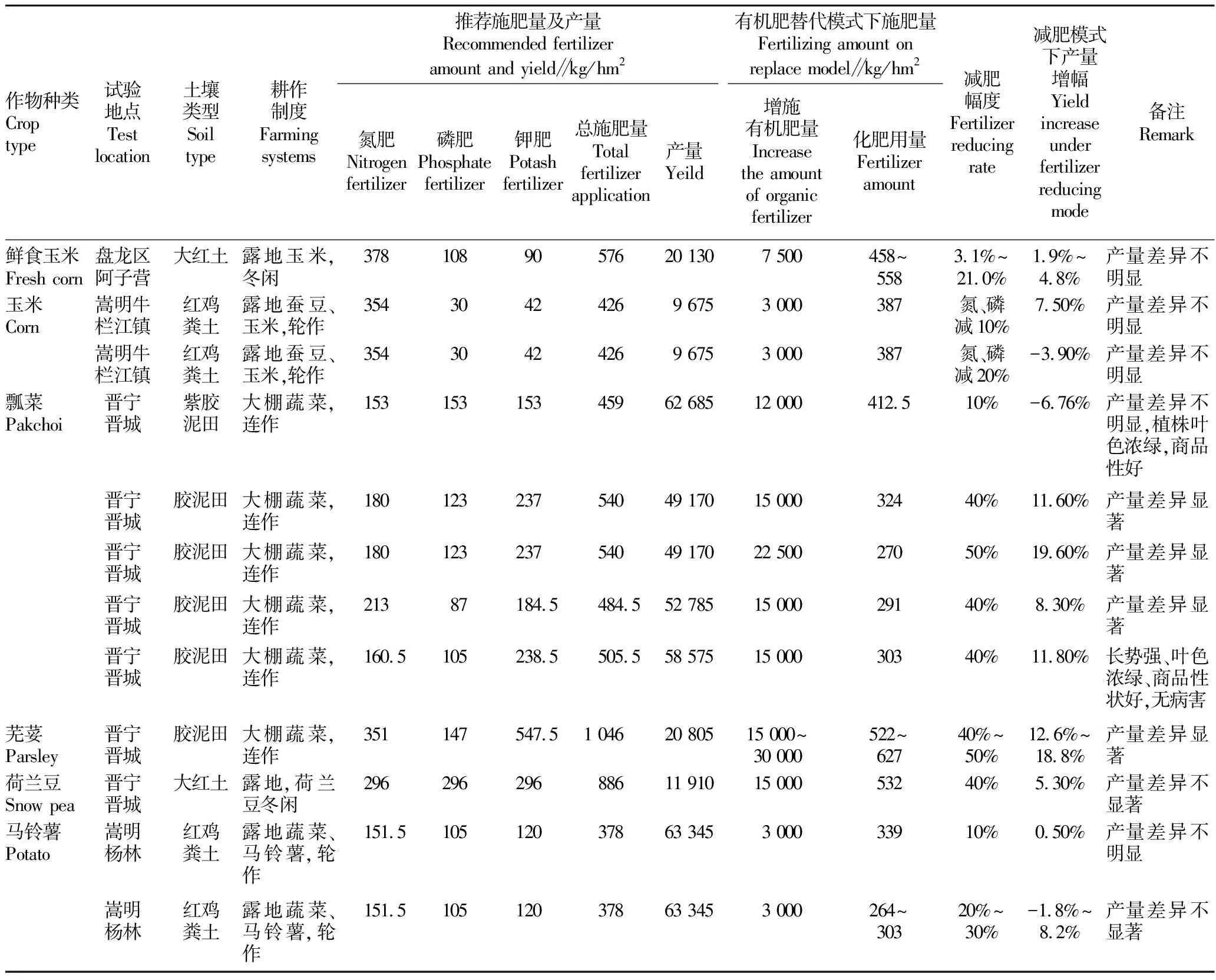

有机肥替代化肥技术应用效果。针对流域内耕地土壤有机质含量和土壤供肥能力情况,结合不同作物施肥现状及需肥特点,通过增施不同数量的有机肥,应用有机肥部分替代化肥模式实施化肥减量增效,各组试验结果见表2。

由表2可看出,在不同作物、不同种植模式下,在增施有机肥、适当减少化肥施用量的情况下,可以达到稳产和增产的目的。从作物综合性状上看,长势和商品性都较不施有机肥的处理有所提高。

从减肥幅度上看,增施有机肥的量越大,减少化肥施用的幅度也相应增加,在设施农业发达、施肥强度大、耕地土壤养分含量较丰富、土壤供肥能力强的地区,通过增加有机肥施用量,不仅可减少化肥40%~50%,而且增加产量,提升品质,实现优质高产。在露地生产中,结合不同地区有机肥供应量和经济水平,适当增施有机肥,减少化肥施用量10%~20%,可以达到化肥减量和提高商品质量的目的。

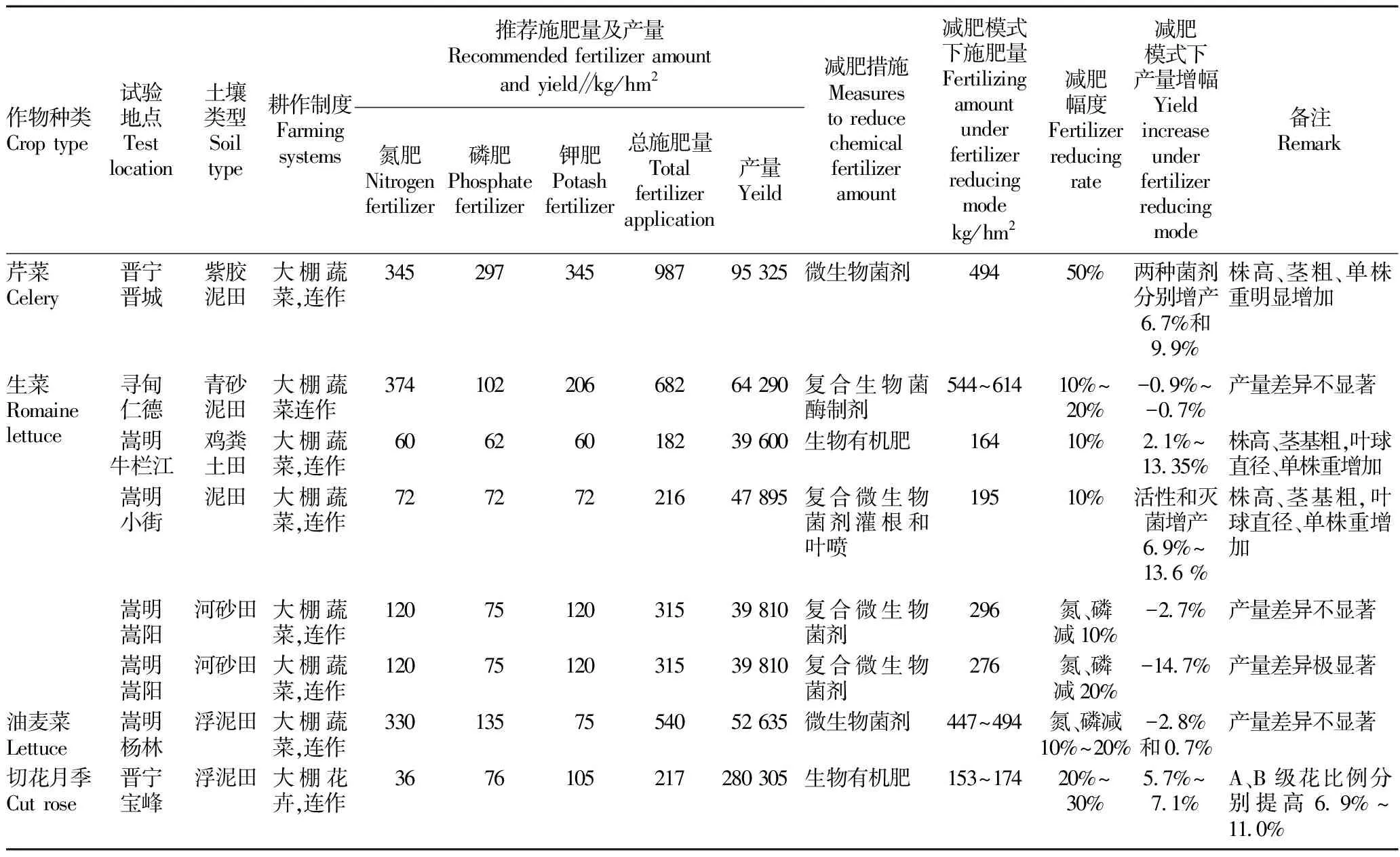

微生物肥料及生物有机肥技术应用效果。针对流域内蔬菜和花卉连作区域长期存在耕地质量退化、作物病害加重、施肥效应不明显问题,应用微生物肥料和生物有机肥模式实施化肥减量增效,各组试验结果如下。

从表3可看出,选择适宜的微生物肥料及生物有机肥,在不同作物上均可达到化肥减量但不减产的效果,一般情况下减少化肥使用量10%~20%,作物不会造成减产,且作物综合性状均有所改良。而在土壤养分含量较高、连作障碍突出、发生次生盐化的设施栽培区域,施肥不是增产的重要因素,减肥幅度可以适当增加,通过施用微生物肥料或生物有机肥,不仅达到减少化肥施用、提高作物品质的效果,还能达到改良连作障碍和次生盐化的目的。

其他新型肥料的应用效果。结合各地种植方式和种植制度采用新型肥料配合相应施肥技术,减少推荐配方施肥量,各地不同试验结果如下(表4)。

从表4可看出,应用新型肥料包括缓控释肥、水溶肥(结合水肥一体化技术)、腐殖酸叶面肥、纳米肥料叶面喷施等,在减少化肥使用量10%~20%的情况下,作物不会造成减产。

表2 有机肥部分替代化肥试验结果

表3 应用生物有机肥及微生物肥料试验结果

接下表

表4 施用新型肥料减肥试验结果

其中,在叶菜类蔬菜叶用芥菜上采用叶面喷施腐殖酸肥料和纳米肥料时,减肥效果可达20%~40%,株高、茎粗、单株重有明显增加,从叶面喷施腐殖酸肥料和纳米肥料对土壤电导率等性质影响的结果来看,减40%肥料处理收获后土壤电导率分别为312~351(US/cm)较推荐施肥电导率430(US/cm)减少18%~27%,可见,结合土壤肥力水平和作物需肥特点,采用适当的减肥技术不仅可以达到明显的减肥增产效果,还可减少土壤次生盐化的风险,改良因过量施肥造成的土壤质量退化。

3 讨论

农业面源污染已经成为当前我国地表水体污染的主要来源,针对农业面源污染治理,杨林章等提出4R理论,指出源头减量(包括优化管理水分和养分、提高肥料利用效率、减少化肥投入)是减少农业面源污染的首要环节。滇池水污染是我国高原湖泊富营养化治理的难点,“十二五”以来,农业面源污染占入湖污染的30%以上,其中,养分的过量投入和利用率低下,直接导致农田中氮、磷的过度排放。钟雄等研究显示,滇池流域不同作物、不同土壤类型产生的径流和测渗氮、磷流失不同。黄维恒等提出,不同土地利用方式下土壤无机态磷含量及组分的分布有所差别;彭珮媛等指出,山地富磷农地是磷面源污染防控重点。在污染的时间分布上,桂萌等提出,滇池流域大棚种植区农田污染的排放集中在6—9月,占全年的90%以上,与气候条件和灌溉方式有关。在设施栽培中,长期施肥下土壤氮、磷的时空变化和流失风险表现出差异。可见,农业面源污染形成因素复杂,受各地土壤、气候、土地利用方式、农业生产管理等影响各异,在治理农业面源污染时也应突出重点,分区施策,因地制宜提出适宜的面源污染治理方法。

这是解决当前过量施肥、减少农业面源污染、提升耕地质量的主要技术措施。2015年以来,全国各地开展化肥零增长活动,通过测土配方、水肥一体、有机肥替代、地力提升等技术实现化肥减量增效,浙江省在化肥减量增效工作中提出了构建化肥定额实施的政策、技术、工作、保障体系的建议。从各地应用化肥减量增效技术的模式上和应用效果看,受土壤供肥水平、耕作制度、栽培模式等影响,选择的化肥减量增效技术和应用效果均有不同。如米国华等在玉米上应用新型肥料和滴灌技术等节省氮、磷化肥;尼雪妹等在水稻上构建了化肥减施增效技术评价指标体系;黄绍文等基于5R管理下的水肥一体化技术在设施蔬菜上减肥30%以上等。滇池流域受垂直气候、土壤和地理位置多样性变化影响,农业种植结构和种植模式复杂,不同区域出现的问题不一,必须结合生产上出现的实际问题采用相应的减肥技术,并通过试验或相应手段验证,才能实施减肥推广,否则易造成减产。

这是当前农业环境保护的重点工作,也是农业实现优质可持续发展的基础。刘钦普对中国化肥面源污染环境风险进行评估认为,近25年来,全国化肥使用环境安全阀值在200~300 kg/hm之间变化,氮、磷、钾化肥风险指数平均分别为0.54、0.53、0.49,提出随着作物产量增加和化肥利用效率提高,化肥使用环境安全阀值也相应增加。王奇等认为,在现有技术下,保证粮食安全的施肥量最少为346.6 kg/hm,提出2020年我国粮食作物安全和农业生态环境在现有技术下无法兼得,提高农业技术水平和农作物化肥利用率的形势极其紧迫。从当前滇池流域农业种植结构和化肥施用量调查结果看,其平均化肥用量均超过国家环境安全阀值。因此,为达到保护农业生态和水环境、兼顾农业生产效益的目的,应不断探索新技术,提高肥料利用效率和作物产量,使滇池流域农业生产能够实现绿色、环保、生态的长足发展。