标度律视角下东北三省新型城镇化空间格局演化

2022-08-12谷天石张栩嘉

谷天石,李 鑫,张栩嘉,张 鹏

(哈尔滨师范大学地理科学学院,黑龙江哈尔滨 150025)

经过40余年的改革开放,我国经济实力和国际地位都有了很大提升。但同时,原有改革开放的政策红利和人口红利逐渐消失,面临着人口老龄化和农村剩余劳动力存量下降等经济增长的制约因素。2011年我国城镇人口首次超过乡村人口,社会经济结构发生巨大变化,全面进入城镇化发展阶段。传统城镇化模式主要体现为粗放扩张型,这种只重规模的发展模式导致的各种城市问题开始出现并大有加剧趋势,因此更需要把全面提高城镇化质量作为推进城镇化的核心和关键。面对新的城镇化发展问题,“十八大”报告明确提出未来应该走中国特色新型城镇化道路。新型城镇化是对过去城镇化道路的反思和调整,也是中国城镇化研究和实践的新起点。

我国正处于注重发展质量和坚持以人为本的新型城镇化阶段,需要在深入理解城市人口规模与城市要素之间关系的基础上科学的测度和认识城市的发展,以指导城市治理和公共决策。无论是单一城市内部还是多个城市构成的城市体系,它们都是作为复杂系统而存在,因此,传统的以线性科学为基础的人均指标衡量城市发展存在一定偏差,需要新的城市科学。对于这种非线性问题,早期的Zipf定律、异速生长律、分形维数等研究均是在此方面进行的探索,而近些年,学者们在前述研究的基础上提出城市标度律概念,开启了城市地理研究的新方向。

城市标度律是指城市体系内人口规模和城市指标的缩放关系,反映的是城市体系的状态和特征,而不是单个城市的性质。城市标度律研究很大程度上受到生命系统标度律研究的启发,Bettencourt等在城市标度律研究作出重要贡献。他们发现城市要素和城市人口规模之间存在=的幂函数关系,并可划分为次线性(<1)、线性 (=1)和超线性(>1)3种模式。目前已有广泛的研究发现城市标度律在不同国家或地区中的适用性。

虽然对于中国的标度律研究已经开始,但在更小的区域尺度下,标度律对于新型城镇化研究的适用性是否稳健,多时段的演化特征等尚待研究。该研究旨在对标度律这一城市研究中的新兴概念进行探索,初步尝试针对东北三省这一区域尺度探究新型城镇化问题并对其进行综合评价,希望能够对未来的研究有所助益。

1 数据来源和研究方法

过往研究中发现,市辖区相比全市而言,其标度律特征更加明显,因此,该研究同样采用市辖区数据进行研究。研究数据主要源自《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》,对于部分缺失的数据,该研究采用线性拟合的方式进行补充。第一,剔除市辖区数据缺失的城市;第二,将其余全市和市辖区数据完整的城市进行线性拟合,拟合优度均在0.950以上;第三,将市辖区数据缺失城市的全市数据代入拟合模型,从而得到该城市的市辖区数据。

该研究对各维度的评价采用单一指标,理由如下:第一,过往的研究以多指标的综合评价为主,往往存在指标冗余、共线等问题;第二,该研究采用市辖区数据进行研究,而多数统计数据的统计口径以全市为主,若通过全市和各县(市)之和做差获取市辖区数据,由于统计单位的不一致从而会导致数据产生误差;第三,考虑到标度律是分析人口规模对城市要素的缩放关系,对同一类型指标进行标度律分析依旧会产生冗余。如果将指标进行缩减,即对指标预先进行综合评价后再分析其和人口规模的标度律关系,这极大可能会使数据精度降低,从而造成误差。因此,该研究考虑代表性、可获取性,选取各维度的单一指标以表征不同的城镇化发展程度(表1)。其中,绿地面积数据由于市辖区数据的缺失采用市域数据。

表1 新型城镇化评价指标体系

城市标度律研究城市人口规模和城市要素之间的定量缩放关系,其模型为幂函数,公式如下:

=

式中,为城市中某一要素;为城市人口规模;和为幂函数拟合参数,其中,为标度因子。

由于在实际运算中,幂函数的拟合存在不便,因此对模型两边同时取对数从而简化为线性关系,公式如下:

log=×log+log

城市标度律反映了城市人口规模和城市要素之间的非线性关系,传统的人均指标其隐含条件是假设城市人口规模和城市要素之间的关系是线性的。因此,若一个城市系统存在标度律特征,那么人均指标作为衡量城市发展标准便会存在一定偏差。为消除这种影响,Bettencourt等提出了规模修正指标(SAMI),公式如下:

SAMI=log-log()

式中,SAMI为消除规模影响的城市的某个指标,其本质是城市指标关于人口规模拟合方程的残差,表示偏离其预期值的程度;为城市的某个指标的真实值;为城市的某个指标的预期值;为城市的人口规模;和为城市标度律模型的拟合参数。

在实际计算过程中,规模修正指标的计算结果存在负数的情况,而后文中进行熵权TOPSIS法运算时,要求计算数据不能为负,因此,该研究对规模修正指标进行调整,公式如下:

SAMI=(log)/[log()]

若SAMI>1,则说明该城市要素的实际值大于预期值,其效能较好;若SAMI<1,则说明该城市要素的实际值小于预期值,其效能较差。

该研究对各维度效能指数归一化后采用熵权TOPSIS法进行综合评价,试图探索其和传统研究指标之间是否存在差异,具体计算步骤见参考文献[23]。

2 结果与分析

人口规模和各维度城镇化之间存在显著的标度律关系(表2),人口、经济、医疗、交通、生活城镇化处于超线性模式,空间、教育城镇化处于次线性模式,环境城镇化由超线性模式转变为线性模式。

人口城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.129和1.091,反映出城市人口规模越大,会更大程度上加速城镇人口集聚,体现人口集聚效应。经济城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.509和1.439,反映出城市人口规模越大,经济的集聚效应越强,体现集聚经济。空间城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为0.912和0.943,反映出随着人口规模的增加,各城市对土地的使用进行了控制,致力于提高土地的利用效率而非无序扩张。教育城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为0.976和0.954,反映出城市人口规模越大,教育资源越紧张,这与我国其他地区教育资源短缺的现状一致。医疗城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.062和1.069,明显优于我国整体水平,成为东北三省新型城镇化发展中的一大优势,但同时存在极化问题。交通城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.343和1.190,反映出东北三省的交通系统存在资源浪费的现象,需要调整交通资源的利用方式。生活城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.594和1.550,反映出人口规模越大的城市,其市场活力更加旺盛,城市居民的生活质量更高。环境城镇化方面,标度因子值2003、2017年分别为1.043和0.988,反映出东北三省城市的环境建设日趋均衡。

东北三省新型城镇化效能存在显著的空间分异,依据效能值大小可分为超效能区(≥1.1)、高效能区(≥1且<1.1)、低效能区(<1)(图1、2)。

人口城镇化效能表现优异地区在各地分散分布,形成多核心结构。2003和2017年,从北至南存在以黑河市、哈尔滨市、大庆市、白山市、通化市、盘锦市等地为核心的超(高)效能区,从而形成北—中—南的多核心格局。

经济城镇化效能表现优异地区向中部和东南部集聚。2003年,在北部还存在大庆市为超效能区,但在2017年,北部出现大面积衰退,形成自大庆市至大连市的弧形带状高效能区,主要由吉林省中部和辽宁省东部组成。

空间城镇化效能表现优异地区在东南部集聚,同时北部个别城市逐渐趋于优异。2003和2017年,空间城镇化效能表现优异地区均在东南部集聚,在吉林省有向西延伸的趋势,在辽宁省有向东收缩的趋势。北部的大庆市、伊春市逐渐趋于优异,形成超效能飞地,东北部空间城镇化效能表现优异地区初具集聚态势。

表2 2003、2017年东北三省新型城镇化标度律特征

教育城镇化效能表现优异地区在西北部集聚,南部初具集聚态势。西北部出现大面积的高效能区,并有进一步扩大加强的趋势。南部由2003年的大面积低效能区转变为大面积高效能区,未来两区域极有可能连为一体,成为贯穿南北的超大型高效能区。

医疗城镇化效能表现优异地区大面积分布,表现较差地区向东移动。医疗城镇化效能表现优异地区广泛分布在东北三省的区域范围内,只存在零星几处集聚的低效能区,并且2003—2017年,这些低效能区逐渐向东移动,在中部形成贯穿南北的带状分布格局。

图1 2003年东北三省新型城镇化效能空间格局Fig.1 The spatial pattern of new urbanization efficiency in the three northeastern provinces in 2003

交通城镇化效能表现优异地区在东部集聚。2003年,在中部形成团块状的高效能区,全区域自北向南基本为低—高—低—高的相间格局。2017年,高效能区向东部集聚,形成贯穿南北的高效能区,低效能区在西北部和西南部分别以团块状和带状的形式出现。

生活城镇化效能表现优异地区在东西部集聚。2003年,在南部和北部的高效能区和低效能区大致交错分布,并无主导效能区。2017年,空间分异逐渐加强,在北部形成大面积低效能区并向南延伸成T型,在中南部的东西两侧形成高效能区。

环境城镇化效能表现优异地区北部明显强于南部。2003年,在北部形成超效能区的集聚并向南延伸在南部形成高效能区的集聚,从而出现哑铃状的分布格局。2017年,这种格局出现收缩,高效能区向东北和南部集聚,并在从齐齐哈尔市至通化市存在较弱的带状联系。

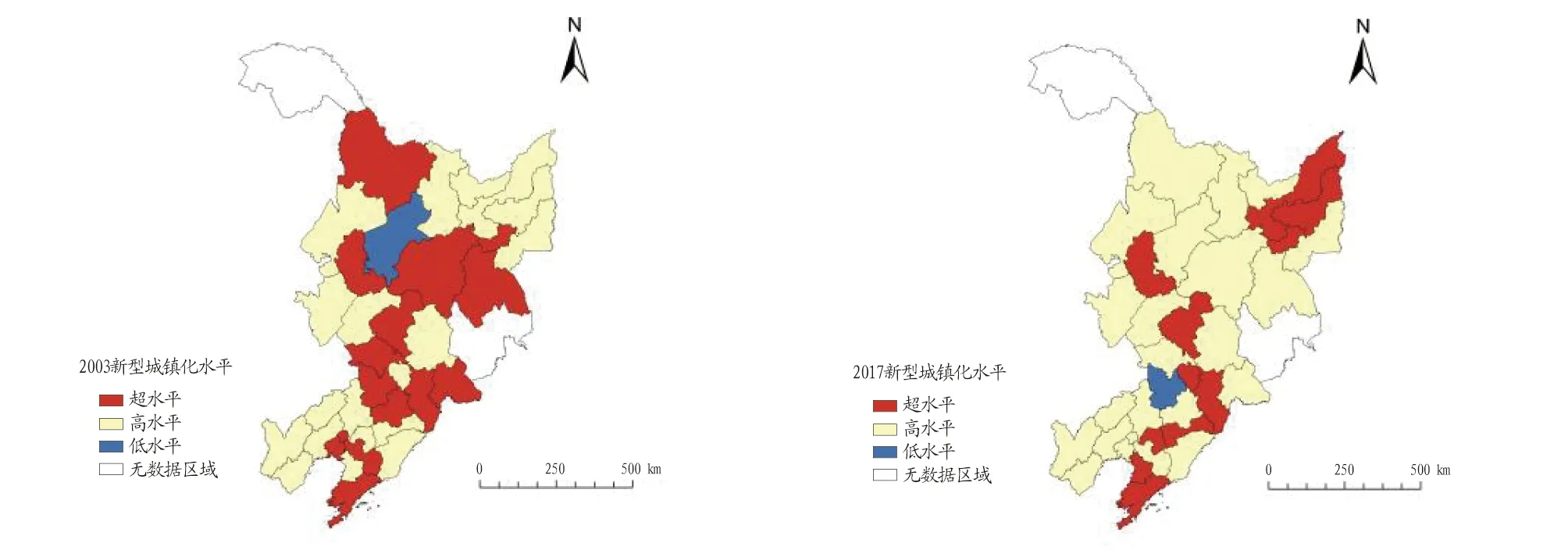

将各效能指数作为评价指标进行熵权TOPSIS法计算,从而分析东北三省的新型城镇化水平。依据效能值大小可分为超水平区(>0.6)、高水平区(>0.3且≤0.6)、低水平区(≤0.3)(图3)。

图2 2017年东北三省新型城镇化效能空间格局Fig.2 The spatial pattern of new urbanization efficiency in the three northeastern provinces in 2017

图3 2013、2017年东北三省新型城镇化水平空间格局Fig.3 The spatial pattern of new urbanization in the three northeastern provinces in 2013 and 2017

东北三省新型城镇化水平出现衰退。2003年,超效能区广泛分布在东北三省内部,尤其是在黑龙江省南部至辽宁省北部形成大范围的超效能区。2017年,超效能区从之前的14个减少至11个,虽然出现衰退,但仍保持在高效能区,依旧表现良好。2个年份均只有1个低效能区,可以说明基于效能的东北三省整体的新型城镇化水平表现良好,其中,大庆市、长春市、大连市、通化市表现突出且稳定。

东北三省新型城镇化水平较高可能另有其原因。东北三省在全国范围内属于典型的人口收缩区域,人口流失严重从而导致非核心城市人口规模萎缩。但反观各项城市要素,由于国家的东北振兴等宏观政策以及市场、对外贸易等因素的影响,东北三省城市的各项要素实际上处于增长态势,这与东北三省的人口收缩态势相反,从而导致东北三省的效能往往更高。上述分析结果为东北三省的区域规划提供了重要的启示,即东北三省的城市潜力挖掘程度较好,未来在人口发展策略上,应将注意力集中在“数量”而非“质量”上。值得注意的是,到2017年,铁岭市成为唯一低效能区,在东北的区域政策层面,哈长城市群和辽中南城市群均未将其囊括在内,反而成为两大城市群的过渡地带,两方资源要素的集聚分解了铁岭市的城市实力。

3 结论和讨论

从城市标度律视角出发对东北三省城市新型城镇化空间格局演化进行了研究,得到结论如下:

(1)人口规模和各维度城镇化之间存在显著的标度律关系且关系模式较为稳定。人口、经济、医疗、交通、生活城镇化处于超线性模式,空间、教育城镇化处于次线性模式,环境城镇化由超线性模式转变为线性模式。

(2)各维度的新型城镇化效能空间格局基本处于稳定的变化趋势之中,集聚区域基本稳定变化。

(3)东北三省新型城镇化水平出现衰退,超效能区逐渐减少,但总体仍呈现高效能特征。

该研究致力于对标度律这一城市研究中的新兴概念进行探索,并在以下方面进行了初步尝试:第一,徐智邦等对中国的标度律特征的研究发现,各要素的拟合优度均在0.79及以上,稍高于该研究的拟合优度,仅环境城镇化拟合优度较低,这与该研究所用环境城镇化非市辖区数据有直接关系,这说明样本量大小对最终的拟合优度有一定影响,但该研究结果仍可信;第二,现有的国内外研究对于不同尺度下标度律特征的稳定性尚存疑问,该研究对东北三省34个城市进行研究,其拟合效果相较全国尺度稍差,但除环境城镇化之外均高于0.75,说明样本量对标度律特征的稳定性具有一定的影响,但该研究的样本量仍能保持拟合优度具有可信性,这为以后相关研究提供一定的经验;第三,过往的研究往往针对单一要素和人口规模之间的效能关系进行探讨,该研究将各要素的效能指数作为评价指标替代原有要素值,从而进行综合评价得到全新的结果,这也是一次大胆尝试。