基于速度和数量阈值的雨滴谱质量控制方法*

2022-08-11孙赫敏仰美霖杜传耀范雪波卢一皎尹佳莉

李 林 孙赫敏 仰美霖 杜传耀 范雪波 卢一皎 尹佳莉

1 北京城市气象研究院,北京 100089 2 北京市气象探测中心,北京 100089

提 要:降雨的微观结构观测对于降水的精确预报以及人工影响天气至关重要,但受到非降水因素、湍流和雨滴重叠等因素影响,雨滴谱的观测数据存在一定的误差和错误。选取北京市9个国家级地面气象观测站在2017年4—10月期间的雨滴谱仪观测数据,结合翻斗雨量计观测资料和人工记录天气现象,研究雨滴谱观测数据质量控制方法。结果表明:错误的雨滴谱观测数据主要由霾、沙尘天气及昆虫活动引起,粒子速度主要在5 m·s-1以下,粒子大小分布较为分散。建立了速度、数量的双阈值质量控制方法,可以有效剔除错误雨滴谱观测数据,当速度、数量阈值系数分别为0.4和0.7时,TS评分最优,达到0.92;雨滴谱仪与翻斗雨量计观测降雨量的决定系数从0.757提高到0.985。该方法可以更有效地利用降雨观测资料,充分发挥新型探测设备建设效益。

引 言

降雨的微观结构由云微物理与大气动力之间复杂的相互作用所控制,降雨的微观结构对于遥感降水观测至关重要,对于数值天气建模,降雨入渗或土壤侵蚀也至关重要,较多学者采用地面激光雨滴谱仪进行反演降水参量和模拟等工作(熊飞麟和周毓荃,2016;梅海霞等,2017;沙修竹等,2019)。早期测量雨滴谱的方法主要有滤纸色斑法、动力学法、面粉球法、快速摄影法和浸润法等,这些传统的方法普遍存在精度低、工作量大、实时性差、成本高及无法自动完成测量分类等缺点。随着电子技术的进步,研究人员陆续研制出了多种自动化雨滴谱观测设备,其中较早被广泛应用的有冲击型雨滴谱仪器(Joss and Waldvogel,1967),即通过雨滴撞击产生的振动来测量雨滴大小和数目,但是因为仪器响应时间的原因在大雨强下无法测量小雨滴(Tokay and Short,1996),同时由于5 mm以上雨滴的下落末速度变化很小,也无法分辨出大雨滴。2000年前后可以观测降水粒子大小和速度的光学雨滴谱仪逐渐应用,主要包括奥地利的二维视频雨滴谱仪2DVD(Kruger and Krajewski,2002)和德国OTT公司的激光雨滴谱仪Parsivel(Löffler-Mang and Joss,2000),2DVD观测结果与雨量计更为接近(Wen et al,2017;Tokay et al,2013),2011年OTT公司推出新一代的Parsivel,更新了激光器并扩大了采用区面积,性能得到较大提升(Tokay et al,2014)。Parsivel因为其易于安装和维护被较多厂家用于降水类天气现象的观测,杜波等(2014;2017)通过对比试验验证其具有较好的效果,但也会产生误报和漏报。

雨滴谱观测受到湍流、雨滴溅落、边缘降落和雨滴重叠等因素影响,会产生一些疑问数据,很多人员基于降雨雨滴直径和下落末速度的特性(Gunn and Kinzer,1949),采用不同的速度阈值删除阈值外的粒子数据,比如Tokay et al(2013)采用下落末速度的50%作为限制,Kruger and Krajewski(2002)将阈值范围设置在40%,而Jaffrain and Berne(2011)使用60%作为阈值,通过这些方法可以剔除降水过程中约10%~30%的雨滴数量。这种常规质量控制方法虽然简单易用,但仅适用于已经明确降雨过程中的雨滴谱数据,无法对观测到的非降水粒子的影响进行剔除,如昆虫、蜘蛛网、沙尘以及大风卷起的落叶等,从而产生虚假的降水粒子。但雨滴谱仪作为降水类天气现象仪,需考虑到非降水粒子的影响(杜传耀等,2019)。

基于北京9个气象站雨滴谱仪和地面自动站观测数据,根据雨滴直径和速度的分布特性,研究使用速度阈值和数量阈值的双重约束,建立速度和数量双阈值对雨滴谱观测数据进行质量控制,剔除雨滴谱仪观测到的非降水粒子造成的降水天气现象误报。

1 观测设备和数据方法

1.1 降雨观测设备

Parsivel是以激光为基础的光学粒子测量设备,仪器的核心是一个光学传感器,主要由激光发射端、激光接收端及相应的电路等组成,该传感器能够发射平行的激光束(激光束的长宽高分别为180、30和1 mm),通过下降的降水粒子对激光束遮挡的幅度和时间来测量降水粒子尺寸和降落速度,可实时监测降水类型、降水粒子数量并计算出降水强度和累计降水量等。Parsivel输出的粒子谱数据为32个直径通道和32个速度通道,每个采样间隔内获得的粒子谱数据为1 024个,其中最低两个直径通道(直径通道1和2)因信噪比较低不可用,仪器安装在2 m的高度,主要技术指标见表1。

表1 Parsivel激光雨滴谱仪主要技术指标

在研究中使用SL3-1双翻斗雨量传感器(以下简称翻斗雨量计)进行对比评估,翻斗雨量计主要由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、汇集漏斗、干簧管和调节螺钉等组成,其测量原理是当有降水出现时,雨水首先在承水器内汇集,再流入上翻斗,上翻斗翻动后,进入计量翻斗进行计量,计量翻斗每翻动一次记录0.1 mm的降水量。随后雨水由计量翻斗倒入计数翻斗,在计数翻斗的中间装有一块小磁钢,磁钢上部装有干簧开关,计数翻斗每翻转一次磁钢对干簧管扫描,使干簧管的接点因磁化瞬间闭合一次从而送出一个导通信号,自动气象站采集进行一次计数。翻斗雨量计承水口安装高度为70 cm,采样面积为314 cm2,按照中国气象局(2003)《地面气象观测规范》,两个仪器距离基本保持在15 m,将翻斗雨量计观测的雨强作为标准来验证雨滴谱仪质量控制的效果。

1.2 数据方法

本文中选取北京市9个国家级地面观测站在2017年4—10月期间雨滴谱仪和翻斗雨量计观测资料进行分析,整个观测时段共有123 931 min测得雨滴谱观测数据,平均每站有114.1 d出现雨滴谱观测数据,同期翻斗雨量计观测到降雨日数平均为47.8 d。参照人工观测记录的天气现象和翻斗雨量计观测降水记录时间对雨滴谱仪观测数据进行判别,将地面观测无降水,雨滴谱仪有数据的情况认定为雨滴谱仪观测到非降水粒子,为错误的雨滴谱观测数据,识别出错误雨滴谱观测数据为2 510 min。虽然错误分钟的观测数据仅占到总数据的2.0%,但是52.7%的日数出现了错误的观测数据,其中16.1%的日数既有正确数据也有错误的雨滴谱观测数据。每站雨滴谱观测日数见表2,每站雨滴谱仪观测到正确日数和错误日数几乎相当,绝大部分观测数据错误在一天中仅会出现零星几分钟的雨滴谱,特别是54431站错误日数甚至超过了正确日数,可能和该站所处的环境和维护程度有关系(该站处于大运河公园内且为无人值守站点)。

表2 雨滴谱观测天数(单位:d)

不同直径降雨粒子的下落末速度(Videal)采用Brandes et al(2002)提出的公式获得

Videal(D)=-0.102 1+4.932D-0.955 2D2+

0.079 34D3-0.002 362D4

(1)

式中D为通道粒子直径(单位:mm)。

考虑边界效应,根据Jaffrain and Berne(2011)研究,对不同直径粒子计算各自有效采样面积Ai(单位:mm2):

Ai=180×(30-0.5Di)

(2)

雨滴谱仪观测降水量P(单位:mm)采用式(3)计算获得:

(3)

式中nij表示某一粒子等级的粒子数。如前文所述,研究人员一般基于降雨雨滴直径和速度的特性,本文根据式(4)采用不同的阈值来筛选。

|Vmeasure-Videal|≤TvVideal

(4)

式中:Vmeasure为测得的粒子通道末速度,Tv为速度阈值系数,Videal为经验速度公式值,采用该通道平均粒子直径计算Videal,李淘等(2016)和杜波等(2018)研究认为雨滴谱仪测速误差达到应用需求。Gatlin et al(2015)研究表明,自然界中很少存在直径8.0 mm 以上的雨滴粒子,在质量控制中采用的粒子直径范围为0.25~8.0 mm,当粒子速度是在速度阈值范围之内的为正确观测粒子数据,其余为可疑观测数据。

具体步骤为,根据速度阈值系数Tv确定粒子筛选区域,计算每分钟正确雨滴谱粒子数量Nc占该分钟观测总粒子数量N的比例σ,当该分钟的比例σ超过设定的数量阈值系数Tn时,认为该分钟雨滴谱为降水观测数据,否则为非降水观测数据,即错误观测数据。

(5)

式中:Nc为粒子末速度处于速度阈值系数Tv∈{0.3,0.4,0.5,0.6}内的粒子个数,N为总粒子个数,σ为二者的比例,其阈值Tn∈{0.6,0.7,0.8,0.9}。对不同Tv-Tn双阈值系数组合进行分析,图1为该通道平均粒子直径的不同速度阈值系数Tv下,粒子谱正确的筛选范围。例如当速度阈值系数范围和数量阈值比例系数分别采用0.3和0.8时,某分钟雨滴谱观测数据的在图1a(Tv=0.3)中蓝色区域内的粒子数量达到全部粒子数量的80%,即Tn=0.8则该分钟雨滴谱观测正确。

图1 不同速度阈值系数筛选范围(a)0.3,(b)0.4,(c)0.5,(d)0.6(蓝色区域判断为正确粒子;其他区域识别为可疑粒子,红线为降雨粒子的下落末速度理论曲线,下同)

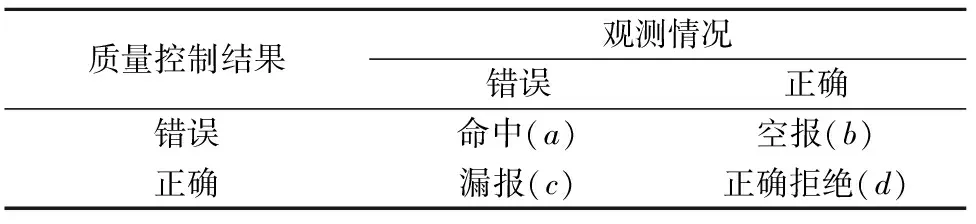

参考现有预报评分中的方法,根据该质量控制方法检验出来错误数据和人工实况观测情况对全部分钟雨滴谱样本进行分类,详见表3。

表3 质量控制分类列联表

采用质量控制方法后,人工识别为错误数据,同时质量控制方法判断为错误数据,则认为命中;若人工识别为正确数据,而质量控制方法判断为错误数据,认为是空报;若人工识别为错误数据,而质量控制方法判断为正确数据,认为是漏报;人工识别和质量控制方法判断均为正确数据为正确拒绝。

下面介绍下文中所用的评价指标和技巧评分见表4。

表4 质量控制方法评价指标和技巧评分

2 结果分析

2.1 典型错误雨滴谱

正常降水条件下,虽然存在一部分速度过大或者过小的异常粒子,也可能会存在一部分直径过大的降水粒子,这部分粒子除了仪器的观测误差以外,更多是因为雨滴溅落、边缘降落、雨滴重叠等因素影响,但是整体降雨粒子分布处在合理范围内。图2是54424站2017年7月18日的一次阵雨过程雨滴谱分布,可见不同直径雨滴分布和雨滴下落末速度理论值比较符合,粒子数量主要分布在理论值附近,其他区域雨滴粒子数量仅为个位数。

图2 2017年7月18日54424站雨滴数量分布(填色代表个数)

根据2 510 min错误雨滴谱样本分析,当出现误报数据样本时,观测站点的天气现象往往出现了视程障碍现象,集中在轻雾、霾或者沙尘、扬沙天气,另外根据台站观察昆虫活动也是造成雨滴谱仪观测出现错误数据重要原因。与正确雨滴谱观测数据相比较,粒子的速度明显偏低,极少有超过5 m·s-1的情况,但是也呈现出不同的特征,昆虫引起的误报粒子直径较大也更为离散(图3c),最大可以达到20 mm,这个与活动的昆虫个体特征有关系。相比较而言,沙尘天气粒子直径较为集中,主要在2 mm以下,个别可以达到5 mm(图3b),根据沙尘天气情况看,该天气条件下,除了较小的沙尘粒子在光路引起误报,伴随的大风也会卷起草叶等杂物出现在观测光路中,从而出现较大的粒子。雾-霾天气下观测到的粒子最为集中(图3a),直径基本在1 mm以下,速度也很少超过2 m·s-1,比较符合雾-霾时一般是静稳天气的情况。从三种天气下能见度情况来看,沙尘和雾-霾天气下能见度分别在2 km和5 km左右,而出现昆虫导致错误数据的情况,能见度一般在10 km以上。同时雾-霾与沙尘天气中站点的PM2.5和PM10观测数据也存在明显差异,以54511站为例,5月 5日沙尘天气PM2.5和PM10最高值分别达到321.6 μg·m-3和2 361.9 μg·m-3,在10月28日霾天气中PM2.5和PM10最高值分别为154.6 μg·m-3和164.4 μg·m-3。一般来说雾滴平均直径通常不到20 μm,根据雨滴谱仪性能指标,应该是观测不到直径在0.25 mm以下的粒子,但在低能见度的情况下雾或者霾的颗粒对观测光路造成的污染或者空间上叠加,也会导致雨滴谱仪输出错误数据。

图3 2017年(a)10月28日雾-霾,(b)5月5日沙尘,(c)7月4日昆虫引起的粒子分布

2.2 双阈值法的质量控制效果分析

2.2.1 质量控制评价指标

使用不同的双阈值组合对123 931 min的分钟雨滴谱数据进行质量控制判断,图4为不同条件下POD、FAR和TS评分情况。无论采用何种组合,POD能保持一个较高的评分,大部分在0.90以上,最低为0.76。FAR差异较大,当采用0.3的速度阈值系数时,数量阈值系数从0.6~0.9时,FAR从0.13 提高至0.89,即基本识别出来的均是正确的雨滴谱数据;当数量阈值系数采用0.9时,在同样速度阈值系数的FAR会明显高于其他设置情况,主要是雨滴谱仪观测中受到湍流、雨滴溅落、边缘降落、雨滴重叠等因素影响,即使在降水过程中也会部分粒子在超出速度阈值范围;当采用0.5和0.6的速度阈值系数时,整体TS评分均处于较高的水平,TS评分均高于0.75。当采用0.4的速度阈值系数和0.7的数量阈值系数时,TS评分最高为0.92,对应的POD和FAR分别为0.97和0.04,即在所有错误雨滴谱数据样本中正确判断出2 459 min数据,有72 min未能识别,同时产生了129 min的空报。

图4 不同速度阈值系数和数量阈值系数下的(a)POD,(b)FAR和(c)TS

同样使用不同的双阈值组合计算9个站分别使用的效果,统计结果表明每个站点最佳TS评分的双阈值组合存在一定差异,最佳TS评分时采用0.4的速度阈值系数和0.7的数量阈值系数站点最多,有4个站点,3个站速度、数量阈值系数组合为0.5/0.8,各有1个站采用的双阈值系数组合为 0.4/0.6和0.6/0.8,这5个站点中有3个站点的次优组合为0.4/0.7。9个站点的最佳TS评分除54424站外,均处于一个较好的水平,这种差异可能和站点产生误报的原因相关。54424站主要是一次降雨过程中,根据0.5的速度阈值系数计算,正确粒子数量比例主要集中在0.8左右,导致产生较多的空报,从而整体的TS评分较低。

表5 各站最佳TS评分的速度阈值系数和数量阈值系数

2.2.2 典型个例分析

2017年5月5日,怀柔站发生一次复杂天气过程,此次过程人工观测记录了浮尘、雨、大风、扬沙四种天气现象,其中降雨未形成降水量。这次过程中,雨滴谱仪在06:19—06:35连续观测到数据(第一时段),在07:12—09:05间歇性观测到粒子数据(第二时段)。采用0.4的速度阈值系数,对该过程的雨滴谱观测数据进行评估,第一段时段正确粒子数量比例平均为0.97,第二时段正确粒子数量比例平均为0.58。分别统计两个时段的雨滴谱粒子分布,图5a,5b分别为第一时段和第二时段各通道粒子谱分布,第一时段的粒子分布比较符合降雨粒子分布特征,粒子直径基本在3 mm以内,速度也符合雨滴下落末速度特征,而第二时段的粒子分布明显散乱,最大粒子直径甚至达到了10~12 mm,自动气象站观测的极大风速也达到20.1 m·s-1,此时的粒子应为为大风扬沙天气带来的沙尘粒子和草叶等。该过程中同时采用0.7的数量阈值系数对逐分钟数据进行判别(图5c),第一时段全部为正确降水粒子数据,第二时段中仅个别分钟会产生空报。

图5 54419站2017年5月5日(a)07时前和(b)07时后的粒子谱分布以及(c)风速和粒子比例的时间序列

2.3 质量控制对反演降水的影响

采用最优速度、数量阈值系数组合(0.4/0.7)对123 931 min雨滴谱数据进行质量控制判别,其中2 510 min的错误雨滴谱数据中识别出2 438 min,有72 min数据未能识别,121 421 min正确雨滴谱数据中有129 min误判为错误数据。将全部和经过质量控制的雨滴谱数据采用式(2)和式(3)计算小时降水量。

与同观测场的翻斗雨量计小时雨量进行匹配,采用最小二乘法验证双阈值法质量控制效果,图6给出了相关性分析结果。质量控制前后的两组数据的斜率差异不大,但决定系数从0.757提高到0.985,表明通过双阈值法可以有效剔除雨滴谱因外界干扰产生的虚假降水。质量控制后的决定系数与二者实际降雨量的决定系数(0.984)略有改进,但差别不大,同样线性回归方程也差异较小,说明该质量控制方法对于正常降雨粒子谱的识别还较为准确。

图6 (a)质量控制前,(b)质量控制后与(c)实际观测的雨滴谱仪降雨量与翻斗雨量计降雨量散点分布

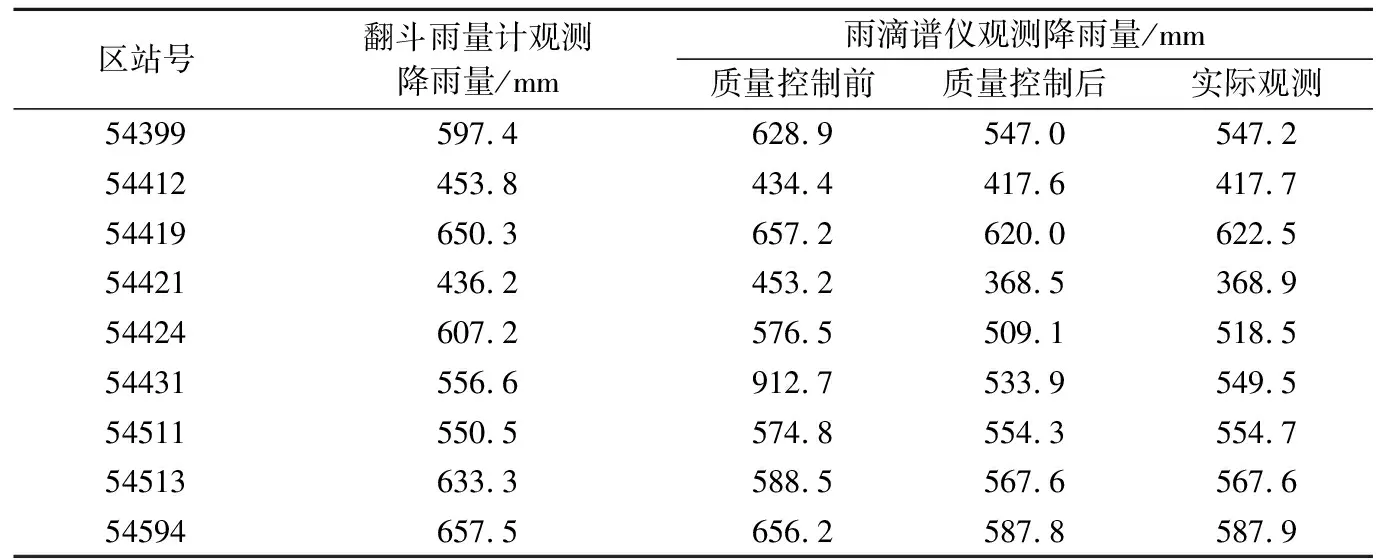

翻斗雨量计和雨滴谱仪观测的2017年4—10月期间累计降雨量,除了54431站的雨滴谱仪观测降雨量高于翻斗雨量计观测数据64.5%外,其他8个站质量控制前雨滴谱仪与翻斗雨量计观测降雨量的比例介于92.9%~105.3%,质量控制后二者观测降雨量的比例降为83.8%~100.7%,实际人工进行降雨过程质量控制处理后该比例介于 84.6%~100.8%,除54431站外剔除错误的雨滴谱仪观测降雨量占翻斗雨量计观测降雨量的3.3%~19.4%。如前文所述,54431站位于大运河森林公园附近,更容易受昆虫等活动影响造成虚假粒子谱输出,为了减少这种极端情况对效果统计的影响,如果剔除54431站的观测数据,在使用最优速度、数量阈值系数组合(0.4/0.7)前,其余8个站质量控制前雨滴谱仪与翻斗雨量计观测的小时雨量决定系数为0.921,质量控制后二者的决定系数为0.987,经过质量控制决定系数提高了0.066,说明即使剔除极端情况站点的数据,该方法对雨滴谱仪观测数据质量也有较好的提升。

表6 翻斗雨量计与雨滴谱仪观测累计降雨量

3 结论与讨论

根据北京9个气象站的雨滴谱质量控制方法研究,以及与翻斗雨量计对比分析得到以下主要结论:

(1)错误的雨滴谱观测数据主要由霾、沙尘天气及昆虫活动引起,粒子速度主要在5 m·s-1以下,霾、沙尘天气主要集中在小粒子段,昆虫活动产生的粒子分布较为分散,错误粒子分布与正常降雨观测的雨滴谱分布特征有较明显区别。

(2)通过速度阈值和数量阈值的质量控制方法,可以有效剔除错误雨滴谱观测数据,对于错误雨滴谱观测数据具有较高的识别率,但是空报率随着阈值选择变化较大,当分别采用0.4速度阈值系数和0.7数量阈值系数时,TS评分最优,达到0.92。

(3)经过该方法自动质量控制雨滴谱仪观测降水,雨滴谱仪与翻斗雨量计观测降水量的决定系数从0.757 提高到0.985,提升雨滴谱观测数据质量。

本文的研究结果是基于北京9个气象站获得,仅针对Parsivel雨滴谱仪进行质量控制研究,实际通过中国气象局考核定型的降水类天气现象仪有5个厂家的产品,还需要对其他厂家的方法适应性进行进一步的研究,也可以考虑增加电容式感雨器对雨滴谱仪进行硬件交互质量控制。