乌鲁木齐市耕地占补平衡影响因素及对策研究

2022-08-10李奕坤王承武

李奕坤,王承武

(新疆农业大学管理学院,乌鲁木齐 830052)

耕地是国家长治久安、人民安居乐业的重要保障。耕地保护是中国的基本国策,“十三五”规划提出,要坚持最严格的耕地保护制度。党的十八大召开以来,党中央、国务院多次就实施耕地占补平衡制度作出重要指示,习近平总书记同样强调了保护耕地的重要性,将耕地比喻成国宝大熊猫,呼吁要像保护大熊猫一样对耕地进行保护。《国土资源“十三五”规划细要》中明确提出,国土部门与发展改革、农业、财政等部门通力合作,确保建成高标准农田5 333.33 万hm2,力争6 666.67 万hm2,可见耕地保护任重而道远[1]。

根据中国2011—2017 年全国耕地面积统计数据显示,2011 年中国耕地总面积为13 523.86 万hm2,2017 年为13 486.32 万hm2,2011—2017 年中国耕地面积减少了37.54 万hm2,总体呈持续下降的趋势。

中国目前城镇化建设正处于飞速发展阶段,新增建设用地与保护耕地的矛盾日益凸显,对中国粮食安全、生态保护等工作形成了很大的负担。耕地保护制度与耕地占补平衡制度是保护中国耕地数量与质量的重要举措,也是保障粮食安全与生态环境的可行之策。耕地占补平衡制度的实施使新增建设用地与耕地保护二者紧密相连、相互制约,在达到动态平衡的同时,也追求互利共赢,但也有一系列问题在制度实施过程中应运而生。本研究从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市耕地占补平衡实施情况出发,探索乌鲁木齐市在耕地占补平衡制度实施过程中存在的问题与不足,并试图从占补平衡实施各阶段出发提出相应的改善措施和建议,以期为耕地占补平衡制度进一步的实施与完善提供借鉴与参考。

1 乌鲁木齐市耕地占补平衡概况

1.1 新增建设用地占用耕地概况

从表1可以看出,2011—2018年新批准建设用地项目269个,总面积达18 172.34 hm2,平均每年新增建设用地2 271.54 hm2;占用耕地面积为5 253.85 hm2,占比为28.91%,平均每年占用耕地656.73 hm2。由此可见,2011—2018 年,因新增建设用地需求居高不下,不断蚕食耕地,导致耕地面积大幅减少。

表1 乌鲁木齐市2011—2019 年新增建设用地占用耕地情况

1.2 补充耕地概况

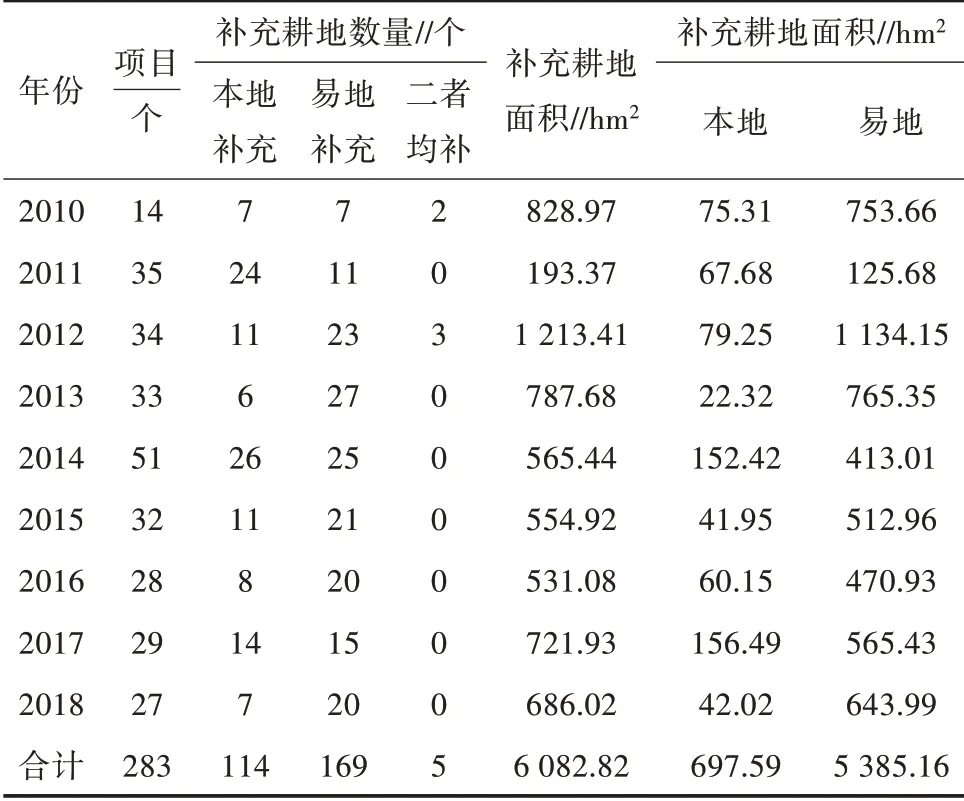

如表2 所示,2010—2018 年乌鲁木齐市共计补充耕地项目283个,补充耕地面积共计6 082.82 hm2,其中,本地补充114 个,面积达697.59 hm2,占总面积的11.47%,平均每年补充77.51 hm2;易地补充169个,面积达5 385.16 hm2,占总面积的88.53%,平均每年补充598.35 hm2,易地补充耕地面积是本地补充耕地面积的7.72 倍。由此可见,乌鲁木齐市补充耕地方式以易地补充为主,本地补充为辅。通过易地补充地与本地补充相结合的方式,使乌鲁木齐市耕地达到动态平衡。

截至2018 年底,乌鲁木齐市补充耕地共计283个项目(表2、表3),易地补充耕地169 个,主要分布在阿克苏地区、阿勒泰地区以及喀什地区。其中,阿克苏地区涉及91 个易地占补平衡项目,面积达2 198.38 hm2,占易地补充耕地总数的42.80%;阿勒泰地区涉及34 个易地占补平衡项目,面积达948.51 hm2,占易地补充耕地总数的18.46%;喀什地区涉及22个易地占补平衡项目,面积达1 069.72 hm2,占易地补充耕地总数的20.82%。其余在昌吉回族自治州也占据一部分比重。

表2 乌鲁木齐市2010—2018 年补充耕地情况

由表3 可见,新疆维吾尔自治区范围内,乌鲁木齐市补充耕地主要集中在南疆阿克苏地区的沙雅县和喀拉塔勒镇、喀什地区的英吉沙县以及北疆阿勒泰地区福海县。东疆吐鲁番地区和乌鲁木齐市附近的阜康市与呼图壁县,这些地区耕地后备资源丰富,因此,乌鲁木齐市选择在这些地区购买耕地指标,既保证了该市的发展建设,也为发展较落后的地区带来资金和新的发展机遇。全市范围内,补充耕地主要集中在头屯河区和乌鲁木齐县附近。这2 个区县拥有较为充足的耕地后备资源,可为占用少量的耕地提供补充。

表3 乌鲁木齐市建设占用耕地易地补充耕地情况

1.3 占补平衡实施情况

1.3.1 补充耕地购买情况 乌鲁木齐市耕地占补平衡主要由乌鲁木齐市国土资源局负责,相关委办局配合实施,根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4 号)、《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻<中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见>的实施意见》(新党发〔2017〕33 号)和《关于进一步建立和完善耕地指标储备库工作的通知》(新国土资办函〔2017〕285 号)等文件要求,确保乌鲁木齐市的耕地资源得到充分保护,实现全市的占用耕地和补充耕地达到平衡。乌鲁木齐市人民政府在2009—2015 年按照《新疆维吾尔自治区易地补充耕地管理暂行办法》规定,分别与昌吉回族自治州昌吉市、喀什地区英吉沙县、阿克苏地区阿克苏市人民政府、新和县人民政府和阿勒泰地区福海县人民政府签订补充耕地指标转让合同及易地补充耕地协议,以4.5 万元/hm2的价格,购买了6 000 hm2耕地储备指标。

1.3.2 占补平衡工作流程 乌鲁木齐市耕地占补平衡实施分为立项申报阶段、项目实施阶段和竣工验收阶段3 个阶段。在立项申报阶段,先由区县国土分局进行农用地后备资源调查,经确认后,进行项目准备,经层层审查后,上报国土资源厅备案,确认后方可进入项目实施阶段;在项目实施阶段,由后备资源所在地的国土资源主管部门做完编制实施方案、项目预算等前期准备后,进行公开招标,在中标单位施工期间,各主管单位开展督查指导,拨付项目资金;在竣工验收阶段,逐级审查验收后,结算资金,纳入储备库。具体流程如图1 所示。

图1 耕地占补平衡实施工作流程

2 耕地占补平衡制度实施影响因素提取与权重计算

2.1 扎根理论前期准备

2.1.1 扎根理论研究流程 扎根理论研究法是由哥伦比亚大学Anselm Strauss 和Barney Glaser 于1967年共同发展出的一种运用系统化程序,针对某一现象的发展进行归纳式引导,是一种质性研究方法[2]。扎根理论较依赖原始资料,通过实际观察,对原始资料进行深入的理解与分析,进行归纳概括,提取所需要的理论,从中找出反映现象的核心概念,分析各个概念彼此之间的联系,并逐步形成理论框架[3]。其流程如图2 所示。

图2 扎根理论研究流程

2.1.2 样本选择与数据收集 本研究通过访谈与资料分析寻找乌鲁木齐市耕地占补平衡制度实施过程中的影响因素。首先,运用理论采样法选择具体的访谈对象,以保证数据的可靠性和全面性。选择了27 位在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市从事过耕地占补平衡项目的人员作为深度访谈对象,其中,来自新疆维吾尔自治区国土资源主管部门工作人员5位、市级7 位、农业农村主管部门工作人员5 位、技术服务单位工作人员5 位以及高校科研人员5 位。访谈提纲主要围绕以下6 个问题展开:①您认为当地制度实施的环境如何;②您认为目前耕地占补平衡制度实施是否有阻力;③您认为制度实施的阻力源于哪些方面;④您在从事相关工作(研究)时遇到了哪些影响;⑤您接触的占补平衡项目在实施过程中的相同点与不同点分别是什么;⑥您认为耕地占补平衡制度实施应达到怎样的效果。

为了确保数据的全面可靠,除实地访谈获取资料外,还通过网络对其他地州的相关工作人员进行访谈,并对访谈提纲整理分类,共形成52 份访谈记录,进行编码分析与模型构建。

2.2 提取影响因素

2.2.1 一级编码 一级编码是对收集的原始资料进行初步分析与编码。在一级编码阶段,为减少人为偏见而导致的误差,对原始资料中的词汇与内容不作主观判断,对文字资料进行审核后,删除无关的内容,直接进行分析,逐字逐句贴标签,然后对抽样的52 份访谈记录进行编码。

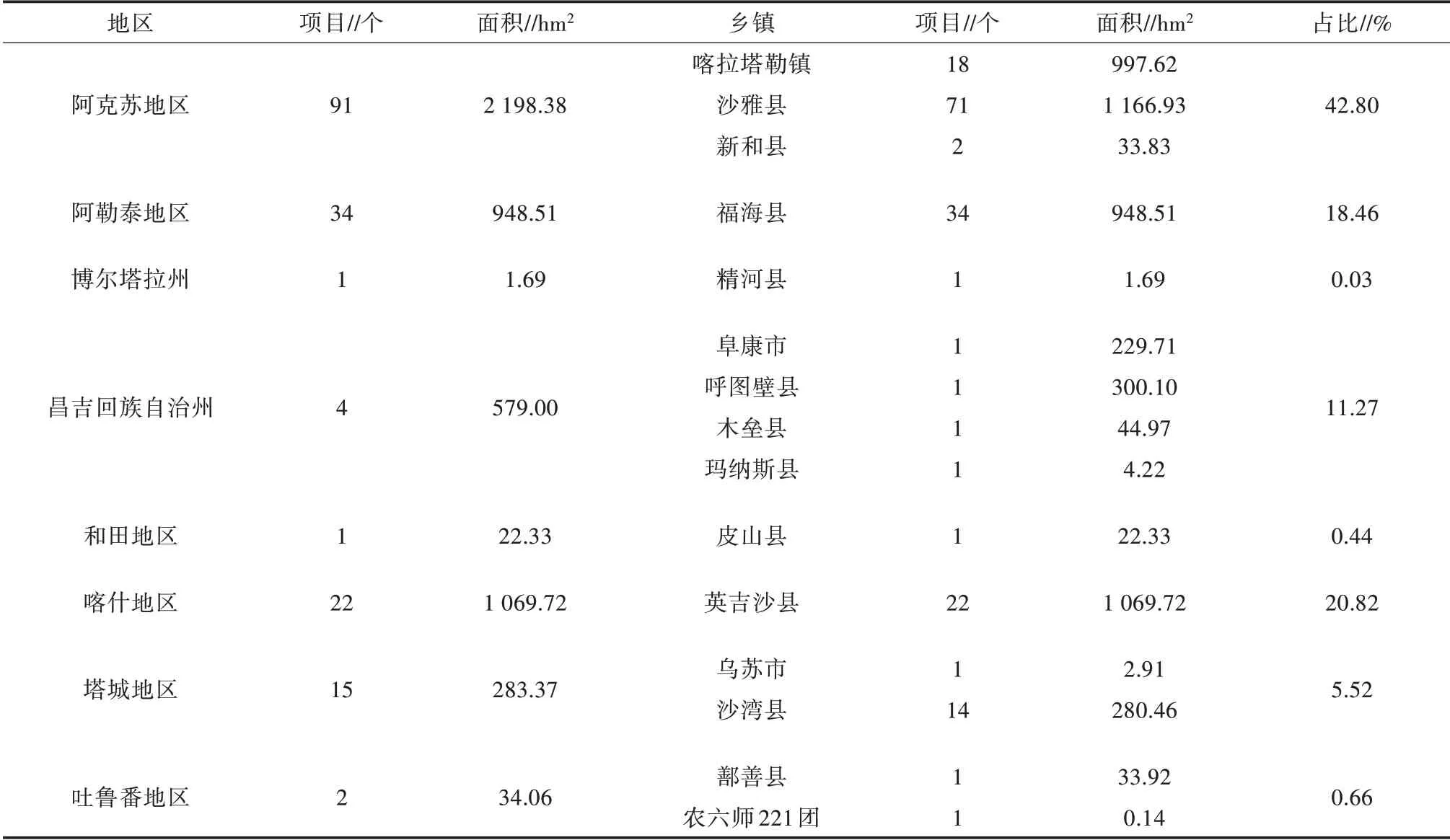

对访谈资料的一级编码,以出现频次小于3 次为节点的筛选条件,并剔除存在矛盾的节点,最终从资料中抽出18 个自由节点,分别为新增耕地核定、未利用地管理、耕地储备来源、占优补劣现象、生态保护、粮食产能、粮食安全、耕地开垦费标准、新增耕地定价、占用耕地成本、指标交易平台、资金来源、动态监测平台、第三方独立机构、占补平衡责任主体、多部门协同合作、奖惩机制和社会共治。

2.2.2 二级编码 二级编码是在一级编码完成后对初始范畴进行的二次抽象编码,用于挖掘各自由节点之间潜在的逻辑关系,并以此为依据建立联系。通过分析18 个自由节点之间的关联性和逻辑顺序,归纳出影响耕地占补平衡实施因素的4 个主范畴,分别为审查核定、执行力度、市场环境和监管程度。编码与具体内涵如表4 所示。

表4 编码与具体内涵

2.2.3 三级编码 三级编码是对二级编码成果的凝练,并利用模型将从主范畴中提炼出可涵盖其他范畴的核心范畴与其他范畴系统联系起来,分析其之间的关系,研究耕地占补平衡制度实施的影响因素,根据挖掘出的审查核定、执行力度、市场环境和监管程度这4 个核心范畴,构建耕地占补平衡制度实施影响因素模型(图3)。

图3 耕地占补平衡制度实施影响因素模型

3 耕地占补平衡制度实施影响因素路径分析

基于本研究所提取的审查核定、执行力度、市场环境和监管程度4 个潜变量以及18 个观测变量,对乌鲁木齐市耕地占补平衡制度实施影响因素路径提出研究假设,探究耕地占补平衡制度实施影响因素的作用机理与各因素间的影响路径。

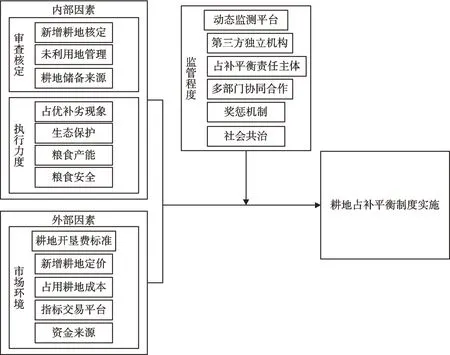

3.1 研究假设及理论模型

结构模型所探究的是各影响因素之间的作用路径,基于上述研究提出如下假设:审查核定对执行力度产生显著影响(H1);审查核定对市场环境产生显著影响(H2);审查核定对监管程度产生显著影响(H3);执行力度对市场环境产生显著影响(H4);执行力度对监管程度产生显著影响(H5);市场环境对审查核定产生显著影响(H6);市场环境对执行力度产生显著影响(H7);市场环境对监管程度产生显著影响(H8);监管程度对审查核定产生显著影响(H9);监管程度对执行力度产生显著影响(H10);监管程度对市场环境产生显著影响(H11)。根据上述理论分析,构建耕地占补平衡制度实施影响因素理论模型(图4)。

图4 耕地占补平衡制度实施影响因素理论模型

3.2 模型假设检验

通过观察统计效果的显著性,对上述11 个假设进行验证,数据分析结果如表5 所示。根据评价标准,路径的各项指标均符合上述标准,则说明该路径显著,假设成立。表5 的模型估计结果中显示,11 个假设均成立。

表5 SEM 模型估计结果

3.3 信度与效度检验

3.3.1 信度检验 信度用于判断量表在测量相关变量时是否具有可靠性、稳定性以及一致性,对问卷中存在的不足提供改进依据。本研究运用扎根理论提取相关的变量,为保证其质量与较好的一致性,进行信度检验是必要的[4]。

内部一致性信度检测量表采用Cronbach’s α系数进行检验,Cronbach’s α系数≥0.900 表明信度良好,在0.800~0.900 表明信度可以接受。由表6 可知,Cronbach’s α总量表系数为0.958,说明整体信度良 好,Cronbach’s α分 量 表 系 数基 本 处 于0.800~1.000,表明本问卷具有较高的信度。

表6 各维度的信度检验

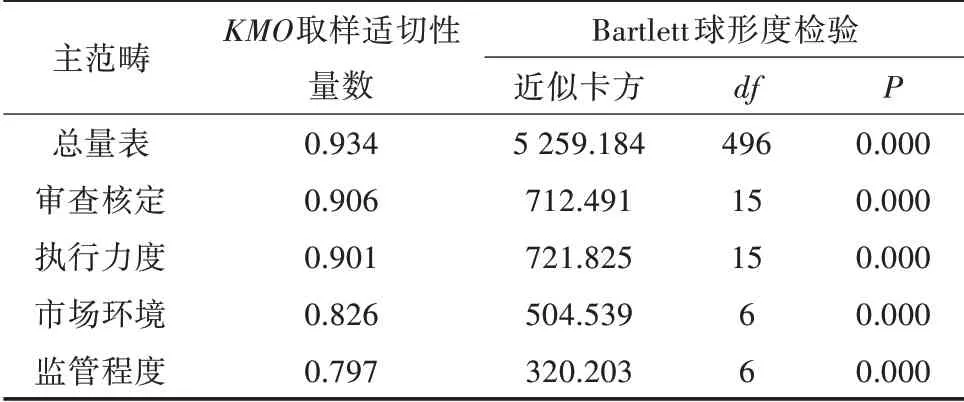

3.3.2 效度检验 效度是指测量工具或方法能够准确测出所需测量事物程度的效性[5]。使用的量表能够为测量对象提供标准,说明其是否有效度。一般情况下,效度评定KMO越接近于1.000,越适合进行因子分析,当KMO低于0.450 时则不适合进行因子分析。由表7 可知,KMO基本都大于0.750 且P<0.01,说明本问卷具有较好的效度,适合进行因子分析。

表7 KMO 和Bartlett球形度检验

本研究主要是对耕地占补平衡制度实施影响因素进行实证分析,采用量表的方式对数据进行收集。初步的数据分析表明量表的信度和效度均符合学术界认可的标准,问卷可信度较高。

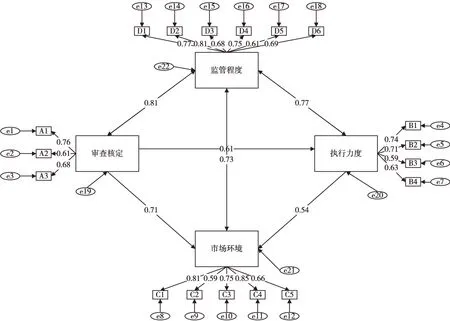

3.4 结构方程模型构建

耕地占补平衡制度实施影响因素间的标准化模型如图5 所示。观测变量与潜变量之间的路径系数均处于0.59~0.85,表明观测变量对潜变量的影响程度较高,需要将观测变量纳入考虑范围,然后对该模型进行检验、修正,并对其结果进行分析评价。

图5 标准化模型

本研究通过对X2/df、RMR、GFI等指标参数进行观测来检验模型的拟合度,指标分类与适配参数标准见表8。

表8 SEM 适配度评价指标标准

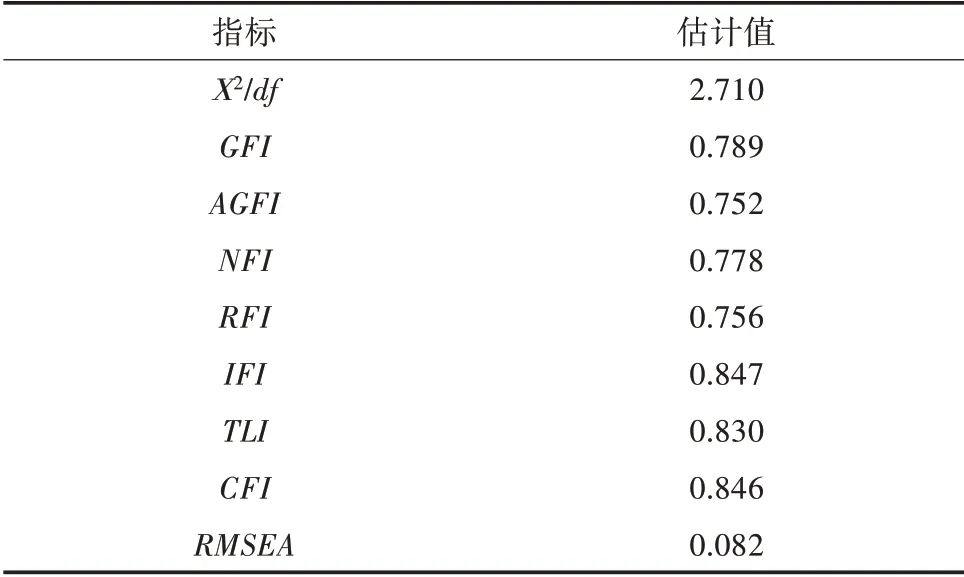

AMOS 输出SEM 模型拟合指标结果如表9 所示。由表9 可知,GFI、AGFI、NFI、RFI、IFI、TLI、CFI指标均小于0.900,RMSEA大于0.080,说明模型的拟合效果较差,需要对模型进行修正。

表9 SEM 模型拟合指标

3.5 模型修正

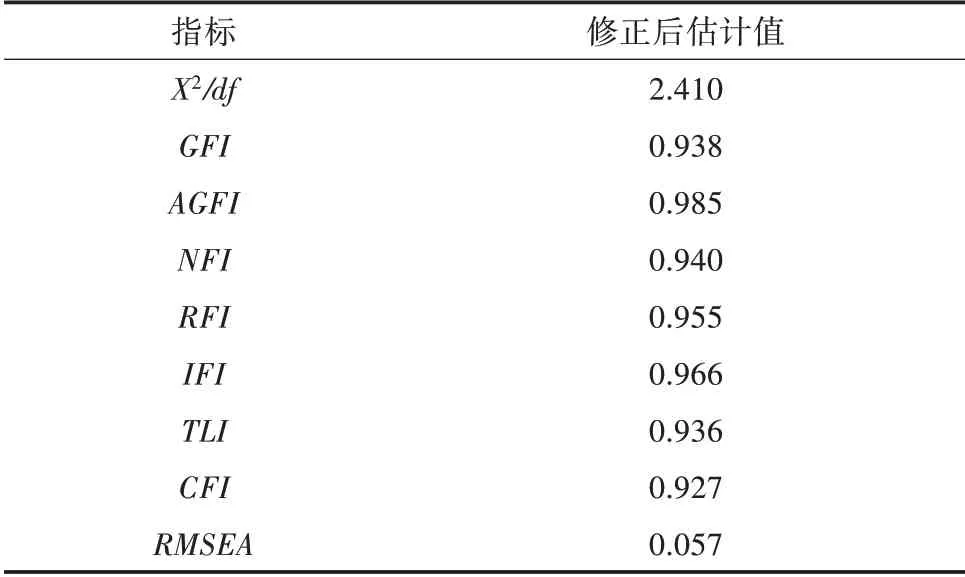

从上述模型估计结果中显示,模型的各项基本拟合指标均没有达到适配标准,因此对模型进行修正,使得各拟合指标均达到较好的水平,修正后的标准化模型如图6 所示。

图6 修正后的标准化模型

如表10 所示,修正后的GFI、AGFI、NFI、RFI、IFI、TLI、CFI指标均大于0.900,符合模型拟合的标准,RMSEA小于0.080,表明经修正后,模型整体拟合效果较好,符合标准。

表10 修正后的SEM 模型拟合指标

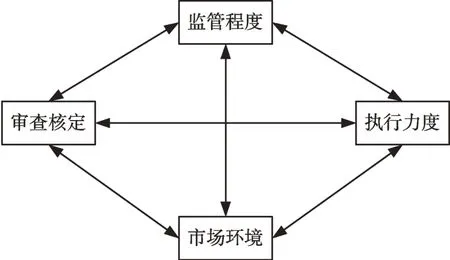

由图6 可知,审查核定对执行力度、市场环境和监管程度的影响程度分别为0.61、0.75、0.58;执行力度对市场环境和监管程度的影响程度为0.54、0.62;市场环境对监管程度的影响程度为0.65;监管程度对审查核定、执行力度和市场环境的影响程度分别为0.85、0.68、0.77。

将各因素彼此间的影响与耕地占补平衡制度实施相关联,得出各因素对耕地占补平衡制度实施的影响路径共13 条,具体如下:审查核定→执行力度→占补平衡实施(0.61);审查核定→市场环境→占补平衡实施(0.75);审查核定→监管程度→占补平衡实施(0.58);执行力度→市场环境→占补平衡实施(0.54);执行力度→监管程度→占补平衡实施(0.62);市场环境→监管程度→占补平衡实施(0.65);监管程度→审查核定→占补平衡实施(0.85);监管程度→执行力度→占补平衡实施(0.68);监管程度→市场环境→占补平衡实施(0.77);审查核定→执行力度→监管程度→占补平衡实施(0.61);审查核定→市场环境→监管程度→占补平衡实施(0.68);监管程度→审查核定→执行力度→占补平衡实施(0.73);监管程度→审查核定→市场环境→占补平衡实施(0.81)。其中,审查核定→市场环境→占补平衡实施、监管程度→审查核定→占补平衡实施、监管程度→市场环境→占补平衡实施、监管程度→审查核定→市场环境→占补平衡实施这4 条路径对耕地占补平衡制度实施的影响更为显著。

4 结论与建议

本研究对扎根理论及层次分析法提取的影响因素进行整合分析,并提出假设,利用结构方程模型分析各影响因素间的作用路径。结果表明,对耕地占补平衡制度实施影响较显著的路径为审查核定→市场环境→占补平衡实施(0.75)、监管程度→审查核定→占补平衡实施(0.85)、监管程度→市场环境→占补平衡实施(0.77)、监管程度→审查核定→市场环境→占补平衡实施(0.81)。

由此可见,监管程度对占补平衡制度的实施起着举足轻重的作用,在实施监管的环节中,通过引入第三方独立监管机构、完善动态监测平台、多部门协同合作及社会共治等手段,为耕地占补平衡制度实施中审查、执行等环节提供有效的监管手段,同时,为引入市场化机制提供助力,提升耕地占补平衡制度的实施成效。审查核定环节是耕地占补平衡制度实施的立足之本,只有重视审查核定环节如新增耕地核定、耕地后备资源储备等工作,才能为耕地占补平衡制度实施打下牢固基础,保障占补数量、质量、生态的三位一体平衡,为占补平衡工作后续开展提供支持。除此之外,市场环境对改善当前耕地占补平衡制度实施有着不可忽视的作用,通过建立指标交易平台、拓宽资金来源、完善耕地开垦费标准等措施,既能为新增耕地资源带来实质性的资金与技术投入,也能使耕地指标的交易更加合理透明,使得占补双方的利益最大化,能有效地推动耕地占补平衡制度的实施。

针对以上结论,本研究提出以下建议:①拓宽补充耕地渠道,秉持谁补充、谁受益的原则,让企业、个人参与到补充耕地的工作中来;②改进补充耕地资金管理,提高资金的使用效率;③建立耕地指标交易市场,通过招标、拍卖、挂牌等方式公平公正地进行指标交易;④引入第三方监管机构,提高耕地占补平衡管理效能;⑤强化补充耕地后期管护,提升耕地质量,确保耕地持续耕种;⑥实行耕地保护奖惩机制,增强农户保护耕地的意识,保障耕地持续耕种,避免弃耕撂荒,促进公众参与,确保耕地占补平衡制度更好的实施。