浑身是毒的不速之客

2022-08-10赵天

●赵天 编

2020年以来,全世界被新型冠状病毒折磨得没一刻消停。殊不知,一波未平一波又起。2022年5月,一种叫做“猴痘”的传染病突然跳出来,似乎也像新冠一样,时刻威胁着人们的生命安全。其实,“猴痘”并非像新冠那样“前所未有,凭空降世”。在科学家眼里,它是“老熟人”了,只是过去一直局限于小范围传染而不怎么出名,今年才因传入欧洲而为世界所知。

顾名思义,这种传染病最早来源于猴子,它也不是第一种由动物传染给人类的疾病。大自然的威力不仅体现于气候、地质,那些潜伏在我们身边的花草树木中的低调不速之客,很可能就携带着某种致命传染病,正在伺机入侵人类世界。

猴痘

1958年,丹麦一家研究所饲养的来自非洲中西部雨林中的实验用猴群爆发了一种痘样疾病,“猴痘病毒(Monkeypox virus)”由此被发现。1970年,科学家在刚果的一名9岁男孩身上首次发现人类感染猴痘导致的传染病,此后大多数猴痘病例发生在刚果、中非和西非,并且逐渐增多。自1980年世界卫生组织宣布人类彻底消灭天花以后,天花已不复存在,但猴痘仍然在非洲部分地区散发。

2022年5月7日,猴痘疫情首次出现在非洲以外的地区,最先在英国发现,并很快遍及英国,传至葡萄牙、西班牙、澳大利亚、德国、法国等多个西方国家。当地时间2022年5月20日,世界卫生组织确认就猴痘召开紧急会议;5月21日,世界卫生组织发布猴痘疫情暴发预警。

什么是猴痘?

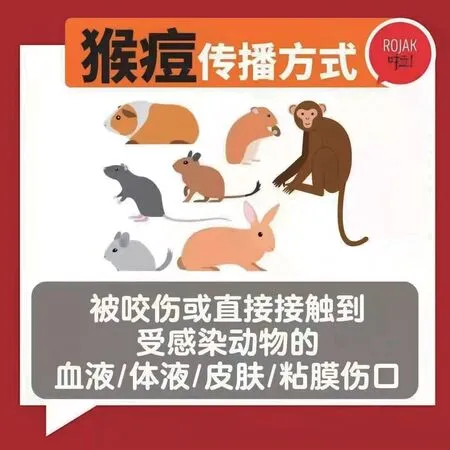

猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主主要是非人类灵长类动物,以及一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠等。

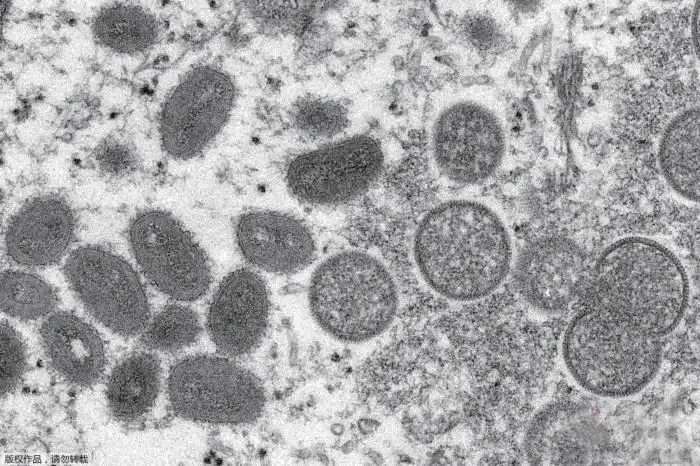

猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变。猴痘可抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。在56℃高温下加热30分钟,也易使其灭活。

猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%;中非分支历史上引起的疾病更严重,病死率约为10.6%,并被认为更具传染性。由于1980年消灭天花后,人类基本停止接种天花疫苗,所以猴痘如今可能对公共卫生造成重大威胁。

人类感染猴痘,主要通过被已感染的动物咬伤,或直接接触被感染动物的血液、体液、病损处而受染,通常由动物传给人,偶也会发生人与人之间的猴痘传播,一般认为是在直接的、长时间面对面的接触中,通过含病毒的大量呼吸飞沫进行传播。另外,猴痘还可以通过直接接触感染者的体液或病毒污染的物品(如衣服和被褥)传播。不过,猴痘的传染性远远小于天花。

感染猴痘病毒,有什么症状?

猴痘导致的症状与天花患者的症状非常相似,但没有天花严重。猴痘的潜伏期通常为6~13天,也可能为5~21天。

猴痘的潜伏期(从被感染到出现症状的间隔时间)通常为6至16天,感染主要分为两个时期:

侵袭期(持续0~5天):主要症状为发热、剧烈头痛、淋巴结肿大、背痛、肌肉酸痛和虚弱(倍感无力、精神不振);

皮肤发疹期:通常在发烧后1~3天内开始出现皮疹,集中于面部和四肢。影响面部(95%)、手掌和脚底(75%)、口腔粘膜(70%)、生殖器(30%)和结膜(20%)。皮疹从斑块依次演变为丘疹、水疱、脓疱、结痂后脱落。发生病变的位置从几个到几千个不等,严重时病变位置会合并导致大块皮肤脱落。出现皮疹时,患者具有传染性。

猴痘是一种自限性疾病,意味着无需治疗,通常症状持续14至21天后,患者会自己痊愈。然而,根据病毒的暴露程度、患者的健康状况和并发症的严重程度,重症患者也可能死亡。目前主要流行的两种猴痘病毒中,西非分支病死率约为3.6%;中非分支历史上引起的疾病更严重,病死率约为10.6%。这次在欧洲发现的猴痘患者的病毒为西非病毒株。症状持续2~4周,重症病例在儿童中更常见。基于毒株的差异,在普通人群中病死率低于11%。

猴痘的治疗和预防

(1)治疗手段

美国国家疾控中心的官网指出,常见的家用消毒剂可以杀死猴痘病毒。除此之外,目前尚无特效疗法。处理原则是隔离患者,防治皮肤病损及继发感染。预后良好的话,一般患者2~4周后痊愈。

(2)防范于未然

预防猴痘通过动物贸易加以扩散:限制或者禁止非洲小型哺乳动物和猴类的运输,可以有效地减缓猴痘病毒在非洲之外地区的扩散。不可为圈养动物接种天花疫苗,受到感染的动物应当与其他动物隔离开来,并且立即实施检疫。对那些可能与受感染的动物有过接触的动物,应当进行30天的检疫并观察猴痘症状。

降低人传人风险:发生猴痘疫情时,必须立即将患者及其密切接触者隔离。在没有特效治疗和疫苗的情况下,遏制传播的唯一方式就是提高人们对这种病毒危险性的认识,及时开展疫情防范宣传教育。

天花疫苗:据世界卫生组织报道,观察性研究表明,接种天花疫苗在预防猴痘方面的有效性约为85%,之前接种过天花疫苗可能会降低猴痘病毒感染导致的病情严重程度。美国国家疾控中心建议在接触病毒4天内接种以预防发病,在接触后4~14天内接种有可能减轻疾病症状。

个人应做到:避免接触可能携带猴痘病毒的动物;接触已感染猴痘的人或动物后,应以肥皂水洗手或含酒精的洗手液认真洗手;照顾患者时,建议穿上防护装备;严禁食用、处理野生动物或野味;不要到发生猴痘疫情的地区旅行。

疟疾

大多数动物虽然没有智慧的头脑和发达的科技,但它们总能通过一些让人防不胜防的、既原始又恐怖的手段,致人类于死地。比如和人类打了几千年仗,却至今胜负未分的小小蚊子。

众所周知,蚊子会传播一种叫做疟疾的可怕疾病,在中国俗称“打摆子”。与猴痘不同,疟疾不是由病毒引发的,而是由寄生虫导致的。

什么是疟疾?

作为世界上最主要的致死传染病之一,疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。负责传播它的寄生虫叫疟原虫,从单细胞动物中发展而来。经过漫长的进化,这种寄生虫感染了爬行动物、鸟类、哺乳动物,之后感染灵长类动物,后来又通过灵长类动物传染给人类。疟疾有四种类型:间日疟原虫、三日疟原虫、卵形疟原虫和恶性疟原虫。

疟疾的传播媒介是按蚊,当按蚊叮刺吸入疟疾患者或带虫者的血,再叮刺吸入正常人的血时,就将疟原虫传给后者;此外,若患疟疾或带疟原虫的孕妇胎盘受损或在分娩过程中自身血液污染了胎儿伤口,则也会传染给胎儿,造成先天性疟疾。疟疾也可经输血传播。

2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,疟疾(高度流行地区恶性疟原虫感染引起的)在2A类致癌物清单中。2021年6月30日,世卫组织宣布中国获得无疟疾认证。

疟疾流行的地区和传染源

迄今疟疾在全球范围内的流行仍很严重,世界人口约有40%生活在疟疾流行区域。非洲大陆是全球最严重的疟疾疫区,约有5亿人口生活在疟疾流行区,每年全球约有1亿人有疟疾临床症状,其中90%的患者在非洲大陆,每年死于疟疾的人数超过200万;亚洲东南部,中部也是疟疾流行猖獗的地区;中南美洲至今仍有疟疾流行 。

疟疾确诊患者或无症状带虫者,其血液都会成为传染源。血液中原虫密度越高,配子体的密度也会越高,传播的机率也越大。

感染疟疾,有什么症状?

(1)潜伏期

从人体感染疟原虫到发病(口腔温度超过37.8℃),称潜伏期。被不同疟原虫感染后潜伏期也不一样,一般间日疟、卵形疟为14天,恶性疟为12天,三日疟为30天。此外原虫量的多寡、人体免疫力的差异、感染方式的不同,均可造成潜伏期长短的不一。温带地区有所谓长潜伏期虫株,潜伏期可长达8~14个月;输血感染潜伏期7~10天;胎传疟疾的潜伏期就更短了;而有一定免疫力的人或服用过预防药的人,潜伏期可延长。

(2)发冷期

感染疟疾后,潜伏期一过,首先是畏寒,四肢末端发凉,背部、全身发冷;皮肤起鸡皮疙瘩,口唇、指甲发绀,面色苍白,全身肌肉关节酸痛。紧接着是全身发抖,牙齿打颤,有的人哪怕盖几床被子依然觉得冷。这些症状将持续约10分钟至1小时左右,寒战就会自然停止,随即体温上升。

(3)发热期

畏寒症状消失以后,患者面色转红,体温迅速上升,通常之前越冷,则体温就愈高,可达40℃以上。高热状态下,患者痛苦难忍,或辗转不安,呻吟不止;或抽搐、不省人事;或剧烈头痛、头晕呕吐。患者面赤、气促,结膜充血,皮肤灼热而干燥,动脉加快,尿短而色深。同时伴随心悸,口渴,想喝冷饮。发热症状将持续2~6小时,个别达10余小时,发作数次后唇鼻常见疱疹。

(4)出汗期

高热后期,患者脸部和手心会逐渐出现少量汗水,但很快汗水将遍及全身,直至大汗淋漓,衣服湿透,2~3小时后体温降低,通常降至35.5℃。此时患者会觉得浑身舒适, 但十分困倦,得以安然入睡。一觉醒来,精神倍佳,食欲恢复,可照常工作。但这并不意味着疾病已痊愈,而是进入了间歇期,等间歇期一过,疾病将再次发作。

疟疾的预防与治疗

与应对其他传染病一样,应对疟疾最好的办法,同样是防范于未然。预防疟疾的手段主要是切断传播途径,保护易感人群。包括个体预防和群体预防。

室内药物喷洒和用长效杀虫剂浸泡蚊帐,是最常用的两种疟疾病媒控制措施,能保护人类不受携带疟疾病原的蚊虫叮咬。

此外,日常生活中还需注意:

(1)尽量避免在蚊虫出没的高峰期,尤其是黄昏、夜晚到野外活动。如果必须在野外从事活动,一定要穿长袖衣服和裤子,皮肤暴露的地方要涂抹防蚊药物,避免被叮咬。睡前可以在蚊帐上喷洒驱蚊或杀蚊药、在床边点蚊香。最好安装纱窗或纱帘,防止蚊虫进入屋内。

(2)服用抗疟疾药物,或消除蚊子滋生的环境、杀灭蚊子的成虫,达到预防疟疾的目的。抗疟疾药物主要有青蒿素、青蒿琥酯以及伯氨喹等,具体服用方法需遵从医嘱,不得擅自服用。

疟疾的基础治疗如下:

(1)在疟疾发作期间及退热后24小时内,患者应卧床休息。

(2)患者要注意补充水分;食欲不佳者应食用流质或半流质饮食,恢复期食用高蛋白饮食;若患者呕吐腹泻无法进食,则需立即送医院救助。

(3)寒战时注意保暖;若患者出汗量巨大,应及时用干毛巾或温湿毛巾为其擦干汗液,并随时为其更换被汗液浸湿的衣被,以免受凉;发热时可对患者采用物理降温,在患者额头、手腕、小腿上各放一湿冷毛巾,身体其他部位应以衣物盖住;若患者体温过高,应及时送医院发热门诊救助。

蜱虫

前文两大祸害,一个是源自猴子体内的病毒,一个是蚊子携带的寄生虫,它们都需要搭“顺风车”作案。但接下来这个就厉害了,它能自己直接爬到人身上大开杀戒!

谈到自然界中的毒物,你最印象深刻的是什么物种呢?很多人第一时间都会想起传说中的五毒,即蝎子、蜈蚣、蜘蛛、毒蛇、蟾蜍。但在现代化的城市环境中,真正带有强毒性的五毒早已踪迹难匿,或许只有在动物园中才能见到。相比之下,一种不知名毒虫——蜱虫,反而更加致命!

什么是蜱虫?

蜱虫是一类吸血寄生虫,也是仅次于蚊子的第二大传染病媒介生物。有的地方也管它叫“狗瘪子”,其大小由吸血情况而定,从芝麻大小到花生米粒大小不等。

本文以31个省份为研究对象,对1978~2017年我国要素禀赋重心和经济重心耦合趋势进行研究,从而更好地刻画了我国要素禀赋分布格局的动态演进过程。结果显示,改革开放以来我国劳动力重心较为稳定,资本重心表现出阶段性移动特征,劳均资本重心在不同时期空间上呈相对稳定的渐进式变化。

蜱虫不仅广泛分布在我国各地,而且“不挑食”,不管是人还是爬行动物、哺乳动物、鸟类,都是其用于寄生的宿主。蜱虫分卵、幼蜱、若蜱和成蜱四个变态发育阶段,每一个阶段都需要通过吸血来完成发育。

过去人们总认为蜱虫主要藏身在山林之中,但近年来随着城市绿化面积的增加,开始有越来越多的蜱虫藏身于郊区有水源的草地中,甚至植被茂密的中心城区,给市民带来极大威胁。

蜱虫与蚊子不同,蜱虫虽小,却可以钻入人体内吸血,严重时甚至可以取人性命!虫体为椭圆形,虫体分颚体和躯体两部份,未吸血时腹背扁平,背面稍隆起,成虫体长2毫米~10毫米;吸饱血后胀大如赤豆或蓖麻子状,大者可长达30毫米。

蜱虫虽然又聋又瞎,但却是不折不扣的毒虫。在过去的30年中,蜱媒疾病作为一类新兴的传染病,随着蜱虫传播已经覆盖了全世界。如今,全球每年蜱虫危害以及防治的费用约为几十亿美元,在中国每年约为7千万美元。

蜱虫长啥样,为什么很难被发现?

蜱虫在世界范围内广泛分布,迄今已发现3科899种。上世纪五十年代后,我国的科学家开始对蜱类展开研究,目前我国已知记录的蜱虫共计2科9属124种,分为硬蜱科、软蜱科。前者虫背面有盾板,称为硬蜱;后者虫背面没有盾板,统称为软蜱。硬蜱寿命在9个月左右;软蜱由于可以多次吸血发育,生命可长达5~10年。

蜱虫不能跳也不能飞,它们通常出现在靠近地面的灌木丛或树木繁茂的地方,一般找一个比较高的位置,如趴在草尖或者灌木尖,等待潜在的宿主靠近它们,一旦有机会,它们会爬到宿主身上,寻找一个附着点叮咬。蜱虫喜欢叮咬颈部、耳后、大腿根部等皮肤比较薄、不容易被发现的地方。蜱虫叮咬受害者后会不断释放麻醉剂,受害者无痛痒感,经常感受不到,可以说十分狡猾!

蜱虫的主要危害

需要注意的是,和前面两大传播特定疾病的毒物不同,每一只蜱虫身上所携带的疾病可能各不相同,也可能它就不带病。

若叮咬人的蜱虫没有携带病原体,一般只会引起皮肤炎症等轻微症状;若是被携带病原体的蜱虫叮咬,则会感染森林脑炎、莱姆病、新疆出血热、Q热、蜱传斑疹伤寒、野兔热、人粒细胞无形体病、巴尔通体感染等疾病;被携带新布尼亚病毒的蜱虫叮咬后,可使人患上发热伴血小板减少综合征,严重的可导致死亡。

可见,蜱虫就像能装载多种弹药类型的“弹道导弹”,被它叮咬后,仿佛开了“潘多拉盲盒”,你甚至都不知道自己将要面临的是什么!可怕不可怕?但也不用过度焦虑,毕竟蜱虫再厉害也不过是小虫子罢了,在人类的智慧面前,迟早有它吃瘪的时候!

如何发现蜱虫,发现后怎么处理?

(1)仔细检查,让蜱虫无处藏身:

检查衣服。一旦发现换下的脏衣物上有蜱虫附着,应小心用尖头镊子将蜱虫移走;若身边没有镊子,应用热水冲洗衣服,将蜱虫烫死。

检查外出携带的装备。蜱虫可以通过背包进入家中,之后找机会附着在人身上,因此回家后,应仔细检查背包及外出时携带的其它装备。

从户外回家后立即淋浴,有助于洗掉未附着的蜱虫。

带宠物外出回家后,要特别检查宠物身上(毛发下方皮肤上)是否被蜱虫叮咬附着,重点检查宠物耳部(包括耳内和耳后)。

检查自己身上是否被蜱虫附着。蜱虫附在人的皮肤上时,看上去会像小“黑痣”,一旦发现,千万不要用手抠或拍打!重点检查部位包括:头发里面和周围、耳朵内和周围、腋下、肚脐内侧、腰部周围、大腿之间、膝盖。

(2)发现蜱虫怎么办?

如果发现皮肤上有蜱虫附着,无需惊慌,正确的处理方式如下:

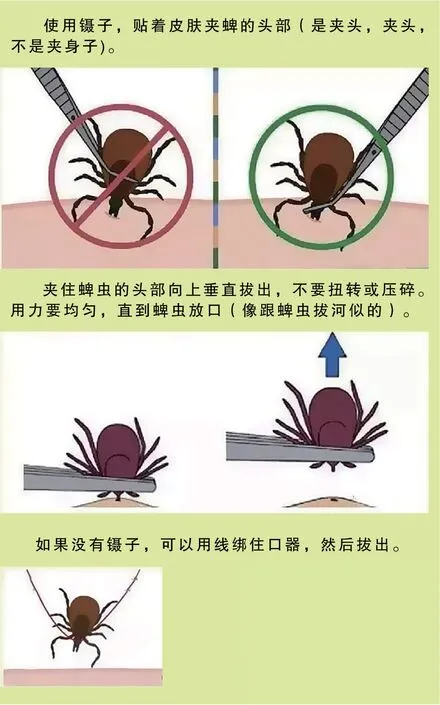

①用尖头镊子尽可能靠近皮肤表面夹住蜱虫。

②用稳定、均匀的力在垂直于皮肤的方向把蜱虫拉出,拉出过程不要扭动或猛拉,避免把蜱虫捏碎或扭断头部。

③取出蜱虫后,用外用酒精或肥皂水彻底清洁咬伤部位和双手。

④取出后切勿用手指压碎蜱虫,可将取出的活蜱虫放入酒精、密封袋/容器,或将其冲入马桶中。

一旦发现蜱虫钻入皮肤吸血,千万不要自行拔出!一定要第一时间前往医院处理。蜱虫在受到刺激后,会剧烈地往人体深处钻去,同时释放大量的唾液,唾液中有难以想象的巨量病毒,需要及时清创和注射抗病毒药物。所以,被蜱虫叮咬后,需留院观察一段时间。

注意:

就算蜱虫尚未开始叮咬皮肤,如无把握,也应尽快找到最近的正规医院,让医生处理。

如果在去除蜱虫后的几周内出现皮疹或发烧,请立即就医,一定要告诉医生你最近被蜱虫叮咬、叮咬的时间以及最有可能被蜱虫叮咬的地方。

如何做好个人防护?

老道理——未雨绸缪。与其被动的面对“蜱虫附体”,不如提早做好防护措施:

(1)应当尽量避免在蜱类主要栖息地,如草地、树林等环境中长时间坐卧。

(2)如不得不进入草地、树林等蜱虫出没的地区,应做到:

①穿长袖衣服;扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里;穿浅色衣服,便于查找有无蜱虫附着;针织衣物表面应当尽量光滑,这样不易被蜱虫粘附;不要穿凉鞋。

②在裸露的皮肤上涂抹驱避剂,如避蚊胺(DEET,只推荐2岁以上的人使用),效用可维持数小时;用杀虫剂(如氯菊酯、含避蚊胺的驱避剂等)浸泡或喷洒衣服和帐篷等露营装备。

③都市中除大型公园、植被茂盛地区外,一般社区内极少有蜱类生存,无需过分担心生活在都市里会被蜱虫“缠上”。

“三大毒物”就介绍到这里,大自然用来攻击人类的“生物武器”,真是形式多样,万万不可忽视!