研发投资能否抑制企业“脱实向虚”

——基于资源配置和市场竞争视角

2022-08-09刘睿智博士寇祥增副教授

刘睿智(博士),寇祥增,王 京(副教授)

一、引言

实体经济的高质量发展是国家实施新一轮科技革命、打造国际竞争优势的主要动力,十四五规划也明确提出了依靠创新推动实体经济高质量发展的目标,因此实体经济的发展壮大和持续的创新资源投入具有重要的现实意义。然而近年来,实体经济表现出创新水平提高不足、实体投资回报率不断下降的趋势[1]。与之相反,金融投资与非金融投资的利润率差异不断加大,大量资金开始流入虚拟经济,造成金融资产价格虚高:宏观层面表现为逐渐积累的系统性金融风险;而微观层面则引发了实体企业过度投资金融资产而产生的“脱实向虚”现象,实体企业为了持续的盈利能力加之企业间金融资产配置的同群效应,陷入了金融投资的恶性循环。已有研究表明,过度的金融化直接造成了实物投资的挤出[2],弱化了企业的市场竞争能力、降低了企业的主营业务收入[3,4],抑制了企业的长期业绩提升,进而导致实体企业的综合效率和主业效率的双重降低[5,6],占用企业管理资源[7],促使管理者为了保护自身利益而延迟披露信息[8],造成实体企业的信息环境恶化,产生更严重的代理问题,增加分析师的预测误差[9]并刺激利益相关者对企业的负面预期,推高企业的融资成本,最终导致企业的破产风险提高、长期发展停滞。面对上述问题,如何抑制企业的过度金融化趋势,引导企业“脱虚返实”、促进实业健康发展成为亟待解决的问题。

在意识到企业金融化“饮鸩止渴”的作用后,目前对金融化的研究已经从如何缓解金融化的负面作用向抑制企业过度金融化的影响要素方向转型。从宏观层面来看,紧缩的货币政策[10]、税收减免政策[11]、强化产业支持政策[12]和降低经济政策不确定性[13]能够显著抑制企业“脱实向虚”;从微观层面来看,基于高阶梯队理论,管理者的技术背景、金融背景以及高管团队的职能多样性等都对企业金融化程度产生了影响[14-16],为抑制实体企业的金融化提供了更开阔的思路。而从企业的长期成长性角度来看,更应该注重企业创新实力的提升,进而从根本上提升企业硬实力,弱化企业过度金融化的动机。作为企业长期积累形成的异质性资源,技术创新在企业成长中发挥着重要作用,在推动经济转型升级和实体经济高质量发展中的作用日益凸显。其产生的“创造性破坏”可以帮助企业形成资源定位壁垒,提高产品市场准入门槛,使企业获得垄断竞争优势,促进企业成长和价值增值。企业价值的提升能够反哺技术创新,形成相互促进的良性循环,推动企业长期竞争优势的构建。已有研究也表明,研发投资显著提高了企业市场绩效以及企业价值[17,18]。全国人大十二届五次会议中也着重强调通过创新驱动发展战略引导实体经济转型高质量发展。那么,企业的技术创新投资决策是否能够显著影响企业金融资产的配置决策,从而引导企业“脱虚返实”呢?

基于上述分析,本文选取2007 ~2020年A股非金融上市公司为样本,从资源配置和市场竞争的视角出发,研究了企业技术创新行为对金融化投资可能存在的抑制效用,并进一步探讨了外部异质性影响因素的作用。本文可能的贡献在于:(1)基于内生成长理论和创新驱动推动企业成长,研究研发投资对企业“脱实向虚”的影响,为治理企业“脱实向虚”提供了新的思路;(2)构造“研发投资→现金持有→脱实向虚”和“研发投资→市场势力→脱实向虚”两条作用路径,探讨了研发投资对企业“脱实向虚”的作用机制,同时分析了环境不确定性、发展战略和管理者权力在其中的调节作用,进一步证实了金融资产配置的投资替代动机,丰富了金融化相关的研究;(3)丰富了研发投资及其经济后果的研究,证实了研发投资对企业价值提升的积极意义,为进一步实施创新驱动发展战略提供理论支持。

二、理论分析与研究假设

从资源配置的角度来看,企业所拥有的资源存在着替代、互补、增益和压制等各种简单或复杂的关系。在企业资源有限和融资约束的现实情境下,各种投资活动之间普遍存在着一定程度的替代关系,企业研发投资的增加可能造成对金融资产配置的挤出。首先,由于企业研发活动是一个“要素投入→技术研发→成果产出”的长期且复杂的循环链条,需要持续性的资金、人力等资源作为保证,研发活动的开展必然造成对企业资源的大量占用和提前锁定,导致可用于金融资产投资的资源减少。其次,随着研发活动的开展,企业重新进行资源配置转而追逐金融收益的动机越来越弱。研发投资具有长周期性的特征,其计划的制定往往基于未来几年甚至数十年,研发投资的中断无疑会给企业带来高昂的调整成本[19]。最后,虽然研发成功带来的企业绩效提升可以为金融资产配置提供资金支持,但研发投资的长期性与成果转化的时滞性可能使企业错失金融投资的最佳机会,这使得互补关系难以实现。

从市场竞争的角度来看,企业所拥有的物理上的独特性、路径依赖性、因果含糊性等不可模仿特征的核心知识与能力能够起到“隔离”作用,限制其他企业的模仿行为,构建企业的核心竞争优势[20]。就技术创新而言,其产生的“创造性破坏”能够帮助企业形成资源定位壁垒,提高产品市场准入门槛,使企业获得垄断竞争优势,促进企业成长和价值增值。相关研究表明,企业研发投资不仅提高了企业当期盈利能力,还对未来期间企业绩效的提升起到积极影响,并且这种促进作用随着研发投资的积累日益明显[21,22]。具体来说,企业研发成果通常是某种新产品或者新技术,新产品的市场投放能够直接增加企业盈利,而新技术作为企业重要的无形资源在应用到生产经营的过程中能够显著提高产品的技术含量或者降低产品成本,实现差异化或成本领先战略,在竞争对手进行模仿性创新之前形成垄断性竞争优势,增加市场份额,获取超额利润[23,24]。同时,持续性的研发产出所带来的技术积累能够将竞争优势和超额收益维持下去。这种竞争优势的提升削弱了管理者因业绩压力或维持股价稳定而追逐金融收益的动机,从而抑制企业“脱实向虚”。

基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:在其他条件不变的情况下,研发投资抑制了企业“脱实向虚”。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文选取2007 ~2020 年A 股上市公司为样本,并进行了如下筛选:(1)剔除金融类上市公司以及ST 和∗ST 上市公司;(2)剔除数据缺失的样本值;(3)对样本数据进行1%水平上的Winsorize处理。经过上述处理得到了20335 个观察值。本文所使用的数据来源于CSMAR和WIND数据库。

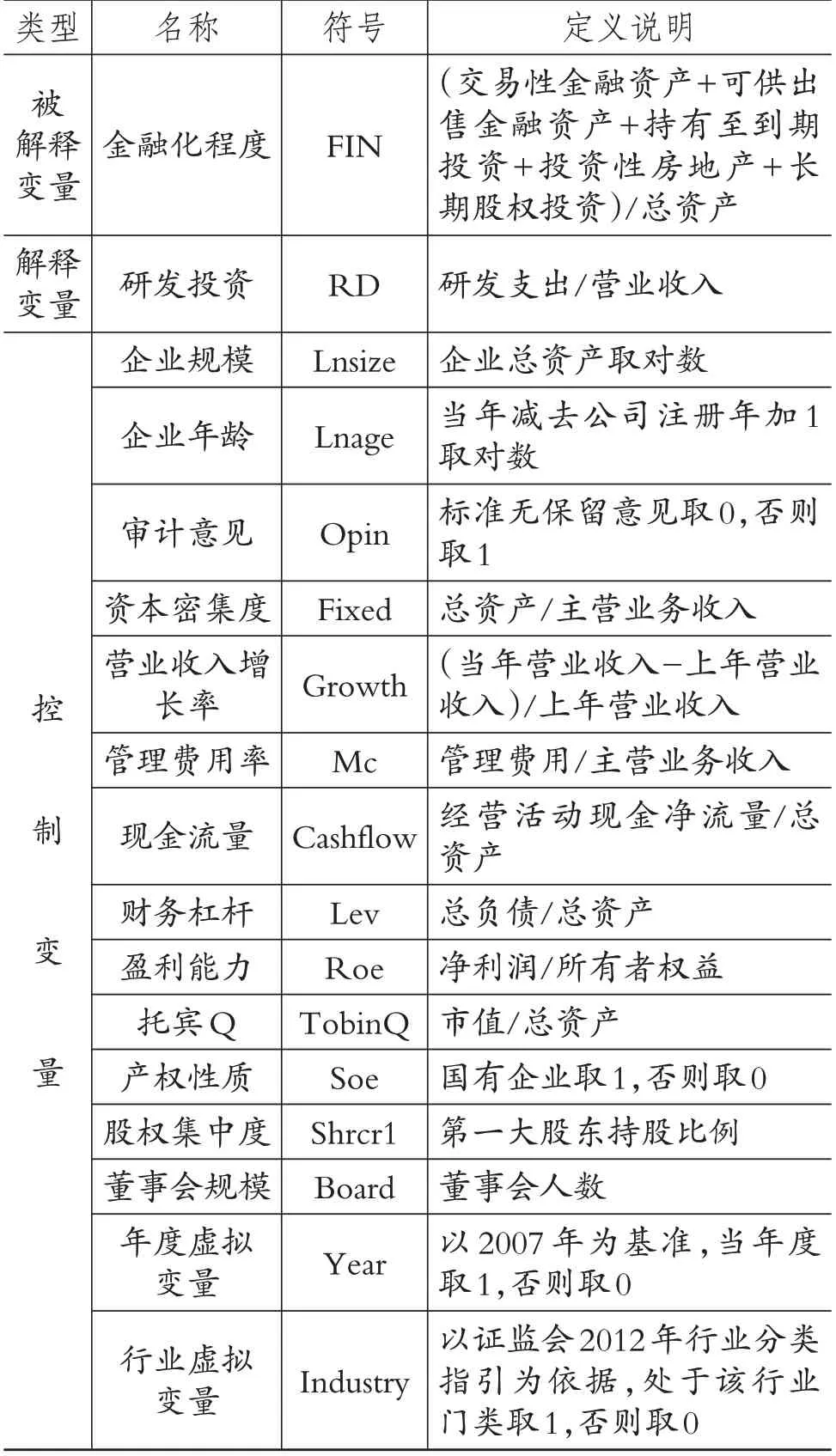

(二)变量定义

1. 被解释变量:金融化程度(FIN)。已有研究通常从以下两方面来度量金融化程度:部分学者基于资产构成的角度,运用金融资产占总资产的比重来衡量非金融企业的金融化程度[25,26];部分学者从利润积累的角度出发,将金融利润占比视为金融化程度的体现[27]。本文认为企业金融化是企业出于优化资源配置目的的主观性资本运作行为,金融资产占比能直观体现企业“脱实向虚”的偏好性,而金融投资获利水平作为企业“脱实向虚”的结果受内外部多种因素的影响,在衡量企业“脱实向虚”方面存在固有局限性。因此,本文借鉴许罡和朱卫东[25]以及徐珊和刘笃池[26]的方法,以交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、投资性房地产和长期股权投资的总和在总资产中所占比重来衡量金融化程度。

2. 解释变量:研发投资(RD)。根据以往研究对研发的代理变量的设定来看,往往选择研发资源的投入量作为衡量研发投资行为的依据,所使用的变量包括研发支出在营业收入中所占的比例或者在总资产中所占的比重,并且采用对数化处理。相比于研发支出总量指标,研发支出比例指标更能反映与公司自身特征相适应的创新投资水平,提高公司之间技术创新可比性[28]。因此,本文借鉴戴小勇和成力为[28]及王红建等[29]的方法,以公司当期研发支出与当期营业收入之比来衡量企业研发投资。

3. 中介变量。

(1)现金持有(Cashhold)。参考王长江和马潇涵[30]的做法,以现金及现金等价物期末余额与期末总资产之比来衡量企业现金持有水平。

(2)市场势力(MPower)。参考Peress[31]和杨松令等[32]的做法,以勒纳指数作为市场势力的代理变量,具体计算方法为:市场势力=(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入。

4. 调节变量。

(1)环境不确定性(EU)。外部环境不确定性用以衡量企业外部环境的各类因素的动态变化对企业产生的影响,其衡量方法主要分为两类:一类采用文本分析的方法,通过对某一个地区或者国家一定时期内主流媒体中所提及的涉及宏观环境不确定性说法的次数进行统计,从而展现不确定性的高低;另一类方法则考虑使用企业在竞争环境中的销售收入的变动偏差来进行衡量[33,34]。考虑到媒体报道的客观性可能存在偏差,故本文采用第二种衡量方法,使用经行业调整的企业过去五年非正常销售收入的标准差,以标准差的大小衡量环境不确定性的高低。

(2)发展战略(Dyh)。参考曾春华和杨兴全[35]以及杨兴全等[36]的做法,以依据企业各经营业务单元的主营业务收入占总主营业务收入的比重(pi)计算出的收入熵指数(dyh_entro)作为企业发展战略的衡量指标,收入熵指数越大,表明企业越倾向于采取多元化战略。其具体计算方法为:

dyh_entro=Σpiln(1/pi)

其中,pi为企业各经营业务单位的主营业务收入占企业总主营业务收入的比重。

(3)管理者权力(Power)。参考卢锐等[37]以及孙健和卢闯[38]的做法,采用股权分散程度作为替代变量,将前十大股东中后九位的股权比例与第一大股东股权比例相比较,数值大于1 则取1,否则为0。

5. 控制变量。已有研究结果表明,公司特征、治理机制、外部环境等内外部因素都会对企业“脱实向虚”产生影响[39,40]。因此,本文选取企业规模、企业年龄、审计意见、资本密集度、营业收入增长率、管理费用率、现金流量、财务杠杆、盈利能力、托宾Q、产权性质、股权集中度、董事会规模等作为控制变量。此外,本文还控制了年度和行业的影响。

具体的变量定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型设计

基于上述理论分析,本文构建以下模型来检验研发投资对企业“脱实向虚”的影响:

其中:FIN代表企业金融化程度,即企业“脱实向虚”的程度;RD 代表企业研发投资;Control 代表企业规模等控制变量;ε 代表随机误差项。若实证结果显示RD的系数显著为负,则表明研发投资显著抑制了企业的“脱实向虚”倾向;反之,则表明研发投资显著增强了企业的“脱实向虚”倾向。

四、实证结果及分析

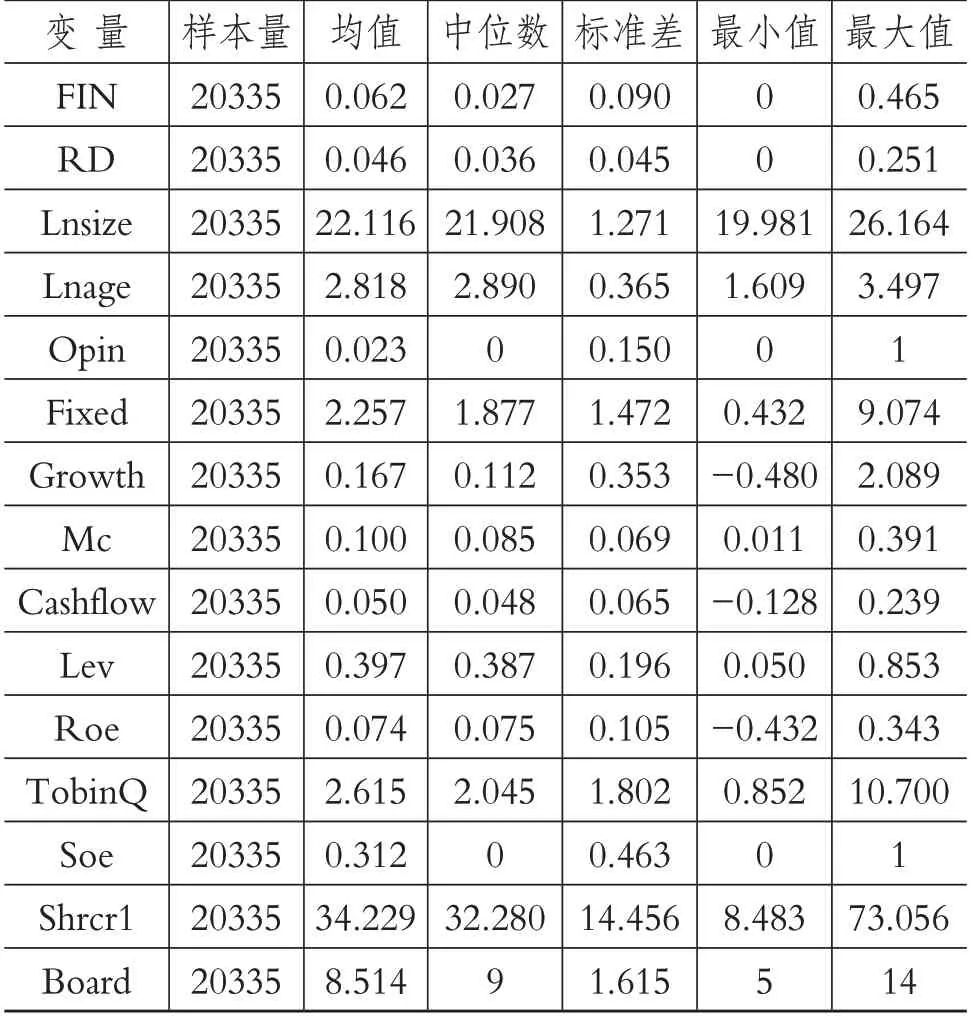

(一)描述性统计

表2列示了主要变量的描述性统计结果。样本企业金融化程度(FIN)的均值为0.062,中位数为0.027,标准差为0.090,最大值为0.465,数据呈现右偏的特征,说明样本中部分企业持有过多的金融资产,存在过度金融化的倾向;样本企业研发投资(RD)的均值为0.046,中位数为0.036,标准差为0.045,其中位数小于研发能够促进企业绩效提升的门槛0.042①,样本中超过半数企业研发投资不足;从控制变量的描述性统计结果来看,样本企业中企业规模(Lnsize)、资本密集度(Fixed)、托宾Q(TobinQ)、股权集中度(Shrcr1)和董事会规模(Board)整体差异明显,而企业年龄(Lnage)、审计意见(Opin)、营业收入增长率(Growth)、现金流量(Cashflow)、财务杠杆(Lev)、盈利能力(Roe)和产权性质(Soe)在样本企业中差异较小。

表2 主要变量描述性统计

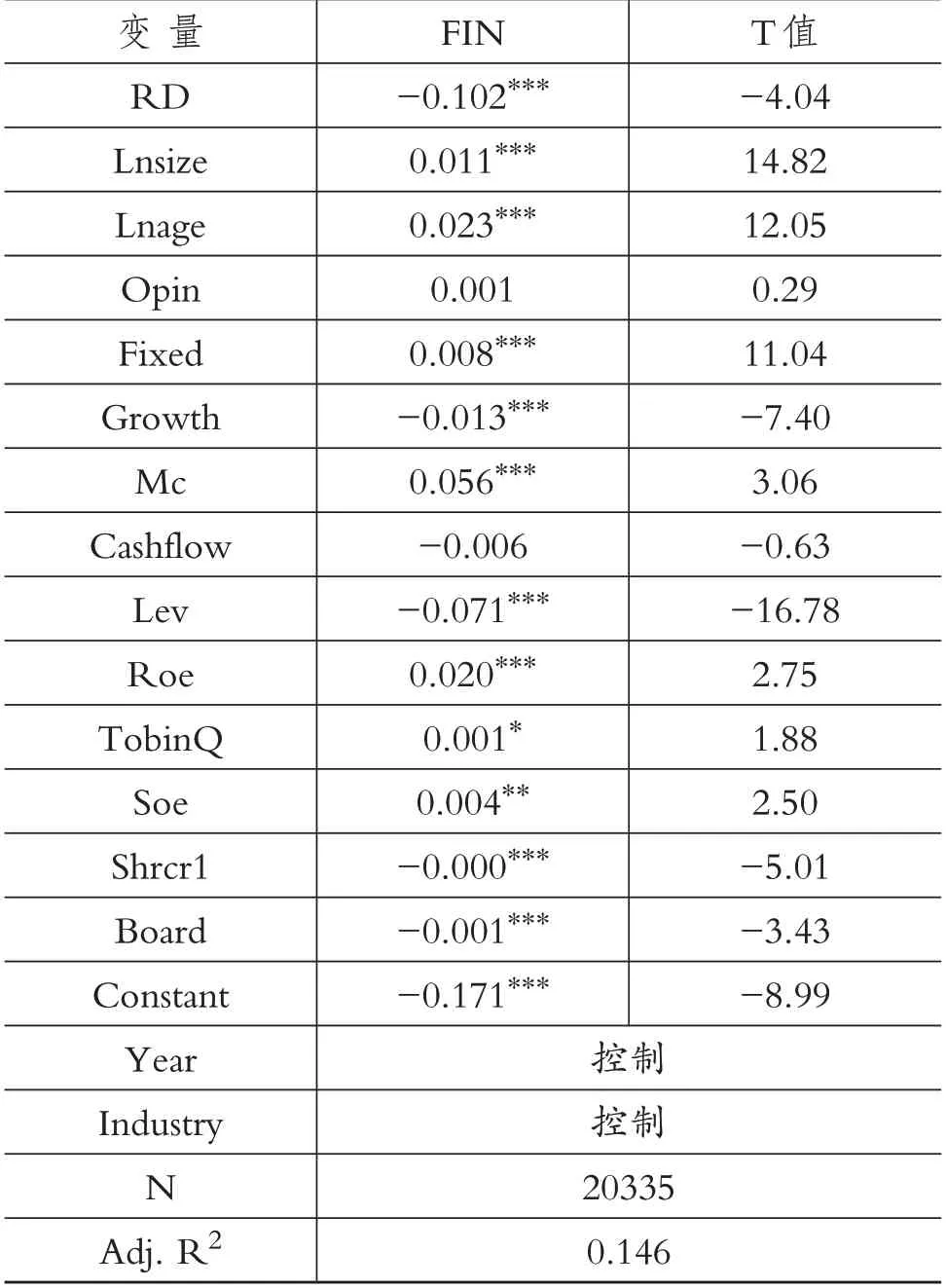

(二)基准回归结果

表3报告了模型(1)的基准回归结果。由表3可知,解释变量RD的系数为-0.102,且在1%的水平上显著,说明在控制了其他因素的影响后,研发投资对企业“脱实向虚”具有负向影响。即企业研发投资能够对企业“脱实向虚”起到抑制作用,是打破金融投资恶性循环、促进企业投资回归实业的重要因素,H1得到支持。

表3 研发投资与企业“脱实向虚”回归结果

从控制变量来看,企业规模(Lnsize)与企业“脱实向虚”的回归系数在1%的水平上显著为正,说明大规模的企业更倾向于配置金融资产。企业年龄(Lnage)的系数显著为正,说明成立年限越长的企业面临的发展机会越少,越需要寻找新的增长点,“脱实向虚”越严重。营业收入增长率(Growth)与企业脱实向虚显著负相关,说明高成长性的企业脱实向虚的动机较弱。财务杠杆(Lev)的系数显著为负,表明债权人治理在企业“脱实向虚”过程中发挥了约束作用。

(三)稳健性检验

为确保检验结果的可靠性,本文进行了稳健性检验。主要采用了以下三种方法:(1)替换关键变量。首先,本文使用研发支出占总资产比重(RDast)作为替代变量进行回归;其次,将金融资产进行对数化处理(lnFIN)后进行回归。(2)改变样本区间。受2007 年财政部新会计准则颁布的影响,当年上市公司披露的会计信息质量参差不齐;此外,2008年金融危机的爆发对上市公司近两年的投资决策产生较大冲击。基于此,剔除2007 ~2009年度的数据后进行回归。(3)企业层面聚类。由于企业发展进程中不可避免地存在某些不随个体变动而变动的因素,为降低这些因素可能对回归结果造成的影响,本文在回归时进行了企业层面的聚类。

稳健性检验结果如表4所示。表4第(1)列和第(2)列分别列示了替换解释变量和被解释变量的回归结果:在替换变量后,解释变量的系数符号及显著性没有改变,研发投资对企业“脱实向虚”仍具有非常显著的负向影响。表4 第(3)列列示了改变样本区间之后的回归结果:研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用并没有因改变样本区间而变化。表4第(4)列列示了企业层面聚类之后的回归结果:回归结果与基准回归一致,仍支持H1,表明本文的研究结论基本稳健。

表4 稳健性检验

(四)内生性检验

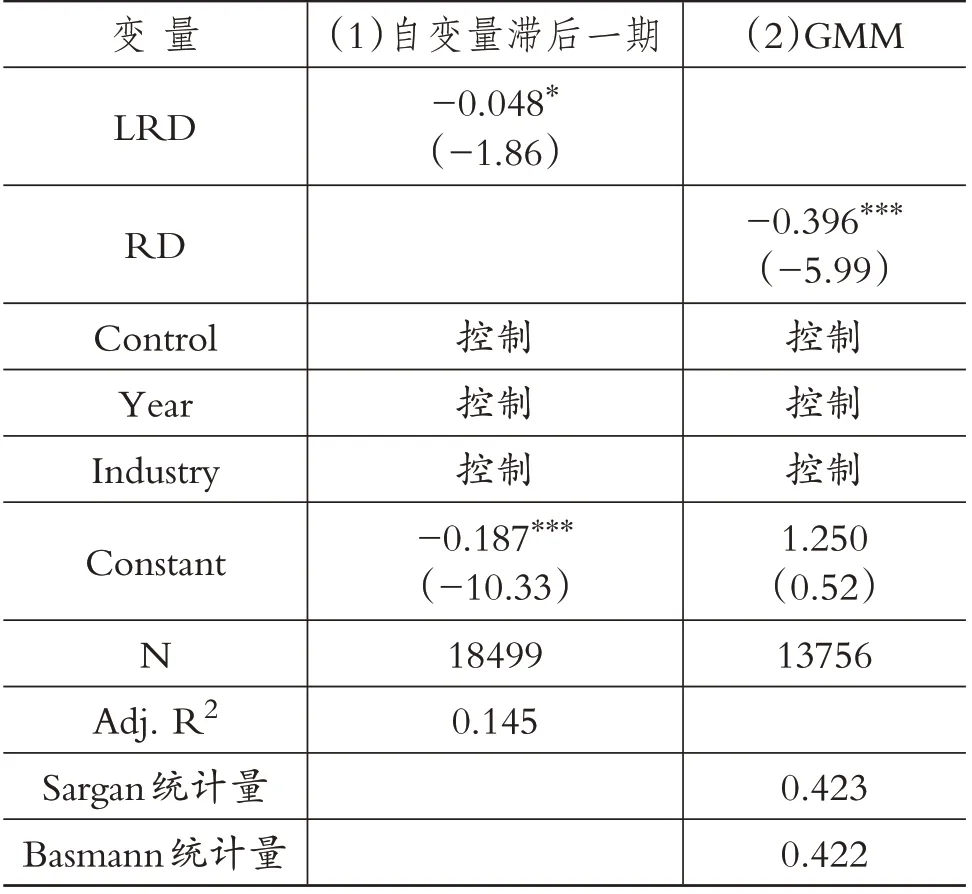

本文主要研究研发投资对企业“脱实向虚”的影响,但是企业的金融资产配置本身也可能对企业的研发投资产生影响,从而产生反向因果的内生性问题。为缓解反向因果问题,本文选取滞后一期的研发投资(LRD)作为解释变量,对企业当期的金融化程度进行回归,以控制潜在的内生性问题。回归结果如表5 第(1)列所示,研发投资的一阶滞后项系数显著为负,说明企业上期的研发投资会对当期的“脱实向虚”产生抑制作用,基准回归的结论稳健。

表5 内生性检验

此外,本文进一步采用工具变量法应对潜在的内生性问题,选取企业研发人员数量和政府补助金额作为研发投资的工具变量,采用广义矩估计GMM 进行检验。一方面,企业研发人员数量和研发支出高度相关,而研发人员数量和企业的金融化程度难以直接联系。另一方面,企业收到的政府补助中研发补贴占据较大比重,政府补助的高低无疑会对企业研发行为产生显著影响,而政府补助难以直接影响企业“脱实向虚”的动机。因此,企业研发人员数量和政府补助金额在经济意义上满足工具变量的条件。为验证工具变量的有效性,本文主要对其进行了弱工具变量检验和过度识别检验。表5第(2)列列示了广义矩估计GMM 的回归结果,解释变量研发投资的系数显著为负,与基准回归得出的结论一致,说明本文的结论在控制了内生性问题后仍然成立。

五、作用机制分析

前文已经证实了研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用,那么这种抑制作用的具体传导路径是怎样的呢?本文认为:一方面,研发投资可能通过优化资源配置,减少可用于金融投资的资源,削减金融投资的推力,从而减少企业金融资产配置;另一方面,研发投资可能通过提高企业市场竞争力,削弱金融投机套利的动机,从而抑制企业“脱实向虚”。而现金持有是企业重要的资源配置形式,市场势力是企业竞争力的直接体现,因此,本文选取现金持有作为研发投资优化资源配置进而抑制企业“脱实向虚”的中介变量,选取市场势力作为研发投资增强企业竞争力进而抑制企业“脱实向虚”的中介变量,构造“研发投资→现金持有→脱实向虚”和“研发投资→市场势力→脱实向虚”两条作用路径,并进行相应的理论分析与实证检验。

(一)企业现金持有的中介效应

企业现金持有是企业资源配置中最典型的呈现方式,是企业开展经营活动和投资活动的基础,也是企业内部融资的重要来源。企业现金持有具有交易动机和预防动机,分别用以应对日常现金支付和未来资金的支付需求[42]。现金持有量的多少受企业经营状况、投资机会和外部环境等因素的共同影响,当企业在进行一项长期的投资活动时更倾向于增加现金持有以缓解潜在的融资约束[43]。

技术创新作为一种高投入、长周期的经济活动,需要持续性的资金供给作为支持,对企业的融资能力提出了较高的要求。然而,创新活动的高失败率及创新收益的不确定性使得资金供给方要求更高的风险溢价,提高了企业资本成本[44]。同时,企业普遍对研发信息的对外披露较为保守,以防止过多披露引发竞争对手进行模仿性创新,丧失获取超额收益的机会[45]。技术创新的这种私密性特征提升了企业与外部投资者和债权人之间的信息不对称,使得企业面临更严重的外部融资约束[46]。

考虑到创新活动资金需求量高以及外部融资成本的增加,企业会转向成本较低的内部融资,提高内部留存比例,从而增加预防性现金持有,以保障研发活动的持续开展,避免资金链断裂引起的创新失败。预防性现金持有的增加,减少了当期可用于金融资产配置的资源,降低了企业金融化程度。另外,由于企业的现金持有发挥了主要的资源储蓄功能,企业原本希望通过金融资产投资进行资源储蓄的“蓄水池”动机有所削弱。即研发投资通过增加现金持有削弱了企业金融化的客观资源条件和“蓄水池”动机,进而抑制了企业“脱实向虚”。

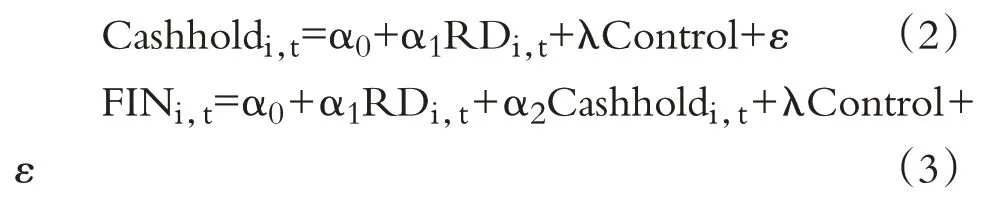

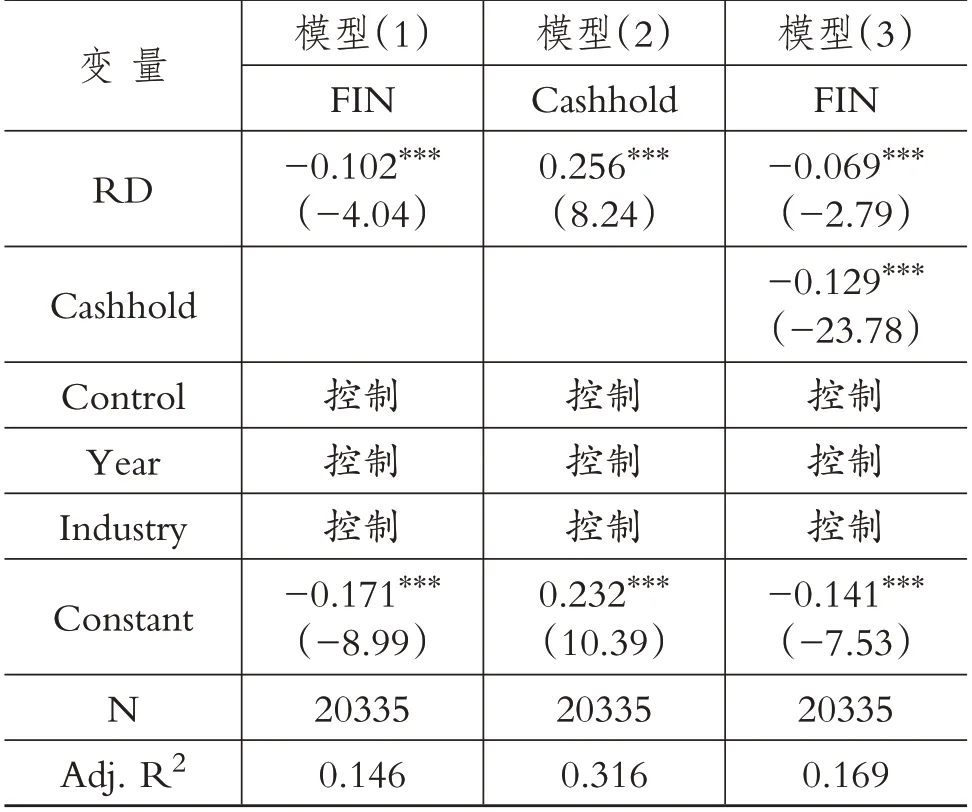

有鉴于此,本文以企业现金持有(Cashhold)作为中介变量,在模型(1)的基础之上构建模型(2)和模型(3),检验其在研发投资与企业“脱实向虚”之间的中介效应。具体模型如下所示:

由表6 可知,模型(2)中研发投资的系数为0.256,在1%的水平上显著;模型(3)中研发投资的系数为-0.069,其绝对值小于模型(1)中研发投资的系数绝对值,且在1%的水平上显著。这说明现金持有在研发投资与企业“脱实向虚”之间发挥部分中介作用:研发投资通过增加现金持有进而抑制了企业“脱实向虚”。

表6 企业现金持有作用机制检验

(二)企业市场势力的中介效应

根据新产业组织理论,企业市场势力来源于面对动态竞争所采取的各种策略性行为,而研发创新作为企业重要的投资决策自然成为影响企业市场势力的关键因素。首先,研发投资产出的重要成果——专利,具有阶段排他性,能够给企业带来技术先导优势并形成技术壁垒,在专利保护期到期前保持较强的市场势力;其次,研发投资能够提高产品的技术含量和差异化程度,减少现有竞争者和潜在替代品的威胁,使企业避免陷入价格竞争的“红海”,在产品市场中获得独特的竞争优势;最后,因研发投资而带来的新工艺能够降低生产成本并形成规模经济,淘汰高生产成本的竞争对手并震慑潜在进入者,扩大市场份额,增强市场势力[47]。较高的市场势力增强了企业主营业务盈利能力的稳定性和持续性[31,48],使企业能够获得更多来自主业的利润,形成一种对良性利润的依靠,促进企业成长和价值增值,企业价值的提升又能够反哺技术创新,形成相互促进的良性循环,推动企业可持续发展,从而降低企业对非主业领域的利润需求,削弱了金融投机套利动机。此外,较高的市场势力也会产生组织惰性,降低企业风险承受能力[49],相比于高风险的金融资产配置,企业更倾向于利用已有市场优势以市场渗透的稳健方式获取规模经济和垄断利润[32]。因此,研发投资通过增强市场势力弱化了企业金融化的主观投资意愿,进而抑制了企业“脱实向虚”。

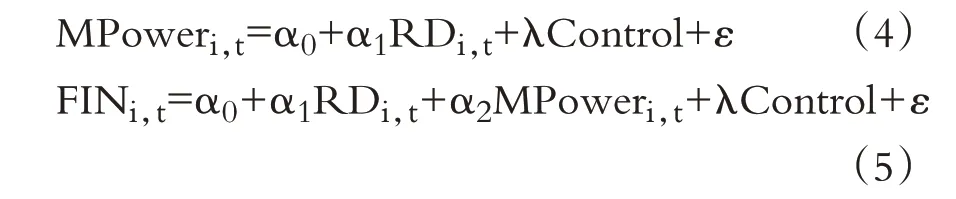

有鉴于此,本文以市场势力(MPower)作为中介变量,在模型(1)的基础上构建模型(4)和模型(5),检验其在研发投资与企业“脱实向虚”之间的中介效应。具体模型如下所示:

由表7 可知,模型(4)中研发投资的系数为0.355,在1%的水平上显著;模型(5)中研发投资的系数为-0.074,其绝对值小于模型(1)中研发投资的系数绝对值,且在1%的水平上显著。这说明市场势力在研发投资与企业“脱实向虚”之间发挥部分中介作用,研发投资通过增强市场势力进而抑制了企业“脱实向虚”。

表7 市场势力作用机制检验

六、异质性分析

(一)环境不确定性的影响

企业的投资决策内生于其所处的内外部环境,环境的变动通过影响决策成本、资源约束、风险承担等限制企业的投资行为。首先,环境不确定性增加了企业管理层获取内外部有效信息的成本以及据此作出恰当投资决策的难度,出于风险规避的考虑,管理层往往会放弃一些高风险的投资项目[33]。其次,环境不确定性减少了外部资金供给,导致企业面临较强的融资约束,流动性风险和生存压力成为管理层进行投融资决策时首先考虑的问题。此时,管理层的投资决策会更加谨慎,倾向于暂缓甚至放弃部分现金流为正的投资项目,转而储备更多的现金资产以备不时之需,导致投资规模减小[34,50]。研发投资虽能促进企业的可持续发展,但在高环境不确定性的条件下,投资周期长、资金需求量大和收益不确定性高的特征使得优先保障研发投资变得不合时宜,在企业削减投资规模时研发投资往往首当其冲。与研发投资相比,部分金融资产流动性较强、变现速度快,天然具有资金储蓄功能,可以一定程度上替代现金来应对环境变动的冲击[13]。因此,在高环境不确定性的条件下,部分企业可能增加流动性金融资产持有,在兼顾流动性需求的情况下获取一定的投资收益。而在环境不确定性较低的情况下,企业面临较为确定的资源获取渠道,更容易获得各种持续创新所需的资源;同时对创新投资未来结果的预测也更加精确,能够增强企业对通过研发投入建立企业长期竞争优势的信心,从而削弱金融资产配置意愿。综上所述,相比于高环境不确定性,在低环境不确定性下,研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用可能更显著。

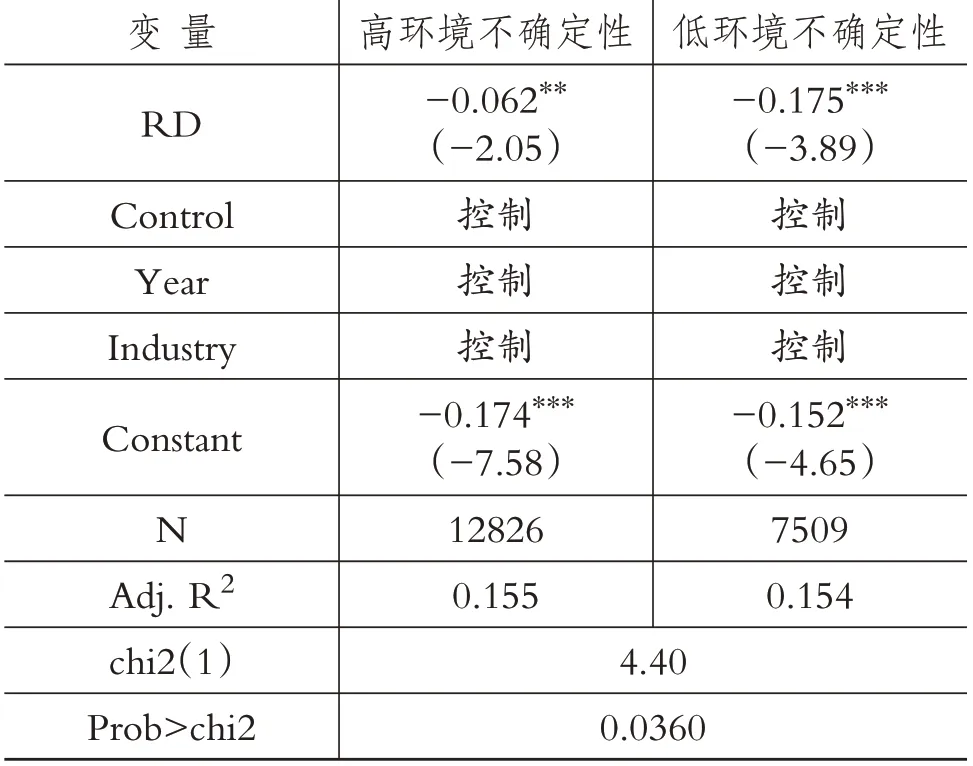

有鉴于此,本文以环境不确定性(EU)为调节变量,将样本区分为高环境不确定性组和低环境不确定性组,考察不同环境不确定性条件下,研发投资对企业“脱实向虚”的影响是否存在异质性。

由表8可知,在高环境不确定性组和低环境不确定性组中,研发投资均能显著抑制金融投资;但是在低环境不确定性组中,研发投资的影响更大,且通过了5%水平上的组间系数差异检验。这说明环境不确定性确实在研发投资与企业“脱实向虚”之间存在调节作用:相比于高环境不确定性,在低环境不确定性下研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用更显著。

表8 异质性分析——环境不确定性的分组检验

(二)发展战略的影响

从企业发展战略角度来看,多元化战略作为一种重要战略模式被众多企业青睐,其优势在于不仅能够分散经营风险、平滑收益波动,而且通过业务间的相互协调(如技术协同、财务协同)可以获得协同效应,实现“1+1>2”的效果。就技术创新而言,因其具有明显的外溢性特征[51],极易引发竞争对手的模仿行为,导致溢出企业潜在超额收益的减少,无形中削弱了溢出企业的研发积极性。而在多元化经营的企业中,创新成果能够在不同的产品或业务之间流转与应用[52],且各部门之间对技术创新的交流与合作能够产生学习效应[36],最大限度地将创新所带来的价值提升锁定在企业内部,减少研发溢出。特别是在实施相关多元化的企业中,企业可以根据市场需求的变化及时优化研发资源配置,放大研发的效应乘数[53]。因此,多元化程度高的企业可能因技术协同而具有更强的研发动机。此外,多元化经营形成的内部资本市场以及带来的外部融资环境的改善能够为研发活动提供更加稳定的资金支持[36,54]。综上所述,相比于多元化程度低的企业,在多元化程度高的企业中研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用可能更显著。

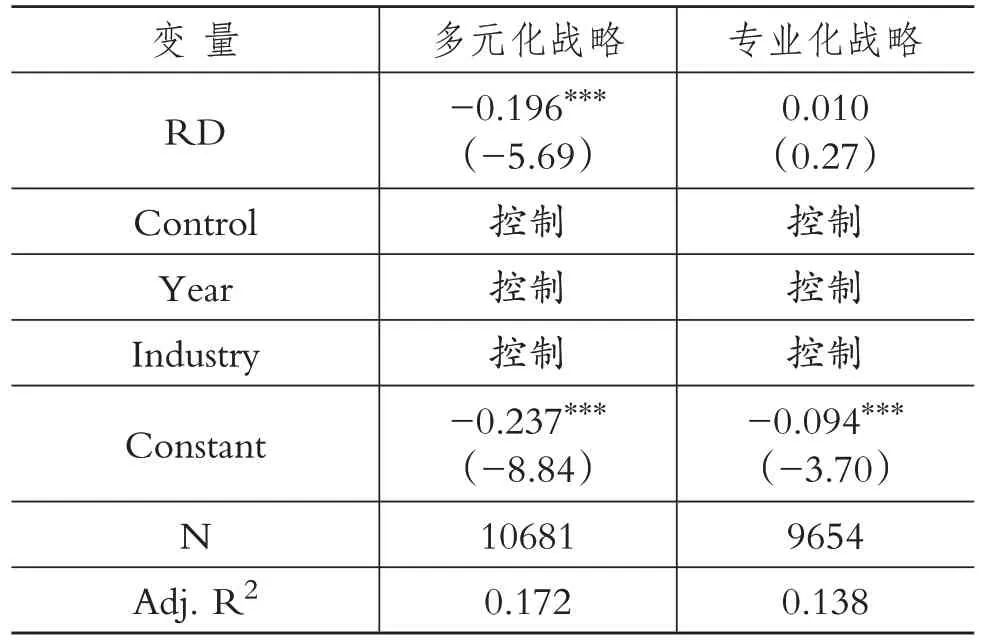

有鉴于此,本文以发展战略(Dyh)为调节变量,根据收入熵指数的中位数将样本分为多元化战略组与专业化战略组,检验发展战略的差异对研发投资与企业“脱实向虚”关系的影响。

由表9可知,多元化战略组研发投资的系数在1%的水平上显著为负,而专业化战略组中研发投资对企业“脱实向虚”的影响不显著。这说明发展战略确实在研发投资与企业“脱实向虚”之间起到调节作用:研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用主要存在于实施多元化战略的企业中。

表9 异质性分析——发展战略的分组检验

(三)管理者权力的影响

企业投资决策最终由管理者来制定与执行,管理者是否恰当行使权力且履行忠诚勤勉义务直接影响到企业的投资效果。而代理问题的存在会使得管理者可能通过寻租的方式滥用公司资源、盲目投资,片面强调投资规模和经营业务的多元化,一味地盲目扩张来进行“帝国建设”,由此诱发了过度投资行为,造成了对企业资源的浪费。尤其是在股权分散的所有制结构中,众多中小股东难以形成对管理者的有效监督,容易产生实际控制权落入管理者手中的内部人控制问题[55]。此时,管理者倾向于利用自身较大权力通过自定薪酬、在职消费等方式谋求私利,从而引发损害企业价值的非理性投资行为。

具体而言,研发投资能够给企业带来独特竞争优势、提升企业价值,但其投资周期长、不确定性高的特征使得管理者的薪酬目标难以实现,降低了管理者进行研发投资的热情。权力较大的管理者可能自定薪酬契约,以短期绩效指标替代股东价值最大化目标,降低薪酬目标的实现难度,从而通过短期绩效的提升来获得私有收益[56]。而金融资产配置为管理者提供了投机套利的机会[29],权力较大的管理者可能会背离价值投资的理念,转而追求金融收益。综上所述,相比于管理者权力高的企业,管理者权力低的企业中研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用可能更显著。

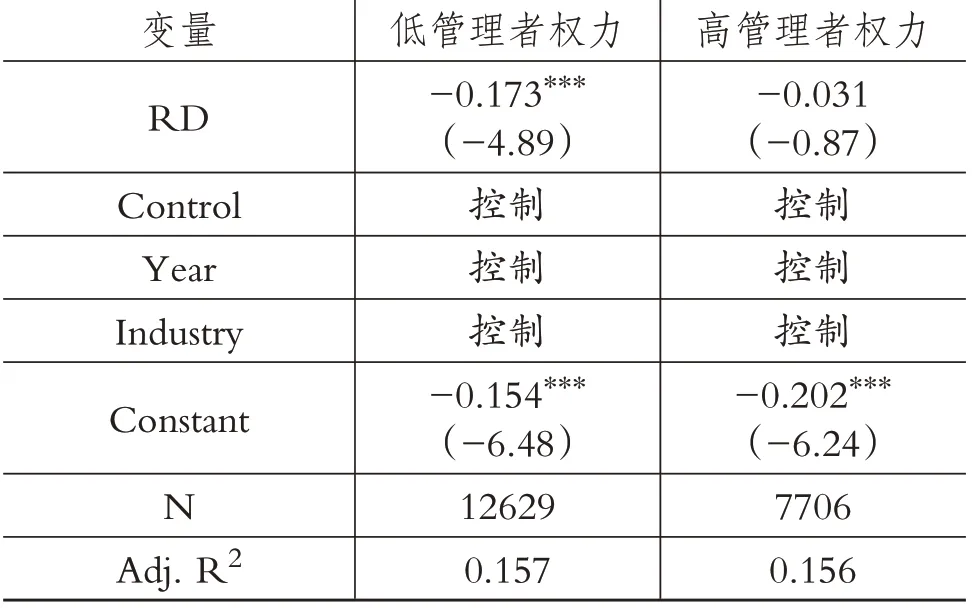

有鉴于此,本文以管理者权力(Power)为调节变量,分组检验了管理者权力对研发投资与企业“脱实向虚”之间关系的影响。

由表10可知,在低管理者权力组中,研发投资的系数显著为负;而在高管理者权力组中,研发投资对企业“脱实向虚”的影响不显著。这说明管理者权力在研发投资与企业“脱实向虚”之间确实起到调节作用:相比于高管理者权力,低管理者权力下研发投资对企业“脱实向虚”的抑制作用更显著。

表10 异质性分析——管理者权力的分组检验

七、结论与建议

(一)结论

本文基于2007 ~2020年A股非金融上市公司的财务数据,从资源配置和市场竞争的视角出发,实证检验了研发投资对企业“脱实向虚”的影响,探讨了两者间潜在的作用机制以及在环境不确定性、发展战略和高管权力异质性情景下两者关系的差异。研究结果表明:研发投资与企业金融化水平显著负相关,即研发投资能抑制企业“脱实向虚”;作用机制检验结果表明,研发投资主要通过增加现金持有和提高市场势力两种路径来抑制企业“脱实向虚”;异质性分析结果表明,在更低的环境不确定性、企业执行多元化的发展战略和限制管理者权力的条件下,研发投资能够更好地发挥对企业“脱实向虚”的抑制作用。

(二)建议

根据上述结论,本文提出以下建议:

第一,继续深化供给侧结构性改革,增强实体经济活力。我国供给侧出现的低端产能过剩等结构性问题是导致当前实业投资利润低下的重要推手。要针对需求侧有针对性地改变供给,坚决淘汰落后产能,鼓励精密制造等高端制造业的发展,以适应高端化、多样化需求。另外,要持续推进减税降费,扩大直接融资比例,降低企业经营成本,为实体企业创造良好的营商环境。

第二,进一步推动创新驱动战略实施,提升企业在创新中的主体作用。要注重产学研结合以及关键核心技术的积累,提高创新质量,推动创新成果转化为高质量生产力,提高企业盈利能力,让创新成果真正惠及实体经济,实现技术创新与实业发展的良性循环。从政策层面给予企业创新支持,一定程度上承担企业创新的风险,从而驱动企业持续创新,以创新驱动治理企业“脱实向虚”。

【注 释】

①焦然等[41]研究发现,研发投资与企业绩效之间存在U 型关系,其拐点为RD=0.042。

【 主要参考文献】

[1]罗党论,杨文慧,黄依梅.企业家科研禀赋与企业金融化[J].南方金融,2022(2):58 ~71.

[2]瞿真.非金融企业总体金融化水平如何影响实业投资率?——基于中国上市公司的实证研究[J].东北大学学报(社会科学版),2021(5):15 ~22.

[3]牛玉凝,刘梦佳.实体企业金融化与产品市场表现[J].财经问题研究,2020(12):69 ~77.

[4]赵芮,曹廷贵.实体企业金融化与企业风险:对冲效应抑或扩大效应[J].当代财经,2021(6):64 ~77.

[5]吴一丁,郭启明,罗翔,曾凯霖.实体企业金融化对企业效率的影响研究——基于融资约束的门槛效应[J].会计之友,2021(19):78 ~85.

[6]阳旸,刘姝雯,徐照宜,王青松.企业金融化对企业业绩的影响研究——基于期限结构异质性视角[J].会计研究,2021(9):77 ~94.

[7]高闯,褚晓波,杨烨青.实体企业金融化、代理成本与企业破产风险[J].统计与决策,2021(15):179 ~183.

[8]邓超,彭斌.实体企业金融化行为与信息披露质量关系的研究[J].财经理论与实践,2021(3):110 ~117.

[9]张立光,张婷婷,贺康.实体企业金融化影响企业信息环境吗?——基于分析师预测的视角[J].财经论丛,2021(10):70 ~78.

[10]傅代国,杨昌安.货币政策对异质性企业“脱实向虚”的影响[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(6):90 ~101.

[11]徐超,庞保庆,张充.降低实体税负能否遏制制造业企业“脱实向虚”[J].统计研究,2019(6):42 ~53.

[12]韩佳玲,芮明杰.实体部门产业政策是否降低了企业的金融化?[J].投资研究,2020(7):4 ~23.

[13]郭胤含,朱叶.有意之为还是无奈之举——经济政策不确定性下的企业“脱实向虚”[J].经济管理,2020(7):40 ~55.

[14]王维,胡铮.技术背景首席执行官对企业金融化的影响——一个有调节的中介模型[J].科技进步与对策,2022(8):142 ~152.

[15]常筠依,周媛媛,朱喜安.实体企业CEO 金融背景与资产金融化关系的实证检验[J].统计与决策,2022(6):164 ~168.

[16]王菁,翁杰,张锐.高管团队成员职能经历多样性能减弱实体企业金融化吗——来自沪深2008-2019年上市公司的检验[J].广东财经大学学报,2022(1):96 ~111.

[17]郭秀强,孙延明.研发投入、技术积累与高新技术企业市场绩效[J].科学学研究,2020(9):1630 ~1637.

[18]王琳,刘沛鑫,沈沛龙.研发投入累积效应、超常收益与企业价值研究[J].工业技术经济,2020(7):48 ~55.

[19]李秋梅,梁权熙.企业“脱实向虚”如何传染?——基于同群效应的视角[J].财经研究,2020(8):140 ~155.

[20]Parahalad C.,Hamel G.. The Core Competence of Corporation[J].Harvard Business Review,1990(3):79 ~91.

[21]董静,苟燕楠.研发投入与上市公司业绩——基于机械设备业和生物医药业的比较研究[J].科技进步与对策,2010(20):56 ~60.

[22]刘云,马志云,张孟亚,白旭.研发投入对企业绩效的影响研究——基于中关村高新技术企业的实证分析[J].中国科技论坛,2020(12):67 ~75+85.

[23]Phillips K.,Wrase J.. Is Schumpeterian "Creative Destruction" a Plausible Source of Endogenous Real Business Cycle Shocks?[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2006(11):1885 ~1913.

[24]Dosi G.. Sources,Procedures,and Microeconomic Effects of Innovation[J].Journal of Economic Literature,1988(3):1120 ~1171.

[25]许罡,朱卫东.金融化方式、市场竞争与研发投资挤占——来自非金融上市公司的经验证据[J].科学学研究,2017(5):709 ~719+728.

[26]徐珊,刘笃池.企业金融化对技术创新影响的实证研究[J].科研管理,2019(10):240 ~249.

[27]Krippner G. R.. The Financialization of the American Economy[J].Socio Economic Review,2005(2):173 ~208.

[28]戴小勇,成力为.研发投入强度对企业绩效影响的门槛效应研究[J].科学学研究,2013(11):1708 ~1716+1735.

[29]王红建,曹瑜强,杨庆,杨筝.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017(1):155 ~166.

[30]王长江,马潇涵.研发溢出效应与现金持有[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2020(4):95 ~105.

[31]Peress J.. Product Market Competition,Insider Trading and Stock Market Efficiency[J].Journal of Finance,2010(1):1 ~43.

[32]杨松令,王志华,刘亭立,牛登云.企业创新投入对行业成长性的影响——行业研发环境与企业市场势力的调节效应[J].科技进步与对策,2019(2):59 ~68.

[33]申慧慧,于鹏,吴联生.国有股权、环境不确定性与投资效率[J].经济研究,2012(7):113 ~126.

[34]王京,罗福凯.环境不确定性、技术投资选择与企业价值[J].经济管理,2017(5):158 ~176.

[35]曾春华,杨兴全.多元化经营、财务杠杆与过度投资[J].审计与经济研究,2012(6):83 ~91.

[36]杨兴全,李文聪,尹兴强.多元化经营对企业创新的“双重”影响研究[J].财经研究,2019(8):58 ~71.

[37]卢锐,魏明海,黎文靖.管理层权力、在职消费与产权效率——来自中国上市公司的证据[J].南开管理评论,2008(5):85 ~92+112.

[38]孙健,卢闯.高管权力、股权激励强度与市场反应[J].中国软科学,2012(4):135 ~142.

[39]柳永明,罗云峰.外部盈利压力、多元化股权投资与企业的金融化[J].财经研究,2019(3):73 ~85.

[40]彭俞超,韩珣,李建军.经济政策不确定性与企业金融化[J].中国工业经济,2018(1):137 ~155.

[41]焦然,温素彬,张金泉.研发影响绩效的门槛现象与企业社会责任的缓解作用研究[J].中国软科学,2020(3):110 ~121.

[42]Whalen E. L.. A Rationalization of the Precautionary Demand for Cash[J].The Quarterly Journal of Economics,1966(2):314~324.

[43]Han S.,Qiu J.. Corporate Precautionary Cash Holdings[J].Journal of Corporate Finance,2007(1):43 ~57.

[44]王京,王贞洁.债务多元化与研发投入——知识产权保护与产融结合的联合调节效应[J].山西财经大学学报,2020(9):112 ~126.

[45]温军,冯根福,刘志勇.异质债务、企业规模与R&D 投入[J].金融研究,2011(1):167 ~181.

[46]陈三可,赵蓓.研发投入、风险投资与企业融资约束——基于中国制造业上市公司的实证分析[J].管理评论,2019(10):110 ~123.

[47]白雪洁,孙红印,汪海凤.R&D活动、市场势力与社会福利效应——基于中国企业的实证分析[J].经济理论与经济管理,2016(3):59 ~71.

[48]胡春阳.市场势力与僵尸企业绩效——基于修正Lerner指数的实证检验[J].山西财经大学学报,2018(3):52 ~64.

[49]王昀,孙晓华.加价能力、行业结构与企业研发投资——市场势力与技术创新关系的再检验[J].科研管理,2018(6):141 ~149.

[50]刘婧,罗福凯,王京.环境不确定性与企业创新投入——政府补助与产融结合的调节作用[J].经济管理,2019(8):21 ~39.

[51]Raut L. K.. R&D Spillover and Productivity Growth:Evidence from Indian Private Firms[J].Journal of Development Economics,1995(1):1 ~23.

[52]李捷瑜.多元化经营与企业R&D 投资[J].中山大学学报(社会科学版),2012(2):200 ~208.

[53]黄俊,陈信元.集团化经营与企业研发投资——基于知识溢出与内部资本市场视角的分析[J].经济研究,2011(6):80 ~92.

[54]许春.中国企业非相关多元化与创新投入关系研究[J].科研管理,2016(7):62 ~70.

[55]Grossman S.,Hart O. D.. The Cost and Benefits of Ownership:A Theory of Vertical and Lateral Integration[J].Journal of Political Economic,1986(4):691 ~719.

[56]夏芸.管理者权力、股权激励与研发投资——基于中国上市公司的实证分析[J].研究与发展管理,2014(4):12 ~22.