新型吡唑-3-甲酸酯类化合物HNNK-1对小麦全蚀病菌的毒力及防治效果

2022-08-08杨党伟郭梅燕蒋水萍马毅辉

杨党伟, 郭梅燕, 蒋水萍, 马毅辉*

(1. 河南省农业科学院植物保护研究所,河南省农作物病虫害防治重点实验室, 农业农村部华北南部作物有害生物综合治理重点实验室, 郑州 450002; 2. 河南省项城市农业科学研究所, 项城 466200)

小麦全蚀病是目前世界范围内重要的小麦根部病害之一,由禾顶囊壳小麦变种Gaeumannomycesgraminisvar.tritici侵染引起[1]。发病时幼苗表现为植株矮小,叶色发黄,初生根和根茎变为黑褐色,严重时整个根系变黑死亡,抽穗以后提早枯死,田间出现大量白穗。该病一旦发生,一般病田引起减产20%~30%,重病田可达50%以上,甚至绝收[2]。目前,小麦品种对全蚀病菌的抗性普遍较弱[3-7],轮作在许多麦区难以实施,生防菌剂效果不够稳定[8-10],化学防治在小麦全蚀病防治中占主导地位。但目前对小麦全蚀病防治效果较好的杀菌剂较少,生产上主要依赖硅噻菌胺防治此病害,导致一些地区的病原菌已产生抗药性,药效降低[11],加之此药剂的价格较高,因此开发和筛选安全、高效且价格便宜的新型化学药剂势在必行。

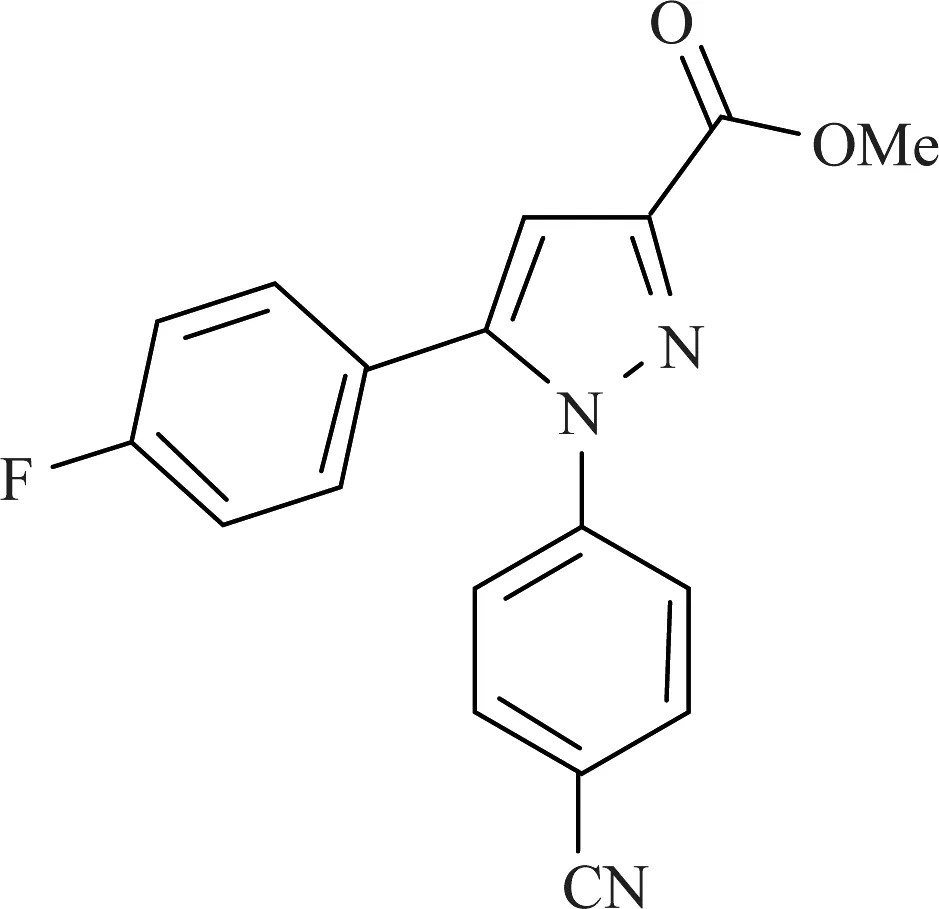

新型吡唑-3-甲酸酯类化合物HNNK-1是由河南省农业科学院植物保护研究所合成的具有杀菌活性的吡唑-3-甲酸酯类化合物,结构式见图1。该化合物已经申请中国发明专利(专利号:ZL 2016 1 0279252.1),具有结构新颖、合成简单、成本较低等特点,对玉米小斑病菌Bipolarismaydis、芝麻茎点枯病菌Macrophominaphaseolina、西瓜枯萎病菌Fusariumoxysporumf.sp.niveum等多种病原菌有抑制作用[12]。经浙江省医学科学院检验报告,HNNK-1的大鼠急性经皮、经口毒性均属低毒级;HNNK-1对家兔皮肤无刺激性,对家兔眼有轻度至中度刺激性;HNNK-1对豚鼠的皮肤致敏强度属弱致敏物。

图1 化合物HNNK-1结构式Fig.1 Structural formula of HNNK-1

本研究以小麦全蚀病为对象,以生产上对小麦全蚀病防治效果较好的杀菌剂硅噻菌胺[13-16]为对照药剂,系统地评价了HNNK-1对小麦全蚀病的毒力和防治效果,包括室内毒力测定、温室盆栽药效试验、田间药效试验以及对小麦生长的安全性评价,旨在为该化合物进一步研究开发和应用推广提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

小麦全蚀病菌Gaeumannomycesgraminisvar.tritici,由河南省农业科学院植物保护研究所病理研究室提供。小麦品种为‘郑麦7698’,由河南秋乐种业科技股份有限公司提供。

马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA):马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂20 g,水1 000 mL。

供试药剂:HNNK-1(纯度95%)和50 g/L HNNK-1悬浮剂(SC),由河南省农业科学院植物保护研究所马毅辉博士设计合成并配制。

对照药剂:97.7%硅噻菌胺原药和125 g/L硅噻菌胺悬浮剂(SC),由美国孟山都公司生产。

将一定质量的供试药剂HNNK-1原药和对照药剂硅噻菌胺原药分别用二甲基亚砜溶剂溶解,制成1 000 mg/L的母液,再用0.1% 吐温-80水溶液配制成所需浓度药液用于毒力测定;将50 g/L HNNK-1 SC和125 g/L硅噻菌胺SC,分别按照药种质量比1∶3 000进行拌种后进行药效试验。

1.2 试验方法

1.2.1毒力测定

采用菌丝生长速率法,用移液枪吸取1 mL不同浓度的HNNK-1 加入含有100 mL PDA培养基的三角瓶中,混合均匀,制成HNNK-1含量为0.01、0.05、0.1、0.5、1、5、10 mg/L等7个浓度的含药培养基。同时用溶剂作空白对照。每个浓度处理设5个重复。将活化后的小麦全蚀病菌用打孔器制成6 mm的菌饼放入含药培养基中央,在25℃恒温培养箱中暗培养。待对照菌落长至培养皿直径2/3时,采用十字交叉法测量菌落直径,计算菌落平均增长直径和菌丝生长抑制率。

1.2.2温室盆栽药效试验

将灭菌蛭石铺入直径12 cm的花盆中,用蒸馏水浇透,每盆均匀放入20个直径8 mm的菌饼,将20粒小麦放置在菌饼上,覆盖约1 cm厚蛭石,放置在玻璃温室内培养,温度15~20℃,湿度65%~70%,L∥D=12 h∥12 h。设置3个处理,分别为50 g/L HNNK-1 SC拌种(药种质量比1∶3 000)、125 g/L硅噻菌胺SC拌种(药种质量比1∶3 000)、清水拌种,每处理5个重复。播种后21 d调查发病情况和小麦生长情况。调查前将整盆植株放入清水中,小心清洗蛭石,尽量保证植株根部完整。用吸水纸吸水后,从茎基部向上测量株高,向下测量根长,并称量单株鲜重。

1.2.3大田药效试验

在河南省开封市和周口市选择自然发病较重的地块,各设置3个处理,分别为50 g/L HNNK-1 SC拌种(药种质量比1∶3 000)、125 g/L硅噻菌胺SC拌种(药种质量比1∶3 000)和清水拌种,每处理5个重复,每个小区66.7 m2,随机分布。在收获前每个小区5点取样,每点100穗,调查白穗率,计算防治效果。

1.3 病害调查和统计方法

小麦全蚀病分级标准参照GB/T 17980.109-2004[17]的方法。0级:无病;1级:根系发病面积占整个根系的1%~5%;3级:根系发病面积占整个根系的6%~20%;5级:根系发病面积占整个根系的21%~40%;7级:根系发病面积占整个根系的41%~60%;9级:根系发病面积占整个根系的60%以上。按照以下公式计算菌落增长直径和菌丝生长抑制率:

菌落增长直径=菌落直径-菌饼直径;

菌丝生长抑制率=[(对照菌落增长直径-处理菌落增长直径)/对照菌落增长直径]×100%;

病情指数=[∑(某病级株数×相应发病级别)/(调查总株数×9)]×100;

发病率=(发病株数/调查总株数)×100%;

盆栽防效=[(清水处理病情指数-药剂处理病情指数)/清水处理病情指数]×100%;

田间防效=[(空白对照区白穗率-药剂处理区白穗率)/空白对照区病穗率]×100%。

利用Excel 2010并结合DPS数据处理系统对数据进行分析,求出EC50及95%置信限,利用Duncan氏新复极差法对处理间差异显著性进行分析。

2 结果与分析

2.1 HNNK-1对小麦全蚀病的室内毒力

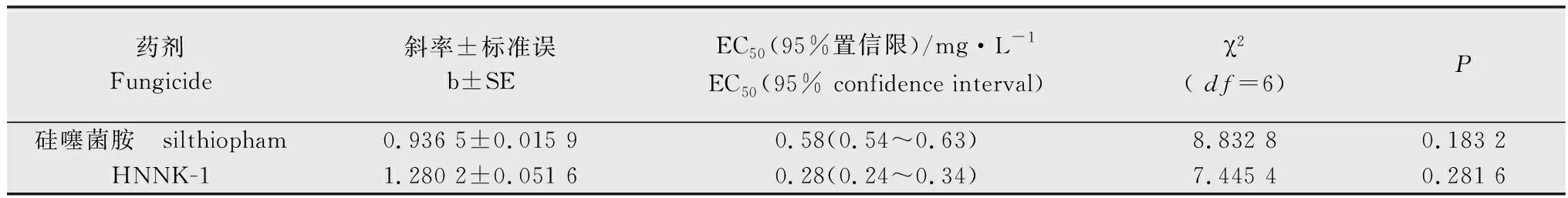

HNNK-1对小麦全蚀病菌的室内毒力测定结果见表1,其EC50为0.28 mg/L,而同等条件下硅噻菌胺对小麦全蚀病菌的EC50为0.58 mg/L,结果表明,HNNK-1对小麦全蚀病菌有较高的毒力。

表1 化合物HNNK-1对小麦全蚀病菌的室内毒力Table 1 Indoor toxicity of HNNK-1 against Gaeumannomyces graminis var. tritici

2.2 HNNK-1对小麦全蚀病的盆栽防治效果

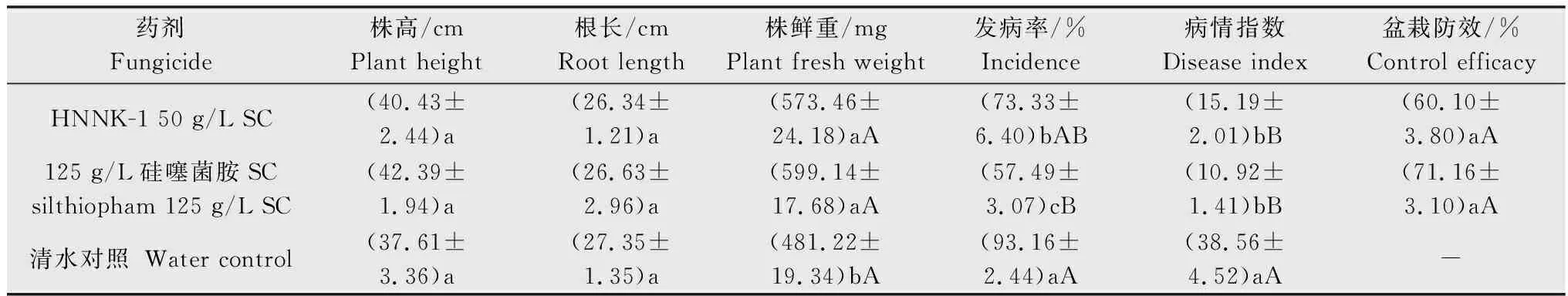

盆栽试验结果(表2)表明,用50 g/L HNNK-1 SC按药种比1∶3 000拌种处理的小麦全蚀病发病率为73.33%,病情指数为15.19,显著低于清水对照的发病率(93.16%)和病情指数(38.56)。50 g/L HNNK-1 SC对小麦全蚀病的防效为60.10%,与125 g/L硅噻菌胺SC拌种的效果相当。HNNK-1拌种处理的小麦未出现变色、生长发育延缓、畸形等症状,对小麦株高和根长没有显著影响,平均单株鲜重573.46 mg,显著高于清水对照(481.22 mg);与硅噻菌胺拌种后平均单株鲜重(599.14 mg)无显著差异。试验结果表明,HNNK-1拌种防治可以降低全蚀病发病率和病情指数。

表2 50 g/L HNNK-1悬浮剂药种比1∶3 000拌种对小麦全蚀病的盆栽防效(21 d)1)Table 2 Control efficacies of seed dressing with 50 g/L HNNK-1 SC at the fungicide/seed ratio of 1∶3 000 against Gaeumannomyces graminis var. tritici in pot experiment(21 d)

2.3 HNNK-1对小麦全蚀病的田间防治效果

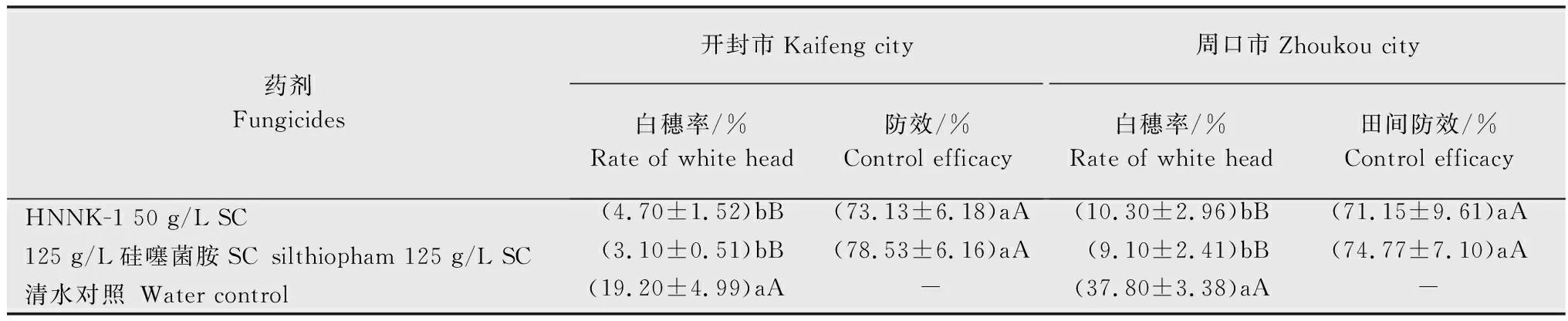

小麦收获前两周对河南省周口市和开封市小麦试验田进行调查,结果(表3) 表明,125 g/L硅噻菌胺SC处理的田间白穗率为开封3.10%,周口9.10%,50 g/L HNNK-1 SC处理的田间白穗率为开封4.70%,周口10.30%。统计分析显示,两者均显著低于清水对照区。50 g/L HNNK-1 SC的田间防效分别为开封73.13%,周口71.15%,与125 g/L硅噻菌胺SC的防效相当。田间试验结果表明,50 g/L HNNK-1 SC按1∶3 000药种比拌种可以有效控制田间小麦全蚀病的发生和危害,降低发病率。

表3 50 g/L HNNK-1 悬浮剂药种比1∶3 000拌种对小麦全蚀病的田间防效Table 3 Field control efficacies of seed dressing with 50 g/L HNNK-1 SC at the fungicide/seed ratio of 1∶3 000 against Gaeumannomyces graminis var. tritici

3 结论与讨论

吡唑类衍生物是一种具有广泛生物活性的含氮杂环化合物,吡唑结构已遍及医药、农药、兽药等领域的化学品中。特别是其中的吡唑甲酸酯类化合物,具有高效广谱的生物活性,包括杀虫、杀菌和除草活性等。吡唑甲酸酯类化合物因其高效、低毒以及吡唑环上取代基的多样化变换等特点在新农药的研发中具有越来越重要的作用[18-19]。吡唑-3-甲酸酯作为具有优秀生物活性的合成片段,是许多杀菌剂中常见的一个重要亚结构[20]。HNNK-1是在吡唑-3-甲酸酯骨架上进行修饰,合成并开发的一个新的化合物。本研究结果表明,新合成化合物HNNK-1对小麦全蚀病菌有很强的抑制活性和较好的防治效果,HNNK-1对小麦全蚀病菌的EC50为0.28 mg/L,明显比常用药剂硅噻菌胺的EC50(0.58 mg/L)低,说明等量条件下,HNNK-1对小麦全蚀病菌的抑制作用更强。盆栽试验数据表明,50 g/L HNNK-1 SC和125 g/L硅噻菌胺SC对小麦全蚀病的防效分别为60.10%和71.16%,二者无显著差异。在开封与周口市的田间试验中,50 g/L HNNK-1 SC对小麦全蚀病的防治效果分别为73.13%和71.15%,略低于125 g/L硅噻菌胺SC,但统计分析显示两种杀菌剂的平均防效没有显著差异。从以上试验结果分析,HNNK-1在小麦全蚀病的防治上有很好的开发潜力和应用前景。

本研究中新开发化合物HNNK-1对小麦全蚀病菌在室内表现很高的抑制活性,毒力高于硅噻菌胺。盆栽试验以及田间试验中的效果与硅噻菌胺基本相当,这种室内室外试验结果的差异受制于各种因素,包括试验药剂的加工工艺,在植物体内的传导能力,以及代谢稳定性等等,有待于今后进一步试验验证。下一步我们将对HNNK-1的作用机制、持效性和选择性进行深入研究,以便为HNNK-1在农业真菌病害防治上的应用深度和广度提供理论依据。