退台式体型收进高层建筑结构的设计与分析

2022-08-05邓尚敏

邓尚敏

退台式体型收进高层建筑结构的设计与分析

邓尚敏

(南宁市建筑规划设计集团,广西 南宁 530026)

文章介绍了退台式体型收进高层建筑结构方案的比选确定过程。重点分析由于裙房与退台塔楼刚质偏心引起的扭转效应,提出了减少扭转效应及其对结构不利影响的设计思路和加强措施。针对退台建筑特点,在塔楼底部两层的建筑端部增设斜撑,形成过渡层,避免在体型收进的结构薄弱部位出现竖向抗侧力构件的转换,合理优化退台塔楼侧向刚度,减小地震作用效应。

退台;刚质偏心;扭转效应;过渡层

引言

退台式高层建筑立面体型丰富灵动,有利于建筑满足通风采光要求,并且其建筑留白区域能为住户提供较大的屋外活动空间,深受业主和建筑师的推崇,在酒店住宅建筑中得到广泛应用。同时,退台式体型收进高层建筑通常会出现裙房与退台塔楼刚质偏心、体型收进部位及退台处侧向刚度及质量突变、结构外围结构不连续等结构问题,给结构设计提出了新的挑战。

《建筑抗震设计规范》[1]对塔楼偏置的定义:单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长的20%;对侧向刚度不规则的定义:局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%,两者均属于用上下楼层的质心偏心距或平面尺寸衡量塔楼的偏置及侧向刚度不规则程度的范畴。规范没有明确裙房刚心与塔楼合质心偏置的程度对裙楼扭转效应所起的主导作用,导致结构设计人员在确定结构方案时往往仅局限于对本楼层平面内刚质偏心的控制,忽略了沿建筑高度方向上裙房与退台塔楼刚质偏心所引起的扭转效应,导致结构扭转效应偏大的问题。同时,过多增大塔楼的侧向刚度以减少结构体型收进部位侧向刚度及受剪承载力的不均匀程度,导致塔楼侧向刚度与塔楼自身质量相不匹配,使塔楼受到的地震作用偏大,进一步加大了裙房的扭转效应,结构地震作用效应偏大,结构受力不合理,不仅影响结构安全,还造成了工程造价不必要的增加。

本文运用结构概念设计方法对退台式体型收进高层建筑的结构问题进行简化梳理,结合建筑的功能条件提出对应的结构解决方案。同时,通过对不同结构方案计算结果的比对分析,优化结构方案,对关键结构构件采取有效的加强措施,减轻由于建筑形体的不规则给结构抗震性能带来的不利影响,指出了退台式体型收进高层建筑结构设计应注意的关键问题。

1 工程概况

防城港市某酒店商业建筑,地上26层,地下1层,建筑总高度为95.7 m,典型层高3.6 m,效果图见图1。拟建场地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05 g,设计地震分组为第一组,场地类别为II类,特征周期为0.35 s,属于标准设防类建筑。基本风压值:0.75 KN/m2,地面粗糙度类别为A类,风荷载体型系数为1.5。采用框架剪力墙结构,框架及剪力墙抗震等级均为三级。由于结构超长,因此设置抗震缝将建筑物划分为四个相互独立的结构单元,本文对第三结构单元进行设计分析。

图1 建筑效果图

2 结构方案的比选确定

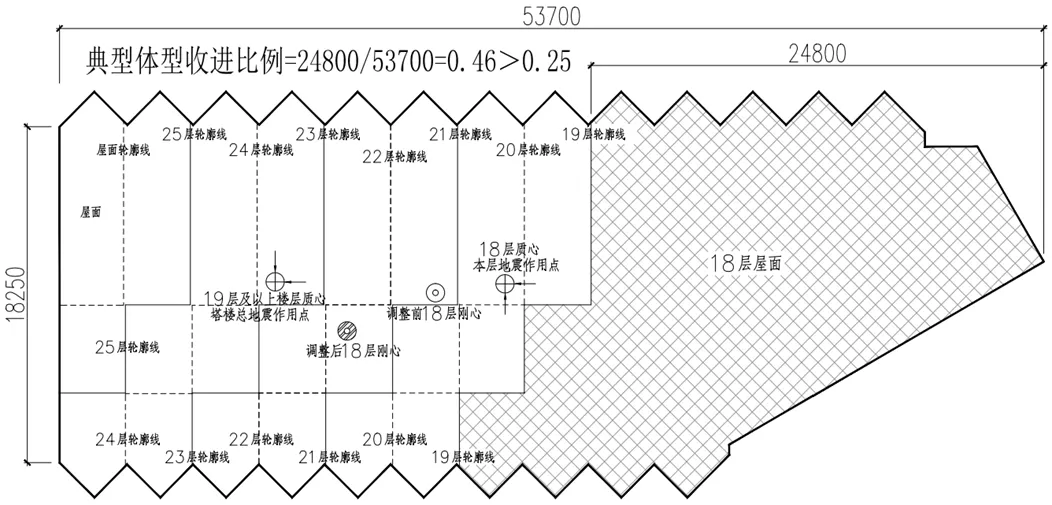

根据建筑高度和使用功能要求,本工程采用结构布置灵活且具有较大侧向刚度的框架剪力墙结构。1~18层裙房平面尺寸长53.7 m×宽18.25 m;19~26层塔楼向建筑左侧偏置且逐层退台,19层塔楼平面尺寸长28.8 m×宽18.25 m。18层典型体型收进比例=24800/53700=0.46>0.25;体型收进部位高度比例=63.3/95.7=0.66>0.20,如图2、图3所示,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)(下简称《高规》)[2]3.5.5规定,属于体型收进结构。

图2 建筑立面图

图3 裙房18层刚质偏心示意图

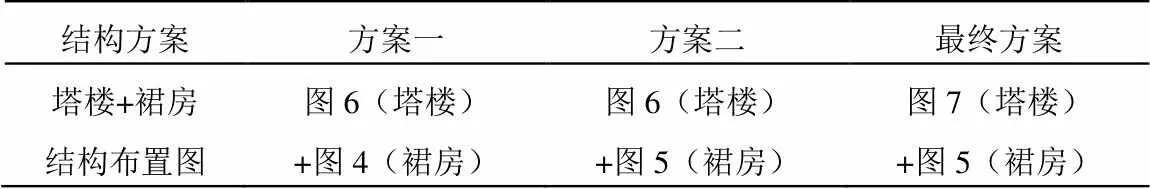

本文通过对三个结构方案进行分析比较,并确定最终结构方案,各方案结构采用的裙房及塔楼结构布置如表1所示。

表1 结构方案汇总

2.1 裙房结构布置

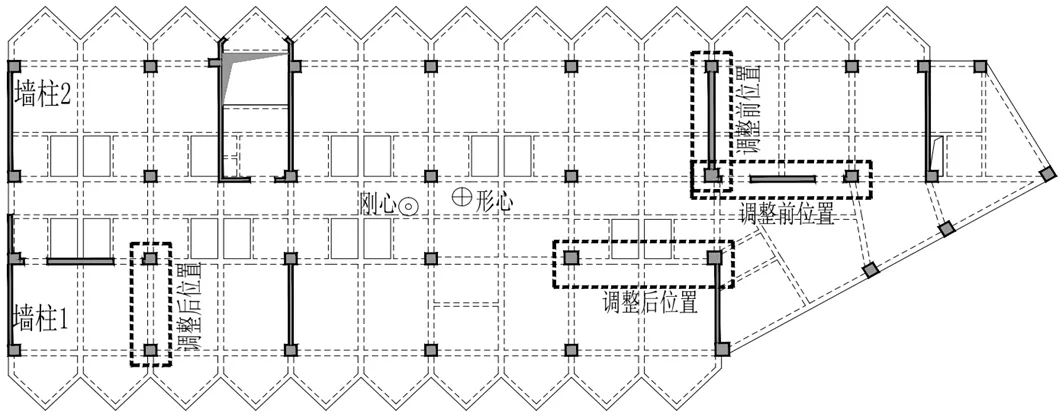

本建筑的房间分隔上下对齐、均匀对称,为框架柱及剪力墙的布置提供了良好条件。最初的结构方案一在侧向刚度较弱的横向,三个轴线上成榀对齐布置剪力墙,形成良好的抗侧力体系,有效提高了结构整体侧向刚度。结构抗侧力构件平面布置规则均匀,平面刚心和质心基本重合。裙房结构布置如图4所示。

图4 裙房原结构布置图

国内、外历次大地震震害表明,平面不规则、质量与刚度偏心和抗扭刚度太弱的结构,在地震中会遭受到严重的破坏。国内一些振动台模型试验结果也表明,过大的扭转效应会导致结构的严重破坏[2]。因此楼层的层间位移比是控制结构扭转效应的主要指标。

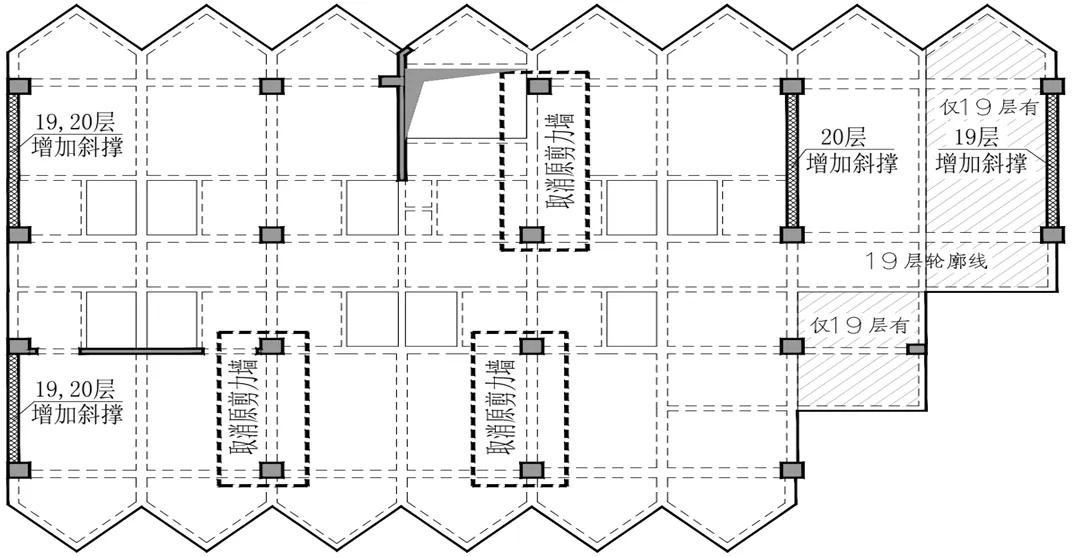

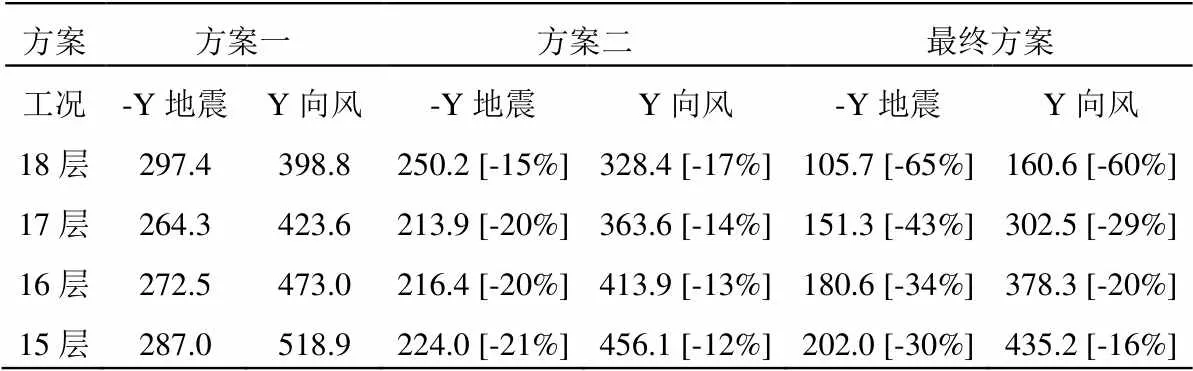

计算结果显示,结构方案一的周期比和位移角等指标均满足规范要求,但与体型收进塔楼相接的裙房屋面18层左下角的墙柱1,如图4所示,在Y向负偏心规定水平力作用下层间位移比发生突变,由19层1.34突变到1.72,远超规范限值1.4,裙房1~18层相同位置的层间位移比都超过规范的限值,如表2所示,结构扭转效应问题突出。

结构角点墙柱1的层间位移比超限的原因:由于上部塔楼层数多、质量大,塔楼传递至裙房的地震作用远大于裙房屋面本身质量产生的地震作用。同时,由于塔楼体型收进,上部塔楼的质心和裙房屋面刚心相距较远,如图3所示,导致上部塔楼传到裙楼竖向构件的水平力对裙楼产生扭转效应,裙房刚心与塔楼合质心偏置的程度对裙楼的扭转效应起主导作用。因此,需对原裙房结构布置进行调整,在不影响建筑使用功能的提前下,把抗侧刚度较强的剪力墙向建筑左侧调整,减少裙房刚心与塔楼合质心偏置程度,如图3所示,结构方案二及最终结构方案的裙房结构布置如图5所示。

图5 裙房最终结构布置图

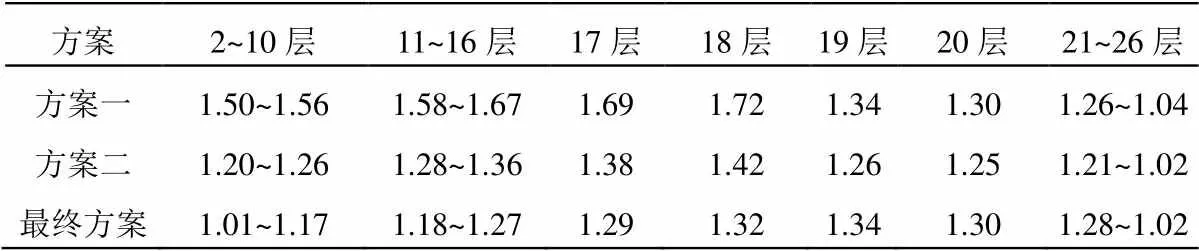

计算结果显示,经调整,结构层间位移比均满足规范要求,其中,18层墙柱1的层间位移比由原1.72降至1.42,效果显著,如表2所示。同时,结构角点的内力大幅下降,其中地震作用下18层左下角墙柱1的剪力由原297.4 KN降至250.2 KN,降幅达15% ;左上角墙柱2的剪力由原-205.7 KN降至-147.3 KN,降幅达28%,墙柱内力的不均匀程度有了明显改善,如表3、表4所示。

通过上述对裙房结构布置的调整,有效减少了上部塔楼和裙房屋面之间的质刚偏心距,结构的扭转效应大幅降低。

2.2 退台塔楼结构布置

为减少体型收进部位结构刚度的变化,有效控制结构的高振型反应,《高规》规定上部收进结构的底部楼层层间位移角不宜大于相邻下部区段最大层间位移角的1.15倍[2]。

塔楼传递至裙房的地震作用大小也是决定体型收进结构在地震作用下的扭转效应大小的主要因素。在满足上述《高规》规定的前提下,合理优化上部塔楼侧向刚度与塔楼质量的关系,使塔楼侧向刚度与塔楼自身质量相匹配,避免因塔楼侧向刚度过大导致结构吸收过大地震作用的情况出现,合理减弱塔楼的侧向刚度可有效减小裙房扭转效应。

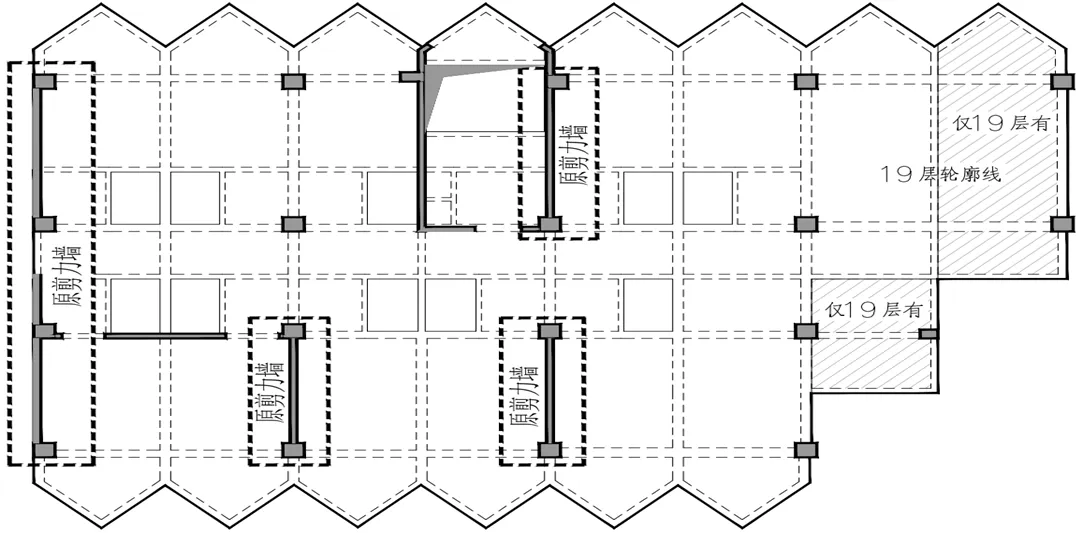

图6 塔楼19、20层原结构布置图

图7 塔楼19、20层最终结构布置图

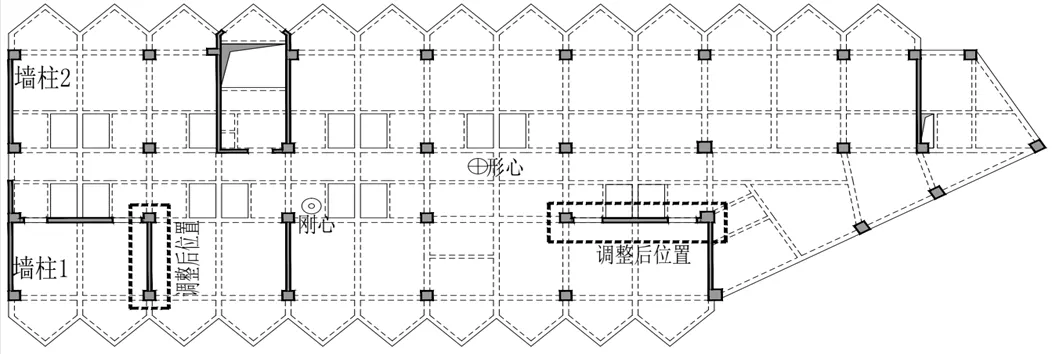

由于退台式体型收进,塔楼的楼层质量较裙房楼层质量有大幅减少,为使塔楼侧向刚度与其楼层质量相匹配,在结构方案二塔楼(如图6所示)的基础上减少塔楼的横向剪力墙,如图7所示,合理减弱塔楼的侧向刚度,减少塔楼传递到裙房的地震作用。经过调整,地震作用下体型收进部位楼层的剪力Vy减少了约18%,如表5所示,18层层间位移比由原来的1.42降至1.34,结构扭转效应进一步降低。同时,结构角点的内力进一步减小,其中,18层左下角墙柱1的剪力由原250.2 KN降至105.7 KN,降幅达58%,左上角墙柱2的剪力由原-147.3 KN降至87.4 KN,降幅达40%,墙柱内力的不均匀程度进一步改善,如表3、表4所示。

同时,在体型收进部位塔楼底部两层(19层、20层),针对退台建筑特点,在塔楼两端增设钢筋混凝土斜撑,塔楼结构布置如图7所示(与增设剪力墙相比,可避免出现竖向抗侧力构件不连续的不规则项),可提高塔楼底部楼层的抗侧刚度,形成过渡层,减少体型收进部位的刚度突变,19层侧移刚度RJY3由原来的5.6657E+05(kN/m)提高至7.3630E+05(kN/m),提高了30%;19层楼层受剪承载力Vy由原来的9786.68 KN提高到12940.27 KN,提高了30%,同时塔楼的抗扭刚度及承载力也相应提高。

通过上述对塔楼结构布置的调整,使塔楼侧向刚度与其楼层质量相匹配,可减少地震作用下的楼层剪力,同时,进一步减小结构的扭转效应。上部收进塔楼底部19层层间位移角1/3304与相邻下部裙房最大层间位移角1/2989的比值为0.90,小于高规[2]1.15的限值,刚度变化满足规范要求。

经过对裙房及塔楼结构布置的调整,确定了最终结构方案:裙房结构布置如图5所示、塔楼的19层、20层结构布置如图7所示。结构方案比选过程中三个结构方案结构布置汇总如表1所示。

3 结构计算分析

3.1 针对体型收进的计算分析对比

采用SATWE对最终结构方案进行计算分析,各项指标均满足规范要求,效果良好。针对体型收进部位附近楼层,结构方案比选过程中的三个结构方案的计算分析对比结果如表2至表5所示。

表2 Y向负偏心静震(规定水平力)工况的楼层层间位移比分布

表3 Y负偏心地震及Y向风荷载作用下墙柱1的剪力 Vy(kN) 及降幅

注:降幅均为与方案一剪力比较的结果。

表4 Y负偏心地震及Y向风荷载作用下墙柱2的剪力 Vy(kN) 及降幅

注:降幅均为与方案一剪力比较的结果。

表5 地震作用下结构体型收进部位楼层的剪力 Vy(kN)

3.2 弹性时程分析及弹塑性静力补充计算

采用SATWE进行多遇地震弹性时程分析,时程分析的计算结果与反应谱法计算结果基本吻合,弹性时程分析得到的楼层剪力均未超出反应谱法的计算结果,同时各楼层的层间位移角未有明显突变,如表6所示。

表6 弹性时程分析主要指标

采用PKPM静力推覆进行罕遇地震弹塑性静力分析,分析结果表明,本工程性能点最大层间位移角X向为1/560、Y向为1/406,均满足《建筑抗震设计规范》GB50011—2010(2016年版)[1]5.5.5中的层间位移角不超过1/100的规定。

4 加强措施

针对退台式体型收进结构的不规则类型,根据结构概念设计方法和计算分析结果,采取以下加强措施:

(1)为保证塔楼的地震作用可靠地传递到裙房结构,并在裙房结构内有效传递,体型突变部位的楼板应加厚并加强配筋,楼板厚度150 mm,双层双向配筋,每层每方向钢筋网的配筋率不小于0.25%。体型突变部位上、下层结构的楼板也应采取加强构造措施。

(2)为保证塔楼与底盘整体工作,体型收进部位上、下各2层塔楼周边竖向结构构件的抗震等级提高一级,按二级抗震采用;柱箍筋在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密。

(3)由于建筑体型偏心收进,加强收进部位以下2层裙房结构周边框架柱纵向钢筋的最小配筋率,角柱箍筋全高加密。

(4)塔楼各层框架角柱箍筋全高加密,外周圈柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高;框架梁通长面筋不少于梁端面筋截面面积的1/4,以加强退台塔楼的整体抗震性能。

5 结论

(1)退台式体型收进高层建筑的结构布置,应减小裙房刚心与退台塔楼各层合质心的偏心距,可有效降低扭转效应及其对结构的的不利影响。

(2)合理优化塔楼的侧向刚度,使塔楼侧向刚度与塔楼自身质量相匹配,可减少地震作用下的楼层剪力,在体型收进部位上下楼层效果显著,有效减少体型收进部位的内力及变形集中,进一步减小结构扭转效应。

(3)在塔楼底部两层的建筑端部增设斜撑,形成过渡层,避免在体型收进的结构薄弱部位出现竖向抗侧力构件的转换;同时可有效减少结构体型收进部位侧向刚度及受剪承载力不均匀程度,提高结构抗扭刚度及承载力。

(4)在同等刚质偏心条件下,偏心地震工况较风荷载工况产生的扭转效应更明显、对结构的不利影响更大。

(5)由于塔楼层层内收的原因,退台塔楼各楼层结构扭转效应较普通体型收进塔楼明显,应提高塔楼周边竖向结构构件及框架梁刚度及承载力。

[1] GB50011-2010. 建筑抗震设计规范(2016年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2010.

[2] JGJ3-2010. 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2011.

[3]朱炳寅. 建筑抗震设计规范应用与分析(第2版)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2017.

Design and Analysis of Retractable High-Rise Building Structure with Setback Terraces Form

This paper introduces the process of comparison and determination of structural schemes of retractable high-rise buildings with setback terraces form. This paper focuses on the torsional effect caused by the eccentricity of the rigid mass between the podium and the setback terraces tower, and puts forward the design ideas and strengthening measures to reduce the torsional effect and its adverse impact on the structure. According to the characteristics of the setback terraces building, the diagonal brace was added at the end of the bottom two floors of the tower to form a transition layer, so as to avoid the conversion of vertical lateral force resisting members in the weak part of the structure, and optimize the lateral stiffness of the setback terraces tower reasonably to reduce the earthquake effect.

setback terraces; rigidity eccentricity; torsional effect; transition layer

TU318

A

1008-1151(2022)06-0030-04

2022-02-22

邓尚敏(1977-),男,南宁市建筑规划设计集团高级工程师,国家一级注册结构工程师,硕士,研究方向为结构工程。