地方性视角下乡村旅游地的空间表征

2022-08-05兰伟,陈兴

兰 伟,陈 兴

(1.浙江大学教育学院,浙江 杭州 310058;2.成都理工大学旅游与城乡规划学院,四川 成都 610059)

0 引言

在乡村旅游发展、规划和管理过程中,表达乡村特殊文化意蕴、建设乡村优美旅游环境、开发乡村特色体验产品是决定乡村旅游可持续发展的关键,因此,研究乡村旅游发展过程中旅游环境与物质空间的表征具有重要意义。从理论发展与研究进展方面看,目前地方性研究的实证主体多关注历史城镇与特色街区[1-3],而将旅游发展语境下的乡村作为主体的研究大多关注乡村居民和游客地方感的变化及其对乡村旅游发展的影响效应[4-7]。乡村与乡土社会是我国文化、历史、社会生长和发展的基础[8];地方感与地方性联系紧密,二者只是“地方”这一概念的两个不同方面[9],地方性就是地方主体构建的能被外部群体识别的本地独特的地方感[1]。在旅游发展成为乡村地方性演变重要营力的背景下,由乡村旅游地地方感过渡和引申到乡村旅游地的地方性研究具有必要性和重要意义。因此,本文拟基于地方性理论视角,运用新文化地理学中“表征”与“非表征”这一重要的理论工具,解读乡村旅游地的空间结构与要素,确定乡村旅游地空间表征的相关要素,提出乡村旅游地空间表征的系列路径。

1 乡村旅游地空间分析的理论工具

1.1 地方性理论的界定与述评

地方性(placeness)是特定地方的特殊性,表现在物质和意识两方面:在物质方面指此地与他地空间的、地理的差别,在意识层面指此地与他地文化的、心理的差别,这两类特殊性通过地方性辨识主体——当地人相互联结。关于地方性的理论认识与经验分析存在人文主义与结构主义两种视角。1)人文主义地理学派认为,地方性是特定人地关系长期交互作用下形成的地方精神特质与文化现象[10],是关于地方人文本质的描述。人文主义视域下的地方性从长期性看是历史的,从阶段性看是建构的[11],人在地方性识别与生产中具有主体性,表现在人的经验既是地方性的重要构成部分,也是解释地方性的手段[12]。文化地理学者多强调特定社会群体所持情感意义对地方性构成的决定意义,认为地方性是由具有地方认同的群体定义的[11]。在人文主义地理学的地方性中,若某地对于地方主体而言缺乏地方感,则认为该地“无地方性”或“非真实”,这实质上是地方历史与认同的断裂[13]。2)结构主义地理学派认为地方性是地方与生俱来的、固有的特殊性,这种特殊性因地方存在于整个区域中及其与其他地方之间的地理差异而自明,即地方性由地方在整个区域系统中的位置决定,否认了人文主义地理学派关于“特定人群对地方的情感认同和主体意识形成地方性”的观点[12]。经济地理学者将“区位”的空间意义赋予地方,认为地方在与全球网络形成经济联系的过程中确立了地方性,其由全球政治经济格局造就。结构主义视域下的地方性并没有丧失其建构性,在全球化的背景下地方固有的社会边界、文化边界及其含义在被现代性要素消解之时,全球化政治与经济地理网络关系体系的更新也为地方性重赋意义[13],这并非去地方化,而是Massey所称的“全球的地方”[14]。

自文化地理学研究受到人文主义、女性主义、身体现象学、非表征理论等的影响之后,文化地理学者开始重视情感、具身、实践等在地方建构与空间塑造中的重要性,在此影响下,情感与景观、符号、文本共同成为地方性实证研究与深入解读的理论工具[11]。

1.2 表征与非表征理论的界定与述评

表征(representation)与非表征(non-representation)是“家(home)”的地理学研究常用的两种分析工具[15],新文化地理学者研究“家”热衷于日常生活实践、全球化语境下的空间生产、具身与情感[16]分析素材。表征手法以与“家”间接相关的意识、文化、历史、政治、权力、经济等因素为素材,通过文本、图像展示“家”的地方意义实践过程[17],具有抽象性和符号性,新文化地理学者认为表征的景观注重通过元素、符号与情景展示表征主体与观看者间的社会权力关系,借用表征权力传达文化意涵[18]。受身体现象学、后结构主义等的影响,行动者网络、展演、具身与情感等的研究为视觉与景观研究提供了新思路,非表征手法应运而生[18]。区别于文本与图像所建构的“家”的形象,非表征手法认为许多地方意义由直接、即时、动态的空间体验生产[17],人在所处的地理情境中通过具身性的实践与情感体验逐渐理解和建构着“家”的地方意义;此外,受唯物主义影响,非表征手法强调文化符号与实践情景的再物质化(re-materialization),其表征的景观应该是日常的、实践的、具体的。表征与非表征手法的结合,将象征抽象化的“家”的形象与具身物质性的地理意义相联系,具有对“空间化情感”更显著的解释能力和实践意义。

2 乡村旅游地的空间解构

2.1 乡村旅游地的空间结构

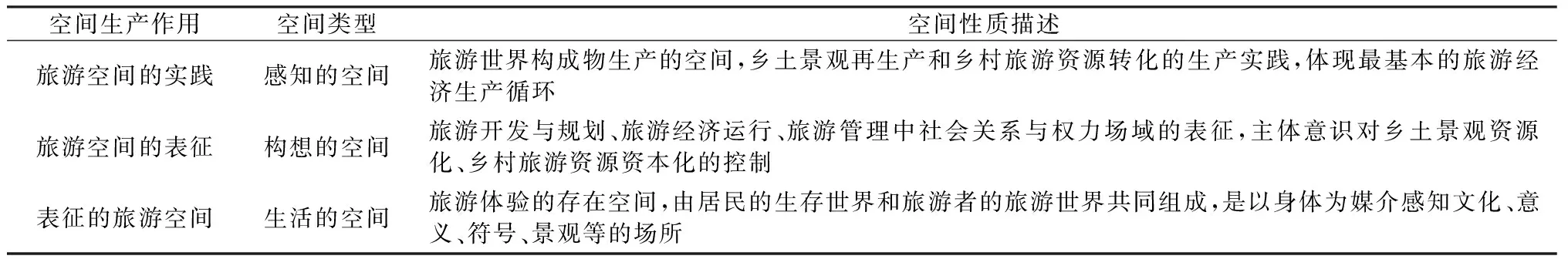

Gregory等将空间结构描述为“空间经由自然或社会过程的运作而被组织起来的方式”[19],空间结构的解析应包括空间特性或空间区分、空间联系、空间运动机制三方面的认知。Lefebvre的空间生产理论为认识空间提供了全新的理论工具,在其分析框架中,原本被马克思视作资本主义生产背景的“空间”,其实质是一种生产要素,空间在资本主义运作逻辑中不断被生产,而空间生产是由空间的实践(spatial practice)、空间的表征(representations of space)和表征的空间(space of representations)共同作用的复杂体系[20,21],3种空间生产实践对应着3类不同的空间,包括感知的空间(perceived space)、构想的空间(conceived space)和生活的空间(lived space)[22]。

乡村旅游地是一种复杂的空间与场域,在大众旅游这一社会性、现代性和资本特色明显的经济活动冲击下,原本相对单纯和传统的乡村空间也不免具有空间生产所指示的复杂空间属性,呈现3种空间的划分(表1)。旅游地空间结构随着旅游发展阶段的深入而不断演进,逐渐呈现出3种空间区分的特点[23],而伴随着旅游发展阶段变化,3种空间生产作用也表现出不同的互动关系和相互影响[24],资本、权力、阶层则成为空间运动背后的驱动因素[21]。

表1 乡村旅游地空间划分Table 1 Spatial division of rural tourism destinations

2.2 乡村旅游地的空间要素

现有关于空间要素的研究多关注城市空间的构成要素,其中凯文·林奇提出的构成城市意象的道路、边界、区域、节点、标志物5种要素具有代表性[25],有研究者将城市空间要素分为物质和非物质要素,物质要素包括用地结构、功能结构和道路结构[26]。刘琎[27]认为乡村空间要素从性质上分为物质和非物质要素,其中非物质要素由生活空间、生产空间、文化建构构成,物质要素则包括点、线和面要素。

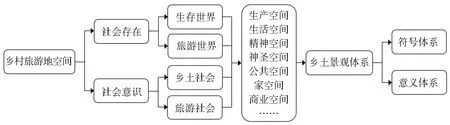

乡村旅游地是社会性、现代性影响下的复杂乡土空间,具有旅游空间生产下的三重实践和空间结构,应从乡村旅游地空间结构的解析入手,判别构成乡村旅游综合空间的部分和单元划分。结合现有关于空间要素的研究,提出乡村旅游地空间要素系统(图1),其中核心要素是乡土景观体系。

图1 乡村旅游地空间要素系统Fig.1 Spatial element system of rural tourism destinations

3 乡村旅游地空间表征的要素

3.1 乡村旅游地空间边界

空间边界在性质上存在物质边界和意识边界两种区分,在形态上又不拘泥于一维、二维、三维等表现形式。村落边界是传统乡村最基本的空间特征之一,乡土社会在组织、内容、形式、实质上都要求用边界表征乡土社会内生秩序。此外,从乡村地方性的构成看,村落边界构成的实体内部是地方性存在的区域,它是不同乡村地方性区别的空间化显现。传统乡村的村落边界存在地理边界和文化边界两种基本形态[28],其中地理边界表现为地形、河流、特殊植被、土地、界桩、道路、建筑物、隐性标志物等乡土景观,文化边界的表现则十分复杂,可循的案例包括姓氏、方言、群体认同、文化默契等意象。

乡村旅游地介于旅游景区与旅游目的地之间,旅游景区是具有明确边界构成的一定面积的地理区域[29],旅游目的地是以地理区划为基础却无明确边界的较大区域。旅游场中的乡村具有与传统乡村相似的边界特征,其边界却会受旅游影响而增强或削弱。如成都市三圣花乡的花乡农居、荷塘月色、东篱菊园、幸福梅林、江家菜地5个旅游村落的边界体系由土地、建筑、道路、特殊植被、指示标牌等典型景观组成,不同植被所形成的村落意象则是地理边界与文化边界作用的结果。

空间边界的作用在乡村旅游地规划和发展中非常重要,村落边界是形成并彰显乡村旅游地地方性的重要载体。边界的利用在旅游地空间内部建构中还有更多表现,包括为道路、地标象征物、建筑空间、体验空间等景观和微空间塑形。

3.2 乡村旅游地空间秩序

空间秩序是乡土社会秩序的构成部分,也是乡村社区道德、信仰、共同精神和差序格局的空间化显现,是村落治理的空间化表征[30]。在乡村旅游地的规划和发展过程中,空间秩序的重构实质上是旅游情境下乡土社会秩序的再建构,这对于旅游乡村社区的稳定和可持续发展有重要意义。在旅游发展时代到来之前,乡土社会已在几千年的演变中发展出稳定而平衡的社会结构和权力场域,这些乡村秩序体现在乡村空间中,即表现为当地居民拥有相对平等的空间利用和占有权利。乡村旅游发展情境中,资本逐利和权力使用的习惯影响了乡土社会原有空间秩序,使当地各主体之间的不平等凸显出来。这是旅游开发初期场域运作的寻常现象,易导致旅游发展中利益诉求不平衡所致的矛盾激化甚至冲突,最终危及旅游地的可持续发展。

乡村旅游地发展建设与规划管理的过程中,应促进当地居民、政府各部门、旅游发展力量三方的交流互动,社区、村委会等群众组织应担负对村民需求满足和权利保护的责任,或成立乡村旅游合作社以重构旅游发展情境中的乡土社会秩序,而这些应通过积极合理的乡村旅游地内部空间的分区、划界、调节、整合以实现。

3.3 乡村旅游地空间意象

空间意象(space image)是人们对客观物体空间特征的认知结果,是人的意识对地理空间信息的主动与积极的形象化感知[31],空间意象是可识别的、想象的、图景化、情景式的。受中国古代田园诗派和地域文化差异根深蒂固的影响,中国人天然抱有对传统乡村特色鲜明的意象。刘沛林等[32]发现中国古村落景观具有山水意象、生态意象、宗族意象、趋吉意象四方面的基本空间意象,这些空间意象通过地域性的乡土景观组合表达,如东北林海雪原聚落、华北平原聚落、山东丘陵聚落、黄土聚落、江南水乡、徽州古村落、客家古村落、岭南广府聚落、滇黔桂少数民族村寨、巴蜀沿江场镇[33,34]。

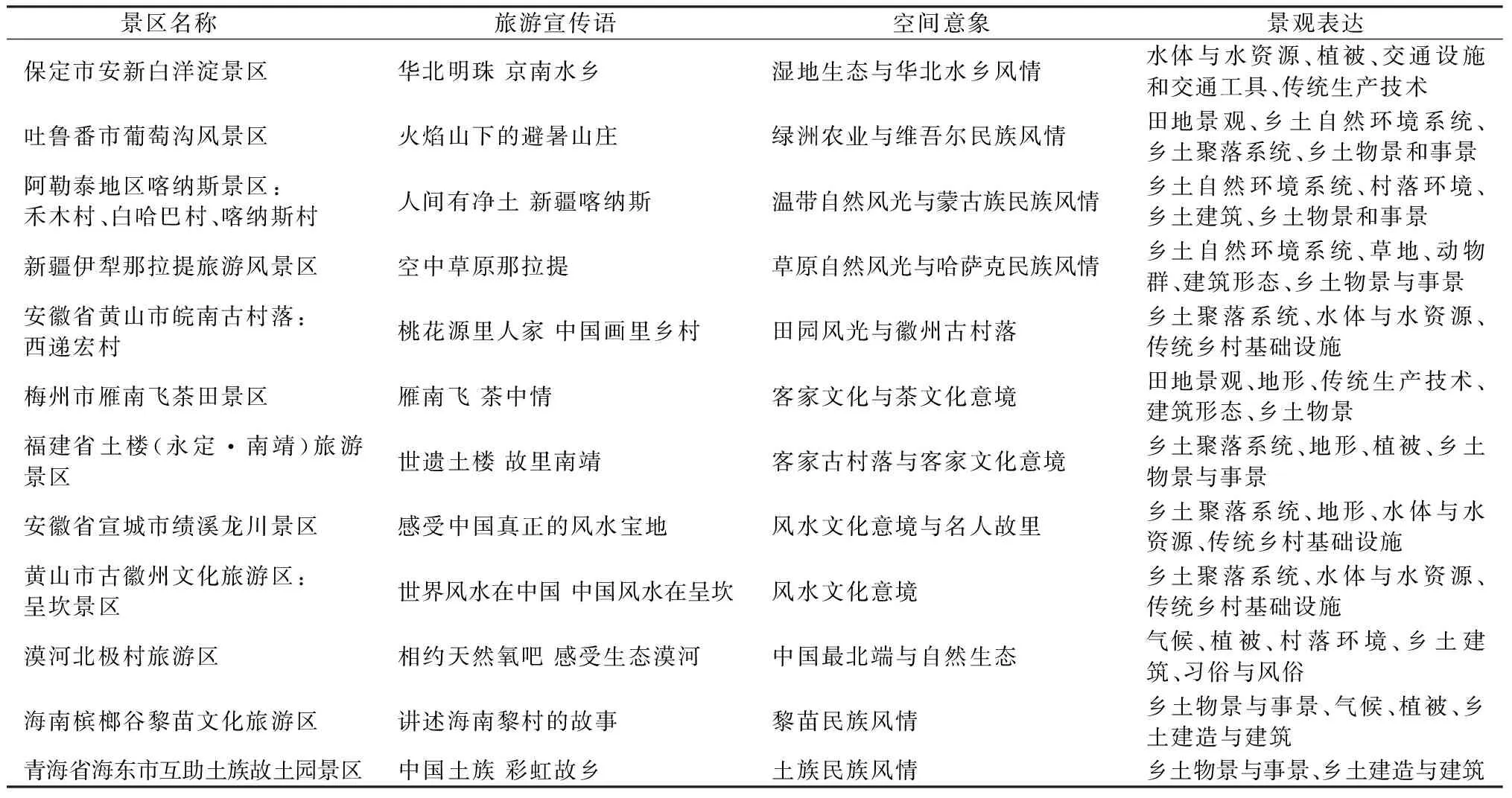

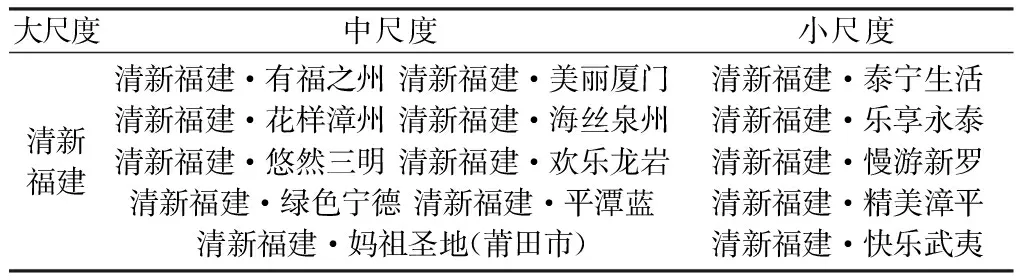

旅游者在不同行为阶段具有不同的目的地形象(destination image),区别于旅游体验后形成的综合形象,原生形象和引致形象对游客旅游动机的产生和出游决策的形成具有重要影响[35],目的地的原生形象和引致形象与其空间意象在本质上具有同构性。因此,通过旅游形象定位、旅游宣传语有效传达和塑造乡村旅游地空间意象是乡村旅游发展中的重要问题。本文收集整理了以国家5A级景区为代表的乡村旅游地宣传语,分析乡村旅游地形象定位所需展示的不同空间意象及其景观表达(表2)。

表2 国家5A级景区(乡村旅游地)旅游宣传语与空间意象Table 2 Tourism slogans and space images of national 5A scenic spots (rural tourism destinations)

作为一种地方感,乡愁是乡村旅游地空间意象所需传达和塑造的最终感受,其对游客的旅游动机和旅游行为具有重要影响。周尚意等[36]认为乡愁的道德评价具有空间性,意即乡愁的对象是具有尺度的(表3),乡愁发生的场所是具有距离远近差异的,乡愁的存续是具有移动性和转移性的。因此,注重乡村旅游地空间意象的层级性和不同层级的尺度转换、关注时空距离远近在空间意象传达中的特殊作用、利用好乡村旅游地空间意象的移动性和转移性是乡村旅游市场营销取得突破的重要方法。

表3 旅游空间意象的尺度性案例Table 3 Examples of tourism space images in different scales

4 乡村旅游地空间表征的路径

4.1 表征手法下乡村旅游地的地理想象

乡村旅游资源吸引力来源于乡土景观所内含的乡村地方性对旅游者“异地性”体验的满足,而无论是对于乡土景观还是乡村旅游地,异地性存在的本质是其所含的地方性。乡土景观是乡村地方性的可视化涌现,乡村旅游地空间意象对旅游者产生吸引力的根本路径是通过恰当的乡土景观组合表达旅游乡村所富有的地方性。表征理论及其工具为塑造和传达乡村旅游地地方性的空间意象提供了重要技术手法。表征手法擅于利用文本和图像建构的意象,来隐喻素材背后隐含的意识、文化、历史、权力和社会关系。表征主体可借用文本和图像来表征特定地方的地方性。以文本而言,莫言通过乡土景观、民俗风情、人物个性等文本建构了微小独特的高密东北乡,陈忠实通过麦田、农家人、宗族信仰等文本建构了陇上乡村白鹿原。图像素材也是建构地方空间意象的有效手段,如电影《指环王I》通过草原风光、淳朴民风建构了弗罗多家乡的美好形象,电影《阿凡达》通过自然风光和原始部落建构了纳威人的潘多拉。

将表征手法运用于乡村旅游地空间意象表达中需经过两个环节。首先是对基于乡土景观的乡村旅游地地方性之深刻认识和把握,这一地方性是后续表征运用必须一贯坚持和围绕的核心;之后是梳理分析蕴含地方特性的意识、观念、文化、历史、社会关系素材,并创造藉由文本和图像将其叙述和呈现的方式,这些表征方式是乡村旅游营销创新的答案。

4.2 非表征手法下乡土景观实践与具身体验

表征手法形成了旅游者对乡村旅游地地方性感知期望,非表征手法提供了旅游者在旅游世界中满足地方性感知欲求的工具。人文主义地理学者深刻认识到地方性所具有的主体性和建构性,受身体现象学、后结构主义、女性主义等哲学认识论的影响,新文化地理学者将地方性的主体性和建构性进一步阐释和发展,认为地方性并不是先验的、结构化的、历史的,而是存在于世、动态演变、现时的,由此衍生出地方性与生活世界同步共存的理论共识,新文化地理学者将其地方性建构阐述为非表征的地方。非表征理论的地方性伴随主体的身体行为产生,由身体互动、身体经验、情感等行为细节共同诠释。

在非表征手法下,乡村旅游地通过当地居民景观实践中具有日常性、实践性、具体性的形式提供给旅游者,旅游者在经历这些“陌生”的日常实践中反复模拟景观持有者的心态,在实践性、具体性的景观体验行为中产生身体经验和身体记忆,并藉由与当地居民共同的、寻常的景观实践经验产生情感,旅游者所感知的地方意义及其依托于乡土景观的地方感也同期形成。

4.3 乡村旅游地的地方性生产

表征与非表征手法提供了乡村旅游地地方性表达和塑造的有力工具,乡村旅游发展情境中,并不是所有的乡村主体都能在现代性语境下还保留着完整的地方性,更不论学者们所担忧的大众旅游对乡村地方性的解构或消弭作用。学界普遍认为在全球化和现代性语境下,地方性呈现出建构性[37],对历史街区和城镇空间地方性重构的研究尤其佐证了这一观点,但对于乡村旅游情境下乡村地方性重构的机制却少有整体性分析。

乡土景观是乡村地方性的集中涌现,以乡土景观为本底的乡村旅游资源更是乡村旅游发展的首要关注点。在乡村旅游开发与规划过程中,乡土景观体系被有意地挖掘、发现、审视并转化为旅游产品,政府、规划者、景区管理者、当地居民、游客连同景观体系共同构成行动者网络,这一进程促进了乡村自有地方性的显现。随着乡村旅游发展阶段的深入,乡村旅游地空间逐渐转向构想空间和生活空间,行动者也开始以新的共同目标来审视乡土景观。新行动者网络下,符号体系和意义体系被重新诠释和定义,出现了消费社会意指下对乡土景观的符号消费,乡土景观符号的能指系统和所指系统也被动发生变化,这种现象抑或是文化人类学者所称的“舞台化”。乡土景观体系、乡土景观符号体系和意义体系在乡村旅游发展的整个过程中,见证着乡村旅游地地方性的延续或演变,行动者主体若能在旅游发展过程中保持对乡村地方性的认知理性,乡土景观、符号、意义的变化运动则将有益地促进乡村旅游地地方性的彰显或再建构。

5 结论

乡村旅游地是当代中国特征明显、情境复杂的一类乡土空间,对其空间解构、表征要素及表征路径的研究弥补了乡土空间地方性研究的短缺。本研究认为地方性理论和表征与非表征理论是理解和解决乡村旅游地空间再建构问题的理论工具,并得出以下结论:1)乡村旅游的空间生产包括空间实践、空间表征、表征空间3类行动,在此作用下依次形成感知的空间、构想的空间和生活的空间,其空间要素表现为以乡土景观体系为核心的复合系统;2)乡村旅游地空间表征的要素包括空间边界、空间秩序和空间意象,3类要素是乡村旅游地空间实践和空间表征的核心内容;3)乡村旅游地空间表征的路径包括表征手法下乡村旅游地的地理想象、非表征手法下乡土景观实践与具身体验以及乡村旅游地的地方性生产等。本研究为实施乡村振兴战略下乡村地方性保留与传承提供了一定的理论参考。在广泛而深刻变化的乡村旅游发展与城乡统筹协调的实践背景下,把握乡村空间重塑的格局、尺度、过程等现实难题,仍需从文化地理学与景观地理学的角度分析、研究更多实践案例与现实规律。