CT 定位下使用颅骨钻孔引流术治疗亚急性硬膜下血肿的效果分析

2022-08-04田春辉崔彩虹通信作者李腾飞

田春辉,崔彩虹(通信作者),李腾飞

(1 河北大学附属医院神经外科 河北 保定 071000)

(2 河北大学附属医院康复医学科 河北 保定 071000)

(3 涞源县医院外科 河北 保定 074300)

亚急性硬膜下血肿是颅脑外伤中较为少见的一类颅内血肿,该病症一般与脑挫裂伤有关,患者多表现为头疼、呕吐加剧、躁动不安、意识障碍等症状。亚急性硬膜下血肿会对患者的脑组织造成机械性压迫,具有一定突发性,且预后较差,致死率及致残率相对较高。大量临床实践表明[1],通过予以亚急性硬膜下血肿患者早期诊断及治疗对预后效果的提升起到显著积极作用。标准骨瓣开颅术是临床中治疗亚急性硬膜下血肿的常用手术干预方法,虽然该方法的治疗效果较为显著,但是该治疗方法的创伤性较大,手术持续时间较长,且易导致患者出现脑室损伤。鉴于此,为探究出诊断及治疗效果更加确切的临床干预措施,本组调查特在河北大学附属医院神经外科病例中择取了部分亚急性硬膜下血肿患者展开临床对比分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取河北大学附属医院神经外科2018 年5 月—2021 年5 月期间收治的68 例亚急性硬膜下血肿患者。以患者的入院时间为分组依据,将上述68 例研究对象均分为观察组和对照组,两组基线资料统计如下。观察组(n=34)男患者占比47.06%(16/34),女患者占比52.94%(18/34);患者年龄为26~77 岁,中位年龄(42.7±7.1)岁;患者颅内血肿量为24~42 mL。对照组(n=34)男患者占比50.00%(17/34),女患者占比50.00%(17/34);患者年龄为28~75 岁,中位年龄(41.6±7.3)岁;患者颅内血肿量最下限为25~41 mL。两组上述基线资料(年龄、性别、病情等)对比,组间差异不具备统计学意义(P>0.05),有可比性。入组患者均对本次研究工作持支持态度,并签署了同意书。

纳入标准:患者均有明确外伤史,且经影像学检查和综合诊断后发现均符合亚急性硬膜下血肿的诊断标准。排除标准:①凝血功能障碍者;②存在治疗禁忌证者;③临床配合度低者。

1.2 方法

1.2.1 诊断方法

于治疗前予以患者电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)诊断,设备选用Activion16层螺旋CT(上海涵飞医疗器械有限公司),具体扫描方法为:先对设备相关参数进行科学设置,其中管电流与管电压分别为200 mA 和120 kV,层厚设置为5 mm,矩阵为256×256,层间距为5 mm,设置完成后予以患者扫描操作,在进行扫描时应从颅底部位开始扫描,而后逐渐扫描至颅顶。

1.2.2 治疗方法

对照组:对症治疗期间采用标准骨瓣开颅术进行临床干预,具体方法为:予以患者全麻处理后,在头部CT定位的辅助下明确患者颅内血肿的具体位置,掌握血肿情况,找到与血肿部位毗邻大骨瓣,并对准该部位行开颅术,骨窗直径控制在6~10 cm 之间即可,将患者的硬脑膜剪开,值得注意的是行该操作时应尤其谨慎,以免对重要的脑部功能区及脑血管造成不必要的损伤,待进入血肿腔后立即开展血肿清除操作,清除完毕后于患者创面处放置胶管引流,此外,应酌情为患者保留骨瓣或扩大骨瓣,具体应根据颅内压进行明确。

观察组:对症治疗期间在CT 定位下使用颅骨钻孔引流术进行临床干预,具体措施如下:于患者手术当日通过头部CT 检查定位其血肿最大的平面,明确其血肿处的中心部位后做一特殊记号。行手术治疗前先对患者进行麻醉处理,麻醉方式为全麻,待麻醉作用充分发挥后对手术入路加以确定,在确定最佳手术入路时应以血肿定位结果和脑功能定位结果为参考依据,并注意避让重要的脑功能区。于手术部位做一直径为3.0~3.5 cm的骨窗,而后对血肿进行穿刺,沿穿刺通道吸取血凝块,值得注意的是该操作应缓慢进行,予以患者出血部位电凝止血,并将引流管置于血肿腔内,清洗术腔直至流出的液体呈清亮状为止。对引流套管进行充分固定,并连接引流袋,确保引流通畅。针对存在血液黏稠现象的患者,应酌情予以其对症干预,具体干预方法为:采用无菌0.9%氯化钠溶液将10 000 U 的尿激酶稀释后通过引流管注入患者血肿腔内,并夹闭引流管,然后进行缓慢引流。

两组完成手术后均予以患者氧气支持,并持续供氧24 h;适当予以患者脱水及抗炎治疗,确保患者机体水电解质及酸碱始终保持平衡状态;遵医嘱要求予以患者营养神经类药物;于术后3~6 d 予以患者拔管(拔除引流胶管)操作。

1.3 观察指标

①术后一周对患者进行复查,以明确其血肿清除率。血肿清除率的计算方法为:在头部CT 的辅助下对患者的血肿范围进行仔细观察,并对血肿面积最大的截面进行测量,以准确掌握该界面的宽度和高度,而后运用以下公式计算患者的血肿量和血肿清除率:血肿量=宽度×高度×层面数/2,血肿清除率=患者术前血肿量-术后血肿量。②通过跟踪随访(为期半年)统计患者的死亡率。③统计患者治疗前与治疗后6 个月的神经功能缺损情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0 统计软件进行数据分析。计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料用频数(n)、百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血肿清除率、死亡率以及神经功能缺损评分对比

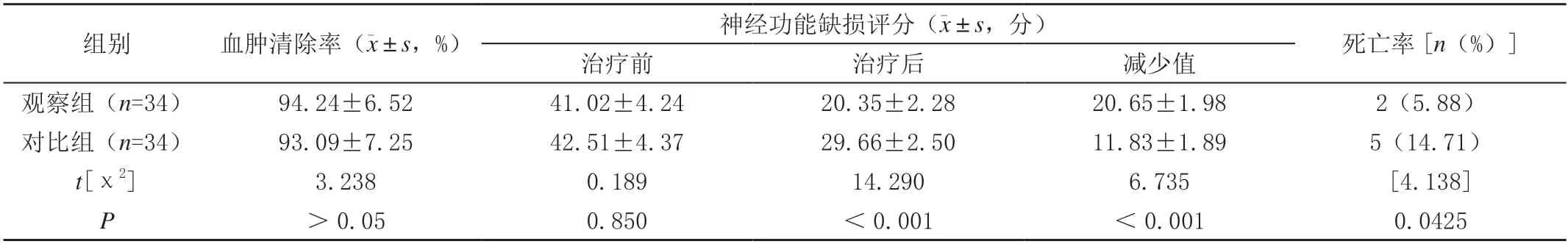

两组的血肿清除率对比差异不具备统计学意义(P>0.05);而两组神经功能缺损评分对比中,观察组神经功能缺损评分降低幅度显著大于对照组(P<0.05);且观察组患者的死亡率显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的血肿清除率、死亡率以及神经功能缺损评分对比

3 讨论

CT 检查是当前较为先进的一种影像学检查技术,其原理是利用人体各组织对X 线的吸收和透过率不同,应用高敏度的仪器对人体进行测量,从而获得投影数据,而后在计算机的辅助作用下完成检查部位的断面或立体的图像,临床医生可通过参考图像来及时明确患者受检部位的病变情况。CT 影响诊断具有扫描快、分辨率高、操作简便、无创等诸多优势,在多种疾病的检查中发挥着至关重要的作用[2]。

CT 是临床诊断硬膜下血肿的常见手段,该技术下使硬膜下血肿不但能及时作出正确的诊断,还能清楚地显示出病变的大小、形态、密度和邻近脑组织的关系,从而推测其临床分期,并能追踪观察疗效和病理演变的过程。根据出血速度不同硬膜下血肿可分为急性、亚急性和慢性。亚急性硬膜下血肿指患者在受伤后4~21 d 内出现的颅内血肿,是急性向慢性发展的过渡阶段,头晕、头痛、恶心呕吐、有意识障碍、一侧或双侧瞳孔扩散、行走不稳等是该病症的主要临床表现[3]。亚急性硬膜下血肿不但会对患者的脑组织造成机械性压迫,而且血肿分解产物还会对脑组织产生毒性反应,损伤患者的神经功能的同时大大增加患者残疾或死亡风险[4]。基于以上情况,临床有必要加强对该病症患者的早期诊断,旨在根据诊断结果并结合患者的具体病况为其制定切实可行的治疗方案,从而为患者临床治疗争取时机,提高疾病治疗及预后效果[5]。CT 在亚急性硬膜下血肿的临床诊断中同样发挥着至关重要的作用,可为临床诊断及治疗提供可靠参考依据,究其原因是因为借助CT 技术能够将血肿的具体位置以及血肿厚度清晰显示出现,并且组织分辨率相对较高。亚急性硬膜下血肿患者的血肿来源主要为:急性硬膜下血肿患者未得到临床及时有效的对症干预而发展至亚急性期,或者是原发损伤较轻,血肿形成较晚。血肿量大时CT表现为颅骨内板下新月形高密度、等密度、或混杂密度影,灰白质界面内移,周围脑室脑池、脑沟受压、变形、移位,脑中线结构向健侧移位等,较易做出诊断。当血肿量较小时,CT 可仅表现为血肿邻近颅骨“假性增厚”征或颅骨内板缘轮廓变模糊即颅骨内缘“掩盖征”,周围占位效应较轻,诊断较困难,易漏报。当出血1~2 周时,由于血红蛋白不断溶解、吸收,血肿密度逐渐减低变为等密度改变,此时,CT 只表现为占位效应(周围脑室、脑池变形,脑沟消失,灰白质界面内移等),而不能显示血肿的大小、范围,尤其血肿量较少或伴有脑萎缩,占位效应不明显时,更易漏报[6]。

标准骨瓣开颅手术是治疗亚急性硬膜下血肿常规手段之一,该方法下可帮助患者快速消除血肿,降低患者的颅内压的同时有效规避继发性病理改变现象,并促进其神经功能的恢复。尽管标准骨瓣开颅手术在亚急性硬膜下血肿治疗中存在诸多优势,如术野较为理想、血肿清除极为便捷等,但是患者行该手术后极易引发脑室损伤,同时受手术创伤较大、术中出血量较多以及手术耗时较长等因素的影响,大大增加了手术风险,致使患者治疗期间易出现手术不耐受情况,且术后恢复较慢,不利于患者康复进行的推进[7]。

颅骨钻孔引流术是一种创伤小、预后佳的手术干预措施,该术式往往在CT 定位下进行,以减少患者脑组织暴露范围,并帮助患者快速缓解疾病症状,消除颅内血肿,降低神经功能缺损程度[8]。于患者手术干预期间运用CT 进行辅助,可促使术野更加明亮,便于更加彻底地吸除颅内血肿,同时在吸除过程中还能有效避免牵拉或损伤脑组织,且利于室外引流管的精准置入,在一定程度上降低医源性神经功能损伤的发生概率,以取得理想化治疗效果[9]。本研究中予以患者CT 定位下颅骨钻孔引流术治疗时,使用了尿激酶这一外源性非特异性纤溶酶原直接激活剂,该药物的应用在手术中发挥着重要作用,利于更好地溶解患者的硬膜下血肿,究其原因是因为尿激酶的应用可有效消除抑制因子对纤溶酶原的抑制作用。此外,尿激酶的使用还可在一定程度上抑制脑组织发炎或出血症状的发生[10]。

本研究中为了确切了解CT 定位下使用颅骨钻孔引流术在亚急性硬膜下血肿中的应用价值,特在临床病例中择取了68 例上述病症患者展开分组对比研究,着重分析标准骨瓣开颅术(对照组)和CT 定位下颅骨钻孔引流术(观察组)的血肿清除率,患者神经缺损程度以及死亡率。本次研究结果中,两组的血肿清除率对比差异不具备统计学意义(P>0.05)。这一结果充分说明两种术式在亚急性硬膜下血肿患者的血肿清除中均具有显著作用[11]。同时通过评价患者的治疗前后的神经功能缺损程度后发现,两组治疗前的神经功能缺损评分差异不具备统计学意义(P>0.05);治疗后观察组的神经功能缺损评分显著低于对照组,且观察组经功能缺损评分降低幅度显著大于对照组(P<0.05)。这一结果充分说明CT 定位下颅骨钻孔引流术可有效降低患者的神经功能缺损程度,利于患者神经功能的快速恢复[12]。随访半年后统计两组患者的死亡情况后发现,两组死亡率对比,观察组<对照组(5.82%<14.71%),组间差异有统计学意义(P<0.05)。这一结果充分说明CT 定位下颅骨钻孔引流术的治疗效果更优,增加患者的生存概率。

综上所述,CT 定位下颅骨钻孔引流术在亚急性硬膜下血肿治疗中的应用效果及应用价值较高,可在保障血肿清除率的同时降低神经功能缺损程度,而且利于患者死亡概率的降低,值得推广。