3.0T高分辨率MR血管壁成像对急性脑梗死颅内动脉病变诊断效能及影像特征

2022-08-04唐雪珂

唐雪珂,张 敏,许 丹

(聊城市第三人民医院CT 室 山东 聊城 252000)

在临床脑血管疾病领域,急性脑梗死为多发性病症,随病情不断进展,可于脑梗死基础上有脑出血等发生,使疾病诊断和治疗难度进一步增加,进而影响到预后,故在病程早期开展明确诊断价值十分突出[1]。既往临床常用头颅磁共振血管成像技术对罹患急性脑梗死的患者进行检查,但其较难对血管壁结构进行清晰呈现,且有较高的误诊和漏诊风险,故在应用上有一定局限性。高分辨率磁共振成像是现阶段一项重要的脑血管成像技术,在对斑块成分和管壁结构进行评价时作用十分突出,且具无电离辐射,可多系列重复对比、无创等优势,除可对高质量2D 血管壁图像进行提供外,还可获取各向同性特征的3D 全脑血管高分辨率成像,故在对颅内动脉病变诊断上作用理想[2]。本次研究选取急性脑梗死患者,采用3.0T 高分辨率MR 血管壁成像技术进行检查,现就诊断颅内动脉病变的效能展开探讨,并将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年2 月—2022年2 月聊城市第三人民医院收治的急性脑梗死患者50 例,包括男27 例,女23 例,年龄21~79 岁,平均年龄(53.83±5.91)岁。

纳入标准:①患者均诊断为脑梗死;②无运动障碍,生命体征平稳者;③患者及家属均知情并签署知情同意书;④临床资料完整者。排除标准:①不具3.0T 高分辨率MR 血管壁成像检查、DSA 检查条件者;②不具自主沟通能力者;③合并脑外伤、恶性肿瘤者。

1.2 方法

两组均行3.0T 高分辨率MR 血管壁成像和DSA 检查,具体操作步骤如下。

3.0T 高分辨率MR 血管壁成像:此项检查在GE 3.0T SIGNA Pioneer 及相关配套软件下完成。协助患者调整为仰卧位,常规完成3D TOF 扫描,运用FSE(快速自旋回波序列)-CUBE 技术对血管腔图像进行重建。

DSA 检查:各项操作在GE3100 血管造影机下完成。于局部麻醉条件下,应用经股动脉依托改良Seldinger 技术进行穿刺置管操作,行全脑血管正侧位、主动脉弓、颈总动脉分叉处、椎基底动脉、两侧颈内动脉造影,于狭窄病变处实施放大造影操作,依据狭窄部位,对不同的投照角度进行选择,以对血管狭窄最理想显示。

由具丰富实践经验的心血管系统影像科医师观察MR 图像,对双侧大脑前动脉(anterior cerebral artery,ACA)对应的A1 段、A2 段图像,双侧大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)对应的M1 段、M2 段图像,双侧大脑后动脉(posterior cerebral artery,PCA)对应的P1 段、P2 段图像,颈内动脉终末段(terminal internal carotid artery,TICA)图像,椎动脉(vertebral artery,VA)、基底动脉(basilar artery,BA)进行观测。临床对血管狭窄程度的定义,即在测定时,为血管最狭窄处,同居于远端正常管径检测值之比。若比值为1,提示未狭窄,为0%,若为完全中断,提示狭窄为100%。对狭窄进行分级,I 度:介于0%~25%之间;Ⅱ度:介于26%~50%之间;Ⅲ度:介于51%~75%之间;Ⅳ度:介于76%~100%之间。

1.3 观察指标

①狭窄分析:以DSA 为金标准,分析3.0T 高分辨率MR 血管壁成像诊断效能,包括敏感度、特异度、准确率;②对比不同检测技术对ACA、MCA、PCA 检查所表现出的狭窄情况;③对比不同检测技术对TICA、VA、BA 检查所表现出的狭窄情况;④分析3.0T 高分辨率MR 血管壁成像诊断特征。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计软件分析数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分比(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 狭窄情况分析

50 例患者经检查共有血管550 条。其中,应用3.0T高分辨率MR 血管壁成像技术进行检查,正常血管共计442 例(80.36%);闭塞血管108 例(19.64%)。采用DSA 进行检查,正常血管430 例(78.18%);闭塞血管120 例(21.82%)。3.0T 高分辨率MR 血管壁成像诊断敏感度为71.67%(86/120);特异度为94.88%(408/430);准确度为89.82%[(86+408)/550]。见表1。

表1 3.0T 高分辨率MR 血管壁成像检查结果 单位:条

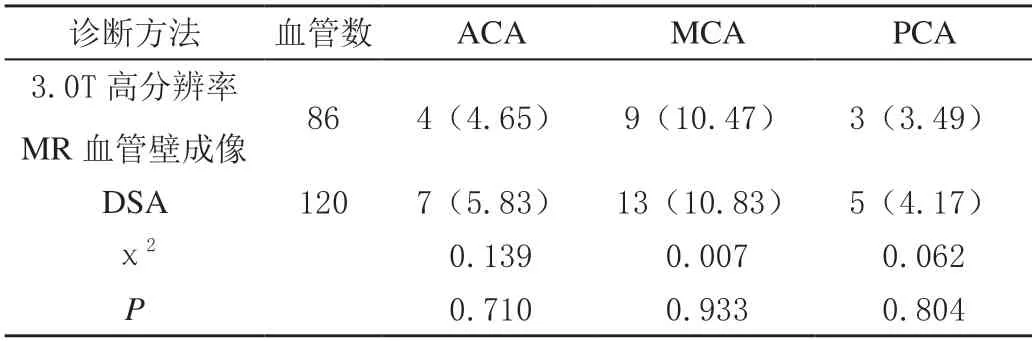

2.2 不同诊断方法ACA、MCA、PCA 检出狭窄状况对比

针对ACA、MCA、PCA 实施检查,3.0T高分辨率MR 血管壁成像与DSA 对相同观测项目的检出结果对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同诊断方法对ACA、MCA、PCA 检出狭窄状况对比[n(%)]

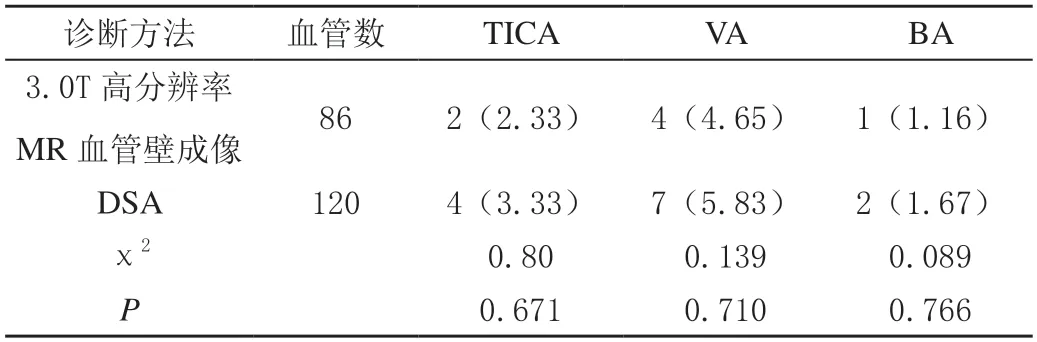

2.3 不同诊断方法TICA、VA、BA 检出狭窄状况对比

针对TICA、VA、BA 实施检查,3.0T 高分辨率MR血管壁成像与DSA 检查TICA、VA、BA 的狭窄状况对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 不同诊断方法对TICA、VA、BA 检出狭窄状况对比[n(%)]

2.4 影像特征

采用3.0 T高分辨率MR 血管壁成像诊断,患者病发部位以明显高信号为特征,患者表观弥散系数为(0.32±0.07)。

3 讨论

急性脑梗死在临床有较多诱导因素,且十分复杂,可引发动脉血管壁发生病变、血流动力学异常、血液成分变化的颅外因素、脑部疾病等均可诱导本病发生[3-4]。另外,外科手术为重要的对本病进行治疗的方案,但在手术操作前对患者适应证、禁忌证以及预后效果进行评估,需有影像学资料作为依据,以此对病变血管壁狭窄情况、长度以及血管所处的位置等进行明确[5-6]。而如何在早期对急性脑梗死进行诊断是临床关注的重点,CT和MRI 均为重要的诊断急性脑梗死的方案,但头颅CT有较低的敏感性,尤其是在对延髓梗死灶和脑桥进行诊断时,其扫描图像有较重的骨伪影,而应用MRI 常规训练对急性脑梗死位置进行定位以及对损伤程度进行评估,有较低的敏感性和准确性,故在临床使用有一定的局限性。DSA 为经电子计算机辅助成像的一种造影方案,为现阶段对血管闭塞、狭窄进行诊断的金标准,但因在对患者注药、插管时可诱发血管损伤、血管痉挛等,故不宜早期用于颅内动脉狭窄的筛查[7-8]。

应用3.0T 高分辨率MR 血管壁成像技术对活体粥样硬化斑块成分进行诊断,与颅内动脉粥样硬化斑块的病理标本在特征上具高度一致性,可对活体颅内动脉硬化狭窄在定性、定量、病理改变上的研究提供依据,通过对斑块成分进行分析,并对管腔结构、管壁进行探测,除可对血管狭窄程度进行测量,还可对颅内动脉斑块性质特点有较为清晰的显示,对斑块所具有的稳定性进行判断,进而对病因进行分析[9-10]。增强扫描可对血管炎、颅内动脉斑块、其他病变进行鉴别。因3.0T高分辨率MR 血管壁成像技术进行相关检查,通过对多通道头颈部线圈应用,可促图像分辨率提高,以对斑块位置进行较清楚的显示[11]。而且因具有黑血、亮血技术,可使血管管壁、血液、斑块的对比效果提高,并对血管腔内血液流动干扰信号进行抑制,最大程度减少伪影,进而对狭窄处的血管管壁、厚度、斑块分布等清晰显示,为对颅内动脉斑块成像进行细致检查打下了坚实基础[12]。结合本次研究结果示,本次共抽取的50 例患者中,应用3.0T高分辨率MR 血管壁成像诊断敏感度为71.67%,准确度为89.82%,特异度为94.88%;且在对ACA、MCA、PCA、TICA、VA、BA 检查上与金标准无显著差异(P>0.05)。

综上,罹患急性脑梗死的患者应用3.0T高分辨率MR 血管壁成像技术实施检查,可有效将动脉狭窄、闭塞检出,可为临床治疗提供重要参考依据。