征税能抑制企业涉房投资吗

——兼论“脱实向虚”的另一条路径

2022-08-03刘金东姜令臻

刘金东 陶 然 姜令臻

一、引言

近年来,我国房价快速上涨,实体经济却持续低迷,两者的投资回报率出现了巨大落差,显著影响了企业的投资取向,促使非房地产企业增加了房地产投资行为(樊光义、张协奎,2022)。已有的研究主要集中在企业多元化经营层面,即非房地产企业通过设立房地产子公司、投资入股房地产企业等形式进入房地产行业领域的涉房投资行为。例如,荣昭、王文春(2014)研究了2001-2008年35个大中城市房价上涨对本地区非房地产上市公司进入房地产行业的影响,发现房价上涨越快,当地企业进入房地产行业的可能性越大,尤其是利润率较低的企业相比而言进入房地产的倾向性更为显著。他们的研究论证了非房地产企业更多是受偏高的房地产行业利润吸引、从获利动机出发做出的多元化经营决策。王文春、荣昭(2014)的后续研究认为,房价上涨促使非房地产企业大量资本进入房地产行业,是造成企业研发创新倾向弱化的重要原因之一。实际上,多元化经营只是企业房地产投资行为的其中一种,由于行业门槛高,故而其发生率相对较低,范围也相对有限,黄彦彦、李雪松(2017)基于2009-2014年制造业上市公司的统计数据显示,仅有8.3%的制造业公司涉足了房地产多元化经营。房地产行业的高门槛不仅在于资金规模要求,还对地方政府关系、行业资质有较高的要求(周黎安,2008;杨广亮,2019等)。

在多元化经营以外,企业还可以通过购建办公楼、住宅楼、厂房等不动产持有行为获得涉房投资收益(袁从帅等,2015;贾国强、曹煦,2017)。这种模式的好处在于资金需求少、进入门槛低,任何企业都可以随时做出投资决策或者灵活调整投资规模。在过去几年中,国内出现了很多典型的企业涉房投资案例。例如,联想集团2016年公布第一财季净利润1.73亿美元,其中有1.32亿美元来自于出售北京办公楼所得收益,约占第一财季净利润的76%。2019年7月,主营业务投资在中国连续亏损15个季度的LG公司通过出售北京办公大厦一次性获利60亿人民币,从而使其从中国市场全身而退。学术领域,对于企业涉房投资问题在投资性房地产的相关研究中已有零星涉及(如宋军、陆旸,2015;张成思、张步昙,2016等)。企业购建办公楼、住宅楼、厂房等不动产除了列入“投资性房地产”科目之外,还能列入“固定资产”、“不动产类在建工程”、“土地使用权”三个科目,参考刘金东、管星华(2019),本文将非房地产企业持有以上多种形式不动产的行为统称为“涉房投资”,以区别于房地产多元化经营。由于房价上涨幅度高于其他资产,逐利动机促使企业出现了过度投资和囤积不动产的倾向(蔡庆丰等,2020)。企业持有不动产还可能是出于融资动机,持有不动产越多,能够获得的贷款也就越多,这种“抵押品效应”缓解了企业融资约束,却也将信贷通道与不动产深度绑定,增大了经济波动程度(Chaney et al.,2012;罗时空、周亚虹,2013)。除此以外,政治关联程度也会影响企业的不动产持有行为,企业购建不动产的难易程度、位置选择均受到其与本地政府政治关联程度的显著影响(杨广亮,2019),且企业过度投资的程度与政治关联程度显著正相关(梁莱歆、冯延超,2010;Dong et al.,2012)。已有研究发现,融资动机和政治关联下取得的贷款等资源并没有引导企业投资实体经济,而是给了企业一种低风险、高收益的示范效应,促使企业更多地购建不动产,产生了从不动产持有到过度持有的自我加强机制,从而挤出了实体经济投资(钟腾等,2020;杨国超等,2020)。相比金融资产配置主要是出于逐利动机和蓄水池效应(叶永卫、李增福,2021等),企业涉房投资动机更为多元化。企业涉房投资与金融化同属于“脱实向虚”的投资行为,但从本质上还有很大差别,部分研究者习惯于将投资性房地产等纳入到金融化范畴,但无论是资产形态、变现能力还是行为特征,涉房投资和金融化行为都存在根本性差异。持有不动产除了保值增值的投资需求以外,还可以作为生产要素提供经营场所以及作为抵押品获得信贷供给(罗时空、周亚虹,2013;钟腾等,2020等),这些特征均不在金融化研究范围之内,故而本文倾向于构建一个相对独立的涉房投资体系,以之为研究对象,并区别于金融化行为研究。本文将企业涉房投资看作是与企业金融化并列的概念,企业金融化是非金融企业做金融资产投资,而企业涉房投资则是非房地产企业做房地产相关投资,二者合计构成了企业“脱实向虚”的两大路径。

与金融化行为研究自成体系形成鲜明对比的是,涉房投资研究目前仍然处于单维度、碎片化的状态。不仅将投资性房地产纳入了金融化范围,还将与之可以自由转换科目的不动产类固定资产纳入到了实体投资范畴(如郭杰,2010;卢锐、许宁,2011),这在一定程度上夸大了实体投资。申广军等(2016)、袁从帅等(2015)将设备类固定资产投资与非设备类固定资产投资相剥离,称前者为生产经营所必需的固定资产,而将后者直称为房地产投资,王林辉、董直庆(2012)认为资本体现式技术进步发展耦合于蕴涵前沿技术的机器设备投资过程中,以设备类固定资产投资占比表征资本体现式技术进步。非设备类固定资产投资相比设备类固定资产投资与生产经营和技术创新关系更弱是不争的事实,为了进一步纠正企业行为,推动技术创新,汪德华(2016)提出取消非设备类固定资产抵扣、将设备类固定资产加计抵扣的思路。总体来看,国内对企业多元化经营的研究过度局限于房地产一个行业部门之内,对投资性房地产的金融化处理混淆了虚拟经济部门的内部分类,对不动产类固定资产的实体化处理则混淆了虚拟经济部门与实体经济部门的外部分类。

非房地产企业的涉房投资已经演化成一种“中国式圈地”行为,虽然符合理性经济人的逐利动机,但积沙成塔,很容易带来中国经济总体的“脱实入虚”,进一步削弱中国经济的竞争力(刘金东、管星华,2019)。2022年3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议强调了“金融机构必须从大局出发,坚定支持实体经济发展”,企业涉房投资不仅形成了“脱实向虚”的又一条路径,而且还让宏观经济与房价深度绑定,给未来经济稳增长带来了更多的不利因素。自2018年以来,地方政府已经开始警惕企业涉房投资的不利影响,西安、长沙、杭州、上海、深圳、江阴、南京等城市先后出台政策限制企业购房,但限制措施只能局限于住宅楼等较为狭隘的领域,正如前文所言,企业涉房投资远不止于此,还有办公楼、厂房等不动产类型,然而这种涉房投资很难从性质上将正常生产经营需求和非正常投资需求区分开来,故而对于企业涉房投资行为的矫正,行政手段往往要落后于税收手段,后者作用于市场交易,通过改变不同投资行为之间的相对价格产生引导效应,这种寓禁于征的税收调控要比一刀切的行政调控更为精准和灵活。遗憾的是,当前对于具有更广泛现实意义的涉房投资行为仍然缺乏应有的重视,不动产税制的影响也大多局限于个人层面,对企业涉房投资以及与之相关的税制问题缺乏清晰的认知。因此,本文针对企业涉房投资和不动产税制完善问题的研究具有重要的理论和现实意义。

本文接下来的安排如下:第二部分是相关文献综述;第三部分是企业涉房投资和不同环节不动产税收负担的基本事实呈现;第四部分基于2007-2019年非房地产上市公司数据实证分析不同环节税收对企业涉房投资的影响;第五部分基于第四部分研究结论进一步使用省级宏观面板数据分析不同地区间土地增值税的征管力度操纵行为,论证了相邻省份之间的土地增值税征管的竞低倾向;最后一部分总结全文研究结论并提出相关政策建议。

二、相关文献综述

当前研究主要将企业投资结构偏向问题归结于收益差。Miao and Wang(2012)构建了包含两个部门的内生增长模型,无泡沫部门的企业资本会被有泡沫部门更高的投资回报率所吸引,从而抑制了无泡沫部门的投资,该模型从根本上认为虚拟经济部门和实体经济部门之间的绝对收益率剪刀差是造成企业投资结构偏向于虚拟经济的根本原因。荣昭、王文春(2014)、王文春、荣昭(2014)、黄彦彦、李雪松(2017)针对上市公司房地产多元化经营决策的研究均认为,两部门收益率落差是推动非房地产公司涉足房地产投资领域的最重要原因。部分对企业金融化行为动机的研究也持这一观点(如张成思、张步昙,2016;刘贯春等,2019)。作为资本投资回报的漏出和消减因素,税收一直是影响资本成本和投资收益的重要因素(Hall and Jorgenson,1967),但税收因素并不仅仅作用于“绝对收益差”,还通过税收的替代效应改变两类投资之间的相对价格进而改变最优决策下的均衡投资结构(Cummins et al.,1995)。如聂辉华等(2009)、申广军等(2016)、范子英、彭飞(2017)等研究者均认为增值税进项税额抵扣范围变化会带来不同投资之间相对价格的变化,从而影响企业投资选择。

涉房投资的税收治理最早可以追溯到土地增值二次分配理论。约翰·穆勒(1848)在其代表作《政治经济学原理》一书中抨击了地主阶级的不劳而获,认为土地增值都应该归功于全社会劳动生产的贡献,不能被地主阶级据为己有,建议将土地现有价值部分归于地主所有,而其动态增值部分要通过税收的方式交予国家。这一“涨价归公”思想是通过政府“有形之手”实现土地增值的二次分配和社会返还,将来自于全社会劳动生产的增值收益最后用于公共产品的供给上(程雪阳,2014)。“涨价归公”思想的提出也为开征土地增值税奠定了理论基础(王昉、熊金武,2010)。国内针对转出环节的土地增值税研究较为丰富,研究者均看重土地增值税对房地产投资收益的压缩效应,如谢群松(2003)认为应当将土地增值税设立为专门应对土地投机行为的相机抉择工具,其效果要优于行政政策和货币政策。崔晓青、葛震明(2005)探讨了调整预征税率的土地增值税改革设想,提出通过土地增值税控制开发商的暴利和抑制房价的上涨。岳树民(2005)则提出进一步加强土地增值税的征收力度,将更多土地增值收益通过土地增值税收归国有可以有效调控房地产市场。周仕通(2007)认为,土地增值税清算制实施后能改善供求关系,短期内使商品房供应量增加,需求量减少,土地增值税清算额不会转移到房价中,房价上涨幅度下降进而理性回归。当然,土地增值税在实际征管中存在的问题也引起了研究者的重视,其计算复杂、清算难度大,造成税务部门在如何把握扣除项目、如何实现最终清算上存在较大的不确定性(葛静,2015)。

除了转出环节的土地增值税以外,土地增值二次分配还能通过持有环节税实现(Bentick,1979)。亨利·乔治(1879)在其代表作《进步与贫困》中提出了“价值捕获”的概念,他认为:与劳动及其他形式的资本不同,土地会随着城市的扩大变得相对稀缺而自动升值。尽管土地所有者可能并没有从事任何生产性劳动,他们会自动地因土地升值而获取更多的社会财富。亨利·乔治建议使用单一的土地价值税,以在持有环节捕获本应属于全体社会成员共同所有的财富。不动产持有环节税相比转出环节税,短期的税收负担更低,更容易被民众接纳。Tiebout(1956)提出了用脚投票理论,指出持有环节税能够体现“取之于民用之于民”的受益一致原则,通过公共服务资本化实现居民受益和财政支出的均衡状态。“价值捕获”的思想要求对不动产不仅要宽税基征税,同时也要按照市场价值征税。与之不符的是,我国现行的房产税在税基设计上按照“房产原值”扣除一定比例后计征,无法如实反映不动产的市场价值(蒋军成,2012;葛静,2015等)。固定资产原值逐年计提折旧,但其实际市场价值却不断上升,越是房价涨幅大的地区,房产税计税基础与真实市场价值的剪刀差越大,税收负担与受益程度不匹配,违背了“价值捕获”原则(冯海波、刘勇政,2011)。按照张平、侯一麟(2019)建立的投标排序模型,持有高价房却按照原值计税的纳税人实际上相当于在“再分配”过程中享受了财政补贴,不仅没有承担相应的成本,反而获得了净收益。由此可见,现行房产税对“价值捕获”的偏离也会影响企业持有成本和收益,进而影响企业的涉房投资倾向。部分研究者如刘甲炎、范子英(2013)、Bai et al.(2014)、张航、范子英(2021)以2011年针对居民住房试点的上海、重庆新房产税为研究对象实证检验了住宅房产税对住房投机需求的影响,发现以市场价值征收的持有环节税确实能够有效抑制个体投机需求,从而有效控制地区房价。

梳理以上文献可知:其一,当前围绕企业涉房投资的不动产税制研究较为有限,大多数研究都是基于居民住房而展开,研究了持有环节税收对房价和投资需求的影响,但在研究对象上忽视了企业也是重要的炒房主体。其二,众多围绕不动产税制的研究由于缺乏真实的不动产市场估值,对持有环节真实税收负担的衡量一直处于研究空白,本文参考并改进Chaney et al.(2012)的方法,估算上市公司持有不动产的市场价值,为测算企业真实的持有环节税收负担提供了可行性基础,也属于国内首次运用。其三,对于土地增值税微观层面抑制投资需求的实证研究以及宏观层面土地增值税的税收竞争行为研究都仍然匮乏,基本停留在理论探讨层面。考虑到当前研究现状,本文的研究设计主要是论证土地增值收益二次分配的两大税收手段:持有环节房土两税(即房产税和城镇土地使用税)和转出环节土地增值税如何影响涉房投资行为,并进一步探讨流程复杂、不确定性空间较大的土地增值税在地方政府具体征管中是否存在刻意而为的税收竞争行为,从而在多个方面弥补当前研究的不足。

三、企业涉房投资行为和不同环节税收负担的经验事实

(一)企业涉房投资行为的经验事实

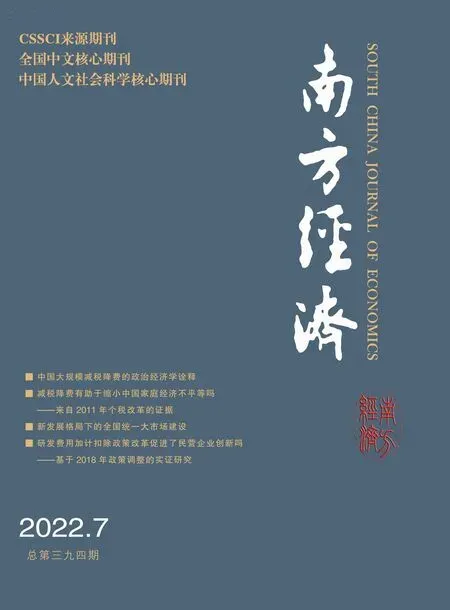

企业涉房投资的不动产类型包括投资性房地产、不动产类固定资产、不动产类在建工程和土地使用权,考虑到不动产类在建工程类似于“中间品”,最终会转入其他科目,且其在后文不动产市场价值评估中较难实现,我们以投资性房地产、不动产类固定资产和土地使用权这三个科目来衡量企业涉房投资行为,以三者的期末净增加值占企业期末总资产的比重作为企业涉房投资深度的衡量指标。下图1是我们分年度计算的非房地产企业平均涉房投资深度,可以看到,企业涉房投资深度平均约在2%水平上下,即流量口径的当年涉房投资额会占到存量口径的期末总资产的2%,这一比例已然偏高。如果将涉房投资与利润总额相比的话,平均占到利润总额的34%。企业涉房投资总体呈现先上升、后下降的倒U形趋势,2012年是由升转降的拐点年份,这可能与土地政策的收紧有关。2012年下半年,国土资源部发布了《关于严格执行土地使用标准大力促进节约集约用地的通知》,要求严格执行国家发布的《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》、《工业项目建设用地控制指标》,严格房地产用地宗地规模、容积率控制等各类土地使用标准,以便控制建设用地规模,促进土地节约集约利用,这些举措都会对非房地产企业涉房投资产生影响。从另一个角度来看,2010到2015年也形成了一个涉房投资较高的“波峰”,而这一段时间恰好是中央政府调控房地产市场的严峻时期,其中可能存在较大的市场间溢出效应,即调控主要针对住房,企业涉房投资是围绕商业房产,故而能够避开调控政策,形成一个躲过政策掣肘的替代性投资品。我们在图1中也对比了涉房投资深度与GDP增长率、商品房平均销售价格增长率的关系,发现只有在2012年之前企业涉房投资深度的变化趋势与商品房平均销售价格增长率较为相近,其他年份三者的关系并不明显。

图1 企业涉房投资深度趋势对比

(二)持有环节税收负担的经验事实

持有环节税收主要是房产税和城镇土地使用税(下文简称“房土两税”),我们通过WIND数据库抓取了各个非房地产上市公司当年实缴房土两税税额,持有环节的实际税收负担率应当以房土两税实缴税额除以企业持有不动产的市场价值,考虑到会计制度上多是以历史成本计量法来计算不动产账面价值,造成该账面价值与实际市场价值严重偏离,特别是房地产价值不断上涨的中国,这种偏离尤其突出。我们参考并改进Chaney et al.(2012)的方法,估算上市公司持有不动产的市场价值,方法简要介绍如下:①针对不动产类固定资产,以估算的每个公司总折旧年限乘以累计折旧与历史成本比值,得到公司不动产的平均已使用年限,即有,平均已使用年限=(累计折旧/历史成本)×总折旧年限,总折旧年限=房屋建筑物的历史成本/年折旧额。利用第一步计算出的平均使用年限,结合公司总部所在省份的历年商业营业用房平均销售价格指数推算其当前市场价值。②针对投资性房地产,区分其计量方法,对于历史成本计量的,以上述固定资产估算方法进行估值,对于公允价值计量的,以当年公允价值作为当前市场价值。③对于无形资产中的土地使用权,方法同固定资产中的建筑物,只是把“折旧”改为“摊销”,逻辑和步骤均无二致。加总三类不动产估值即为企业持有的不动产市场总值,房土两税占该市场总值的比重不仅是持有环节税的实际税收负担率,也实质上是价值捕获程度的衡量指标,即房土两税在多大程度上体现了真实市场价值。

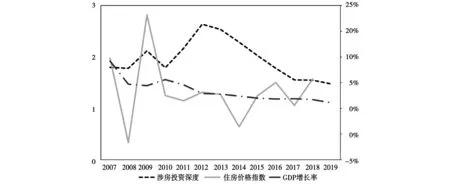

下图2是我们计算的房土两税占账面原值的比重和占市场估值的比重对比,可以看到,房土两税占市值的比重要明显低于占原值的比重,前者平均为0.2%,后者平均为0.6%,这意味着我们估算的企业持有不动产的市场价值要远高于其账面原值,平均相差2倍。因此,现行房土两税一个针对原值征税,一个实行定额征税,都不能反映真实市场价值,随着房价高涨,持有环节税收的价值捕获程度也越来越低。图3是上市公司样本房土两税占市场价值比重(持有环节实际税负率)与其持有的不动产市场价值对数的散点图和拟合曲线,显示持有环节实际负担率呈现出一定的累退性,与企业不动产市值总体呈显著的负相关关系。

图2 不同口径的持有环节税负率对比 图3 持有环节实际税负率随不动产市值的变化

(三)转出环节税收负担的经验事实

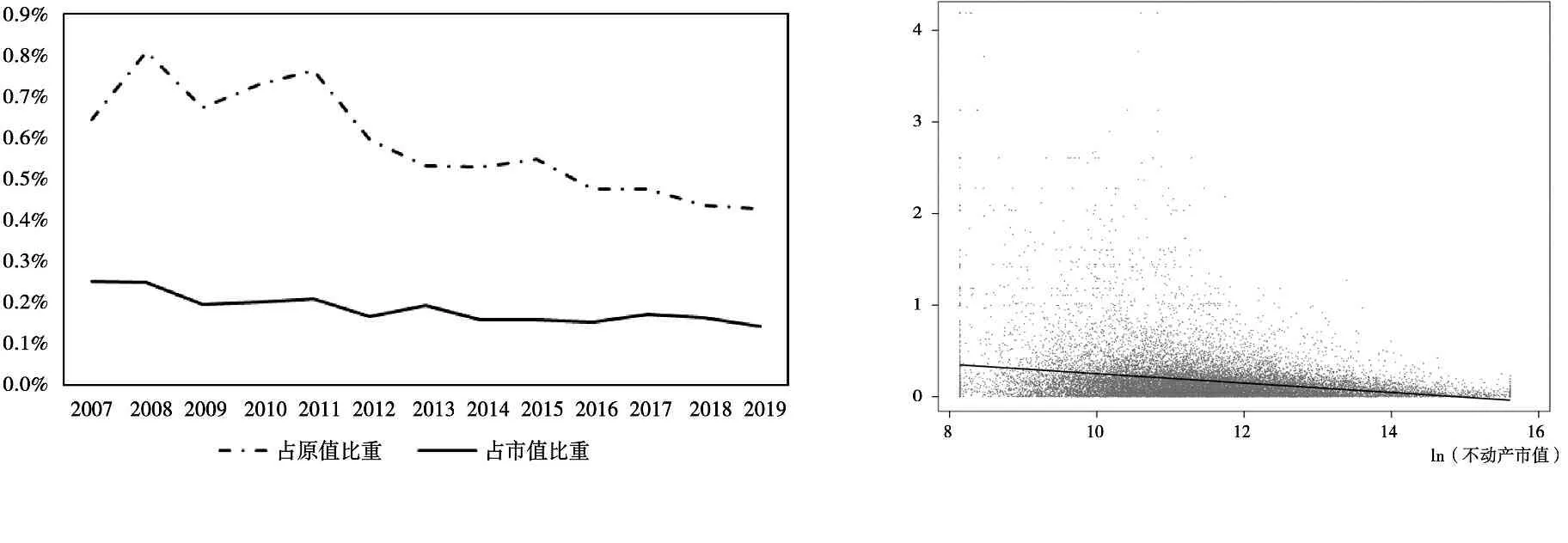

转出环节主要针对土地增值税,我们通过WIND数据库抓取了各个非房地产上市公司当年实缴土地增值税税额,发现2007-2019年共有1834个样本当年缴纳了土地增值税,占比约为8.33%。图4统计了缴纳土地增值税的非房地产企业数,需要缴纳土地增值税的非房地产企业数有所上升,但由于上市公司数量越来越多,占全部非房地产上市公司的比值波动中逐年下降。不过,我们计算得到的非房地产企业土地增值税平均纳税额整体呈现指数化上升趋势,如图5所示,从2007年平均872万元升至2019年平均9112万元,13年间翻了9.45倍,非房地产企业的涉房投资收益之迅猛可见一斑。

图4 缴纳土地增值税的非房地产企业统计 图5 非房地产企业土地增值税平均纳税额统计(单位:万元)

四、税收对企业涉房投资行为的影响检验

(一)研究设计

这一部分要通过实证回归验证不同环节税收是否有助于抑制企业涉房投资行为,我们已经确定了被解释变量是企业涉房投资深度(以三类不动产期末净增加值占期末总资产比重衡量,为了避免解释变量系数估计值的数量级过小,该指标乘100处理),核心解释变量分别是持有环节税收负担率(以房土两税实缴税额除以企业持有不动产的市场价值衡量)和转出环节税收负担率(以土地增值税实缴税额除以企业利润总额衡量)。

构建基准的动态面板回归方程表示如下:

invit=α+βinvit-1+γktaxit+ρstaxit+λΘit+μi+μc+μp+μt+εit

(1)

其中,下标i对应不同上市公司个体,t表示年份,invit为企业涉房投资深度,ktaxit表示持有环节税收负担率,staxit表示转出环节税收负担率,Θit则表示企业层面的控制变量集,除了考虑个体固定效应μi以外,还考虑了行业、省份、年份层面的固定效应,分别用μc、μp、μt表示。需要说明的是,之所以在个体固定效应之外考虑行业和省份固定效应,是因为个别上市公司可能会出现主营业务调整和总部跨省搬迁的现象。我们借鉴张成思、郑宁(2018)的研究,选取了如下11个企业层面对投资有影响的控制变量,具体变量及构造方式如下:

企业规模(size)=企业资产总额的自然对数;

盈利水平(profit)=企业利润总额/营业收入;

融资成本(cost)=财务费用/营业收入;

融资约束水平(cons)=经营性现金净流量/企业总资产

财务杠杆率(lev)=企业总负债/企业总资产;

流动性(flu)=(现金及现金等价物余额+0.7×应收账款+0.5×存货-应付账款)/固定资产净额;

股权架构特征(lead10)=公司前10大股东持股比例之和;

成长性(rgrowth)=企业营业收入的同比增长率;

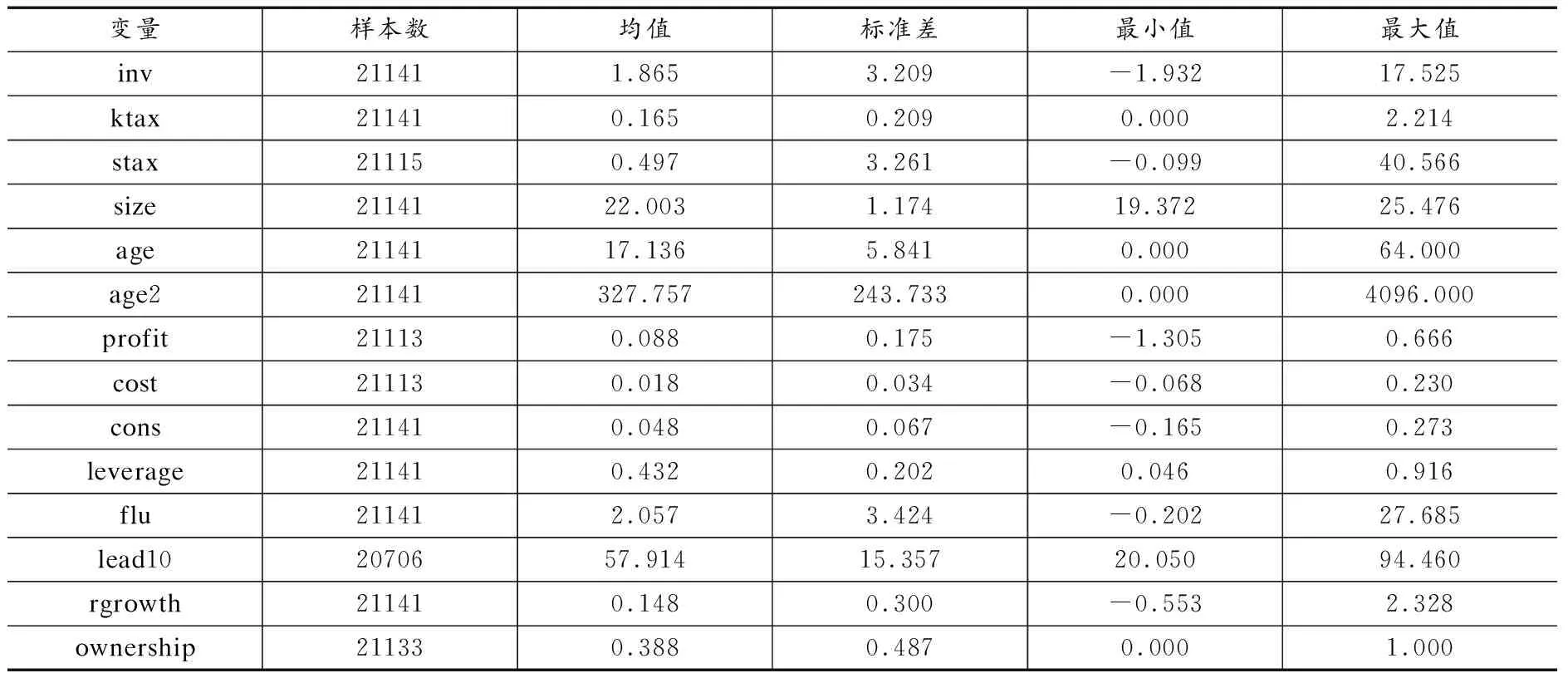

同时,本文还加入了企业年龄(age)以及企业年龄的平方(age2)作为控制变量,除此之外,企业的所有制类型可能也会对投资造成一定影响,因此本文还加入了企业的所有制类型(ownership)作为控制变量。各变量描述性统计如下表所示:

需要说明的是,考虑到财务指标不具有可比性,除了删除房地产行业样本以外,还删除了金融行业样本。因为与现实不符,删除了持有不动产数据缺失和持有不动产市值小于零的样本,同时删除了杠杆率大于1的异常样本。有2个样本公司成立年份为负,也做了删除处理。考虑到极端值影响,对除了所有制类型、企业年龄及其平方以外的连续变量逐年做了双边1%的缩尾处理。处理后,能够用于回归的有效样本数进一步缩小为20655个。

(二)回归结果

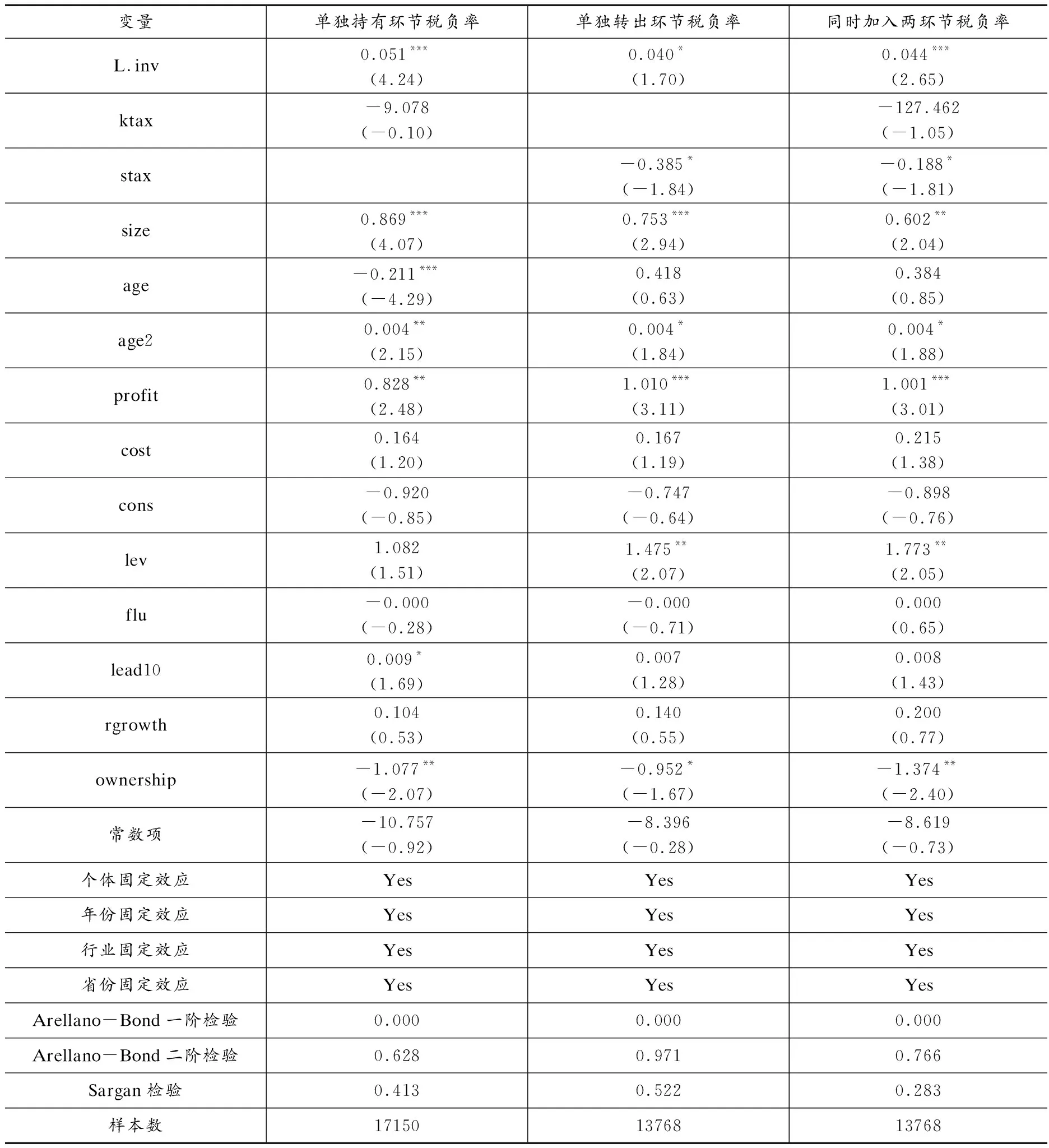

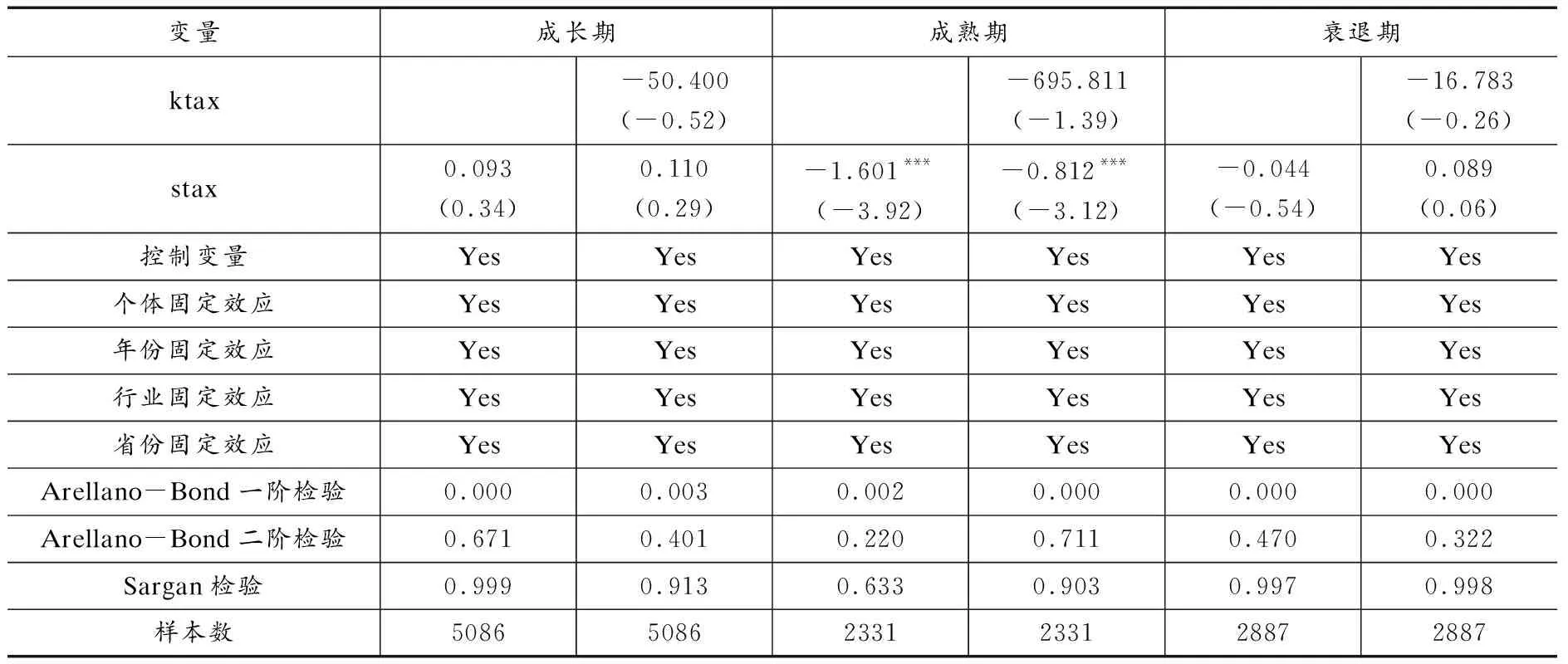

考虑到企业涉房投资行为自身具有路径依赖的动态惯性,同时企业涉房投资越多也会造成相关税收负担越重,从而出现因果倒置的内生性问题。基于此,我们选择使用系统广义矩估计(GMM)方法,解释变量中加入被解释变量的滞后一阶,以核心解释变量的滞后二阶为工具变量,系统GMM回归均通过了Arellano-Bond自相关检验和Sargan过度识别检验。表2回归结果显示,无论是否加入转出环节税收负担率stax,持有环节税收负担率ktax的系数估计值均不显著,意味着当考虑企业的动态惯性行为和控制内生性偏误之后,持有环节税收负担率并不能有效抑制企业涉房投资倾向。而无论是否加入持有环节税收负担率ktax,转出环节税收负担率stax的系数估计值始终在10%水平上显著为负,这意味着,虽然持有环节税收负担率没有显著抑制企业涉房投资,但转出环节的土地增值税能够有效降低企业的涉房投资倾向。未加入持有环节税收负担率ktax时,转出环节税收负担率stax的系数估计值为-0.385,表明当土地增值税占企业利润总额的比重每提高1个单位,则企业涉房投资额占总资产的比重降低约0.00385个单位,以上市公司年度利润总额平均值来衡量,这一降低幅度接近于年度利润总额的7%,从而显著减轻了涉房投资对企业利润的挤占效应。

表1 变量描述性统计

表2 税收影响企业涉房投资的回归结果

从控制变量来看,企业规模(size)和企业盈利水平(profit)始终对涉房投资深度有显著正向影响,企业规模越大、利润率越高,则资金越充裕,从而能投入更多资金用于涉房投资。企业所有制类型(ownership)对涉房投资始终显示出负向影响,这意味着国有企业相对有更少的涉房投资,这一结论与刘金东、管星华(2019)的研究保持一致,究其原因,可能是国有企业决策者除了是理性经济人以外,还是理性政治人,会服从于中央政府宏观调控的大局,而非一味追逐虚拟经济投资的超额利润。值得注意的是,企业年龄平方(age2)系数估计值始终显著为正,这意味着企业涉房投资行为与企业年龄之间可能呈现先下降、后上升的U型关系,这可能反映了涉房投资行为与企业生命周期之间的相关性,处于初创期的企业因为生产经营需要,先行购置大量的不动产,随着经营的常态化和稳定化,企业涉房投资需求逐渐减弱,这是一个自然过程。但当企业一旦过了成熟期,盈利能力和业绩开始下滑,企业面临战略转型的压力,从回归结果来看,通过涉房投资增加不动产持有成为企业的重要选择,这其中有避险和保值增值的人为动机,不可避免地会带来企业“脱实向虚”的趋势。

(三)稳健性检验

虽然我们使用的被解释变量涉房投资深度衡量了企业投资不动产的相对规模大小,但购置办公楼、厂房用地到底是出于正常需求还是超出正常需求并没有清晰的界限。我们试图进一步回答一个核心问题:转出环节的土地增值税负担率对企业涉房投资的抑制效应是否有可能误伤其正常生产经营需求,抑或者仅仅针对其超出正常需求的投资部分?此处参考Mao(2021)的三分法,使用三类存量不动产之和定义不动产持有水平,并将不动产持有水平在前1/3的公司定义为不动产过度持有公司,筛选出来过度持有公司子样本重复上文的基准回归。考虑到投资性房地产是指为赚取租金或资本增值(房地产买卖的差价)而持有的房地产,故而投机性最为明显,自用于正常生产经营的可能性最小(贾国强、曹煦,2017),我们也筛选了投资性房地产期末余额大于零的企业样本进行了子样本回归。与此同时,也将上1/3分位以下和下1/3分位以下的企业单独进行了子样本回归,以作为对照组。表3和表4回归结果显示,持有环节税收负担率系数估计值均不显著,而转出环节税收负担率系数估计值在过度持有样本中始终显著为负,数值甚至相比表2基准回归系数还有所增强。这表明,过度持有不动产的企业涉房投资受到转出环节土地增值税负担率的显著抑制作用,上文的研究结论具有一定的稳健性。作为对照组的两类企业样本系数估计值均不显著,意味着土地增值税对企业涉房投资的抑制作用更多是针对过度持有企业的投机行为,而非出于正常生产经营需求的投资部分。这一结果也易于理解,土地增值税是针对转出环节的不动产增值收益计征,正常生产经营需求的不动产往往是长期持有和使用,故而始终不会触发土地增值税纳税义务,从而不会受到转出环节税收负担的干扰和扭曲。

表3 税收影响企业涉房投资的稳健性检验(过度持有样本)

表4 税收影响企业涉房投资的稳健性检验(对照组)

(四)异质性分析

1.不同时期的异质性分析

上文图1中可以看到,企业涉房投资的趋势在2012年前后出现了拐点,那么转出环节的土地增值税负担率对企业涉房投资的影响是否会有所不同?基于此考量,我们划分2012年及以前、2012年以后进行了分段回归,结果显示:转出环节税收负担率对企业涉房投资的抑制效应只在2012年之前显著,系数估计值相比基准结果也更为突出,这一点也易于理解,2012年之前企业涉房投资增长趋势更为迅猛和明显,此时土地增值税发挥的潜在作用也更为突出。2012年之后,中央政府开始出台各种调控政策,企业涉房投资也随之转弱,反而稀释了土地增值税这一单一工具的影响效应。

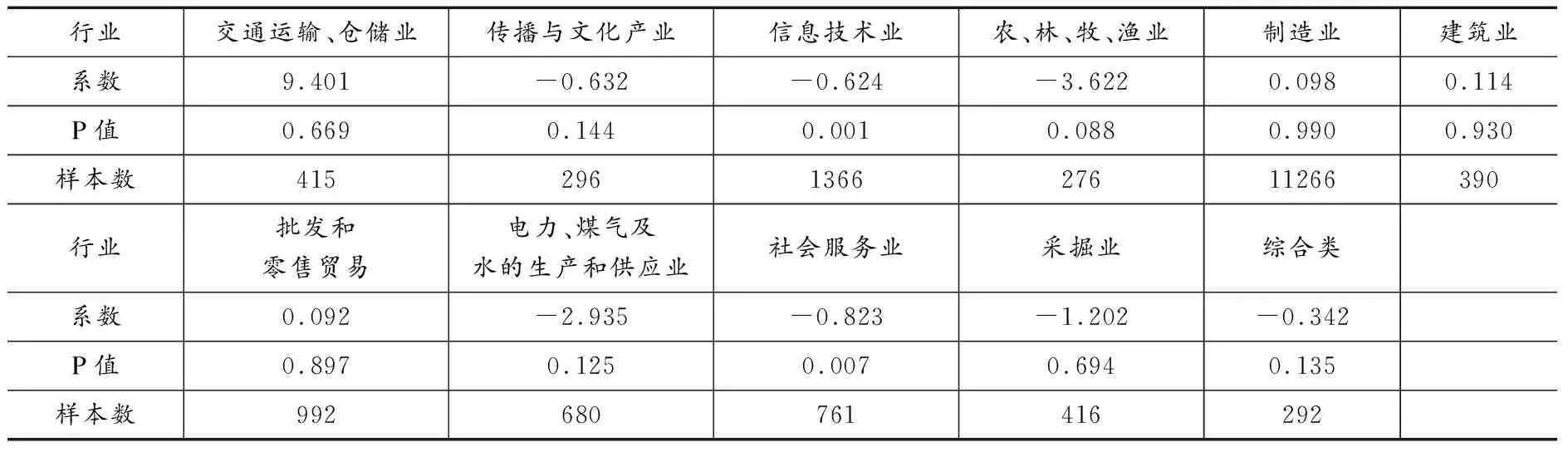

2.不同行业的异质性分析

我们尝试了分行业的子样本回归,表6结果显示,几个主要行业中,土地增值税负担率对农林牧渔业、信息技术行业、社会服务业的涉房投资有显著抑制作用,对传播与文化产业、电力、煤气及水的生产和供应业、综合类产业接近于显著为负,而对其他行业无显著影响。行业的异质性分析结果对我们的启示是多元的:一方面,土地增值税确实能够在部分行业起到抑制企业涉房投资的积极作用;另一方面,土地增值税对于企业分布更为集中的制造业、批发零售业、交通运输和仓储业、建筑业等实体经济涉房投资倾向并没有发挥应有的作用,这一结果依然值得我们警惕,也表明如何构建更全面的企业涉房投资长效治理机制具有现实迫切性。

表5 不同时期的异质性分析

表6 不同行业的异质性分析

3.不同企业的异质性分析

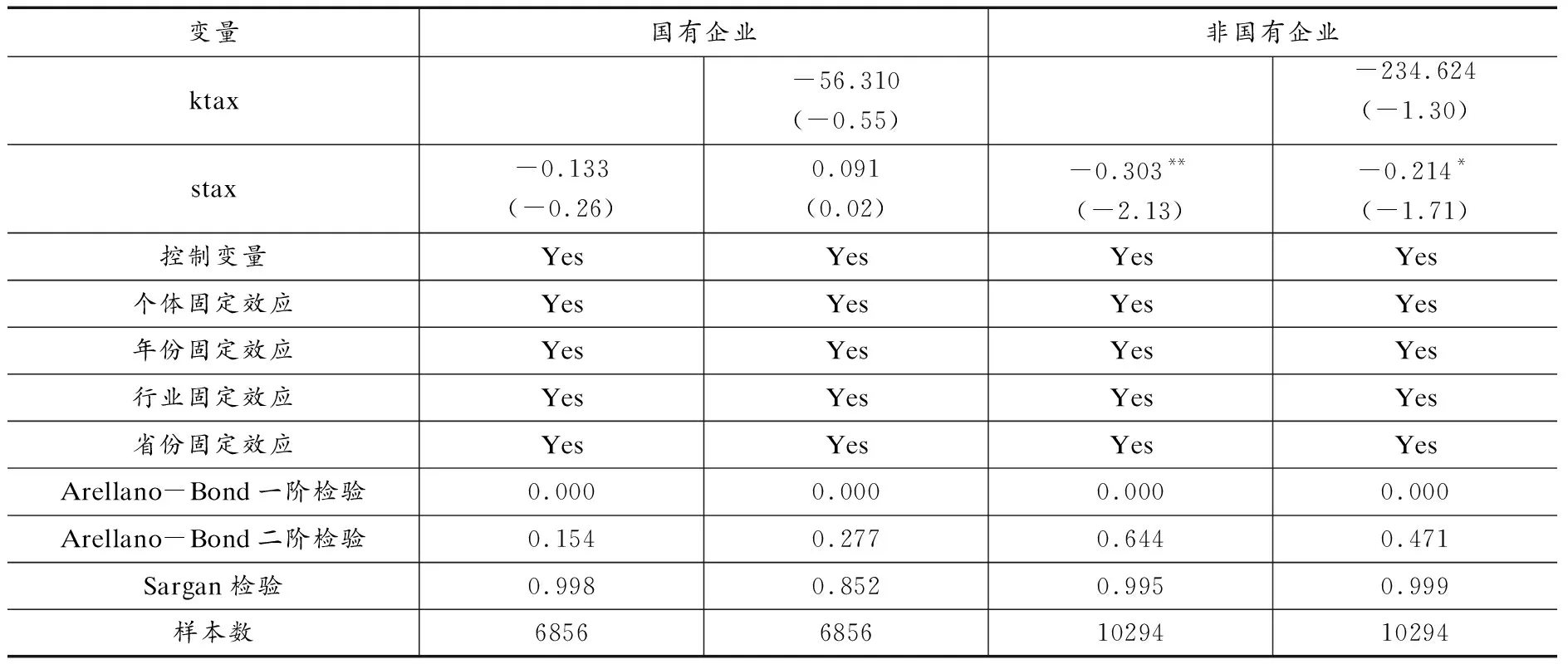

考虑到所有制类型(ownership)在基准回归中始终显著为负,表明国有企业不倾向于进行涉房投资。此处,我们也划分国有企业和非国有企业子样本进行了异质性分析。表7回归结果显示,持有环节税收负担率依然对两类企业的涉房投资倾向都没有显著影响,转出环节税收负担率在国有企业样本回归中不显著,但在非国有企业样本回归中显著为负,意味着转出环节税收负担率能够显著抑制非国有企业的涉房投资倾向。正如前文所述,国有企业决策者并非一味追求利润最大化,在理性经济人以外还是理性政治人,必须服从并参与中央政府宏观调控,故而其本身涉房投资倾向较弱,受到税收治理这种市场调节手段的影响也不够明显。考虑到基准回归中企业年龄平方的系数估计值始终为正,表明企业在不同发展时期的涉房投资倾向有所不同。我们进一步针对非国有企业样本划分成长期、成熟期和衰退期三种生命周期阶段进行子样本回归。生命周期划分方法参照肖忠意、林琳(2019)的现金流模式法,基于经营现金流、投资现金流、筹资现金流的正负组合来界定。为了避免个别年份现金流异常波动影响对生命周期的准确划分,我们以3年期移动平均值作为生命周期划分的参考依据。表8回归结果显示,只有成熟期的非国有企业涉房投资倾向受到了转出环节税收负担率的显著负向影响,这也符合我们上文分析得到的结论。成长期和衰退期企业涉房投资是其维持生产经营的被迫之选,前者基于抵押品需求更多一些,后者则基于保值增值需求更多一些,唯独成熟期企业生产经营各方面平稳有序,涉房投资需求可能更弱一些。我们计算了不同时期非国有企业的涉房投资深度,发现成熟期的涉房投资深度平均约为1.49%,显著低于成长期的2.41%和衰退期的2.26%,更容易对土地增值税表现出政策敏感性。成熟期企业经营现金流稳定,处于经营发展的黄金时期,如果税收治理能够有效遏制这一时期的企业“脱实向虚”行为,督促企业聚焦主业,对实体经济发展将产生良性助推作用。

表7 企业所有制类型的异质性分析

表8 非国有企业不同生命周期阶段的异质性分析

正如前文所言,持有环节的房土两税没有依据企业持有不动产的市场公允价值作为税收依据,前者按照房产原值从价计征,后者则是定额计征,这造成了持有环节税收的价值捕获程度非常低,无法真实反映企业所持有不动产的公共服务受益水平,产生了税收负担与市场价值的偏离,出现了累退性问题,这种税制设计不利于调节公平,也不利于抑制企业涉房投资行为。从房土两税负担率来看,均值大约为0.2%,这与张平、侯一麟(2016)、刘金东等(2019)对未来房地产税税率的设想基本一致。从本文分析来看,未来房地产税改革应该将企业涉房投资相关的商业性质房产也纳入在内,按照企业持有不动产的市场公允价值而非房产原值计征,如此才能保证税收负担的公平性和合理性。

在其他环节税收存在不足的情况下,转出环节的土地增值税就发挥了独特的作用:首先,购置环节税和持有环节税容易误伤,因为正常生产经营需求的不动产和投资性需求的不动产都需要购置和持有,而转出环节税作为在获利了结阶段的税收,能够在一定程度上区别两类需求的不动产。其次,即使正常经营需求的不动产因为特定原因需要转让处置,也不会被过度征税,因为土地增值税的本质是对不动产增值收益征税,纳税人不会因为征税而造成净损失,这一特性是购置环节税和持有环节税所不具备的,无论增值与否,均需要缴纳购置环节税和持有环节税,很容易给企业带来不菲的经营成本。疫情期间,从中央到地方倡议给企业减免房土两税即是基于这一原因。我们仅以本文引言部分所述及的LG公司为例,其建造北京办公大厦的成本约为28亿元,转让该大厦的收入约为88亿元,其土地增值额约为60亿元,增值率达到了214%,适用最高税率60%和速算扣除系数35%,故而需要缴纳土地增值税额共计60×60%-28×35%=26.2亿元,这意味着LG公司要拿出获利的接近一半来缴纳土地增值税,其对这类涉房投资收益率的压缩效应非常可观。尽管土地增值税是当前抑制企业涉房投资的唯一有效税收工具,但土地增值税也有其自身的不足。土地增值税征管不力一直是现实中的难题。2013年央视关于“欠缴土地增值税”的报道引发了社会的广泛关注,该报道指出企业利用税制设计的漏洞不申请土地增值税的清算,而地方也放任企业的“应缴未缴”行为。上述报道折射出我国的土地增值税清算工作不到位,土地增值税征管存在较大的操纵空间。接下来的第五部分,本文将着重利用宏观省级面板数据检验土地增值税在地方征管行为上的不足之处。

五、土地增值税的地方征管行为分析

土地增值税的征管力度之所以容易被地方操纵,主要由土地增值税自身的税制设计以及政府部门的征收管理两大因素造成。一方面,土地增值税是我国当前税制体系中最复杂的税种之一,土地增值税的征税对象——土地增值额的确定方面存在较大困难(叶剑平等,2014),成本费用扣除、预征率、纳税期限、清算时限等方面的很多征管细节均交由地方税务部门确定,这决定了地方政府对于土地增值税的征收具有较大的自主权(陈爱中、李达,2010)。另一方面,在“晋升锦标赛”作用下,地方政府的征税决策要服从并服务于地区经济发展总目标(赵永辉等,2020),而土地增值税的征收会压制地方的投资活力,抑制地方经济增长(刘红梅等,2013),为强化企业税收激励,地方可能通过操控土地增值税,采用低税负竞争策略来“招商引资”(郭杰、李涛,2009;贾俊雪、应世为,2016)。由此可见,土地增值税可能充当了税收竞争的重要工具。遵循一般的税收竞争研究范式,相邻的地方政府之间会为了争夺资源而主观操纵税收征管力度,对税收征管力度的控制标准会以潜在的资源竞争对手为参照,从而形成了税收标杆竞争。在这一范式下,邻近地方政府的禀赋特征会影响本地政府的税收征管力度,故而必须要依托于空间计量方法作为研究工具。这一部分我们将借助于空间计量方法实证检验不同省份之间土地增值税征管力度是否存在空间溢出效应。所使用的数据是大陆地区省级宏观面板数据,关键的被解释变量是土地增值税征税力度,我们以各省份当年土地增值税收入占税务部门组织收入比重来衡量,考虑到2018年国地税合并的征管改革扰动,选择时间跨度为2005-2017年共计13年。

(一)权重设定

为了考察多种可能的空间溢出效应,我们尝试三种不同的空间权重矩阵:

1.二元邻接矩阵

当两省份地理上接壤,即赋值为1,否则为0,然后对矩阵元素按照接壤省份数目每行进行平均化处理。为避免孤岛效应,我们设定海南与广东和广西接壤。

2.地理距离矩阵

考虑到简单的0-1二元邻接矩阵无法衡量出两个省份的真实地理距离,我们更进一步,在每两个省份省会城市中心距离的倒数基础上经过每行加总为1的标准化处理设置了地理距离矩阵,以此来挖掘省份之间在邻近区域内更具差异化的空间溢出效应。

3.经济距离矩阵

省份之间的策略互动行为除了会考虑地理相邻省份作为参照之外,还可能考虑经济表现上相近的省份作为参照,故而我们也设置了经济距离矩阵,矩阵元素是在每两个省份研究时期内人均生产总值均值差的倒数基础上进行每行加总为1的标准化处理。

(二)空间相关性检验

在使用空间计量回归之前,首先要考察被解释变量之间是否存在空间依赖性。如果存在,则使用空间计量方法;如果不存在,则使用标准的计量方法即可。此处我们使用最为普及的Moran指数来做空间相关性检验。其公式如下:

(2)

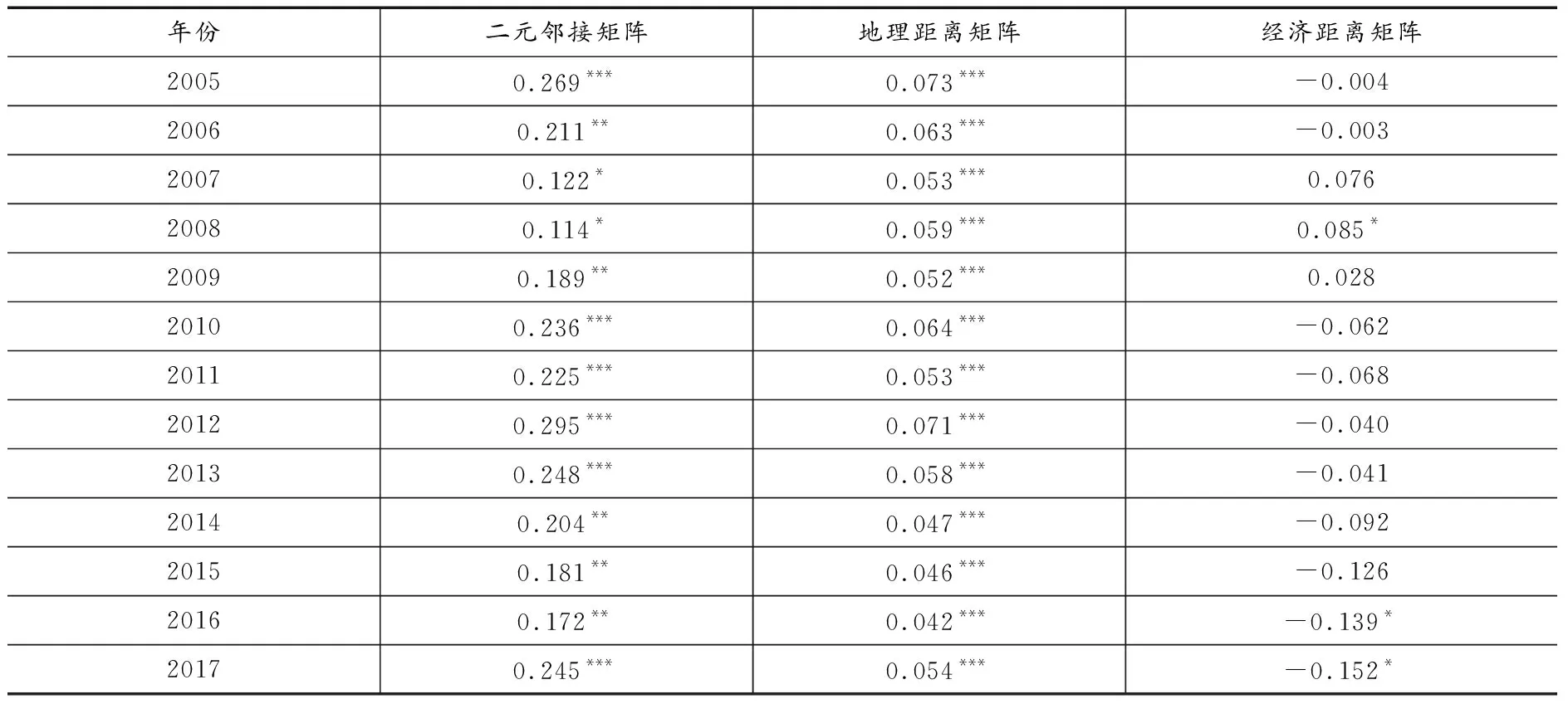

wij表示空间权重矩阵元素。Moran指数将介于-1到1之间,大于0表示存在空间正相关,反之则表示存在空间负相关,若等于0则表示空间相对独立分布。三种空间权重矩阵下的Moran指数计算结果如表9所示,可以看到:土地增值税征管力度的Moran指数在二元邻接矩阵和地理距离矩阵下均显著为正,意味着土地增值税的征管力度在地理邻近省份之间存在较强的空间正相关性。相比而言,经济距离矩阵下基本都不显著,意味着土地增值税征管力度在经济表现相近省份之间没有显著的正相关特征,故下文空间计量分析只考察前两种权重矩阵。

表9 Moran指数计算结果

(三)基于SAR模型和非对称反应模型的空间计量分析

空间相关性检验是空间计量回归的必要前置,但却并不能作为最终的检验结果,为了更加准确地检验土地增值税征管力度在地区间的空间溢出现象,还需要在加入控制变量的前提下利用空间回归结果检验空间自回归系数是否显著。我们进一步构建空间自回归(SAR)模型如下:

yit=φ0+φ1∑j≠iwjtyjt+Xβ+μi+υt+εit

(3)

被解释变量yit为第t年第i个省份土地增值税征管力度,wjt为空间权重矩阵对应元素,∑j≠iwjtyjt为空间滞后项,即经过空间权重矩阵加权过的除第i个省份之外的其他省份土地增值税征管力度平均值,SAR模型通过φ1系数是否显著来检验是否存在空间滞后性,即空间溢出效应。利用SAR等传统的空间计量模型虽然能够验证邻近省份在土地增值税征管力度上是否存在正向的空间溢出效应,

但这种正向的空间溢出可以是“你低我也低”的竞低行为,也可能是“你高我也高”的竞高行为,前者属于逐底竞争(race to the bottom),为了吸引税源流入会产生这种竞低倾向,后者属于逐顶竞争(race to the top),为了超额完成上级层层分解下来的税收任务会产生这种竞高倾向(高凤勤、徐震寰,2020)。两种竞争行为在本质上是一样的,一个是为了争夺有限的经济资源,一个为了争夺有限的政治资源,这种“锦标赛”机制内生形成了一种相邻地方政府间相互追随模仿、攀比竞争的空间溢出效应。它们在结果上呈现了不同的走向,一个倾向于逐底竞争,一个倾向于逐顶竞争,借助于一般的空间计量回归模型很难帮助我们准确判断到底是“竞低”还是“竞高”。这一部分我们将进一步利用Fredriksson and Millimet(2002)提出的非对称反应模型将传统SAR模型中的空间滞后项进一步分解为“竞高效应”和“竞低效应”,以检验土地增值税征管力度的地方标杆竞争到底是呈现“竞高”特征还是“竞低”特征。非对称反应模型相比传统空间计量模型有三个显而易见的优势:一是能够将正向溢出效应进一步区分为竞高效应和竞低效应;二是能够考虑内生性;三是能够通过加入被解释变量的时间滞后项考虑面板回归的时间动态特征。非对称反应模型如下:

yit=φ0+φ1Iit∑j≠iwjtyjt+φ2(1-Iit)∑j≠iwjtyjt+Xβ+μi+υt+εit

(4)

Iit为显示变量,当∑j≠iwjt-1yjt-1>∑j≠iwjtyjt时为1,此时的系数φ1衡量的是竞低倾向,我们将其称为竞低效应系数;而当∑j≠iwjt-1yjt-1<∑j≠iwjtyjt时为0,此时的系数φ2衡量的是竞高倾向,我们将其称为竞高效应系数。两种效应同时显著存在时,要通过比较系数大小来判断哪种效应占优。当φ1>φ2,则意味着省份间策略性竞低倾向要高于竞高倾向,整体呈现“你低我也低”的空间溢出效应;反之,当φ1<φ2,则意味着省份间策略性竞高倾向要高于竞低倾向,整体呈现“你高我也高”的空间溢出效应。控制变量X加入了财政分权程度(decent)、体制内人员占比(public)、人均生产总值(pgdp)、产业结构(industry)、对外开放程度(open)。其中,财政分权指标参考高凤勤、徐震寰(2020)等学者的方法,以省份人均财政收入/(省份人均财政收入+人均中央财政收入)作为分权程度的衡量指标;产业结构以各省第一产业增加值占GDP比重来衡量;对外开放程度以各省进出口总额与地区生产总值的比值来衡量。体制内人员占比以公共管理和社会组织就业人员数占总人口比重来衡量,体制内人员占比会影响地方政府财政支出的负担水平,进而影响地方政府行为和竞争策略,其中公共管理和社会组织人数来自《中国劳动统计年鉴》,其余数据均来自中经网统计数据库。

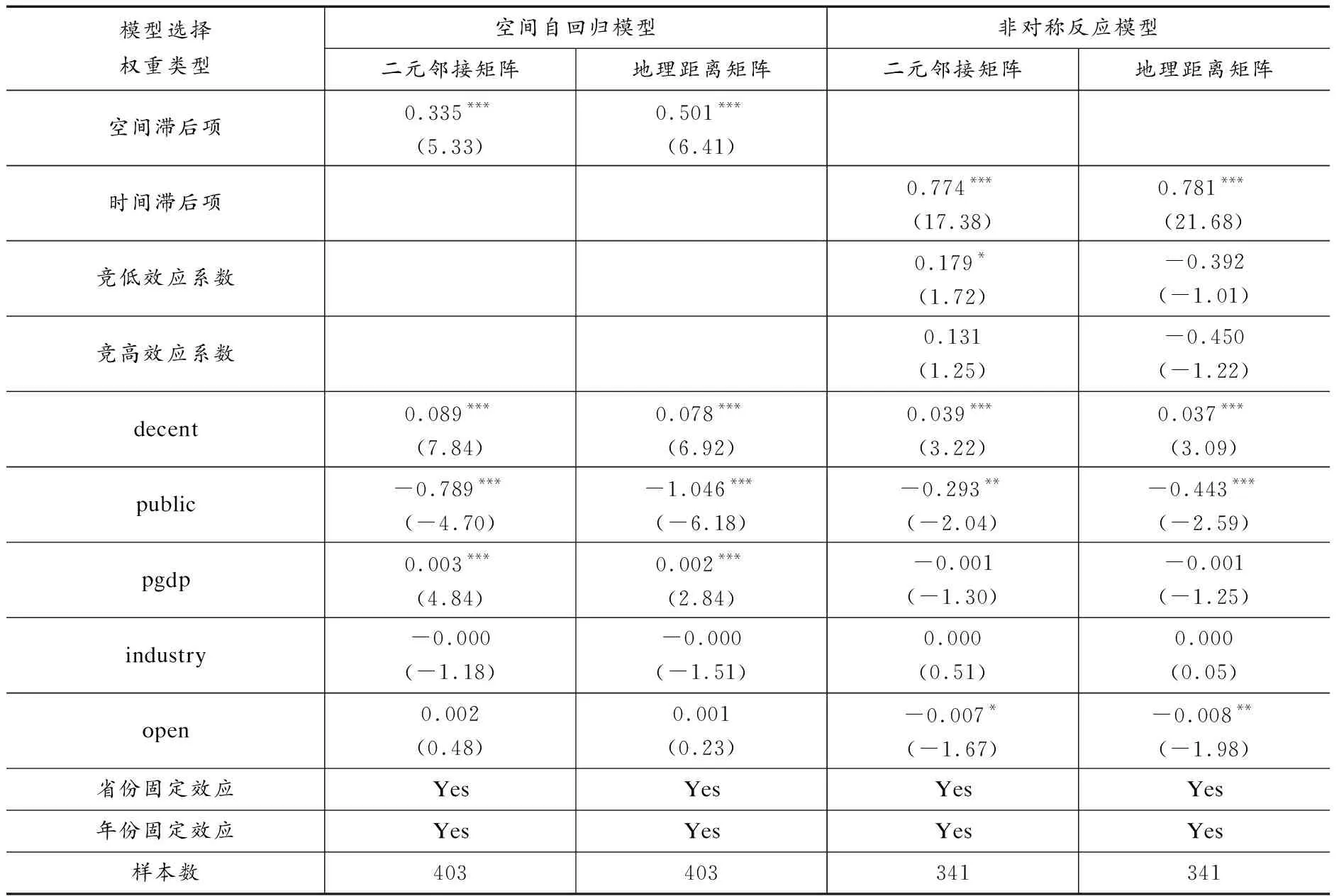

表10前两列为空间自回归模型估计结果,显示无论在二元邻接矩阵还是地理距离矩阵下,空间滞后项系数均显著为正,这表明确实存在邻近地区之间土地增值税征管力度的正向溢出效应。我们利用非对称反应模型控制时间滞后的动态效应和内生性偏误,将空间溢出效应进一步分解为竞高效应和竞低效应,表10后两列的非对称反应模型估计结果显示,二元邻接矩阵下存在显著的竞低效应,竞高效应则并不显著。这意味着,土地增值税征管力度在相邻省份之间的正向空间溢出主要是“你低我也低”的逐底竞争行为,“你高我也高”的逐顶竞争倾向偏弱。当考虑时间滞后的动态特征和内生性偏误后,地理距离矩阵下的空间溢出效应不再显著,既没有显著的竞高效应,也没有显著的竞低效应,这意味着省份之间的相互追随模仿还是重点参考相邻省份,而非更大范围内的地理相近省份。总体来看,土地增值税的税收竞争行为还是以招商引资、吸引企业资源流入为主要考量,故而存在参照地理相邻省份税收征管力度的空间溢出现象,表现出“你低我也低”的动态调整策略,这既不利于土地增值税的严格征管,也限制了土地增值税对企业涉房投资调控效应的有效发挥。

表10 空间计量回归结果

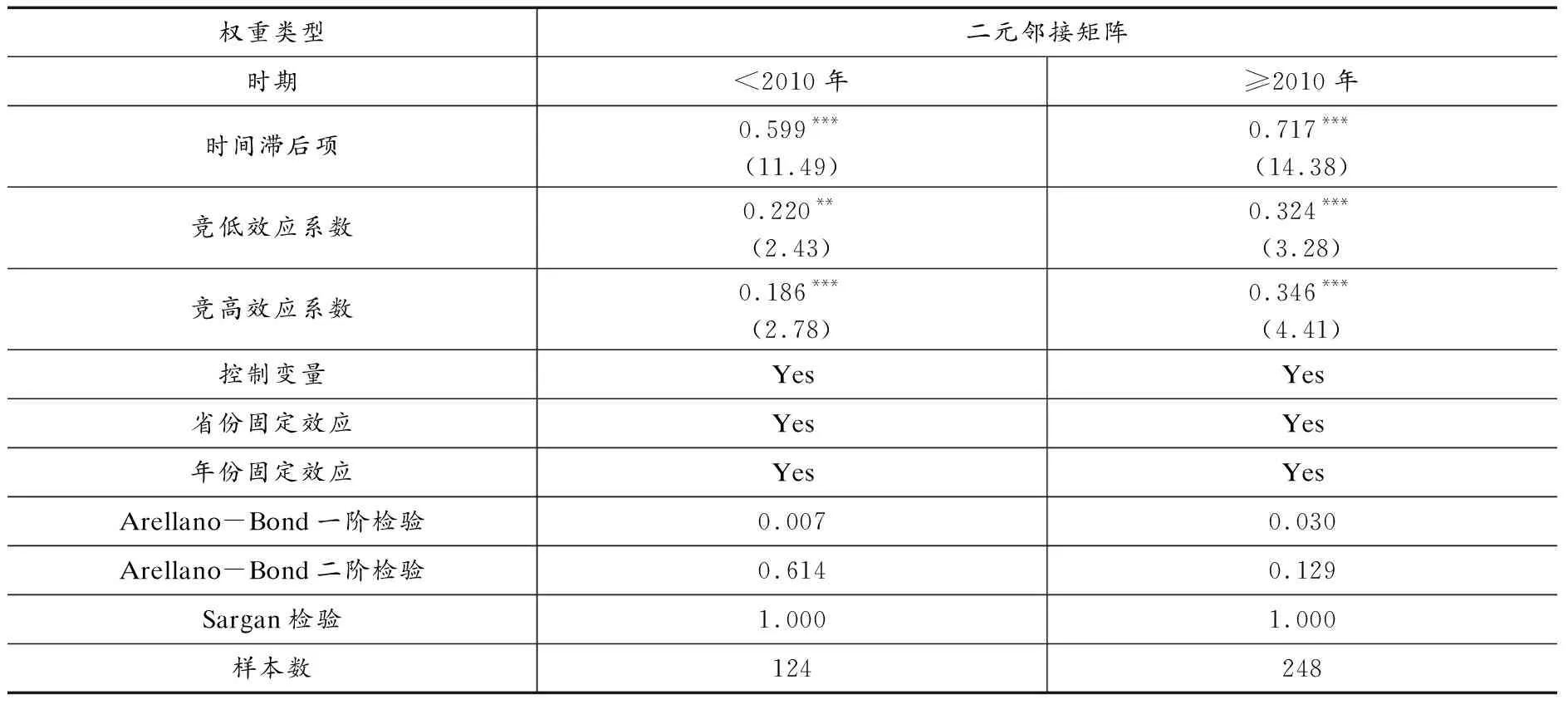

查阅政策文件可以发现,2010年是中央加强土地增值税征管的一个时间拐点,在之前年份,国家税务总局关于土地增值税的政策文件主要是土地增值税清算流程、减免优惠等方面的通知,而自2010年开始,国家税务总局开始连续发布加强土地增值税征管的政策文件。第一个文件是《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号),其目的是“为深入贯彻《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国税发〔2010〕10号)精神促进房地产行业健康发展,合理调节房地产开发收益,充分发挥土地增值税调控作用”。随后,在2013年,国家税务总局又发布了《国家税务总局关于进一步做好土地增值税征管工作的通知》(税总发〔2013〕67号),再次强调了“土地增值税是房地产宏观调控的重要措施”,并强化了土地增值税征管的组织领导责任和督导检查工作机制。制度环境的变革有可能造成前后影响的差异性,故而我们以2010年为分野,基于二元邻接矩阵的非对称反应模型进行了分时间段的子样本回归,如下表11所示。回归结果显示,2010年加强土地增值税征管之前总体以竞低效应为主,地方政府竞相让渡税收利益以利于招商引资,吸纳税源;而在2010年加强征管之后总体以竞高效应为主,可能是因为加强土地增值税征管的文件中压实了税务部门分管领导的责任和任务,将土地增值税征收工作是否到位、征收结果是否达标作为重要的考核项目,从而促使地方征管部门开始竞相提高征管力度,提升了“你高我就高”的竞高效应。当然,尽管2010年之后以竞高效应为主,但“你低我也低”的竞低效应同样显著,这依然值得引起我们足够的警惕。

表11 空间计量回归结果

六、本文结论与政策启示

本文基于上市公司微观数据和省级宏观面板数据实证检验了不同环节税收负担对企业涉房投资行为的影响效果。研究发现:不动产持有环节的房土两税表现出累退性特征,对企业涉房投资没有显著影响,而转出环节的土地增值税则能有效抑制部分企业的涉房投资倾向。由于土地增值税税制复杂且征管权长期归属于地方税务部门,造成其征管力度极易受到地方政府操控,出现了地方政府之间“你低我也低”的逐底竞争问题,这将对未来有效发挥土地增值税调控涉房投资的作用产生不利影响。基于研究结论,我们提出如下三点政策启示:

其一,房地产税改革应涵盖营业用房。现行房土两税的弊端不仅仅在于非营业用房(主要是居民自住用房)税收空白的问题,还有营业用房税基不合理的问题。房产税以房产原值扣除一定比例为计税依据以及城镇土地使用税定量征收都无法保证税收的累进性特征,甚至出现了企业持有不动产市值越高、持有环节实际税负率越低的累退性现象,这不仅有损于公平,也对调控企业涉房投资行为产生了不利因素。未来的房地产税改革应当将居民住房和营业用房统一征税,税基统一于市场评估价值口径,税率统一于0.2%的比例税率,所不同的是,对居民住房可以适用更多的减税优惠以照顾民生需求。

其二,要继续强化土地增值税的调控效应。必须清晰认识到,当前对企业涉房投资的抑制主要依赖于土地增值税,土地增值税有其他环节税种不可比拟的优势,无论企业出于何种需求,只要是获得了超额的土地增值收益,国家在收益实现环节以土地增值税的形式强制参与分配,既保证了国家土地所有权主体的权益,也压缩了企业涉房投资的收益率,而且不至于给企业带来额外的超出收益率的负担。虽然中国已经实现了销售不动产的“营改增”,但土地增值税仍有必要独立存在,其与增值税从原理和功能上并不重复,能够发挥对房地产投机行为的调控效应,促进房地产市场良性循环和健康发展。

其三,土地增值税税权配置仍有待进一步完善。一方面,中央政府应当尽快落实立法,通过《中华人民共和国土地增值税法》及其实施细则规范土地增值税征收技术细节,最大限度减少各地税务部门自有裁量权。另一方面,国地税虽然已经合并,征管权向中央的集中程度仍有不足,其中合并后的新税务局办公经费仍然有部分由地方政府提供,这给了地方政府继续干预税收征管、操控征管力度的政策空间,故而未来继续深化国地税合并,促成完全意义上的中央征管集权有其必要性。