广东省地震监测台网建设回顾、现状与展望

2022-08-03廖一帆黄元敏丁莉莎谭争光廖桂金

廖一帆,劳 谦,黄元敏,杨 选,丁莉莎,谭争光,廖桂金

(广东省地震局,广州 510070)

0 引言

广东省位于中国东南沿海地区,地处华南块体东南边界的东南沿海地震带,受菲律宾海板块、印度板块和欧亚板块共同作用影响,广东省内发育有一系列NE 向构造以及与之垂直相交的NW 向次级构造。晚第四纪以来,滨海断裂带构造活动强烈,是华南强震活动的主体地区[1]。有历史记录以来,广东省陆区发生5 级以上地震45 次,其中5~5.9 级31 次,6 级以上地震14 次,占整个东南沿海地震带的48%,潮汕、河源、阳江和雷琼地区为强震多发地区。近年来,广东省周边先后发生了2016 年苍梧5.4 级地震、2018 年台湾海峡6.2 级地震和2019年广西北流——广东化州5.2级地震等显著地震,地震活动趋于活跃。

地震科学是以观测为基础的科学,地震观测的手段、质量和密度等直接影响到地震科学研究的水平。通过高密度、多手段的地表观测,监测和提取与地震孕育、发生及成灾整个过程相伴随的各种地球物理场和地球化学场的变化特征,是认识地震灾害本质、减轻地震灾害和实现地震预报的必经之路。

广东省地震监测历史悠久,并一直处于全国领先地位。无论从测震台站建设、地震台网分析处理软件,还是从强震动监测台网和结构物监测台阵,以及地球物理场观测等,广东省地震局始终走在全国前列。

目前,广东已基本建成涵盖测震、强震、地球物理场和GNSS 的立体地震观测网络。本文分别对广东测震台网、强震动台网、地球物理台网和GNSS 观测台网建设历史进行了回顾,对台网现状和未来观测进行了描述和展望。

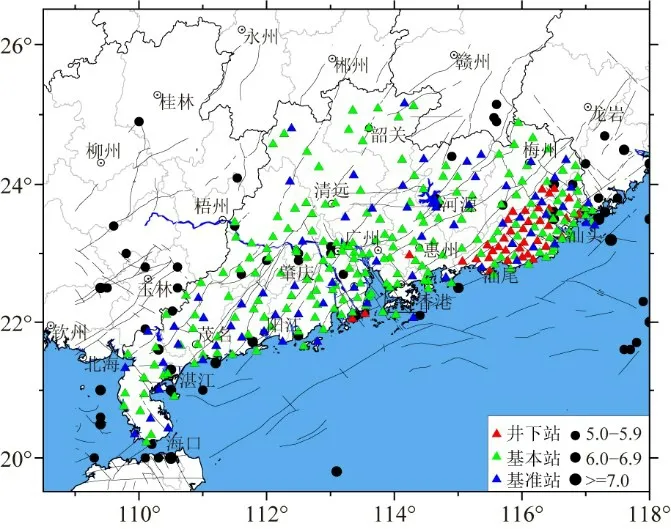

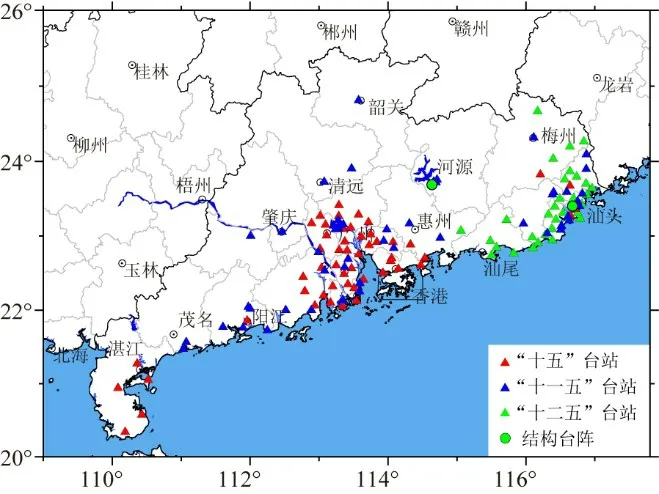

1 测震台网

广东最早的地震观测始于1929 年中国自主创办的中山大学天文台内安装的地震仪[2-3]。1956年,中国科学院地球物理研究所建立的广州观象台开始使用熏烟记录短周期地震仪监测区域微小地震活动,成为全国最早开展地震观测的8个地震台之一。1960年5月,广州观象台首次记录到新丰江水库3.1级地震,1960年7月,新丰江水库发生4.3级地震后,引起了政府和有关部门的高度重视,1960 年10 月,中国科学院地球物理研究所设立双下地震台,采用有人值守、人工测量和熏烟记录短周期地震仪开展库区微震监测,至1961 年7 月初步建成由4个地震台组成的水库区域地震监测台网,成为我国第一个区域综合地震监测台网,正式开启了我国水库诱发地震研究[2,4]。1978 年1月,广东省地震局成立后,陆续在全省建立了19个有人值守模拟记录地震台,地震参数由台站人工测量后电话报送到省局值班室,省局分析室汇总后测定地震参数。1978—1980年,又建成了由8个子台、1 个中继站和1 个采用PC-1500 微机处理地震参数的台网中心组成的新丰江水库遥测地震台网,成为全国率先使用无线遥测模式观测水库诱发地震的台网[4]。随后,广东省地震局又抓住全国数字地震台网建设的契机,于1985 年开始,率先全套引进了美国Teledyne Geotech 公司的24 位DTS 系列数据采集器、S-13 单分量短周期地震计、BB-13 宽频带地震计、无线传输和地震处理系统,至1993 年12 月建成12 个遥测地震台、1 个中继站和1个台网中心的珠江台网,并投入正式运行,成为我国第一个采用24 位采集的区域数字化无线遥测台网,能监测珠江三角洲地区ML1.5 级地震[5]。“九五”期间,国家开始了大规模数字地震台网建设,观测设备也开始国产化,如:JCZ-1超宽频带地震计、CTS-1 甚宽频带地震计、FBS-1 宽频带地震计和EDAS 系列数据采集器等一系列国产专业设备用于台网观测[6]。1996年开始,通过《广东省地震台网数字化改造及联网》项目,建成由5个宽频台、1个甚宽频和10个短周期组成的广东省数字遥测台网,1999 年12 月开始运行,成为我国第一个采用国产24 位数据采集器和反馈式地震计的省级区域数字遥测地震台网[7],实现了全省ML3.0 级地震的5 分钟自动速报。“十五”期间,又通过《广东省数字地震观测网络工程》项目,于2007 年完成了全省44 个测震台站的全面数字化、网络化改造,使用IP/VPN 技术,实现了数据的实时网络传输和共享[8-9]。特别是自主研发的JOPENS-MSDP区域测震软件系统,实现了实时波形接收、自动触发检测与定位、地震速报、编目和数据产出管理等功能,2007年6月正式运行至今,已在全国省级台网中心和援外台网普遍使用[10]。“十一五”期间,围绕建成广东立体地震观测网络的新目标,不但使参与速报的台站增至70 个,还建成了由10个井下台组成的阳江地震海啸监测预警台阵[11],而且在2008 年10 月率先开始了新地震目录参数产出工作。2010 年以来,广东省地震局瞄准国际前沿,实施了一系列重大项目,如:2016 年底建成的81 个预警台组成的珠江三角洲地震预警台网,成为广东省第一个地震预警和烈度速报网[12];2016年9月建成的国家地震速报备份中心,成为全国第二个地震实时数据转发中心;即将完成的《国家烈度速报与预警工程》广东子项目使广东省测震台间距减小到10~15 km(图1),为地震预警和烈度速报提供了坚实的数据基础。

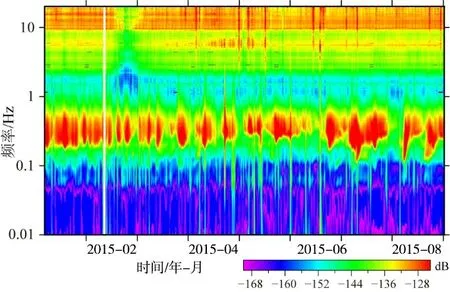

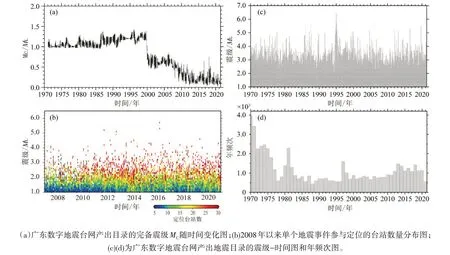

目前,广东省参与地震速报和编目分析的台站达114 个,可监测全省ML1.5 级、大部分地区ML1.0 级、重点监视区ML0.5 级,台网密集区ML0.0级地震(图2),大部分地区水平定位精度小于5 km,台网密集区水平定位精度小于1 km[13],并通过实时台基环境噪声分析对台站环境和仪器质量进行实时跟踪(图3)。单地震事件参与定位的台站数可达20 个左右,产出目录完备震级达ML0.2 级,1970 年以来,已记录到ML1.0 级以上地震59 898次,年均记录地震1152次(图4),其中,河源地区占54.6%,阳江地区占19.7%,粤闽交界及近海地区占9.3%,台网运维和编目质量稳居全国前列。

图1 珠江三角洲地震预警台网和国家烈度速报与预警工程广东子项目站点分布图Fig.1 Site distribution map of earthquake early warning network in the Pearl River Delta and Guangdong sub project of national intensity quick report and early warning project

图2 广东数字地震台网台站分布及监测能力图Fig.2 Distribution of stations and monitoring capacity of Guangdong Digital Seismic Network

图3 新丰江中心台台基噪声PSD跟踪图Fig.3 PSD tracking diagram of noise at Xinfengjiang central station

图4 广东数字地震台网产出的地震目录Fig.4 Catalogue of earthquakes produced by Guangdong Digital Seismic Network

2 强震动台网

广东省强震观测工作始于1962 年新丰江6.1 级地震,自中国科学院工程力学研究所在新丰江主坝上建立我国第一个实验性强震台站始,广东强震动监测台网建设主要经历了五个阶段,记录仪器也从模拟光记录、模拟磁带记录、数字磁带记录逐步发展为现代数字化记录[14]。1962—1985 年间,以观测建筑结构的强震反应为目的,先后完成新丰江大坝、广州宾馆、汕头台、海口华侨大厦和白云宾馆强震台阵建设,观测仪器使用国产RDZ-1 型模拟光记录强震仪,单个台阵仪器数量在1~21 个不等[15]。1986—2000 年,强震观测以固定台阵和流动观测相结合的形式发展,分别在河源、广州、汕头、深圳、阳江和海口市6个地区的建筑物上建成13 个固定台,其中新丰江地区建成由6 个强震台组成的小区域无线遥测台网[16-17]。同时使用SCQ-1 型数字磁带强震系统作为流动观测使用,以捕捉强余震观测数据。2001—2008 年,跟随世界强震观测的数字化、网络化浪潮,“十五”《广东省数字地震观测网络》项目于2007年建成由55 个自由场台站组成的数字强震动台网,布局侧重高烈度地区和经济发达地区,其中粤东4个,粤西7 个,珠三角44 个,记录器使用美国Kinemetrics 公司生产的ETNA 和瑞士SYSCOM 公司的MR2002-20,加速度计使用中国地震局工程力学研究所的SLJ-100[18],最后用IP/VPN GPRS 网络接入数据中心,实现了触发事件的准实时传输[19]。在地震反应专用台阵方面,使用MCMS48/64 通道数字强震数据采集器和SLJ-100加速度计,于2006年将新丰江大坝强震台阵改造为由13个结构台、1个基岩台和2 个自由场台组成的数字化观测台阵[20],于2007 年建成由22 个结构台和1 个自由场台组成的礐石大桥地震反应台阵[21],于2007 年建成由17 个测点、36 通道组成的虎门大桥地震反应台阵[22],自此广东省强震观测进入全数字时代[19]。2009—2013 年,为提高广东省的地震烈度速报能力,通过“十一五”《广东省强震动台网建设》工程于2013 年在粤东、珠三角、阳江和河源地区建成50 个固定强震台,记录器开始使用具有实时记录功能的港震、泰德等公司的国产数据采集器,最后用IP/VPN CDMA 传输方式实现数据的实时汇集、处理和服务。在特大桥梁安全性在线监测与评估方面也取得了较大进展,广东省交通厅2008年决定按“统筹实施,分步推进”,在特大桥梁上设置强震动监测。于2009 年分别建成九江大桥、黄埔大桥强震观测台阵[23-24],并通过桥梁地震安全性在线监测与评估系统,实现了实时地震报警、快速仿真和安全评估等功能[25-26]。2014—2016 年,又通过“十二五”《珠江三角洲地震预警台网》项目于2016 年建成30 个与井下测震台并址观测的强震台,且数据传输使用SDH 专线,至此,广东省强震台网和测震台网走向融合发展之路(图5)。60年来,广东省强震观测立足国内需求、紧跟世界前沿,获得了大量高质量强震记录(图6),为地震工程和近场地震学研究提供了重要基础资料。

3 地球物理台网

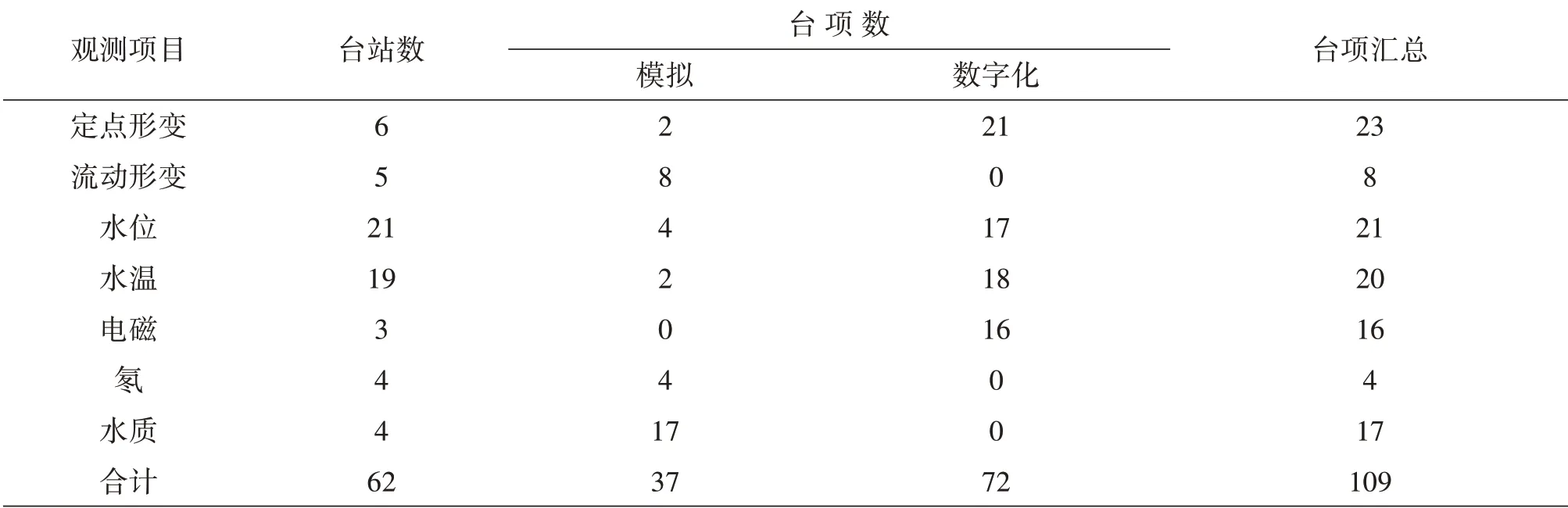

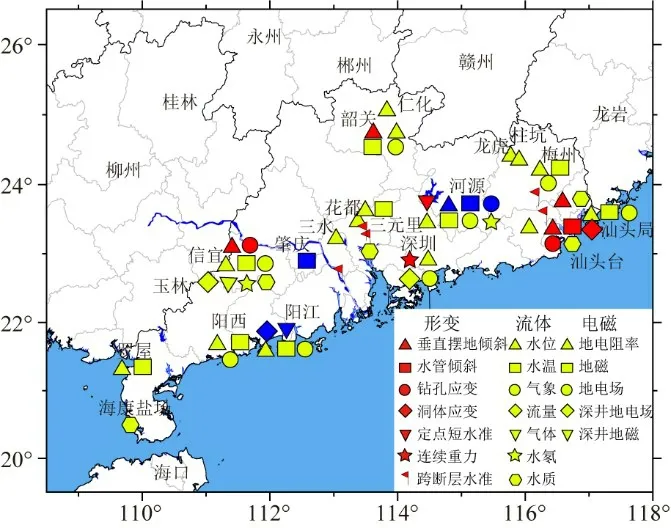

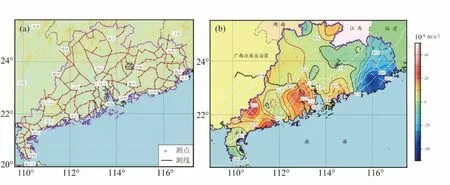

广东省地球物理台网观测始于50 年代的石榴岗地磁台,其前身为广东省地震前兆台网,目的是监测与地震孕育、发生过程相关的地球物理场和地球化学场变化,捕捉地震前兆异常。60 年代前观测测项较少,1961 年为监测新丰江水库震情,在库区开展了形变、磁法、重力等探测,1964 年又在库区建立了地应力、地形变、地电阻率和水化学观测为主的地震前兆监测台网。1966 年邢台地震后的60~70年代群测群防阶段,观测数量获得较大提高,但主要观测土地电、土地应力、土地磁和井水位等[27]。80 年代初,国家对前兆观测手段进行了清理整顿,撤掉了三土观测手段,加强了井水位、动物异常、水氡和深井水动态等定点观测手段和重力等流动观测手段。随后,一批符合地震前兆观测要求的地形变、电磁和流体专用仪器开始观测,如信宜和汕头的地倾斜、黄子洞和汕头的水氡、丰顺和三元里的水化、仁化和遂溪的水位、黄子洞的地电等[28],但数据采集主要通过人工读数和模拟记录进行。广东省地震局物探队也于1980 年开始分别在粤东和粤西,1987 年在珠江三角洲建立流动重力监测网,并开展每年1~2期的复测工作[29]。“九五”《地震前兆台站(网)的技术改造》项目以数字化、综合化改造为重点,完成了广州、汕头、河源和梅州4个台站的地形变、电磁和地下流体3个学科,29个测项的改造,前兆观测进入数字化、多手段综合化和全国联网共享数据的时代[30-32]。“十五”《中国数字地震观测网络项目》又进一步进行了网络化改造,至此,覆盖重力、地磁、形变、地电、地下流体5 个观测学科,由62 个台站、109 个测项、400 个流动重力测点组成的广东地球物理台网正式建成(表1,图7)。其中,模拟观测37 项,数字观测72 项,使用CG-6型重力仪测量各测点相对重力。

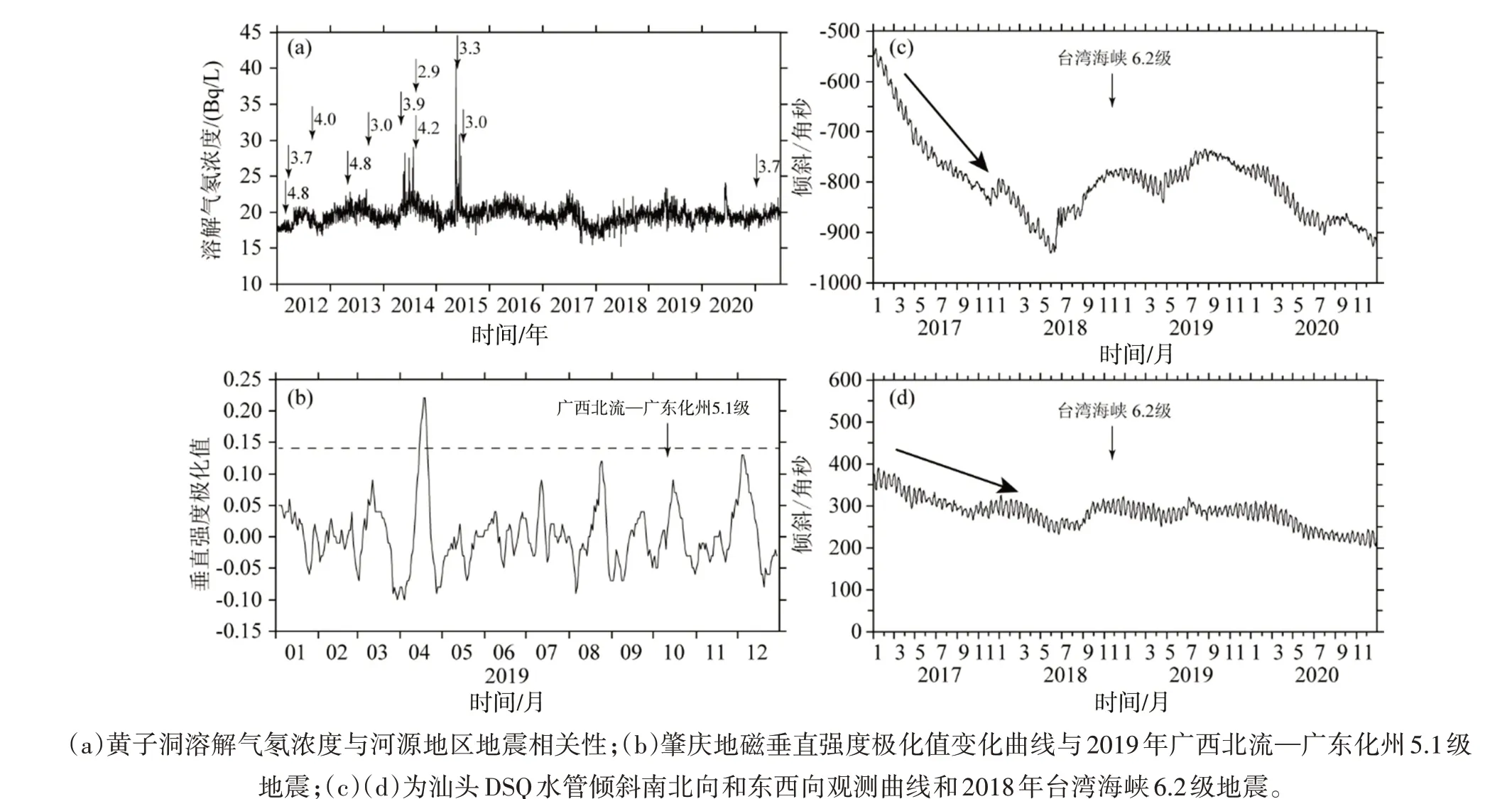

2014 年6 月开始,为加强观测资料分析应用,正式开展每日数据跟踪分析工作,第一时间对数据和异常事件进行汇集、分析标注和报送,同时对各测项观测数据质量和预报效能进行了定级评价[33-35]。观测台网整体平稳,形变、地倾斜、地应变、连续重力、地磁、地下流体等测项潮汐变化明显,能稳定呈现不同周期成分的变化特征,部分测项映震效果较好[36]。如黄子洞水氡的突跳与河源地区4 级左右地震具有很好的相关性(图8a),2019 年10 月12 日北流——化州5.2 级地震前肇庆地磁出现了明显的突跳变化(图8b),汕头DSQ 水管倾斜在2018 年台湾海峡6.2 级地震前出现趋势下降现象(图8c、8d)。通过平差处理后的重力场变化图像,已成为年度震情跟踪的重要物理依据[37]。

图5 广东省强震动监测台网分布图Fig.5 Distribution map of strong motion monitoring network in Guangdong Province

图6 典型震例的速度和加速度记录图Fig.6 Velocity and acceleration records of typical earthquake cases

表1 广东省地球物理观测台项数统计Table 1 Statistics of geophysical observatory items in Guangdong Province

图7 广东省地球物理台网监测台站分布图Fig.7 Distribution map of monitoring stations of geophysical network in Guangdong Province

图8 典型震例的地球物理观测异常特征Fig.8 Geophysical observation anomaly characteristics of typical earthquake cases

图9 广东流动重力测点分布和重力场空间变化图Fig.9 Distribution of mobile gravity survey points and spatial variation of gravity field in Guangdong

4 GNSS观测台网

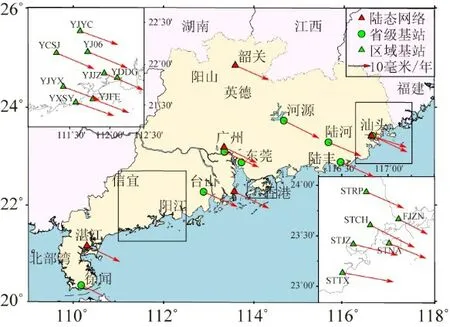

广东省GNSS 台网主要以监测地表形变为目的,采用连续基准站和流动站观测相结合,并联测周边省份和IGS 共享站点,为震情跟踪大形势研判提供动力学依据。广东GNSS 站网建设始于“十一五”期间,国家重大科技基础设施《中国大陆构造环境监测网络》项目在广东建设5 个连续基准站,同时,按照《中国地壳运动观测技术规程》的技术要求,《广东省地壳运动观测网络》也陆续建设了8 个省级连续运行基准站[38]。“十三五”期间,又在阳江、河源和粤闽交界三个老震区建设了区域流动观测站,进行不定期流动观测。GNSS 观测数据每周进行解算,并使用站间基线变化对区域动力学背景进行连续跟踪,取得了较好效果(图10)。

图10 广东省GNSS连续站点和流动站点分布及速度场Fig.10 Distribution and velocity field of GNSS continuous stations and mobile stations in Guangdong Province

5 共享、服务和展望

广东省地震局近年来积极推进中国与东盟国家间的地震监测与预警合作,共同提高中国—东盟地区地震海啸监测预警与防灾减灾技术水平。通过《中国——东盟地震海啸监测预警系统》项目,分别在印度尼西亚、泰国和柬埔寨建设了测震、强震和GNSS 综合观测台站和海啸预警中心,并举办了东盟国家地震监测技术培训班,增进与东盟各国的交流、学习,共同打造一个高水平的防灾减灾合作架构,实现中国—东盟地区地震海啸监测预警。

在观测数据服务方面,通过对硬件系统的升级改造,具备了海量数据存储和快速分发能力,实现了地震目录、观测报告、连续波形和各种定点和流动地球物理场观测数据在系统内快速共享,并完善了系统外数据申请和下载等一整套数据共享与服务机制。

作为防震减灾现代化试点省之一,广东省地震局积极开拓监测手段,先后在密集台阵探测、超密集台阵探测、密集台阵流动观测、深井综合观测、海洋地震、分布式光纤传感器、大容量水库气枪主动震源和人工智能地震分析及发布等方面开展了一系列探索工作,部分工作甚至是国内首创,在伟大的新时代,力争在地震预测、预警、烈度、灾情速报以及地震科学研究取得突破,助力我国防震减灾事业发展和地震科学基础研究。

6 总结

从人工模拟记录到现代网络化的数字地震台网,以及密集地震观测体系,广东省地震监测台网经历了近90 年的发展,始终走在全国前列,取得了一系列优异成绩。本文详细回顾了广东测震台网、强震动台网、地球物理台网和GNSS 观测台网的建设历程,并对台网现状进行了分析描述。百年历程艰苦卓越,广东省内已基本建成覆盖测震、强震、地球物理场和GNSS 的立体地震观测网络,为区域防震减灾和地球科学研究积累了大量宝贵数据。随着我国经济发展和科学技术进步,“解剖地震”、“透明地壳”等一系列目标已指日可待。