工程测量技术专业课程思政系统化设计研究

2022-08-02姜留涛

姜留涛,刘 舜

(1. 陕西铁路工程职业技术学院,陕西 渭南 714000)

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全过程育人、全方位育人”[1];要求“各门课都要守好一段渠,种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。在新时代背景下,加强高职学生思想政治素质培养是立德树人的必然要求,课程思政建设是高职教育人才培养的关键环节。

课程思政具有综合性、创造性和渗透性的特点[2-3],思政元素一般可分为思想教育、政治教育、道德教育、心理教育、法纪教育、传统文化教育和职业精神教育等[4-5],具体可包括世界观人生观价值观教育、社会主义核心价值观教育、艰苦奋斗精神教育、马克思主义唯物论教育、辩证思维教育、科学精神教育、创新精神教育、人文素养教育等[6-7]。课程思政融入专业教育是提升工程测量技术专业学生职业素养和工匠精神的有效途径,现阶段亟需将潜移默化的专业课隐性思政与思想政治理论课的显性思政相结合,共同构建包涵专业课程与思政课程的协同育人格局[8]。

1 工程测量技术课程思政面临的困境

1)思政课与工程测量技术专业课程之间出现“两张皮”现象,且各门课程之间“同向同行、协同育人”合力还没有形成[9]。如何做到思政元素与专业课程教学“盐溶于水”,如何使所有教师都担当育人职责,所有课程都担当育人功能,是亟待破解的难题,是当今专业课程改革的一个“痛点”。

2)现行的课程思政大多停留在一堂课或一个教学单元的教学设计上,以专业或专业群为基础的专业思政和专业群思政整体思考和系统设计不足,存在碎片化的特点。专业中各课程思政元素存在重复引用的现象,导致授课效果不佳。

3)课程思政过分依赖教师素养,而教师队伍思政素养良莠不齐,存在课程思政教学比赛环节反馈效果好、日常教学推广难度大,课程思政经典案例不可迁移和不可推广等情况。

4)工程测量技术专业结合专业实际和就业岗位群,强化德智体美劳五育并举。如何在专业教学标准中设计德育、体育、美育、劳动教育的课程体系,如何在专业课程中反映德育、体育、美育、劳动的教学内容,是专业建设普遍面临的难题[10-11]。

2 工程测量技术专业课程思政的系统设计与实践

2.1 专业特点分析

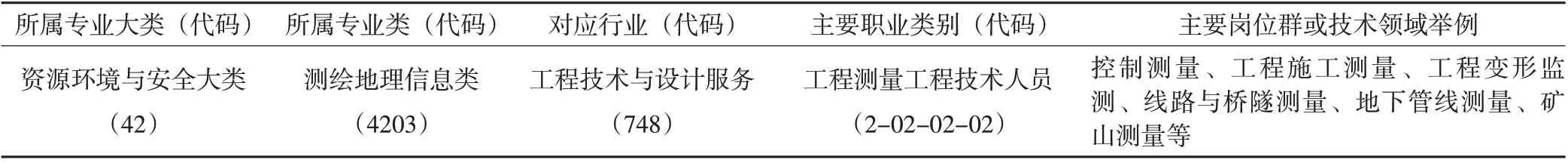

工程测量技术专业属于资源环境与安全大类,所属专业类为测绘地理信息类,专业代码为420301。工程测量技术专业旨在培养理想信念坚定,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力,掌握本专业知识和技术技能,面向工程技术与设计服务行业的工程测量工程技术技能领域,能从事控制测量、工程施工测量、工程变形监测、线路与桥隧测量、地下管线测量等工作的高素质技术技能人才。具体职业面向如表1所示。

表1 工程测量技术专业职业面向

2.2 工程测量技术专业课程思政实施路径

①分析专业定位和职业岗位素养需求,结合五育并举,列出需要融合至专业教学标准中的课程思政元素;②结合课程思政元素,深入挖掘课程的思想政治教育资源,实施“课程思政”点与教育目标的“纵向衔接”,做到全面覆盖且不交叉;③根据“课程思政”的内容体系与思政课程、劳动教育课程、体育课程、人文与自然学课程等课程的“横向贯通”,做到相互补充、同向同行;④注重理论课程和实践课程的课程思政综合化设计,强调课程思政与社会实践、二课活动的有机融合衔接,加强三全育人格局构建;⑤加强课程思政教材建设、在线开放课程建设、教师队伍建设、课程思政育人氛围建设等核心支撑;⑥注重课程思政教育的教法改革,注重信息化教学手段应用,注重采用年轻人喜闻乐见的方式进行教学。

2.3 工程测量技术专业课程思政元素深入挖掘路径

挖掘思政元素的具体步骤为:①对知识点对象本身的结构或原理进行挖掘,如知识点是全站仪等具体化对象,则全站仪本身发射和接收信号可引申为有来有往、有因有果等哲学思维;②对操作知识点对象进行挖掘,讲解过程融入工匠精神、严谨的工作作风、安全观念等思政元素;③从全站仪的国产化历程入手,融入爱国精神、民族情怀等,增强学生的爱国情怀、制度自信、道路自信、国家认同,树立民族自豪感。

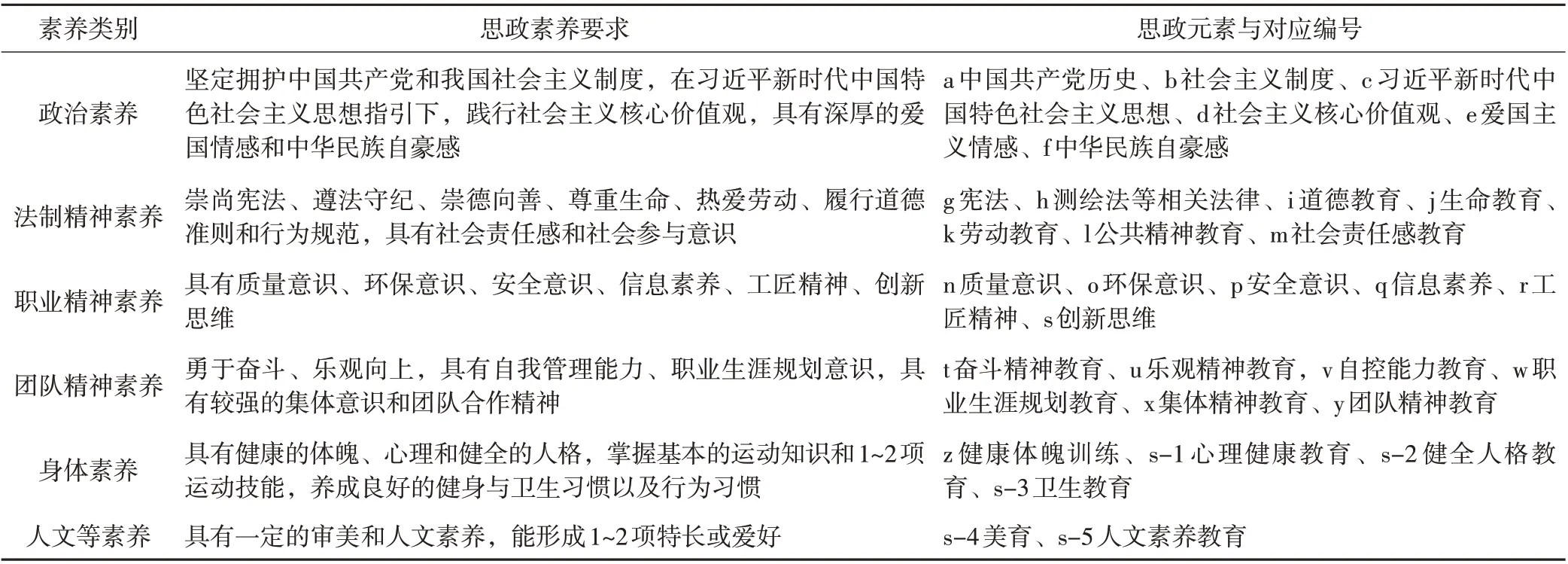

2.4 专业思政素养与元素分析

根据工程测量技术专业的岗位和职业要求、能力结构以及人才培养规格分析,结合教育部公开的《高等职业学校工程测量技术专业教学标准》,本文将工程测量技术专业学生需要培养的素质划分为政治素养、法治精神素养、职业精神素养等6个方面。经过分析可列出其思政元素,并给予标号,具体如表2所示。

表2 工程测量技术专业思政素养要求及其编号

工程测量技术专业一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程等,并涵盖有关实践性教学环节。其中,专业基础课程为6~8 门,包括测绘基础、工程制图与识图、测绘CAD、测绘职业概论、工程监理、测绘程序设计、测绘工程管理与法规等;专业核心课程一般设置6~8 门,包括控制测量、工程测量、土木工程施工技术、数字测图、测量误差与数据处理、GNSS 定位测量等;专业拓展课程包括变形监测、地下管线探测、矿山测量、无人机摄影测量技术、地理信息系统技术应用、三维激光扫描技术应用、工程地质、工程计价与投资控制等。本文按每门课程3 个以上的思政元素分别对应融入,并给予实施,具体如表3所示。

表3 课程与思政元素对应表

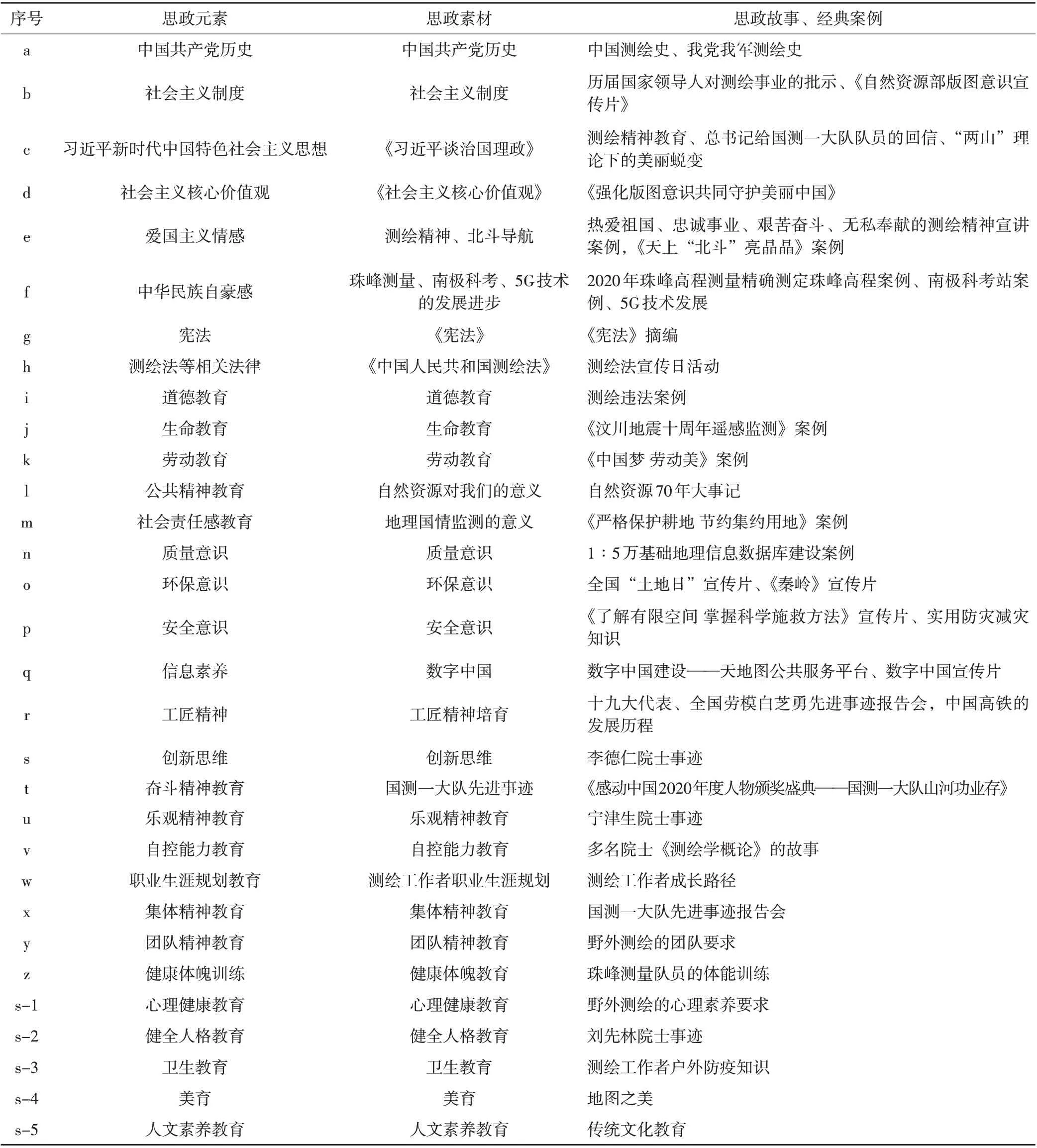

2.5 专业思政素材发掘

通过梳理31项思政元素,挖掘得到相关思政故事和思政案例,包括从公元前两千多年夏大禹治水“左准绳、右规矩、载四时,以开九州,通九道”的古代测绘素材到5G+北斗导航系统的应用开发,从珠峰测量的艰辛到英雄的国测一大队先进事迹等50余项,如表4所示。

表4 工程测量技术专业思政元素与思政素材对应表

2.6 课程思政映射点设计

针对专业基础课程和专业核心课程,教学团队分工协同,以项目—任务—思政映射点的步骤,深入挖掘课程思政教育资源,提炼思政融入映射点,实现“课程思政”点与教育目标的“纵向衔接”。以“测绘基础”课程项目一为例,其课程思政映射点如表5所示。

表5 “测绘基础”课程项目一思政映射点

以任务《大国重器——北斗导航定位系统》为例,经过“专业教师+企业导师”分工协同,深度挖掘任务课程思政资源,寻找思政元素与任务结合的“契合点”,解析从古代司南到现在北斗接收机矗立在珠峰之巅,从系统建设三步走到如今的星耀全球等过程,实现“课程思政”点与教育目标的“纵向衔接”。从“导情境—知任务—探发展—究原理”4个环节进行课程实施:①导情境,即感受民族自豪感;②知任务,即明确中国命运必须自己掌控,树立民族自信心;③探发展,即感受到祖国的强大,激发学生的爱国热情;④究原理,即树立科技报国心。4 个环节进阶全程融入思政元素,环环相扣、层层推进,通过学习让学生明确北斗系统不仅是国家安全和经济的基础设施,也是体现现代化大国地位和国家综合国力的重要标志,从而感受我国强大的综合国力和自主创新能力,进而树立技能报国心。

2.7 教学活动载体创新

创设以学生为主体的教育活动载体。在人才培养方案中,专项素质、艺术限定选修、网络通识课程、创新创业教育设置综合素质学分,以学生在教育活动中取得的成果为考核依据,计算素质拓展学分。坚持半军事化管理,实施早晨练、晚点名等学生一日行为规范。在实训中实施5 km携重徒步测量,渗透职业素养。每年评树刻苦学习、甘于奉献等“五类”青春榜样,强化行为养成。

2.8 职业氛围营造

突出职业氛围,“精神融合、制度对接、环境浸润”三位一体营造“融合化”职业素养文化生态,建成与企业技术要求、管理规范、设备水平同步的省级测绘综合实训基地,将企业真实生产项目作为教学内容,职业素养通过项目和任务实施得到体验、训练和养成。与中铁一局共建白芝勇技能大师工作室、测绘文化长廊,定期邀请行业大师、劳动模范、优秀校友现身说法,塑造了芝勇精神、技能文化、榜样引领等文化品牌。技能竞赛是专业文化建设的重要载体,引入岗位典型工作任务作为竞赛内容,赛项设计与岗位需求对接,设置竞赛项目,将竞赛嵌入到专业的教学过程中,利用企业标准引领技能竞赛标准,实现教学与职业岗位需求的对接。

2.9 教学方法改革

注重课程思政教育的教法改革,凸显学生主体,优化课程设计,注重信息化教学手段应用,提高课堂教学的有效性。以企业典型案例为任务驱动,激发学生学习兴趣,结合仿真平台、虚拟实训测区,开发选点、布网、观测、加密等线上学习任务,实施线上线下同步授课。软件助力、虚实结合,给学生更加直观和生动的学习体验,学生深度参与线上连麦辩论、头脑风暴、仿真训练等活动,以提高学习的积极性;提升解决实际工作问题的思维意识、协作意识、团队精神、组织能力、竞争实力等综合素质。

3 工程测量技术专业课程思政的实践成效

经过近年在陕西铁路工程职业技术学院(中国特色高水平高职学校立项建设单位)的探索与实践,取得了良好的育人成效,学生综合素质显著提升,有效增强了学生的就业竞争力和可持续发展能力;锻造了一批留得住、下得去、用得上、干得好,具有良好职业素养和扎实技能的测绘精英。他们毕业后很快能担当重任、独当一面,用人单位无一例外的对其“艰苦奋斗、无私奉献”的优秀品质大加赞赏,每年就业率都在96%以上。学生利用测量基本理论解决实际问题的能力大幅提高,参加测量技能大赛获国家级奖31 项、省级奖26项,获奖总数陕西省第一、全国第三,提升了学院乃至陕西省高职学院的知名度和影响力。

4 结 语

工程测量技术专业服务面向对象广,各行业的先进人物和先进典型事迹应根据各院校该专业重点服务的行业和企业,有针对性地选取思政案例和思政元素,做到有的放矢、精准施教。在当今时代背景下,探索并实现专业或专业群课程思政任重道远,其具体实施过程对教师的政治素质和基本能力要求很高,后期需加强“课程思政”建设的制度保障,建立良好的教育资源和教学案例、变革教学方法、完善教学评价体系,搭建跨学科的“课程思政”全方位平台,不断创新思想政治教育课程的教学方法,多角度、全方位地推动“课程思政”的有效实施。