基于应力测试的分布式光纤与锚杆协调变形研究

2022-08-01刘捷华

李 君,王 凯,刘捷华

(1、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司广东省南亚热带绿色建筑共性技术工程技术研究中心 广州 510599;2、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司广东省工程智慧检测及大数据应用工程技术研究中心 广州 510500)

0 引言

锚杆工程具有施工工艺简单、安全可靠和经济高效等优点,在基础工程、支护工程中有较广泛的应用。锚杆与地质情况紧密相连,具有较大的复杂性与隐蔽性,使得锚杆在工作过程中很难发现质量问题,一旦出现问题,事故处理会更难。因此,对锚杆工作状态的应力分布规律及变化情况的研究就显得尤为重要,只有更好地了解锚杆工作时应力的分布规律及其变化情况,才能真正的确保锚杆工程的质量与安全[1-2]。

目前,国内外进行锚杆应力测试的方法主要有电阻应变式、振弦式等为代表的点式传感器,分布式测试是锚杆工程中非常关键且亟待提高的一项技术。分布式光纤传感技术研发始于20 世纪70 年代初,是一种以光为载体,光纤为媒介,集感测与传输为一体的高新传感技术,20 世纪90 年代末,日本等发达国家开始将不同类型的光纤传感器用于水电及土木工程领域,近些年来,本项技术开始在我国工程领域开始探索应用。分布式测试是指利用相关的测试技术获得被测量在空间和时间上的连续分布信息,与传统的传感器对比,具有线性测量、抗干扰、耐久性好等较大的优越性。光纤传感技术以其独特的优势得到快速发展且日益成熟,已经成为一种具有变革意义的新技术,该类技术一经问世,就得到土木工程、岩土工程和地质界的广泛重视,成为地质与岩土工程测试的重要方法[3-11]。

1 分布式光纤传感技术简介

1.1 分布式光纤传感器的组成

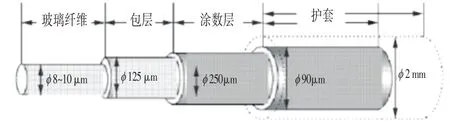

光纤感测技术是一种以光为载体,光纤为媒介,感知和传输外界信号(被测量)的新型感测技术,感测光纤也称为“感知神经”。传感光纤的主体是纤细的玻璃纤维材料,裸纤极易断裂或折损,造成传感系统的失效,因此必须对其进行封装保护。对光纤的保护一般采用在光纤的外层增加涂敷层和护套的方式。图1 给出一般传感光纤的结构示意,从内到外包括光纤内核(玻璃纤维)—包层—涂敷层—护套[12-17]。

图1 一般传感光纤结构示意图Fig.1 The Structural Representation of Optical Fiber

1.2 分布式光纤传感器的选择

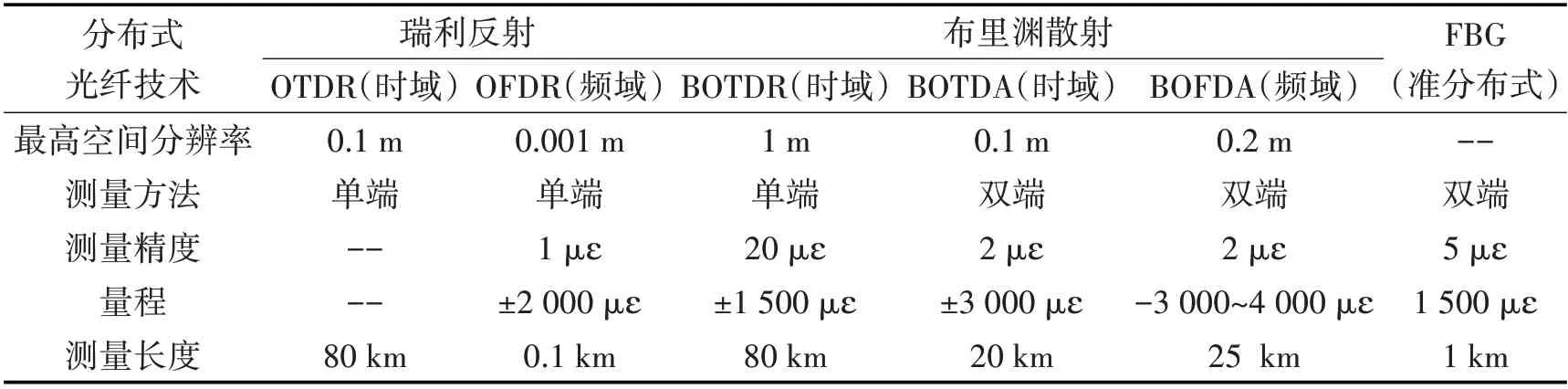

目前光纤传感技术分为光纤光栅(FBG 准分布式)和分布式光纤传感技术,常用的分布式光纤测试技术主要瑞利(Rayleigh)散射光、布里渊(Brillouin)散射光两种,根据光时域、光频域解调技术的不同可分为OTDR、OFDR、BOTDR、BOTDA、BOFDA 等。常用分布式光纤应力测试技术参数如表1所示。

表1 常用分布式光纤应力测试技术参数Tab.1 The Technical Parameters of Optical Fiber

1.3 分布式光纤传感器的原理

光纤传感器通常包括光源、光纤、传感头、光探测器、信号处理电路。光源发射信号,光纤作为传输媒介负责信号传输,传感头即信号调制器,光源探测器将收到的光信号转化为电信号,信号处理电路起到还原被测量信息的解调功能。当从外部光纤传感器输入的信号发生变化时,光纤中携带的光波的物理量,如频率、波长等也会相应地改变。光纤传感器是通过感测这些物理量的变化进而检测要测量的值。在光纤进行传感的过程中,光从光纤传输到传感头上,在此处,被测值与光发生相互作用,光波的参数发生变化,成为被调制后的、搭载变化物理量的光信号。此光信号再经过光纤涡合传输到探测器,将光信号转化为电信号,再传输到调节器中进行解调,从而获得被测参数,基于BOTDR测量原理如图2所示[11]。

图2 BOTDR测量原理Fig.2 The Measurement Principle of BOTDR

2 分布式光纤传感器在锚杆上的安装

锚杆杆体材料有多种,常用材料为螺纹钢钢筋,根据锚杆的施工工艺,在成孔安装杆体后还需要注浆,因此,分布式光纤在安装过程中,即需要考虑分布式光纤与杆体材料的协调变形性,还需要考虑在各工序施工过程中对分布式光纤的保护,分布式光纤在杆体上安装如图3所示。

图3 分布式光纤在杆体上的安装示意图Fig.3 The Installation Method of Distributed Optical Fiber

为了准确地进行杆体应力测试,采用在钢筋杆体刻槽埋设分布式光纤的方式进行安装,具体包括杆体打磨处理、刻槽清洁、光纤铺设与固定、光纤保护四个环节(见图4),各环节的安装具体步骤如下:

图4 分布式光纤安装环节Fig.4 Distributed Optical Fiber Installation Link

⑴杆体打磨:对选定的线路进行打磨抛光处理,将纵肋相邻区域打磨光滑,打磨区的宽度大约为3~5 mm,去除锚杆表面的铁锈和凸起杂质,以防影响分布式光纤的应力测试。

⑵ 刻 槽清洁:沿锚杆长度方向,在锚杆打磨位置进行刻槽,刻槽宽度为2~3 mm,刻槽深度建议为2 mm以内,刻槽后用沾有酒精的砂纸擦拭干净。

⑶铺设与固定:在打磨刻槽好的范围对通长光纤进行埋设,在埋设过程中确保光纤平直,使其绷直,每隔5~8 cm 用502 胶水对一个点涂胶以先初步固定,在铺设过程中注意光纤的保护,铺设完成后进行通光检验。

黏贴剂采用环氧树脂,用胶枪覆涂粘贴,把环氧树脂胶水装于胶枪后,先用热风筒充分热化后开始涂覆。在粘贴的同时用热风机加热促进硬化并再次检查气泡,黏结完成后进行通光检验,验证分布式光纤的黏贴效果。

⑷光纤保护:黏贴完成后,头部引线,采用穿套入0.9 mm 护套管和3.0 mm 铠装护套管的方式,进行加强保护,防止户外高温及雨水、异物刮碰等因素对导线的破坏,令自由段处的导线穿入煤气管使其得到进一步的防护,用胶布缠绕并固定好导线与煤气管相接处,并用塑料带将煤气管绑扎好。最后将所有导线套入PVC管保护。

3 分布式光纤与锚杆的协调变形试验

为了更好验证锚杆受力后,验证分布式光纤与锚杆杆体之间的协调工作情况,在室内开展模拟锚杆的协调变形试验,具体步骤如下:

3.1 分布式光纤及采集仪的选择

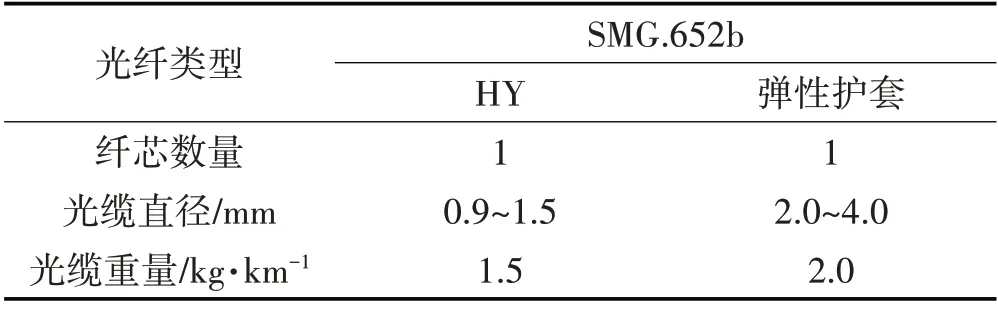

分布式光纤选用的高传递紧包护套应变感测光缆(NZS-DSS-C07),采用HY 料等高包裹性材料封装保护,可提高分布式光纤的强度和表面摩阻力,且方便刻槽植入,整体刚度得到了大幅下降。光缆对应技术参数如表2所示。

表2 高传递紧包护套应变感测光缆参数Tab.2 Parameters of Optical Fiber

数据采集设备采用单端分布式光纤解调仪,其原理基于光频域反射(OFDR)技术,测试距离、精度等各方面均能满足锚杆应力测试的要求。

3.2 模拟锚杆与分布式光纤的安装

模拟锚杆选用3 根直径为25 mm、长度0.5 m 的钢筋,采用刻槽黏贴的安装方式,将分布式光缆安装在模拟锚杆上,两头的光纤引出后并作好保护,考虑到室内模拟加载时间短,温度影响小,故本次试验不布设温补光缆,制作好的模拟锚杆如图5所示。

图5 模拟锚杆与分布式光纤的安装Fig.5 The Installation between Optical Fiber and Anchor

3.3 协调变形分析试验

分布式光纤与锚杆之间的协调变形在室内万能试验机上完成,根据锚杆杆体预估极限荷载后进行分级加载,加载方案同锚杆验收试验,每级荷载稳定后,采用分布式光纤采集仪进行锚杆杆体的应力测试,分析应力测试结果与实际加载值之间的关系,即可得出分布式光纤与杆体的协调变形情况,室内试验现场如图6所示。

图6 分布式光纤与锚杆协调变形室内试验Fig.6 Loading Test in Laboratory

3.4 模拟试验结果及协调变形分析

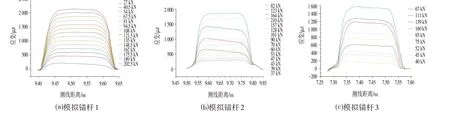

室内各模拟锚杆试验在各级荷载作用下,沿锚杆长度方向的应变分布如图7所示。

图7 模拟锚杆在各级荷载作用下应变测试结果Fig.7 Strain Test Results of Simulated Bolts under Various Loads

在各级荷载作用,万能试验机加载值与分布式光纤解调仪测试计算值之间的相关性结果如图8所示。

图8 模拟锚杆的测试值与加载值的相关性Fig.8 The Correlation between the Test Value and the Load Value of the Simulated Anchor

通过室内分布式光纤与锚杆的模拟加载试验结果可知,分布式光纤与钢筋进行协调变形平均值为0.94,说明采用在桩基杆体上刻槽黏贴的进行分布式光纤的布设,杆体与光纤有较好的变形协调性,满足实际工程中应用的要求。

4 结语

目前,国内外进行锚杆应力测试研究开展的不多,且主要为点式传感器方法,分布式光纤传感器是近些年发展的新测试技术,与传统的传感器对比具有很大的优越性。为探索分布式光纤在锚杆应力测试中的适用性,本文开展了分布式光纤与锚杆协调变形研究,通过探索分布式光纤在锚杆上的安装方法并进行协调变形试验,得出分布式光纤在杆体刻槽黏贴安装方式有较好的变形协调性。研究内容可深入了解工作锚杆力学性能、锚固机理,验证锚杆设计参数与施工工艺的合理性,确保工程质量与安全,减少造价,有着非常重要的经济性与实用性。