面向城市岩土工程灾害的智慧应急技术

2022-08-01冯兴学陈文伟

冯兴学,陈文伟,宋 健,李 诚

(1、广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 广州 510080;2、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广州 510500)

城市地下岩土工程灾害主要包括地面沉降、地面塌陷、基坑变形、基坑失稳等。中国城市地下岩土工程建设事故的数量惊人[1-3],其中造成巨大经济损失、引起严重社会影响的例子不胜枚举[4-5],使我们深刻认识到在城市地下岩土工程建设中面临着巨大的挑战,因此近年来针对地下岩土工程应急管理难题的智慧应急平台研究成为热点,智慧应急平台深度融合人工智能的能力与应急管理需求,构建由数据服务中心、应急感知中心、应急AI 服务中心和应用支撑中心构成的“智慧应急大脑”,推动地下岩土工程应急管理的数字化、智能化、智慧化能力提升,推动应急管理现代化。

通过调研,智慧应急平台主要存在以下3个问题:①“全”与“专”的问题:地下岩土工程灾害突发事件紧迫性、不确定性、耦合性特征明显,迫切需要构建多灾种专题情景;②“开”与“闭”的问题:智慧应急建设过程中需要补全应急资源、完善风险等级、拓宽监测来源,形成数据治理与共享机制;③“数”与“智”的问题:当前多数应急信息化主要着力业务流程再造和数据简单汇聚,数据挖掘与智能知识构建建设仍需加强。针对以上问题,本文在阐述地下岩土工程灾害背景的基础上,介绍面向各级应急管理的云平台的特点及功能,并重点介绍解决上述第二个问题的方法,即补全应急资源、完善风险等级、拓宽监测来源的新型技术方法。

1 城市地下岩土工程灾害

通过翻阅文献资料和实例调研,本文总结城市地下岩土工程灾害的事故特点及应急难点:

⑴在城市进行地下空间的开发时,受限于地表现状,难以完成详细地质勘察。尤其是轨道交通工程建设规模大,且基本部署在城市建成区,楼房密布、交通拥挤、人流量大、地下管线密集交错,工程地质勘察受到多种因素的制约难以完全按图施工,致使后面的设计、运营缺乏可靠地质资料支撑,是地质勘测工作的难题。

⑵参建各方对复杂地质条件下的施工安全风险意识淡薄、措施不力。比如参建单位普遍认为施工过程中堵漏是较常见的情况,而岩土工程事故常常与水相关,据不完全统计,地下工程事故85%与地下水控制不当有关[6-7],如降水引起地面变形、承压水引起坑底突涌、掌子面漏水引起塌方等等,不正常漏水时应及时采取有效措施调整施工方案,但总体上参建各方的安全风险辨识不足,对风险的防治措施不力。

⑶参建各方应急响应机制不健全,联络通讯不可靠。常规应急预案往往漏掉细节,比如隧道开挖应急预案一般未包含封堵掌子面上方路的内容,更不会涉及到调集人员加强警戒这些应急措施。根据实例,地下空间因遮蔽性,常无法保证手机信号稳定性,实际工程中通讯设备一般仅靠手机,会导致在紧急情况下无法及时处置而耽误良机。

2 应急平台建设目标

针对上述城市地下岩土工程灾害应急处理中存在的问题,在总结多例岩土工程灾害突发事件应急处置经验,分析应急预案实施中的问题的基础上,本文提出智慧应急平台应以充分风险评估与应急资源调查为支撑,朝着以下4个目标进行平台的建设和研发,智慧应急平台框架如图1所示。

图1 城市岩土工程灾害智慧应急平台框架Fig.1 Framework of Intelligent Emergency Platform for Urban Geotechnical Disasters

2.1 安全生产监督管理

当前安全生产存在风险辨识隐患整改不到位、监管人员与专业技术能力不足、执法智能化建设不足,主体责任难落实等问题。构建岩土工程安全生产智能监管云平台,融合危险源(超载、超挖等)、IOT 监测(支护结构变形、周边环境影响等)、现场报警等应用,为安全生产数字化能力提升、全方位动态监管和隐患排查能力增强、安全生产监管模式智能化转型提供场景化服务支撑。

2.2 地质灾害监测预警

地下岩土工程一般呈现多灾并发群发,如地面沉降发展为地面塌陷,基坑变形发展为基坑失稳等,这导致灾害链监测难、信息汇聚与发布渠道不完善等诸多难题。平台基于深度学平台,融合自动化监测、IN⁃SAR、无人机等多种手段,实现灾害事件第一时间发现、灾害信息自动聚合、灾害研判主动推荐,同时提供基于灾害易损性和危险性实时推送灾害预警信息,为灾情救援提供支撑。

2.3 指挥救援与决策

如何大幅提升应急指挥决策水平,解决指挥救援与决策过程中接报低效、底数不清、状态不明、手段传统、看不见、决策难等问题迫在眉睫。构建智能语义信息接报、智能分析研判、融合通信指挥调度能力体系,打造应急管理智能推荐引擎,科学辅助指挥决策,提高应急管理机构科学决策水平,降低灾害事故影响程度。

2.4 灾后复盘分析

如何自动分析海量数据中涉及的物资供需、基础设施恢复等内容,如何从数据背后隐藏的价值中可以发现更加全面、真实、客观的分析结果,是应急管理灾后救助与经验总结的重要环节。数据挖掘分析流程概要如图2 所示,按照“业务视角提出问题、技术模型提取信息、人工对比总结规律”的原则,融合互联网数据与应急管理部门数据,进行多维度、多视角的挖掘分析,对可能出现的问题进行语义化、标签化,为灾后救助提供决策建议。

图2 数据挖掘分析流程Fig.2 Data Mining Analysis Process

3 智慧应急新技术

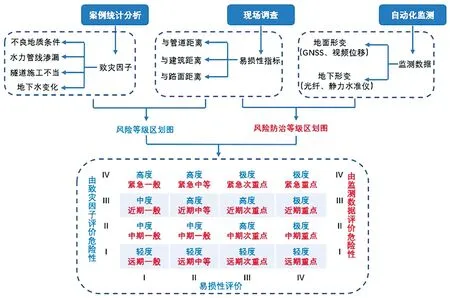

3.1 地质灾害风险等级划分

针对城市地下岩土工程灾害演进机制、预警模型、监测手段、监测数据处理和三维地层建模等关键科学和技术问题,在总结致灾因子、阐明典型演进机理的基础上,揭示不同情形下各灾种的主控因素与在监测数据上的体现形式,构建实时监测预警模型,实现地下岩土工程施工期、运营期的地质灾害的定性定量评价与预测,灾害风险等级和防治等级划分方法如图3 所示。构建监测预警平台,实现基于GIS 的地质灾害风险及防治等级划分,实现多途径地质灾害预警信息发布,实现结合地层模型的实时监测数据可视化,为城市地下岩土工程地质灾害的风险防控与应急处置提供支撑。

图3 灾害风险等级和防治等级划分Fig.3 Division of Risk Level and Prevention Level of Disaster

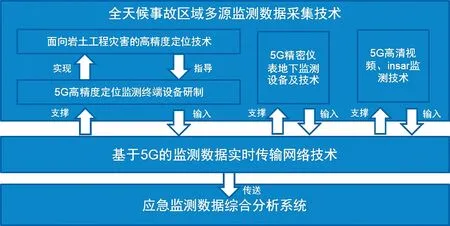

3.2 5G智能应急抢险车

5G 智能应急抢险车是用于工程事故现场辅助应急抢险专业用车,利用最新无人机、激光扫描等技术实现现场勘测、事故发展预判、保护重大市政设施等功能,在灾情发展初期辅助领导决策,减少救援黄金时间,降低人员伤亡及财产损失。技术体系包括3 大组成部分:全天候事故区域多源监测数据采集技术、监测数据信息实时传输网络技术、监测数据融合处理与综合分析技术。5G 智能应急抢险车基于5G、无人机勘测、声波探测、激光扫描、摄影测量、智能传感器、智能机器人等多项技术,配备适合应急监控作业,可以实现在各种工况下的环境调查、趋势分析、重点监测、数据融合、信息发布及在线会诊等功能,能有效提高抢险效率,辅助应急决策[8]。5G 智能应急抢险车应急监测技术体系如图4 所示,它是应急监控技术的一项重大突破和创新应用,是工程应急资源的有力补充。

图4 基于5G的应急监测技术体系Fig.4 Emergency Monitoring Technology System Based on 5G

3.3 INSAR精细化应急监测

水准仪、全站仪、GPS 测量和无线传感器等接触式测量技术有较高的测量精度,但只能测量点状目标,存在空间盲区,在应急抢险时适用性差。而传统非接触式测量如近景摄影测量、激光扫描技术能够对小范围场景进行全覆盖观测,但其受天气影响严重,应急抢险当天是否下雨、起雾、起风非人所能控制。INSAR 技术不受天气、气候影响,可全天时、全天候观测,形变观测精度高,且每km2可得到万个以上观测点数据,这是传统测量方法完全无法实现的[9-10]。应急抢险时应用INSAR 技术对事故区域目标开展精细化动态监测及分析,可提供目标不同定位及周边环境的形变信息。

4 结论

⑴地下岩土工程应急管理的数字化、智能化、智慧化能力提升是推动应急管理现代化的急迫要求。本文通过调研,总结了城市地下岩土工程灾害的事故特点及应急难点:地质勘察存在盲区、安全风险意识淡薄、应急响应机制不健全。

⑵针对应急管理的智慧化要求,结合城市地下岩土工程灾害的事故特点及应急难点,提出面向城市岩土工程灾害的智慧应急平台的4 个目标:安全生产监督管理、地质灾害监测预警、指挥救援与决策、灾后复盘分析。

⑶本文重点介绍了3种新型技术方法:地质灾害风险等级划分、5G 智能应急抢险车、INSAR 精细化应急监测,分别为实现“完善风险等级、补全应急资源、拓宽监测来源”提供技术支撑及思路。