记忆与守望

——阿尔麦多声部民歌传承人泽英俊口述史

2022-08-01赵晓娜

赵晓娜

(绵阳师范学院,四川 绵阳 621000)

采访人:赵晓娜,教授,博士,绵阳师范学院音乐与表演艺术学院,长期从事民族民间音乐研究。

受访者:泽英俊,黑水县知木林乡人,现四姑娘山斯古拉文旅城容中尔甲演艺中心演员。

若干初,黑水县知木林乡人,现四姑娘山斯古拉文旅城容中尔甲演艺中心演员。

访谈时间:2021年10月14日

摄录:王康华 阿郎(传承人女婿)

2014年11月,四川省黑水县申报的传统音乐“阿尔麦多声部民歌”,经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。阿尔麦多声部民歌由于植根于基本与世隔绝的传统乡土社会中,因此保留了较多的原始遗存,成为远古文化的活态展示。其演唱语言为古羌语,演唱形式为重唱或合唱,多使用颤音唱法,内容则体现尔麦人的民俗风情。泽英俊是2021年四川省第七批省级非物质文化遗产阿尔麦多声部代表性传承人。

一、为了“热爱”,放弃“铁饭碗”

赵晓娜(以下简称赵):泽教师,请您简单介绍一下自己。

泽英俊(以下简称泽):我今年虚岁50岁,嘉绒藏族,老家在黑水县紫木林乡木都村。

赵:泽教师,您是从多大开始学习演唱阿尔麦多声部民歌的,是怎么学的呢?

泽:我六岁开始学习,从小就很喜欢。家里的长辈都喜欢多声部,是一家人的传统习俗。我们有三姊妹,都是很小开始学唱,妹妹现在还会唱,弟弟现在不要说是唱歌了,连自己语言也流失了。当时主要跟着爷爷、奶奶、妈妈学的多一些,晚上回去就和他们一起合唱。爸爸当时是国家干部,唱得也是数一数二的,但在老家的时间短,平时朋友来了一起喝酒就开始唱歌,都有歌名,就是没有文字,主要是口口相传。过年过节我们村子上面的老辈子就开始唱歌,我们就跟着他们一起哼,他们唱一句我们就模仿他们唱一句。我1985年就参加工作了,在县交通部门上班,当时也没有柏油路,从县城回村近60公里,得走好几个小时,那个时候年轻因为特别喜欢唱这个,也没考虑到后果就辞职了。回到老家集体劳动时,肚皮饿了就跟着劳动男女一起学唱。后来由于外出打工,演唱中断了一段时间。现在有些歌还是失传了,据说当时我爷爷他们三个人唱的一首歌,马听了这个歌就倒下了,再重复唱时马又能站起来,现在老年人去世了,这些歌就失传了。我18岁结的婚,我和老婆是一个组的,父母给定的婚,我们结婚后就相互学。我老婆的爸妈也是我们那的歌王,她从5岁就开始学唱,他们一家人都很喜欢唱歌。我参加工作后一段时间没回来,她就学得更多了。

课题负责人赵晓娜访谈传承人泽英俊、若干初夫妇。拍摄地点:四姑娘山斯古拉文旅城,拍摄者:王康华

二、阿尔麦多声部民歌的历史渊源及演唱技巧

赵:泽教师,为什么叫阿尔麦多声部民歌呢,它一般在什么场合演唱,在老百姓心目中地位如何?

泽:“阿尔麦”这个名字最早是我取的,我们的自称就是“尔麦”,“阿”就是“我”,“尔麦”就是我们是一个部落。“阿尔麦”这个以前不是这样叫的,2005年,王金全教师来了才改的。阿尔麦多声部是以前传承流传下来的,多在过年过节、结婚时唱,村子里面老年人唱得多,我爸妈的那代人都在唱,那个时候电灯、电视、手机都没有,哪家如果生了小孩,第二天就开始给孩子取名字,就会把所有的亲朋好友请过来,晚上就是点着松光(松树的根),通宵地唱跳,现在是电视有了、电通了,又是网络时代,很多人就不喜欢唱这个了。多声部在丧礼上有是有,但是里面的歌一般平时不能唱,是一种特殊的、专门的歌曲。多声部在村里老百姓心中地位很高,外面的人很想学,村子上有些人也学不会,主要是演唱有难度的,一个是颤音,另一个是多声部,技巧多得很。全村男女老少都可以学,主要取决于自己家族对多声部的热爱程度。

赵:阿尔麦多声部民歌的类别和内容有哪些,有哪些演唱技巧?

泽:有两种。一种是“拉玛”两个男、三个男的一起唱;另一种是“热玛”是众多男女一起唱,或者二三十个女的一起唱。演唱技巧是颤音和高低音(声部),也就是“得挂”和“尔挂”(音译),颤音也不是故意去颤,自然就有那个颤音了。现在演唱的传统曲目都是老一辈人传给我们的,没有新创作的,音调是老一辈传下来的,歌词可以填新的。例如,歌曲从三月份开始背肥料,那就唱背肥料的歌,接着就开始打吐耙唱打土耙的歌,土耙打完后开始种地,地种完粮食开始薅草就唱薅草的歌,薅草完了开始割粮食就有割粮食的歌,粮食割完了开始耕地就有耕地的歌,这些都是劳作的歌。修房子专门有修房子的歌,五谷丰登全部收割完,到十二月就要杀年猪了,就唱杀年猪的歌、春节的歌。上山有上山的歌,下山有下山的歌,旋律不一样,词也不一样。上山的只有一个歌,下山有好几个歌。歌曲中有唱古老的历史,包括歌全部是都是古老的。现在改不了,迁徙歌、出征歌都有。比如,祖先的歌(即兴演唱)“阿必布”(音译)就是我的祖先,祖先定的路线我们就跟着他的路线走,还有那个迁徙歌(即兴演唱)。先把旋律唱了再加词,“果台”(音译)就是一个地方的地名,我们就是从那里迁徙过来,那天晚上就生了100匹马,我生了100个小孩儿,那个地方融入不下,我们就迁徙到现在的阿尔麦来。

关于声部分配,“拉玛”是一个男的唱高音,一个男的唱低音,低音是主唱,高音是他的搭档。女的唱高音是主唱,低音是搭档。比如,十个人的话只有一个是高音领唱,其他是唱低音,男女相反。也有男女混合唱,但是男的一段,女的一段,一起唱的是没有的。还有情歌“卡如”,男的先唱低音,女的对就进入旋律。声部是根据自己嗓子条件划分的。我们的声部自然就能唱出来(范唱一句),已经是变进自己血液里头,一张口音高就直接出来了。(即兴演唱)这个歌名叫《春节歌》,在大年30号晚上,吃猪脑壳喝咂酒后,我们就开始唱歌,唱的是今年五谷丰登,一家人平安吉祥,娃娃长得很快,酒歌和劳动歌都叫作“纳玛降多”。以前传统的婚礼上,我们就杀一两头牛,像火锅一样煮起,一人一碗,吃完就开始喝酒,男女各坐一边,男的就开始唱“拉玛”,“拉玛”唱完就头道酒开始开坛,敬菩萨,敬完了女的就唱:“两个哥哥辛苦了,唱得最好的歌,最完美的歌”,光坐着唱不尽兴,我们还要站起来唱。以前把女方接过来,男方家族跑腿嘛,然后就开始唱“辛苦了,你们辛苦了”这些歌曲。

三、参加青歌赛,唱响国内外舞台

赵:泽教师,您参加过哪些重要比赛、大型演出和交流活动?

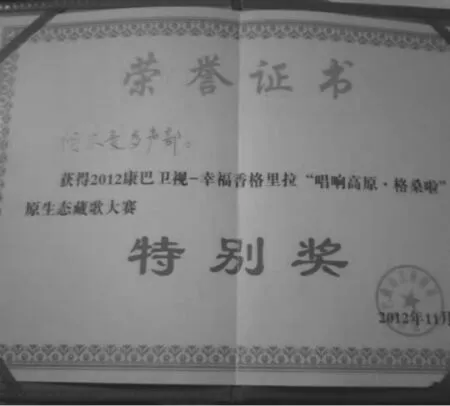

泽:2005年,四川省文化厅编辑部的王金全教师到我们村来了,说有个原生态歌舞比赛,让我找一些唱歌的人,村子就配合唱起来了,唱了九天九夜,那时候电也没有,还要把门隔在中间各唱各的。第一次参加比赛是2006年第十二届青年歌手大奖赛,得了“四川赛区二等奖”。当时是两个男的,我和罗根波(音译),还有三个女的组成的“拉玛组合”,我女儿在“热玛组合”里,还有松潘的“毕曼组合”,到了成都是三取二,十五进十的时候喊我们待定,原因是我们和“热玛组合”都是藏族,“毕曼组合”是羌族,最后“热玛组合”和“毕曼组合”就参加了全国十二届青歌赛。第一次参加大型演出是1999年参加黑水县成立五十周年演出,那时候阿尔麦多声部拿了全县二等奖。2008年,参加第十三届隆力奇杯CCTV青年歌手电视大奖赛,拿了团体二等奖,个人三等奖,当时我们是代表二炮文工团去的,一共去了五个人,两男三女。全国来了16队进行海选,我们每人都带了包括铠甲在内的五套服装,当时田青是国家非物质文化遗产的主任嘛,最后我们总决赛的时候他就给现在我们经纪人说,他说今天有民族的、美声的、通俗的、原生态的五位评委都在,也是我们国家最顶级的评委。大家好好听一下这届的阿尔麦多声部,1985年的贵州多声部,十二届的毕曼组合,这三队都是多声部,你们好好来分析,我们评委的评分应该给他们拿第一或者第二,这个是我们的责任,你们好生听一下真正的原汁原味的多声部就是阿尔麦,而且阿尔麦的铠甲必须纳入国家非物质文化遗产。我就心里想,首都一个汉族人咋那么喜欢我们的歌,我们的歌连我们自己本地方的人有时候都不爱听了,作为一个汉族人都喜欢阿尔麦多声部,这个阿尔麦多声部很有价值,我就回老家就给他们宣传,北京最高的评委教师对我们的多声部评价很高,我们绝对不能把这个歌丢了。后来512地震了,也没有心情唱歌 了,2009年,茂县羌城招演员,我们就去了。2012年,我们获得康巴卫视—幸福香格里拉格桑拉”原生态藏歌“特别奖”,那年我们还被聘为“康巴原生态艺术团”特聘演员。2012年去青海我们一家人参加五大藏区原生态民歌比赛获得了特别奖。

2010年,我们在茂县参加全国非物质文化遗产节目录制。2011年,羌魂剧组叫我们去台湾参加的两岸文化文化交流。2013年,女儿参加中央电视台星光大道,我们就当特邀嘉宾唱这个阿尔麦多声部,获得了“周冠军”和“月冠军”。2014年,在河北电视台举办的中华好民歌比赛中又获得了“金奖”。2019年7月份,阿坝州文化馆叫我们全家到日本参加两国文化交流演出。北京我们参加的是羌魂活动,2019年,我参加了四川省非遗节阿坝州马尔康分会场的演出,今年阿尔麦多声部还到广汉参加个非遗节。2015年、2016年、2017年,都参加了彭州春晚演出,彭州是我们黑水的帮扶城市。

2017年,南京艺术学院杨曦帆教师邀请我们去南京参加一个学术交流会,杨曦帆教师多年前就和我爸爸还有老宣传部部长认识。那次交流会还有贵州、云南、甘肃等地来的原生态歌手,北京的中央音乐学院的教授也来了,他们对阿尔麦多声部评价很高。2019年,杨曦帆教师又让他的研究生到我们家里待了一两个月,白天我家里人多,每天晚上十点过后我们唱他就录音,有时候录到半夜两三点,当时录了100多首阿尔麦民歌,我们把会唱的都让他录了。那次还有转山会,有些歌词他还询问,我就给他回答,后来这个学生还要认我做干爹,觉得我们对他很好。

2012年11月传承人泽英俊、若干初夫妇的阿尔麦多声部获得“唱响高原,格桑拉原生态藏歌大赛特别奖(泽英俊提供)

2019年7月传承人泽英俊、若干初夫妇以及大女儿德青卓玛在日本演出(泽英俊提供)

四、艰辛的阿尔麦多声部民歌传承之路

赵:泽教师,能不能谈一下您成立黑水县阿尔麦多声部保护传承协会和四川纳玛文化有限公司的情况呢?

泽:我们两口子在茂县待了十年就辞职了,我还是准备搞我自己的文化,还是想把自己的文化传播出去。黑水县宣传部的一个同事说,既然回来了那可以办个协会和公司。2019年我就办了个四川纳玛文化有限公司和黑水县阿尔麦多声部保护传承协会。但是第二年新冠肺炎疫情暴发了,没法出去演出,很多我的朋友、专家到我老家来想跟我联系演出,由于新冠肺炎疫情就没法继续了。去年四姑娘山容中尔甲教师他开了一个专门嘉绒文化中心,喊我们夫妻过来,一是因为我们阿尔麦多声部的传承人,二是我们舞台经验丰富,去北京、台湾、日本等国内外进行过演出。

赵:泽教师,在阿尔麦多声部的传承方面您和您家都做了哪些事情?

泽:我们全家都非常喜欢阿尔麦多声部,所以我们愿意为阿尔麦的保护和传承做事情,我们家本身就是阿尔麦多声部三代传承人,2018年,我们这个家庭被评选为全国“最美家庭”。先来说下我爸爸,他叫泽旺杨初,当时绵阳师范学院的伍瑜教师,他是最早到我们黑水发现了这个多声部民歌的,大概是在一九七几年的时候,当时他需要有当地的翻译,最后就找到我爸爸,原因是我爸爸既会唱,又会国际音标,尤其是我们这个加绒语言,很多字打不出来,我爸爸就全部用国际音标翻译出来。后来王金全教师到我们黑水来,也是找的我爸爸做翻译。我自己家庭,我老婆若干初现在是阿坝州非物质文化遗传项目阿尔麦多声部的传承人,两个女儿从小就跟着我和老婆一起唱这个多声部,她们也都很喜欢,大女儿唱高声部,小女儿嗓子粗点唱低声部,她们会唱的曲目也非常得多。大女儿德青卓玛也是黑水县阿尔麦多声部的非遗传承人。现在四姑娘山这个演艺中心的几个小伙子也和我学多声部。至于老家想和我学的人,我就用手机语音发过去,年底我回去了,听他有些地方唱得不对,再给纠正一下。还有村里的人,他们不会的也是我们两口子一直在给他们教,女的我老婆教,男的我来教,就像以前毛主席也说过吃水不忘挖井人。现在我敢说我老家的歌,基本上我给他们教的。当时我还是很想让阿尔麦多声部这个非遗进那个校园,2018年我们两个到成都纺织高等学校教四个学生学唱多声部,学唱了《拉吉拉》和《扎西扎那》(音译)两首歌,这个学校和美国的洛杉矶一个学校有帮扶合作关系,后来他们到美国参加展演并且把我们的视频带过去了,受到了高度称赞,而且说有时间邀请我们亲自过去展演,不过由于新冠肺炎疫情也就搁置了。

2018年5月传承人泽英俊全家参加中华全国妇女联合会举办的“最美家庭”评选现场(泽英俊提供)

五、阿尔麦多声部民歌保护现状及展望

赵:泽教师,您觉得现在阿尔麦多声部传承有哪些困境呢?

泽:我现在在四姑娘山,很遗憾没到我们老家黑水,要不就可以带你们看一看阿尔麦的风景,看一下阿尔麦的自然环境。传承的困难就是连我们自己本村的人都不喜欢、不接受这个多声部,很多本地人都不会唱。我们两口子从2005年开始往唱歌这个路线走也都十年多了,外面的很多媒体、专家不是找我这个泽英俊,而是为了阿尔麦多声部,但是我们自己的人不接受,我平时跟他们说:“外面一个汉族,听都没听过的人很喜欢着我们的多声部,你们为啥子不学这个多声部呢?你们再不学,再过个十几二十年,那我们祖先留下的多声部真的就慢慢就消失了,所以现在必须学、唱。”我热爱我的“热玛”多声部,一旦我明天死了,这个就成历史了。以前还有阿尔麦泽英俊,把我们多声部打造起来也带出国门了,但是现在下一代再不学的话,阿尔麦多声部就传承不下去了,这个也有一些客观原因,就是现在小孩子们接受教育,可能跟我们那时候不一样,他们觉得不好听。不是因为演唱技巧难,你们外面汉族都可以学,我们自己本土土生土长的为啥不能学呢?就像我们藏族能学汉语,那为什么反而不学自己的本民族文化呢?

赵:您对阿尔麦多声部今后的发展有什么想法?

泽:说实话每个人都会觉得自己家乡的歌是最好的,所以我觉得我们这个多声部是世界上最好的多声部之一。现在需要的就是平台和机会,希望外面来的专家、媒体多帮忙宣传阿尔麦多声部。整个全国我几乎都去过了,但是我的多声部没有传播出去,我的愿望就是想把这个多声部坚持下去,让全国人民都晓得四川省阿坝州黑水县有个阿尔麦多声部,让它的影响面更大一点。虽然外面的专家教师对我们这个阿尔麦多声部都评价很高,认为多声部的价值很高,但是我们这个推广的平台有点少了,不过能出国进行展演我们还是很高兴的。我就是遗憾你们这次太可惜了,这么远的地方过来却听不到真正的阿尔麦多声部,主要是没有在我们老家黑水县,如果在老家我就喊一拨人,让男的单独唱或者女的单独唱会更好听,再把家乡的青稞酒喝一点,藏香猪肉吃一点,青稞馍馍吃一点,我们家里也很大,到我屋里头做客,唱唱歌看看我们的风景。希望下次你们有机会再来,也希望你们这些大学教师能多帮忙宣传我们的阿尔麦多声部,让全国、全世界的人都知道有这个优秀的民歌。

赵:泽教师我们一起努力,把祖先留给我们的这个古老民歌——国家级非物质文化遗产阿尔麦多声部保护和传承下去,也希望您不忘初心,坚守住对本民族阿尔麦多声部的热爱,再次感谢您今天接受我们的采访。

采访后记:与泽英俊夫妇相处的时日里,无论他们在容重尔甲四姑娘山演艺中心的舞台演出,还是日常的谈话中无不流露出对阿尔麦多声部民歌的热爱与情感,他们渴望外界更多的了解阿尔麦多声部民歌,忧虑族内传承现状,迫切想走出一条保护与发展之路,这些都使我们高校教师深感责任之重,如何能充分利用高校优势与资源携手传承人做好非遗保护与传承工作,是我们需要深入研究和实践的课题。