分娩的“科学”:西方无痛分娩法与民国时期的产痛表述

2022-07-29俞莲实

[韩] 俞莲实

(韩国国立木浦大学 史学科,韩国 全罗南道)

为了对抗帝国主义压力、打造一个强大的民族国家,近代中国知识精英曾热情倡导国民教育,希望能在思想上对民众进行启蒙之外,还能改造他们的身体素质。(1)参看沈松侨:《国权与民权:晚清的“国民”论述》(《“中研院”历史语言研究所集刊》第73本,2002年12月);黄金麟:《历史、身体、国家:近代中国的身体形成(1895~1937)》,北京:新星出版社,2006年。在他们的认知中,国民的培育可以通过对个体的规训和控制来达成,国家需要构建近代的生命管理系统,以加强对出生及死亡的管理。因此,很多中国知识精英认为欲打造新国民,必须改造“国民之母”。(2)周春燕:《女体与国族:强国强种与近代中国的妇女卫生(1895~1949)》,台北:政治大学历史学系,2010年,第37~110页。然而,为了管理并控制女性的身体,有利于强种或生育健康的国民,国家的重要任务就是构建近代的公共卫生系统。为此,在政府主导下,从20世纪20年代起,中国正式地开始培养助产士,并成立了西方式的妇产科医疗机构,通过加强消毒措施和严格卫生标准来降低产妇和婴儿的死亡率。

近代公共卫生系统的确立和卫生观念的传播改变了人们对女性生育的认识,也使得更多医护活动有可能介入到女性分娩过程中,特别是随着剖腹产、无痛分娩、钳子分娩、药物催生、会阴切开术等西方产科技术的引进,难产的风险和分娩时所伴随的疼痛可以避免或得到缓解。其中,使用麻醉剂的无痛分娩法被视为从生育所造成的疾病和痛苦中拯救女性、实现“女性解放”的象征。对这一情况,美国和欧洲学界有着丰富的研究成果,如理查德和多萝西合著的《躺下:美国的分娩史》(3)Richard W. Wertz and Dorothy C. Wertz, Lying-In: A History of Childbirth in America (New York: Free Press, 1977).、玛格丽特·桑德洛夫斯基的《疼痛、愉悦和美国式分娩》(4)Margarete Sandelowski, Pain, Pleasure, and American Childbirth: From the Twilight Sleep to the Read Method, 1914-1960 (Westport: Greenwood, 1984).、雪莱·罗马丽丝的《分娩:医学控制新途径》(5)Shelly Romalzs, Childbirth: Alternatives to Medical Control (Austin: University of Texas Press, 1981).、利维特·朱迪思的《分娩和麻醉》(6)Leavitt, Judith Walzer, Birthing and Anesthesia: The Debate over Twilight Sleep, Signs Journal of Women in Culture& Society 6.1 (1980): 147-164.与马修斯、扎达克合著的《美国的另类分娩运动》(7)Joan J. Mathews, and Kathleen Zadak, “The Alternative Birth Movement in the United States: History and Current Status,” Women and Health 17.1 (1991): 39-56.等论著,都关注近代医疗技术介入产痛过程中体现出的医生和产妇的权力关系,进而探讨医生对分娩活动控制权的争夺情况。但是这些研究忽略了讨论产痛的文化内涵与医疗处置的关系,也没有具体分析不同脉络下人们对于“产痛”文化意义的认知与建构。

对于近代中国分娩卫生的研究,既有成果比较集中于分娩的现代化或医疗化,却忽略了无痛分娩法、剖腹产、会阴切开术的引进对女性生育时的影响,以及有关分娩观念的改变。只有杨璐玮的论文《产痛的隐喻:从明清到1950年代》详细分析了民国时期西方无痛分娩法的引入中国和产痛意义的变化情况,特别指出了“产痛”的隐喻意味着从封建的“压迫”转变为女性应该摆脱的负担。(8)杨璐玮:《产痛的隐喻:从明清到1950年代》,南开大学历史学院古代史专业硕士学位论文,2013年。不过,其观点仍有值得商榷之处。首先,该研究只强调了从古代到近代产痛隐喻的变化,却忽略了20世纪40年代以后中国社会在产痛认识上的转变。20世纪10—30年代使用麻醉剂的无痛分娩法与20世纪40年代的自然主义分娩运动之间存在明显的断裂,但是杨文对此缺乏严密的论证。其次,该文只是简单罗列了从西方引入到中国的无痛分娩法类别,没有具体分析中国医疗人员对无痛分娩法的态度,以及其在中国的具体临床案例。最后,作者也没有详细讨论近代无痛分娩话语,以及自然主义的分娩表达所蕴含的母性主义意义。鉴于此,本文拟对民国时期女性分娩的医疗化介入情况和西方无痛分娩法的运用状况进行更为详细的研究,进而考察以无痛分娩法为标志的西方医疗技术如何影响近代中国女性的身体感知和自我认同等问题。

一、 中国社会对生育和产痛的传统认识

产痛指分娩时子宫收缩引起的生理疼痛。但在历史文化层面上,中国社会对产痛的描述却不断地发生着变化。俗语将生孩子这件事比喻成“一只脚在棺材里,一只脚在棺材外”,这说明了人们对生育危险性的认识。明代王化贞的《产鉴》中对女性因生育导致的危险进行了如下的描述:

产则妇人未能免者,产非疾而其杀人乃在顷刻之间,故妇人以生子为免身,谓以得免,为幸免矣。一有不谨,贻患终身,皆妇人所独也。又闺帏秘密,望闻有所不及,巧工有所不尽,往往寄命于俗媪狂巫之手。急于索劝,轻用其愚,以致母子俱殒,或致绝人宗祀,良可矜痛。(9)王化贞著,张磊、庞春生等注释:《产鉴注释》,郑州:河南科学技术出版社,1982年,第1页。

从王化贞的描述中可以看出,生育在传统中医学的眼中并不是一种疾病,而是需要争分夺秒的瞬间“危机”。克服分娩危险,保全胎儿和产妇的生命,是一种摆脱“灾祸”的幸运。值得注意的是,中医将生育视为“危机”的原因在于认为妇女可能会为此丧失生命,而不是对生育所伴随的产痛的恐惧。因此,中医只是从病理上认识到因“难产”导致失去生命的瞬间需要医疗干预,并没有将分娩时女性感受到的身体疼痛——即“产痛”——视为该被治疗和化解的对象。

中医认为分娩是一种“瓜熟蒂落”的自然过程。因此,产痛被认为是分娩时所带来的自然疼痛。这种疼痛不属于治疗的对象,而是女性应该要忍受的宿命。清代通俗产科医书《达生编》的作者儒医叶风即将生育描述为:

天地之大德曰生。生之德无往不在,要之莫大于生人。夫胎产固生人之始也,是以名之曰生。生也者,天地自然之理。如目视而耳听,手持而足行,至平至易,不待勉强而无难者也。然今之世,往往以难产闻者,得无以人事之失,而损其天耶。夫天岂以生道杀人哉,必不然矣。(何云,至理名言,未经人道。)因思人为至灵,何有于物。物之生也,莫或难之。故草木之甲以时,凫之出以日,岂复有导之者哉。自然而然,不待勉强,于人何独不然。…… 惟愿顺承天休,而毋以人事挠之,以各遂其生而已。(10)亟斋居士撰:《达生编》,《续修四库全书·子部·医家类》第1008册,上海:上海古籍出版社,2002年,第101~102页。

叶风这里把生育定义为天籁自然之理,主张尽量减少人为干预,他也把分娩视为自然现象,把使用催生药,以及产婆为了促进分娩所运用的一切物理的、语言的干预,均归为“揠苗助长”。(11)亟斋居士撰:《达生编》,第103页。因此,叶风对面临生育的女性提出了“睡、忍痛、慢临盆”的六字真言,嘱咐她们在分娩的时候最大限度地忍耐阵痛,要像睡觉一样沉着从容地应对。(12)亟斋居士撰:《达生编》,第102、102、104~105页。这种要求女性带着耐心去忍受疼痛的说法,多少体现了男性医学从业者的大男子主义意识和他们对女性主体感受之忽略。(13)Charlotte Furth, “Concepts of Pregnancy, Childbirth, and Infancy in Ch’ing Dynasty China,” Journal of Asian Studies 46.1 (Feb., 1987): 7-35.

中医虽然将产痛视为忍耐的对象,但也认为它标志着分娩过程的开始。(14)YU Yon Sil, Obstetric Medical Book and Women’s Childbirth in Qing Dynasty: The Case of the Treatise on Easy Childbirth (达生编), Korean Journal of Medical History 24-1 (April 2015): 111-162.像叶风即认为产痛是临产的“信号”,产妇应该懂得如何辨别真假阵痛。他在《达生编》提出“若疼得慢,则是试疼。只管安眠稳食,不可乱动”,“但看疼一阵不了,又疼,一连五七阵,渐疼渐紧,此是要生”。(15)亟斋居士撰:《达生编》,第102、102、104~105页。在叶氏看来,根据间隔和强度,产痛可以区分为试痛和正产。叶氏主张在真性阵痛来临之前要尽量忍耐,节省力气才能顺产。如果将假性阵痛误认为真性阵痛,由于缺乏耐心而贸然分娩的话,会在婴儿临产之前消耗能量,进而导致产道干涩堵塞、气血不行,严重者会造成产妇和胎儿的死亡。

不过,中医也建议在分娩过程中采用滑胎方和催生方等方法,使胎儿能够尽快出生。(16)杨璐玮:《产痛的隐喻:从明清到1950年代》,南开大学历史学院古代史专业硕士学位论文,2013年,第25页。大体上来说,滑胎方主要使用枳壳、当归、榆白皮、乳香等药物,催生方则以当归、乳香、冬葵子、兔脑髓、人参为主。然而,陈自明征引《经效产宝》来佐证分娩是自然的行为,警告不要强行使用滑胎方和催生方。滑胎方和催生方只有在分娩延迟的情况下才可以使用,“若无事强服,恐变生他疾,又须戒之”。(17)陈自明:《中医女科十大名著妇人良方大全》,太原:山西科学技术出版社,2012年,第312页。《达生编》也认为促进分娩的药物会引起“大破血而兼损气”,导致“产后发热等病,遗患无穷”,要尽量克制用药。(18)亟斋居士撰:《达生编》,第102、102、104~105页。中医一方面试图用催产药材来避免难产,另一方面却警告强行使用这些药材反而会导致难产,因此要慎重地使用相关药方。

总之,对中医学而言,分娩是自然和危险的过程,产痛则是伴随着分娩的自然疼痛。因此产痛不是需要消除或治疗的对象,女性反而被要求去忍耐疼痛。这种认识到了近代也没有出现太大变化。1910年《中西医学报》上登载的《论胎产》一文,对产妇在分娩时服用药物的行为提出了这样的批评:

生产为天然之生理,如耳视、目听、手持、足行。若妊妇平日留意摄生,俾四肢白体,各得尽其功用,则临产之际,自能各尽其能,将胎儿排出。世俗于未产之先,先服产胎金丹,将产之际,或服人参汤,或服西洋参和桂圆煎浓之汁。又有吃煮熟之鸡蛋者,云以助生产之力,不知此等药品,毫无功用。鸡蛋虽能滋养,然将产之际,周身之力悉注力于产儿之一事,胃液何暇消化食物而助生产之力乎。徒令产妇胃内填塞,饱胀欲死,家中人手忙脚乱,反将紧要之事遗误,甚无谓也。(19)汪培龄:《论胎产(用问答体)》,《中西医学报》1910年第6期。

由此可见,即便是吸收了西医学经验的《中西医学报》也批评医者使用促进分娩药物的行为,坚信“分娩是自然的过程”,“阵痛需要忍耐”,这样的认知仍广为流传。

二、 20世纪10—30年代麻醉药的传播和无痛分娩法

随着现代医疗技术对女性分娩过程的介入程度逐渐加深,人们对“产痛”的认知开始发生变化。在西方产科学的影响下,“产痛”逐渐被视为在医学上尚未控制或可以消除的疼痛。于是,现代医学被赋予了在无痛状态下安全分娩的责任,以消除女性对生育的恐惧和不安。1847年英国人辛普森(James Young Simpson,1811—1870)试图使用乙醚(Diethyl ether)和哥罗芳(Chloroform)在麻醉状态下帮助产妇进行分娩,这是产科医学第一次运用麻醉剂来进行无痛分娩的努力。通过翻译西方的产科医书,这种麻醉分娩法被引入到中国。博济医院的助理医生尹端模在1893年所翻译的《胎产举要》一书,是中国近代首部专论胎产的西医产科专著。该书主要记录了妇女妊娠的生理过程、分娩调护与产后调治,并提及西方国家会在产妇有危险时使用麻醉剂进行分娩。(20)[美]阿庶顿辑,尹端模译述:《胎产举要》第2卷,1893年。在这本书中,尹端模把麻醉术(Anesthesia method)翻译为“蒙没知觉”。此后,鲁德馨翻译的《近世产科学》中将麻醉术译成了“迷蒙法”。(21)T.W. Eden,E. Holland 著,卢德馨编译:《近世产科学》,中华医学会编译出版部,1908年。在1910年丁福保翻译的《分娩生理篇》中,“麻醉”一词被正式使用。(22)丁福保译述:《分娩生理篇》,上海:医学书局,1910年。然而,这些论著多数是从外科的角度主张对分娩风险较高的产妇使用麻醉剂,并非是出于减轻疼痛的目的而赞同对正常分娩的产妇实行麻醉。

实际上,中国医学界对于麻醉无痛分娩法的全面引介始于20世纪10年代。1918年,林菽芳在《中华医学杂志》中曾详细地介绍了使用吗啡(Morphine)、阿托品(Atropine)、氯醛(Chloral)、东莨菪碱(Scopolamine)等合剂的无痛分娩法的效果和缺点。(23)林菽芳:《关于产科无痛疗法之研究》,《中华医学杂志》1918年第4卷第4期。该文认为虽然剧烈产痛引起的流血过多和休克必须要接受治疗,但基本原则仍然是自然忍耐。她警告只有在浣肠、变换产妇位置、温罨、可卡因液涂布子宫颈管部等方法全部无效的情况下,才可以考虑使用麻醉剂来减轻产痛。产痛是生育过程中必须经历的自然过程,因此以自然治愈为原则。考虑到药物的副作用,对麻醉剂的使用必须持谨慎的态度。林氏说明了在中国使用麻醉无痛分娩法的临床结果,并详细介绍了各种方法的优缺点。尽管西方的麻醉无痛分娩法传入了中国,其临床效果也得到了证实,但产科医生仍然表现出相当慎重的态度。即使是学习西方医学的专业医生,在传统产痛认知、麻醉剂的稳定性、医生的职业权威意识等因素的影响下,对麻醉剂在产科的适用性仍存在相当大的观点差异。

1916年,《妇女时报》介绍了德国弗梨堡大学(Freiburg University)产科医院所发明的“暮色睡眠法(Twilight sleep)”。该方法通过东莨菪碱来麻痹产妇对分娩经历的记忆,《无痛安产法》一文中暮色睡眠法肯定“产痛”的客观存在,认为可以使用麻醉剂将产痛从女性的记忆中抹去。该文认为暮色睡眠法“毫无害于母体,且有增进其幸福之力”,是“不遗害产儿,且能预防迫为外科分娩之危险”的非常科学且安全的方法。(24)知新、琴宗编译:《无痛安产法》,《妇女时报》1916年第20期。通过这种带有“女性解放”意识的叙述,西方的无痛分娩法可以将“危险”的分娩转化为科学安全的无痛过程。在“旧式分娩=疼痛=危险”对比“无痛分娩=科学=幸福”的叙事结构中,无痛分娩法成为“妇女的幸福”,能促成“妇女的解放”。

在1924年2月7日举办的中华医学会第五届全国大会上,林惠贞发表了对产妇实施暮色睡眠法的经验。(25)1924年2月,南京的东南大学举办第五届全国大会,有包括中国各地以及欧美和日本的会员、旁听者二百余人参加。这次大会共发表六十多篇论文,林惠贞作为第50位发言者发表了用英文撰写的《在中国实行无痛安产法之经验》一文。参看王完白:《中华医学会第五届大会详志》,《中华医学杂志》1924年第10卷第2期。她在论文中写道,“用司各帕拉明(Scopolamine)与吗啡(Morphine)之小分剂,每二三小时注射一次,能使产妇在半睡状态中,安然生产,在福州与上海行之七年,成绩均佳”。(26)王完白:《中华医学会第五届大会详志》,《中华医学杂志》1924年第10卷第2期。林惠贞是毕业于美国伊利诺大学(University of Illinois)的医学博士,1924年出任上海中国红十字会总医院妇幼科主任,并在南京路利济药房设立了诊所。(27)《惠贞特别队总队长:林惠贞女士》,《道路月刊》1924年第8卷第3期。林惠贞介绍了暮色睡眠法的具体应用方法:首先为产妇皮下注射西洋莨苦素(Scopolamine)与吗啡的合剂,其用量视各产妇的体重健全与否,以及阵痛的间隔程度而异。在产妇的子宫颈部逐渐扩张到三厘米,并出现规律性宫缩阵痛的5~6分钟之后,即施以此法(用硫酸化吗啡自1/16厘及氢臭化莨苦素,初始即用至1/300厘)。产妇如于半小时内入睡,那么半小时至一小时后进行第二次注射时,就可以不需要重复使用吗啡结合剂,而是单独使用莨苦素,每二三小时重复施以注射,至产儿离母为止。使用此法时,产妇“身体有时辗转不定,有时静睡,双目常闭,但收缩中之痛苦,均不自知。……在熟睡中生产不需其他手术,而胎儿呱呱堕地矣”。(28)林惠贞:《西洋莨苦素与吗啡合用的无痛分娩法(Scopolamine-morphine in Twilight Sleep)》,《中华医学杂志》1924年第10卷第6期。她认为暮色睡眠法的优点包括:(一)可免产后震荡;(二)加速母婴的血液循环,是以在慢性难产或被收生婆所延搁的情况下用此法复苏,仍能救活胎儿;(三)分娩时使神经免于疲劳,并可间接促进乳汁;(四)此法相较与哥罗芳来说,副作用更小,不会导致恶心、呕吐及气闭等情况,因此麻醉效果更佳;(五)分娩时,在第三阶段胎儿慢性逼出的时候,可以避免擦伤会阴部;(六)减少使用手术钳或其他手术器具;(七)可以减少生产的恐惧,间接增加生产率;(八)可避免因产妇久痛而罹患“月内偻麻质斯”。在暮色睡眠法实施后,并不会伤及产妇的身体与神经系统,有异常反应的产妇“仅于五百症中得一二而已,即此少数亦均完全无恙也”。她还乐观地认为,多数产妇请施此法,如果产科医生们能放下偏见,将暮色睡眠法广泛应用到分娩中的话,技术会持续进步,产妇亦能爱用之。

然而,林惠贞完全没有提及暮色睡眠法的副作用和存在于产科医生间的关于此法的争执,似有为宣传自己的麻醉技术谋求商业利益之嫌。1924年,《时报图画周刊》报道:“女医生林惠贞博士,毕业美国意利诺大学,于产科研究甚精,发明注射,能使产时腹部不稍作痛。近在南京路利济药房悬壶云。”(29)《林惠贞医生》,《时报图画周刊》1924年第183期。这里提到林惠贞所发明的注射就是用东莨菪碱与吗啡所配制的麻醉剂,显然她将德国发明的暮色睡眠法宣传成了自己独自研发的无痛分娩法。需要注意的是,暮色睡眠法在得到明确的医学稳定性验证之前,没有经过任何国家法律监督就被产科医生应用到商业领域。林惠贞此后使用了多少次暮色睡眠法,以及通过此法分娩的女性出现了什么问题,基本无从查证。但从现存资料可知,林惠贞至少在20世纪30年代依然在利济药房进行诊疗,并向患者售卖麻醉药。1934年,林惠贞和利济药房的经理戴宪裕一起被指控为“过失杀人”,她给患结核性肾脏炎和高度贫血的徐冬生妻子开了硝酸银和鸦片粉制成的药丸,而患者服用之后引发呕吐和腹痛,四天后死亡。(30)《林惠贞医师被控案》,《中华医学杂志》1934年第20卷第9期。当时中华医学会认为“治胃病及十二指肠病,硝酸银亦可作为收敛药并清酸剂,甚有功效”,然而硝酸银却可能引发腹痛、呕吐和腹泻,并发展为胃炎。但中国社会对麻醉剂的副作用缺乏明确的科学认识,有关的法律处罚也不到位,导致误用麻醉剂所导致的医疗事故经常发生。麻醉无痛分娩法也存在类似的情形,产妇和婴儿自然成为受害者。

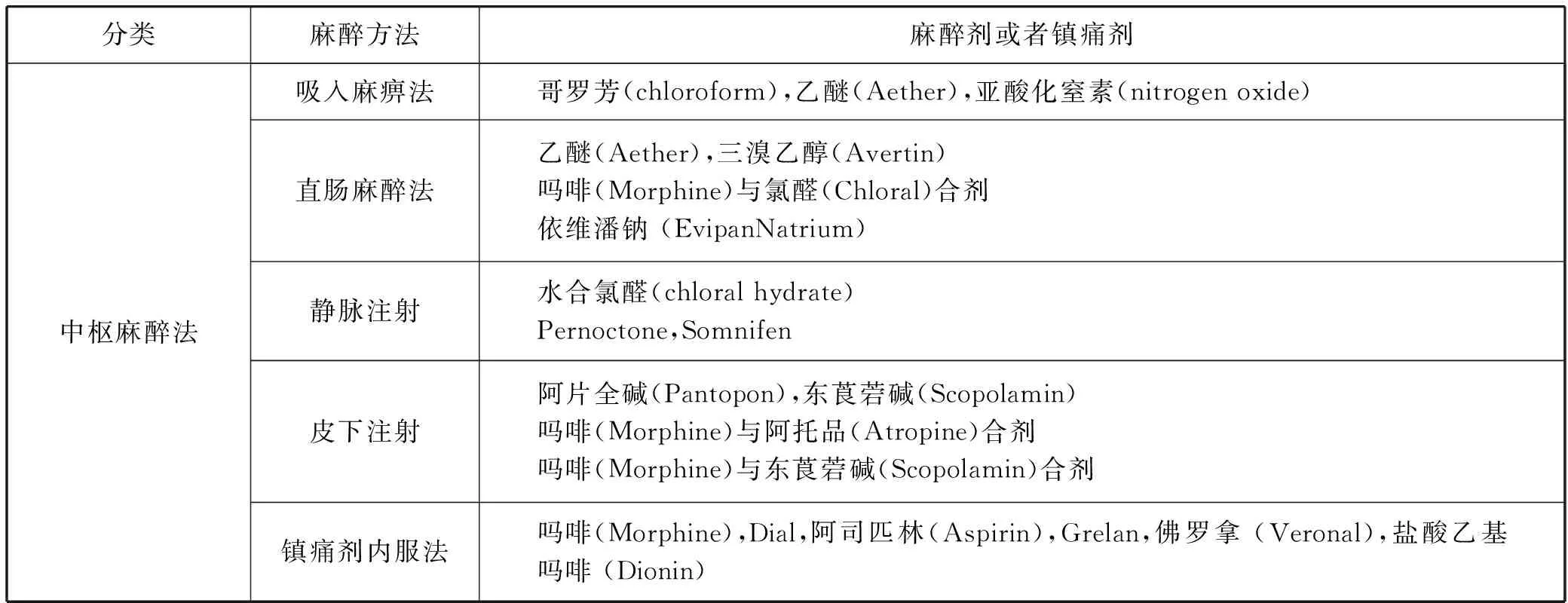

除了暮色睡眠法,20世纪10—30年代尚有多种麻醉无痛分娩法被引入中国(详见下表)。

表1 20世纪10—30年代在中国使用的麻醉无痛分娩法(31) 上表参照久慈直太郎述,张惺庵译:《无痛分娩》(《同仁医学》1931年第4卷第5期)一文和《诊疗问答:无痛分娩法》(《同仁医学》1936年第9卷第6期)一书,并对20世纪10—30年代新闻媒体报道的麻醉无痛分娩法进行了整理。

在上表列出的各类麻醉剂中,19世纪40年代在西方流行的乙醚渐渐被哥罗芳所代替。1847年,英国妇产科教授辛普森证明了“哥罗芳”的麻醉效果,1853年维多利亚女王就使用哥罗芳进行了麻醉并产下利奥珀特王子,四年后再次使用哥罗芳麻醉剂产下公主布拉德利丝。由此,哥罗芳被标榜为“女王的麻醉”而迅速流行起来。19世纪70年代,中国也开始出现了介绍哥罗芳麻醉法的文章。英国医学杂志《柳叶刀(TheLancet)》于1893年6月发表的关于各国麻醉剂使用现况的文章显示,中国在1881—1891这十年间有800件使用哥罗芳的案例,而使用乙醚的则一件也没有。(32)Kyu Won Lee, A Study on the Introduction Western Anesthesia in Japan, Dissertation PH. D Seoul National University, 2017, p. 67.这应该与同一时期日本轻视乙醚麻醉、一律采用哥罗芳麻醉的倾向有关。然而在外科麻醉手术以外,没有发现中国存在以消除“产痛”为目的而使用哥罗芳的记录。实际上,由于哥罗芳毒性太强,很容易导致产妇出血或新生儿呼吸困难的副作用,在西方也被逐渐弃用。

20世纪初期,通过皮下或静脉注射吗啡来减轻产痛的方法也开始被采用。吗啡是阿片类毒品的一种,能够刺激中枢神经阿片受体而产生强大的镇痛作用。吗啡的成瘾性很强,所以在分娩时只能注射极小剂量。此外,吗啡会诱发体温下降、呼吸延迟、小便减少并抑制肠胃活动,因此通常会使用吗啡和阿托品或东莨菪碱的混合液来中和上述副作用。尽管使用吗啡混合剂的无痛分娩法在中国得到了应用,但其缺陷也受到关注,包括(一)仅能在临产的最后一刻施用,不能减少产妇在分娩前一、二日或一、二星期时的阵痛;(二)使产妇的体力下降,或导致其他病症;(三)麻醉时效甚为短促,假使生产尚未结束而麻醉性已消失,那么必须再度施用麻醉剂,但是大量的麻醉剂对于产妇是很不相宜的;(四)有心脏病、肝病或肾病的产妇不能使用麻醉剂等。(33)痕:《毫无痛苦的生》,《沙漠画报》1942年第5卷第21期。因此为了代替此种方法,蒲兰氏发明的一种新的止痛剂开始流行起来。这种止痛剂是一种经发酵菌处理的莫儿比涅结晶体的化合物,它与酸化莫尔比涅不同之处在于其溶解性较强,并且毒性也稍弱。这种新药既无害于母体,又能防止生产的痛苦,且不妨害肌肉的运动,因此中国各大媒体竞相报道,认为该止痛剂不需要多次注射,仅注射一次就会产生“产妇安静无声,面带微笑,洵不可思议之奇迹”的效果。相比于暮色睡眠法,这一止痛剂不会阻碍子宫肌肉收缩,能够减轻腹痛,也不会导致分娩迟延,逐渐成为医生与病患的首选。

脊髓和荐骨局所麻醉法因操作困难和奏效不确,直到20世纪30年代都没能得到普及。(34)徐元峯译述:《白而洛克通Pernokton与无痛分娩》,《医药评论》1931年第57期。在脊柱哪个部位注射麻醉剂才能有效地控制镇痛,以及使用何种麻醉剂等,这些问题在技术上尚未得到解决。脊髓局部麻醉法是在20世纪40年代美国公共卫生部的罗伯特兴孙(Robert A. Hingson)和沃尔多爱德华滋(Waldo B. Edwards)研发持续性荐骨麻醉法(Continuous Caudal Anesthesia)的过程中,逐渐得到普及的。但是,局部麻醉法始终存在着必须由熟练的医生来注射麻醉剂,以及注射针头非常容易折断而不易注射等缺点。此外,麻醉剂被注射入血管时,随着浓度的增加会在中枢神经系统和心脏中产生毒性,更甚者会引起致命性的心律失常(Arrhythmia)。然而在中国,上述问题和副作用并没有被准确地报道,反而被描述为“十分稳妥,对于产妇母子完全无危机”(35)翠菁:《生产无痛的福音》,《妇人画报》1934年第24期;乐伯:《分娩有无痛苦?》,《健康生活》1939年第16卷第6期。的情况。

在20世纪30年代,一种使用安眠麻醉剂“依维潘钠(Evipan-natrium)”的无痛分娩法也频繁地出现在媒体报道上。(36)秦畹香:《日本九州帝大医学部中华民国留学生抄读会抄读稿:Evipan Natrium之无痛分娩》,《北平医刊》1935年第3卷第11期;乔素琴:《关于无痛分娩使用Evipan natrium之经验》,《医学月刊》1936年第2卷第7期;周蔚芬:《别录:产科零拾:无痛分娩》,《医药学》1936年第13卷第12期;Schmidt:《临床实验汇录:无痛分娩法用“钠伊惟本”灌入直肠》,《天德医疗新报》1937年第11卷第1期。此法是将依维潘钠以一克和三十公撮水灌入直肠深处,或者静脉注射,最好在子宫口张开三厘米并已经出现剧烈阵痛时实施。药水注入直肠不过十五分钟即见功效,可有三小时至十小时的迷睡效果。(37)周蔚芬:《别录:产科零拾:无痛分娩》,《医药学》1936年第13卷第12期。1936年,曾任妇产科医生的乔素琴发表了使用“依维潘钠”来实施无痛分娩的经验。(38)乔素琴:《关于无痛分娩使用Evipannatrium之经验》,《医学月刊》1936年第2卷第7期。乔氏在河南大学医学院附属高级职业产科学校毕业之后,曾往日本福冈市国立九州帝国大学医学部妇产科留学两年,归国后在湖北省立医院妇产科工作。(39)屈满祥、范章主编:《嵩县古今名人谱》,郑州:中州古籍出版社,1994年。乔素琴以10%水溶液静脉注射依维潘钠,再临床试验于二十例分娩产妇(一次性注射十一例,多次注射九例)和一例人工流产的孕妇。其临床结果显示,血压下降者46%,上升者36%,脉搏增加者60%,减少者2.7%,呼吸增加者63%,平均每分钟有十三次的增数,然而与注射速度及注射回数均无相关。无痛效果以单次注射为例,无痛或几无痛者占65%,轻痛者占35%;以多次注射为例,无痛者占90%,轻痛者占10%。由此可见,无痛效果与注射次数有较大的关系,比起一次性大量注射麻醉剂,多次少量的注射对于缓解疼痛更为有效。除此之外,用药后子宫收缩并未停止,反而会增加腹压,有缩短分娩第二、第三期的效果。婴儿心跳平均增加1.7%,且多活泼,仅轻度假死两例,而数日内即恢复。上述临床结果表明,随着依维潘钠的注射方式和次数的不同,止痛的效果有一定的差异,同时还证明了此法不仅能缓解产妇的痛苦,还有促进分娩的作用。

苏联的无痛分娩法则以短篇的形式在《妇女月报》、《妇女生活》、《康健世界》等杂志上被多次报道。(40)李子珍:《无痛生育新法》,《妇女月报》1936年第2卷第5期;探:《海外缤纷:无痛生育新法:苏联普遍采用,无碍婴孩健康》,《康健世界》1936年第8期;《情报:(一)苏联研究无痛生产手术》,《现代父母》1936年第4卷第8期;《无痛生产》,《旅行杂志》1936年第10卷第7期;《消息:苏联普遍采用无痛生育新法》,《妇女月报》1936年第2卷第5期。这些杂志没有具体阐明此种无痛分娩法使用何种麻醉剂,但却大力宣传莫斯科鲍曼区(Bauman)的模范产科医院“一千次中仅七十八次无效,新法不致迟延生育,并不妨碍婴儿健康”(41)《医药卫生新闻:医学》,《医药评论》1936年第138期。的成果。这一方法被刻画成社会主义医疗福利的产物,苏联女性的幸福生活则成为被羡慕的对象。据《妇女生活》,笔名为“湮”的作者介绍此法时批评说,虽然中国的科学在进步,妇产科医疗也逐渐发达,但是能采用昂贵的西法接生的女性少之又少。因此,为了消除女性对分娩的恐惧,为了让大多数女性享受有科学的分娩,中国应该像苏联一样在国家的主导下普及无痛分娩法。(42)湮:《时事批判:无痛生育新法》,《妇女生活》1936年第2卷第5期。以20世纪30年代对苏联无痛分娩的介绍为起点,中国开始出现关于公共医疗如何应对产痛问题的讨论,目的是通过普及无痛分娩,将女性从痛苦中解放出来,并降低产妇死亡率。

从20世纪10—30年代对于无痛分娩法的报道来看,中国媒体在20世纪20年代之前主要以介绍德国或英国的无痛分娩法为主;但20世纪30年后,翻译日本医生的文章或介绍日本妇产科麻醉法的情况逐渐增加。日本西医学界从1848年开始介绍西方麻醉术;19世纪60年代日本政府开始推广使用哥罗芳进行麻醉手术的方法。(43)Kyu Won Lee, A Study on the Introduction Western Aesthesia in Japan, Dissertation PH.D Seoul National University, 2017, pp.41-51.19世纪80年代,日本出现了用哥罗芳对产妇进行全身麻醉来进行剖腹产手术的案例,希望借使用哥罗芳来缓解女性产痛。(44)Kyu Won Lee, A Study on the Introduction Western Anesthesia in Japan, Dissertation PH.D Seoul National University, 2017, pp.54-55.此后,日本的产科医院开始使用白而洛克通(Pernokton)、三溴乙醇(Avertin)、依维潘钠等麻醉剂来实施无痛分娩。日本的无痛分娩法借由同人会发行的《同仁医学》杂志被引介到中国,此外,一部分留日的中国医学生也接受了此方法。20世纪30年代开始,日本医学在中国的影响力逐渐增大,仅从日本医药学校毕业的中国学生就有1106人,理所当然,这使得中国医生运用日本无痛分娩技术的案例稳步增加。(45)《中华留日医药学出身者名簿》,《同仁医学》1930年第3卷第9期;日本医疗的影响力不断扩展的情况,可以参见夏媛媛:《西医高等教育的模式:德日与英美的纷争》,《民国初期西医教育的建构硏究》,北京:科学出版社,2014年,第79~104页。

三、 20世纪40年代局部麻醉技术的推广与自然主义分娩运动

20世纪40年代仍有不少文章介绍麻醉无痛分娩法,其中针对脊椎注射麻醉剂的持续骶管麻醉(Continuous Caudal Anesthesia)和鞍状阻滞麻醉(Saddle Block Anesthesia)等局部麻醉法受到瞩目。(46)1942年,美国公共卫生部的罗伯特·兴孙(Robert A. Hingson)和沃尔多·爱德华滋(Waldo B. Edwards)发明了持续骶管麻醉法,通过在荐骨管注射米替卡因(metycaine)来缓解疼痛。当时,国内各大杂志上都有此麻醉法的介绍,并将其翻译为“持续性荐骨麻醉法”、“连续嵴尾止痛法”(M. Fishbein著,邓莲溪译:《安全而无痛苦的分娩》,《时与潮副刊》1943年第3卷第1期;童咏春译:《安全而无痛苦的分娩》,《妇女月刊》1944年第3卷第5期;《科学点滴:无痛生产》,《每周评论》1946年第1卷第4期;毛文贤:《无痛生产术》,《家》1946年第7期)。此外,杂志中还介绍了约翰·阿屈尼(John Adriani)开发的鞍状阻滞麻醉。此法是在荐管下部注射奴泼卡因(Nupercain)和葡萄糖,会使骑马时接触马鞍部分的臀部得到麻醉。当时,国内大多将其翻译为“马鞍区麻醉法”或“马鞍阻塞麻醉法”(朱维继:《最新无痛生产术》,《家》1946年第10期;子风:《无痛的分娩》,《青年知识》1947年新20号)。《妇女月刊》和《家》等杂志的报道,尤其强调其在医学上的稳定性:

A-《妇女月刊》持续骶管麻醉:去年一年中(指1942年——笔者注),在美国二十几家医院里,有五百八十九个妇女产了婴儿而免了世世代代做母亲的都受过的痛苦,这些妊妇舒适地躺在床上,看书、睡觉或者会客,直到分娩的前一刻。婴孩总是正常而平安地产下,分娩期的阵痛却豁免了。安全而毫无痛苦的分娩法终于发明了。(47)童咏春译:《安全而无痛苦的分娩》,《妇女月刊》1944年第3卷第5期。

B-《家》鞍状阻滞麻醉:在约三分之二的诊例中,只要注射一阵默默无闻的针药,就可以完全消除生产的痛苦。这样一来,生小孩变得比拔牙还少痛苦了。有的产妇注射了一针,竟很安静地在产床上睡熟了,有的甚至要人取香粉胭脂打扮起来。假使一针不奏效的话,第二针往往就可以成功。(48)朱维继:《最新无痛生产术》,《家》1946年第10期。

《妇女月刊》和《家》将使用脊椎和荐管麻醉剂的无痛分娩法描述成了使“产妇从分娩的痛苦中解救出来”的治疗方法,刻画出新型麻醉剂把曾经充满痛苦和呻吟的分娩室变成了让孕妇能够舒服地躺在床上睡觉或看书,甚至涂抹粉饼胭脂的舒适空间。这些文章还强调使用脊椎和荐管麻醉剂对胎儿也是“正常”、“安全”的,并呼吁产妇们对无痛分娩要有科学的、医疗的“信赖”。然而,局部麻醉剂的使用仍然存在着各种问题,其对产妇和胎儿的副作用也不可忽视。最大的问题在于,麻醉无痛分娩法的关注点是消除“产痛”本身,从而忽视了女性的感情和身体经验。换句话说,产痛被视作如同细菌一般需要消除的对象。在聚焦于去除产痛的同时,反而降低了对“产妇”本身的照顾。其结果则是女性在分娩过程中的感情和经验被边缘化,生育者对自己的身体和行为不能自主,而医生则掌握了分娩的主导权。

因此,从20世纪40年代开始,西方医学界试图研究出不依赖麻醉剂的无痛分娩法。催眠无痛分娩法就是具有代表性的研究成果之一。此法是在分娩的二三个星期前,对孕妇进行催眠的预备课程:(一)使孕妇相信生产的苦楚是可以避免的,使她心静安宁,无所忧虑;(二)以语言催眠法增进孕妇的“受催眠性”,使其在分娩时易于受催眠。但是这一方法存在着产妇在分娩途中醒来的风险,同时产妇受催眠程度也有差异,因此很难全面施行。此外,催眠术专家的稀缺也限制了这一方法的扩大和普及。尽管如此,裴痕在《沙漠画报》介绍催眠无痛分娩法时,仍然将其描述为“对产妇施行催眠手续,使其在安全的状态下分娩,这样产母与婴儿都可绝对不受损伤”,因此是“最完美的解除生产痛苦的方法”。(49)裴痕:《毫无痛苦的生产》,《沙漠画报》1942年第5卷第21期。

同一时期,苏联医生也开展了麻醉剂最小化的努力,开发出了作为替代方案的维生素B1无痛分娩法。此法虽然曾在英国施行过,但是大量使用维生素B1反而会导致子宫收缩增强,因此并没有得到广泛使用。(50)张毓华:《无痛分娩》,《助产学报》1948年第1卷第1期。1945年,苏联的莎布 (R. L. Shub) 教授通过实验证明,维生素B1的缺乏会增加疼痛的反应,而疼痛的存在必然引起活体内维生素B1含量的减少。(51)R. L. Shub原著,朱滨生译:《分娩的生理无痛及加速法(论维生素B1作用之方式)》,《苏联医学》1947年第5期。他给104名分娩中的产妇肌肉注射或内服维生素B1,来观察产妇在语言、呼吸机能、腹压反应以及子宫收缩等方面的变化。结果是分娩完全无痛者占40.2%,疼痛持续减弱者占51.2%,短时间有效者占3.2%,无效者占5.4%,总计对91.4%的产妇有明显的止痛效果。此法镇痛效果长,并通过增加子宫收缩减少了分娩时间,对于产妇和胎儿也没有产生危害。此后,尼古拉耶夫 (A. P. Nikolaev)提出了使用利多耳(lidol)和维生素B1的混合液来减轻产痛的方法。(52)A. P. Nikolaev原著,朱滨生译:《分娩无痛法中之生理学趋势》,《苏联医学》1947年第5期。他还认为在阵痛传入大脑的径路尚未充分阐明的情况下,不应该随意使用麻醉剂。尼古拉耶夫对于分娩疼痛与大脑皮层的神经系统关联性的研究,对20世纪50年代初精神预防性无痛分娩法理论的建立起到了重要作用。(53)John D. Bell, “Giving Birth to the New Soviet Man: Politics and Obstetrics in the USSR,” Slavic Review 40.1 (Spring. 1981): 1-16.

20世纪40年代中期以来,英国医学界展开了反对使用麻醉剂以及任何药物的自然分娩运动。自然分娩运动始于妇产科医生李德(Dr. Dick Read)所著的《没有恐惧的生产(Childbirth without Fear)》一书。(54)余菡:《无恐惧无痛苦的生产》,《家》1947年第20期。此文章为Lawrence Galton所著“Motherhood without Misery-painless Childbirth Technique from England” (Collier’s Magazine, November 16, 1946) 的翻译本。在该书中,李德认为分娩同“排泄”一样,是正常、自然的现象,产妇的恐惧和紧张实源于文化的偏见。因此,李德反对在分娩时使用麻醉剂来进行人为干涉,强调只要消除了“恐惧→紧张→疼痛的恶循环”,分娩的痛苦就能够自然地缓解。只要女性接受产前教育,并了解分娩原理,分娩过程就可以在医护人员的安慰与帮助下成为“正面的”、“快乐的”体验。可以看出,自然无痛分娩法的要旨是尽量排除麻醉剂的影响或人为介入,让女性能够忍耐分娩的阵痛,并通过训练将产痛转变为幸福的经验。换言之,此法致力于改造女性的身体经验,借此赋予分娩新的生命意义。因此,李德强调产妇应该在分娩过程中唤醒母性,这就需要把“痛苦”的认知改造为“幸福母亲”的认知,将产痛转化为“成为母亲”的“喜悦”和“骄傲”。

李德的自然分娩法在欧洲和美国受到瞩目,一些女性开始拒绝使用麻醉剂。例如,1941年的《吾友》杂志中就介绍了妇女玛格丽特·罗维(Margaret Rowe)“无痛苦的生产”的经验。罗维希望自己能够体验分娩的全过程,因而拒绝使用麻醉剂。她认为分娩的痛苦“并不是像腹痛似的难忍,而是一种极其满意的痛苦,宁愿感觉生产时的不愉快,而不愿在不自然的睡眠中失去知觉”。(55)玛格丽特罗维述,章山译:《一位产妇述说她生产的经验:无痛苦的生产》,《吾友》1941年第1卷第65期。随着自然的(或曰李德式的)无痛分娩法的流行,麻醉无痛分娩法被重新定义为“对自然生育的人为介入”,产痛成为女性可以忍受的“痛苦”。

李德的观点也受到中国方面的注意。1947年,《家》杂志上刊登了余菡的《自然无痛生产术》。余菡在文章中介绍了不使用麻醉药的李德式无痛生产术,认为它是比麻醉无痛分娩法“更科学”、“更进步”的方法,使用麻醉剂则被定义成“违反自然的行为”。(56)余菡:《自然无痛生产术》,《家》1947年第12期。

中国医学界在介绍自然无痛分娩法时,同样将使用麻醉剂定义为“反自然的行为”,而忍耐自然的产痛则被视为“科学”。这完全颠覆了此前介绍西方的麻醉无痛分娩法时,有意将传统的“瓜熟蒂落”式分娩法描述为“非科学的”,分娩者忍耐产痛则被定义为对女性的压迫。曾被视为对产妇和胎儿健康没有任何影响的麻醉无痛分娩法,变成了对女性生理产生不良影响的“坏科学”;而通过母性与“精神力量”来克服产痛,则被刻画成近代女性的责任。自然无痛分娩法的推广,一方面通过定义生育为自然现象来摆脱医生对女性身体的干涉与控制,具有某种女性解放的意义;但在另一方面,“女性分娩时应顺应自然”、“成为母亲是一种幸福”的认知模式,却强化了传统儒家的社会性别规范。例如,余菡指责经历过麻醉无痛分娩法的女性存在“空虚感”,并且“对子女缺乏感情”;“用自身的力量来克服生产时的痛苦”则被描述为女性的责任和母性的本能。上述将分娩的痛苦转化为浪漫感受、并要求女性努力忍耐的做法,不过是对传统的一种近代化模式解读。

四、 结 论

由此,产痛的意义不断被重构。在中国传统产科医术中,生育是游走在生死边缘的危险过程,也是“瓜熟蒂落”的自然现象。因此产痛并不被中医视为问题,而是需要“忍耐”的感受。中医学确实有帮助女性分娩的催产处方,也有消除产妇恐惧的咒文和符篆,但是在医师和产婆看来,最重要的仍然是不去干涉自然的分娩过程。

但随着近代西方医疗技术的引入,女性的生育过程逐渐被医疗化,“产痛”也成为医学上需要消除或缓解的对象,特别是使用麻醉剂的无痛分娩法传播,忍耐产痛被定义为“非科学”与“压迫女性”的产物,无痛分娩则被赋予“科学的”与“女性解放”的意义。然而在自然无痛分娩法引入中国后,“产痛”被视为一种文化偏见,分娩重新成为如同“排泄”一样的自然生理活动。对产痛的医疗干预变成了“坏科学”,产痛则是需要运用母性精神力量加以克服的对象。此外,“麻醉剂=空虚感=缺乏母性”的叙事模式被建构出来,产痛是女性作为母亲应该去体验的权利,也是女性才能享受的幸福。

以富国强兵为目的,近代中国对于分娩医疗的普及持有“母婴健康为整个民族健康之基础”(57)杨崇瑞:《中国妇婴卫生工作之过去与现在》,《中华医学杂志》1941年第27卷第5期。的态度。南京国民政府试图构建近代的生命管理系统,通过对女性身体的医疗介入来降低产妇和婴儿的死亡率。在国家主导下,助产师得到了培养,西方分娩医疗方法逐渐流行,医务人员对于女性的产前健康检查和生育过程的控制与管理日益深入。在富国强兵的语境下,女性身体的重要性和国民健康的意义不再将女性生育视作单纯的个人行为,而是与“军士上战场为国家流血”一样,被标榜成“为国家流血,延长种族生命”的牺牲。(58)振华:《产科医院回忆录》,《妇女月报》1937年第3卷第6期。一些知识分子表达了对“生育过后的神经衰弱及心理紧张常使女性不愿再生育孩子,这对于人口衰减的国家是一个严重的问题”观点的忧虑,(59)斐痕:《毫无痛苦的生产》,《西风(上海)》1938年第28期。主张通过缓解女性分娩的痛苦来间接地增加“生产力”和“人口数量”。换言之,在推广西方无痛分娩法的主张中,包含着消除女性对分娩的恐惧来增加生育率的富国强兵理念。

随着对分娩的医学化介入程度加深,西方各种消除产痛的医疗方法也传到中国。20世纪10—30年代,各种类型的麻醉剂被应用于分娩止痛,主要类型包括哥罗芳、乙醚以及吗啡和东茛菪碱(或洛克通)的混合剂。到了20世纪40年代,局部麻醉术和口服维生素B1的止痛方法也被引介进入中国。同时,李德的自然无痛分娩法得到了推广,“自然分娩”的处理再度受到重视。这些无痛分娩技术中,使用吗啡和东茛菪碱的暮色睡眠分娩法和依维潘钠静脉注射法曾明确地被林惠贞和乔素琴两位医生应用到临床上。不过,产痛认知、麻醉剂稳定性、医师权威性乃至商业利益等方面的差异,导致了中国医疗人员对无痛分娩法的态度分歧。

而在当时女性解放思潮的影响下,独身主义、自由恋爱思想、生育节制和儿童公育等理念纷纷进入中国,它们主张女性应该接受科学知识,摆脱生育机器“宿命”,积极避孕,去追求生育自主权等。(60)黄秀芬:《通信:一、生育的机器要做到几时为止呢》,《妇女杂志》1931年第17卷第1号;金仲华:《节制生育与妇人生理的解放》,《妇女杂志》1931年第17卷第9号。此外,20世纪30年代开始,苏联政府免费实施无痛分娩法的报道不时出现,中国又出现学习苏联生育体制、扩大产科医疗福利的讨论。诸如此类论述的流行,可能是西方无痛分娩法引入中国的原因之一。如医学和妇女杂志在介绍无痛分娩法时,常常会使用诸如“无痛生育新法确是我们妇女生育的良法,给与我们妇女的福利真不少”(61)李子珍:《无痛生育新法》,《妇女月报》1936年第2卷第5期。、“无痛接生的心法是产妇的福音”(62)金仙:《产妇的福音:无痛接生新法》,《妇女文化》1947年第2卷第1期。、“无痛生产是母亲的幸福”(63)《母亲的幸福:无痛生产》,《大众》1949年第6卷第2期。等修辞。由此,产痛被建构成为女性受压迫的符徵,无痛分娩法则被赋予将女性从压迫中解放出来的作用,是女性解放的象征。

进言之,在时人介绍麻醉无痛分娩法的叙述中,这一方法还被包装成“科学”,高度强调其舒适性、安全性和稳定性,“产妇产后毫无不快之感,而南柯一梦,便已举儿。且注射此药(披诺汤Pernoton),并无危险,其利可知”(64)罗荣勋:《无痛生产》,《医药学》1930年第7卷第10期。,“婴孩总是正常而平安地产下,分娩期的阵痛却豁免了。安全而毫无痛苦的分娩法终于发明了”。(65)童咏春译:《安全而无痛苦的分娩》,《妇女月刊》1944年第3卷第5期。此类叙述展现了介绍者对麻醉剂和医疗技术的极度信赖,西方和中国实施无痛分娩的临床试验结果通过百分比得到了量化展示,以此为基础建构了麻醉剂的效果与科学成功的神话。与此同时,媒体对女性无痛分娩的个人经历的报道,也提醒着女性在近代科学的恩赐中可以获得无限的幸福。麻醉剂无痛分娩法的种种副作用,则在科学包装之下被隐藏。

20世纪40年代后期,在麻醉无痛分娩法的基础上,西方出现了尽可能避免对分娩进行医疗干预的自然主义分娩运动,其中以李德的自然无痛分娩法最具代表性。随着自然主义分娩运动的兴起,对产痛的自然忍耐或是精神上的克服被重新定义为系近代母性的责任。尽管自然无痛分娩法因标榜“脱医疗化”而受到广泛关注,但其强调对自然与传统的回归,并试图重新将母性建构为女性本能,实际上复活了母性主义。总之,自然主义分娩运动把产痛看成母亲的象征性荣耀,赞扬母性的神圣与伟大。正如女性主义理论家安南达尔(Ellen Annandale)所言,自然主义分娩运动一味强调女性可以依靠直觉和本能完成分娩的自然过程,非但没有打破父权社会所预设的男性与女性、理性与感性、文化与自然、技术与本能、工作场所与家庭的二元对立,反而加固了女性理性不足、排斥技术、只适合待在家中的刻板印象。(66)E. Annandale, J. Clark, “What Is Gender? Feminist Theory and the Sociology of Human Reproduction,” Sociology of Health& Illness 18.1 (1996): 17-44.此外,自然主义分娩运动还存在着道德化倾向。如果忍受产痛是被推崇的,那么不能忍受产痛的女性则会感到内疚和自责,甚至会被批评为“缺乏母性”或“缺乏成为母亲的资格”,从而限制了女性对于生育医疗技术的选择。换言之,在“自然”和“母性”的强迫下,女性被剥夺了呼唤“生育痛苦”的权利。

李德的自然分娩运动被引入中国之后,20世纪50年代苏联的“精神预防性无痛分娩法”也开始流行起来。李德和苏联的无痛分娩法的发明具有相似的历史背景,两者都是要求降低生育过程中医疗性介入的“脱医疗”结果,都是近代西方麻醉无痛分娩法的替代方案。尽管如此,两种无痛分娩法在对产痛等生理疼痛问题的解释上,仍存在一定差异。李德指出,“产痛”是一种文化偏见,只要能接受自然生育原理并消除“恐惧”,分娩的痛苦就会消失。苏联的无痛分娩法则否认了“产痛”的现实存在,认为产痛是语言条件反射所导致的错误观念。因此,产痛是在传统语境下“训练”出来的痛苦,问题的重点是如何修正这种知识生产体制。

尽管如此,两种无痛分娩法在消除或是缓解产痛的具体方法上还是存在很多相似之处。首先,由于产痛是文化偏见或语言学习的观念产物,因此可以通过产前教育消除产妇的生育恐惧。其次,两者都在分娩过程中运用呼吸法、指压法和按摩法来缓解全身的肌肉疼痛,将痛苦的感觉分散到不同的地方,尽可能自然地引导婴儿的出生。最后,两者均主张护士和助产士应该起到“教练”的作用,通过指导产妇的呼吸与动作使其情绪稳定,避免感到孤独与冷落。但是,李德和苏联的无痛分娩法将分娩塑造为自然的过程,并将母性道德化与神圣化,最终导致了父权社会性别规范的强化。从这个角度来看,两者均有将女性的母性表现驯化为制度化的倾向。

故此,总体上看,在20世纪40—50年代产科技术于中国得到发展的同时,“母性主义”的性别规范也逐渐确立,女性生育经验的多样性和差别性受到忽视,特别是采用何种方式分娩仍被掌握在宰制阶层和医疗人员的手中。换言之,“产痛”与其说是基于女性的个体差异形成,具备个体语境下的多样性意涵,还不如说是受到“母性主义”的强迫,是在国家语境下形成的单一性意涵。在接受或拒绝经历产痛的问题上,女性的主体性与选择权并没有被尊重。在无痛分娩法的普及过程中,人们对“产痛”或是“分娩”的认知虽然几经转变,但女性与分娩过程中体现出的“国家-医疗人员-女性”的权力关系并没有得到实质上的改善。因此,在近代中国吸纳西方医学过程中,因西方分娩法引入伴生的“女性解放”话语对于女性定位的改变只是表面的,并没有在实质上改变既有的男女权力关系格局和女性在民族国家中的从属地位。