薄荷醇在“南海Ⅰ号”饱水木质文物上安全脱除方法的实验室研究

2022-07-28黄琦钧韩向娜张治国

黄琦钧,韩向娜,张治国,王 昊,孙 键

(1. 北京科技大学科技史与文化遗产研究院,北京 100083; 2. 国家文物局考古研究中心,北京 100013)

0 引 言

薄荷醇作为一种新兴的考古现场出土脆弱文物提取时的临时固型材料,近5年来在越来越多的考古工地得到应用。2021年2月之前,CCTV10《探索发现·考古进行时》栏目累计报道薄荷醇技术提取文物16次,在一些知名的考古工地多有使用,如秦始皇兵马俑一号坑[1]、海昏侯大墓、青海乌兰泉沟壁画墓、陕西刘家洼墓地、河北行唐故郡中山国墓地、鲁国故城墓地、宁夏姚河塬西周遗址[2]等,提取的文物材质类型多种多样[3],均取得良好的提取效果。薄荷醇提取技术在潮湿糟朽有机质文物[4]、揭取壁画[5],碎片状无机质文物、复杂的多层叠压文物和仅存土质的遗迹遗物[6]上具有独特优势,逐渐成为极端脆弱质文物安全提取的有力手段。

薄荷醇提取文物的原理是利用薄荷醇具有较高的饱和蒸气压(25 ℃,0.032 3 mmHg),易挥发的特点,在室温下可升华去除。薄荷醇是白色针状固体,当加热到熔点(40~42 ℃)以上,薄荷醇变成熔体;熔体在接触到文物时(通常低于40 ℃)渗透进入文物内部(渗透深度根据熔体黏度而定),随后快速固化起到加固文物的作用,方便将脆弱文物提取、脱离考古现场,搬运到实验室内进行后续保护。固化后的薄荷醇不断向空气中挥发,直至完全挥发(纯薄荷醇可以达到全挥发、“零残留”,有时发现的痕量残留是商业产品不纯混入的杂质带来的),留下文物和刚出土时的原始状态几乎一模一样,考古资料信息被比较完整保存下来,此时薄荷醇临时固型的任务结束[7]。薄荷醇技术提取脆弱文物有以下6个优点:1)薄荷醇的挥发性可以使前期进入文物中的所有薄荷醇不需要人为干预就可以全部自动脱除,极大便利了实验室后期处理;2)薄荷醇固体向气体转变是升华过程,没有固—液界面,避免了毛细管作用下的应力,不会造成多孔材料的孔壁坍塌,因此是比较安全;3)薄荷醇熔体的黏度随着温度升高而急速下降,在80 ℃时已经和水的黏度接近,因此很容易渗透进文物内部,有利于提高加固能力[8];4)薄荷醇熔点较低,容易加热到液体,对许多文物来说薄荷醇熔体温度尚可以接受,因此适用文物材质和种类范围较大;5)薄荷醇施工操作简单,刷涂后数分钟内即可固化,便捷性高[9];6)薄荷醇是常用的日用香料和食品添加剂,绿色安全,商业产品品质较好,价格便宜,供货稳定,容易购买[10]。

薄荷醇技术已逐渐成为考古现场脆弱文物提取的常用手段,更多珍贵、复杂文物使用薄荷醇提取,但薄荷醇的快速推广应用带来了新问题,即如何便捷、安全、可控地脱除前期进入文物中的薄荷醇。首选的方法是利用薄荷醇的挥发性任其在自然环境下自动升华[11],或者人为加速、减缓薄荷醇的挥发速度。但是自然挥发与通风条件、温度、空间场地等关系较大,有时持续时间较长。此外,还可以利用薄荷醇易溶于有机溶剂的特点,使用乙醇、丙酮等常见试剂进行溶解去除,但乙醇溶解的方法存在薄荷醇返迁重结晶等问题。另外,自然挥发去除薄荷醇的同时水分也会挥发带走,随着水分的挥发,对水敏感文物,如饱水木质文物、漆皮、彩绘等会发生强烈的收缩、变形和碎裂,造成二次破坏。最后,薄荷醇的去除方法离不开被加固文物自身的材质类型特征,被提取文物的出土/出水环境、保存环境、后期实验室条件和操作人员素质等诸多因素均需考虑在内。

随着水下考古的蓬勃发展,出水文物的提取和保护需求日益增多。作为见证中国水下考古事业发展重要里程碑的“南海Ⅰ号”沉船,是迄今为止中国已发现的众多古沉船中,体型最大、保存最完整、载货量最多的远洋贸易商船,是海上丝绸之路的重要实证材料[12]。2007年“南海Ⅰ号”整体打捞移入广东海上丝绸之路博物馆,从2013年开始全面考古发掘。薄荷醇自2017年起被用于“南海Ⅰ号”船体糟朽木构件、船载物竹笼、藤条编织物等的临时固型和提取[13]。为探讨对失水敏感的饱水木质文物上薄荷醇的安全脱除技术,本研究选取“南海Ⅰ号”沉船出水的两种典型的饱水木质文物:树皮和糟朽散木作为实验对象,评估5种不同的薄荷醇脱除方法对于两种木质材料的影响,探索最安全的脱除技术,以期为其他出水饱水木质文物或陆地考古高湿环境出土对水敏感的脆弱质文物用薄荷醇提取后,后期如何安全脱除上提供借鉴。

1 样品和方法

1.1 实验样品、试剂与仪器

样品来自“南海Ⅰ号”出水饱水树皮和散木,树皮坚硬,强度较大,对失水的敏感程度较低;散木呈松软海绵状,极端糟朽,含水率高达1184%,对水分变化非常敏感。分别从树皮和散木上取6个小样作为平行样品进行实验。薄荷醇(纯度99.5%,阿拉丁试剂有限公司)、无水乙醇(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)、去离子水。分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司,型号JA2003)、超景深三维视频显微镜(VHX-6000,日本基恩士公司)、红外线理疗灯(华能仕公司,理疗灯HNS),相机(奥林巴斯TG-6)。纱布、培养皿等。

1.2 实验操作

1.2.1施加薄荷醇的方法 取若干薄荷醇白色针状固体置于烧杯中,水浴加热至薄荷醇熔化,树皮和散木样品四面包覆纱布,用塑胶滴管吸取薄荷醇熔液2 mL滴加到纱布上,数分钟后薄荷醇固化,纱布和木材样品紧密粘结在一起,可以任意拿放,说明薄荷醇起到临时固型作用。薄荷醇加固后的样品作为脱除实验的研究对象。

1.2.2薄荷醇的脱除实验 设计5种薄荷醇的脱除方法,分别如下:1)空白对照组:木材样品不做任何处理,直接置于通风橱中;2)自然挥发组:将薄荷醇加固后的样品置于通风橱中使薄荷醇自然挥发;3)补水挥发组:薄荷醇自然挥发的挥发过程中不断对样品进行喷雾补水;4)乙醇去除组:将浸有无水乙醇的脱脂棉覆盖在样品上,不断更换脱脂棉直至薄荷醇完全去除;5)乙醇去除+补水组:在4)更换脱脂棉的间隙,对样品进行喷雾补水;6)加热+补水组:用红外理疗灯照射样品加速薄荷醇挥发,期间不断喷雾补水。

1.2.3脱除效果评价方法 1)外观状态观察:每隔若干时间,用相机记录各组木材样品的形态变化,直至薄荷醇完全去除,对比实验前后样品外形状态;2)质量损失:在去除实验前后对各组木材样品进行称重,用质量损失率来表示木材失水/掉渣的损失程度。

ω=(Ga-Gb)÷Gb×100%

式中,ω为质量损失率;Gb为样品初始质量;Ga为去除薄荷醇后样品质量。

3) 尺寸稳定性:用超景深三维视频显微镜自带的方格比例尺对样品进行拍照和标记,将实验前后的样品照片进行叠加,测量木材尺寸变化。设定比例尺为2 mm。

2 结果与讨论

2.1 薄荷醇在树皮上的脱除实验

2.1.1树皮样品的形态变化 图1为各组树皮样品在实验前后的外观形状对比,发现所有样品均发生了不同程度的改变。图1a是空白对照组,16 d后树皮样品出现了严重的开裂掉渣现象;图1b薄荷醇经过12 d的自然挥发后完全去除,树皮局部出现开裂与掉渣,但基本保持了原有形态。图1c采用补水方式16 d后薄荷醇挥发完全,树皮未产生裂痕,掉渣程度较轻,仍具有较好的光泽感。图1d乙醇去除薄荷醇后树皮形状保持良好,有轻微开裂掉渣,但由于水分散失失去光泽感。图1e乙醇去除薄荷醇的同时不断进行补水,去除薄荷醇后树皮形态无变化,光泽度较好。图1f红外加热提高薄荷醇挥发速度,同时补水防止高温时水分过快逸散,相较于自然挥发去除方法,加热+补水法只需6 d即可完全脱除薄荷醇,并且这种去除方法对树皮表面形态影响较小,除了有轻微掉渣现象外,树皮基本上保持原有状态。从外观形态来看,补水挥发,乙醇去除+补水,加热+补水,这3种去除方法都能在树皮上取得较好的效果。

图1 各组树皮样品实验前后的外观形态变化Fig.1 Appearances of the bark samples before and after treatments

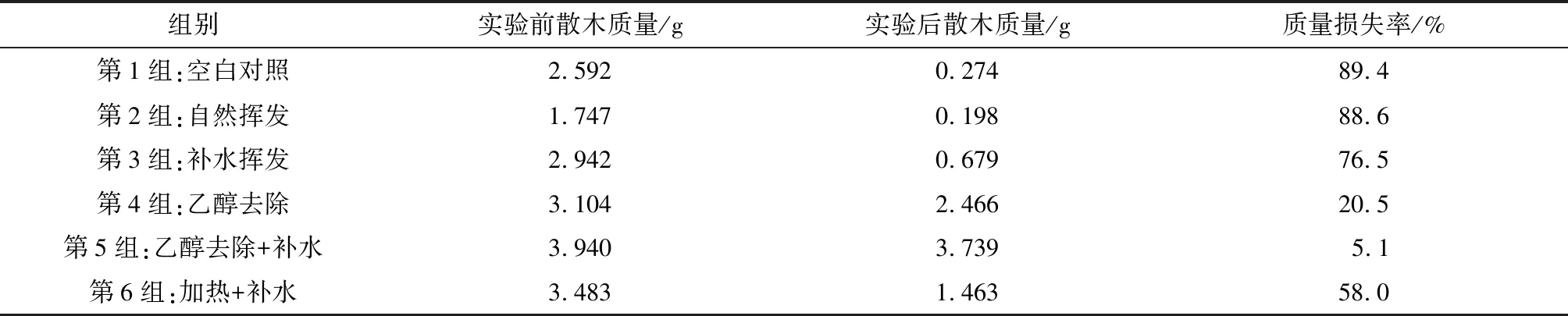

2.1.2树皮样品的质量变化 各组树皮样品的质量损失率如表1所示,实验后都存在不同程度的质量损失,由大到小排序为:第1组>第2组>第6组>第4组>第5组>第3组。空白对照组和薄荷醇自然挥发组树皮质量损失最大,是补水挥发组质量损失率的两倍。对比乙醇去除的第4和第5组,第5组的树皮样品的质量损失率远小于第4组,这是因为第4组在用乙醇去除的同时,还进行了补水,减少了树皮样品的失水。另外,对比第3组与第6组的质量损失率可以发现,尽管在去除薄荷醇过程中都补水,但是第6组树皮的质量损失率大于第3组,是因为温度上升导致水分散失速度加快,树皮水分散失速度大于补水速度导致增大了质量损失。结合以上现象可以说明采用补水挥发或乙醇去除+补水去除薄荷醇可以有效减少树皮质量损失。

表1 各组树皮样品的质量损失变化

2.2 薄荷醇在散木上的脱除实验

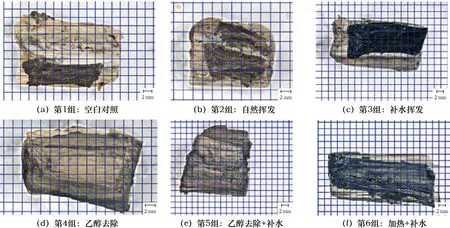

2.2.1散木样品的外观形态变化 图2为散木样品在实验前后的形态对比图,各组样品均出现了不同程度的颜色变深。图2a是将散木样品直接置于通风橱12 d后木材样品发生了严重的干缩形变。图2b散木样品表面的薄荷醇经过10 d自然挥发后基本全部脱除,木材出现严重的干缩崩解,周围有大量细碎的木渣掉落。图2c经过12 d薄荷醇挥发完全,木材表面有比较明显的干缩现象和细小木渣,但是由于在挥发过程中不断补水,与图2b相比,已经有了较大改善。图2d和图2e用无水乙醇去除薄荷醇后,散木的形态基本维持不变。图2f散木发生干缩变形,有木渣碎屑掉落,说明通过红外加热并补水的方法去除薄荷醇,会对散木样品的形态造成影响。综合以上去除效果,对极端糟朽饱水散木来说,最佳的去除薄荷醇的方法是乙醇快速去除和乙醇去除的同时进行补水。

图2 各组散木样品的外观形态变化Fig.2 Appearances of the wood samples before and after treatments

2.2.2散木样品质量变化 表2是散木样品质量损失率数据,由大到小排序为:第1组>第2组>第3组>第6组>第4组>第5组。空白对照组的散木样品质量损失率最大,达到了89.4%。对比第2组和第3组的质量损失率显示,无论在薄荷醇挥发过程中是否补水,木材在实验后都有较大的质量损失,但是很明显,补水挥发去除薄荷醇后的木材质量损失率较小。由第4组和第5组可知,用乙醇去除薄荷醇后木材的质量损失率较小,这是因为用乙醇去除薄荷醇速度快,减少了饱水散木在空气中的暴露时间,在乙醇溶解薄荷醇过程中不间断补水可以有效减少水分损失。对比第3组和第6组,由于红外光照射下温度升高薄荷醇挥发速度加快,减少了薄荷醇的挥发时间,并且能够及时补水,所以第6组饱水木材的质量损失较少。综合以上5种去除方法,效果最佳的是用乙醇去除或乙醇去除+补水的方法。

表2 各组散木样品的质量损失变化

2.2.3散木尺寸稳定性 由于“南海Ⅰ号”古沉船的散木糟朽程度不均匀,难以获得形状规则的样品,导致薄荷醇去除前后尺寸变化的表征比较困难。在本实验中尝试采用VHX-6000超景深三维显微镜自带的方格标尺标记木材样品尺寸,通过前后照片对比直观反映样品尺寸变化。

图3是各组散木样品在实验前后的尺寸对比图。底部为散木在薄荷醇涂覆前的原始尺寸照片,在上面叠加相同标尺的薄荷醇脱除后的散木照片,通过统计格子面积估算样品尺寸变化率。除乙醇去除和乙醇去除+补水两组尺寸基本保持不变外(图3d和3e),其余各组样品在实验后的尺寸均发生了较大的变化。图3a是空白对照组,样品尺寸约收缩到原始尺寸的25%。图3b中的散木在实验过程中断为两段,尺寸约变为原始的50%,图3c约为原始的67%,图3f约为原始的70%。综合以上分析,饱水散木尺寸稳定性保持最好的是乙醇去除法,其中乙醇去除+补水既能保持散木的高含水性又能维持散木的尺寸不变,是最佳的薄荷醇去除方法。

图3 各组散木样品的尺寸变化对比Fig.3 Dimensional comparison of the wood samples before and after treatments

3 在较大型饱水木质文物上的应用

为了更好地验证上述结论,将乙醇去除+补水方法应用于“南海Ⅰ号”较大型木质文物上。选取重185.57 g,长9.6 cm,宽4.7 cm,含水率约为704.8%的“南海Ⅰ号”出水饱水木质文物作为应用对象。提取和去除的流程如图4所示:图4a是饱水木质文物的原始状态;图4b是热水浴熔融薄荷醇;图4c是在饱水木质文物上隔纱布涂覆薄荷醇;图4d是薄荷醇凝固后的饱水木质文物;图4e是乙醇去除+补水去除表面薄荷醇;图4f是薄荷醇完全去除后饱水木质文物的状态。

在整个提取过程中使用了约13.4 g薄荷醇,去除时消耗了约300 mL的乙醇。实验前后饱水木质文物的外观形态无明显变化,说明乙醇去除+补水的方法有效地去除了薄荷醇,没有对饱水木质文物产生不良影响。另外,课题组曾在“南海Ⅰ号”考古发掘现场使用薄荷醇提取长1.5 m,宽0.35 m,高0.08 m的糟朽隔舱板,提取到室内后用30%乙醇溶液浸泡2 d后成功去除了薄荷醇,可见乙醇法在去除饱水木质文物上的薄荷醇便捷性好,具有较强的实用性[13]。

图4 “南海Ⅰ号”饱水木质文物实验前后形态变化Fig.4 Appearance of waterlogged wood from the Nanhai Ⅰ shipwreck before and after treatments

4 结 论

根据薄荷醇的特性,自然挥发是脱除前期进入文物中的薄荷醇最常用的方法,但这种方法不能用于对水敏感的饱水木质文物。本研究以“南海Ⅰ号”沉船出水的饱水树皮和糟朽散木为对象,研究薄荷醇提取饱水木质文物后如何安全、快速去除薄荷醇的方法。

1) 对于保存状况较好的树皮,5种薄荷醇脱除方法由好至差分别为:补水挥发>乙醇去除+补水>乙醇去除>加热+补水>自然挥发。采用自然挥发过程中补充水分效果最好。

2) 对于极端糟朽的散木,5种薄荷醇脱除效果由好至差分别为:乙醇去除+补水>乙醇去除>加热+补水>补水挥发>自然挥发。采用乙醇快速去除的同时进行补水方法效果最好。

造成树皮和散木最佳去除方法不同的原因是,树皮质地坚硬,收缩形变余地小,可以接受较长时间曝露在空气中,及时补水即可安全脱除薄荷醇;而散木质地松软,强度极低,对失水极其敏感,收缩变形巨大,不能长时间曝露在空气中,因此脱除薄荷醇所耗时间很关键,必须迅速去除薄荷醇并及时补充流失的水分,所以乙醇快速去除较为合适,再配合补水效果佳。在考古现场实际应用时,对于较大型的饱水木质文物,或高度潮湿环境出土对水分变化敏感的有机质文物,采用乙醇去除+补水或者乙醇溶液浸泡的方法可以快捷、安全地去除薄荷醇。