研究治疗急性脑梗死合并吞咽困难患者应用早期肠内营养支持治疗的效果

2022-07-28苏彦超郝宁陈悦张旭妍

苏彦超,郝宁,陈悦,张旭妍

(易县医院 心内科,河北 保定 074200)

0 引言

急性脑梗死(Acute cerebral infarct),即脑梗死;主要指个体脑部组织发生局限性坏死或软化,并导致其出现头晕、头痛、四肢麻木、身体偏瘫及意识障碍等临床症状,部分患者还会在上述病症表现基础上伴随不同程度的吞咽功能障碍等症状。有研究显示,急性脑梗死合并吞咽功能障碍不仅会严重影响患者疾病结局改善,更会在一定程度上加大患者病死率;经深入原因分析认为这可能与吞咽功能障碍导致患者机体营养不良,再加上急性脑梗死患者本身就存在机体免疫力低下以及负氮平衡等情况有着密切关系[1]。该研究还表示虽然可以通过肠外营养的方式给予急性期脑梗死合并吞咽障碍患者以营养支持,但却容易加大患者发生相关并发症(如消化道功能障碍或倡导菌群易位等)的几率,进一步加重患者病情及病死率;所以提出可通过早期肠内营养支持的方式来给予急性期脑梗死合并吞咽困难患者以治疗,以降低其并发症发生率,改善其机体营养状况,促进其疾病的尽快康复。下面,本文将从我院收治急性脑梗死合并吞咽困难患者中截取2018年6月至2021年5月收治急性脑梗死合并吞咽困难患者90例为研究对象,对早期肠内营养支持治疗的效果进行观察与探究。详情如下。

1 基线资料和方法

1.1 基线资料

从我院收治急性脑梗死合并吞咽困难患者中截取2018年6月至2021年5月收治急性脑梗死合并吞咽困难患者90例为研究对象。按照随机颜色球抽取法均分为2组,1组为应用常规营养支持治疗的常规组(45例),1组为应用早期肠内营养支持治疗的实验组(45例)。常规组急性脑梗死合并吞咽困难患者中男、女患占据人数比23:22;患者年龄最小值36、最大值84,中位年龄(66.51±7.52)岁。实验组急性脑梗死合并吞咽困难患者中男、女患占据人数比24:21;患者年龄最小值37、最大值86,中位年龄(64.43±7.64)岁。两组间对比差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①存在头晕、四肢麻木、身体偏瘫临床症状,经临床磁共振或CT检查确诊为急性脑梗死;②病发至就诊时间<24小时;③合并吞咽功能障碍;④知情且自愿参与研究,配合依从性良好。排除标准:①合并严重消化道疾病及器质损害的急性脑梗死患者;②合并精神疾病及颅内恶性肿瘤的急性脑梗死患者;③本人及家属拒绝参加研究的急性脑梗死患者;④配合依从性差的急性脑梗死患者。

1.2 方法

入院后,常规组、实验组两组患者均接受积极预防并发症、控糖、降压、脱水降颅压、抗血小板聚集以及神经营养支持等常规对症治疗;同时两组患者均在入院3d内置留鼻胃管,便于营养供给。

1.2.1 常规组

本组45例急性脑梗死合并吞咽困难的患者基于上述常规对症治疗基础上采取常规营养支持治疗,在留置鼻胃管下,指导患者家属按照一定饮食原则开展自主管理,给予患者以清淡、易消化流质饮食(如米汤、豆浆、牛奶以及新鲜蔬菜、鸡蛋、肉汤等制作的浆膳)食用;4次-6次/日,50mL-100mL/L;用法:经鼻管缓慢注入。

1.2.2 实验组

本组45例急性脑梗死合并吞咽困难的患者基础上述常规对症治疗基础上采用早期肠胃营养支持治疗,详情如下:应用能整蛋白肠内营养制剂(生产厂家:Milupa GmbH & Co. KG;批号:国药准字J20040077;规格:1 kcal / mL )经鼻胃管输入,用药标准每天每千克体重为20~30 kcal ;第1天药液输注速度为每小时30mL,用量为500mL;第2天可将药液输注速度调整为每小时60-80mL,用药剂量为750-1000mL,直至全量。早期肠内营养支持治疗过程中,需注意每间隔4h对患者胃内残余量进行检测,并在输注前后使用温开水冲管。

1.3 指标观察

1.3.1 对常规组、实验组两组患者治疗期间并发症(肺部感染、上消化道出血、尿路感染、肠道感染)发生进行观察与记录,统计发生率。

1.3.2 分别使用FMA(运动功能评定量表)、MMSE(简易智能检查量表)和NIHSS(神经功能缺损评分)对常规组、实验组两组患者治疗后肢体功能、认知功能、神经功能缺损程度进行评估;其中FMA、MMSE评分越高,提示患者肢体功能及认知功能恢复情况越好;NIHSS评分越高,提示患者神经功能缺损程度越严重[2]。

1.3.3 分别于治疗时、治疗后14天、治疗后21天采集常规组、实验组两组患者以适量静脉血,检测两组患者Hb(血红蛋白)、ALB(血清白蛋白)、PAB(血清前白蛋白)三项指标,以此评估两组机体营养状况。

1.4 统计学分析

本次实验数据录入SPSS 18.0统软件中处理。

2 结果

2.1 对比两组治疗期间并发症发生情况

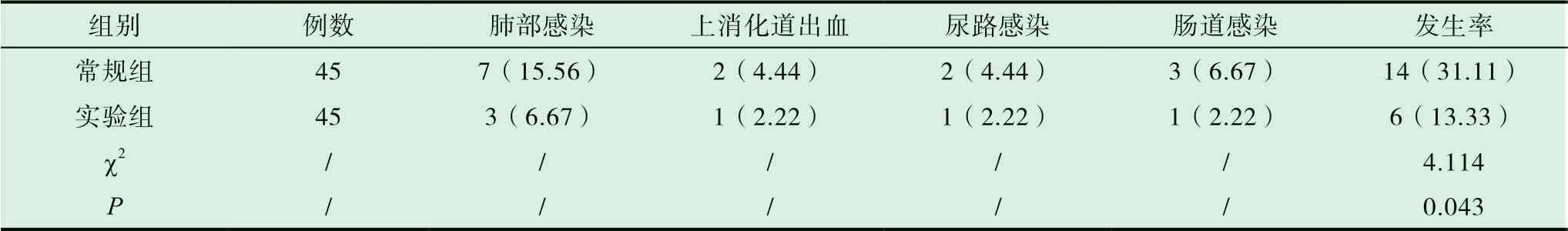

经比较,在肺部感染、上消化道出血、尿路感染、肠道感染发生率方面,实验组同常规组相比较低,组间差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 对比两组治疗期间并发症发生情况[n(%)]

2.2 对比两组治疗后肢体功能、认知功能及神经功能缺损评分

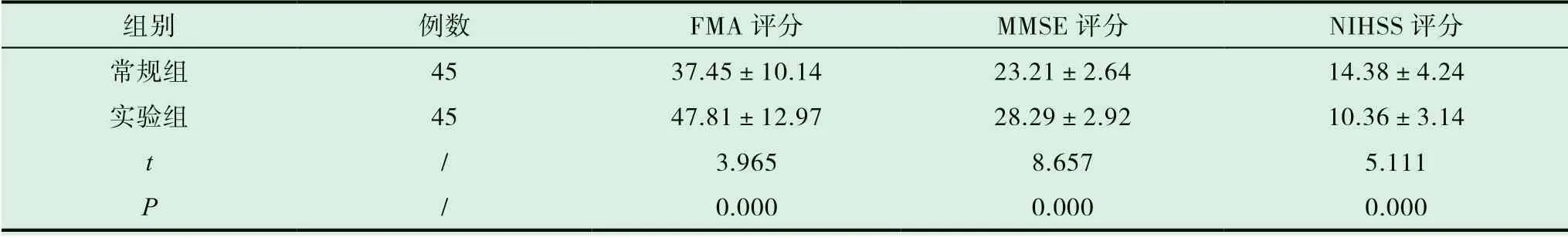

经比较,在肢体功能(FMA)评分、认知功能(MMSE)评分方面,实验组同常规组相比较高;在神经功能缺损程度(NIHSS)评分方面,实验组同常规组相比较低;组间差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 对比两组治疗后肢体功能、认知功能及神经功能缺损评分[(±s),分]

表2 对比两组治疗后肢体功能、认知功能及神经功能缺损评分[(±s),分]

组别 例数 FMA评分 MMSE评分 NIHSS评分常规组 45 37.45±10.14 23.21±2.64 14.38±4.24实验组 45 47.81±12.97 28.29±2.92 10.36±3.14 t/3.965 8.657 5.111 P/0.000 0.000 0.000

2.3 对比两组治疗前后机体营养状况

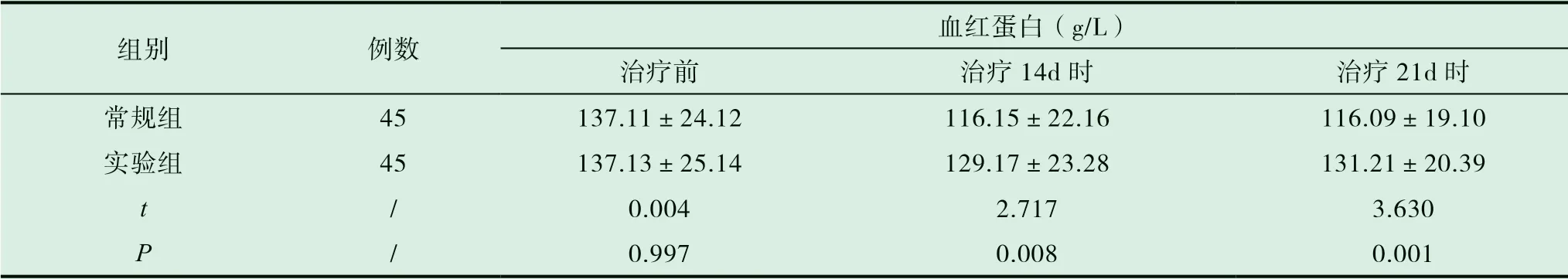

经比较,治疗前,在Hb(血红蛋白)、ALB(血清白蛋白)、PAB(血清前白蛋白)方面,实验组同常规组相比,组间差异无统计学意义(P>0.05)。治疗14天、治疗21天后,在Hb、ALB、PAB方面,实验组均显著高于常规组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 对比两组治疗前后机体营养状况(±s)

表3 对比两组治疗前后机体营养状况(±s)

组别 例数 血红蛋白(g/L)治疗前 治疗14d时 治疗21d时常规组 45 137.11±24.12 116.15±22.16 116.09±19.10实验组 45 137.13±25.14 129.17±23.28 131.21±20.39 t/0.004 2.717 3.630 P/0.997 0.008 0.001

续表3

3 讨论

目前,急性脑梗死已成为严重威胁我国国民身体健康和生命安全的一种脑血管疾病;具有典型的“三高”特征(高病发率、高致残率、高死亡率)[3]。在以往临床急性脑梗死疾病治疗中,该疾病患者致残率较高;因为以往临床只注重患者生命的挽救,虽然此种方式在一定程度上提升了患者生存率,但是却忽略了脑梗死患者急性期后各种功能障碍的康复,同时还没有明确认识到急性脑梗死治疗中营养支持起到的重要性[4]。近年来,随着国内外对急性脑梗死研究的深入,某国外研究发现,若患者在急性脑梗死的基础上合并机体营养不良,那么则会导致患者发生不良结局。众所周知,与常人相比较而言,脑梗死患者机体代谢水平明显较高,特别是对于急性脑梗死合并吞咽功能障碍的患者而言,该类型脑梗死患者在治疗过程中会出现十分明显的机体营养恶化情况。有数据统计[5],合并吞咽功能障碍的脑梗死患者其骨骼肌总质量会按照5%-10%/周的速度递减;分析原因认为这可能与患者吞咽功能障碍以及意识障碍导致其胃肠功能减弱、下丘脑自主神经功能紊乱有着密切关系,进而对其机体营养吸收功能造成影响,并进一步增加其院内感染发生几率及并发症发生几率。除此之外,国内相关学者提出对脑梗死患者预后结果造成影响的重要因素之一就是营养不良,认为临床上在给予脑梗死患者以对症治疗的同时还应及时给予其以营养支持,以此改善患者机体营养状况及预后质量。

临床营养支持常分为以下两种[6]:(1)肠内营养支持;(2)肠外营养支持。既往研究报道认为当机体处于应激状态时,胃肠道功能也会处于休眠状态;以往临床常会在脑梗死病发3天后给予患者以肠外营养支持,虽然此种营养支持治疗方法可以取得一定疗效,但时间一长却会导致患者消化酶活性下降,从而引发一系列并发症(如便秘)。还有的研究发现[7],当个体机体处于应激状态时,会出现内毒素易位、氧供应不足以及肠黏膜损伤等严重并发症;所以认为肠内营养比肠外营养更符合人体的生理规律;肠内营养不仅可以很好的促进个体肠道功能的恢复,还可以对相关激素的分泌起到促进作用。临床发现,对于急性脑梗死合并吞咽障碍的患者来说,早期肠内营养支持可有效改善其机体各项营养指标,降低其院内感染及相关并发症发生几率,对其机体蛋白质和热量的消耗进行抑制。但在进行早期肠内营养支持时,应考虑到患者无法自主进食,需要借助鼻胃管给予患者以营养摄入[8]。本次研究从我院收治急性脑梗死合并吞咽困难患者中截取2018年6月至2021年5月收治急性脑梗死合并吞咽困难患者90例为研究对象,在均分为两组的基础下,分别给予两组患者以常规营养支持治疗和早期肠内营养支持治疗,结果显示:在肺部感染、上消化道出血、尿路感染、肠道感染发生率方面,实验组同常规组相比较低,组间差异有统计学意义(P<0.05)。在肢体功能评分、认知功能评分方面,实验组同常规组相比较高;在神经功能缺损程度评分方面,实验组同常规组相比较低;组间差异有统计学意义(P<0.05)。治疗14天、治疗21天后,在Hb、ALB、PAB方面,实验组(均显著高于常规组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

综上,急性脑梗死合并吞咽困难的患者经鼻饲行早期肠内营养支持治疗效果显著,不仅可很好的维持患者机体良好营养状态,还可以在降低其相关并发症发生几率的同时促进其运动、认知功能及神经缺损程度的有效改善;应在临床推广应用。