乳酸菌发酵杨梅果酱工艺优化及其风味成分分析

2022-07-28潘旭婕刘瑞玲邓尚贵吴伟杰陈杭君郜海燕

潘旭婕,刘瑞玲,邓尚贵,吴伟杰,陈杭君,郜海燕,*

(1.浙江海洋大学 食品与医药学院,浙江 舟山 316022;2.浙江省农业科学院 食品科学研究所,农业农村部果品产后处理重点实验室,中国轻工业果蔬保鲜与加工重点实验室,浙江省果蔬保鲜与加工技术研究重点实验室,浙江 杭州 310021)

杨梅()为杨梅科(Myricaeac)杨梅属()植物,是我国的特色水果。我国杨梅种植面积和产量占全球杨梅种植面积和产量的90%以上。杨梅喜温暖湿润,原产于我国东南地区,其中以浙江省的品质最好。杨梅果实酸甜可口,富含多酚、花色苷等生物活性成分。杨梅鲜果无果皮包裹,且多成熟于高温的梅雨季节,贮藏期短且极易腐烂,因此除新鲜食用外,杨梅还多用于加工成果汁、果酒和罐头等产品,发酵杨梅果酱类加工产品,目前在市场上还较为少见。

益生菌(probiotics)是一类可以改善肠道菌群平衡的活性微生物。近年来,有关益生菌发酵果蔬产品的研究逐渐增多。研究发现,通过乳酸菌发酵,可以提高产品的抗氧化活性,分解大分子物质,增加产品风味,还能丰富产品的口感,增加营养功能特性。

近年来,乳酸菌发酵工艺逐渐被应用于脐橙、桑葚等果酱的加工中,以改善产品风味。故优化乳酸菌发酵杨梅果酱工艺条件,并分析发酵对其风味的影响,对杨梅果酱的开发具有一定的现实意义。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

东魁杨梅,采自浙江省仙居南峰水果合作社;伊仕特酸奶发酵剂(主要菌种为嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌,活菌数≥1×10CFU·mL),购自湖北安琪酵母股份有限公司;白砂糖,购于本地联华超市;柠檬酸、异抗坏血酸钠、果胶、卡拉胶(食品级),购于浙江一诺生物科技有限公司;氯化钠(分析纯),上海凌峰化学试剂有限公司;苹果酸、柠檬酸、草酸、酒石酸、乳酸、奎尼酸、琥珀酸、富马酸(纯度均大于95%)标准样品,购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司;甲醇(色谱纯),购自美国泰迪亚公司。

电子天平,余姚市金诺天平仪器有限公司;手持糖度计、恒温培养箱、DK-8D型电热恒温水槽,上海精宏实验设备有限公司;DS-1高速组织捣碎仪。Waters e2695分析型高效液相色谱仪(配有自动进样器、二极管阵列紫外检测器),美国Waters公司。

1.2 实验方法

1.2.1 发酵杨梅果酱工艺流程

杨梅清洗去核护色打浆熬煮白砂糖接种乳酸菌发酵增稠剂(加热浓缩)成品。

挑选无损伤且大小成熟度一致的杨梅,用清水漂洗去核后,于1%柠檬酸与异抗坏血酸钠复配(体积比1∶1)溶液中护色30 min,以质量体积比2∶1加水打浆,备用。熬煮后加入10%白砂糖,冷却后接种1%乳酸菌剂,于37 ℃恒温发酵12 h,加入0.4%增稠剂后于60 ℃加热浓缩,待可溶性固形物含量达到40%后密封装罐。

1.2.2 未发酵杨梅果酱工艺流程

未发酵杨梅果酱除不接种乳酸菌外,其余步骤与发酵果酱一致。

1.2.3 单因素实验设计

以感官评分为指标,对发酵时间、蔗糖添加量、乳酸菌接种量、增稠剂添加量进行初步筛选,每项因素选取5个水平。发酵时间为8、10、12、14、16 h,固定乳酸菌接种量1.0%,发酵温度37 ℃,蔗糖添加量8%;蔗糖添加量为6%、8%、10%、12%、14%,固定乳酸菌接种量1%,发酵温度37 ℃,发酵时间12 h;乳酸菌接种量为0.6%、0.8%、1.0%、1.2%、1.4%,固定发酵时间12 h,发酵温度37 ℃,蔗糖添加量8%;增稠剂添加量为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%,固定乳酸菌接种量1.0%,发酵时间12 h,发酵温度37 ℃,蔗糖添加量8%。

分别选择柠檬酸、异抗坏血酸钠、柠檬酸复配以抗坏血酸钠(1∶1)、柠檬酸复配氯化钠(1∶1)、异抗坏血酸钠复配氯化钠(1∶1)5种护色剂,添加量均为1.0%,护色时间30 min,以色泽和花色苷含量评价其对乳酸菌发酵杨梅果酱工艺的影响。

1.2.4 响应面试验

根据单因素试验确定乳酸菌发酵条件中的乳酸菌添加量(0.8%、1.0%、1.2%)、发酵时间(8、10、12 h)和蔗糖添加量(8%、10%、12%)这3个因素作为响应面试验中的自变量进行研究,以感官评分作为响应值,根据Box-Behnken中心组合设计原理,进行三因素三水平的响应面分析试验,优化出乳酸菌发酵低糖杨梅果酱的最佳工艺。

1.2.5 杨梅果酱有机酸含量测定

参考关秀杰等的方法,并作修改。采用高效液相色谱法测定果酱8种有机酸含量。

色谱条件:迪马C18反相色谱柱(250 mm × 4.6 mm i.d.)。柱温40 ℃,流动相A为4%乙酸,流动相B为甲醇,等度洗脱[(A)∶(B)=20∶80],流速1 mL·min。

1.2.6 挥发性风味物质测定

挥发性风味成分萃取:采用SPME-GC-MS测定挥发性风味成分,参考程焕的方法,稍作修改。升温程序为:起始温度60 ℃,保持5 min,以5 ℃·min升到180 ℃,保持1 min,再以10 ℃·min升到240 ℃,保持4 min;进样口温度250 ℃;不分流进样,恒定流速1.5 mL·min。

定性分析:挥发性物质通过NIST MS Search 2.3质谱库中标准物质的图谱对比,采用反匹配度大于800的物质。

定量分析:以邻二氯苯为内标物,采用ROAV法评价杨梅果酱各挥发性成分的贡献度。

1.2.7 感官评价

参照GB/T 22474—2008《果酱》和杨颖等的方法,制定乳酸菌发酵低糖杨梅果酱综合评价标准,感官评价由10位身体健康、具有分辨能力的食品专业学生组成,从口感、风味、色泽、组织状态和酸甜度5个方面对发酵果酱进行评定,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取平均值后即为结果。

1.3 数据处理

试验数据采用Excel 2010进行统计分析,用SPSS 23.0统计软件对实验数据进行均方差分析(<0.05)。用Excel 2010进行制图。

2 结果与分析

2.1 单因素试验结果

2.1.1 不同种类护色剂对杨梅果酱花色苷含量的影响

花色苷是杨梅果实中的一种天然色素,属于黄酮类化合物,具有抗氧化、抑菌等作用。杨梅的红色主要是由于花色苷的存在,花色苷的含量直接影响杨梅果酱的主要颜色。如图1-A所示,代表明暗度,代表红绿色,代表黄蓝色,用柠檬酸复配异抗坏血酸钠进行护色的果酱的和最大,说明以柠檬酸复配异抗坏血酸钠的果酱最明亮,颜色更接近红色。图1-B以花色苷含量为评价指标,测定经不同护色剂护色30 min后,用柠檬酸复配异抗坏血酸钠进行护色的果酱花色苷含量最高。综上所述,由柠檬酸复配异抗坏血酸钠进行护色的果酱更接近杨梅果实的红色,同时还能保留更多花色苷含量。

图1 不同种类护色剂对杨梅果酱颜色和花色苷含量的影响

2.1.2 发酵条件对杨梅果酱综合感官评分的影响

乳酸菌发酵能够赋予果酱特殊的风味,通过考察乳酸菌添加量、发酵时间和蔗糖添加量3个发酵条件对综合感官评分的影响。如图2-A所示,乳酸菌接种量为1.0%时,综合感官评分最高为80.375分。当乳酸菌添加量在0.6%~1.0%,感官评分随着乳酸菌添加量的增加而上升;当乳酸菌添加量在1.0%~1.4%时,由于发酵产生的酸味掩盖杨梅果酱本身的果香味,导致感官评分显著降低;如图2-B所示,当发酵时间为10 h时,综合感官评分为83.625分。当发酵时间小于10 h时,发酵时间较短,果酱风味单一;当发酵时间大于10 h,发酵时间过长,产生的不良风味掩盖了果酱本身的风味,导致感官评分急剧降低;如图2-C所示,当蔗糖添加量为10%时,综合感官评分最高,为72.857分。外源添加的蔗糖不仅可以作为乳酸菌发酵的原料,促进生长代谢,还可以中和乳酸菌发酵过程中乳酸产生的酸味。当蔗糖添加量小于10%时,无法中和过多酸味,导致口感不佳;当蔗糖添加量高于10%时,蔗糖的甜味掩盖了果酱的风味,口感甜腻,评分降低。

图2 发酵条件对杨梅果酱综合感官评分的影响

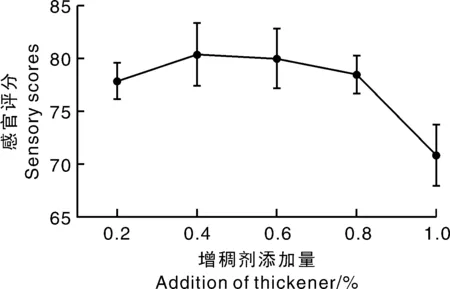

2.1.3 增稠剂添加量对杨梅果酱综合感官评分的影响

适量的增稠剂能够增加果酱厚实的口感并形成凝胶状的酱体形态。如图3所示,当增稠剂添加量为0.4%(果胶∶卡拉胶=1∶1)时,综合感官评分最高,为80.375分。增稠剂添加量小于0.4%时,果酱酱体黏稠度不够,有汁液分离、流散现象;当添加量高于0.4%时,果酱酱体黏稠,不易涂抹,且添加量过高时,酱体黏度反倒有所降低,口感硬实,导致感官评分骤降。

图3 增稠剂添加量对杨梅果酱综合感官评分的影响

2.2 响应面优化试验

2.2.1 优化试验结果

利用Design-Expert8.0.6软件对数据进行拟合,得到杨梅果酱发酵工艺感官评分()的多元二次回归方程:

=84+1.88A+0.75B+0.88C+AB-1.25AC+1.5BC-9.13A-1.88B-4.12C。

对模型进行显著性验证检验表明(表1),该回归模型=149.05,<0.000 1<0.01,模型回归极显著。同时,失拟项=0.702 2>0.05,模型不显著,表示模型预测值与实际值拟合程度高。回归系数=0.994 8,说明模型与试验拟合程度高,可用该模型对发酵杨梅果酱的感官评分进行分析和预测。

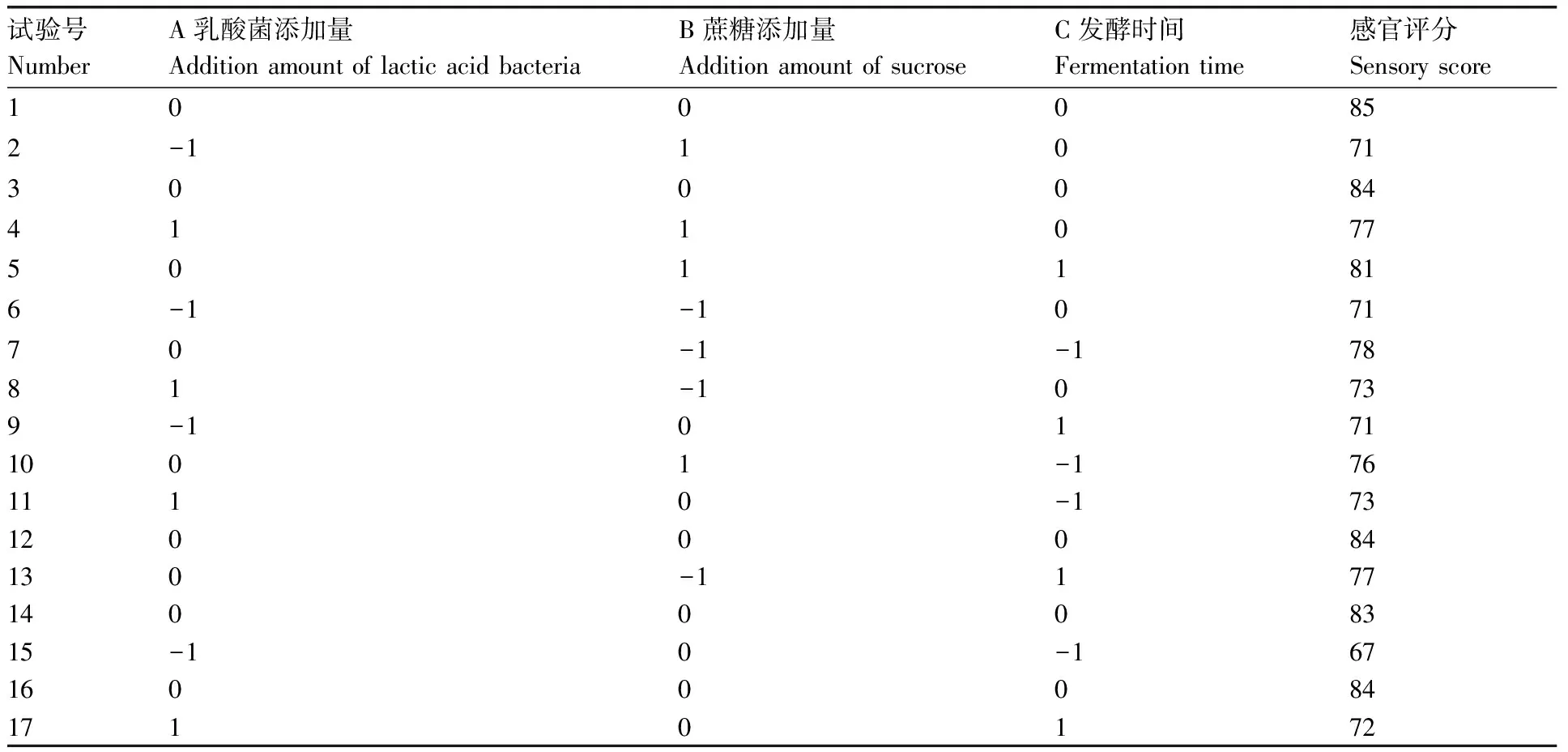

表1 回归模型方差分析

如表2所示,蔗糖添加量和发酵时间对感官评分均有显著影响,乳酸菌添加量对感官评分的影响极显著。同时,各因素的交互作用对感官评分均有显著影响。因素值越大,反映出其对试验指标影响越大。通过分析可知,影响杨梅发酵果酱感官评分因素的主次排列顺序为:乳酸菌添加量>发酵时间>蔗糖添加量。

表2 响应面试验方案及结果

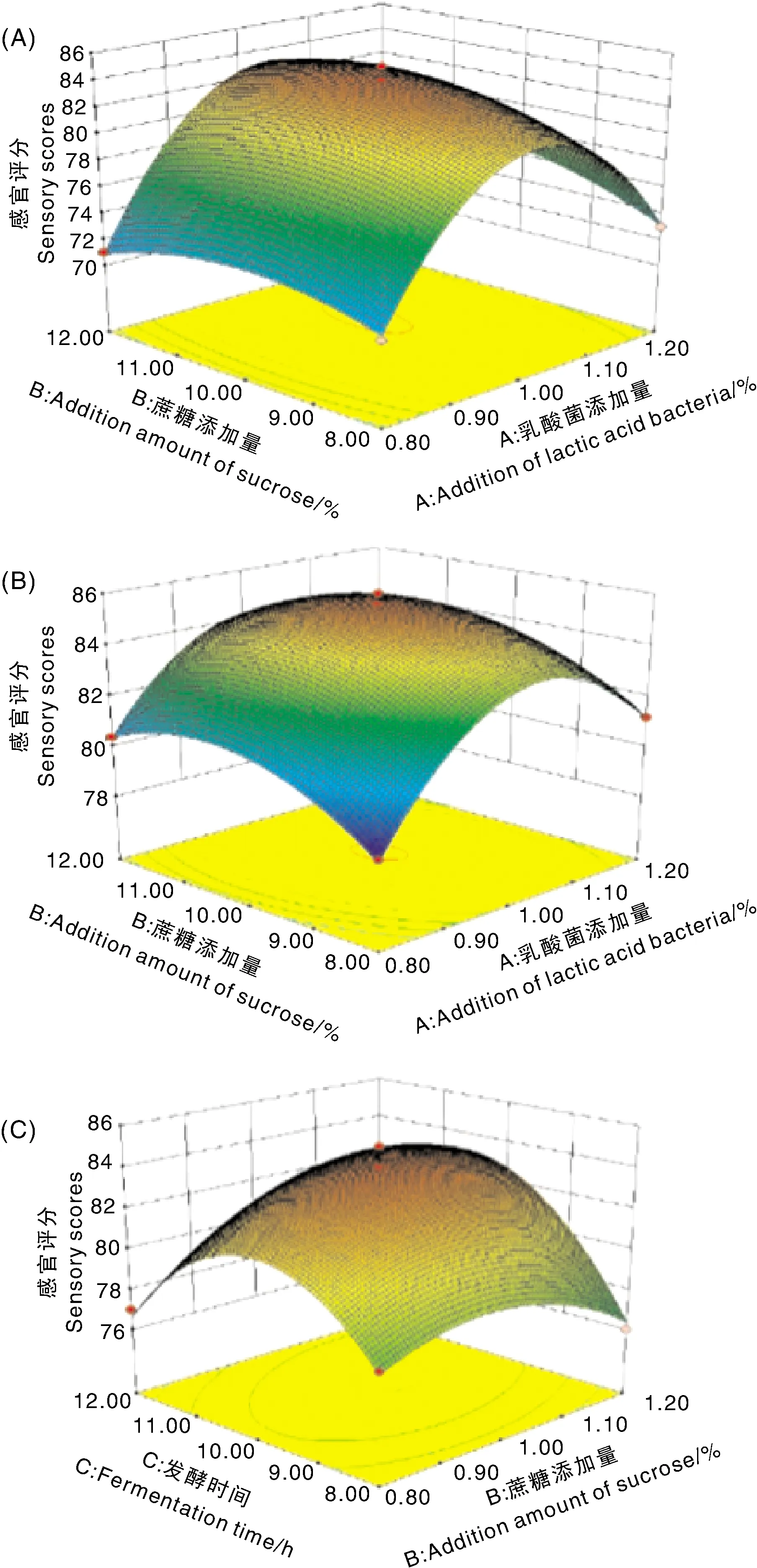

2.2.2 因素间的交互作用

响应面曲线是由响应值与任意两个试验因素构成的三维曲面图,可通过每个曲面的弯曲弧度来判断各因素之间的交互作用,弯曲程度越大,说明交互作用越强。等高线则反映了两个因素交互作用的显著程度,越接近圆形交互作用越不明显。图4反映了乳酸菌添加量、发酵时间和蔗糖添加量3个试验因素以感官评分为响应值的曲线图。

由图4可知,A中曲线弯曲程度最大,说明乳酸菌添加量和蔗糖添加量的交互作用极显著,B中曲线最为平缓,表明乳酸菌添加量和发酵时间的交互作用不显著,C中曲线弯曲程度较大,说明蔗糖添加量和发酵时间的交互作用显著。由等高线图可知,图4-A形状更接近椭圆,所以,乳酸菌添加量与蔗糖添加量的交互作用对感官评分的影响最显著(<0.01)。

图4 乳酸菌添加量、蔗糖添加量和发酵时间对杨梅果酱感官评分响应面图

2.2.3 验证试验结果

通过数学模型对乳酸菌发酵低糖杨梅果酱工艺进行优化,分析获得最佳工艺配方为乳酸菌添加量1.02%,蔗糖添加量10.57%,发酵时间10.28 h,预测感官评分最终得分为84.2709分。为便于实际操作,将工艺参数修正为乳酸菌添加量1.0%,蔗糖添加量10.5%,发酵时间10.3 h。在优化条件下,进行3次重复验证试验,感官评价平均得分为81.625分,与模型预测值基本相符,说明该模型与实际情况较为拟合,优化所得的工艺参数合理,具有实用价值。

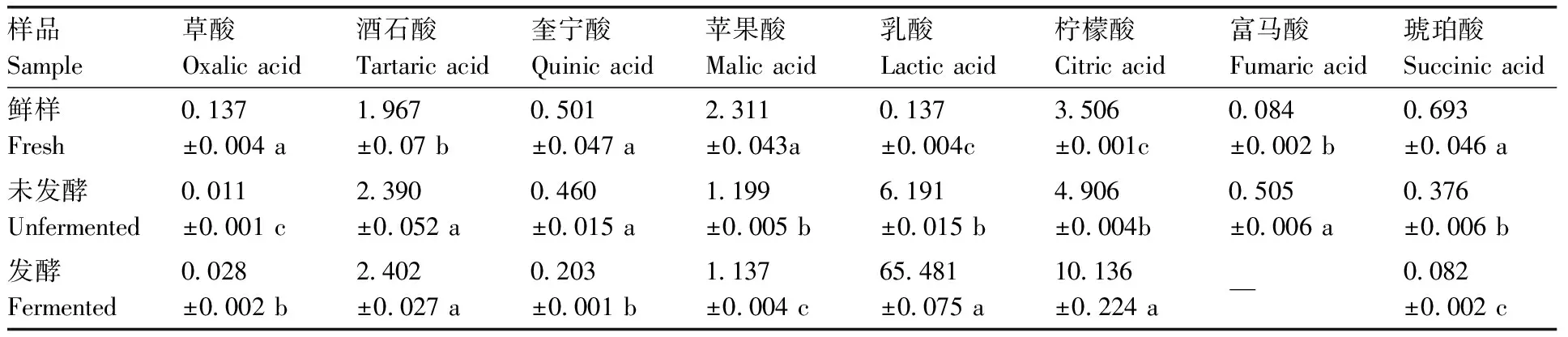

2.3 不同杨梅果酱有机酸分析

果实中有机酸的组成与含量是影响果实风味品质的重要因素,如表3所示,在检测的8种有机酸中,发酵杨梅果酱相比未发酵杨梅果酱,乳酸含量由6.191 mg·g显著上升至65.481 mg·g(<0.05),这是因为乳酸菌在发酵过程中产生大量的乳酸。柠檬酸含量也有上升,在糖酵解过程中,乳酸菌能够将葡萄糖转化为丙酮酸,进而通过柠檬酸循环,产生柠檬酸。其中,发酵杨梅果酱的草酸含量虽略高于未发酵杨梅果酱,在检测的7种有机酸中含量最低,对杨梅果酱的风味影响不大。据研究,草酸经人体代谢后的酸性产物,会导致酸碱平衡失衡,过多摄入更会导致中毒。发酵杨梅果酱中的奎宁酸、苹果酸、富马酸和琥珀酸含量相较于未发酵杨梅果酱略有下降,这与申光辉等在桑葚中的研究结果一致,但由于其含量不高,因此对发酵果酱的实际风味影响不大。综上所述,乳酸菌发酵显著增加了杨梅果酱乳酸、柠檬酸的含量,改善了发酵杨梅果酱的品质。

表3 低糖发酵杨梅果酱与新鲜果浆、未发酵果酱有机酸含量比较

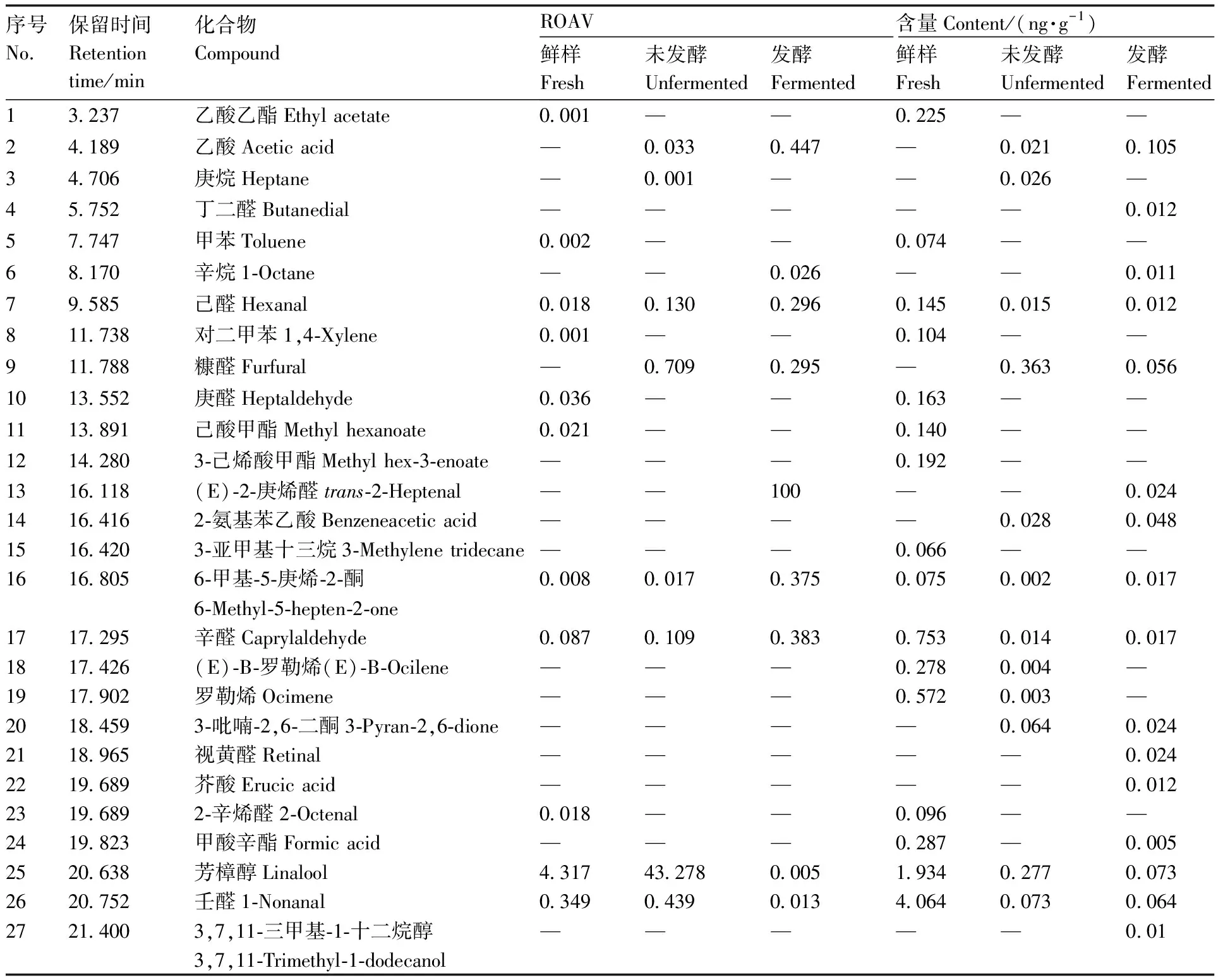

2.4 不同杨梅果酱挥发性风味物质分析

使用SPME-GC-MS分别对新鲜杨梅果浆、未发酵杨梅果酱和发酵杨梅果酱的挥发性风味成分进行分析,结果如表4所示:在发酵杨梅果酱中检测出挥发性风味成分共31种,包括酯类2种、酸类3种、烷烃类1种、醛类8种,酮类2种、醇类5种、烯烃类9种、芳香族1种;在未发酵杨梅果酱中检测出挥发性风味成分共29种,其中酸类2种、烷烃类1种、醛类8种、酮类2种、醇类2种、烯烃类13种、芳香族1种;在新鲜杨梅果桨中检测出32种挥发性风味成分,其中酯类4种、烷烃类1种、醛类9种、酮类1种、醇类3种、烯烃类12种、芳香族2种,共计49种挥发性风味成分。

表4 低糖发酵杨梅果酱与新鲜果浆、未发酵果酱挥发性成分及含量

根据计算出的ROAV值,发酵杨梅果酱中的关键挥发性风味成分(ROAV≥1)有3种,分别为(E)-2-庚烯醛、石竹烯和蛇麻烯,起重要修饰作用的挥发性风味成分(0.1≤ROAV<1)有7种,分别为乙酸、己醛、糠醛、6-甲基-5-庚烯-2-酮、辛醛、癸醛和邻苯二甲酸正丁异辛酯;未发酵杨梅果酱中的关键挥发性风味成分(ROAV≥1)有4种,分别为芳樟醇、(E)-2-壬烯醛、十一醛和石竹烯,起重要修饰作用的挥发性风味成分(0.1≤ROAV<1)有7种,分别为己醛、糠醛、辛醛、壬醛、2,6-壬二烯醛、癸醛和蛇麻烯;新鲜杨梅果浆中的关键挥发性风味成分(ROAV≥1)有3种,为芳樟醇、(E)-2-壬烯醛和石竹烯,起重要修饰作用的挥发性风味成分(0.1≤ROAV<1)有4种,壬醛、2,6-壬二烯醛、十一醛和蛇麻烯。石竹烯在2种杨梅果酱与新鲜杨梅果浆中都是检出含量最高的挥发性风味物质,具有木质香和辛香,这与陈亦欣等的研究结果一致。乙酸和芳樟醇也对发酵杨梅果酱的风味具有贡献作用,Kang等鉴定出杨梅中重要的香气化合物有石竹烯、薄荷醇、芳樟醇、乙酸等,但本实验在发酵果酱中检测到的乙酸在新鲜杨梅果浆中并未检测到,猜测是后期加热和乳酸菌发酵过程导致乙酸的产生,芳樟醇则是新鲜杨梅中本就含有的特征风味物质。

与未发酵杨梅果酱和新鲜杨梅果浆相比,发酵杨梅果酱的主要风味贡献成分由(E)-2-壬烯醛转变为(E)-2-庚烯醛,同时糠醛和6-甲基-5-庚烯-2-酮等挥发性物质含量也增多,为杨梅果酱增添了更多木质香、花香和脂香味,与新鲜杨梅果酱相比,未发酵果酱的乙醇含量下降。有关研究表明,添加非酿酒酵母可以减少葡萄酒的酿造过程中产生的不良风味,降低乙醇含量,使香气更复杂。烯烃类物质是杨梅主要的挥发性物质,通过对比发现,发酵杨梅果酱与未发酵杨梅果酱、新鲜杨梅果浆有2种共同的主要风味物质——石竹烯和芳樟醇,是杨梅代表性的挥发性风味物质,虽然石竹烯和芳樟醇的含量经过乳酸菌发酵后降低,但是由于其气味阈值较低,气味活度值较高,对发酵杨梅果酱的风味贡献较大。说明乳酸菌发酵不仅保留了杨梅独特的风味,还为发酵果酱增加了更多的风味,形成其独特的风味。

3 结论

本实验优化出乳酸菌发酵低糖杨梅果酱的最佳工艺配方为:乳酸菌添加量1%,蔗糖添加量10.5%,发酵时间10.3 h,获得的杨梅果酱呈明亮的深红色,具有杨梅和乳酸菌发酵的独特风味,口感醇厚,酸甜适中,具有较好的延展性。乳酸菌发酵不仅增加了果酱中草酸、酒石酸、乳酸、柠檬酸的含量,尤其是乳酸和柠檬酸(<0.05)从滋味上增加了果酱风味,改善了发酵果酱的口感;还在挥发性风味方面,增加了(E)-2-庚烯醛等醛类物质、酯类物质和醇类物质,为果酱增添了更多木质香、花香和脂香味,不仅保留了杨梅独特的香气,还丰富了果酱整体的风味,开发了一种新型的风味独特的杨梅果酱。