苏州地区小型假山形制与工艺特色研究

——以网师园为例

2022-07-27苏州大学金螳螂建筑学院

文/王 沁 苏州大学金螳螂建筑学院

倪潇阳 苏州大学金螳螂建筑学院

李学桐 苏州大学金螳螂建筑学院

魏 东 苏州大学金螳螂建筑学院

刘逸灵 苏州大学金螳螂建筑学院

引言

假山作为中国古典园林不可或缺的要素,其形制与工艺具有极大的研究价值。两千多年前,“汉武帝于太液池筑三神山,即假山之类”。①此为石筑假山之始。《西京杂记》②还记述了汉武帝时代茂陵富人袁广汉所筑私园,“构石为山,高十余丈,连延数里”。其筑山规模,即使在今天看也是相当惊人的。

魏晋南北朝时期,随着山水画、山水文学的流行,文人墨客对自然界山水风景的向往愈发强烈,对于园林中的掇山理水之道的研究也更为深入。这一时期的文人园林中,掇山形式更为丰富,形态特征也趋于自由化。除了用土堆山之外,以石材为原料进行的假山创作逐渐普及,并且开始出现单块美石立于院中的造景手法。从最初的模仿山脉到后来的水陆山再到现在我们所看到的小型石峰景观小品,假山的发展从形态上逐渐分成了大型假山与小型假山这两个互相补充、不可或缺的类型。

假山作为私家园林意境和空间尺度把握的重要造景要素,在近代园林假山的研究中已经形成了两个主要的研究方向,一是由学术派(陈植先生等)主导的,涉及园林假山叠山工艺、施工技巧、细部刻画、材料风格、史料脉络等方面的完善与修正;二是叠石技法传承人(方慧先生等)对假山修缮工艺作出的贡献以及操作经验传承。这两个传统的研究方向在一代代前辈的研究探索中已经形成了一定的研究成果,同时也成为了假山修建的主要评价标准。但是其研究中对于假山的轮廓营造方式以及假山意境的表现往往局限于园林中的大型假山,对小型假山的研究较少,且无具体量化的分析结果,故假山的研究体系还有待补充完善。

1 假山的形制与工艺总述

1.1 假山形制概述

一方水土养一方人,一方人造一方园林。尽管五湖四海园林特点迥异,但总体上而言,可以分成南方园林与北方园林。学术界现常将以北京地区为中枢的北方派系和以太湖流域地区为中枢的南方派系作为叠山营造的区分点。两派相互影响,相互成就,相互交融。

北方园林以皇家园林为主,私家园林寥若晨星。为了展现帝王的雍容华贵,皇家园林假山大多是对真山的缩移和模拟,气势雄伟、富丽巍峨。但北方地区假山有自古多“自吴人垒”(朱彝尊句)之说,大多数假山深受江南叠山匠师影响,如清朝初期的张氏父子原为南方匠人,后在皇城留有假山之作,并流传下“安、连、接、斗、挎、拼、悬、剑、卡、重”这叠山十字诀。

南方本土园林常常以石形逸致奇趣、石量多且华美而著称。相较北方园林的假山,南方假山形态明显隽秀许多,在布局上也更加紧凑,看重选石的过程,主要在假山与园林其它要素的配合中突出意境美。

1.2 掇山的工艺流程

古典园林中的传统假山掇叠一般分为以下几个流程:

(1)打地下基础

明代叠山大师计成曾说:“掇山之始,椿(桩)木为先,较其短长,察乎虚实。”③松软的土壤往往难以承受石块的重量,故掇山必先固定基础,否则山体将会出现倾斜倒塌。假山的基础可分为陆地和涉水两种,在做法上又有桩基、灰土基础和混凝土基础之分。其原理是将桩木打入硬土层,挤压土壤,增强土壤的承载力。

(2)安下层石

底层假山的形态要求不是很严格,只需要将美观的一面朝向主要观赏面,但在选料时要尽量选取结实可靠的原石。除此之外还要注意错缝堆叠,即上面的每一块石材都要放置在下面并置的两块石材的交接缝隙处,以保证整体的稳定性。

(3)掇中层石

中层是掇山的主要部分,也是影响假山整体效果的关键。从美观上,中层的石质和纹理需要保持一致,并照顾到每个石块的神韵特点;结构上,总体要稳妥平当、交错叠压且要注意石头与石头之间的连贯相牵,形成合力。

(4)收顶层石

山头如人头,追求眉清目秀,肤质细腻,因此结顶之石的美观要求较高,以求达到仪态万方、亭亭玉立的效果。收顶石的走势要与周围山体协调一致,不可互为对冲,可以适当断连,模仿从下往上看真山时顶部被云雾虚化的效果。

2 苏州小型假山形制与工艺特色——以网师园为例

2.1 苏州小型假山常见形式

作为古典园林造园要素之一的假山,在苏州古典园林中布局运用甚多。在苏州古典园林中,中心景区主要分布大型假山作为山水主景和地形骨架,如狮子林、网师园等。然后以大型假山作为视觉主导展开的园林叙事并不具有丰富性,故园林中仍需辅以小型假山做点缀、陪衬。

小型假山一般散落于园中各庭院、墙角、路旁等,常见的形式有三种:

(1)独景石:此种形式有特置、对置、散置、群置、山石器设置等多种处理手法,无论哪种都会配以花草树木,形成层次空间,丰富园林建筑庭院景观,如留园冠云峰(特置);颐和园仁寿殿前的山石(对置);耦园的二门两侧(散置)。此种形式用材较少,结构简单,但对石材的质感和特点要求较高,追求以少胜多,以简胜繁。

(2)与建筑相结合的山石:此种形式常以涩浪、抱角镶隅、粉壁理石、云梯等样式出现,如狮子林燕誉堂前踏跺(涩浪);网师园琴室前庭院(抱角镶隅);留园水石盆景园(粉壁理石);扬州寄啸山庄东院假山(云梯)。此种形式将园林的局部放大,模糊了尺度,减少了人工的质感,形成建筑与岩石相生相成的效果,增添了自然的气氛。

(3)山石花台:此种形式在园林中分布最广,几乎每一座古典园林中都有涉及。山石的花台有助于提高花木的种植高度,给植物提供良好的种植条件,也可以在不知不觉中规整园林中的游览路线,如留园涵碧山房南院花台。此种形式叠山切忌立峰与立峰之间“排排坐”,整齐划一。这样不仅容易形成视觉疲劳,而且没有主次,混淆流线。

2.2 网师园小型假山分布与特征概述

本文将小型假山定义为体积小于7m×6m×4m(长、宽、高)的假山,依此定义网师园内大型假山有两处,一处是围绕主池彩霞池布置的中部假山;一处是五峰书屋东侧的梯云。小型假山则位于殿春移、小山丛桂轩、琴室、集虚斋等建筑附属的院落中,这些小型假山巧妙地依托粉墙、石缝,并配以芭蕉、天竹子、桂花、蜡梅、山茶等植物形成庭院景观;除此之外,还有部分石笋、石块等分布在梯云室西侧的天井中,据推测其为现代造景,体量不大且价值较小,故不记入本次的研究范围。

网师园主园池区的彩霞池周围使用黄石。黄石浑厚,体量感更强。其他庭院中的小型假山则使用湖石。根据太湖石的纹理和体势,运用起承转合等手法进行堆叠,用作山石花台的较多,也点缀有“独景石”及“与建筑相结合的假山”两种形式。

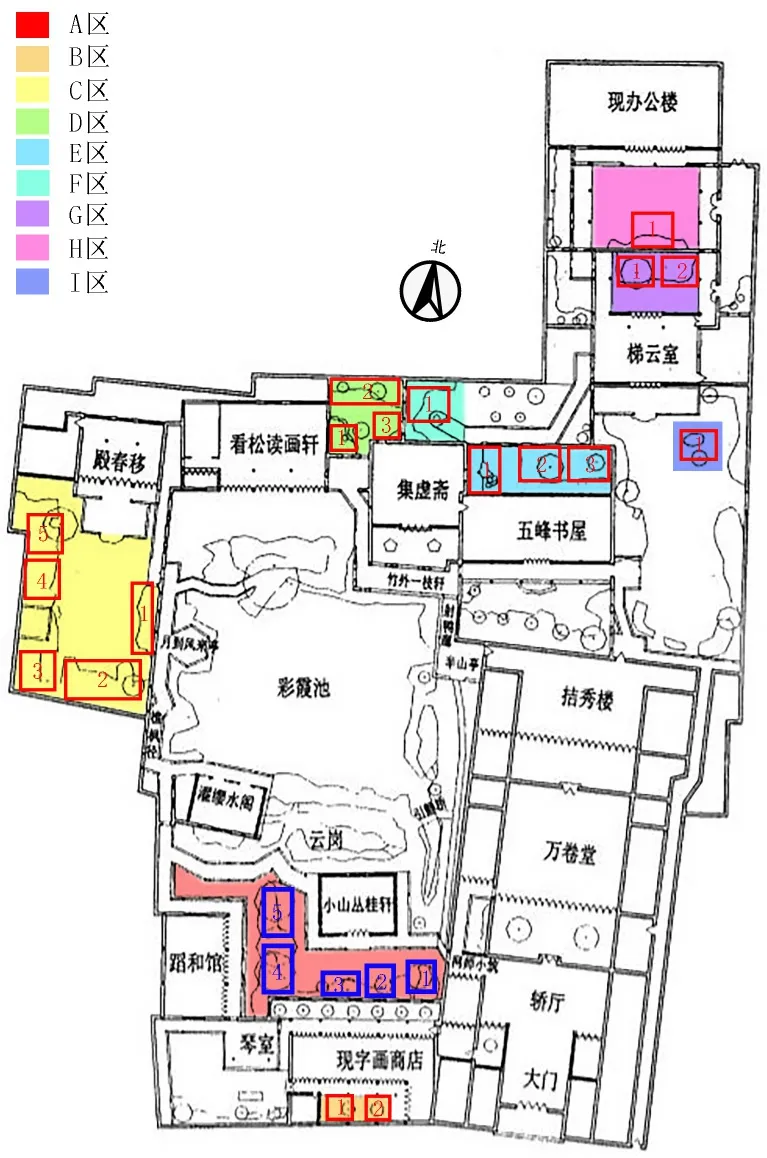

经过多次调研,笔者对网师园小型假山数据进行了分析总结,并以表格形式呈现。笔者将网师园小型假山分为9 个区域,并以区域为单位对假山进行编号(图1)。

2.3 网师园小型假山形制与工艺研究

2.3.1 小山丛桂轩山坞

此山坞位于小山丛桂轩南(A 区),与轩北黄石假山呼应,依托南面粉墙,以土丘、湖石峰点缀。每逢10 月桂花开,花香被小山丛桂轩前后的假山围堵于山坳之间,便可形成香风满轩,桂从林中生的效果。轩后的这处假山用立峰拉开层次,宛若置身深山幽谷。

此处叠山宾主分明:主峰最高、最大,次峰次之,配峰再次。主峰在这个庭院中居中偏左,符合美学规律。主、配、次三峰层次分明,彼此呼应。主峰有弯环、曲折,形成回转山势,结合次峰和配峰,形成丘壑。此组假山采用点脚法,即相隔一段距离放置一块上大下小的山石,在平面上形成数个“点”,再用条块状的石头做“线”,覆盖在底石上,将各个“点”串联(图2)。

此外,小山丛桂轩后院的此处假山选石大多颜色较深;山石的倾斜方向也大多向着建筑主体外的曲廊。笔者认为这是以暗衬明:游客从低矮的曲廊一路蜿蜒经过山石丛错的后院,达到中部花园后,才会更觉池水明亮,豁然开朗。

图1 网师园假山分布图(图片来源:作者自绘)

图2 小山丛桂轩山坞(图片来源:作者自摄)

图3 琴室壁山(图片来源:作者自摄)

图4 冷泉山(图片来源:作者自摄)

图5 东侧墙根掇山(图片来源:作者自摄)

图6 松读画轩东侧立峰(图片来源:作者自摄)

图7 现办公楼南侧立峰(图片来源:作者自摄)

2.3.2 琴室壁山

壁山位于现字画商店南侧(B 区),依南墙用湖石叠成“嵌壁山”。此处叠山相传出自叠山大师戈裕良之手。从现存状况来看,其对于太湖石纹理的把握以及整体山势的操纵确实成熟老练。“嵌壁山”的掇叠要点在于保持山体与墙壁的连贯性,以求达到山体宛如从墙壁中自然生长出的效果。此处假山将砌石的灰浆隐于石缝内,并在凭借处选择偏白、纹理较少的假山,使得山体可以与墙壁融为一体,并最大限度地隐去人工构筑的痕迹,让整个“嵌壁山”有真实感(图3)。

由于琴室的庭院较小,若放置常规的假山,则略显局促;故用此种方式,以墙为背景,将连接构建埋于墙内,让山体显露冰山一角,给足游人想象的空间,为网师园的整体空间再添一个层次。

2.3.3 冷泉组合假山

组合假山即冷泉山位于殿春移南侧(C 区)。殿春移庭院两面依墙,东面为廊,南面的假山随意布置,西面有半亭建在假山之上,并辅以山石花坛,自院西北伸起,逶迤南行。假山的总体布局以依墙角而立的冷泉山为中心,西墙叠壁山,南墙叠山道,其间再堆叠不同类型的假山连接,所有假山不大,也不高,起、承、转、合却极有章法。

这组假山中最具艺术价值的当属冷泉山(图4)。此山也是1952 年山石韩修复网师园假山时的重点修复对象。冷泉山的叠山手法按鬼面皴修复,结构紧凑,造型优美,将湖石的透、漏、瘦、皱发挥到了极致。东南角依托泉水,起脚三面,中间围一泉,形成洞壑,将泉眼藏于其中,仅留出平静的水面。1952 年修复此处时,将地坪挖土1.7m 深,垒三级台阶达泉水平面,水深0.7cm,为了更好地还原古有冷泉的神秘深邃,下埋人工水管,使水面常年保持在同一高度。

冷泉山的基础采用木桩,上用大石块盖桩。木桩与泉眼间距合宜,留出泉脉。盖桩石上叠石,形成地下洞,即泉眼。洞口二边石选大块石挑出,后压石三面叠起,横短纵长,最后结顶,即成自然形态的冷泉山。

让此处组合假山名声远扬的,除了冷泉山的精巧之外,还有其巧夺天工的组合手法。其在南北轴线置一高大的湖石峰,与冷泉山遥相呼应。东侧墙根处则置一大山,山中有洞,整个山、石、峰、脉意境相连,浑然一体(图5)。组合假山的掇叠要点是注重“凹凸”感,要尽量避免规则整齐,强调自然之趣。冷泉组合假山就胜在其冈峦起伏,洞壑环回,涧峡逶迤,岸沟连绵,尽显凹凸嶙峋之美。

2.3.4 花坛立峰

花坛立峰散落分布于看松读画轩东侧(D区)、五峰书屋北侧(E 区)、梯云室北侧(G区)、现办公楼南侧(H 区)、五峰书屋东侧(I区)。这几处立峰有些高瘦挺拔,冷峻透皺,有文人风骨(图6);有些形体富态,肥胖硕大,但不失灵气(图7)。部分庭院中有多处立峰搭配组合,和谐融洽,形成一组完整景观。

此种形式的假山一般先堆叠峰座,再放置山峰,四周铺上路面,最后种上适合的花草树木。值得一提的是从殿春簃向东走,依此要路过看松读画轩、集虚斋和五峰书屋,这四栋建筑只错开微小的角度,几乎是并置的,而为了强调这种横向连接,院落中的假山(E 区)多呈现水平延续的特征,不光收头更加缓和,呈现横向肌理,起脚落点也随廊分布,穿越其间,似乎路径被延长,庭院更显深邃。

结语

一座好的假山的落地,从设计到施工,从美学原理到力学原理,需要经过多重考量,也并不是一个人所能完成的工程。同样,本文介绍的形制与工艺并不全面,还有诸如假山掇叠的工具使用、假山的受力分析等方面并未涉及,这些部分在假山的掇叠中也起着至关重要的作用,是假山能够落地的根本技术。

假山的掇叠技术也并不是通过阅读两篇文章所能学会的,它需要更多的实践经验和前辈的言传身教。随着时代的发展,掇山技术一如所有的传统手艺一样,面临着失传的风险。同时,由于古典园林从私家园林逐步成为向公众开放的旅游景点,假山面临着更多的客流量,也承担着更多被伤害的风险。目前假山的保护多为抢救性修复,而有效可实施的预防性保护措施较少,因此部分假山出现了沉降、坍塌、石体间隙渗漏、石体风化等不可逆的破坏。希望本文能引起大众对假山艺术的兴趣,从而推动掇山技术的传承和假山修复技术的发展。

注释:

①出自司马迁《史记·孝武本纪》。②出自《西京杂记》卷二,作者未知。③出自计成《园冶·掇山》。